その便利さや手軽さから、企業の間でもクラウドサービスを導入する事例が増えています。データを安全かつ手軽にやり取りするために欠かせないファイル共有サービスに関しても、近年ではクラウドソリューションを選択するケースが多くなってきました。

ビジネスに様々な恩恵をもたらしてくれるクラウドコンピューティングサービスですが、やはり気になってしまうのがセキュリティ。クラウドを利用するメリットは理解しつつも、「セキュリティや使い勝手が心配で導入に踏み切れない」という方もいるのではないでしょうか。

クラウド導入にあたっては、信頼できる事業者を選ぶことが重要です。今回は、クラウドサービスのメリットとデメリットについて解説した上で、クラウドベースのストレージサービスを選ぶときに必ずチェックしておきたい、セキュリティ上の3つのポイントをまとめてみました。

法人向けクラウドストレージのおすすめを知りたい方はこちら

目次

クラウドサービスのメリットとは?

クラウドサービスのデメリットとは?

データセンターの安全性

サーバの管理体制

データ転送の暗号化

使えるファイル箱で簡単・安全にクラウドを導入

FAQ

クラウドソリューションには多くのメリットがありますが、ここでは代表的な3つのメリットについて取り上げます。

いつでも、どこからでもアクセスできる

従来のオンプレミス型のファイルサーバは社内LANによって構築されており、社外からのアクセスは想定されていません。それに対してクラウドサービスであれば、インターネット経由でデータを共有します。そのため、リモートワークで自宅で勤務していても情報共有や共同作業が簡単に行えます。

また、社外からのアクセスが可能なため、社員以外の取引先とも大容量のファイルの共有が可能です。多くのクラウドサービスではファイルごと、フォルダごとに権限設定ができるため、情報セキュリティの観点からも安心です。

コストを抑えられる

一般的にファイルサーバ構築のためにはハードウェアとしてのサーバ購入に加えて、サーバを稼働させるためのルーターやUPS(災害時などのためのバックアップ用電源)、サーバ設定用のPCなどハードウェア環境、さらにはソフトウェアのインストールや設定が必要です。サーバの購入費用だけでも最低でも20~30万円かかりますし、企業規模が大きくなれば100万円を超えます。それに加えて、他のハードウェアを購入し、ソフトウェアの設定をしなければなりませんから、初期コストだけでも中小企業にはかなりの負担になります。

それに対して、クラウドサービスであればハードウェアを購入する必要はなく、従業員数に合わせてプランを選択し、月額の利用料金を支払えば低コストで使い始めることができます。

BCP対策になる

BCP対策とは、「Business Continuity Plan」の頭文字をとったもので、「事業継続計画」と訳されます。つまり、企業が災害やサイバー攻撃などの緊急事態に直面したときに被害を最小限に押さえ、事業を継続できるようにするために行う対策や計画のことです。

企業にとって情報の価値はますます高まり、中には顧客情報などの機密情報も含まれています。そのため、情報漏えいや消失を防ぐために企業がいかなる対策をとるかは、投資家などのステークホルダーにとっても大きな関心事の1つといえるでしょう。

ファイルサーバはオフィスと同じ場所に設置するため、オフィスが被害を受ければデータも失われてしまいます。それに対して、クラウドストレージのデータセンターは災害や火災、停電にも耐えうる堅牢な設計であり、安全にデータを保管できます。その点でクラウドストレージはBCP対策の一環としても優れているといえるでしょう。

BCP対策について詳しく知りたい方はこちら

クラウド導入でDX化推進を検討している方はこちら

導入に多くのメリットがあるクラウドサービスですが、以下のようなデメリット、注意点もあります。ここでは2つ取り上げます。

カスタマイズに限界がある

クラウドサービスのデメリットの1つは、オンプレミス型のファイルサーバに比べてカスタマイズに限界がある点です。

上述したようにローカルファイルサーバの場合、ハードウェアの購入からソフトウェアのインストール、システムの構築まで自社のニーズに合わせて自由に行えます。それに対して、クラウドサービスはストレージ容量やユーザ数、セキュリティレベルに基づいてプランを選択できるものの、細かな設定には限界があり、ファイルサーバには及びません。

セキュリティ対策が必要

クラウドサービスの提供事業者はサイバー攻撃に対処するための自動アップデートなど、24時間体制でセキュリティ対策を行っています。といっても、セキュリティ対策はすべて任せて、自社では何もしなくて良いというわけではありません。

特に人為的なミスによってセキュリティリスクが発生しないように、IDやパスワードの管理、アクセス権限の付与などに関しては社内で明確なルールをつくり、周知徹底することが必要です。

また、クラウドサービスを選ぶ際には以下の3つのポイントに注意して導入することをおすすめします。

クラウドサービスを利用すると、データはサービス提供事業者のデータセンターに保存されることになります。セキュリティのことを考えると、データセンターの安全性、セキュリティ対策を確認することがとても大事なポイントになってきます。

具体的には、日本データセンター協会が制定した「データセンター ファシリティスタンダード」を参照するのも1つの手です。これは、グローバルな実情に合わせて作成された基準を、地震が多いなど日本の実情に合わせて改良したものです。

ティア1~4ごとに基準が設けられているので、データセンターのサービスレベルを測る1つの基準になります。

データセンターの立地については国内と国外のどちらが良いのか迷われると思いますが、二者択一というより、それぞれに一長一短あります。使えるねっとの国内データセンターは長野県にあり、その位置や地勢などから自然災害の影響を受けにくいエリアだといわれています。また前述のデータセンター ファシリティスタンダードでもティア3レベルの基準があります。

ティア3

・ 地震や火災など災害に対して、一般建物より高いレベルでの安全性が確保されている。

・ 機器のメンテナンスなど一部設備の一時停止時においても、コンピューティングサービスを継続して提供できる冗長構成の設備がある。

・ 建物およびサーバ室へのアクセス管理が実施されている。

・ 想定するエンドユーザの稼働信頼性:99.98%以上

ロケーションによりデータ転送速度も相違

また、データセンターのロケーションはデータの転送速度にも影響を与えます。クラウドであれば、自社のデータを世界中どこにいても同じように取り出し、処理できると思われるかもしれません。各サービスの特性により仕様は多少異なりますが、データは実際の物理的なロケーションに保存されているため、「データのロケーション」が国内か国外か、あるいはどのくらい離れているのかが重要なポイントとなる場合もあります。

ファイルを保管するためのサーバをどのように管理しているのかは、事業者によってそれぞれ異なります。

外部への情報漏えいリスクを避けるためには、情報セキュリティ対策が万全で、ネットワークの冗長化ができているサービスを選ぶことが最善だと言えます。

使えるねっとは24時間体制のサポート&セキュリティ対策が万全

使えるねっとでは10時から17時まで、オペレーターへの電話やチャットサポートにてサービスに関する疑問や質問を受け付けています。もちろん、メールでのお問い合わせもいつでも可能。加えて、サーバトラブルやハード障害などによるサーバダウン時の緊急連絡は24時間受け付けています。

また、使えるねっとはISO27001(ISMS)認定の万全なセキュリティ対策に加え、ネットワーク冗長、自家発電設備など20年以上のホスティングサービス提供の経験を生かし、最高基準のセキュリティポリシーで安定運用を実現しています。

クラウドサービスのセキュリティにおいて必須ともいえるのが「暗号化」です。データをそのままの生の状態で転送するのではなく、暗号化と呼ばれる技術によって保護することにより、情報の機密性を保つことができるのです。

データを保管・転送するときにはそれぞれ暗号化技術が必要になりますので、利用するサービスがきちんと対応しているかどうか忘れずに確認しておきましょう!

AES-256ビット暗号化(高度な暗号化)とは?

一口に「暗号化」といってもさまざまな方法があります。その1つがAESです。AESとは「Advanced Encryption Standard(先進的暗号化標準)」の略で、米国国立標準技術研究所が公募の結果、2001年に承認した技術で、現在に至るまで通信データの暗号化アルゴリズムとして標準的に使用されています。

これは「共通鍵暗号方式」と呼ばれ、同じ暗号鍵を使用して暗号化と復号(暗号化されたものを元に戻す)を行う方式を採用しています。この場合、暗号化と復号に使う暗号鍵のデータが長ければ長いほど安全性が高くなります。この暗号鍵の長さを「鍵長」といい、一般的に「bit(ビット)」で表されます。

AES登場前はDESと呼ばれる暗号化方式が標準でしたが、その鍵長は56bitと短く総当たり攻撃に弱いのが弱点でした。それに対してAESは128、192、256bitの中から鍵長を選べます。つまりAES自体、2024年時点でもっとも安全性の高い暗号化技術ですが、その中でも鍵長が一番長いAES-256ビット暗号化は現時点で最強の暗号方式ということなのです。AES-256ビットの解読には、最高の計算速度を誇るコンピュータでも数百兆年かかるといわれるほどです。

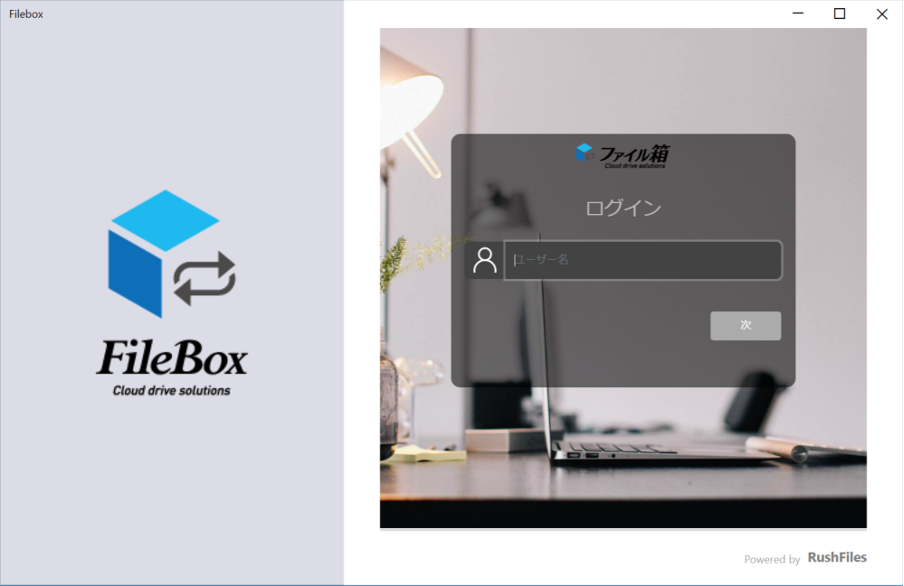

使えるファイル箱ならセキュリティも万全で安心

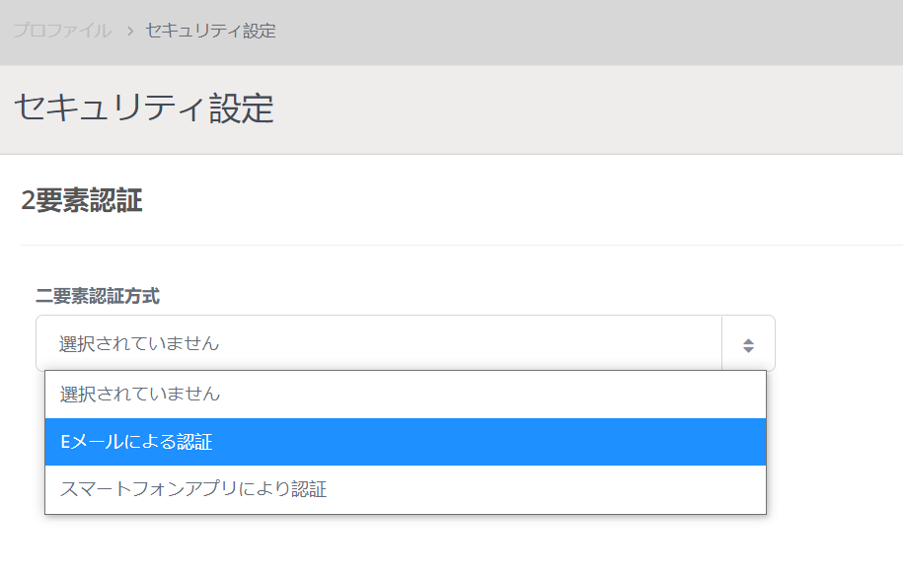

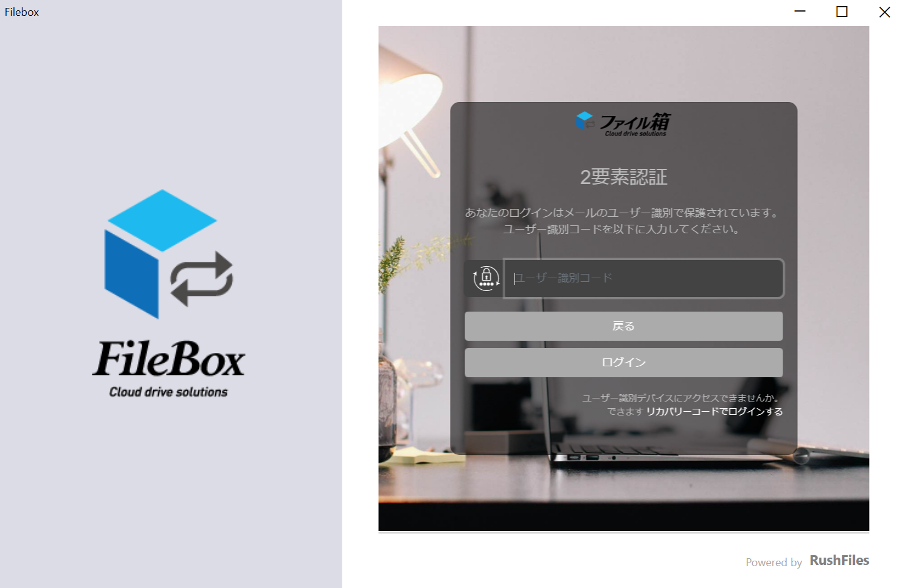

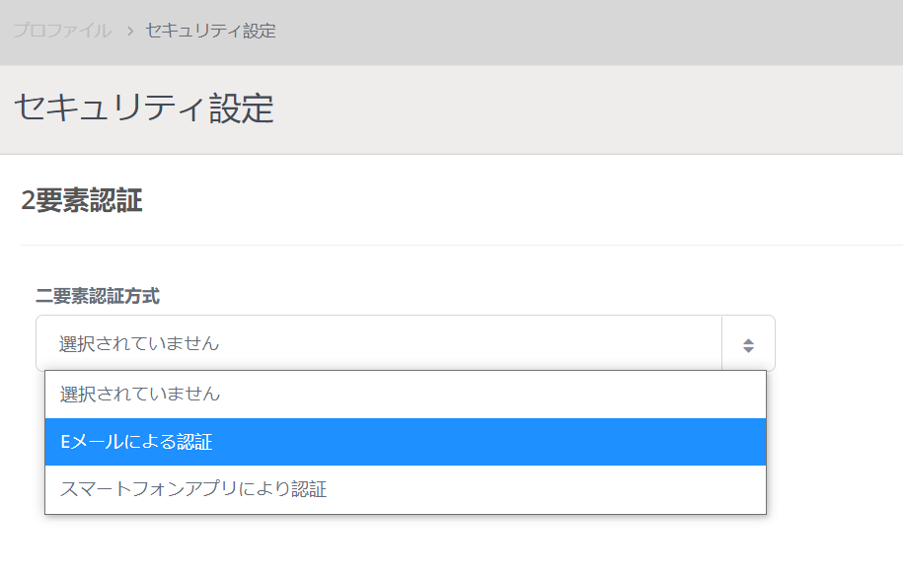

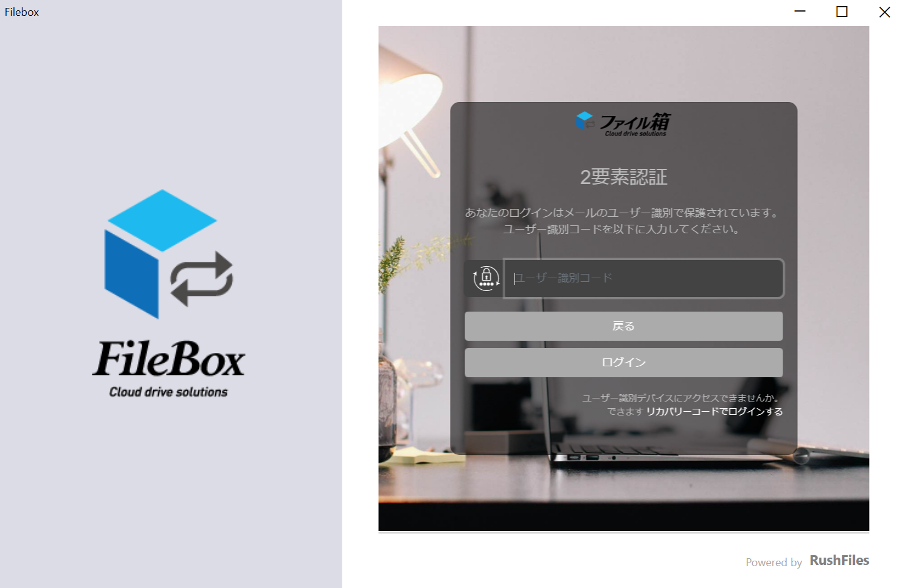

使えるねっとが提供している法人向けファイル共有サービス「使えるファイル箱」はAES-256ビット暗号化を暗号化アルゴリズムとして採用しています。それだけでなく、2要素認証設定やウェブ管理画面のSSL化も行っており、万全のセキュリティ対策で安心です。

.png)

クラウドの導入では、安心・信頼できるサービスを選択することが一番大切なことかもしれません。データ管理体制がしっかりしているサービスを利用すれば、セキュリティを心配することなくクラウドの利便性を最大限活用できます。

「使えるファイル箱」は、セキュリティを第一に考えた厳重な体制でデータを管理しています。サーバは自社国内データセンターで熟練の専属スタッフが運用し、お客様のデータを保管から転送まで最新の暗号化技術できっちり保護。セキュリティ面にとことんこだわったサービスですが、ユーザ数無制限、大容量1TBで月単価21,230円(税込、1年契約)から導入していただけます。コストパフォーマンスの高さも大きな魅力といえるでしょう。

30日間の無料トライアルも実施しておりますので、クラウドストレージサービスの導入をお考えの方はお気軽にお問い合わせください。

クラウドストレージについて知りたい方はこちら

「使えるファイル箱」の詳細はこちら>>

使えるファイル箱についてさらに知りたい方はこちら

(1)クラウドが普及しない理由は何ですか?

クラウド導入が進む一方、さまざまな理由でクラウドサービスの利用を躊躇する企業も少なくありません。その理由として考えられるのは、業務で電子的にデータを管理したり、共有したりする必要性を感じないという点に加え、セキュリティリスクの懸念を挙げる企業もあります。

(2)クラウド導入とは何ですか?

クラウド導入とは、企業の基盤システムやデータ管理をクラウド上で行うように整備することです。従来のオンプレミス型のファイルサーバからクラウド導入をするのは敷居が高いと感じる場合、クラウドへの完全移行ではなく、オンプレミスとの併用を選択する企業もあります。

(3)クラウド導入にかかる期間はどのくらいですか?

ローカルでサーバシステムを構築する場合、自社環境に合わせてカスタマイズすることは可能であるものの、導入には長い時間がかかります。それに対して、クラウド導入にかかる時間は圧倒的に短くて済みます。例えば、使えるファイル箱であれば、最短で即日からのご利用も可能です。

.jpg)

お電話でのお問い合わせはこちら:03-4590-8198

(営業時間:10:00-17:00)

総務省の情報通信白書(令和3年度)によると、2020年にクラウドサービスを一部でも利用していた企業の割合は68.7%であり、2019年の64.7%から4.0ポイント上昇しました。

今後、ますますその割合は増えていくことが予想されますが、クラウドが今のビジネスに必要不可欠なツールになった理由と背景、またその活用法について基本からしっかりと説明します。

目次

そもそも、ファイル共有とは?

「クラウド」「非クラウド」ファイル共有方法8つ

クラウドファイル共有サービスとは?

クラウドファイル共有サービスの主な機能

クラウドでファイルを共有する7つのメリット

クラウドでファイルを共有する2つのデメリット

クラウドファイル共有サービスを選ぶ際のポイント

クラウドファイル共有サービスおすすめ8選

ファイル共有サービス「使えるファイル箱」なら簡単で効率的

FAQ

.jpg)

ファイル共有とは、ネットワークを通じてある端末内にあるデータにほかの端末からアクセスすること、またはその仕組みのことです。クラウド活用法の本質は、このファイル共有にあるといっても過言ではないでしょう。

おそらく誰もが毎日のビジネスで「ファイルを共有する」という言い回しを使っていると思いますが、改めてその内容について深掘りしてみましょう。

クラウドストレージのおすすめ比較を知りたい方はこちら

法人向けクラウドストレージの比較を見たい方はこちら

これまでの傾向

ファイル共有とはその名の通り、ファイルやフォルダを1人のユーザだけでなく、他のコンピューターなど、複数のユーザで共有して編集したりすることをいいます。これまでもオフィスではファイルの共有がなされてきましたが、主にWindowsやMacなどOS上での操作であり、LAN内での共有がメインでした。

これからのニーズ(クラウド)

しかし、冒頭で触れたようにファイルの共有はクラウドの利用がメインになりつつありますし、今後もそのニーズは高まっていくことでしょう。その理由を2つ挙げましょう。

理由1:ファイルサイズが大きくて添付できない場合の対策が必要

これまで自分の手元にあるファイルを共有したい場合、LAN内での共有に加えて、メールに添付して送るのが一般的でした。しかし、テキストファイルならまだしも、昨今は画像や動画などのサイズの大きなファイルのやり取りや共同作業も増えており、メールでは添付ファイルのサイズの上限を超えてしまいます。

この点、クラウドを利用すれば共有できるファイルの大きさに上限がありません。手元のパソコンで対象ファイルをクラウド上に保存し、そのリンクを相手にメールやチャットで送れば、相手はそのリンクを開いてアクセスすることが可能です。

理由2:テレワークでオンライン上での共同作業が増えた

東京都産業労働局 によると、2023年12月の都内企業(従業員30人以上)のテレワーク実施率は46.1%だったそうです。コロナ禍当時と比較すると減少傾向にありますが、相変わらず多くの企業がテレワークを多様な働き方の選択肢として維持していることが分かります。オフィスであれば、ファイル共有のために社内サーバにアクセスしたり、USBメモリや外付けHDDなどを経由してやりとりしたりすることもできましたが、テレワークではそれも難しくなり、端末や場所を選ばないクラウドでのファイル共有が必須になってきています。また、新しい働き方として、休暇と仕事を組み合わせる「ワーケーション」も提唱されていますが、ノートパソコンだけでいつでもどこでも自由に仕事をするためには、クラウドの活用は絶対に欠かせないといえるでしょう。

参考:東京都公式ホームページ テレワーク実施率調査結果 2023年12月

テレワーク導入の要となるクラウドストレージについて知りたい方はこちら

ここでは、代表的なファイル共有方法を8つご紹介いたします。従来は「非クラウド」型が主流でしたが、近年は「クラウド型」のファイル共有が多くの企業によって導入されています。

8つのファイル共有方法を分類すると以下のようになります。

・非クラウド型

USBメモリ、メールの添付ファイル、ファイル転送サービス、ファイルサーバ、ホスティングサービス、NAS

・クラウド型

クラウドサービス、クラウドストレージ

それぞれの特徴、メリット、デメリットについて説明します。

1. USBメモリ

USBメモリには容量が1TBを超えるものもあり、動画やたくさんの写真を一気に共有することが可能です。また、「USB3.0」を超える転送速度「USB3.1」や「USB3.2」といった超高速規格も登場し、4K動画などを共有する際も不便を感じることはありません。

ただ、USBメモリの一番のデメリットはUSBメモリ自体を紛失すると、中に保存した情報まるごと漏えいしてしまう点です。実際に、2022年6月に官公庁の受託職員が、約46万人分の住民基本台帳情報などを保存したUSBメモリを紛失してしまった事件が起きました。ここまで大規模な情報漏えいはまれですが、類似の事件は枚挙にいとまがありません。皮肉なことに、USBメモリが大容量になればなるほど、情報漏えいの規模も大きくなってしまうのです。

参考:wiz LanScope 「USBメモリ紛失は他人事ではない!事例から学ぶ、今だからこそ見直したいUSBメモリ管理とその対策!」

2. メールの添付ファイル

メールにファイルを添付して共有する方法は、今でも手軽で一般的だといえるでしょう。ただ、添付できるファイルの大きさには制限があるため、高画質の画像や動画を送るには不向きです。

また、ファイルを「添付する」というものの、実際は「コピー」しているため、添付するたびにファイルが増えることになり、ファイルサーバやメールサーバを圧迫します。また、どれだけ注意していてもメールを誤送信するリスクがあるため、添付した重要な情報が無関係な第三者の手に渡るセキュリティ上のリスクは拭えません。

3. ファイル転送サービス

ファイル転送サービスとは、Webサイト上にファイルをアップロードし、専用のURLを発行して、相手に共有する方法です。相手はそのURLからアクセスし、データをダウンロードできます。ファイル転送サービスの最大のメリットは、メールには添付できないような大容量のデータを相手と共有できる点です。また、無料で利用できるファイル転送サービスも多くあるため、コストパフォーマンスの高さも魅力といえるでしょう。

ただ、情報漏えいなどのセキュリティリスクの不安は拭えません。ファイル転送サービスの中にはダウンロードの履歴が残らないものもあります。また、リンクとパスワードが漏えいしてしまうと、誰でも簡単に機密情報をダウンロードできてしまいます。

4. ファイルサーバ

大容量のデータも含め、社内の従業員間でデータを共有するのに従来から用いられてきた方法です。自社のセキュリティポリシーに合わせて自由にカスタマイズできる点が魅力です。

ただ、社外の取引先などコラボレータを社内LANにアクセスさせるのはリスクが高いといえます。また、増大するテレワークなどの新しい働き方にも十分対応できません。VPNを使って繋ぐのが一般的ですが、ランサムウェアなどサイバー攻撃の対象になる可能性も指摘されています。

5. ホスティングサービス

ホスティングサービスとは、通信業者などがデータセンター内に設置されたサーバを貸し出すサービスです。社内にサーバを設置すると、自社で保守管理が必要ですが、ホスティングサービスの場合、その手間やコストを節約できます。

ただ、自社でファイルサーバを設置し、システムを構築する場合に比べてカスタマイズに限界があります。また、多くのユーザが利用するサービスであり、トラブルが発生した際にはすぐに対応してもらえるとは限りません。さらに、サーバがダウンすると、格納されているデータにアクセスが不能になり、業務に大きな支障をきたします。

6. NAS

NASとは、「Network Attached Storage」の略で、ネットワークに繋げて使用するストレージです。ネットワークに接続された記憶媒体という点では、ファイルサーバに類似していますが、導入の手間がかからない点がメリットです。また、データの増加に合わせてストレージを増やすことも容易です。ただ、その分、細かなカスタマイズには対応できない点は覚えておきましょう。

NASとファイルサーバの違いについて知りたい方はこちら

7. クラウドサービス

クラウドサービスとは、物理サーバ上の仮想マシンやCPU・メモリ・ストレージを「リソース」として扱い、クラウド化して提供するサービスです。代表的なサービスはAWS、Google Cloud、Microsoft Azureなどです。

クラウドサービスは、主にSaaS(サース)、PaaS(パース)、IaaS(アイアース、イアース)の3種類に分類されます。もっともよく知られているSaaSは財務会計、顧客管理などのソフトウェア機能を提供します。PaaSは、仮想化されたアプリケーションサーバやデータベースなどアプリケーション実行用のプラットフォームを提供、IaaSは、ハードウェアやインフラ提供を行います。

8. クラウドストレージ

クラウドストレージとは、インターネットを通じて利用できるクラウド上のストレージのことです。データはクラウドサービス提供事業者のデータセンターに格納されています。クラウドストレージを使えば、動画などの大容量ファイルの共有も簡単です。また、運用管理も提供事業者がやってくれるため、社内リソースを割く必要はありません。クラウドストレージはクラウドサービスの1つといえるでしょう。

これらの理由で近年、ファイルサーバからクラウドストレージへ切り替える企業が増えています。クラウドストレージのセキュリティレベルは高いといわれていますが、事業者を選ぶ際には、自社のセキュリティポリシーにかなっているか、きちんとチェックする必要があるでしょう。

クラウドストレージについてもっと知りたい方はこちら

クラウドファイル共有サービスとは、クラウドストレージを使ってファイル共有すること、またはその仕組みのことです。インターネットを通じてファイルを共有するため、社内だけでなく、社外ともやり取りが可能です。

.jpg)

クラウドファイル共有サービスの主な機能を4つご紹介します。

ファイル共有

いうまでもなく、主な機能はファイル共有です。

企業規模が小さく、従業員全員がオフィスに出勤しているのであれば、ファイルの共有も従来のように「USBメモリにファイルを入れて相手に渡す」ような方式でもよかったかもしれません。

しかし、今ではどの企業もDX(デジタルトランスフォーメーション)に力を入れていますし、より生産性の高い働き方を目指しています。また、上述したようにテレワークが増えたり、扱うデータが大きくなり、やりとりする頻度も高くなっていることから、インターネットを経由したファイル共有の仕組みが必須となっています。

データのバックアップ

必要なデータを個人の端末やローカルサーバだけに保管していると、ウィルス感染や老朽化などで起動しなくなり、貴重なデータが失われてしまうリスクがあります。しかし、クラウドファイル共有サービスを利用し、被害を受けにくいデータセンターにデータを格納しておけば災害やサイバー攻撃からデータを守るバックアップとしての機能も期待できます。

もっとも、万全を期すためには、ファイル共有の仕組みとは別に、データのバックアップ体制を構築することをおすすめします。

セキュリティ体制の構築

クラウドファイル共有サービスには自社のセキュリティポリシーを満たすだけの機能が求められます。具体的にはアクセス制限、通信経路、ファイルの保存、送受信においてセキュリティ体制を構築しておくことが必要でしょう。

アクセス制限

企業によって資産ともいうべき大切なデータを格納している場所へのアクセスは厳しく制限されなければなりません。その中にはID認証や2要素認証設定、ファイルやフォルダの操作権限を管理するアクセスコントロールなどが含まれます。

通信経路

通信を暗号化し、不正な通信を監視・検知するシステムの構築が必要です。その中にはAES、DESなどの暗号化アルゴリズムの採用や、ウェブ管理画面のSSL化が含まれます。

ファイルの保存、送受信

ファイルの保存、送受信に関わるセキュリティチェックには、アップロード履歴やログイン履歴の記録、送受信の際のウイルスチェックなどが含まれます。

情報の一元管理

企業が扱う情報量は膨大なものになっているため、情報の一元管理がますます重要になっています。そうすることで業務を効率化し、迅速にアクションを起こし、機動力を高められるのです。

例えば、情報が部門・部署ごとに管理されている場合、単純なデータのやりとりや作業でもそのたびに工数が増えてしまいます。また、多くのプロジェクトは部門や部署を越えて行われるため、横断的なコミュニケーションが求められます。

クラウドファイル共有サービスであればこうしたニーズにも応えることができます。

.jpg)

クラウドでファイルを共有するメリットは、ファイルの大きさやユーザ数、働く場所・時間帯に関係なくファイルを共有できる点です。これまで抱えていた時間的・空間的制限から開放され、より自由な働き方が可能になります。具体的には以下の7つのメリットに集約できます。

1. 場所を問わずどこからでもデータにアクセスできる

2. 容量無制限のサービスがある

3. アクセス権限の範囲が詳細

4. データのバックアップに役立つ

5. データの一元化が可能になる

6. 人的・金銭的コストの軽減

7. BCP・DR対策に有効

1. 場所を問わずどこからでもデータにアクセスできる

インターネットを使って情報共有するため、社内外・場所を問わずどこからでもデータにアクセスできます。多くの企業が導入しているテレワークやワーケーションにも対応し、新しい働き方を可能にします。

2. 容量無制限のサービスがある

現在、一般的なデータ共有方法である、メールにファイルを添付する方法だと容量に制限があります。その点、クラウドでファイルを共有する方法であれば、基本的に容量を気にせずに使えます。ストレージの容量はサービス提供事業者によってさまざまですが、中には容量無制限のサービスもあります。

3. アクセス権限の範囲が詳細

クラウドを使ってファイル共有すれば、アクセス権限の範囲も細かく設定できます。社外のコラボレータと情報を共有する場合はこの機能は必須です。クラウドを活用することで幅広く情報を共有できるゆえに、人為的なミスやデータ紛失、情報漏えいが心配、という方も少なくないでしょう。アクセス権限によって、そのリスクを軽減できます。

4. データのバックアップに役立つ

社内のファイルサーバにすべての情報を集約しておくと、サイバー攻撃を受けたり、災害に遭ったりした場合に情報が失われる可能性があります。そのリスクを回避するためには、データのバックアップが役立ちます。

クラウドでデータを共有しておけば、社内と社外でデータを分散させることが可能になります。万が一、メインのファイルサーバにトラブルが発生しても、バックアップしておいたデータで支障なく業務を続けられます。

5. データの一元化が可能になる

ファイルをメールやUSBメモリで相手に共有していると困ることがあります。それは自分の手元のファイルを編集したり更新したりした場合に、その都度ファイルを送り直さなければならないということです。その作業を繰り返していると、どのファイルが最新データなのか分からなくなり、ミスが発生することも考えられます。しかし、クラウド上にファイルを保管していれば、ユーザ全員が常に最新のデータにアクセス可能です。

6. 人的・金銭的コストの軽減

社内サーバを準備し、構築し、保守管理するためには、金銭的コストだけでなく人的コストもかかります。データが増えれば、サーバを増設するのにもさらに追加コストがかかるでしょう。この点、クラウドサービスであれば低コストで導入でき、自社で保守点検する手間もかかりません。また、ユーザ数無制限(容量課金制)のサービスを選べば、企業の成長に応じて柔軟にプランを調整し、安心して利用することができます。

7. BCP・DR対策に有効

新型コロナウイルスで非常時における企業の対応力が問われましたが、災害の多い日本では今後もBCP(事業継続計画)に基づいて常に備えをしておくことが重要です。この点、自社でファイルサーバを設置する場合、災害時に事業所と同時にデータも失われてしまう可能性は高いですが、クラウドサービスの場合は災害リスクも考慮し、被害を受けにくい場所にデータセンターを設置しているところを選ぶと安心です。

BCP対策について知りたい方はこちら

.jpg)

クラウドでファイルを共有するデメリットは「セキュリティ面の不安」「カスタマイズ性に欠ける場合がある」点です。

クラウドを使ったファイル共有には多くのメリットがありますが、注意すべき点についてそれぞれ説明します。

1. セキュリティ面の不安

クラウドを使ったファイル共有のデメリットとして多くの方々が心配するのがセキュリティです。社内LANであれば、そもそも限られた範囲内でネットワークを構築していますが、クラウドはインターネットを経由するため情報漏えいのリスクは付き物です。この点、クラウドサービスを提供している会社も暗号化や認証強化など様々な対策を講じていますので、比較検討してセキュリティ強度の高いものを選ぶことが大切です。

2. カスタマイズ性に欠ける場合がある

自社でサーバを構築していれば、きめ細やかな設計やカスタマイズが可能ですし、トラブルが発生した場合も社内スタッフがすぐに原因を調査し、対応できます。しかし、クラウドはあくまでも提供会社によるサービスの範囲内で利用するものですので、自社のニーズや状況に合わせた細やかな対応や完全なカスタマイズが難しくなる場合があります。

クラウドファイル共有サービスを選ぶ際のポイントは以下の通りです。

・許容可能なデータ容量は十分か

・社内で利用する端末と相性が良いか

・セキュリティ対策がなされているか

・操作はスムーズにできるか

クラウドファイル共有サービスを提供している事業者はたくさんあります。上記のポイントを参考にして、自社に最適なサービスを選びましょう。

許容可能なデータ容量は十分か

企業規模や業務形態、保存するデータの種類などによって、クラウドファイル共有サービスに求めるデータ容量は異なるでしょう。

小規模な事業所で見積書や請求書など、テキストファイルを中心に共有する場合はそれほど多くのデータ容量は必要ないかもしれません。しかし、扱うデータに画像や動画が多く含まれていたり、クラウドファイル共有サービスにバックアップ機能も求める場合はTB(テラバイト)クラスの容量は確保しておく必要があるでしょう。場合によっては容量無制限のサービスの活用も検討できるかもしれません。

社内で利用する端末と相性が良いか

社内で利用する端末との相性も重要です。オフィス内をメインにクラウドファイル共有サービスを使うなら、パソコンからのアクセスが中心になるでしょう。しかし、テレワークや社外からのアクセスも考慮に入れるなら、スマートフォンやタブレット端末との相性も考えておかなければなりません。

セキュリティ対策がなされているか

上述したように、クラウドファイル共有サービスの最大の懸念点はサイバー攻撃やウイルス感染です。そのため、「アクセス制限」「通信経路」「ファイルの保存、送受信」を中心に十分なセキュリティ対策がなされているかの検証が不可欠です。また、データセンターが海外か国内か、国内なら災害の影響を受けにくい場所なのかもチェックしておきましょう。

操作はスムーズにできるか

クラウドファイル共有サービスは、生産性、業務効率化を向上させるものであるべきです。もし、サービスそのものの操作に手こずったり、習熟するのにかなりの時間を要して本来の業務に支障をきたすとすれば本末転倒です。現在自社で導入しているOSと親和性があり、スムーズに操作できるかも重要なポイントだといえるでしょう。

|

サービス名

|

月額(プラン)

|

特徴

|

セキュリティ

|

|

使えるファイル箱

|

スタンダードプランの場合

21,230円~(税込、1年契約の場合)

|

・ユーザ数無制限

・IDやパスワード管理の一元化

・共有リンクの作成

|

・AES256ビット暗号化

・2要素認証

・サーバ内シークレットキー

・ウェブ管理画面のSSL化

・ランサムウェア対策

|

|

Google Workspace

|

Business Starterの場合

680円〜(1ユーザあたり、1年契約の場合)

|

・Googleアプリと連携

・ユーザ1人あたり30GBのストレージプール

|

・2段階認証プロセス

・エンドポイント管理

・高度な保護機能プログラム

|

|

Dropbox Business

|

Standardの場合

1,500円~(1ユーザあたり、年間払いの場合)

|

・大容量ファイル転送(2GB)

|

・AES256ビット暗号化

・SSL/TLS暗号化

・多要素認証

|

|

Fleekdrive

|

Teamの場合

600円〜(税込、1ユーザあたり)

|

・ユーザの一括登録

・期限付きアカウントの発行

・管理者設定

|

・電子監視システム

・多要素アクセスコントロールシステム

|

|

NotePM

|

プラン8の場合

4,800円〜

|

・チャット連携 、 API対応

・全文検索

|

・変更履歴を自動記録

・柔軟なアクセス制限

|

|

OneDrive for Business

|

Plan 1の場合

630円〜(税込、1ユーザあたり)

|

・ユーザ1人あたり1TBのクラウドストレージ

・シームレスな共同編集

|

・ダウンロード防止

・データの暗号化

|

|

Box

|

Businessの場合

1,881円〜(税込、1ユーザあたり、年一括払い)

|

・ストレージ容量無制限

・テクニカルサポート

・1,500以上のアプリ統合

|

・7段階のユーザ権限設定

・AES256ビット暗号化

|

|

MEGA

|

ProⅠの場合

1,602円〜 ※ユーロでの取引となるため為替レートにより変動

|

・20GBまで無料

・ユーザ数、ストレージ容量、転送容量を自由に設定(ビジネスの場合)

|

・エンドツーエンド暗号化

|

※記載の月額はサービスにより契約期間(月払い、年払い)などの区分が異なります

ここでは、上記のポイントに基づいておすすめのクラウドファイル共有サービスを8つ紹介します。おすすめ8選は以下の通りです。

1. 使えるファイル箱

2. Googleドライブ

3. Dropbox Business

4. Fleekdrive

5. NotePM

6. OneDrive for Business

7. Box

8. MEGA

1. 使えるファイル箱

使えるねっとのクラウドファイル共有サービス「使えるファイル箱」の最大の特徴はユーザ数無制限な点です。そのため、利用者数によって課金することなく、事業規模に合わせてストレージ容量を拡張できます。また、エクスプローラーやFinderなど慣れた画面で使用できる分かりやすいインターフェースのため、操作性にも優れています。

また、使えるファイル箱は24か国語で利用できるため、生産拠点やコラボレータが海外にいる場合でもビジネスのスピードを落とさずにスムーズにデータのやりとりができます。

容量は1TBのスタンダードプランと、3TBのアドバンスプランがあります。どちらのプランも1年契約では、業界初の初年度全額返金保証が付帯します。

機能

・普段通りの操作で利用可能

・IDやパスワード管理の一元化

・共有リンクの作成

・モバイル端末との連携

・ユーザごとに権限設定

・999世代まで復元可能な世代管理

・スキャンしたデータを自動でアップロード

・他のアプリケーションからも直接保存可

・ブラウザ上でOfficeファイルを直接編集&同時編集可

・共有フォルダへのアクセス権限の取り消し可

・発行したパブリックリンクの無効化が可能

・WebDAV連携(アドバンス)

セキュリティ

・AES256ビット暗号化

・2要素認証設定

・サーバ内シークレットキー対応

・ウェブ管理画面のSSL化

・ランサムウェア対策

・管理者権限で遠隔データを削除可能

・ISO認証データセンター(長野)

・指定のグローバルIPアドレス以外からのアクセスを制限(アドバンス)

・新しいデバイスでの初回アクセス時は認証された場合のみアクセス可(アドバンス)

・ダウンロード回数制限など、高度な共有リンク設定(アドバンス)

|

プラン

|

スタンダード

|

アドバンス

|

|

1ヵ月契約

(月額、税込)

|

25,080円

|

75,680円

|

|

1年契約

(月単価、税込)

|

21,230円

|

60,500円

|

|

ストレージ容量

|

1TB

|

3TB

|

公式HP:使えるファイル箱

2. Googleドライブ

Google Drive(グーグルドライブ)は、多くの個人ユーザに利用されています。Googleアカウントがあれば、15GBまで無料です。

法人向けのサービスはGoogle Workspace(グーグルワークスペース)と呼ばれており、「Business Starter」「Business Standard」「Business Plus」「Enterprise」の4つのプランがあり、事業規模に応じて選べます。

「Business Starter」はユーザあたり30GB、「Business Standard」はユーザあたり2TB、「Business Plus」はユーザあたり5TB、「Enterprise」はユーザあたり5TB(追加リクエスト可能)のストレージプールが提供されます。

Google Workspaceの強みは他のGoogleのサービスと連動できる点です。ドキュメントやスプレッドシート、スライドなどのビジネスソフトに加え、ビデオ会議システムであるGoogle Meetとも連携が容易です。大容量ファイルもアップロード可能であるため、テレワークを導入している企業など従業員の拠点がバラバラだとしても、情報の共有がスムーズです。

セキュリティに関しては、2段階認証プロセス、エンドポイント管理、高度な保護機能プログラムを有しており、企業にとって重要な情報資産をしっかり保護します。

|

プラン

|

Business

Starter

|

Business Standard

|

Business

Plus

|

Enterprise

|

|

料金

(1ユーザ、月額)

※1年契約の場合

|

680円

|

1,360円

|

2,040円

|

応相談

|

公式HP:Google Workspace

3. Dropbox Business

Dropbox(ドロップボックス)には個人向けの無料クラウドストレージサービス「Basic」以外に、有料サービスがあります。

具体的には個人用の「Plus」、プロフェッショナル向けの「Professional」、チーム向けの「Standard」、企業向けの「Advanced」です。利用可能容量が異なり、個人事業主向けのPlusとProfessionalはユーザ1人の使用を前提にそれぞれ2TBと3TB、Standardは3人以上のユーザでの使用を前提にチームの容量が5TB、Advancedはチーム全体で15TBから購入可能です。

機能

・「Professional」と「Standard」のファイルのバージョン履歴は180日間(「Plus」は30日間、「Advanced」は1年間)

・転送サイズ2GBのDropbox Transferで大容量のファイルも送信可能

・Dropbox Backupを使用することで、重要なファイルやフォルダを安全に保てる

セキュリティ

・AES256ビット暗号化

・SSL/TLS暗号化

・多要素認証

・ダウンロード許可

・チーム外のユーザとリンクを共有する場合、アクセス権を取り消し可

|

プラン

|

Plus

|

Professional

|

Standard

|

Advanced

|

|

料金

(1ユーザ、月額)

※年間払いの場合

|

1,200円

※ユーザは1人

|

2,000円

※ユーザは1人

|

1,500円

※ユーザは3人~

|

2,400円

※ユーザは3人~

|

公式HP:Dropbox Business

4. Fleekdrive

Fleekdriveの特徴はインターフェースです。フォルダの階層が確認でき、管理や表示が容易です。ブラウザプレビューにも優れており、大容量のファイルもその都度ダウンロードせずに、ブラウザ上で閲覧できます。また、ファイルを共有するだけでなく、コメントや指示のやりとりもすべてFleekdrive上で作業できるため、別アプリやソフトで送る必要もありません。

機能

・ユーザの一括登録や期限付きアカウントの発行、管理者設定など細やかな指定が可能

・アクセス権限管理

・IPアドレスによりアクセス元を制限

・PDFファイルのコピーや印刷を制限することで情報漏えいを防止

セキュリティ

・電子監視システム

・多要素アクセスコントロールシステム

・ファイルはアップロードした時点でコピーされ、国内複数拠点のデバイスに保管

プランは企業の規模に合わせて、以下の2つの中から選べます。どのプランも30日間無料でお試しできるのも特徴の1つといえるでしょう。

|

プラン

|

Team

|

Business

|

|

月額料金

(1ユーザ、税抜)

|

600円

|

1,800円

|

|

年額料金

(1ユーザ、税抜)

|

7,200円

※最低10ユーザ〜

|

21,600円

※最低10ユーザ〜

|

|

ストレージ容量

|

10GB×契約ユーザ数

|

200GB×契約ユーザ数

|

公式HP:Fleekdrive

5. NotePM

NotePM(ノートピーエム)は情報共有に特化した社内wikiツールです。

いくらクラウドストレージの容量が無制限でも、ただそこにファイルやデータを保存するだけでは、欲しいときに必要な情報を取り出すことはできません。NotePMはそうした悩みを解決するために生まれたサービスといえるでしょう。

例えば、ストレージの中に情報はあるものの、検索機能が不足しており、欲しい情報が得られないことがあります。また、同じファイル名のものがたくさん見つかり、どれが最新か判別できないこともあるでしょう。さらに、マニュアルは作成されているものの、人によって作り方や完成度がバラバラで、更新されてないこともよくあります。

NotePMは、容量やユーザ数によって使い分けられるようプランが細かく分けられています。ただ、共有するデータは文書ファイルがメインであることを前提にしているため、最大のプランでも2TB、最小のプランは80GBです。

機能

・ファイルの中身を全文検索

・チャット連携・API対応

・マルチデバイス対応

・レポート機能

セキュリティ

・変更履歴を自動記録

・柔軟なアクセス制限

|

プラン

|

プラン8

|

プラン15

|

プラン25

|

プラン50

|

プラン100

|

プラン200

|

|

月額料金

(税込)

|

4,800円

|

9,000円

|

15,000円

|

30,000円

|

60,000円

|

120,000円

|

|

ユーザ数

|

8人まで

|

15人まで

|

25人まで

|

50人まで

|

100人まで

|

200人まで

|

|

ストレージ量

(チーム全体)

|

80GB

|

150GB

|

250GB

|

500GB

|

1TB

|

2TB

|

|

無料枠

|

ユーザ数の3倍まで、見るだけのユーザは無料

|

公式HP:NotePM

6. OneDrive for Business

OneDrive for Business(ワンドライブフォービジネス)は、ビジネス向けに設計されたOneDriveクラウドストレージサービスです。最大の特徴は、総合ビジネスアプリケーションであるMicrosoft 365やTeamsとの連携で、シームレスに共同作業が行える点です。

一般法人向けには合計3つのプランが用意されており、ファイル共有とストレージの使用を目的としたサービスは「Plan 1」のみで、Microsoft 365も含んだサービスは「Microsoft 365 Business Basic」と「Mirosoft 365 Business Standard」に分けられています。

ここでは「OneDrive for Business(Plan 1)」の機能とセキュリティについて紹介します。

機能

・合計ストレージはユーザ1人あたり1TB

・ファイルサイズ最大250GB

・ファイルオンデマンドでストレージのスペースを節約

・差分同期

・320種類以上のファイルを忠実にWeb上で再現

セキュリティ

・共有ファイルのダウンロードを防止できる

・転送中、保管中のデータを暗号化

・共有のファイルやフォルダのアクセス有効期限を設定可

・カスタムパスワードを設定して共有リンクを保護

|

プラン

|

OneDrive

for Business

(Plan 1)

|

Microsoft 365 Business Basic

|

Microsoft 365 Business Standard

|

|

料金

(1ユーザ、月額、税抜)

※年間サブスクリプションの場合

|

630円

|

750円

|

1,560円

|

|

合計ストレージ

|

ユーザ1人あたり1TB

|

公式HP:OneDrive for Business

7. Box

Box(ボックス)の法人向けプランは3人以上から導入できます。どのプランも容量無制限であるため、拡張性が高いサービスといえるでしょう。ただ、ファイルアップロードの容量上限や外部コラボレータの制限の有無によって、以下のように分類されます。

・Business:ファイルアップロードの容量上限5GB

・Business Plus:ファイルアップロードの容量上限15GB、外部コラボレータ無制限

・Enterprise:ファイルアップロードの容量上限50GB、外部コラボレータ無制限

・Enterprise Plus:ファイルアップロードの容量上限150GB、外部コラボレータ無制限

ここでは、もっともスタンダードなBusiness Plusの機能とセキュリティについて紹介します。

機能

・ストレージ容量無制限

・業務時間内のテクニカルサポート

・Microsoft OfficeやSlack、Salesforceなど1,500以上のアプリケーションと統合

・Box Sign:Webアプリでの電子サイン(数量無制限)

・Box Relay:標準ワークフロー自動化

セキュリティ

・柔軟で詳細な7段階のユーザ権限設定

・AES256ビット暗号化

・データ損失防止(DLP)

|

プラン

|

Business

|

Business

Plus

|

Enterprise

|

Enterprise Plus

|

|

料金

(1ユーザ、月額、税込)

※年払いの場合

|

1,881円

|

3,135円

|

4,620円

|

応相談

|

|

ファイルの

アップロード容量上限

|

5GB

|

15GB

|

50GB

|

150GB

|

公式HP:Box

8. MEGA

MEGAは、ニュージーランドのMega Limitedが提供しているクラウド型ファイル共有サービスです。最大の特徴は20GBまで無料で利用できる点です。さらに容量を増やしたい場合は有料プランも準備されています。

個人向けの有料プランは1ユーザで利用することが前提であり、「ProⅠ」「ProⅡ」「Pro Ⅲ」に分かれています。それぞれのストレージ容量は2TB、8TB、16TBに設定されています。

チーム向けの有料プランは3人以上のユーザで利用することが条件で、ストレージ容量は3TBからですが、ユーザ数は300人まで、ストレージ容量は10,000TB(10PB)まで、転送容量も10,000TB(10PB)まで自由に設定可能です。ちなみに3ユーザ、ストレージ容量、転送容量それぞれ3TBだと月額費用は2,404円(2024年2月8日時点、請求はユーロ)です。

セキュリティ面については、MEGAはエンドツーエンド暗号化を採用しています。これは、ファイルをアップロード前に暗号化し、ダウンロード後に復号する形式であり、ユーザ本人以外は誰もデータにアクセスできません。MEGAのサービス提供会社もアクセス不能のため、高い安全性を誇ります。

公式HP:MEGA

.png)

「使えるファイル箱」はクラウド活用によるファイル共有のメリットを最大限に引き出し、デメリットを最小限に抑えた製品設計が魅力です。

例えば、端末・場所を問わず全てのファイルの閲覧が可能なので、デバイスさえあればテレワークを始めることができます。クラウドに保存したファイルを編集・整理し、Webリンクを使用してファイルやフォルダを無制限に他のユーザに共有できます。また、データの量に応じてストレージを柔軟に追加していただくことも可能です。心配なセキュリティに関しても2要素認証認定、暗号化、ログ記録、ISO認証データセンターなどで安心、大切なデータを情報漏えいからしっかり守ります。

容量1TB、ユーザ数無制限で月単価21,230円(税込、スタンダードプランで1年契約の場合)からご利用いただけます。セキュリティ対策を強化し、容量を3TBにしたアドバンスプランなら月単価60,500円(税込、1年契約)です。例えば、スタンダードプランをお選びいただいた場合、従業員数100人の中小企業であれば月額1人210円程度、300人では月額1人70円程度で済みます。

30日間の無料トライアルも実施していますので、まずは使い勝手の良さを体感してみてください。

使えるファイル箱の詳細はこちら>>

(1)クラウド型ファイル共有の特徴は?

クラウド型ファイル共有の特徴は、インターネットさえあればいつでもどこでもアクセスできることです。また、導入に手間がかからず、コストが削減できる点も魅力といえるでしょう。さらに業務拡大に合わせて、自由にストレージを拡張可能です。

(2)クラウドでファイル共有するときの注意点は?

クラウドでファイル共有をするときの注意点は、インターネットを経由して情報を共有するため情報漏えいのリスクがあることです。各自がパスワードの管理に注意することはもちろんのこと、アクセス権限を細かく設定でき、ログ履歴などを確認できるサービスを選ぶことも必要です。

.jpg)

お電話でのお問い合わせはこちら:03-4590-8198

(営業時間:10:00-17:00)

最近よく聞く「クラウドストレージ」という言葉。「便利そうなのはわかるけど、具体的に何の役に立つのかいまいちイメージできない」という方は結構多いのではないでしょうか?

そこで今日は、「クラウドストレージ」の基礎や使い道などについて、初歩から解説していきたいと思います。じつはクラウドストレージは、ファイル共有や共同作業から経理データ管理まで、多様な使い方ができるとっても便利なツールなんですよ!

クラウドストレージとは?

クラウドストレージとは、「クラウドにデータを保存できるファイル置き場」のこと。

仕事で使う業務ファイルやフォルダを会社のパソコンに保存する場合、ファイルの保管先は「パソコンのハードディスク」です。

一方クラウドストレージの場合、このファイルの保管先が「クラウド」になります。(同じデータをパソコンのローカルディスクに保存することも可能)。クラウドというのは、インターネット経由で接続する保管場所のことです。

クラウドストレージ比較おすすめ12選!無料の容量が大きいものから機能重視型まで について知りたい方はこちら

法人がクラウドストレージを使うメリットとデメリット

「なんでわざわざクラウドに保管する必要があるの?」と思われるかもしれませんが、ファイルやフォルダを「クラウド」に保存することには、以下のようなメリットがあります。

- 保管先のクラウドにはインターネット経由でアクセスできるから、パソコンだけではなくスマートフォンからでも書類をチェックできる

- 年月とともにデータがどんどん増えていっても、クラウドの容量をプラン変更で増やせば、いくらでも保管できる! パソコンの買い換えやハードディスクの増設などは一切不要なので低コストで運用ができる

- クラウドストレージ上のファイルは、保存した変更がリアルタイムで反映されるから、同僚や取引先との共同作業が効率的に

つまりクラウドストレージを使うと、「社内外との共同作業やコラボレーションがスムーズになる!」「いつでもどこでも書類をチェックしたり修正したりできる!」といった便利さや快適さなどが手に入るというわけです。

また、クラウドストレージは、「社外からでもファイルにアクセスできる」から、昨今普及した「テレワーク」との相性も抜群。働き方改革推進のためのソリューションとしても最適です。

一方クラウドストレージのデメリットとしては、以下のような点がよく指摘されます。

1. オフラインだとファイルの同期ができない(→安定的なインターネット回線が必要)

2. 新しいサービスを導入することにより、社員へ使い方やマニュアル利用の指導に手がかかる

3. 社外からのファイルアクセスなどの利便性がある反面、セキュリティ対応も慎重に見当する必要がある

クラウドストレージの導入を検討する際は、こうしたメリットとデメリットを両方踏まえた上で、一度トライアル期間を設けて実際にサービスの使い心地を試してみることをおすすめします。

使えるねっとが提供するオンラインストレージサービス「使えるファイル箱」では、上記のデメリットを防ぐために下記の機能が備わっています。

1. オフラインでもファイルが閲覧できるように、ファイルごとに「常時同期」の設定が可能

2. windowsならエクスプローラー、MacOSならFinderからファイルのアップロード、ダウンロードリンク、共有リンクの作成ができるので、必要手順は保存フォルダをCドライブからUドライブに変更するだけ

3. 2要素認証、AES256ビット暗号化、監査レポート、ログ監視、遠隔データ削除を始めとしたセキュリティ機能が備わっているので安心して利用できる

経理データの管理にクラウド活用

ところで、ビジネスをしている人や個人事業主などの人にとって、特に頭を悩まされるのが税金や経理関連の手続き・管理ですよね。仕組みも複雑ですし、必要な書類も多いので、普段はついつい後回しにしてしまいがちな部分でもあります。

しかしもちろん、複雑だからと言ってこうした作業から逃れることはできません。さらに、帳簿などの書類は一定期間の保存が義務付けられているため、作業後もきちんと管理することが必要になります。後で何かあったときにすぐに的確な書類を取り出せるよう、分かりやすく整理しておくのも大切です。

とは言え、経理書類の管理は、労力もかかりますし、なかなか簡単なことではありませんよね。そこでおすすめなのが、紙の書類と並行して、クラウドでも経理データを管理する方法です。

経理データを効率的に管理するクラウド活用術

ここでは、経理関連の情報を効率的に管理するためのクラウド活用術について、具体的に紹介します! 経理データの管理・保管にお悩みの方は、ぜひ参考にしてみてくださいね。

1. 社内共有で経理データを効率的に作成

最近では、オンラインで会計管理をできるソフトウェアの普及が進んでいるので、普段そういったツールを使用している人もいるのではないかと思います。しかし一方で、PDFファイルやExcelファイルなどといった、どんなソフトでも開けるような一般的なファイル形式でデータを作成・管理しなければならない場面もまだまだ多いはず。

そうしたときにおすすめなのが、経理データのファイルを、クラウドストレージに置いておくという運用方法です。クラウドストレージに経理データを保管しておくことで、複数の経理担当者によるファイルの作成や更新、変更などが常に一箇所にまとめられ、自動で同期されます。チーム全員が常に最新のデータをリアルタイムで共有できるため、連携不足による行き違いや、煩雑なバージョン管理などといった問題が発生しません。

2. テレワークでも経理事務をスムーズに

昨今のコロナ禍によって、テレワークを導入しているという企業様も多いことでしょう。ただ、テレワークには「業務データをどうやって持ち出し、管理するのか」「チームによる円滑な共同作業をどうやって実現するのか」などといった様々な課題もあります。

クラウドストレージは、こうしたテレワークの課題を解決するのに最適なツール。業務・経理事務に必要なファイルやフォルダをすべてクラウドストレージで管理するようにすれば、社員の自宅などから、複雑な手続きを経ることなくデータにアクセスできるように。チームでファイルを共同編集したりする際も、特別な設定をする必要なく簡単にリアルタイムの共同作業が実現します。

3. 会計事務所や税理士との書類共有も楽々

経理のお仕事では、社内外の税理士や、会計事務所などと書類をやり取りする機会もあると思います。多くの法人向けクラウドストレージサービスには、ファイルを安全に共有できる機能が付属しているので、これを活用すればそうした書類共有が楽々。作成した共有リンクを送るだけで簡単にファイルをシェアできるため、毎回ファイルを暗号化してメール添付したりする手間が不要になります。

関連記事:PPAPを今すぐ廃止するべき5つの理由|「パスワード付きzipをメール添付」はなぜ危険?

「使えるファイル箱」なら低コストで使いやすい

初心者でも使いやすく、また低コストで導入しやすいクラウドストレージとして今人気なのが、使えるねっとの「使えるファイル箱」です。ユーザー数無制限で1TBの大容量を自由に使うことができます。無料トライアル制度もご用意しているので、お金をかけずに使い勝手を体験することも可能です。気になる方は、ぜひお気軽にお問い合わせくださいね。

「使えるファイル箱」の詳細はこちら>>

2020年11 月、政府の平井卓也デジタル改革相(当時)は、「PPAPによるzipメール添付」の慣習を、セキュリティ上の観点から内閣府で廃止する方針を明らかにしました。

でもいったい、PPAPとは何のことを指すのでしょうか? そしてなぜ廃止されることになったのでしょうか? この記事では、PPAPの概要や問題点、代わりとなる安全な代替手段などをご紹介します。

クラウドバックアップについて知りたい方はこちら

目次

PPAPとは?何の略称?

PPAPで「zip暗号化」するのは日本だけ?海外の事情

PPAPの慣習はなぜ広がった?

PPAPはなぜ危険?政府で廃止になる理由とは

PPAPの代わりは?「パスワード付きzipをメール添付」の代替手段

使えるファイル箱なら安心のセキュリティ

セキュリティにおけるPPAPとは、「ファイルを暗号化zip(パスワード付きzip)にしてメールに添付・送信し、あとから別のメールで解凍するためのパスワードを伝えること」を指します。セキュリティ対策の一環として、日本では政府機関のみならず多くの企業・組織で使われている手法です。

PPAPという略称はITコンサルタントの大泰司氏が命名したもので、以下の頭文字をとって名付けられました(*1)。

● P:パスワード付きzipファイルを送信

● P:パスワードを別途送信

● A:暗号化

● P:プロトコル

PPAPは日本企業では一般的なセキュリティ対策ですが、じつは海外ではほとんど見られません。海外ではパスワード付きzipファイルはむしろ怪しまれ、ウイルスの可能性を疑われる傾向にあります。どうやらPPAPは、日本独自の発展を遂げたビジネス慣習のひとつであるようです。

PPAPの手法は日本企業で広く使われており、「会社のセキュリティポリシーで決められている」というケースすら少なくありません。

この慣習の起源を辿っていくと、どうやらEメールがビジネスで利用されるようになりはじめた初期の頃、「パスワード付きzipで暗号化したファイルをEメールで送信し、その後別のチャネル(FAXや紙の文書など)でパスワードを伝える」という方法がセキュリティ対策として編み出されたところまで遡るようです。

上記の方法は、プライバシーマーク認証取得にあたっての審査でも有用と認められたことから、国内で一気に広がっていきます。しかしFAXや紙を使うのは煩雑なので、徐々に「パスワードもメールで送ればいい」ということになり、手法が簡略化。そのまま現在に至るまで、PPAPの慣習が残ってしまいました。

記事冒頭で触れた通り、この PPAPの慣習は、内閣府において廃止されることが決定しました(*2)。これを受けて、プライバシーマーク制度を運用する一般財団法人日本情報経済社会推進協会(JIPDEC)もPPAP非推奨の姿勢を公式に表明しています(*3)。

しかしなぜPPAPは危険だとされ、廃止の流れが強まっているのでしょうか? その理由を5つ紹介します。

▼暗号化zipとパスワードを個別にメール送信しても意味がない

そもそも、パスワード付きzipファイルと、解凍のためのパスワード情報を別々のメールで送ることにはほとんど意味がありません。個別に送っても同一経路を使用しているわけですから、たとえばハッカーが最初の「添付ファイル付きメール」を受信できたならば、次に送られてくる「パスワードが書かれたメール」も難なく受信できるはずだからです。

▼セキュリティ対策ソフトが添付ファイルのウイルスを検知できない

現在、多くのセキュリティ対策ソフトは、メールの添付ファイルを自動スキャンしてウイルスチェックしてくれるようになっています。しかし添付ファイルがzipで暗号化されていると、セキュリティ対策ソフトは中身をチェックすることができません。つまりそのファイルにウイルスが混入していたとしても検知されずにそのまま受信トレイに届いてしまうのです。

▼パスワード付きzipファイルの暗号化は不正に突破されるリスクが高い

暗号化zipファイルのパスワードは比較的容易に解読されてしまうと言われています。ウェブサイトのログインなどとは違い、暗号化zipファイルは何度でも制限なくパスワードの入力を試行できるので、サイバー犯罪者にとっては突破しやすいのです。

▼メールは盗聴(盗み見)される恐れがある

電子メールは、こちらが送信してから相手が受信するまで、複数のメールサーバを経由することになります。そのあいだにどこかひとつでも適切な暗号化がなされていない箇所があれば、攻撃者は容易に内容を盗聴できてしまいます。そのため、パスワードをメールに平文で記載することには、大きな危険性が伴うのです。

▼無駄な対策で仕事の効率が低下

ここまで見てきたように、「添付ファイルをパスワード付きzipにして、それからパスワードを別のメールで送信」というPPAPの取り組みはほぼ無意味です。しかしその割に「ファイルをzipに圧縮して暗号化」「メールを2度送信」といった手間がかかるので、PPAPの継続は生産性低下の一因となってしまいます。

ランサムウェアについて知りたい方はこちら

それでは、ビジネスでファイルを安全に送受信するにはどうすればいいのでしょうか。PPAPの代わりとなる、セキュアな代替手段について解説します。

▼クラウドストレージの利用がもっとも安全な対策

PPAPの代替手段としてもっとも安全だとされ、実際に一番よく利用されているのは、クラウドストレージを使ってファイルを送受信する方法です。クラウドストレージを活用する場合、具体的には、以下のような順序でファイルを共有することになります。

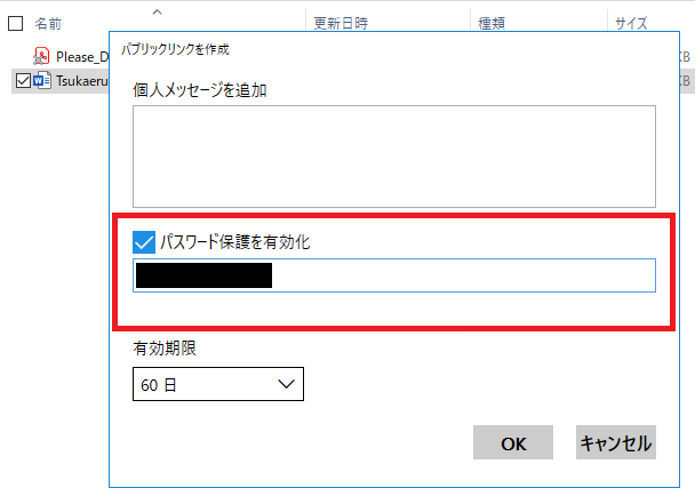

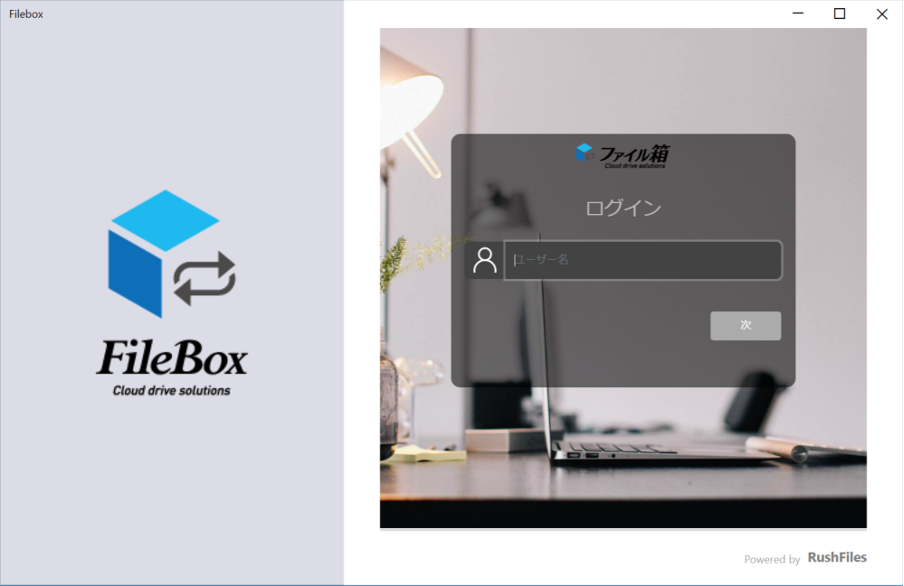

今回は弊社のクラウドファイル共有サービス「使えるファイル箱」(クライアント版)を例に挙げてご説明します。

「使えるファイル箱」のデスクトップクライアントをインストールすることで、使い慣れたエクスプローラー形式で簡単にファイルの共有が可能となります。

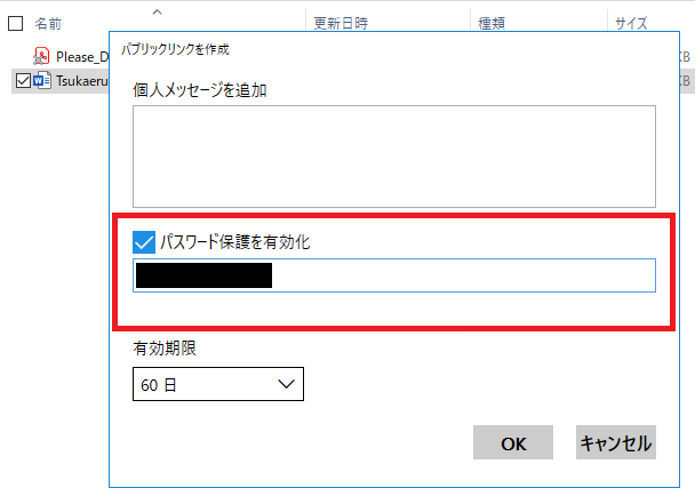

1. 共有したいファイル名を右クリックして「パブリックリンクを作成」を選択します。

2. 表示されたポップアップ画面で直接パスワードを入力することができます。

作成したリンクを相手に伝えるだけで、簡単にパスワード付きのファイルを共有することができます。

尚、上述したセキュリティ面から、作成した共有リンクとパスワードは別々の媒体で相手先に伝えることが重要です。

例えば、作成したパブリックリンクをEメールで送信した場合は、パスワードはチャットシステムなどのツールで送るなどが考えられます。

クラウドストレージによるURLでのファイル共有機能を使えば、PPAPが抱える問題点はすべて解決します。送信するたびにファイルを暗号化したり、メールを何度も送信したりする手間も必要ありません。

▼2FA(2要素認証)設定でさらにセキュリティ向上

なりすましや不正ログインを防ぐためのセキュリティ対策として、近年2要素認証の導入が進んでいます。これまではログインの際に「ID+パスワード」で認証するのみでしたが、さらにもう一段階の認証を加えて本人確認のステップを強化するというものです。

使えるファイル箱でも、もちろんこの2要素認証機能をご利用いただけます。

設定画面のセキュリティ→2要素認証を選択し、方式を「メールアドレス」または「アプリ」から選択するだけなのでとても簡単です。

メールアドレスによる認証を選択した場合は、

ログインを試行すると、登録されているメールアドレス宛に認証コードが届きます。

利用するクラウドストレージを選ぶときは、もちろんセキュリティ対策がしっかりしたサービスを見極めるのが非常に大切。そこでおすすめしたいのが、先ほどもご紹介した使えるねっとのクラウドストレージ「使えるファイル箱」です。

使えるファイル箱は国内の自社サーバで運用され、共有リンクの有効期限設定やデバイスデータの遠隔削除も可能な、セキュリティ万全のクラウドストレージ。即日導入可能な手軽さや、初心者でも使いやすい簡単な操作性、低価格でシンプルな料金体系なども好評です。

30日間の無料トライアル(完全無料&本契約しなくてもOK!)もできますので、ぜひこの機会に一度お試しください。

「使えるファイル箱」のサービス詳細はこちら>>

お問い合わせフォームはこちら>>

<注釈>

*1:メールにファイルを添付する習慣を変えるところから始める働き方改革(PDF、一般財団法人日本情報経済社会推進協会)

*2:自動暗号化ZIPファイル廃止 内閣府と内閣官房 – デジタル相「不適切」(日本経済新聞)

*3:メール添付のファイル送信について(一般財団法人日本情報経済社会推進協会)

.png)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.png)

.jpg)