テレビや新聞などで「脆弱性」という言葉を目にする機会が増えてきました。皆さんも「〇〇社の顧客情報が流出」や、「サイバー攻撃でクレジットカード情報が〇〇人分盗まれる」などといったニュースに聞き覚えがあるのではないでしょうか?

インターネットを使ったサービスには、常にこの脆弱性のリスクがつきまといます。今や大企業にとどまらず、中小企業もこの脆弱性を狙ったサイバー攻撃の対象になっているのが現実です。

今回は企業のWeb担当者やビジネスでインターネットサービスを扱っている人なら最低限知っておきたい「脆弱性の基本」について解説します。

クラウドバックアップについて知りたい方はこちら

そもそも、脆弱性とは?

脆弱性とは、ソフトウェアやシステムを構成しているプログラム内に潜んでいるセキュリティ上の欠陥を指します。「それならば、セキュリティに気を付けて欠陥のないソフトウェアを作ればいいのでは?」と思われるかもしれませんが、それは実質的に不可能です。ソフトウェアを作り上げているプログラムの量は膨大な上、コードが人の手で書かれている以上、全く欠陥のない完璧なソフトウェアを作るのは極めて難しいことなのです。

脆弱性が悪用されるとどうなる?

未対策の脆弱性がサイバー攻撃で狙われると、個人情報の漏洩やサイトの改ざんといった深刻な被害に繋がりかねません。さらに、一度こうしたセキュリティ事故を起こしてしまうと直接的な被害のみならず、顧客からの信頼喪失や悪評の拡散など大きな代償を払うことになってしまうでしょう。

近年、サイバー攻撃は大企業のみならず中小企業にまで及んでいます。一つの原因として、情報システム管理部門がきちんと設置されている大企業に比べて、人員が少ない中小企業はセキュリティ施策やプロバイダーとのやり取りにあまり時間を割けず、結果として脆弱性が高くなるということが挙げられます。

.png)

サイバー攻撃の事例・種類など

独立行政法人情報処理推進機構セキュリティセンターの報告によると、2021年の組織向け情報セキュリティ10大脅威の中にもサイバー攻撃が含まれています。例えば「ランサムウェアによる被害(1位)」、「標的型攻撃による機密情報の窃取(2位)」、「テレワーク等のニューノーマルな働き方を狙った攻撃(3位)」、「脆弱性対策情報の公開に伴う悪用増加(10位)」などです。

特に注目すべきなのがテレワークを狙ったサイバー攻撃の増加です。従来からテレワークのセキュリティ上の課題については取り上げられていましたが、在宅勤務の割合が急増した今は脆弱性の悪用により多くの被害が発生しています。例えば、2020年7月にはWeb会議サービス「ZOOM」に非公開会議へアクセスできる脆弱性が発表されました。さらに、2020年8月にはVPN製品の脆弱性が悪用されて約900件の認証情報が窃取、インターネット上で公開されるという事例も確認されています。

サイバー攻撃を防ぐための対策は?

脆弱性を悪用したサイバー攻撃に合う可能性を最小限に抑えるためには、セキュリティに関する以下の3つの鉄則を日頃から意識しておくことをおすすめします。

.png)

正しい知識を身につける

まずは、セキュリティや脆弱性について正しい知識を持っておくことが何より大切です。もしあなたが会社でWeb担当をしているのであれば、必要に応じて専門家のアドバイスを受けたり、専門書などを1冊手元に置いておくのも良いかもしれません。

システムアップデートを行う

OSやソフトウェアのアップデートは、忘れずに行いましょう。これらのアップデートには、機能強化だけではなく脆弱性に対する修正も含まれています。古いバージョンをそのまま使い続けることには、高いセキュリティリスクが伴います。ただ、近年はゼロディ攻撃と呼ばれる、脆弱性が発見されてから修正プログラム配布までにその脆弱性を悪用した攻撃も増加しており、完全な対策は困難といわざるを得ません。最新のセキュリティ情報をこまめに取得しておくことで少しでもリスクを軽減することが重要です。

脆弱性対策に強いサービスを利用する

システムアップデートや最新情報チェックは欠かせませんが、脆弱性対策に強いサービスを利用することもできます。例えば、そのひとつに「WAF(Web Application Firewall)」があります。WAFを導入することでWebアプリケーションの脆弱性を狙ったサイバー攻撃から顧客情報やクレジットカード情報を守ることが可能になります。

また、テレワークを行うにあたっては、バックアップやマルウェア対策など基本的なセキュリティ機能を搭載した信頼できるクラウドツールを導入することも大切です。

.jpg)

使えるクラウドバックアップ+の脆弱性対策

使えるねっと提供の「使えるクラウドバックアップ+」はクラウドバックアップ機能だけでなく、脆弱性対策も万全です。

データスキャンでウイルス検出

使えるクラウドバックアップ+では、ウイルスの自動スキャンを実行、バックアップの中に潜んでいるマルウェアにも対処します。感染したファイルが見つかった場合にはそのファイルのバックアップからの復元を防止し、被害を最小限にとどめます。

脆弱性診断でセキュリティ対策としても安心

いくら脆弱性に関する最新情報をチェックしていても人的対応だけでは限界があります。使えるクラウドバックアップ+は脆弱性診断を毎日実施し、自ら判断が難しいものでも問題が発生する前に発見し、重要度を色分けで表示します。

セキュリティ管理とクラウドバックアップを同時に、低コストで導入できる使えるクラウドバックアップ+、妥協のないセキュリティ対策は万全かつ使いやすさを追求したサービスです。

まずは無料のトライアルでお試しください。

使えるクラウドバックアップの詳細はこちら>>

.jpg)

無料通話:0120-961-166

(営業時間:10:00-17:00)

契約の書類からミーティングの資料、勤怠管理の情報まで、今ではありとあらゆるデータがパソコンの中に収まっています。そのおかげで、端末さえあればどこでも手軽にファイルを確認できますし、印刷された大量の資料を持ち歩く必要もありません。大事な書類をどこかへ失くしてしまうという心配も不要になりました。

しかし、実は資料がデジタル化したからといってそれだけで安心!というわけではないのです。紙の資料には紙ならではの問題があるように、デジタルファイルにはデジタルならではの問題があります。そのひとつが「データ障害」です。

一度データ障害が起きてしまえば、大切なデータが失われ、それまで大切に保存してきたファイルが消えてしまったり、表示ができなくなったりします。では、データ障害とは一体どのようなもので、どうすれば発生を防ぐことができるのでしょうか?

データ障害は主に「物理障害」と「論理障害」の2つのタイプに分類することができ、それぞれ発生の原因が異なります。

物理障害

物理障害とは文字通りハードディスクのパーツが物理的に破損し、正常に起動しない状態のことです。ハードディスクを誤って落下させたり、災害の影響で破損する以外に通常の使用を続けていてもパーツが消耗し、障害が発生することもあります。

物理障害が発生した場合、ハードディスクから「カチカチ」「コツンコツン」と異音がしたり、操作中にフォーマットを求められたり、頻繁にフリーズや再起動を繰り返すようになります。

異音がする場合は「磁気ヘッド障害」が起きている可能性があります。磁気ヘッドとは、プラッタと呼ばれるデータの記録面に読み書きする装置のことですが、この状態を続けるとプラッタに傷がつき、重度物理障害を引き起こし、データの復旧が不可能になりかねません。

別の物理障害として「ファームウェア障害」も考えられます。上述した磁気ヘッド障害や、ハードディスクを動作させるプログラムであるファームウェアが書き込まれている領域に不良セクタが発生すると、データの読み書きに障害が起きかねません。ただ、このファームウェア障害は後述する論理障害と見分けが付きにくい場合もあります。

論理障害

論理障害とはハードディスクそのものに物理的な破損はないものの、内部に保存されているデータやフォルダ構成に不具合が生じている状態を指します。論理障害が起きると、ファイルやフォルダが開けなくなったり、勝手にファイル名が書き換えられたり、ブルースクリーンが表示されたりします。

論理障害の原因の1つは誤操作です。人為的なミスでデータを消去したり、初期化やフォーマットを行ったりすることがあります。別の原因は「ファイルシステム障害」で、データ書き込み中などを強制終了しようとすると、ファイルの整理棚ともいえるファイルシステムに障害が発生し、データそのものは破損していなくても突然アクセスできなくなることがあります。

データ障害が発生した場合の注意点

データ障害の症状を上述しましたが、専門的な知識がなければ物理障害か論理障害かを判別するのは容易ではありません。原因特定よりも大切なのは症状を悪化させ、データ復旧が不可能になることを防ぐための適切な対応です。以下の3つは避けなければなりません。

(1)通電し続ける

物理障害が起きている状態で、ハードディスクが通電され続けると磁気ヘッドも動き続けるため、プラッタが傷ついてしまいます。結果として、重度物理障害が引き起こされ、データが破壊される可能性があります。

(2)電源のオンオフを繰り返す

動作状況を確認するために電源のオンオフの繰り返しをすると、(1)同様にプラッタの傷に繋がり、データが消失することもあります。

(3)分解する

原因を特定しようとしてハードディスクを分解すると、塵やほこりが混入し障害が悪化する可能性が高くなります。また、メーカーに依頼せずに個人で分解すると保証を受けられなくなることもあります。

データ障害を未然に防ぐための方法とは?

物理障害の場合

物理障害の場合は、その性質上発生を防ぐためにできる対策は限られてしまいます。そもそもハードディスクは一種の消耗品ですので、長く使用すれば何らかのトラブルが起きることは避けられません。ただ、パソコンの丁寧な取り扱いを徹底することと、数年おきにきちんとパソコンやハードディスクを新調することで、物理障害が起きる可能性をある程度抑えることは可能です。ちなみにハードディスクの寿命は一般的には3~5年だといわれています。また、いつ物理障害が起きるか予想できないことを考えると定期的なバックアップが必要なことはいうまでもありません。

論理障害の場合

論理障害の場合、いくつかの効果的な予防策が存在します。主な予防策である「アクセス権限の管理」、「ウイルス感染対策」についてご説明しましょう。

アクセス権限の管理

上述したように論理障害の原因として意外に多いのが、人為的なミスや誤操作です。これは、システムの機能やデータごとのアクセス権限をしっかり設定して管理することで、発生の確率をかなり低減できます。「この機能・ファイルは誰にとって必要なものなのか」を再度確認し、アクセス権限の見直しを行いましょう。

ウイルス感染対策

ウイルス対策は論理障害を防ぐためだけではなく、情報セキュリティの基本です。普段から面倒がらずにソフトウェアを更新したり、定期的にウイルスチェックをしたりすることが大切です。セキュリティに気を使うことが、重要なデータを守ることに直結します。

日頃からクラウドバックアップをしていれば安心

データ障害の発生予防対策を行うと同時に、万が一データ障害が起きても被害を最小限に留められるよう対策をしておく必要があります。一番安心できるのは、バックアップ、特にクラウドサービスを利用したバックアップを取っておくことです。すべてのファイルのバックアップを取っておけば、仮にパソコンでデータ障害が起きてしまっても、バックアップしたファイルを復元することで被害を抑えられます。

使えるクラウドバックアップなら管理機能が充実、ランサムウェア対策も万全

日頃からパソコンのデータをクラウドにバックアップしておけば、突然データ障害が発生しても慌てずに済みますよね。クラウドバックアップであれば、データ障害の原因がウイルス感染であっても、バックアップファイルはウイルスの影響を受けないため、ランサムウェア対策も万全です。

使えるねっとでも安全・簡単なクラウドバックアップサービス「使えるクラウドバックアップ」をご用意していますので、ご興味のある方はチェックしてみてください。

使えるクラウドバックアップの詳細はこちら>>

.jpg)

無料通話:0120-961-166

(営業時間:10:00-17:00)

企業の業績向上のためには業務効率の改善が不可欠です。そのために各担当者の方は様々な施策を行っていると思いますが、ITツールを賢く活用することもその一つでしょう。

今やクラウドはどの業種においても必須のツールですが、データバックアップを目的として導入している企業は全体の3割程度にとどまります。時間節約のためだけでなく、災害への備えとしても有効なクラウドバックアップについてご紹介します。

ツールは時間節約に効果的

総務省の令和元年度「通信利用動向調査」によると、全体の64.7%の企業がクラウドサービスを利用しているとのことですが、その内容として最も多かったのが「ファイル保管・データ共有」でした。社内で管理するファイルを紙ベース、添付ファイルでやりとりするのに比べて格段に時間を節約できるのがその目的ということが伺えます。

この例からも分かるように、業務効率化や生産性向上のためのツールは山ほどありますが、大切なのはツールを導入する目的をはっきりさせることです。ただ、漠然と「時間節約」のためというのではツール習熟に時間を費やしたにも関わらず、それに見合うだけの効果が得られないことにもなりかねません。

BCP(事業継続計画)とDR(災害復旧)

クラウドサービスを導入する別の理由として上げられるのはデータバックアップです。前述の「通信利用動向調査」によると、その目的でクラウドサービスを利用している企業は全体の31.4%ですが、それは人為的なミスだけでなく、大規模な災害へのリスクマネジメントも含まれているようです。それはBCP(事業継続計画)、つまり災害やテロ攻撃によって緊急事態に直面した場合、企業が事業資産の損害を最小限にとどめつつ、中核となる事業の継続あるいは早期復旧を可能にするための計画の一環ともいえます。

BCPと似た概念にDR(ディザスタリカバリ、災害復旧)がありますが、BCPが事業全体の復旧計画を包含しているのに対し、DRは災害やテロなどによって壊滅的になったシステムを復旧・修復すること、またそれに備える企業のシステムや体制を指す点で異なります。

ディザスタリカバリ(DR)とは?

ディザスタリカバリとは上記の通り、災害でダメージを受けたデータやシステムを復旧すること、またその対策を指します。

DRにおいて重要な要素はRPO(目標復旧時点)と RTO(目標復旧時間)です。

以前のバックアップテストについての記事でも少し触れましたが、RPOとは、災害発生後にシステムを復旧するためにどの時点までさかのぼる必要があるのかを示す指標です。例えば、RPOが0秒であれば災害発生に関わらずデータの消失を回避することができますが、RPOが「前回のバックアップ」であれば災害が発生した時点から直近のバックアップ以降のデータはすべて失われることになります。

これに対してRTOとは災害発生後、オンラインに戻すまで「ダウンを許容できる最大時間」のことを指します。災害復旧のためにはRTOは短ければ短いほど良いのですが、例えばRTOを1時間とした場合、災害発生後1時間以内に復旧を完了させる必要があるということです。

なぜDRが必要なのか?

業務効率改善のためにITツールを利用すればするほど企業にとって重要な情報はデータとしてシステム内に保存されることになります。それら膨大なデータが災害によって失われたり、ダウンすることにより長時間アクセス不能になることの影響は計り知れません。

Infrascale社の災害復旧統計情報(2015年)によると、1時間のダウンタイムがもたらすコストは小規模企業で8,000ドル(約875,000円)、中規模企業で74,000ドル(約800万円)、大企業では700,000ドル(約7,660万円)に達する可能性があるとのことです。DR策定が不十分な企業は、ビジネスの中断を余儀なくされるため、顧客や取引先の信用を失い、情報漏洩のリスクにもさらされることになるでしょう。

事例【ヨーロッパ】大規模火災に見舞われるも、DR導入でデータを無事復元

平常時にDR策定が重要であることを示す事例をご紹介しましょう。2021年3月10日、ヨーロッパ大手のクラウドサービス「OVHcloud」の大規模なデータセンターで火災が発生しました。同社の顧客は世界中の企業150万社以上ということですから、管理していたデータがどれほど膨大だったのかは想像に難くありません。

こうした緊急時に巻き込まれたものの、火災直後に同社は復旧計画を発表、ライン川沿いにあるフランスのストラスブールのデータセンター4棟のうち、一棟は全焼しましたが10日後にはサーバーの再稼働が開始しました。この火災によりいくらかのデータは失われてしまったようですが、平常時からDR策定していたゆえに被害を最小限にとどめることができたことを示す例といえるでしょう。

DR対策に使えるシステムの選び方

では、企業はどのようにDR対策を講じることができるのでしょうか?DRの有効性とコストの面から大きく分けて2つのシステムが考えられます。

1.テープメディア(コスト:高、RTO:非常に長い)

文字通り「テープ」媒体にバックアップをとる方法です。物理的な媒体に保存するためデータの移動がしやすい点はメリットですが、メディアを保管するための環境条件の確保、運用コストがかかるなどの点は考慮が必要です。

たとえば・・・

・室温や湿度を厳格に管理する必要がある(オフィス以外に環境条件の良い保管場所が必要)

・データの読み出しに時間がかかる

・実は仕組みが複雑なため、他のバックアップ方法以上に専門的知識や特別な設備が必要になり、結果的に保守コストが高くついてしまう

「テープに保存していたデータを復元しようとしたら、保管条件が悪くてデータが欠損していた」「何度も使い回しをしているとテープが絡まってしまう」

「読み出しが遅い…」など、テープメディアの扱いで四苦八苦したユーザーの声も多いようです。

このようなことから、昨今ではテープに代わる新しい手段として外部ディスクやクラウドへのバックアップが主流となりつつあります。

2. ネットワークを通じてのリモートバックアップ(コスト:高、RTO:短い)

2つ目はネットワークを経由して、別拠点にバックアップを取る方法です。本データと別の場所にバックアップデータを置くために、DRとしては効果的です。また、復旧作業にはリストアが必要ですが、テープメディアに比べてRTOは短時間に抑えることが可能です。

ただ、自社用にバックアップロケーションを別途用意するため、コストは高くなるのが一般的です。

データレプリケーションの重要性

「レプリケーション」という名前が示す通り、本データから予備系システムを作成し、障害発生持に即時切り替えを可能とします。システムの「二重化」ともいえるでしょう。この予備システムは常時稼働し続けることで、RPOの観点からするとDRとしては大変有効であるといえます。ただし、このレプリケーションも自社で構築を行うと大変なコストがかかります。

ただ、本システムを構築するのと同じだけのコストがかかる点、本データがウイルスに感染した場合、そのまま予備系に複製されてしまうなどのデメリットもあります。

「使えるCloudBackup+」の機能とメリット(コスト:低、RTO:短い)

使えるねっと提供の「使えるクラウドバックアップ+」はお客様の設定どおりに自動的にシステム全体をバックアップいたします。クラウド型バックアップなので、アプライアンス機器は不要、初期費用や運用コストを低く抑えられますし、オフィスと別のデータセンターに保管するためDRとしても最適です。

DRとして重要なデータレプリケーションを構築するためには導入コストが大幅に上がるのが一般的ですが、「使えるクラウドバックアップ+」ではコストを最小限に抑えつつシステムのレプリケーションによる二重化を実現、RTOも圧倒的短時間に抑えることが可能です。

「使えるCloudBackup+」なら低コストで労力を削減

必要な容量に応じて1日30円/1GB0.98円という低コストでデータを保護します。また、クラウドバックアップのため、専門的なITやセキュリティの知識、複雑な設定や構築作業も不要です。さらにシステムイメージ全体を一気にバックアップするため、通常のファイルバックアップに比べて、かなりの時間短縮も可能です。

30日間の無料トライアルで「使えるCloudBackup+」をお試しいただくこともできます。DR対策でお悩みの方は是非ご検討ください。

使えるクラウドバックアップ+(プラス)の詳細はこちら>>

.jpg)

無料通話:0120-961-166

(営業時間:10:00-17:00)

いまやインターネットやソーシャルメディア、スマートフォンは、わたしたちの暮らしに欠かせないものとなりました。友人と連絡を取り合ったり、ニュースをチェックしたり、ショッピングをしたり……。毎日の生活はとても便利になりましたが、一方でこんな時代だからこその問題も。そのひとつが、「オンラインプライバシー」です。

あなたのオンラインプライバシー、本当に安全?

社会的にますます広くインターネットが活用されるようになってきたいま、オンラインでのプライバシーは実生活でのプライバシーと同じくらい重要な意味合いを持ちはじめています。

たとえば、もしオンラインショッピングサイトで使っているアカウントのパスワードが第三者に知られてしまった場合、クレジットカード番号や住所などといった個人情報がリスクにさらされることに。また、パスワード流出などといった事故がなくても、ソーシャルメディアに投稿した写真や情報などから個人を特定されたり、オンラインストーカーの被害に遭ったりといった事態になる可能性もゼロではありません。

世界的に高まる「個人データのプライバシー保護」への関心

さらに最近では、「ウェブサイトやオンライン広告業者が収集しているパーソナルデータ」に関する懸念も世界的に高まりつつあります。ほとんどのウェブサイトやソーシャルメディアは、ページ訪問者のユーザー属性や閲覧履歴といったデータをターゲティング広告配信などのために収集しており、こうしたデータ収集から身を守るには意識的なアクションが必要です。

.jpg)

データプライバシーを守るためにできること7選

それでは、オンラインでのデータプライバシーを自分で守るには、どうしたらよいのでしょうか? ここでは、そのためのヒントを7つ紹介します。

1. 強力なパスワードを設定する

最低限「アルファベットと数字」を組み合わせた、複雑なパスワードを設定します。「大文字+小文字+数字+記号」を組み合わせるとさらに効果的です。

2. パスワードの使い回しはしない

複数のサイトで同じパスワードを使い回ししないことも大事です。「パスワードの基本形を決めておいて、サイトごとに1文字だけ違うようにする」といった対策でも、まったく同じパスワードを使うよりはだいぶ安全になります。「そんなにたくさんのパスワードを覚えられない!」という場合は、パスワードマネージャーを利用するのがおすすめです。

3. 「同意する」を押す前に一度立ち止まる

ウェブサイトをはじめて訪れたときやアプリをインストールしたときによく表示される「プライバシーポリシー」や「データ収集ポリシー」のメッセージ。何も考えずにすぐ「同意する」を押していませんか? 一度、リンクをクリックしてそのサイトやアプリのポリシーを覗いてみましょう。普段からオンラインプライバシーへの意識を高めておくことが、自分の個人情報を守ることにつながります。

4. プライバシー設定を見直す

近年、多くのソーシャルメディアや検索サービスが詳細な「プライバシー設定」の管理画面を提供するようになりました。一度サービスの設定画面で「プライバシー」の項目をチェックし、ひとつひとつの設定項目を見直してみましょう。

.jpg)

5. SNSの使い方をチェック

ソーシャルメディアで普段、気軽に自分の情報や近所の写真、子どもの写真などを投稿してはいませんか? デフォルトで公開設定になっているオープンなSNSでは特に、だれが自分の投稿を見ているかわかりません。FacebookやInstagramなどの主要SNSでは「投稿した写真から自動的に位置情報を削除する」などの対策が講じられてきてはいますが、フォロワーや友だち以外の人が見ている可能性も常に念頭に置き、慎重な投稿を心がけましょう。

6. 二要素認証は有効に

パスワード入力だけではなく、SMS認証やアプリ認証を組み合わせた「二要素認証」オプションを提供しているサービスが増えてきました。二要素認証を有効にしていれば、仮にパスワードが何らかの理由で流出したとしても、個人情報を盗まれたり不正ログインされたりされる危険性が大幅に下がります。

使えるねっとのクラウドサービスでも二要素認証を導入し、お客様の個人情報保護に努めています。

7. 日頃からバックアップを習慣化する

オンラインプライバシーやデジタルデータを守るには、「自分のデータは自分で守る!」という意識を持ち、普段からデータ保護のための行動を習慣づけておくことが重要です。特に仕事で使うファイルやフォルダ、情報などは、きちんとバックアップを取って不測の事態に備えるようにしましょう。

バックアップソリューションも「安心」と「セキュリティ」で選ぶ時代

データ保護のために欠かせないバックアップソリューションは、安心とセキュリティで選ぶことがなにより大切。シンプルな使い勝手と最高水準の最新セキュリティを兼ね備えた「使えるクラウドバックアップ」は、ビジネスでのバックアップにぴったりの注目サービスです。バックアップ機能にセキュリティ管理ツールを統合したオールインワンのソリューション「使えるクラウドバックアップ+(プラス)」も好評となっています。ぜひこの機会にチェックしてみてくださいね。

使えるクラウドバックアップの詳細を見てみる>>

使えるクラウドバックアップ+(プラス)の詳細を見てみる>>

.jpg)

お電話でのお問い合わせはこちら:03-4590-8198

(営業時間:10:00-17:00)

デジタルトランスフォーメーションやテレワークの浸透によって、サイバーセキュリティの重要性はますます高まっています。とくに注意すべきリスクとして警戒されているのが、「ランサムウェア」です。

ランサムウェアの被害額はたった2年で15倍に

ランサムウェアとは、感染したPCから社内のネットワークに広がり、すべてのデータを閲覧不可能にしてしまう強力なマルウェアです。「指定する“身代金(ランサム)”を期限までに支払わないと、データを完全に破壊して修復不能にする」と脅迫するのが攻撃者の常套手段です。

Cybersecurity Venturesによる2017年の記事(英文)によれば、グローバルでのランサムウェア被害額は2015年には約330億円規模でしたが、2017年にはその15倍となる約5,150億円規模にまで拡大。このままの勢いだと、2021年には2兆円規模に達すると予測されています。その拡大ペースは数あるサイバー犯罪のなかでもトップクラスで、各種メディアや業界人、セキュリティ会社、サイバー攻撃の専門家たちも「(上記の)拡大予測はおおむね間違いないだろう」と口を揃えるほどです。

11秒ごとに被害が続出!ランサムウェアがサイバー攻撃の主流に

ランサムウェアは、今や日本を含む全世界においてサイバー攻撃の主流となりつつあります。感染させるのが比較的容易で、得られるリターンも大きいからです。

2016年の時点ですでに約40秒に1社がランサムウェアの被害に遭っているという深刻な状況でしたが、その後も企業のランサムウェア被害は増加の一途を辿るばかり。2021年には、「約11秒に1社」がランサムウェアの被害を受けるというレベルまでペースが加速すると見積もられています。

一度感染してしまえばデータ救出は困難

ランサムウェアの厄介な点は、一度感染してしまうとデータの完全な救出・復旧が困難だという点です。「身代金さえ払えばデータを返してくれる」という保証はありません。

実際、現在では「身代金を支払ったが、データはすでに破壊されており復旧できなかった」というケースがほとんどだとすら言われています。しかも、攻撃者が要求する身代金は年々高額化に拍車がかかっているのが現状です。

知識×クラウド:ランサムウェア対策に必要な2つのアプローチ

では、ランサムウェアの被害に遭うとどのような損失が考えられるのでしょうか?

例としては、

・重要な業務データ・顧客資料が失われてしまう

・対外的な信頼の失墜につながる

・通常業務を停止せざるを得なくなる(数日~数週間)

などが挙げられます。中小企業やスモールビジネスにとってこそ、事前のランサムウェア対策が重要だと言えるでしょう。

ランサムウェア対策においては、「人的な側面」と「ソフトウェア面」、2つの方向からのアプローチを取るのが適切です。

「人的な側面」とは、つまり従業員の教育やトレーニングを指します。ランサムウェアの感染源は、たいていの場合メールです。悪質なメールを見極める基本的な心構えやコツ、ランサムウェアのリスクなどについて日頃から周知することは、基本的でありながらも極めて効果的だと言えます。

「ソフトウェア面」では、ランサムウェアに対応したセキュリティソフトを導入することに加え、万一の事態を考えて、データを安全にバックアップしてくれるソリューションを取り入れるのが肝要です。とくにクラウドを利用したクラウドバックアップなら、会社のネットワークとは切り離されたクラウドサーバに全データが保管されるため、万が一ランサムウェアに感染した場合でも安心です。

「使えるクラウドバックアップ+(プラス)」でランサムウェアに万全の備えを

使えるねっとが提供している「使えるクラウドバックアップ+」は、ランサムウェア対策に最適な人気サービス。「これひとつさえ導入しておけば、ランサムウェア対策は安心!」と言える、オールインワンのシンプルかつ強力なソリューションです。

使えるクラウドバックアップ+の特徴は以下の通りです。

・「セキュリティ対策」と「バックアップ」をひとつのサービスで一元管理

・AIを取り入れた最新のランサムウェア対策

・総合的なサイバーセキュリティ対策をわかりやすい管理画面で

・クラウドバックアップですべてのファイルとデータをセキュアに保護

さて、いかがでしたか?

ランサムウェアは、感染してから慌てるのでは手遅れです。2021年はまだまだテレワーク中心の生活になると考えられるため、インターネットを介した新たな攻撃が生まれる可能性も往々にしてあります。

ご相談だけでもまったく構いませんので、お電話でもメールでも、ぜひ一度お気軽にお問い合わせください。無料トライアルも好評実施中です!

「使えるクラウドバックアップ+」のサービス詳細はこちら>>

お問い合わせもお気軽に>>

無料通話:0120-961-166 (営業時間:10:00 – 17:00)

参考:Cybersecurity Ventures(英文、2020年)

https://cybersecurityventures.com/global-ransomware-damage-costs-predicted-to-reach-20-billion-usd-by-2021/

新型コロナウイルスの影響で、ビジネスでもオンラインやデジタルの重要性が増しています。こうした動きは働き方などの面でメリットが多い一方、その隙を狙ったサイバー攻撃(ランサムウェア・マルウェアなど)が急増しているのも事実です。

存在感を増す「ランサムウェア」で被害事例相次ぐ

現在特にリスクが高まっているのが、「ランサムウェア」と呼ばれるサイバー攻撃。ランサムウェアは、感染したPCのファイルを暗号化し、読み取れなくしてしまうウイルスです。

ランサムウェアの攻撃者は、被害者に「身代金」を要求してきます。身代金を支払えば、ファイルの暗号化を解除して、元通りにするというわけです。

ランサムウェアには様々な種類があり、2017年頃に流行したWannaCry(ワナクライ)は記憶に新しいところ。今年はMAZE(メイズ)というランサムウェアが世界的に流行していて、日本でも徐々に被害が目立ってきています。

ランサムウェア対策の難しさ

ランサムウェア対策の難しさは、「手口が巧妙化していて、感染を予防するのが難しい」「一旦感染してしまうと、データを取り戻せる確率は低い」という2点に集約されます。

ランサムウェアは、いま一番攻撃者に“選ばれている”人気の手法とも言え、日々手口や技術が進化しています。主な感染経路はスパムメール内のリンクや添付ファイルですが、攻撃者が送るメールは取引先を騙るなどとても自然で、事前に気づくのが難しいケースも少なくありません。

また一度ランサムウェアに感染してしまえば、暗号化されたファイルを復旧させることは非常に困難です。仮に攻撃者が要求する「身代金」を支払ったとしても、データが元通りになる保証はありません。むしろ「身代金を全額払ったのに暗号化が解除されず、結局失ったデータは諦めて泣き寝入りするしかなかった」という事例のほうが圧倒的に多いと言われています。

「使えるクラウドバックアップ+」のランサムウェア対策が画期的な理由

最近使えるねっとからリリースされた「使えるクラウドバックアップ+(プラス)」は、年々高まるランサムウェア・マルウェアのリスクに対応するため特別に開発された、画期的なサービスです。

▼クラウドにバックアップするから、万一感染しても安心

使えるクラウドバックアップ+は、「バックアップ機能」と「セキュリティ対策」を統合した総合的なソリューション。PCの全データを、安全なクラウドサーバへ定期的にバックアップします。そのため、万一会社のローカルPCがランサムウェアに感染してしまっても、クラウドから感染前のファイルを復旧させるだけで済むんです。

▼AIベースの次世代型ランサムウェア検出機能を搭載

使えるクラウドバックアップ+には、最新の次世代型ランサムウェア・マルウェア検出機能を搭載しています。AI技術によって未知の脅威も検出・ブロックできるため、圧倒的な高確率・高精度でランサムウェア感染を防ぐことが可能です。

▼今の時代に必要なセキュリティ対策がオールインワンに

使えるクラウドバックアップ+には、ウイルス自動スキャン、脆弱性診断、パッチ管理、マルウェア隔離など、今の時代に必要とされる膨大なセキュリティ対策機能がまるごと搭載されています。もう、バックアップやセキュリティ対策のために複数のツールを細かく使い分ける必要はありません。

使えるクラウドバックアップ+に少しでも興味のある方は、ぜひお気軽にお問い合わせくださいね。

「使えるクラウドバックアップ+」の詳細はこちら

お問い合わせ

新型コロナウイルスのパンデミックによって、わたしたちの働き方はおおきく変わりました。リモートワーク導入が急激に進んだ結果、その隙を狙ったサイバーセキュリティ攻撃が顕著に増加しています。今日は、コロナ時代に会社のデータとビジネスを守るために必要なサイバーセキュリティについて考えてみました。

31%の企業が「1日1回以上」の頻度でサイバー攻撃を経験

パンデミック発生後にサイバーセキュリティの脅威が高まっていることは、数々の統計で明らかになっています。アクロニス社が世界の3,400社を対象に今夏実施した調査(※1)によれば、計31%の企業が「過去3ヶ月に最低1日1回以上サイバー攻撃を受けている」と回答。9%の企業は、1時間に1回以上の攻撃を受けているといいます。攻撃の種類として多く報告されているのは、フィッシング詐欺、DDoS攻撃、ビデオ会議を狙った攻撃などです。

リモートワークへの対応でITコストは増加の一途

リモートワークへの対応は、企業のITコストにも影響を与えています。アクロニス社の同調査では、92%の企業が「リモートワーク移行のためにあたらしいテクノロジーやソフトウェアを導入した」と回答。72%の企業は、パンデミックでITコストが増大したと答えています。

高まるフィッシング詐欺の脅威に無防備な企業の実態

リモートワーク時代においては、サイバーセキュリティ対策がかつてなく重要な意味合いを持ちます。しかし企業のあいだで、最新のサイバー攻撃の動向に即した有効な対策が進んでいるとは言えません。たとえば、いま一番被害が増えている攻撃のひとつに「フィッシング詐欺」がありますが、フィッシング対策に効果的なURLフィルタリングを重視している企業はすくないのが現状。アクロニス社の調査では、サイバーセキュリティソリューションを選ぶときに重視する機能としてURLフィルタリングを選択したのはたった2%に過ぎませんでした。

コロナ時代に必要なセキュリティ対策をワンストップで

リモートワークが当たり前になり、サイバー攻撃のリスクが高止まりしているコロナ&ポストコロナ時代には、最新の動向を踏まえた、プロアクティブで柔軟なセキュリティ対策が求められます。しかしそれを実現するにはさまざまなソフトウェアを導入して複雑なオペレーションで並行管理する必要があり、これまでとくに中小企業にとっては現実的ではありませんでした。

そこで使えるねっとが先日あらたにローンチしたのが、「使えるクラウドバックアップ+(プラス)」です。使えるクラウドバックアップ+は、クラウドバックアップ機能とあわせて、いまの時代に必要なサイバーセキュリティ対策を単一のソフトウェアにまとめた、統合型のワンストップソリューション。以下の5つの分野をカバーする機能を網羅し、「使えるクラウドバックアップ+さえ導入しておけば安心!」という状態を実現します。

・特定:脆弱性診断、データプロテクションマップなど

・防御:マルウェア/ランサムウェアからの防御、保護ポリシーの集中管理など

・検知:ハードドライブのヘルスコントロール、ダッシュボードレポートなど

・対応:マルウェアの隔離、バックアップに組み込まれたパッチ管理など

・復旧:バックアップとディザスタリカバリ、リモートデスクトップなど

サイバーセキュリティ対策の簡易化とコスト削減にぴったりな「使えるクラウドバックアップ+」の便利さを、ぜひ一度体感してみてください。

使えるクラウドバックアップ+の詳細はこちら>>

お問い合わせ>>

※1:Acronis Cyber Readiness Report 2020 (PDF)

使えるねっとはこの度、「セキュリティ対策」と「バックアップ」を一元管理できる「使えるクラウドバックアップ+(プラス)」をリリースしました。

「使えるクラウドバックアップ+(プラス)」とは?

使えるクラウドバックアップ+は、人気のクラウドバックアップソリューション「使えるクラウドバックアップ」の機能に、セキュリティ管理ツールを統合した新サービスです。企業にとって欠かせないセキュリティ対策とバックアップを、ひとつの管理画面で簡単に一元管理できるようになります。

使えるクラウドバックアップ+のおもな特徴は、以下の通りです。

・わかりやすい管理画面で直感的な操作ができる

・事前にハードディスクの状態を可視化して、問題が発生する前に予測

・高度なマルウェア対策

・脆弱性やパッチ管理は、問題が発生する前に発見、修正

・すべてのデバイスを一元管理

・エンドユーザデバイスを遠隔操作で管理、時間もコストも節約

「使えるクラウドバックアップ+」サービス概要ページはこちら>>

「使えるクラウドバックアップ+」のここがすごい

使えるクラウドバックアップ+を利用すれば、最新の「セキュリティ管理」と安全な「クラウドバックアップ」を、同時に低コストで導入することが可能に。そのほか、使えるクラウドバックアップ+には下記のような注目ポイントがあります。

・バックアップと復元:あらゆるデバイスのアプリケーション、システム、データに発生するすべてのインシデントに対応する、迅速かつ信頼性の高い復元

・高度なマルウェア対策:次世代のフルスタックアンチマルウェア保護とAIベースのランサムウェア、およびクリプトマイニング検出

・遠隔デバイス管理:ITリソースを節約する包括的でシンプルなエンドポイントの管理ツールキット

「使えるクラウドバックアップ+」のおすすめ機能

使えるクラウドバックアップ+には、企業のセキュリティ対策とバックアップを便利にする様々な機能が搭載されています。そのなかから、いくつかのおすすめ機能を紹介します。

・問題が発生する前に脆弱性を検出する「脆弱性診断」

・パッチを適用する仕組みを自動化しクラウドで一元管理できる「パッチ管理」

・事前にHDD/SDDの不良を予測しデータ消失のリスクを低減する「ハードディスクの健康診断」

・デバイスのセキュリティ状態に点数を付けて可視化し判断する「保護対象デバイス診断」

・ウェブサイトへのアクセスをリストベースで許可または拒否する「URLフィルタリング」

・管理者が別部署や在宅勤務者のパソコン/サーバに遠隔で接続できる「リモートデスクトップ接続」

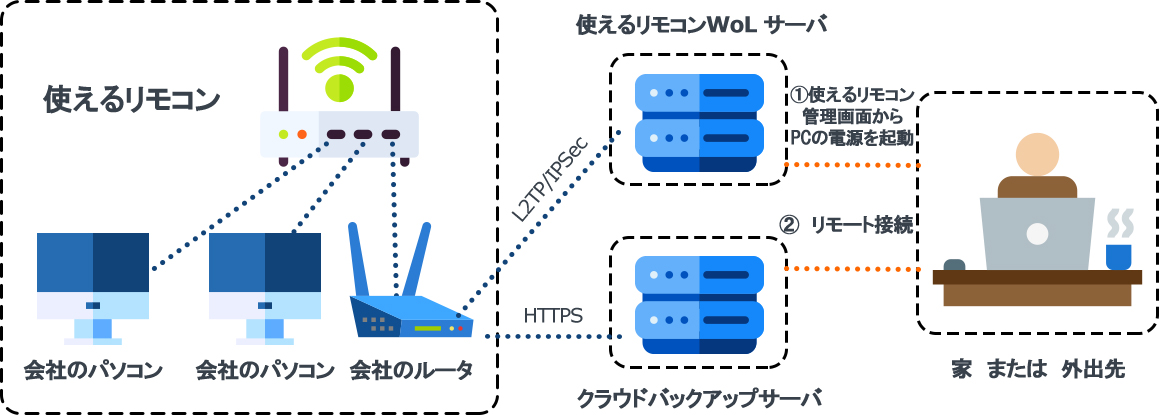

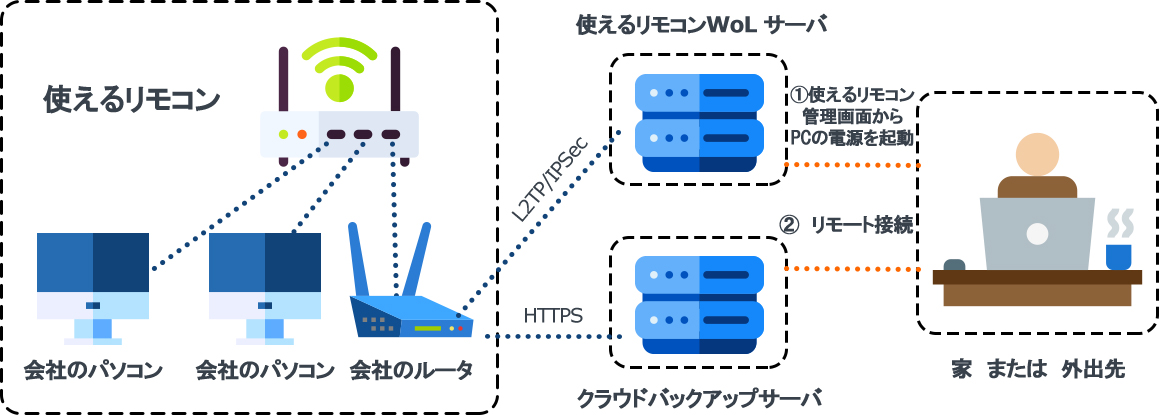

テレワークに最適なオプション「使えるリモコン」も登場

使えるクラウドバックアップ+には、遠隔操作で会社のパソコン/サーバの電源をONにできるオプション機能「使えるリモコン」も用意されています。

使えるリモコンを活用することで、たとえば「使えるリモコンで会社のパソコンの電源を入れたら、あとは使えるクラウドバックアップ+の管理画面から会社のパソコンにリモート接続」といった使い方が可能に。テレワークに最適です。

「使えるクラウドバックアップ+」の料金

使えるクラウドバックアップ+の価格は以下の通りです。

————————-

使えるクラウドバックアップ+ 月額料金

パソコン1台 + モバイル3台込み

・容量:1GB 1円~

・1台:500円~

また、使えるクラウドバックアップ+のオプションとして導入可能な「使えるリモコン」の価格は以下の通りです。

————————-

使えるリモコン 月額料金

・1台:¥2,980

・初期費用:¥20,000

※価格はすべて税抜となります。

その他プラン料金やオプションの詳細はサービス概要ページにてご確認いただけます。

「使えるクラウドバックアップ+」サービス概要ページはこちら>>

2020年は新型コロナウイルスの影響で、多くの企業がリモートワーク導入に舵を切る異例の年となりました。そんなリモートワークの時代において、多くの企業で課題として浮上しているのが「ペーパーレス化」の推進です。

書類の管理を紙で行っているのは企業の8割以上

最近アドビが企業の総務担当者500名を対象に行った調査(※1)から、ペーパーレス化の現状を探ってみましょう。

同調査によると、社内の書類管理に紙を使用している企業は、全体の83.8%にも上りました。その内訳を見てみると、「すべて紙で管理している」企業が10.6%、「ほぼすべて紙で管理している」企業が25.2%、「紙とデジタルを半々で管理している」企業が48.0%という数字に。何らかの形でデジタルを導入している企業は多いものの、なかなか完全移行には至っていないという現実が読み取れます。

また同調査では、稟議プロセスのデジタル化があまり進んでいない実態も見えてきました。「あなたの会社では、契約書類やデータなどを複数の人で確認する必要がある際、紙に印刷して一人ずつ確認していくようなシーンがありますか?」という設問に対して、「頻繁にある」または「ときどきある」と回答した企業はあわせて67.4%。稟議を紙の書類で行っている企業はまだまだ多いようです。

リモートワーク時代は「ペーパーレス」が常識に!?

しかしこのような現状も、これから徐々に変わらざるをえなくなりそうです。新型コロナウイルスでリモートワークの場面が増えたいま、紙の書類でやりとりを行うのはますます非効率的になりつつあります。

実際、企業のあいだでは様々な取り組みが活発に進められるようになってきました。電子捺印などの広がりも、その一例だといえるでしょう。これからの時代は、ペーパーレス化がビジネス成功の重要なカギを握りそうです。

ペーパーレス化にはクラウドがぴったり

ペーパーレス化やリモートワークは、最近注目のクラウドとの相性が抜群。たとえば使えるねっとのクラウドサービス「使えるファイル箱」なら、こんなことが可能になります。

・書類(ファイル)に自宅や外出先から簡単アクセス

・いちいちメール添付しなくても社内で書類を楽々共有

・ファイル箱に保管した書類は安全なクラウドサーバにあるから、バックアップにもなる

・パソコンだけではなく、スマートフォンからでも書類を閲覧できる

・取引先と瞬時に書類を共有(パスワード保護できるからセキュリティも安心)

ペーパーレス推進の第一歩に、ぜひ簡単・低コストな「使えるファイル箱」を活用してみてください!

「使えるファイル箱」サービス概要ページはこちら

お問い合わせフォーム

※1:アドビ、「社内データの備えと管理」に関する調査結果を発表 社内データのバックアップ、2割が未実施

進化を続ける「使えるクラウドバックアップ」から、テレワークにぴったりな「使えるリモコン」が新登場。今日は、使えるリモコンの概要や便利なポイントをご紹介します。

「使えるリモコン」とは

「使えるリモコン」は、自宅などのテレワーク先から、会社のパソコンの電源をリモートで入れて起動できる機能です。新ソリューション「使えるクラウドバックアップ+(プラス)」のオプション機能として利用できます。

なぜ「使えるリモコン」が必要なの?

いま新型コロナウイルス蔓延の長期化で、ふたたびテレワークの需要が高まってきています。しかしいざテレワークを取り入れるとなっても、準備ができていない企業がほとんど。なかには、会社のデスクトップPCを自宅に運んだ例もあるといいます。

テレワーク導入で一番の妨げとなるのは、やはりセキュリティ面の問題です。個人のパソコンで普通に仕事をするとなると、個人PCに仕事の情報を保管することになり、セキュリティリスクが高まってしまいます。

その対処法としていま広がっているのが、リモートアクセス機能を使い、自宅のPC から会社のPCを画面転送で操作するというやり方です。これなら会社のデータを私用PCに保管することなく業務遂行できるようになります。

ところが通常のリモートアクセス機能だと、オフィスのPCの電源が常に入っていることが前提となり、使い勝手がいまいち。そこで活躍するのが、「使えるリモコン」なんです。

使えるリモコンを利用すれば、自宅PCからの遠隔操作で、いつでもすぐに会社のPCの電源を入れることが可能に。安全にテレワークを実施できる環境が簡単に整います。

うちの会社のPCでも「使えるリモコン」は利用できる?

比較的新しいパソコンであれば、ほとんどの場合問題なく「使えるリモコン」をお使いいただけます。使えるリモコンの具体的な利用条件は以下の通りです。

・起動するPCがWoL(Wake On Lan)に対応していること

→ここ最近発売されているデスクトップPCはほとんど対応しています

→ノートパソコンも、有線LANポートがついていれば対応していることも

→有線LANでPCが接続されている必要があります。無線LAN経由は不可です

・リモートデスクトップが有効にできるPCであること

→Windows 7 Professional

→Windows 8 Pro・Enterprise , 8.1 Pro・Enterprise

→Windows 10 Pro・Enterprise

→Windows Server

「使えるリモコン」の価格

「使えるリモコン」オプションの利用価格は、「1台2,980円/月」のみのシンプルな料金体系。

「使えるクラウドバックアップ」が選ばれる理由

「使えるリモコン」オプションが利用できる「使えるクラウドバックアップ+(プラス)」は、使えるクラウドバックアップの全機能に、セキュリティシステム管理などのフィーチャーを追加した新サービスです。

使えるクラウドバックアップは、アプライアンス機器不要、初期費用不要の完全クラウド型バックアップサービス。「簡単・安全・低コスト」なバックアップソリューションとして、全国で幅広い業種の企業様にご利用いただいています。

・簡単

→たった5分の設定で、OSを含めたすべてのデータを守ります。難しい操作は必要ありません

・安全

→お客様の環境上にてAES-256で暗号化されたうえ、AES-256でデータが転送されます。二重の暗号化で抜群のセキュリティです

・低コスト

→料金は「1日 30円/1GB 0.98円」から。本格的なバックアップ対策を手軽に始められます

使えるクラウドバックアップや使えるリモコンについてもっと詳しく知りたい、実際に試してみたいという方は、ぜひお気軽にお問い合わせください!

使えるクラウドバックアップのサービス詳細

使えるクラウドバックアップ+(プラス)について詳しくはこちら

お問い合わせはこちら

.png)

.png)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)