「バックアップ」ー業界に関わりなく誰もが一度はこの言葉を耳にしたことがあるはずです。それに最近は「クラウドバックアップ」という言葉もよく聞くようになりました。

では思い返してみてください。今目の前にあるパソコンのデータを「最後に」バックアップしたのはいつでしたか?

目次

ハプニングは突然やってくる

バックアップとは?

クラウドバックアップとは?

クラウドバックアップの種類

クラウドバックアップツールの種類

まとめ

困ったときに「使えるクラウドバックアップ」

FAQ

いつもの朝。オフィスに到着してパソコンのスイッチをON……。

でもここで突然、パソコンが起動しなかったら? またはWordで報告書を書いている最中に、エラーが発生して再起動が必要になったら?

日常生活でも仕事の現場でも、PCエラーに悩まされた経験のある方は多いのではないでしょうか。メーラーを立ち上げてメールを書いている最中に間違えて消してしまって書き直し!ということもあり得ます。

直前の例はバックアップに直結しませんが、予期せぬ「PCの突然クラッシュ」は珍しいことではありません。また故障以外にも、「データ転送時に失敗してファイルが消えてしまった」、「バッテリーが残り少ない状態で作業をしていていきなり電源が落ちてしまった」など、様々な事態が考えられます。このようなハプニングが発生した場合、PC内のデータがすべて消失してしまうこともあり得ます。

クラウドストレージのおすすめ比較を知りたい方はこちら

バックアップとは、万一の場合に備えてコンピュータ上のデータを複製することです。特に重要なファイルや、完成に時間がかかる大容量のファイルなどの場合は、USBメモリやクラウドなど異なる複数の場所に保存しておくといいですね。

またMicrosoft Officeアプリにはオートセーブ機能もありますので、場合に応じて活用してみるのもひとつの手です。

あまり普段から意識していなかったという方は、重要なデータを守るためにまず以下のことからはじめてみてはいかがでしょうか?

1. クラウドやUSBメモリなど、バックアップの手段を持つ

2. 手動で行う場合、バックアップスケジュールを決める

3. オートセーブを活用する(ファイル自体が消えた場合に備えて、1と2の手順は必須です)

バックアップの必要性

(1).jpg)

企業にとってもバックアップの必要性は強調してもし過ぎることはありません。ところが、サイバーソリューションズが2022年6月に行った調査によると、「週1回以上、クラウドメールのバックアップを実施している企業は全体の1/5」に過ぎず、クラウドメールの管理責任の所在を67.4%の企業が未確認でした。必要性は分かっていても、現場の対策はまだまだ遅れているのが現状のようです。

ここではバックアップが必要な3つの理由をあらためて確認しておきましょう。

1. 企業の信頼性を担保するため

企業が保管する情報の中でも顧客情報はとりわけ機密性が高く、徹底して管理しなければなりません。顧客はいわば企業を信頼して個人情報を預けているにもかかわらず、何らかの理由で企業がデータを消失してしまったら、その企業に対する信頼は失墜します。そして、一旦失われた信頼を回復するには長い時間がかかります。

2. データの価値が高まっているため

ビジネスでやり取りされるデータはかつてなく増大しており、その重要度は増しています。多くの企業が「DX(デジタルトランスフォーメーション)」を進めており、データ活用により組織のシステムやプロセス、カルチャーは変容を遂げています。人事や労務、財務、マーケティング、社内コミュニケーションなどあらゆる業務の基盤となるデータが失われたときの企業のダメージは図り知れません。

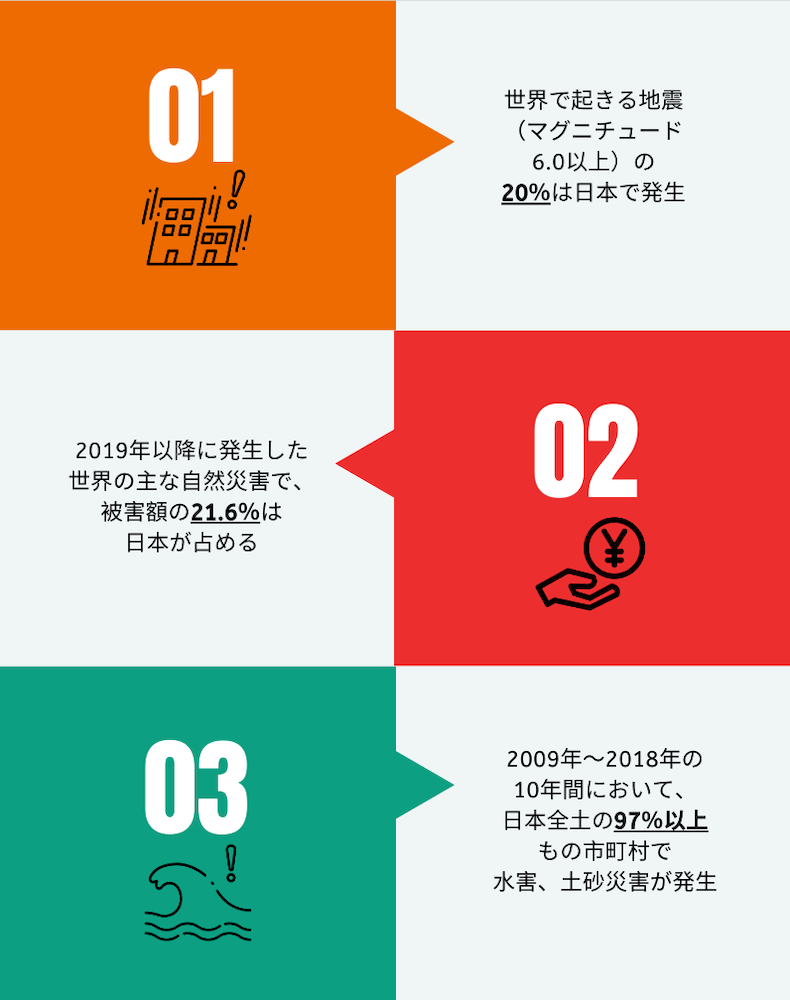

3. 災害のリスクからデータを守るため

言うまでもないことですが、日本は災害大国でどこにいてもいつ災害に見舞われるか分かりません。特に中小企業は経営基盤が脆弱なため、災害の際にデータが消失し、事業継続が不能になれば、そのまま廃業に追い込まれるリスクが高いといえます。今では、多くの企業がBCP(事業継続計画)を策定していますが、事業資産の損害を最小限にとどめ、事業を回復・継続させるための備えの中にバックアップは欠かせません。

「でもそうは言っても、バックアップっていろいろ面倒なんだよねぇ……」

そんな方も少なくないかもしれません。そこで登場するのが、「クラウドバックアップ」です。

クラウドバックアップとは、クラウド(インターネット上のサーバ、保管スペース)にファイルをバックアップするやり方のこと。「クラウド」なので、自分でUSBメモリやディスクを用意したり、社内にバックアップサーバを設置したりする必要はありません。クラウドバックアップのサービスに登録して初期設定を済ませれば、あとは何も用意しなくていいんです。

データをクラウドにバックアップするメリット

ここで、クラウドバックアップのメリットについて整理してみましょう。

バックアップが簡単

クラウドバックアップは、何よりバックアップするのが簡単。基本的には、「サービスに登録→ソフトウェアをインストール→初期設定(&定期バックアップ設定)」するだけでOKです。あとはソフトウェアが勝手にファイルやフォルダを安全なクラウドストレージにバックアップしてくれます。

価格が比較的安いから、コスト削減になる

月額費用はかかりますが、そのぶん「サーバ構築のためのまとまった初期投資」や「突発的なサーバトラブルへの対応費用」などが必要ないので、トータルで見ればだいぶ安く済むことがほとんど。「バックアップはしておきたい、でもコストはできるだけ抑えたい」という方にぴったりです。

データの復旧が高速

データのバックアップをBCPの一環として捉えた場合、重要なのは単にデータを復元できることではなく、高速で復元して通常業務が再開できるか、ということです。

この点、クラウドバックアップでシステム全体をバックアップしておけば、万が一のときデータを高速で復元することが可能です。

ログデータを残せる

ログデータとは、誰がいつ、どのデータをバックアップ・復元をしたのか、設定を変更したのかがすべて記録されること。このため、社内の人間がデータにアクセスしてデータを盗み出すことを防げます。セキュリティマネジメントの観点からもクラウドバックアップは効果的だといえるでしょう。

データをクラウドにバックアップするデメリット

クラウドバックアップだって良いことばかりではありません。デメリットも確認しておきましょう。

インターネット回線が必要

「クラウド」はインターネット経由でアクセスするサーバなので、インターネットにつながっていないとバックアップできません。それにただつながっているというだけではなく、ある程度安定した高速な回線が必要です。

環境によってはバックアップのスピードが遅くなる事例も

会社のインターネット環境によっては、社内のローカルサーバなどにバックアップする場合と比較して、バックアップスピードが遅くなる可能性があります。

セキュリティに不安がある

クラウドバックアップの場合、データを外部事業者に預けることになります。利用者にとっては情報の保守、運用、管理の負担が減りメリットも大きいですが、その分、情報セキュリティを事業者に任せてしまうことになり、不安も拭えません。

ストレージコストが高くなる

クラウドバックアップでは導入コストが低いのがメリットですが、契約期間中は毎月定額で利用料を支払います。そのため、長期的な視点で考えると、コストはむしろ高くなる可能性もあります。

クラウドバックアップのデメリットを具体的に知りたい方はこちら

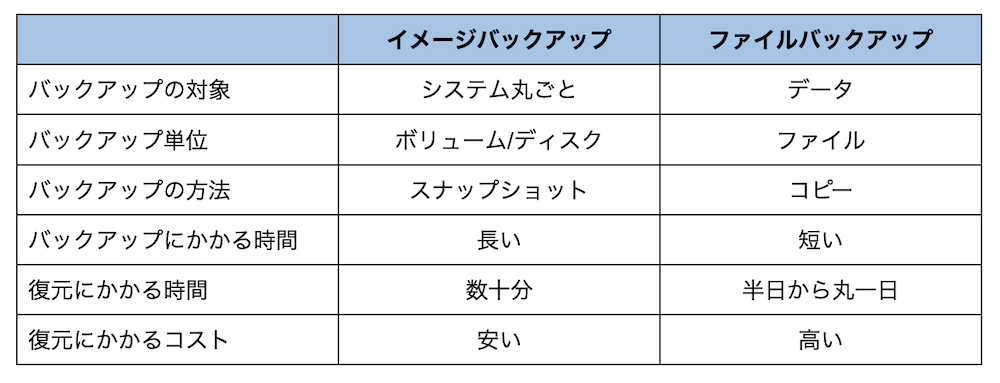

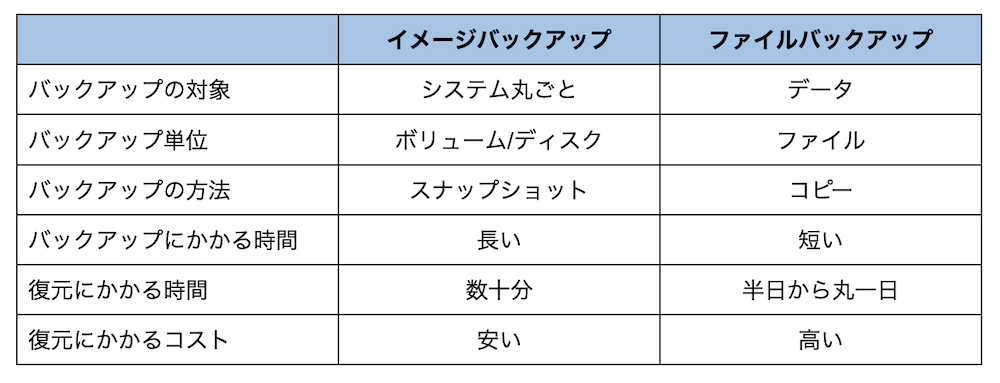

クラウドバックアップに限りませんが、バックアップには大きく分けて「イメージバックアップ」と「ファイルバックアップ」の2種類あります。

イメージバックアップ

イメージバックアップとは、簡単にいうとシステム全体をバックアップすることです。ここでいう「イメージ」とはファイルやフォルダの階層構造を保ったまま複製したデータを指します。

バックアップの対象にはアプリケーション、ユーザーアカウント、ユーザー設定なども含まれます。そのため、イメージバックアップであれば、復元の際にアプリケーションを再インストールしたり、様々な設定を一から行う必要はありません。

ただ、必要か不要か関係なく、とにかく丸ごとバックアップしてしまうため、バックアップに時間がかかってしまうというデメリットもあります。

ファイルバックアップ

ファイルバックアップとは、その名の通り、ファイル単位でバックアップを行うことです。ファイルバックアップのメリットは必要に応じて最小限のバックアップを行うため、復元に時間がかからない点です。

ただ、イメージバックアップと異なり、ファイルやアプリケーション、フォルダを動作させるためのシステムはバックアップしていないため、システム障害が起きた場合はOSの再インストールからアプリケーションの初期設定などを行わなければならないため、復元に時間がかかってしまいます。

オンプレミスの併用

クラウドバックアップには多くのメリットがありますが、万能ではありません。そもそもバックアップはいかにリスクを軽減するかという発想からスタートしており、バックアップ先はできるだけ多いのが理想です。

バックアップの大原則として「3-2-1ルール」があります。これは「データのコピーは3つ」、「2種類の異なるメディアでバックアップを保存」、「バックアップのうち1つは違う場所で保管」という原則です。このルールに基づくと、クラウドバックアップのみに依存するのではなく、クラウドの障害などに備えて、オンプレミスも併用してバックアップをとっておくと良いでしょう。

ここでは個人が活用できるクラウドバックアップツールの種類とバックアップの方法について説明します。

【方法1】iCloudでバックアップする

iPadやiPhoneのデータはiCloudによって簡単にバックアップできます。

Wi-Fiネットワークに端末を接続し、「設定」から「ユーザ名」を選択し、「iCloud→iCloudバックアップ」をタップすればバックアップがスタートします。

iCloudの場合、ストレージの容量が無料プランだと足りなくなる場合がありますので、その場合はデータの量に応じて有料アップグレードしておきましょう。

画像出典:Appleサポートページ

【方法2】Google Oneでバックアップする

Google Oneを利用すると、スマートフォンの「アプリデータ」「通話履歴」「連絡先」「設定」「SMSメッセージ」「写真」「動画」「MMSメッセージ」が保存されます。

Google Oneでは、以下の手順で自動的にバックアップするように設定できます。

1. Google Oneを開く。

2. 画面下部の「ストレージ」をタップ。

3. 「バックアップ」→「表示」をタップし、バックアップの状態を確認、設定を変更するには「データのバックアップを設定」をタップ。

【方法3】Microsoft365でバックアップする

Microsoft365は「Office365」の機能にプラスして、クラウド型のメールサービスである「Exchange Online」、社内ポータルサイトで情報共有ができる「SharePoint Online」、オンラインストレージサービスである「OneDrive for Business」、コラボレーションプラットフォーム「Microsoft Teams」が含まれたツールです。

Microsoft365では画面上の通知領域に表示される「クラウドアイコン」を選択し、「設定」→「ヘルプと設定」→「バックアップの管理」をクリックすれば、フォルダーごとにバックアップが可能です。

Office 365のバックアップデータ方法について知りたい方はこちら

画像出典:Microsoftサポートページ

クラウドバックアップが今後は主流になる!?

IDC Japanの調査によると、2021年の国内クラウド市場規模は4兆2018億円でしたが、2026年には約2.6倍の10兆9381億円になると予測されています。

その背景には多くの企業のビジネスモデルが転換期にあることも関係しています。今後はSIerによるシステム開発に代わって、SaaS(「サービスとしてのソフトウェア」)が主流になるでしょうし、ビッグデータやIoT、AIなどのテクノロジーの活用により、扱われるデータはますます増大していくものと考えられます。クラウドバックアップはそうした新しいビジネスモデルとも親和性があるのです。

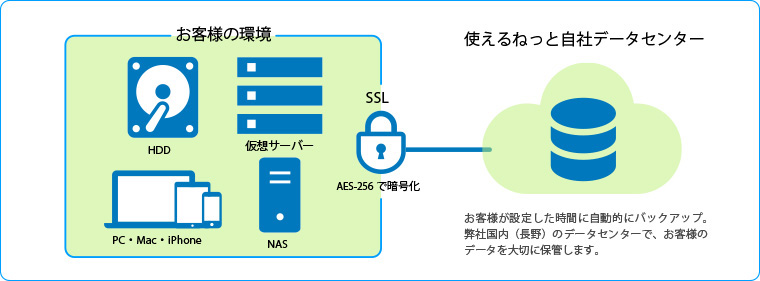

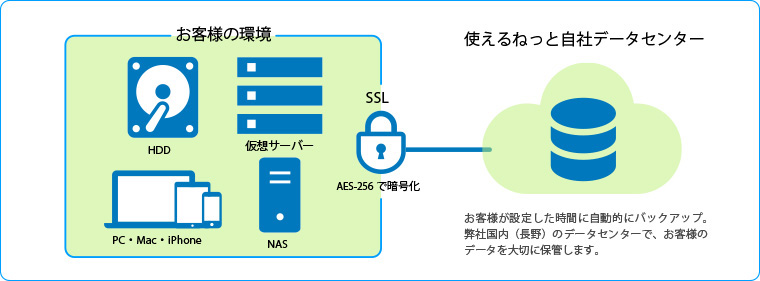

使えるねっとでも、「使えるクラウドバックアップ」というクラウド型のバックアップサービスを提供しています。設備投資は不要でPC内のすべてのアプリ、ファイル、アカウント、各種設定、そしてOSに至るまで丸ごとバックアップするイメージバックアップを採用しています。そのため、万が一データが消失してもスピーディにデータを復元し、業務の再開が可能です。

また、気になるセキュリティに関しても、使えるクラウドバックアップは米軍も採用する最高レベルのセキュリティを採用。すべてのファイル転送を、暗号鍵が最も長く安全性が高いとされるAES-256で保護します。

さらにランサムウェア攻撃からデータを守るAIベースのテクノロジー「アクティブプロテクション」を搭載し、サイバー攻撃対策も万全です。

バックアップやクラウドサービスについてお考えの方、既存のサービスからの乗り換えをご検討の方は、お気軽にお問い合わせください。30日間の無料お試しも受付中です。

使えるクラウドバックアップのサービス詳細ページはこちら>>

.jpg)

(1) クラウドバックアップと同期の違いとは?

クラウドバックアップとは、災害やサイバー攻撃、システム障害などによりデータが破損、消失することを想定し、前もって同じデータを複製しておくことを指します。それに対して、同期とは、クラウドストレージにアクセスする複数の端末の状態を同じにしておくことです。

(2)クラウドバックアップの必要性は?

クラウドバックアップが必要なのは、企業にとってデータの価値がますます高まっているからです。そのため、情報は企業にとって資産であり、万が一の場合に備えて、資産を保護する必要があります。例えば、災害やサイバー攻撃にあっても、クラウドバックアップをとっていればすぐにデータを復旧して、事業を継続できます。

(3)クラウドバックアップのセキュリティは大丈夫?

クラウドバックアップのセキュリティは、データや通信の暗号化と暗号鍵によって保護されています。暗号化とは、データや通信を暗号化することで、誰にも盗み見られたり、解析されたりしないようにすることです。また、暗号鍵とは、複雑な暗号を復号するために使われます。

.jpg)

お電話でのお問い合わせはこちら:03-4590-8198

(営業時間:10:00-17:00)

サイバー攻撃が増大する中、民間・行政問わずBCP(事業継続計画)として常識になりつつあるバックアップ。さらに個人でも災害や、突然やってくる機器の故障に備えてバックアップしておくことは必須です。

ただ、一口にバックアップといっても大きく「イメージバックアップ」と「ファイルバックアップ」に分けられることをご存じでしょうか?

今回は特にイメージバックアップにフォーカスし、個人や企業がイメージバックアップを行なったり、導入したりする際のメリット・デメリットを取り上げます。また、ファイルバックアップとの違い、イメージバックアップの仕方、およびバックアップデータを復元する具体的な方法についても解説します。

クラウドバックアップについて知りたい方はこちら

目次

イメージバックアップとは?

イメージバックアップ導入のメリット

導入前に確認すべき注意事項(デメリット)

注意点①バックアップ先

注意点②システムイメージの上書き

注意点③回復ドライブ/システム修復ディスク

注意点④パソコンの動作に問題が生じている場合

注意点⑤ノートパソコン/タブレットパソコンをお使いの場合

バックアップの2つの方法

イメージバックアップとファイルバックアップの違い

イメージバックアップとファイルバックアップの比較表

システムイメージ(イメージバックアップ)のやり方

イメージバックアアップ:windows10の場合

イメージバックアアップ:windows11の場合

イメージバックアップを復元する方法

外付けHDDからシステムイメージを復元

Windows10システムイメージからの復元

Windows11システムイメージからの復元

イメージバックアップなら使えるねっとがおすすめ

イメージバックアップとは、すべてのファイルやアプリ、ソフトウェアだけでなく、ユーザーアカウントや各種設定、さらにオペレーティングシステムを含むシステム全体をバックアップすることです。

ファイルバックアップは名称から「ファイルをバックアップする」ことだと分かりますが、なぜ「イメージ」バックアップと呼ぶのでしょうか?

それはバックアップしたファイルやフォルダを「イメージファイル」、つまりファイルやフォルダを階層構造のまま保存するからです。

例えば、1000ピースのジグソーパズルを完成させたとしましょう。誰かがそのジグソーパズルを盗んだり、壊したりしないように、ピースを一旦バラバラにして、箱にしまっておけば再び作り上げることができますが、それには膨大な時間がかかります。そこで普通は完成作品をそのまま、どこか別の場所に大切に保管しておくのではないでしょうか。

イメージバックアップとは例えるなら、ジグソーパズルの完成品をそのまま保管するようなものです。

サイバー攻撃対策やパッチ管理まで、クラウドバックアップの多彩な用途を知りたい方はこちら

イメージバックアップ導入にはどんなメリットがあるのでしょうか?

イメージバックアップではシステムを含めて全体をまるごとバックアップしているため、復元の際に新しいマシンにOS、ファイルシステムを再インストールしたり、必要なアプリケーションを入れたり、アカウントを設定したりする必要はありません。同様に、バックアップする対象であるファイルなどを吟味し、選択する手間も省けます。

イメージバックアップ導入はメリットばかりのように見えますが、注意すべきポイントもあります。以下で、5つの注意事項を確認してみましょう。

個人がイメージバックアップを行う場合、バックアップ先はハードディスク、DVD/BDなどのメディアやストレージ、ネットワーク上の場所などから選べます。システムやアプリケーションを含めてまるごとバックアップするため、容量の大きな媒体が必要になります。

企業がイメージバックアップを行う場合はバックアップ先として、データセンター内の物理的サーバーか、仮想サーバー、あるいはクラウド型サーバーを選択することになるでしょう。この点、扱うデータ量が年々増加しているため、データ容量が大きくても安心なクラウドへのバックアップを活用する企業も増えています。

イメージバックアップをすでに一度行なった場合、同じハードディスクドライブやデバイスにバックアップしようとするとシステムイメージが上書きされてしまいます。そのため、上書きを避けるためには別のデバイスを選択する必要があります。

個人がバックアップを行おうとする場合に使用するツールとして「回復ドライブ」と「システム修復ディスク」があります。混同されがちなこの2つのツールの違いについても触れておきましょう。

回復ドライブとは、リカバリーディスク(recovery disk)と呼ばれることもありますが、このツールを使うことで、パソコンにトラブルが起きたときでも工場出荷時の初期状態までデータを復元できます。以前はそれらのデータはCDやDVDに収められていましたが、回復ドライブにはOSなどのデータも含まれるため、より容量の大きなUSBメモリや外付けHDDが使われるようになりました。

これに対してシステム修復ディスクとは、Windowsが起動しなくなったときに元の状態に復元するためのツールです。ただ、回復ドライブとは異なり、復元の元になるバックアップデータは含まれていないという違いがあります。

これらいずれのツールを使っても、イメージバックアップができるわけではない、ということに注意しましょう。回復ドライブは単にPCをまっさらな状態に戻すだけですし、システム修復ディスクはそもそも復元するためのバックアップデータを持ち合わせていないからです。

使っているパソコンの動作に不具合が生じている状況でイメージバックアップを行うと、その問題の箇所もそのまま丸ごとバックアップされます。そのため、そのバックアップデータに基づいて問題箇所の履歴もそのまま復元されてしまいます。パソコンの動作に問題が生じている場合はイメージバックアップは避けましょう。

イメージバックアップには時間がかかるため、デスクトップではなくノートパソコンやタブレットパソコンの場合は電源が切れてしまうことが懸念されます。そのため、電源が切れないようにACアダプタを接続しておきましょう。また、液晶ディスプレイを閉じてしまうとスリープモードになり、バックアップが中断する可能性もあるため、開けたままで作業を行なってください。

その他にも注意すべき点はありますが、イメージバックアップを実行する際は以上の5点をまずは一覧しておく必要があります。

ここからは、冒頭で説明したイメージバックアップとファイルバックアップとの違いについてご説明します。

冒頭部分でジグソーパズルの例えを挙げましたが、イメージバックアップが完成品をそのままばらさずに保存するのに対し、ファイルバックアップはいわばジグソーパズルのピースごとに保存するように、ファイル単位でバックアップをとります。

イメージバックアップはハードディスクを丸ごと保存するため、そのバックアップ作業に時間がかかるのに対し、ファイルバックアップは自分が必要とするファイルだけ選択して保存するので、時間も容量も節約できます。

決定的なデメリットは、万が一トラブルが起きて復元作業を行うとき、ファイルバックアップでは、WindowsなどのOSや必要なアプリケーションをまず再インストールしないとせっかくバックアップをとったファイルも開けないという点です。また、細かに行なっていた環境設定なども全部一からやり直さなければならないため、復元に膨大な手間がかかります。

個人で復元作業を行うことも大変ですが、企業であれば場合によって何日も業務に支障が出てしまうため、大きな経済的損失に繋がる可能性もあります。

ここまで説明したことを表にまとめ、イメージバックアップとファイルバックアップを比較しますので、ご参照ください。

イメージバックアップはシステムを対象にデータからアプリケーション、環境設定まですべてをバックアップするため、バックアップ作業に時間がかかります。平常時にかかる時間的、人的コストは高いですが、万が一トラブルが起きた場合には低コスト、短時間で復元作業を行なえます。ファイルバックアップはその逆です。

個人であっても、企業であっても、災害やサイバー攻撃などにより、いつ、どのような形でデータを失うか分からない時代にあって、常に非常事態を想定して対策しておくことはリスクマネジメントとして有効です。その観点から見れば、イメージバックアップに軍配が上がるといえるでしょう。

以下ではイメージバックアップを行う具体的な方法について、MicrosoftのWindowsを例に説明します。いずれの場合も、イメージバックアップ先として専用の外付けHDDを事前にご用意ください。製品にもよりますが、比較的安価で購入できるはずです。

①イメージバックアップを作成します。「スタートメニュー」→「Windowsシステムツール」→「コントロールパネル」を開きます(「検索ボックス」からも開くことは可能)。「コントロールパネル」の「システムとセキュリティ」の中にある「バックアップと復元(Windows7)」を選択します。

.png)

②「システムイメージの作成」を選択します。

.png)

③システムイメージのバックアップ先で、接続した外付けHDDを選びます。イメージバックアップの実行を開始し、完了するまでしばらく待ちます。

④DVDドライブに空のメディアをセットし、「システム修復ディスクを作成しますか?」で「はい」をクリックします。

①イメージバックアップを作成します。

「スタート」→右上の「すべてのアプリ」→「Windowsシステムツール」→「コントロールパネル」を開きます(「検索ボックス」からも開くことは可能)。「コントロールパネル」の「システムとセキュリティ」の中にある「バックアップと復元(Windows7)」を選択します。

②「システムイメージの作成」を選択し、保存先を接続した外付けHDDに指定します。

③バックアップ元とバックアップ先以外にも一緒にバックアップしたドライブがある場合はそれも含めて、バックアップを開始します。終了するまでしばらく待ちます。

④DVDドライブに空のメディアをセットし、「システム修復ディスクを作成しますか?」で「はい」をクリックします。

万が一トラブルが発生した場合、バックアップしておいたイメージファイルから復元ができます。その手順について説明します。

①「スタート」→「設定」→「システム」の順にクリックします。

②「システム」の画面左下の「詳細情報」をクリックし、「システムの保護」を選択します。

③「システムのプロパティ」が表示されるので、「システムの復元」をクリックします。

④「システムファイルと設定を復元します。」という画面が出たら、「別の復元ポイントを選択する」を選び、「次へ」をクリックします。

⑤任意の復元ポイントをクリックし、「影響を受けるプログラムの検出」をクリックします。

⑥「削除されるプログラムとドライバー」ボックスと「復元が見込まれるプログラムとドライバー」ボックスを確認して問題がなければ「閉じる」をクリックします。

⑦復元ポイントが選択されていることを確認して、「次へ」をクリックします。「復元ポイントの確認」という画面で内容をチェックしたら、「完了」をクリックします。

⑧「いったんシステムの復元を開始したら、中断することはできません。続行しますか?」とメッセージが表示されるので、「はい」をクリックします。その後、システムの復元が開始するため、しばらく待ちます。

⑨正常に完了したことを確認します。

①「スタートボタン」→右上の「すべてのアプリ」→「Windowsツール」の順にクリックし、「コントロールパネル」を選択します。

②「コントロールパネル」の「システムとセキュリティ」の中から「セキュリティとメンテナンス」を選択します。

③「回復」→「システムの復元を開く」をクリックします。

④「システムファイルと設定を復元します。」という画面が出たら、「別の復元ポイントを選択する」を選び、「次へ」をクリックします。

⑤「選択したイベントの前の状態にコンピューターを復元します」と表示されるため、確認して「次へ」をクリックします。

⑥「復元ポイントの確認」と表示されるため、確認して問題がなければ「完了」をクリックします。

⑦「いったんシステムの復元を開始したら、中断することはできません。続行しますか?」とメッセージが表示されるので、「はい」をクリックします。その後、システムの復元が開始するため、しばらく待ちます。

⑧正常に完了したことを確認します。

今後、起こり得る災害やサイバー攻撃に備えて、個人だけでなく、会社にも今の時点で万全の対応が求められます。「必ず起きるわけじゃないから」と先延ばしするのは危険です。

上述したようにイメージバックアップなら企業にとって重要な資産ともいうべき情報をシステムやアプリケーション、環境設定を含めて丸ごとバックアップできます。

使えるねっとが提供する「使えるクラウドバックアップ」はイメージバックアップを採用しており、お客様のPCやサーバーのデータを丸ごと弊社のデータセンターへ保存できます。また、DR(ディザスタ・リカバリ)機能も併せてご利用いただくことで、災害やサイバー攻撃、人的要因やシステム障害などが発生した場合には、バックアップデータからボタン一つで弊社のクラウド上でお客様の社内システムを瞬時に起動でき、システムのダウンタイムを最小限に留めることが可能です。

また、大切なバックアップデータはAES-256で暗号化し、長野県のデータセンターで大切に保管します。設定により、お客様のHDDやNASに保存することもできます。もちろん、マルウェア対策にも優れており、「アクティブプロテクション」によって、Petya、WannaCry、Osirisなど最新のランサムウェアからもシステムとデータをしっかり保護します。

ランサムウェアに感染!アクティブプロテクションを使用した場合/使用しなかった場合の、検証ビデオはこちら

クラウドバックアップは単なる「便利なサービス」ではなく、導入するかどうかは企業経営、リスクマネジメントとも関連する非常に重要な決定です。そのため、弊社では30日間の無料トライアル期間を準備しており、操作感や機能をお試しいただけます。是非お気軽にお問い合わせください。

価格は月単価2,200円(税込)~、用途や必要なサイズに合わせて、バックアップコストを最適化させるために複数ある多彩なプランからお選びいただくことができます。

サポート体制充実、操作も簡単な「使えるクラウドバックアップ」の見積もりはこちらから。

使えるクラウドバックアップの詳細はこちら>>

.jpg)

お電話でのお問い合わせはこちら:03-4590-8198

(営業時間:10:00-17:00)

2022年3月に発表された調査結果によると、2021年の国内パブリッククラウドサービス市場は前年比28.5%増の1兆5879億円だったそうです。今後も中小企業を含め、日本企業のクラウド移行は加速するといわれており、2026年の市場規模は2021年比約2.4倍の3兆7586円になると予想されています。

多くの企業がクラウドに移行する1つの理由はバックアップです。しかし、クラウドに移行すれば万事安心というわけではありません。クラウドバックアップのデメリットやリスクについてもしっかり理解し、対応策をとることが大切です。

今回はクラウドバックアップのデメリットにあえて切り込み、クラウドバックアップの導入に向いている企業、向いていない企業についても解説します。

クラウドバックアップのおすすめサービスについて知りたい方はこちら

クラウドバックアップについて知りたい方はこちら

目次

クラウドバックアップのデメリットとは?

クラウドバックアップとは?

クラウドバックアップが必要なのはなぜ?

クラウドバックアップのメリットとは?

クラウドバックアップをするべきデータとは?

クラウドバックアップに向いている企業とは?

クラウドバックアップに向いていない企業とは?

使えるクラウドバックアップはさまざまなビジネスシーンで使える

会社の安定性・信頼性向上にクラウドバックアップは不可欠

FAQ

クラウドバックアップのデメリットには以下のような点があります。

ランニングコストがかかる

クラウドバックアップは運用や保守のコスト削減につながるといわれます。確かに開始の際のイニシャルコストはオンプレミスに比べて低めですし、運用や構築にかかる人的コストは削減できます。

しかし、長期的にみればクラウドバックアップは毎月定額の費用がかかります。サービスの内容にもよりますが、専用の人件費などを除いた場合、クラウドバックアップの方がランニングコストがかかるケースもあります。

運用やセキュリティは事業者任せ

総務省の情報通信白書(令和2年版)によると、クラウドを利用しない企業が理由として挙げた中で一番多かったのが「必要ない」でしたが、その次に「セキュリティに不安がある」が31.8%を占めていました。

どのクラウドサービスもセキュリティの高さを前面に打ち出していますが、企業にとって資産ともいうべきバックアップデータを事業者にあずけるわけですから、情報漏洩などの不安要素は排除しきれません。

クラウドバックアップを選択する場合は、総務省が挙げている「クラウドサービス事業者が行うべき主要な情報セキュリティ対策」なども参考にしながら、利用者側でできる具体的方法を確認することが必要です。

.png)

速度

クラウドバックアップはインターネットを経由してデータを格納するため、回線を占有してしまう恐れがあります。そのため、データの量によってはバックアップや復元作業に時間がかかってしまいます。バックアップスケジュールを業務時間外に設定するなどの対応が必要でしょう。

帯域圧迫の懸念

帯域とは、時間単位で送信できるデータ転送量のことを指します。通常、クラウドバックアップでは、大量のバックアップデータを遠隔地にあるバックアップセンターに転送するため、帯域圧迫による転送速度への影響や障害が懸念されます。転送するデータの重複削除や速度の調整などの対応が求められます。

ハードウェアへの負荷がかかる

クラウドバックアップを導入することで、他のハードウェアに影響が及ぶ可能性があります。そうなると、オフィスに設置している機器やデバイスの動作が遅くなり、従業員の業務に支障が出たり、モチベーションや生産性が下がる原因にもなりかねません。

インターネット環境が必須

クラウドバックアップは、データのコピーを、インターネットを経由してアクセスするリモートネットワーク上のコンピューティングリソースに安全に保存することです。そのため当然ですが、インターネット環境が必須になります。外部ハードディスクへのバックアップにはその懸念はありません。

クラウドストレージのおすすめ比較を知りたい方はこちら

.png)

クラウドバックアップは大きく分けて以下の2つのタイプに分けられます。

クラウドバックアップのタイプ

①イメージバックアップ

イメージバックアップとは、システム全体をバックアップすることです。その中にはすべてのファイル、アプリケーション、アカウント、ユーザー設定なども含まれます。そのため、復旧後はすぐに前と同じように使用可能です。

②ファイルバックアップ

ファイルバックアップはその名の通り、ファイルをバックアップすることです。そのため復旧後、アプリケーションを再インストールしたり、アカウント設定する必要があります。ファイルバックアップの利点はデータ容量を抑えられる点です。

クラウドバックアップのデメリットを挙げましたが、それでもなお導入の必要性は高いといえます。その基本的な理由は2つです。

災害対策

災害大国・日本では、どの企業でもいつ、どのような形で台風や地震などの災害に巻き込まれ、データが消失するか分かりません。クラウドバックアップでBCP対策(事業継続計画)をしていれば、サーバは地震や火災、停電にも強い構造であるデータセンターに置かれるのが一般的です。そのため、災害によってオフィスが使えなくなっても、インターネット環境さえあればデータを復旧して事業を継続できます。危機管理の面からもクラウドバックアップは有効というわけです。

もちろん、大規模な停電によってネットワークが広範囲にわたって遮断された場合はクラウドバックアップをしていてもデータの活用が不可能になります。クラウドバックアップだけでなく、できるだけデータは分散させておくことも大切です。

ランサムウェア対策

ランサムウェアとは、企業などのデータを高度な暗号化により使用できないようにして、復旧と引き換えに身代金(ランサム)を要求する不正プログラムのことです。

クラウドにデータをバックアップしておけば、ランサムウェアはデータにアクセスできないため、暗号化の被害にあうリスクを減らせます。

もちろん、クラウドバックアップには大きなメリットがあります。リスクだけに目を向けるのではなく、利点を把握しておくことで、自社で導入すべきか総合的な判断が可能になります。

低コストで導入可能

オンプレミスでバックアップを構築、運用しようとすると導入コストが膨大で、500〜1,000万円程度の費用が必要になります。それに対して、クラウドバックアップの場合は通常数十万円程度で導入可能です。

アクセスがしやすい

クラウドバックアップはインターネット環境さえあれば、データの復旧が可能です。また、逆にファイルやフォルダごとに権限を設定できるため、データの流出を防止できます。管理のしやすさもクラウドバックアップのメリットといえるでしょう。

拡張性

従業員数の増加や業務規模の拡大によってデータ量は増加します。クラウドなら、会社の成長に合わせてデータバックアップの量を簡単に追加できます。

企業がクラウドバックアップすべき必要不可欠なデータは多岐に及びます。代表的なものを3つ挙げます。

長期的な保存が必要なデータ

業務ではすぐに使わないものの、内部統制の証拠として長期的に保存しなければならないデータが含まれます。従来はテープメディアなどに保管されてきましたが、それにもコストが発生します。クラウドバックアップによって保管コストの削減につながります。

業務に必要な会社にとって重要なデータ

上述したように企業の重要なデータは常にランサムウェアや災害リスクにさらされています。クラウドバックアップすることで、それらの資産をトラブルから保護できます。

容量が大きなデータ

クラウドバックアップなら必要に応じて自由に容量を増減できます。画像や動画など容量が大きなデータも安心して保存可能です。

以上のメリット・デメリットを踏まえると、事業においてデータが不可欠な企業にはクラウドバックアップが向いているといえるでしょう。現在、日本のビジネスシーンではDX(デジタルトランスフォーメーション)が推し進められていますが、デジタル技術を駆使して新しい価値を生み出そうとしてる企業にとってはクラウドバックアップの利用は不可欠でしょう。

すでにオンプレミスでバックアップを構築しており、なおかつ今後データ量が増加しないと思われる場合は導入メリットはあまり大きくないかもしれません。それでもバックアップしているデータが災害やサイバー攻撃にさらされるリスクも考慮に入れると、やはりクラウドバックアップは費用対効果が高い選択といえます。

使えるねっとが提供する「使えるクラウドバックアップ」はバックアップ機能だけでなく、データを守って使うための機能を1つにまとめたサービスです。

ファイルバックアップではなく、イメージバックアップを採用しているため、万が一データが消失しても高速復元してすぐに業務を再開できます。

また、管理者アカウントから社内の別デバイスを一元管理。遠隔操作で設定変更でき、時間もコストも節約可能です。

使えるクラウドバックアップが採用するのは米軍も採用する最高レベルのセキュリティ。すべてのファイル転送をAES-256で保護し、サーバー側でもセキュアにAES-256で暗号化します。またランサムウェア攻撃からデータを守るためのAIベーステクノロジー「アクティブプロテクション」により、疑わしい改変を即座に検出・遮断し、バックアップデータを保護します。

使えるクラウドバックアップは、ますますリスクが高まる災害、サイバー攻撃に対応するためのおすすめ最強ソリューションです。価格は月単価1,870円(税込)~、用途や容量にあわせて多彩なプランからお選びいただけます。

まずは無料のトライアルをお申込みください。

使えるクラウドバックアップの詳細はこちら>>

.jpg)

(1)クラウドバックアップの特徴は?

クラウドバックアップの特徴は、自動的にデータを複製できることです。これまでのバックアップでは、企業内のサーバなどに定期的にバックアップする作業が必要でした。そのため、クラウドバックアップでは手間を大きく省くことができます。また、複数拠点にバックアップすることでデータ消失のリスクを軽減できます。

(2)クラウドバックアップは安全?

クラウドバックアップはローカルバックアップよりも安全といわれます。しかし、クラウドバックアップだから必ず安全という訳ではありません。選ぶにあたって、暗号化方式がどの程度厳格なのか、ランサムウェア対策や、災害発生時にも事業を継続するためのソリューションを備えているのか、なども検討しておきましょう。

.jpg)

お電話でのお問い合わせはこちら:03-4590-8198

(営業時間:10:00-17:00)

サイバー攻撃の勢いはとどまるところを知りません。政府は2022年2月23日、3月1日に引き続き、3月24日に「現下の情勢を踏まえたサイバーセキュリティ対策の強化について」という注意喚起を行いました。

中小企業も含めてすべての企業は感染リスクを最小化するためのセキュリティ対策強化はもちろんのこと、万が一感染したとしてもデータを復旧するためのバックアップが欠かせません。

使えるねっとが提供している「使えるクラウドバックアップ」はバックアップ機能はもちろん、データを守る・使うための機能を1つにまとめたサービスで、多くの企業に導入していただいています。

以下では、改めてバックアップの必要性について振り返り、使えるクラウドバックアップの機能を大解剖いたします。

会社のデータを安全に守るための3箇条

ビジネスのあらゆるシーンにITツールが導入され、DX化がビジネスを大きく変容させる中、企業が保有するデータの価値はますます高まっています。

会社の資産ともいうべきデータを安全に守るための3箇条は以下の通りです。

デジタル形式でファイルを保存する

セキュリティ強化に加えて、政府の推進する「働き方改革」や環境保護の観点からも企業のペーパーレス化が進められていますが、現場ではなかなか思うようにはいかないようです。

BizClipが2020年3月に約2500人を対象に行った調査によると、企業のさまざまな業務に紙の資料が介在する現実が浮かび上がってきました。例えば、全体の66.5%が「契約・申請書類」に、57.9%が「取引先・顧客への請求・見積もり」に、54.8%が「社内会議資料」に紙を使用していると回答しました。

また、文書の管理方法として「契約書・申請書類」の76.7%、「取引先・顧客への請求・見積もり」の64.2%、「社内会議資料」の56.6%がスキャンしたり、データ化されたりすることなく、紙のままファイリングして保管されていることも分かりました。

企業の重要なデータがデジタル化されることなく、紙ベースで保管されているとすれば、紛失のリスクはもちろんのこと、災害などの消失の危険にもさらされることになります。こうしたリスクを減らすためには会社のデータはデジタル化してファイル保存しておくことが必要です。

複数箇所に保存する

従来からバックアップに関しては「3-2-1ルール」が提唱されてきました。これは2012年に米国土安全保障省のCISA(サイバー・セキュリティ・インフラストラクチュア・セキュリティ庁)が運営するUS-CERTが提示したものです。

「3-2-1」とは、重要なデータは「ファイルのコピーは3個」、「ファイルを保管する記録メディアは2種類」、「コピーのうち1つはオフサイトに保管」を意味します。

当初はこのルールを実践するには手間が掛かりすぎると言われていましたが、近年ランサムウェア対策として改めて専門家たちにより推奨されるようになりました。特にクラウドストレージサービスの普及により、オフサイトにデータを保管しやすくなり、中小企業でも「3-2-1ルール」の実践がコスト面でも十分可能になっています。

バックアップツールを利用する

バックアップにはさまざまな方法があります。Windowsにはバックアップの設定が搭載されているため、パソコン内のデータを外付けHDDなどに定期的にコピーし、保存できます。

しかし、多くの企業で保有しているデータはかなり広範囲に及ぶため、専用のバックアップツールを利用するのも一つの方法です。例えば、使えるねっとの「使えるバックアップ」は単なるバックアップ機能だけでなく、データを使う機能も念頭においたサービスであり、導入効果が高いといえます。

バックアップはなぜ必要?

上述したように企業にとって貴重なデータを守るための主な手段はバックアップです。ただ、バックアップが大切だと分かっていても、ついつい先送りしているようなら、以下の2つの理由を考慮してください。バックアップが急務であることがお分かりいただけるはずです。

企業がデータを失う=大きな損害

いうまでもないことですが、企業にとってデータを失うことは大きな損失をもたらします。

顧客データや商品開発・マーケティングに関するデータなど、貴重なデータを失うことは企業に計り知れない経済的損失をもたらします。

加えて、損失を回復するためにかかるコストも甚大です。例えば、社員15名の中小企業の事務所が水没し事業継続が不可能になったとしましょう。データを含めて復旧するために1カ月かかるとすると、その間社員は時間外残業に追われ、企業が支払うコストは300万円にもなります。加えて1カ月営業停止に追い込まれることにより、売上損害も500万円に上り、被害合計は800万円にもなります。

実際、テキサス州立大学の調査レポートによると、社内データが全て消えた場合、2年以内に94%の企業が倒産するともいわれています。

災害やサイバー攻撃によるデータ消失

ジャーマンウォッチが発表した「世界気候リスク・インデックス(2020年版)」によると、1999〜2018年において日本は62位でしたが、2018年には1位でした。近年の洪水や台風による被害、今後起きることが想定されている南海トラフ巨大地震や首都圏直下型地震などを念頭におくと、日本国内のどの企業にとってもBCP(事業継続計画)は不可欠といえるでしょう。

また、株式会社サイバーセキュリティクラウドが国内15,000以上のサイトを対象にした調査によると、2022年2月16日以降、不審な攻撃者によるアクセスが急増しており、その数は直近3ヵ月平均と比べて最大25倍にまで膨らみました。

大企業だけでなく、サプライチェーンも攻撃対象になっており、2022年3月にトヨタ系列の小島プレス工業がサイバー攻撃を受け、トヨタの国内全工場を一時停止する事態にまで追い込まれました。

特にランサムウェアは感染したパソコンとそれに接続されたハードディスク、同一ネットワーク内のデータを暗号化し使用不能にします。企業は多額の身代金を支払わなければ、その間業務停止に追い込まれることになります。その間の逸失利益と復旧のためにかかるコストはやはり膨大になるでしょう。

使えるクラウドバックアップ、その気になる機能性

上述したように企業がデータを守るためにバックアップツールを用いることは1つの方法です。以下では使えるクラウドバックアップの機能性について大解剖します。

主な特徴

バックアップ~復元~セキュリティまで多彩な機能で一元管理

使えるクラウドバックアップの設定はとても簡単で、いつでもどこからでも複数のバックアップ対象を一括管理できます。バックアップ対象は自由に設定可能で、ファイル、フォルダを個別に復元・ダウンロードできますし、システム全体のバックアップをしておけば、マシンそのものを復元できます。

それを可能にしているのが「イメージバックアップ」という方法で、すべてのアプリ、ファイル、ユーザーアカウント、さらにはオペレーティングシステムを含むシステムイメージ全体を一気にバックアップします。この方法により万が一データが消失してもすぐに通常業務が再開できます。

世界最高水準の暗号化/サイバーセキュリティ機能を採用

米軍も採用する最高レベルの暗号化をファイルがアップロードされる前に実施し、すべてのファイル転送もAES-256で保護します。また、サーバー側でもセキュアにAES-256で暗号化、サイバーセキュリティ機能も万全で、企業の大切なデータをがっちり守ります。

ディザスタリカバリ(DR)対策にも効果的

ディザスタリカバリ(DR)とは、災害発生時に被害を受けたシステムを復旧することを指します。DR対策で最も重要なのは、いうまでもなく企業活動の停止時間をできるだけ短くすることです。

使えるクラウドバックアップでは、弊社の国内データセンターに日々バックアップをとり、万が一のときに備えています。災害発生時にはボタン一つでスタンバイしておいた環境に切り替え、事業継続を可能にします。

まとめ

使えるクラウドバックアップは、ますますリスクが高まる災害、サイバー攻撃に対応するための最強ソリューションといえます。にもかかわらず、専門的な知識や複雑な構築作業は不要、設定は5分で完了し、利用はとても簡単です。

価格は容量200GB、パソコン1台+モバイル3台込みで月単価¥1,408(2年契約)、低コストでの導入が可能です。

無料のトライアルご希望もお待ちしております。まずはお気軽にお問合せください。

使えるクラウドバックアップの詳細はこちら>>

.jpg)

無料通話:0120-961-166

(営業時間:10:00-17:00)

2020年10月に総務省が発表した調査結果によると、都道府県(47団体)・政令指定都市(20団体)におけるテレワーク導入率は95.5%に上りました。しかし、大部分を占める市区町村(1721団体)ではわずか19.9%に留まったようです。

総務省によるとテレワーク制度未導入の理由として最も多かったのは「窓口業務や相談業務などがテレワークになじまない」(82.7%)でしたが、次に多かったのが「情報セキュリティの確保に不安」でした。

セキュリティ不安でテレワーク導入に踏み切れない自治体が多い一方で、企業だけでなく行政もサイバー攻撃の対象になっている現状も見られます。

自治体を狙ったウイルス攻撃が増加

サイバー攻撃の増加から情報を守るために、総務省は2015年に自治体向けの情報セキュリティ対策として以下の「三層の対策」を発表しました。

1. データ持ち出し不可設定及び二要素認証

2. アクセス制御

3. 外部からの攻撃対策の徹底

しかし、その後もサイバー攻撃の手口はより巧妙化し、自治体もさらなる対策の強化が求められています。

以下で、自治体を狙ったウイルス攻撃の実例を3つご紹介します。

日本年金機構:不正アクセスによる情報流出

前述した総務省による「三層の対策」発表のきっかけになった事件が2015年の日本年金機構に対する外部からの不正アクセスです。このサイバー攻撃により約125万件の個人情報が流出、原因は職員が電子メールに添付されたファイルを開封したことにより、不正アクセスが行われたこととされています。

広島県:県内23自治体を狙った攻撃

広島県が明らかにしたところによると、広島県と県内23自治体が接続拠点として使用しているクラウドサービスが、2022年2月16日から2日以上にわたり「DDoS攻撃」を受けたとのことです。それにより自治体のホームページは接続不良に陥りましたが、攻撃者の要求や目的は分かっていません。

DDoS攻撃とは、ウェブサイトやサーバーに対して過剰なデータを送付することで負荷をかけてアクセスできなくしたり、ネットワークの遅延を引き起こしたりするサイバー攻撃の手法です。

愛知県:PCR検査システムへの攻撃

2022年2月5日、愛知県職員が県のPCR検査システムを立ち上げたところ、画面に英語が表記され、使用できない状態になっていました。調査の結果、システムのデータを管理するサーバーが「ランサムウェア」による攻撃を受けたことが分かりました。これにより個人情報が漏洩するなどの被害はありませんでしたが、サーバーは一時停止に追い込まれました。

社外で仕事をする際のセキュリティ意識

2022年2月23日、経済産業省は「昨今の情勢を踏まえたサイバーセキュリティ対策の強化についての注意喚起」を行いました。そこにはサイバー攻撃事案の潜在的リスクが高まっているため、各企業・団体がサイバー攻撃の脅威に対する認識を深めるとともに、講じるべき対策についても挙げられています。以下で、そのうちのいくつかを見てみましょう。

テレワーク必須時代に身に着けておくべき通念

■パスワードが単純でないかの確認

インターネットサービスを利用する際にはパスワードの設定が必要ですが、同じパスワードの使いまわしはしないようにします。また、可能な限りパスワードの文字列は12文字以上の十分な長さにし、記号・数字・アルファベットの大文字・小文字を混ぜるようにします。

■多要素認証の利用

多要素認証とは認証の3要素である「知識情報(Something You Know)」、「所持情報(Something You Have)」、「生体情報(Something You Are)」のうち2つ以上を組み合わせて認証することを指します。昨今、パスワードだけではセキュリティ確保は限界と考えられており、多要素認証が多くのクラウドサービスで採用され始めています。

例えば、ATMで現金を引き出す際には「所持情報」であるICカードと「知識情報」であるパスワードが組み合わされており、多要素認証を採用しているといえます。ウェブ上ではパスワードのみによる「一要素認証」がこれまで主流でしたが、2018年9月にマイクロソフトが「パスワード時代の終わり」を宣言し、複数のクラウドサービスで多要素認証が採用されるようになりました。現在もっとも多く利用されている方法はIDとパスワード(知識情報)でログインし、スマートフォンアプリで生成される認証コード(所持情報)を入力することによる認証です。

■IoT機器を含む情報資産の保有状況を把握する

今や家電や自動車、オフィス複合機や工場に設置されたセンサー、監視カメラなど、IoTは家庭でも職場でも至るところで活用されています。もちろん行政機関も例外ではありません。

IoT機器もインターネットに繋がっている以上、パソコンやスマートフォンと同じようにセキュリティリスクが存在することは覚えておきましょう。実際にIoT機器がマルウェアなどウイルス攻撃の標的になり、データが改ざんされたり、機能を停止させられたりするといった事案が発生しています。自治体に関していえば、2018年に河川などの監視カメラが不正アクセスを受けた例もあります。

また、インターネットとの接続を制御する装置の脆弱性は攻撃に悪用されることが多いため、最新のファームウェアや更新プログラム等セキュリティパッチを迅速に適用するようにしましょう。

■添付ファイルやURLリンクを不用意に開かない

2014年に発見されて以来、世界中で猛威をふるっているマルウェア「Emotet(エモテット)」は2021年4月以降国内での感染は激減していましたが、2021年11月頃から再び活動再開が報告されています。IPA(情報処理推進機構)によると、2022年2月時点でも被害相談は増加しており、警戒が必要であるとしています。

Emotetの攻撃メールの手口は基本的に一貫しています。それは添付ファイルの開封やURLリンクのクリックを誘導し端末を感染させ、メール情報を盗みます。それだけでなく、感染被害が連鎖的に他の端末、別の企業や組織に広がっていくのです。

そのため、重要な顧客や取引先、知人からのメールのように思えても、すぐに添付ファイルやURLリンクを開かずに、落ち着いて本物かどうかを確認する習慣を付けることが大切です。

別の解決策として使えるねっとの「使えるメールバスター」もおすすめ、標的型攻撃メール、迷惑メールをメールサーバに届く前にブロックしてくれるので安心です。完全クラウド型メールセキュリティサービスなので、個々のPCにインストールすることなく最新版更新の手間も不要です。

■データ消失等に備えてデータのバックアップを実施

サイバー攻撃の中でも行政や民間企業を問わず脅威に陥れているものの1つにランサムウェアがあります。コンピュータのデータを暗号化し、解除する条件として多額の金銭を要求する不正プログラムのことですが、経済産業省によると日本国内でランサムウェアの被害に遭った企業が支払った身代金の平均額は約1億1,400万円にも上ります。

そのための対策として欠かせないのが、オフラインのストレージにバックアップデータを保存することです。そうすれば、万が一ランサムウェアに感染しても、ストレージを完全に初期化しランサムウェアを消し去った後にバックアップデータを復元することが可能です。

都道府県や政令指定都市だけでなく、今後は市町村自治体でもテレワークが浸透していくことが考えられます。業務に携わるひとり一人の意識の向上だけでなく、現場のシステムもそれに見合ったものに変えていくことが求められるでしょう。

そのためのソリューションの1つとしておすすめなのが、使えるねっとが提供する「使えるクラウドバックアップ」です。バックアップ機能だけでなく、データを守り、使うための機能を1つにまとめたサービスです。

クラウドの利用はこんなに簡単+セキュリティも安心

行政機関においてはサービスの安定性が特に重要です。この点、使えるクラウドバックアップでは「イメージバックアップ」という方法を採用し、システム全体を一気にバックアップ、万が一データが消失しても通常業務が再開できます。

また米軍も採用する最高レベルのセキュリティを採用し、すべてのファイル転送もAES-256で保護します。さらにAIベースのテクノロジー「アクティブプロテクション」により、ファイル、バックアップデータ、バックアップソフトへの疑わしい改変を即座に検出・遮断することで、ランサムウェア攻撃から大切なデータを守ります。

価格は容量200GB、パソコン1台+モバイル3台込みで月単価¥1,408(2年契約)、低コストでの導入が可能です。

無料のトライアルご希望もお待ちしております。まずはお気軽にお問合せください。

使えるクラウドバックアップの詳細はこちら>>

.jpg)

無料通話:0120-961-166

(営業時間:10:00-17:00)

アフィリエイトに登録はしてみたけど、どう紹介すればいいのかわからない?

そんな方に、「トークン」活用による、具体的な紹介の例について触れたいと思います。

各種SNSでのアフィリエイトの始め方については過去のブログをご参照ください。

→過去のアフィリエイトブログ一覧を見る

今回は、大切なデータを保護するバックアップや、身代金要求などのサイバーテロ対策をまとめて行える「使えるCloudBackup」の例文をご紹介します。

コピー&ペーストしてそのまま使っていただけますので、紹介の仕方に悩んだときにご活用ください。

目次

1.事前準備 管理画面でトークンを取得しよう

2.「使えるクラウドバックアップ」の紹介例

2-2.Twiiter、Instagram用(短文)

2-1.ブログ、Facebook、Youtube用

3.まとめ

1.事前準備 管理画面でトークンを取得しよう

コントロールパネルへログインしてみましょう。

左側にある「アフィリエイト」メニューか、中央の「アフィリエイト」リンクどちらかをクリックして進みます。

.png)

「アフィリエイト」画面になります。

左側に、「現在の残高」と「有効紹介数」が表示されており、右側の「紹介」パネルに「トークン」が表示されています。

.png)

「このURLが、あなたのメディアであることを識別する個別のURL=「トークン」となります。一括報酬か、継続報酬でトークンは別になりますので、どちらかを選択して、トークンをコピーしましょう。

2.「使えるクラウドバックアップ」の紹介例 – 初心者向け

2-1.Twiiter、Instagram用(短文)

例:

社内データが全て消えた場合、2年以内に94%が倒産!データを守ることは、企業存続の最優先課題です。守る方法は…「使えるクラウドバックアップ」!→使えるクラウドバックアップの詳細を見る(ここにトークンが入ります)

例:

クラウドバックアップにおいて最も大切なことは、 万が一データが消失してもすぐに!通常業務が再開できることです。 「使えるクラウドバックアップ」は、イメージバックアップで高速復元。→使えるクラウドバックアップの詳細を見る(ここにトークンが入ります)

例:

システムイメージ全体を一気にバックアップする、「イメージバックアップ」採用の使えるクラウドバックアップなら、バックアップの時間をかなり短縮。→使えるクラウドバックアップの詳細を見る(ここにトークンが入ります)

例:

使えるクラウドバックアップは、米軍も採用する最高レベルのセキュリティ。データの安全な処理、転送、保管に関するあらゆる法律および規制に準拠しています。→使えるクラウドバックアップの詳細を見る(ここにトークンが入ります)

例:

使えるクラウドバックアップ」なら、災害発生時にも御社の事業を止めることなく、より確実にデータを保護します。→使えるクラウドバックアップの詳細を見る(ここにトークンが入ります)

例:

使えるクラウドバックアップ」は、マルウェア対策や、ランサムウェア攻撃対策「アクティブプロテクション」で、大切なデータを守ります。→使えるクラウドバックアップの詳細を見る(ここにトークンが入ります)

例:

社内の別デバイスを一元管理できる「使えるクラウドバックアップ」は、遠隔操作で設定変更でき、時間もコストも節約可能。業務効率化と迅速な対応が可能になります。→使えるクラウドバックアップの詳細を見る(ここにトークンが入ります)

例:

使えるリモコンを使うと出先から会社のパソコンを起動できるので、テレワークにも最適。

自宅のパソコンからオフィスのパソコンの電源の投入や遠隔業務が可能となります。→使えるクラウドバックアップの詳細を見る(ここにトークンが入ります)

2-2.ブログ、Facebook、Youtube用

例:

地震や水害に加え、新型ウイルスの流行など、備えるべきリスクが増えているこの頃、緊急時に備え、被害を最小限に抑えるために、データバックアップは最重要項目の一つとなっています。

「使えるクラウドバックアップ」なら、災害発生時にはバックアップイメージからクラウドの仮想マシンへ瞬時に切り替えることができます。もしものときも御社の事業を止めることなく、より確実にデータを保護します。→使えるクラウドバックアップの詳細を見る(ここにトークンが入ります)

例:

使えるクラウドバックアップ」は、万全のセキュリティ対策。不正アクセスやサイバー攻撃、ウイルスなどからサーバを守るマルウェア対策、

ランサムウェア攻撃からデータを守る「アクティブプロテクション」で、ファイル、バックアップデータ、バックアップソフトへの疑わしい改変を即座に検出・遮断し、即時データ復旧することで、大切なデータを保護します。→使えるクラウドバックアップの詳細を見る(ここにトークンが入ります)

例:

社内の別デバイスを一元管理できる「使えるクラウドバックアップ」は、遠隔操作で設定変更でき、時間もコストも節約可能です。

社員が使用するデバイスのアプリケーションやシステム、データの状態を把握して、 管理者はウェブ管理画面上で設定変更を行うことができます。デバイスの環境整備や異常が発生した際の対応が手元でできるので、業務効率化と迅速な対応が可能になります。→使えるクラウドバックアップの詳細を見る(ここにトークンが入ります)

例:

使えるリモコンを使うと出先から会社のパソコンを起動できるので、テレワークにも最適。 お客様のオフィスに設置いただくと、自宅のパソコンからオフィスのパソコンの電源の投入が可能に。クラウドバックアップのリモートデスクトップ接続機能と組み合わせることで、自宅からオフィスPCの遠隔業務も可能となります。→使えるクラウドバックアップの詳細を見る(ここにトークンが入ります)

3.まとめ

投稿スタイルに応じて、適宜、編集してご利用ください。

他のサービスに関しても、今後コピー&ペーストのみで利用できる文例を充実していく予定です。

→アフィリエイト登録する

→アフィリエイト管理する(コントロールパネル)

→アフィリエイト初心者用ブログ一覧へ

▲目次に戻る

ひと昔前に比べてバックアップの必要性は自明の理となり、今では個人・企業関わりなく何らかの方法でバックアップをとっているという方がほとんどでしょう。しかし、考えるべきなのは今のバックアップ方法で本当に「安心なのか」という点です。

というのも、とりわけ企業を取り巻くデジタル社会の様相は刻一刻と変化しており、バックアップもそれに見合ったものでなければならないからです。

以下ではすべての企業が今一度自社のバックアップについて再考してみるべき理由と方法についてご説明します。

デジタル社会に迫る「データ消失」の危険

アクロニスが2019年3月に実施したバックアップに関する調査によると、消費者の65%が、また企業の29%がダウンタイムに繋がるデータ損失を経験していることが明らかになりました。注目すべきなのは、これら消費者の93%、企業の97%が少なくとも年に1回はデータバックアップをとっていたという点です。

ここから分かるのは「バックアップをとっていれば安心」という時代はすでに過去のものになっているということです。重要なのは「バックアップをとっているか否か」ではなく、「自社にとって安心をもたらす最適なバックアップ方法はなにか」だからです。

増え続けるデータ量とその保護意識の必要性

バックアップをとっていても消失するリスクが高まっている理由はいくつか挙げられます。一つは企業が保有するデータ量が毎年各段に増加しているということです。

デルテクノロジーズが2020年3月に発表した調査結果によると、企業が管理している平均データ量は2016年調査時に1.45PBでしたが、2018年調査時には9.70PBに跳ね上がりました。さらに2019年は2018年よりもさらに約40%増加し、13.53PBになったとのことです。

また、調査対象の企業の81%が「現在のデータ保護ソリューションでは、今後のすべてのビジネスニーズに対応することができない」と応え、データ量の増加とともにサイバー攻撃などのリスクも高まっていることを感じています。実際、データロスによる平均損失額も2018年の99万5613ドル(日本円で約1億1,500万円)から2019年は101万3,075ドル(約1億1,760万円)に増大しました。企業が常に変化するデジタル社会への対策に苦慮している様子がうかがえるのではないでしょうか。

データを安全に守るための対策とは

「扱うデータ量が増えたから少々失われても仕方がない」と考える方はおそらくいないでしょう。企業にとってデータの重要性はいくら強調してもし過ぎることはありません。

以下では増え続けるデータを安全に守るための対策として代表的な3つの方法を取り上げます。

ローカルバックアップ

ローカルバックアップは最もシンプルなバックアップ方法です。ハードディスクやUSBメモリ、外付けハードディスクなど手元にあるデバイスにバックアップするため、確実に素早くデータを取り出せるというメリットがあります。

クラウドバックアップ

「卵は1つのカゴに盛るな」ということわざがある通り、クラウドバックアップはローカルと隔絶された場所にデータを保存します。そのため、災害やネットワーク全体を巻き込むようなマルウェア攻撃などによりオリジナルファイルやローカルバックアップが破壊されても影響を受けることはありません。また、ユーザーがどこからでもファイルにアクセスできるのもクラウドバックアップの利点といえるでしょう。

マルウェア:セキュリティ対策

バックアップの手段を検討する上で忘れてはならないのはマルウェアなどサイバー攻撃からいかにデータを守るかということです。というのも、マルウェアの一種であるランサムウェアは、サーバーやシステムに感染してデータを暗号化し、使用不能な状態にするのですが、その標的はバックアップデータにまで広がるからです。

つまり、いくらバックアップをとっていてもランサムウェアの標的となるマシンからアクセスできるものであれば、一緒に感染し暗号化されてしまい、復旧が不能になる可能性が高いということです。そのためクラウドバックアップを選択する場合もランサムウェア対策を搭載したセキュアなバックアップソリューションが必要なのです。

あなたの会社は「クラウド」使ってる?

2021年の情報通信白書(総務省)によると、回答した企業の87.1%がクラウドサービスの効果を実感している(「非常に効果があった」32.5%、「ある程度効果があった」54.6%)ことが分かりました。また、利用したサービス内容について36.5%の企業が「データバックアップ」と回答し、その割合は2019年の31.4%よりも増加しており、増大するデータ消失に備えたソリューションとしてクラウドを選ぶ企業が確実に増えていることがうかがえます。

クラウドを利用するメリット

以上を前提にしてクラウドを利用するメリットをまとめると次の3点に集約できます。

1. データが離れた場所に保存されるため、消失のリスクが下がる

2. インターネットを通じてどこからでもデータにアクセスできるため、場所に縛られなくなる

3. バックアップが自動的に行われるため、手間がかからなくなる

使えるクラウドバックアップ

使えるねっとが提供する「使えるクラウドバックアップ」は数あるクラウドバックアップサービスの中でも多くの中小企業に支持されています。その理由はコストパフォーマンスの高さと導入の手軽さです。

クラウドの利用はこんなに簡単+セキュリティも安心

使えるクラウドバックアップはイメージバックアップという方法を採用。通常のファイルバックアップだと新しいマシンにOSをインストールし、必要なアプリケーションを再インストールしてからようやくファイルの復元を行いますが、イメージバックアップはその手続きを大幅に短縮できるため、万一データが消失しても通常業務がすぐに再開できます。

また、ランサムウェアからデータを守るための人工知能AIベースのテクノロジー「アクティブプロテクション」を導入、問題が発生する前にリスクを検知し、サイバー攻撃からも大切なデータをしっかり守ります。

価格は容量200GB、パソコン1台+モバイル3台込みで月単価¥1,408(2年契約)、低コストでの導入が可能です。

30日間の無料のトライアルご希望もお待ちしております。まずはお気軽にお問合せください。

使えるクラウドバックアップの詳細はこちら>>

.jpg)

無料通話:0120-961-166

(営業時間:10:00-17:00)

企業にとっては、コンピュータに入っているデータはまさにビジネスの生命線とも言えるほど大切なものです。言うまでもなくデータをバックアップすることは必要不可欠なアクションです。最近ではバックアップの重要性も広く認知されるようになってきましたし、ほとんどの会社が、何らかの形でバックアップをとっていると思われます。

しかし、果たしてあなたの会社・部署のバックアップ戦略は、本当に充分なものだと断言できるでしょうか? 残念ながら、多くの企業のデータバックアップ戦略は、時代に即した、「本当に安心できる」レベルにまでは達していないのが現状です。今日は、企業が今すぐバックアップ戦略を見直すべき理由を4つ、ご紹介します。

1.データ災害のリスクは年々増加

企業がデータを失ってしまう危険性は、実は年々増加傾向にあります。日常の些細なデータ事故であれば、通常のローカルバックアップでも対応できるかもしれません。しかし、地震や水害といった自然災害、あるいは火災、さらには盗難といった、近年増加中のリスクにはとても対応しきれないでしょう。

自然災害の多い日本では特に、こうした予測の難しいリスク要因によるデータ損失が多数発生しており、一度大規模なデータ事故が起きてしまえば、ビジネスに壊滅的な影響を及ぼしてしまいかねません。オフィスから離れた場所で安全にデータをバックアップするために、すべての企業がクラウドバックアップサービスの導入について検討してみるべきです。

2.サイバー攻撃の脅威が拡大中

サイバー攻撃による脅威は、もはやどの企業にとっても他人事ではありません。世界では毎日、数えきれないほどたくさんのマルウェアが新たに検出されており、すべてのサイバー攻撃のうち36%は、中小企業をターゲットにしています。2021年9月に発表された警視庁のレポートでは、ランサムウェアの被害のうち中小企業が占める割合が66%に上り、そのうち調査や復旧に1,000万円以上かかったという回答も39%を占めています。サイバー攻撃は、とても身近で差し迫った脅威なのです。

【事例】ハッカーがFBIのアカウントからスパムメールを送信

しかし、残念なことことに対策をいかに講じていてもサイバー攻撃の被害に遭うことはあり得ます。それを示す事例をご紹介しましょう。

FBI(米連邦捜査局)といえば誰もがそのセキュリティ対策は世界屈指だと考える方が多いかと思いますが、2021年11月13日、ハッカーがFBIの外部メールシステムに不正アクセスし、FBIの電子メールアカウントから数万件の電子メールを送信したという事件も実際に起きています。電子メールにはマルウェアは添付されていなかったとのことですが、「優秀な」ハッカーがその気になれば、民間企業のシステム侵入はさほど難しいことではないはずです。

万が一の場合に備えてバックアップをしておくことが中小企業にとってどれほど大切かお分かりいただけるではないでしょうか。

バックアップをしておくべきその他の理由

バックアップをしておくべき理由はサイバー攻撃に備えるためだけではありません。他にも考えられるリスクがあります。さらに2つ挙げましょう。

3.ハードウェアの故障は必然的

多くの企業でローカルバックアップの主役を担っているハードディスクやテープは、いずれ確実に寿命を迎えます。また、ハードディスクは非常に繊細な記録メディアなので、ちょっとしたことですぐに故障してしまいかねません。

このように脆弱なバックアップ手段だけに頼ることは、大切なデータを失うリスクをかなり高めてしまいます。しっかりとデータを守るためには、ローカルのハードディスクだけに依存しないバックアップ環境の構築が必須です。

4.テクノロジーの進歩が加速

テクノロジーやトレンドの進化・変革スピードは、近年ますます加速しています。デルテクノロジーズが2020年に行った調査によると、企業が管理しているデータ量は2018年より40%増、2016年からは831%も増加したとのことです。各企業が持つデータの量は今後も飛躍的に増えるでしょうし、技術的な進歩に対応するためには、設備・システムの入れ替えや改良を常に検討していかなければなりません。ですから、フレキシブルで、かつスケーラビリティのあるバックアップソリューションを選択することで、変化に対応するための時間的・金銭的コストを大幅にカットすることができます。

日頃からのバックアップが非常時の命綱に

今回ご紹介する事例では、被害にあった企業のオフィスにおいて、スパムメールのリンク経由でランサムウェアがインストールされてしまい、社内サーバーのファイルが暗号化され、閲覧もアクセスもできなくなってしまいました。

犯人は、ファイルに再びアクセスしたければ「身代金」を払う必要があるとして、多額の金銭を要求。しかし、実際に身代金を支払っても、本当にファイルの暗号化が解除されるかどうかはわかりません。そこでこの企業は、普段使っているクラウドバックアップサービスのプロバイダに連絡を取り、対応を依頼。結果として、身代金を一切払わずに、すべてのデータを無事、復元することに成功したのです。

被害が発生した場合はどうすべき?

ランサムウェアへの感染が発覚したとき、まずすべきなのは、いつもの定期的なバックアッププログラムを一時停止することです。感染後も普段通りバックアップを続けてしまうと、感染前のファイルが、暗号化されたファイルで上書きされてしまう危険性があります。

また、バックアップを長い期間とっていれば、データの複数バージョンのコピーが作成されていることになるため、ファイル復元の成功率は上昇します。サイバー攻撃によってビジネスが大打撃を受けてしまわないよう、今すぐ行動することが肝要です。

使えるクラウドバックアップ

ここまでご紹介してきた4つのリスクに効果的に対処できるのは、やはりクラウドバックアップだと言えるのではないでしょうか。バックアップ戦略の見直しは、多くの企業にとって喫緊の課題です。これを機会にぜひ、使えるねっとの「使えるクラウドバックアップ」で、万全で安心なバックアップをご検討ください。

高度なセキュリティで企業データを根底から守るソリューション

使えるクラウドバックアップはサイバー攻撃だけでなく、災害やハードウェアの故障からも企業データを守る最強のソリューションです。にもかかわらず、専門的な知識や複雑な構築作業は不要、設定は5分で完了し、ファイル単位での復元も可能であらゆる事態に対応できます。

価格は容量200GB、パソコン1台+モバイル3台込みで月単価¥1,408(2年契約)、低コストでの導入が可能です。

無料のトライアルご希望もお待ちしております。まずはお気軽にお問合せください。

使えるクラウドバックアップの詳細はこちら>>

.jpg)

無料通話:0120-961-166

(営業時間:10:00-17:00)

データを記憶する媒体であるHDDやSSDはますます大容量化、高速化しています。しかも低価格で購入できるためユーザーにとっては嬉しい限りですが、心配な面もあります。それらの膨大なデータが一気に失われてしまうリスクです。

故障、ウィルス感染、災害などデータは常にさまざまな危険ととなり合わせ。そして、そのリスクを回避するために不可欠なのがバックアップです。今回はこのテーマを深堀りしてみましょう。

バックアップは重要だけど…

もちろん、バックアップの重要性は今に始まったことではありません。そのことは分かってはいても何だかややこしそうだし、改めて調べるのも面倒だし…「自分のPCやスマホは大丈夫だろう」とたかをくくって、ついつい後回しにしていませんか?

3割の人がバックアップ未経験!?

ある統計によると、アメリカ国内の実に約3割の人が、調査に対して「これまで一度もバックアップをしたことがない」と答えています。これだけあらゆるデータがPC・スマートフォンに保存されるようになったにも関わらず、まだ少なくない割合の人たちがバックアップ未経験であるというのが現実なのです。

日本でのバックアップの現状

いまやPC同様のストレージを持つようになったスマホ。人によってはアドレス帳や写真、動画などPC以上に重要なデータをスマホに保存しているという方もおられるでしょう。TIME&SPACEが2020年に行った調査によると、全体の40.4%がスマホの「バックアップをとっていない」と回答、その理由として「方法が分からないから」が29.2%、「面倒だから」が27.0%、「気にしたことがないから」が17.7%という結果でした。

なぜバックアップするべきなのか?

アメリカでも日本でも多くの方々がバックアップに無頓着なのに驚かされますが、大切なデータは失われてしまえば2度と取り返せない可能性もあります。バックアップをしないことで被害を被るのは結局のところ他でもない自分自身なのです。

以下に示すように、今私たちが置かれている環境を考えると、そのリスクはますます高まっています。

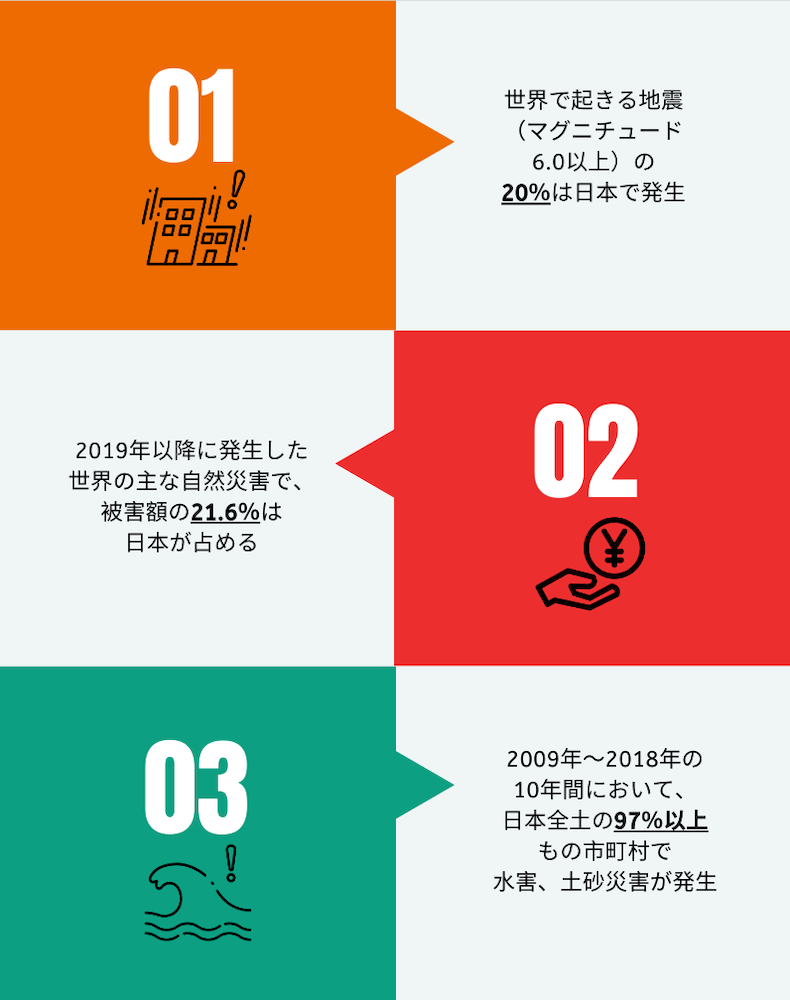

日本は屈指の災害大国

日本は豊かな自然に恵まれていますが、そうした自然が時に猛威を振るう災害が非常に多い国でもあります。

例えば、日本の国土は全世界の1%に過ぎませんが、世界で起きる地震(マグニチュード6.0以上)の20%は日本で起きています。

また近年、気候変動や都市化の影響による水害リスクも高まっています。例えば、1時間あたりの降水量が50ミリ以上の短時間豪雨の発生頻度は1976年からの10年間に比べて、直近10年間は1.4倍に増加しています。

このまま地球温暖化が進むと今世紀末には大雨の日数やゲリラ豪雨の発生頻度は今の20倍以上になると気象庁は警告しており、企業であっても個人でもあっても今や日本で災害によるデータ損失のリスクに備えることは必須といえるでしょう。

高まるサイバー攻撃・マルウェア対策

2021年10月31日、徳島県の病院に設置された十数台のプリンターが突然一斉に動き出し、「データを盗んで暗号化した。身代金を払わなければデータを公表する」と犯行声明をプリントアウト、ランサムウェアによって患者8万5000人分のカルテを見ることができなくなりました。

こうしたサイバー攻撃の被害を受ける企業や組織の数は増大しており、2020年4月以降に受けたサイバー攻撃を前年同月比で「増加した」と回答した企業は33.8%、「減少した」と回答した5.9%を大幅に上回りました。テレワークの普及拡大や社会全体のDX(デジタルトランスフォーメーション)、Iot機器の使用の増加とともにサイバー攻撃も増加していることが分かります。

パソコンで避けられない「寿命」

以上、データの消失リスクとして災害とサイバー攻撃を挙げましたが、さらに考えられるのがHDDなど本体の故障です。

パソコンの寿命ってどれくらい?

パソコンの寿命は本体の性能や使用状況によって異なるため一概にはいえませんが、およそ5年が目安だとされています。ただ、データを格納するHDDは内蔵型の場合は4年程度、外付けHDDの場合はさらに短く3年程度(駆動時間にすると約10,000時間程度)とされています。HDDは物理的にディスクを回転させて読み書きさせる構造ですので、時間と共にディスクの表面がすり減ってしまうのです。室温や湿度が高い環境だと、さらにその寿命は短くなる可能性があります。

それに対してSSDは電流信号でデータの読み書きがなされるため、HDDよりも長い5年程度が寿命だとされています。いずれにしてもパソコンや記憶媒体の寿命はいずれ、確実に訪れます。

日頃からバックアップしておけば安心!

ですから、突然その時が来ても慌てずに済むよう、日頃からファイルのバックアップを取っておくことが何より重要です。

バックアップにも、ハードディスクへのバックアップなど様々な方法がありますが、一番安心でおすすめできるのはクラウドバックアップです。クラウドバックアップサービスを使えば、大切なファイルを、自動的に安全な場所へ保存してくれます。他の手段と比べても、最も手軽で、かつ取りこぼしのないバックアップ方法だといえるでしょう。

使えるクラウドバックアップ

使えるねっとが提供する「使えるクラウドバックアップ」はクラウドバックアップサービスの中でもコストパフォーマンスが高く、手軽に導入できるため多くの中小企業に支持されています。

ファイルはもちろん、OS丸ごとまでさまざまなバックアップ設定が可能

使えるクラウドバックアップは災害やサイバー攻撃から大切なデータを守る最強のソリューション。

バックアップについては、あらゆるデバイスのアプリケーション、システム、データに発生するすべてのインシデントに対応する迅速かつ信頼性の高い復元が可能です。

また、万全のセキュリティ対策で問題が発生する前にリスクを検知し、データを保護します。

価格は容量200GB、パソコン1台+モバイル3台込みで月単価¥1,408(2年契約)、低コストでの導入が可能です。

無料のトライアルご希望もお待ちしております。まずはお気軽にお問合せください。

使えるクラウドバックアップの詳細はこちら>>

.jpg)

無料通話:0120-961-166

(営業時間:10:00-17:00)

DX(デジタル・トランスフォーメーション)が急速に進む中、企業が保有するデータ量と価値はますます増大しています。そのため、データの保護はどの企業においても最優先課題の1つといえるでしょう。言い換えると、国内企業はデータの安全を脅かす2つの危険に対処する必要があります。1つが災害、そしてもう1つがサイバー攻撃です。今回はそれらの脅威がどれだけひっ迫しているのかと、各企業がとるべき対策についてご説明します。

日本は世界屈指の災害大国

日本が災害大国であることは今さらいうまでもないことですが、「自分や自分の会社は大丈夫だろう」と思っていらっしゃる方もまだまだ多いのではないでしょうか。しかし、今後の災害発生確率については多くの専門機関が繰り返し警告を出しており、国内で事業を営んでいるのであれば、すべての企業担当者は以下のデータを直視する必要があります。

今後起こりうる災害

-

南海トラフ地震の発生確率は今後30年間で70~80%。

-

30年以内に震度6以上の激しい揺れに襲われる確率は東京新宿区の都庁で47%、横浜市38%、名古屋市46%、大阪市30%。

-

東北・日本海側などは今後の発生確率は相対的に低いが、過去において大きな被害が発生している(「新潟県中越地震(2004年)」、「東日本大震災(2011年)」など)。

-

2019年の水害被害額は全国で2兆1,800億円であり、1年間の津波以外の水害被害額は統計開始以来最大。

-

2021年8月、気象庁は「大雨特別警報」や線状降水帯の発生による「顕著な大雨に関する全般気象情報」を各地に発表。九州北部では1週間も経たずに年間雨量の5割に達する地域も。

サイバー攻撃:デジタル世界での「災害」

リアルな世界での災害に加えて、企業にとって警戒すべきもう一つのリスク、それは企業のデータを脅かすデジタル世界での「災害」、サイバー攻撃です。2021年5月にアメリカのパイプライン大手「コロニアル・パイプライン」が攻撃を受け、東海岸の全燃料の45%を供給するパイプラインが停止したことは記憶に新しいですが、人命や社会インフラに与えるダメージを考えると、まさに「災害」といっても過言ではありません。

ランサムウェアによる被害

2021年8月にIPA(情報処理推進機構)が公開した「情報セキュリティ10大脅威2021」によると、組織にとって最も大きな脅威と考えられるのが「ランサムウェアによる被害」です。

.png)

出典:「情報セキュリティ10大脅威 2021」/IPA(情報処理推進機構)

https://www.ipa.go.jp/security/vuln/10threats2021.html

ランサムウェアとはウイルスの一種で、企業のPCやサーバーがこのウイルスに感染すると保存されているデータが暗号化されたり、端末そのものが利用できなくなったりします。そして、その復旧と引き換えに金銭や暗号資産を要求されたり、または金銭の支払いの有無にかかわらずデータが暴露されたりする極めて悪質なサイバー攻撃です。

実際、警視庁が9月に発表したデータによると、2021年上半期におけるランサムウェアの攻撃は2020年下半期の3倍近くに増加し、調査や復旧費用の総額が1,000万円以上要した企業も全体の4割近くを占めていたとのことです。

日本でのランサムウェア被害と侵入経路

上述の警視庁の調査によるとランサムウェアの感染経路はVPN機器からの侵入(55%)、リモートデスクトップからの侵入(23%)、不審メールやその添付ファイル(13%)、その他(10%)となっています。ランサムウェア被害の増大には、多くの企業が新型コロナウイルス感染対策としてリモートワークを始め、リモートデスクトップや社外から社内ネットワークに接続するためのVPN機器の導入したことが大きく関係していることが分かります。

データの安全を守るために

以上の調査結果から、2021年の現時点において企業のデータがいかに脅威にさらされているかお分かりいただけたと思います。

これらを踏まえて企業の担当者がなすべきことは、将来起こりうる脅威におびえるのではなく、「備えあれば患いなし」という言葉の通り、今できる対策をとることです。

災害対策

災害対策としてされている一つの方法は企業のデータをクラウドに保存しておくことです。被災する可能性の低い場所に保存されたデータが災害時であっても保護されていれば、社内のマシンを復旧後オリジナルマシンへデータを復元できますし、災害によってマシンが全損したとしても別のマシンに復元することが可能です。さらにクラウドのバックアップデータから必要なファイルやフォルダだけを取り出すことも可能です。

ランサムウェア対策

原則として、サイバー攻撃には多層防御で立ち向かいましょう。セキュリティ上の脅威は多岐に及ぶため、防御策を重ね合わせることであらゆる脅威やリスクに備えることが可能になるのです。具体的には入り口においてはファイアウォールやWAFなどによって外部からの侵入を防ぎ、内部にもセキュリティシステムを構築し、さらに万が一データが流出した場合でも悪用を防ぐためにデータを暗号化したり、閲覧・操作制限したりしておくことも重要です。

サイバー攻撃の中でもっと警戒すべきランサムウェアの攻撃を防ぐためにはいかなる備えが必要でしょうか?以下の3段階での対策を講じてください。

■侵入を防ぐ

・セキュリティソフト、OS、主要なソフトウェアを常にアップデートし、最新の状態であることを確認する。

・疑わしいリンク、ポップアップはクリックしない。不審メールは開かない。

・信頼できるウェブサイトを利用する。

■攻撃を防ぐ

・最新テクノロジーのセキュリティプロダクトを活用する。

・日常業務で強い権限のユーザ(管理者権限を有するもの)を利用しない。

■復旧

・定期的なバックアップと最低1つのオフラインデータを保存しておく。

使えるクラウドバックアップ

企業が立ち向かうべき2つの大きな脅威、災害とサイバー攻撃から同時にデータを守る効果的なソリューションを最後にご紹介いたします。

【クラウドバックアップ】万全のセキュリティ対策でデータを保護

使えるクラウドバックアップは災害対策としての「バックアップ」、サイバー攻撃対策としての「セキュリティ」を組み合わせた最強のソリューション。

バックアップについては、あらゆるデバイスのアプリケーション、システム、データに発生するすべてのインシデントに対応する迅速かつ信頼性の高い復元が可能です。

また、万全のセキュリティ対策で問題が発生する前にリスクを検知し、データを保護します。

価格は容量200GB、パソコン1台+モバイル3台込みで月単価¥1,408(2年契約)、低コストでの導入が可能です。

無料のトライアルご希望もお待ちしております。まずはお気軽にお問合せください。

使えるクラウドバックアップの詳細はこちら>>

.jpg)

お電話でのお問い合わせはこちら:03-4590-8198

(営業時間:10:00-17:00)

(1).jpg)

.jpg)

.jpg)

.png)

.png)

.jpg)

.png)

.png)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.png)

.png)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.png)

.jpg)