個人であれ、法人であれ、予期せぬ事態に備えた「データのバックアップ」は不可欠です。ただ、一口にバックアップといっても、データを別の端末に保管する「ローカルバックアップ」と、クラウドストレージを使用する「クラウドバックアップ」があります。

ここでは、クラウドバックアップにフォーカスして、その必要性や種類、選び方、さらにはおすすめのクラウドバックアップ8選を紹介します。

目次

クラウドバックアップとは

クラウドバックアップの必要性

【法人向け】クラウドバックアップがおすすめの理由

【個人向け】クラウドバックアップがおすすめの理由

法人・個人おすすめのクラウドバックアップ比較8選

クラウドバックアップの種類

クラウドバックアップの選び方

クラウドバックアップを利用する上での注意点

安心・安全でおすすめのクラウドバックアップは「使えるクラウドバックアップ」

FAQ

「クラウドバックアップ」とは、オンライン上のストレージ(クラウドストレージ)に復元用のデータを保管することです。

従来は、別のハードディスクなどの端末やサーバにデータを複製しておくローカルバックアップが一般的でした。しかし、データを保管したハードディスクをうっかり落とすなど衝撃を与えると、中のデータが消失してしまう可能性があります。また、同じオフィス内にデータを保管した端末を置いておくと、災害リスクに常にさらされてしまいます。つまり、ローカルバックアップは物理的な障害に弱いのです。

この点、クラウドバックアップは、ローカルバックアップに比べ、物理的な障害に強く、しかも低コストで導入できるというメリットがあります。オンプレミスでバックアップ環境を構築するには高額な初期投資や運用コストが必要ですが、クラウドサービスなら月額料金で利用できるため、中小企業でも導入しやすいのが魅力です。特に、ナレッジとして蓄積した貴重なデータは一度失ってしまうと事業全体に影響を与えかねません。日ごろから自社の業務にデータがどれだけ深く関わっているのかを認識し、その扱いと保管・保護にはしっかりとした対策を取っておくことが重要となります。

クラウドバックアップとは?詳しくはこちら

クラウドバックアップは個人であれ、また企業の規模に関係なく必須です。クラウドバックアップが必要な3つの理由について説明します。

災害・障害対策

クラウドバックアップが必要な1つ目の理由は、災害・障害に備える必要があるからです。

日本は災害大国であり、災害に備える意識は他国と比べても高いといわれています。しかし、近い将来、ほぼ確実に起きることが予測されている南海トラフ巨大地震や、首都直下地震に向けて具体的な備えをしているか、自社の状況を改めて考えてみる必要があります。

例えば、気象庁が2024年11月に発表した情報によると、今後30年以内に南海トラフ巨大地震の発生する確率は70~80%です。その規模は東日本大震災の10倍と想定されており、震度7の揺れが静岡県から宮崎県まで広範囲にわたって襲います。さらに、南海トラフ巨大地震の津波もこれまでの地震をはるかに上回るもので、高知市を襲うとされている津波は34m、高知県の沿岸部はほぼ壊滅してしまうとさえいわれています。東日本大震災での津波は16.7mでしたが、静岡県を襲う津波は33mとほぼ倍の高さ、和歌山県でも20mに及びます。

多くの大企業が集中する首都圏を襲う首都直下地震の発生確率は、政府によると30年以内に70%(2020年1月24日時点)です。東京だけでなく、千葉県、埼玉県、神奈川県、山梨県、茨城県を含む関東地域のどこを震源にして起こるか分からないため、幅広いエリアの企業が備えをしておかなければなりません。

さらに激甚な被害をもたらすとされているのが、富士山の噴火です。噴火によって溶岩流や泥流が静岡県の一部に流れ出し、高速道路が寸断されたり、電力供給が寸断されたりする可能性も指摘されています。噴火によって火山灰が降るといわれていますが、私たちが普段イメージするような小さな灰とは異なり、ガラス片のようなものが降り注ぐと考えるべきです。そうした火山灰は私たちの体内に影響を与えるばかりか、企業のインフラや情報資産にも深刻な被害をもたらすでしょう。

災害が企業にもたらす被害は甚大ですが、他にも喫緊で発生確率がより高いものにシステム障害が考えられます。例えば、2019年に53の自治体のデータがシステム障害によって消失した例を取り上げましょう。

日本電子計算が提供している自治体向けIaaS(「Infrastructure as a Service」)にシステム障害が発生した結果、全体の15%のデータはバックアップが見つからず、復旧が不可能になりました。IaaSとは、サーバやストレージ、ネットワークなどのハードウェアからインフラまでを提供するサービスのことです。自治体が保管するデータが消失したことで住民サービスに大きな影響が出ましたが、企業が保有する情報にも多くの顧客データ、機密情報が含まれることから、クラウドバックアップによって対策するなど、データの保管には細心の注意が必要です。

ランサムウェア対策

クラウドバックアップが必要な2つ目の理由は、毎年増加しているランサムウェア攻撃です。

ランサムウェアとは、マルウェアの一種であり、感染すると端末がロックされたり、ファイルを暗号化したりします。ロックや暗号化を解除するためには被害者は「身代金」を支払わなければならないため、「ランサム(身代金)ウェア」と呼ばれています。

警察庁が2024年9月に発表した報告によると、令和6年度上半期の企業・団体等によるランサムウェア被害件数は114件であり、令和5年度下半期より20件増加しました。

近年、ランサムウェア攻撃の中で特徴的なのは「二重恐喝(ダブルエクストーション)」と呼ばれる手法です。これは、データを暗号化するのみならず、「対価を支払わなければデータを公開する」と二重に恐喝する悪質なもので、令和6年上半期では被害全体の82%を占めていました。また、警察庁に報告された被害件数114件のうち、大企業は30件、中小企業は73件であり、企業規模に関わりなくランサムウェア対策が必要であることが分かります。さらに被害企業・団体等のバックアップの取得・活用状況については、有効回答69件のうち11%にあたる8件で「バックアップを取得していなかった」と回答していることにも注目すべきでしょう。

ランサムウェアによるデータ消失の事例も多く発生しています。例えば、2022年7月には、千葉県南房総市の教育委員会の校務ネットワークがランサムウェア攻撃を受け、サーバのデータが暗号化されました。結果として、市内12の小中学校の個人情報が消失してしまいました。

「自社はセキュリティ対策をしっかりしているから大丈夫」と思うかもしれません。しかし、ランサムウェアの被害を受けた企業の多くはセキュリティ対策に着手していたのです。にもかかわらず、運用面に問題があったり、セキュリティソフトの更新が漏れていたりすることで、ランサムウェアに感染するケースが後を絶ちません。万が一のことを考えて、データのバックアップは必須なのです。

参考:「令和6年上半期におけるサイバー空間をめぐる脅威の情勢等について」(警察庁)

(https://www.npa.go.jp/publications/statistics/cybersecurity/data/R6kami/R06_kami_cyber_jousei.pdf)を加工して作成

人的なミスへの対策

クラウドバックアップが必要な3つ目の理由は、人的なミスに備える必要があるからです。

データ消失の要因といえば、サイバー攻撃やシステム障害をイメージする人も多いかもしれませんが、人的ミスもかなり高い割合を占めています。多くの企業で不注意によって重要なファイルを消去してしまったり、操作を間違えてデータを上書きしたりする事例も見られます。人間が操作する以上、人的なミスは必ずいつか生まれます。「備えあれば憂いなし」という言葉の通り、前もってバックアップしておけば、人的なミスに対処することも可能です。

法人向けのバックアップには大きく分けて2つあります。1つは社内のサーバやハードディスクなど他の端末にデータを保管するローカルバックアップ、もう一つがクラウドバックアップです。

総務省の通信利用動向調査(令和5年版)によると、クラウドサービスを一部でも利用している企業の割合は77.7%で、データバックアップとして利用しているのはそのうち42.0%でした。クラウドサービスの利用目的として最も多かったのが「ファイル保管・データ共有」(68.8%)だったことを考えると、企業のクラウドバックアップが広く浸透するのにはもう少し時間がかかるかもしれません。

まだ導入していない企業にもクラウドバックアップがおすすめな理由を4つご紹介します。

運用コストを抑えられる

クラウドバックアップがおすすめな1つ目の理由は、運用コストを抑えられることです。企業がローカルバックアップを選択する場合、運用するためにはサーバの費用だけでなく、管理するために専門スタッフの常駐が必要であり、そのための人件費がかかります。

それに対して、クラウドバックアップなら、サービスを提供する事業者のデータセンターにデータを保管するため、社内にサーバを設置する必要がありません。運用するスタッフも自社では基本的に必要ないため、人材コストも抑えられます。

また、事業の拡張とともにストレージが足りなくなった場合も、必要なリソースの分だけ増やせば足りるため、無駄な運用コストがかかりません。

操作が簡単で導入しやすい

クラウドバックアップがおすすめな2つ目の理由は、操作が簡単で導入しやすいことです。ローカルでバックアップを実施する場合、専門スタッフが付きっきりで対応することも少なくありません。

それに対して、クラウドバックアップなら、自動バックアップが可能で、手間がかかりません。範囲や時間を前もって設定しておけば、バックアップが実行されるため、専門的な知識がなくても大丈夫です。

データの復旧がしやすくBCP対策ができる

クラウドバックアップがおすすめな3つ目の理由は、データの復旧がしやすくBCP対策ができるからです。

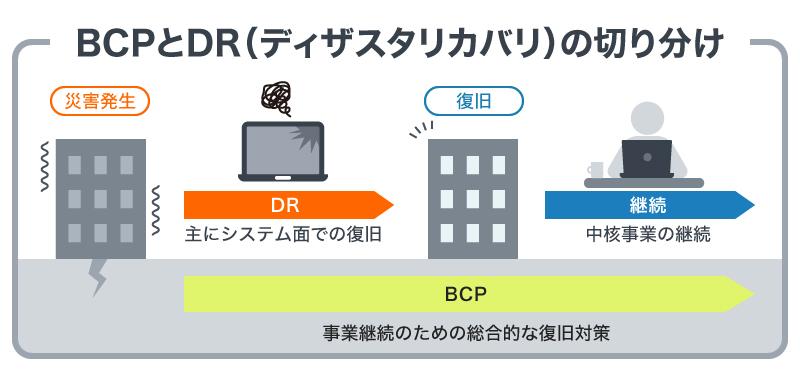

BCP(事業継続計画:「Business Continuity Plan」)対策とは、企業が災害や感染症の流行、戦争やテロなどのリスクに直面した場合、事業を継続するために何を行うべきかを示した計画です。

上述したように、企業がデータを消失するリスクには地震や火山噴火、サイバー攻撃などさまざまな要因が考えられます。にもかかわらず、BCPを策定している企業は決して多くありません。

帝国データバンクが全国1万1,410社を対象に2024年5月に行った調査によると、BCPを策定している企業は19.8%にとどまりました。企業規模でみると、「大企業」は37.1%でしたが、「中小企業」は16.5%でした。中小企業の経営者もBCPの重要性は理解しているものの、策定するための人員や時間の不足が要因として挙げられました。

中小企業がこうした事態を改善するためには、少しでもBCP対策のハードルを下げることが重要です。BCPには、緊急時の指揮命令系統の構築や、調達先・仕入れ先の分散、従業員の安否確認手段の整備など多岐にわたる施策が含まれます。しかし、最初からあれもこれもやろうとするのではなく、できることから始めましょう。

そのための第一歩としてクラウドバックアップはおすすめです。前出の調査でも、BCPの実施内容として「情報システムのバックアップ」を挙げた企業は全体の57.9%だったことからも、BCPの中でも優先されるべき項目であることが分かります。

参考:帝国データバンク「事業継続計画(BCP)に対する企業の意識調査(2024年)」

BCP対策について知りたい方はこちら

ランサムウェア対策ができる

クラウドバックアップがおすすめな4つ目の理由は、ランサムウェア対策ができることです。

ランサムウェア対策をするにあたってはNIST(米国国立標準技術研究所)が策定した「サイバーセキュリティフレームワーク」が参考になります。2024年2月に約10年ぶりに大幅改訂された「サイバーセキュリティフレームワーク 2.0」は「統治」「特定」「防御」「検知」「対応」「復旧」の6つの機能から構成されています。ランサムウェアに対しても、この6つの機能に沿って対策を講じることができます。

・統治:組織のミッションや目標・利害関係者・役割・期待を踏まえた上で「どの対策を優先に取り組むべきか」という意思決定を導く

・特定:ランサムウェアのリスクについて理解を深める

・防御:適切なセキュリティパッチを適用し、ウイルス対策ソフトを定期的に更新して機器やシステムの脆弱性を防ぐ

・検知:サーバ、ネットワーク機器などのログ監視を徹底し、不正アクセスを迅速に検知する体制を整える

・対応:ランサムウェア攻撃を受けた場合の対応手順、連絡体制を策定しておく

・復旧:暗号化されたデータを復旧する

バックアップはその中でも「対応」「復旧」に関係しているといえるでしょう。ただ、ローカルバックアップだけだと、データを保管したサーバが社内の同一ネットワークとつながっており、ランサムウェアの攻撃対象になりかねません。せっかくサーバにデータを保管していても一緒に暗号化されてしまうなら本末転倒です。

この点、クラウドバックアップなら、社内ネットワークとは物理的に異なるロケーションにデータを保管します。クラウドバックアップのサービスによっては、ランサムウェア・ウイルスなどのマルウェアに対するセキュリティチェック機能も提供しているものもあり、万が一、ランサムウェア攻撃を受けても一緒に被害に遭うリスクを減らすことができ、ランサムウェア対策として効果的です。

クラウドバックアップは法人にだけでなく、個人にもおすすめです。ここでは、クラウドバックアップを個人におすすめする3つの理由を説明します。

クラウドストレージをバックアップとして使える

個人にクラウドバックアップをおすすめする1つ目の理由は、クラウドストレージがそのままバックアップとして使える点です。

クラウドストレージとは、クラウド上にデータを保存するストレージのことです。クラウドストレージによって、いつでもどこでもデータにアクセスできますし、複数の利用者で共有したり、編集したりできます。多くの人が利用しているGoogle DriveやiCloudもクラウドストレージです。

大企業、中小企業など規模を問わず、法人でクラウドストレージを利用する場合は複数のメンバーが絶えずアクセスするため、ファイルが書き換えられてしまう懸念があります。しかし、個人でクラウドストレージを利用する場合はその心配がなく、そのままバックアップとしても使用できるのです。

簡単な操作でバックアップができる

個人にクラウドバックアップをおすすめする2つ目の理由は、簡単な操作でバックアップができる点です。

ハードディスクを使ってバックアップをしたことのある方ならお分かりになると思いますが、定期的にバックアップを取り続けることは至難の業です。ついついバックアップを忘れてしまい、気が付くと前回のバックアップから何カ月も経過していたという方も少なくないでしょう。

この点、クラウドバックアップならインターネットとつながってさえいれば、自動的にバックアップを取り続けてくれます。手間がかからず、簡単な操作でバックアップができるのです。

バックアップを無料で使用できる

個人にクラウドバックアップをおすすめする3つ目の理由は、バックアップを無料で使用できる点です。

個人向けクラウドストレージサービスには無料で使えるものがたくさんあります。例えば、以下のようなサービスがあります。

・Google Drive:15GBまで

・Amazon Drive:Amazon会員なら5GBまで

・OneDrive Basic:5GBまで

・Dropbox Basic:2GBまで

・MEGA:20GBまで

・Box:10GBまで

・Yahoo!ボックス:Yahoo!一般会員なら5GBまで

・セキュアSAMBA:5GBまで

個人であれば保有するデータ量も企業ほど膨大にならないため、無料のクラウドストレージサービスでも十分足りるという人も少なくないはずです。

参考:NTT東日本「クラウドバックアップは利用すべき!おすすめする理由とサービス10選」

|

サービス名

|

月額(プラン)

|

容量

|

特徴とセキュリティ

|

|

使えるクラウドバックアップ

|

200GBの場合 2,200円(税込、月単価、1年契約の場合)

|

200GB〜10TB

|

・ファイル転送をAES-256で保護

・イメージバックアップ採用

・ディザスタリカバリオプション搭載

・ランサムウェア対策

|

|

AOSBOX Business Pro

|

100GBの場合 40,000円(税別、年額)

|

・100GB〜1TB(通常ストレージ)

・1TB〜10TB(コールドストレージ)

|

・AES-256によりデータを暗号化

・間違ってデータを消去した場合も復元可能

|

|

USEN クラウドバックアップ

|

10GBコースの場合 2,900円(税別)+初期費用 2,900円(税別)

|

10GB〜8TB

|

・SSLとAES-256により暗号化

・変更されたデータブロックのみバックアップ

・一括バックアップ、部分バックアップを選択可能

|

|

Box

|

Businessの場合 1,881円(税込、1ユーザあたり、年一括払いの場合)

|

全プラン容量無制限

|

・AES-256による暗号化

・FIPS140-2認定を取得

・ゼロトラストのセキュリティ制御

|

|

Dropbox

|

Dropbox Plusの場合 1,200円(年間払いの場合)

|

・2GBまで無料

|

・ファイル共有、共同編集

・モバイル端末からアクセス

・3台までのデバイスをリンク可能

|

|

Google Drive(Google One)

|

プレミアム 2TBの場合 13,000円(年額)

|

・15GBまで無料

・有料プランは2TB〜30TB

|

・自動バックアップ機能

・複数ユーザ間共有、共同編集

・オンライン対応の設定

|

|

iCloud(iCloud+)

|

50GBの場合 150円(税込)

|

・5GBまで無料

・有料プランは50GB〜12TB

|

・Apple製品とのシームレスな連携

・自動バックアップ

・Android OSでは使用不可

|

|

OneDrive

|

Microsoft 365 Basicの場合 2,440円(年額)

|

・5GBまで無料

・有料プランは100GB〜6TB

|

・自動バックアップ

・最大30日間のファイル復元

・重要情報は「個人用 Vault」で保護

|

※記載の月額はサービスにより契約期間(月払い、年払い)などの区分が異なります

以下では、おすすめのクラウドバックアップサービスを法人向け、個人向けに分けて合計8選ご紹介します。どのサービスが「良い」「悪い」というよりも、それぞれのサービスの特徴に注目し、自社(自分)のニーズに合っているかどうか検証してみましょう。

【法人】おすすめのクラウドバックアップ

法人向けのおすすめのクラウドバックアップは4つです。

1. 使えるクラウドバックアップ

使えるクラウドバックアップは、使えるねっと株式会社が提供するサービスです。使えるねっと株式会社は、1999年からレンタルサーバ事業を開始し、2002年に設立されたクラウドサービスの老舗です。

使えるクラウドバックアップは、世界150か国、50万以上の企業が利用するアクロニス社のサイバープロテクションを採用しています。米軍も採用する最高レベルの暗号化をファイルがアップロードされる前に実施し、すべてのファイル転送もAES-256で保護しています。

具体的には後述しますが、使えるクラウドバックアップが採用しているのは「イメージバックアップ」という方法です。これは、すべてのアプリ、ファイル、ユーザアカウント、各種設定、オペレーションシステムを含むシステムイメージ全体を一気にバックアップするもの。これにより、万が一データが消失してもすぐに通常業務を再開できます。

またディザスタリカバリオプションの利用で、災害発生時には、バックアップイメージからクラウドの仮想マシンに瞬時に切り替えることができるため、事業を継続しながら、より確実にデータを保護します。BCP対策にも最適なソリューションといえるでしょう。

さらに、ランサムウェア攻撃からデータを守るための人工知能(AI)ベースの「アクティブプロテクション」を搭載しています。ファイル、バックアップデータ、バックアップソフトへの疑わしい改変があればすぐに検知、遮断、データを復旧します。既知のランサムウェアだけでなく、最新のランサムウェアやウイルスなどのマルウェアにも対応しているため、サイバー攻撃からデータを守る上でも安心です。

価格は月単価2,200円(税込)~で、自社の用途に合わせて容量を自由に増やせますし、契約期間も1カ月と1年のいずれかから選べます。さらにさまざまなライセンス追加も可能です。

|

容量

|

200GB

|

2TB

|

10TB

|

|

料金

(月単価、税込)

※年一括払いの場合

|

2,200円

|

7,920円

|

17,160円

|

公式HP:使えるクラウドバックアップ

2. AOSBOX Business Pro

AOSBOX Business Proは、スモールオフィスから大企業まで対応した法人向けクラウドバックアップサービスです。BCP対策としても手軽に導入できます。

AOSBOX Business Proの特徴は、復元速度が速い「通常ストレージ」と大量データを長期保存するのに適した「コールドストレージ」を選べるデータバックアップソリューションであるということです。

また、AES-256を採用し、データを暗号化します。しかも、マシン内、データ転送時、サーバ上の3箇所でそれぞれ暗号化するために強固にバックアップデータを保護しています。

さらにより高速にバックアップするために、AOSBOX Business Proは重複データを除外し、増分アップロード、小さなファイルのグルーピング機能を搭載しています。

価格は「通常ストレージプラン」と、大容量ストレージを希望される企業向けの「コールドストレージプラン」に分かれています。それぞれのプランの価格は容量ごとに以下のように設定されています。

|

通常ストレージプラン

|

|

容量

|

100GB

|

500GB

|

1TB

|

|

ユーザ数

|

無制限

|

|

料金

(年額、税別)

|

40,000円

|

160,000円

|

240,000円

|

|

コールドストレージプラン

|

|

容量

|

1TB

|

5TB

|

10TB

|

|

ユーザ数

|

無制限

|

|

料金

(年額、税別)

|

120,000円

|

480,000円

|

720,000円

|

公式HP:AOSBOX Business Pro

3. USEN クラウドバックアップ

USEN クラウドバックアップは、物理サーバ、仮想マシン、PC、アプリケーション、モバイル等あらゆるシステム環境に合わせてカスタマイズできるバックアップサービスです。

転送経路はSSLによって、データはAES-256によって暗号化され、データセキュリティを確保しています。

バックアップは変更されたデータブロックのみに適用、複数世代保存してもクラウド容量を圧迫しません。復元は遠隔からも可能ですし、WindowsでバックアップしたデータをMacに復元することもできます。

また、バックアップの形式として、一括バックアップか、必要な部分だけをバックアップすることも可能です。自社のニーズや業務形態にあわせて、最適化されたバックアップを実現できます。

価格は容量によって異なり、10GBコースから8TBコースまで11コースに分かれています。そのうちのいくつかのコースについて紹介します。

|

コース

|

10GBコース

|

100GBコース

|

1TBコース

|

|

初期費用(税別)

|

2,900円

|

12,000円

|

59,800円

|

|

月額料金(税別)

|

2,900円

|

12,000円

|

59,800円

|

すべてのコースで初期費用と月額料金は同額に設定されており、容量最大の8TBコースでは初期費用、月額料金ともに200,000円です。注意点として、クラウド側の最大容量に達するとバックアップは行われなくなることを覚えておきましょう。

公式HP:USEN クラウドバックアップ

4. Box

Boxは世界的にも多くの企業で導入されているクラウドバックアップサービスです。

AES-256による暗号化、FIPS140-2認定を取得し、ゼロトラストのセキュリティ制御を実現しています。データを保護するための「Box Shield」は深層学習を活用したマルウェア検知機能を備え、マルウェアの拡散を事前に発見・阻止することでデータ漏えいを防ぎます。

セキュリティレベルが高いことに加え、法人向けのすべてのプランでデータ容量は無制限で利用できる点も大きな特徴です。ファイルのアップロードの上限は5GBのため、動画など大容量のファイルでも問題なくアップロードできます。

バックアップシステムを備えた複数のデータセンターによって冗長性を確保することで、SLA(提供するサービスにおいて合意した保証レベル)は99.9%に達します。

|

プラン

|

Business

|

Business

Plus

|

Enterprise

|

Enterprise

Plus

|

|

料金

(1ユーザ、月額、税込)

※年払いの場合

|

1,881円

|

3,135円

|

4,620円

|

6,600円

|

|

アップロード容量上限

|

5GB

|

15GB

|

50GB

|

150GB

|

どのプランも最小ユーザ数は3名で、表示価格は1ユーザ・年一括払いで月当たりの金額(税込)です。どのプランも容量無制限ですが、ファイルのアップロード容量の上限が異なり、Businessは5GB、Business Plusは15GB、Enterpriseは50GBです。

公式HP:Box

【個人】おすすめのクラウドバックアップ

以下では、個人向けのおすすめクラウドバックアップをご紹介します。ただ、以下の4つのサービスは本来はクラウドストレージであり、バックアップに特化したものではないことにご注意ください。

5. Dropbox

Dropboxは2GBまでは無料で利用できます。無料で利用できる容量は他のサービスと比べてやや小さめといえるでしょう。ただ、無料プランでも過去30日間に削除したものを復元でき、最大3台までのデバイスをリンク可能です。

Dropboxの特徴の一つとして、通常はファイルを共有したり、共同で編集したりするのにも便利な点が挙げられます。例えば、共有フォルダを作成した場合、そこにファイルをアップロードすれば他のメンバーも自由に閲覧、編集できます。相手がスマートフォンなどの携帯端末でもアクセス可能なため、いつでもどこでもスピーディな情報共有が可能です。

Dropboxを使用する際はWeb上でログインする必要はなく、デスクトップ上で専用フォルダにファイルをドラッグすれば、自動的にクラウド上でもデータをアップロードしてくれます。そのため、バックアップとして利用することも十分可能です。

ちなみに有料版へアップグレードすれば、Dropbox Plusで2TBまで、Dropbox Essentialsで3TBまで追加できます。

公式HP:Dropbox

6. Google Drive(Google One)

Google DriveはGoogleアカウントをもっていれば、15GBまで無料で利用できます。15GBは個人向けの無料サービスとしては余裕があるように思えますが、Google Photo、Gmailともストレージを共有する点に注意が必要です。自動バックアップ機能があるため、1人で使用する場合はバックアップとして用いることもできます。

Google Driveの別の特徴として複数のユーザで共有したり、編集したりすることもできます。

Google Driveでは、オフライン対応の設定も可能です。場所によってはネット接続が難しい環境があります。そんな場合でも、この機能を使えばデータの編集・変更が可能です。ネットが接続されると、自動的に同期されてデータは更新されるので、常に最新の状態に保たれて、安心です。

個人用アカウントで保存容量が足りなくなった場合は、Google Oneで追加購入できます。プレミアムは2TBで年額13,000円、5TBで年額32,500円、さらに大容量が必要な場合は20TB、30TBも選べます。

公式HP:Google Drive

公式HP:Google One

7. iCloud

iCloudはApple社が提供しているクラウドストレージサービスです。iPhoneなどApple社の製品ユーザ向けのサービスといえるでしょう。5GBまで無料で利用できます。

Apple社ユーザに特化しているため、パソコン、iPhone、iPadなどすべての端末でApple社の製品を使っている人にとって、データをいつでもどこでもシームレスに取り出すことができ、非常に使い勝手の良いサービスです。Apple Storeで購入したり、ダウンロードしたりしたアプリも他のデバイスで同じように使用できるのも大きなメリットといえるでしょう。それに対して、Android OSのスマホなどでは利用できないデメリットがあります。

自動バックアップは設定アイコンから行います。「iCloud」画面が表示されるので、「iCloud Drive」「写真」「メール」「カレンダー」などの一覧の中から自動バックアップしたいものをオン設定にします。この設定により、Apple社製品の端末をWi-Fi環境に接続すれば自動でバックアップできるようになります。

ちなみにiCloudにも有料プランがあり、以下の通りです。

|

プラン

|

iCloud+ 50GB

|

iCloud+ 200GB

|

iCloud+ 2TB

|

iCloud+ 6TB

|

iCloud+ 12TB

|

|

料金

(月額、税込)

|

150円

|

450円

|

1,500円

|

4,500円

|

9,000円

|

公式HP:iCloud+

8. OneDrive

OneDriveはMicrosoft社が提供しているMicrosoft 365に含まれるサービスです。Microsoft 365 Personalのユーザであれば1TBまで利用でき、作成したWordやExcel、PowerPointなどのファイルを自動でバックアップしてくれます。6ユーザまで使用できるMicrosoft 365 Familyであれば、6TBまで利用できます。どちらも年間サブスクリプションで、Microsoft 365 Personalで年額14,900円、Microsoft 365 Familyは年額21,000円です。

サイバー攻撃などの被害にあったり、データを誤って削除したりした場合も、最大30日間は元に戻すことができます。また、パスポートや免許証など個人情報が載せられた重要情報は「個人用 Vault」に保管して保護します。データはMicrosoftが管理するデータセンターに保管されますが、入退室が厳格に管理され、災害などに備えて幾重にもデータを保護する仕組みが採用されているため安心です。

公式HP:OneDrive

上でご紹介した8選の中にも登場した「イメージバックアップ」は、クラウドバックアップの一種です。

ここでは、クラウドバックアップの3つの種類である「イメージバックアップ対応型」「ファイルバックアップ対応型」「ファイルストレージの併用型」について説明します。

イメージバックアップ対応型

イメージバックアップとは、ファイルだけでなく、アプリケーションやOS、さらにはユーザアカウントや設定なども含めてシステム全体を丸ごとバックアップすることです。

イメージバックアップ対応型のメリットは、OSのインストールやアカウント設定などが必要ないため、復旧をスピーディに行えることです。復旧のコストも抑えられます。

イメージバックアップ対応型のデメリットは、バックアップの作業に時間がかかることです。また、万が一バックアップファイルが壊れたら、すべてのデータが失われるリスクもゼロではありません。

ファイルバックアップ対応型

ファイルバックアップとは、その名の通り、ファイル単位でバックアップを実行することです。

ファイルバックアップ対応型のメリットは、保管が必要なファイルやデータを選択できるため、バックアップの時間や容量を節約できる点です。

ファイルバックアップ対応型のデメリットは、イメージバックアップのようにアプリケーションアカウント設定をバックアップしないため、復旧に時間がかかることです。復旧する場合はOS、アプリケーションのインストールから始めて、それぞれの設定をしなければならないからです。企業によっては、復旧作業に膨大な時間がかかるため、経済的損失につながる恐れもあります。

ファイルストレージの併用型

ファイルストレージの併用型とは、Google Driveなどクラウドストレージサービスをバックアップとしても併用するパターンです。

ファイルストレージの併用型のメリットは、コストを抑えられることでしょう。クラウドストレージサービスの中には無料で利用できるものも多くあります。また、ストレージ内のファイルに変更が加えられたら、自動的にバックアップされる点も便利です。

ファイルストレージの併用型のデメリットは、企業がバックアップとして使用するには、無料版だとストレージ容量が足りない恐れがあることです。その場合、有料版に切り替えることも検討してみましょう。

上述の通り、クラウドバックアップサービスを提供している事業者はたくさんあります。その中から自社に最適なサービスを選択するのは簡単ではありません。ここでは、クラウドバックアップを選ぶ3つのポイントについて説明します。

バックアップの種類

クラウドバックアップを選ぶ1つ目のポイントは、バックアップの種類です。バックアップにはイメージバックアップと、ファイルバックアップがあります。そのどちらを選ぶかは自社が導入しているシステムに大きく依存しています。

もし自社が汎用的なシステムを導入している場合は、システム全体を含めてイメージバックアップする必要はないかもしれません。場合によっては、ファイルの一部のみで足りるようならファイルバックアップを選択しましょう。

加えて、NAS(Network Attached Storage)などを利用してバックアップを取っており、クラウドバックアップは補完的に使用したいという方もファイルバックアップがおすすめです。

それに対して、自社システムを高度にカスタマイズしている場合はイメージバックアップが向いています。復旧の際、アプリケーションやユーザの設定を一から行っていると膨大な時間がかかってしまうからです。

セキュリティの高さ

クラウドバックアップを選ぶ2つ目のポイントは、セキュリティの高さです。ローカルの端末ではなく、クラウド上にバックアップするということは、クラウドサービス提供事業者に運用やデータ管理を委ねるということです。相手が専門業者であることは確かですが、セキュリティ面に関してはクラウドバックアップを選ぶ際にしっかりと見極めておきましょう。

総務省はクラウドサービスを利用する際には、以下のような情報セキュリティ対策を行っているかを確認することを勧めています。

・データセンターの物理的な情報セキュリティ対策

・データのバックアップ

・ハードウェア機器の障害対策

・仮想サーバなどのホスト側のOS、ソフトウェア、アプリケーションにおける脆弱性の判定と対策

・不正アクセスの防止

・アクセスログの管理

・通信暗号化の有無

参考:総務省「国民のためのサイバーセキュリティサイト」

(https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/cybersecurity/kokumin/)

また、クラウドバックアップを社内のデータ保護対策として取り入れることで、取引先や顧客に対する安心感の提供にもつながります。「セキュリティ対策をしっかり導入している信頼できる企業」としての印象は、特に情報管理の厳しい業界では極めて重要な要素となります。特に、成長を遂げている最中の中小企業の場合、社員数の増加に伴い社内におけるデータインフラの構築を急ぐ必要が生じます。クラウドバックアップサービスは、このようなときに情報の安全を守り、業務効率を向上させるために効果的なソリューションです。

法人利用の場合は自社業務との相性も確認

クラウドバックアップを選ぶ3つ目のポイントは、自社業務との相性です。

相性を確認するためには、実際に一度バックアップを試験的に実行してみるのが一番です。その際、パソコンやサーバ、他の通信機器に影響がないか、動作が遅くなるなど負荷がかからないかをチェックしておきましょう。

.png)

さまざまな要素を検証してクラウドバックアップを導入したとしても、その後も引き続き注意することがあります。ここでは、導入後にクラウドバックアップを利用する上で注意したい3つのポイントを説明します。

クラウドバックアップのデメリット(リスク)についてはこちら

ハードウェアに負荷がかかり過ぎないようにする

クラウドバックアップを利用する上での1つ目の注意点は、ハードウェアに負荷がかかり過ぎないようにすることです。

クラウドバックアップを導入すると、オフィスの他のハードウェアに負荷がかかり、動作が遅くなる可能性があります。ハードウェアへの過大な負荷が常態化すると、業務効率が下がったり、従業員のモチベーションに影響が出たりする可能性があります。

上述したように、導入前にパソコンや他の通信機器への影響については検証しているはずですが、導入した後で気になるようなら、バックアップの範囲や頻度などを見直すなどの施策が必要かもしれません。

データ重複などによるコスト増に気をつける

クラウドバックアップを利用する上での2つ目の注意点は、データ重複などによるコスト増に気を付けることです。

クラウドバックアップサービスやクラウドストレージサービスの多くが、容量の大きさに基づいて使用料金を設定しています。バックアップに念を入れることは大切ですが、重複したデータが保管され、ストレージを占有していくと、料金がどんどんかさんでしまいます。

クラウドバックアップの設定には、重複するデータを排除する機能がありますので、活用しましょう。また、定期的に自社のバックアップの範囲や保管しているデータを見直してみることも重要です。

帯域圧迫で業務効率が低下する恐れがあるので注意する

クラウドバックアップを利用する上での3つ目の注意点は、帯域圧迫で業務効率が低下しないようにすることです。

帯域とは、時間単位で送信できるデータ転送量のことです。クラウドバックアップの場合、オフィスとは隔離された別の場所にあるデータセンターに大量のバックアップファイルを転送することになります。そのため、帯域を圧迫して、通信環境に影響を与え、オフィス内での他の業務効率を低下させるリスクがあるのです。

こうした事態を避けるためには、不要なデータを削除してバックアップするデータ量を減らすか、夜間などに時間帯を絞り、少しずつバックアップするなどの対策が可能です。また、そもそもバックアップする際にはネットワークの帯域を圧迫しないように転送量の上限を設定しておくとよいでしょう。

(2).png)

使えるねっとが提供する「使えるクラウドバックアップ」は、バックアップ機能だけでなく、データを守り、使うための機能を1つにまとめたサービスです。日々の業務に加え、もしもの時にも事業を止めることなく活用できるため、BCP対策にも最適です。

使えるクラウドバックアップが採用しているのはイメージバックアップ。ファイルだけでなく、ユーザアカウント、各種設定なども含めて丸ごとバックアップするため、ファイル復元がスピーディです。増分・差分バックアップも併用し、バックアップ自体の負荷軽減や容量節約も可能です。

また、大切なバックアップデータはAES-256で暗号化し、長野県のデータセンターで大切に保管します。設定により、お客様のHDDやNASに保存することもできます。もちろん、マルウェア対策にも優れており、セキュリティソフト(ウイルス対策ソフト)の機能を担う「アクティブプロテクション」によって、Petya、WannaCry、Osirisなど最新のランサムウェアからもシステムとデータをしっかり保護します。

ランサムウェアに感染!アクティブプロテクションを使用した場合/使用しなかった場合の、検証ビデオはこちら

使えるクラウドバックアップの別の特徴として、管理者のアカウントから社内の別デバイスを一元管理できる機能があります。デバイスの環境整備や異常が発生した際の対応が手元で行えるため、時間とコストの節約になるばかりか、業務効率化と迅速な対応が可能です。

加えて、近年の悪質なサイバー攻撃に対処するためのエンドポイントセキュリティ「EDR」や「XDR」の導入も可能です。「アドバンストセキュリティ+XDR」はわずか330円/月(税込)です。

ウイルスチェックやパッチ管理など、バックアップの多彩な機能について知りたい方はこちら

クラウドバックアップの導入をご検討中の方は、是非ご相談ください。多層のセキュリティ対策、最新の技術を備えているため、自社で整備するよりもコストパフォーマンスが高く、安心してご利用いただけます。

オンラインでのご案内、自社の状況に合ったプランのご提案、お見積りも可能です。お客様のご予定で30日間無料トライアルを実施していますので、使い勝手や自社の業務との相性をお確かめください。トライアル後そのまま本契約に移行可能です。

大企業、中小企業を問わず、競争力を高めるための投資として使えるクラウドバックアップをご活用ください。

.jpg)

(1)クラウドバックアップのメリットは?

クラウドバックアップのメリットには以下の点があります。

・コストを抑えられる

・BCP対策として有効

・アクセス管理が容易

・容量を柔軟に増やせる

1. コストを抑えられる

ローカルバックアップ(HDDなどのローカルデバイスを使用したバックアップ)を行うためにはさまざまな費用が必要です。その点、クラウドバックアップならサーバの設置などの導入コストだけでなく、専門スタッフの常駐など運用にかかるコストも抑えられます。

2. BCP対策として有効

企業にとって情報は今や貴重な資産です。また、顧客情報や機密情報の厳格な管理は法的要請でもあります。災害やサイバー攻撃に直面しても、情報の流出や消失を防ぐためにクラウドバックアップは有効です。

3. アクセス管理が容易

クラウドバックアップはファイルやフォルダごとに管理を設定でき、情報の不適切な共有や拡散を防止できます。また、ファイルへのアクセスのログデータを残せるため、万が一セキュリティインシデントが発生した場合も、誰がどの時点でどこからアクセスしたのかを特定できます。

4. 容量を柔軟に増やせる

バックアップデータが増大した場合、クラウドバックアップであれば、簡単に容量を増やせます。ローカルバックアップだとサーバの増設が必要であるのに対し、クラウドサービスの提供事業者に対してプランの変更を申し入れれば完了です。

(2)クラウドバックアップのデメリットは?

クラウドバックアップのデメリットには以下の点があります。

・適切に運用しないとコストがかさむ

・セキュリティに懸念がある

・オフィスでの他の業務に影響を与える可能性がある

1. 適切に運用しないとコストがかさむ

クラウドバックアップは適切に利用するとコストを抑えられるのですが、運用を事業者任せにして、何も関与しないとコストがかさむリスクもあります。

クラウドバックアップサービスのコストは、利用している容量に依存しています。そのため、使用期間が長くなり、データ量が増えれば増えるほど、利用料金もかさんでいくのです。「知らない間に請求額が増えている」という事態に陥らないように、データが重複してバックアップされていないかをチェックしたり、不要なデータを定期的に削除したりする施策が必要でしょう。

2. セキュリティに懸念がある

クラウドバックアップのセキュリティはサービスの提供事業者に委ねることになります。そのため、自社で管理できない領域でのセキュリティインシデントの発生を懸念する人がいるかもしれません。不安を解消するためには、クラウドバックアップの提供事業者のセキュリティ対策についてしっかり理解しておくことが大切です。

3. オフィスでの他の業務に影響を与える可能性がある

クラウドバックアップを実行することで、通信の帯域圧迫や他の通信機器に負荷をかける可能性があります。結果として、機器の動作や通信速度が遅くなり、業務効率が低下する懸念もあります。この事態を避けるためには、導入前にテストしておくことが不可欠でしょう。

(3)バックアップしないと起こるリスクは?

バックアップしなければ、企業の情報資産が流出したり、消失したりする恐れがあります。さらに具体的にいえば、バックアップせずにデータが失われてしまった場合、企業は4つのリスクにさらされることになります。

・法的責任を問われるリスク

・企業の競争力低下

・社会的信頼の失墜

・営業活動が停止する

1. 法的責任を問われるリスク

企業が保有するデータの管理に関しては法的責任を問われる場合があります。例えば、業務に関わる電子データはe-文書法や日本版SOX法などにより、保護を確実にすることが求められています。

また、個人情報の安全管理措置は法令によって義務化されています。もし、バックアップをせずに個人データが復旧できないとなると、適切な管理がなされていなかったとみなされ、法的責任を問われる可能性があります。

2. 企業の競争力低下

企業のマーケティングや戦略策定においてデータの存在感はますます大きくなっています。データの量と価値は増大し続けているため、データを損失することは企業の競争力低下に直結します。

3. 社会的信頼の失墜

データは自社が保有しているだけでなく、他社とやりとりするものです。そのため、データが失われてしまうと、取引先との業務や子会社とのやりとりも停止することになります。ランサムウェアや災害など、自社にとっては予測できなかった事態だとしても、バックアップさえしていればデータを復旧できます。しかるべき措置をしていなければ、自社の管理体制や経営姿勢に対する疑義を生み、信用は低下し、社会的信頼も失墜する可能性があります。

4. 営業活動が停止する

近年の企業活動はITシステムに大きく依存しています。在庫管理や営業支援、コミュニケーションツール、ECサイトなど、ありとあらゆる業務がシステムを通じて行わているのです。こうしたシステムはデータによって機能しているため、データが失われれば、広範囲にわたり業務が停止状態に追い込まれてしまうでしょう。企業活動が停止すれば、その間の逸失利益は膨大になります。

これらのデータがローカルサーバだけにしかなければ、災害などで物理的に破壊された場合、ビジネスは大きなインパクトを受けます。この点、クラウドバックアップでは遠隔地にデータを保管できるため、オフィスが仮に被害を受けてもデータを保護することが可能です。

.jpg)

お電話でのお問い合わせはこちら:03-4590-8198

(営業時間:10:00-17:00)

2011年6月にリリースされ、Word、Excel、PowerPoint、Exchange Onlineといったツールをクラウドベースで便利に使えるサブスクリプション型オフィススイート「Office 365」。現在ではOffice 365をさらにパワーアップさせた「Microsoft 365」を使っている企業も多いのではないでしょうか?生産性向上や働き方改革にもつながる、いまやあらゆる業務に不可欠なツールですが、気になるのが作業データのバックアップについてです。

この記事では、Microsoft 365のバックアップが必要な理由やメリット、さらには復元方法までご紹介します。

クラウドバックアップについて知りたい方はこちら

目次

Office 365(現:Microsoft 365)とは?

なぜOffice 365(現:Microsoft 365)のデータバックアップを利用するのか?

Office 365(現:Microsoft 365)のデータバックアップの必要性とは?

データバックアップの範囲

Office 365(現:Microsoft 365)のバックアップツールの選定のポイント

Office 365(現:Microsoft 365)向け!おすすめデータ保護対策のアプローチ3つ

Office 365(現:Microsoft 365)のメリットを享受しつつ、データを自社でコントロールする方法

使えるクラウドバックアップ「Microsoft 365プロテクション」

使えるクラウドバックアップ「Microsoft 365プロテクション機能」の紹介

FAQ

Microsoft 365とOffice 365は「名称が変わっただけで全く同じ製品」と勘違いしている方もおられるようですが、実はそうではありません。

Microsoft 365は2020年4月にMicrosoftからリリースされたクラウドサービスであり、Office 365の機能に加え、Exchange Online、SharePoint Online、OneDrive for Business、Microsoft Teamsなど、オンラインでのプロジェクト管理を活性化するツールが含まれています。加えて、Microsoft OSやライセンス、業務アプリ一式をまとめて管理できるため、より高度な一元管理が可能です。

多くの企業がテレワークを導入しているため、時間や場所を越えてコミュニケーションし、情報を共有する上でMicrosoft 365は単なるビジネスアプリケーションを超えて、今や欠かせないビジネスプラットフォームになっています。

クラウドストレージ比較おすすめ12選!無料の容量が大きいものから機能重視型まで について知りたい方はこちら

Microsoft 365のバックアップと聞くと、「クラウドにデータが保存されているんだから、バックアップなんていらないのでは?」「サービス側できちんとバックアップしてくれているんじゃない?」と思うかもしれません。ここではMicrosoft 365のバックアップが必要な理由を説明します。

働き方が変化してOffice 365(現:Microsoft 365)やコラボレーションツールの利用が増加

上述したようにMicrosoft 365は2020年4月に登場しましたが、その背景の1つに新型コロナウイルス感染対策として導入が進んだリモートワークがあります。オフィスだけでなく、遠隔での共同作業が増える中で、Microsoft Teamsの利用数は一気に増加し、2019年11月時点では2,000万人だったのが、2022年1月には月間アクティブユーザーは2億7,000万人まで増加しました。それに伴ってオンラインでやりとりされるデータ量の増加も留まるところを知りません。

Microsoft 365のデータを定期的にバックアップしておかなければ、失われるデータ量もはかり知れず、ビジネスに与えるインパクトも甚大なものになるでしょう。

サービス側で利用者のデータは保証されていない

データバックアップが必要な最大の理由は、Microsoft 365は利用者のデータ保護を保証していないことです。「クラウドサービス=自動的にバックアップ」ではないのです。

実際、Microsoftのサービス規約には、「損失に一切の責任を負いません」「データの取得ができなくなることがあります」などと明記されており、第三者のサービスを利用しデータを保存することを推奨しています。

さらに、Microsoft 365の利用者データの保持期間にも制限があります(詳細は後述)。アカウント削除後、30日後にはデータまで削除されることになっており、長期間におよぶ監査作業や証拠保持が必要なコンプライアンス対策には向いていません。

ちなみにゴミ箱データの保持期間は以下の通りです。最大でも3カ月で、思ったより短いことが分かります。

|

データの保管場所

|

保持期間

|

|

Exchange Online(削除済みアイテムフォルダ)

|

30日

|

|

Exchange Online(削除済みアイテムフォルダから

削除されたアイテム)

|

14日

|

|

SharePoint Online

|

93日

|

|

OneDrive

|

93日

|

確かにクラウドサービスであるMicrosoft 365によってビジネスの生産性は向上しました。しかし、バックアップの必要性についていえば、これまでのオンプレミス環境と大きく変わったわけではないということです。どんな形でデータを保管しているかに関わりなく、ビジネスは日々データを失うリスクと常に隣り合わせであることを認識しましょう。

代表的なリスクには以下のようなものがあります。

利用者のヒューマンエラー(人為的なミス)対策

端末を操作するのは人間であり、必ずミスをするため、利用者のヒューマンエラーによるデータ消失リスクをゼロにするのはほぼ不可能です。ゼロどころか、アドバンスデザインの調査によると、サーバにおけるデータ消失トラブルの原因の30%は人為的ミスだといわれています。

外部のサイバー攻撃や感染リスク対策(ランサムウェアなど)

帝国データバンクが2022年3月に1,547社を対象に行ったアンケートによると、直近1ヶ月以内にサイバー攻撃を受けた企業は28.4%に及び、1年以内に受けた企業は36.1%にも上りました。

例えば、2024年6月にKADOKAWAが大規模なサイバー攻撃を受け、グループ会社の多くのサービスが使えなくなりました。特にニコニコ動画などの数百ものシステムが連携するサービスをほぼ一から作り直す必要に迫られ、復旧するまでに約2カ月を要しました。加えて、合計25万人の個人情報も漏えいしたとのことです。

これほど大規模なサイバー攻撃ではなくても、企業は巧みなメールや添付ファイルの脅威に絶えずさらされています。定期的なバックアップを取っておけば、仮に感染してもデータの復元が可能であり安心です。

ランサムウェアとは何かを知りたい方はこちら

退職者の嫌がらせなどのリスク対策

Microsoft 365を使用していた従業員が退職する場合、退職者のアカウントは削除することでしょう。しかし、Microsoft 365の場合、アカウントが削除されると、そのユーザーと紐づいたデータも一定期間を経て削除されてしまいます。

多くはないかもしれませんが、退職者が企業や在職従業員に対して嫌がらせをしていたことが明らかになったとき、退職者のメールなど証拠はすでに自動的に消去されてしまっています。こうした事態を回避するためのリスクマネジメントにもバックアップは有効です。

有事の監査などコンプライアンス対策

バックアップデータは企業コンプライアンスの観点からも重要といえます。例えば、税務当局の突然の監査にもバックアップデータにより財務データが残っていれば、求められる資料をすぐに提出できます。

また、ライバル企業から訴訟を提起されることもあり得るでしょう。過去の企業活動について適法性を証明する詳細な資料にすぐにアクセスできれば、企業の利益を保護できます。

障害発生時の重要データ損失リスク対策

企業の重要データを格納しているデータベースシステムもいつ障害が発生するか分かりません。災害などの物理的破損に加え、サーバ障害によるメモリ上のデータ消失や、ネットワーク障害によるトランザクションの異常終了などが考えられます。

クラウドのBCP対策について知りたい方はこちら

Office 365(現:Microsoft 365)のデータバックアップの範囲とは

上述したように、Microsoft 365はデータの保護を保証していません。しかし、同製品にバックアップ機能が搭載されていないかというと、そういう訳ではありません。ただ、標準搭載されているバックアップ機能には限界があるため、利用の際には注意が必要です。主な注意点は次の通りです。

Office 365(現:Microsoft 365)標準のバックアップ機能では「できないこと」

Microsoft 365でデータを削除しても、実際に完全に削除されるわけではありません。「削除済みアイテム」または「ゴミ箱」にファイルが残っており、復元できるからです。それらのフォルダが完全に空になれば、データも完全に削除されます。

Office 365(現:Microsoft 365)データバックアップの設定方法

①Windows通知領域に表示されるクラウドアイコンを選択して「OneDriveのヘルプと設定」→「設定」へと進みます。

②「同期とバックアップ」タブに移動します。画面でバックアップするフォルダを選択します。

.png)

③「バックアップの管理」を選択します。

④フォルダのバックアップを開始するには、「バックアップされていない」と表示されている任意のフォルダを切り替えて、「変更の保存」を選択します。

※参考:Microsoftサポートページ

Exchange Onlineのバックアップとは

Exchange Onlineはクラウド型のメールサービスです。

Exchange Onlineのデフォルトバックアップ範囲

Exchange Onlineのゴミ箱機能は2層になっており、画面から操作し、メールや予定を削除すると、一旦「削除済みアイテム」フォルダに移ります。「削除済みアイテム」のデータはいつでも復元可能です。

Exchange Onlineのバックアップ機能では「できないこと」

しかし、「削除済みアイテム」からも削除した場合、14日間の保持期間を経て、データは完全に消去されます。ただし、管理者は保持期間を最大30日まで延長することが可能です。

SharePoint Onlineのバックアップとは

SharePoint Onlineはファイル・情報共有サービスで、社内でポータルサイトを作成できます。どの端末からでも簡単にファイルにアクセス、編集可能です。

SharePoint Onlineのデフォルトバックアップ範囲

SharePoint Onlineでサイトを削除した場合、サイト上のすべてのデータはゴミ箱内に93日間保持されます。

SharePoint Onlineのバックアップ機能では「できないこと」

サイトを削除した場合、サイト上の特定のデータだけを復元することは原則としてできません。つまり、1つのデータを復元するためにはサイト全体の復元が必要なのです。

Microsoft 365にバックアップ機能は標準搭載されているものの、リスクマネジメントの観点からは別にバックアップツールを選定し、導入しておくことがベストでしょう。選定のポイントを挙げます。

Office 365(現:Microsoft 365)のデータ保護に対するビジネス要件を確認する

重要なのは導入コストが安いかどうかだけでなく、データ保護に対するビジネス要件を満たすかどうかです。

その中にはいくつかのポイントがありますが、RPO/RTO(目標復旧時点/目標復旧時間)が実現できるかに注目しましょう。簡単にいえば、RPOとは「過去のどの時点までのデータを復旧させるか」の目標値であり、RTOとは「障害が発生した際、いつまでに復旧させるか」の目標値を指します。RPO/RTOが短ければ短いほど、更新の頻度は高いですが、コストが高くなりますし、業務トラフィックにも影響を与えてしまいます。

ほかにもクラウドサービスで大規模な障害が発生した場合、オンプレミス環境からハイブリッドに切り替えられるか、また今後長期にわたってサービスを使用し続けられるかどうか、運営会社の信頼性も考慮しておく必要があります。

まとめて組織全体のデータ保護運用

Microsoft 365には、Exchange Onlineのメール・連絡先、添付ファイルや、OneDriveのファイル・フォルダ、SharePoint Onlineのポータルサイト、Teamsのチーム内で共有されるメールデータ、カレンダーデータなど、組織全体のデータが含まれています。これらを包括的に、かつ保持期間の拘束なしに設定し、保護運用できるのが理想です。

Cloud to Cloud:クラウド上でのバックアップ

オンプレミスではなく、クラウド上でバックアップすることには多くのメリットがあります。自社でサーバを設置したり、専門的な保守、運用をしたりする必要がなく、コストを抑えることができます。また、拡張などのカスタマイズも自由に行えます。

オンプレミスとは何かを知りたい方はこちら

クラウドバックアップのおすすめサービスについて知りたい方はこちら

アーカイブ:メールの長期保管

メールの長期保管により、有事の際の監査など、企業のコンプライアンス対策としても有効です。

Microsoftのクラウドサーバだけに依存することは、自社データの完全なコントロールを会社が握れないことを意味します。昨今重要性が高まっている個人情報保護、コンプライアンス・監査対応などの観点から考えると、これはエンタープライズだけでなく、中小企業にとっても好ましくない状態だと言わざるを得ません。

そこでデータ損失リスクに対応しつつ、自社での完全なデータ管理を実現するために、Microsoft 365のデータもMicrosoftのクラウドサーバとは別のサーバにバックアップしておく必要があるのです。

使えるねっとが提供する「Microsoft 365プロテクション」はMicrosoft 365のメール、ファイル、フォルダなど全てのデータを完全に保護します。簡単なセットアップが完了すれば、全てのメール、すべてのファイルはクラウドに直接バックアップされ、貴重なデータはファイルロスの危険から守られることになります。情報セキュリティの観点から「Microsoft 365プロテクション」は非常に心強いサービスといえるでしょう。

「Microsoft 365プロテクション」は上述した3つのアプローチを満たす理想的なソリューションで、以下のような機能を備えています。

・Exchange、OneDrive、SharePointの全ファイルは長野にある使えるねっとの自社データセンターに直接バックアップ。エージェントを介さない「エージェントレスバックアップ」のため、ユーザーの機器上で他のプログラムは必要とされず、迅速かつシームレスな利用が可能。

・アクロニス社開発の直感的なインターフェイスでバックアップ・復元の進行状況を一目で確認できるだけでなく、ステータスに関する通知メールを送信することも可能です。

・様々な条件を設定し柔軟な復元が可能。またバックアップしたメールやファイルは日付、ファイル名、受信者、送信者など様々な項目による高度な検索が可能。ワード検索や部分一致による検索もできます。

完全にクラウドベースのため、開始時のセットアップ費用や高額な機器購入は不要です。具体的なサービスや費用については、お気軽にお問い合わせください。

Microsoft 365プロテクションの詳細はこちら>>

.jpg)

(1)Microsoft Teamsの特徴とは?

Teamsは多くの企業でビデオ会議やチャット機能などコミュニケーションツールとして活用されています。しかし、それだけでなく、Microsoft 365ツールと連携し、一元管理できる点も魅力です。例えば、Outlookと連携することで予定を効率化したり、ExcelやPowerPointの共同作業や管理をしたりすることも可能です。

(2)使えるクラウドバックアップを使うメリットは?

使えるクラウドバックアップは、初期費用不要で簡単に導入できる完全クラウド型バックアップソリューションです。多くのサービスではバックアップとウイルスチェックは別契約ですが、使えるクラウドバックアップはデータを守る・使うための機能を一つにまとめた一体型のソリューションです。

.jpg)

お電話でのお問い合わせはこちら:03-4590-8198

(営業時間:10:00-17:00)

大事なファイルや情報をなくしてしまわないよう、パソコンやスマートフォンのバックアップをとることの重要性はいくら強調してもしすぎることはありません。特に、蓄積したデータがある種の「財産」となるビジネスの現場においては、バックアップは必須です。

しかし、バックアップに関しては「完了するまでに時間がかかってしまい、イライラするし、少し面倒……」という声もあります。確かに、パソコンに大量のファイルが存在する場合は、バックアップに半日ほど時間がかかることも珍しくありません。

そこで今回は、バックアップにかかる時間をもっと短縮して、スムーズに行うための方法をご紹介します。

クラウドバックアップについて知りたい方はこちら

目次

バックアップが進まない(遅い)理由

バックアップの時間を短縮するには?

クラウドバックアップ導入の現状

クラウドバックアップを選ぶポイント

バックアップの種類(完全・増分・差分)

使えるクラウドバックアップ:ストレスのないバックアップで、データをきっちり保護

FAQ

バックアップにかかる時間を短縮する方法を紹介する前に、バックアップが進まない理由について説明します。

.jpg)

パソコンの場合

個人的にパソコンのデータをバックアップする場合、基本的に外付けHDDを使用する方法が一般的です。バックアップがなかなか進まない場合、原因はバックアップ元のパソコン側か、バックアップ先の外付けHDDか、あるいはデータの転送速度のいずれか(あるいは、全部)です。

例えば、パソコン側のデータやインストールしているソフトがあまりに多いためバックアップが進まないことがあります。逆に外付けHDDに十分なスペースがない場合も考えられます。また、パソコンとHDDを繋ぐケーブルの規格がUSB 2.0だと転送に時間がかかってしまいます。

スマホの場合

スマホの場合もパソコンと同じく使用しているアプリケーションや写真などのデータが多いとバックアップに時間がかかります。また、パソコン同様、転送ケーブルに問題があることも考えられます。

iPhoneユーザがiCloudバックアップをする場合には通信速度にも注意が必要です。基地局からの電波が届きにくくて弱いなど、Wi-Fi環境が不安定な環境ではバックアップがうまく行われないケースもあります。

クラウドストレージ比較おすすめ11選!無料の容量が大きいものから機能重視型まで について知りたい方はこちら

以上の原因を踏まえ、バックアップ元の端末の種類別に、すぐに実践できるスピード向上対策をご紹介します。

パソコンをバックアップする場合

最も一般的な外付けHDD(ハードディスクドライブ)へのバックアップの場合、主に2通りの速度向上策が考えられます。

1つ目は、転送に使うケーブルをバージョンアップすることです。

例えば、USB 3.0(3.1 Gen 1、3.2 Gen 1)は転送速度の向上が図られたUSB規格で理論的にはデータの転送速度がUSB 2.0の約10倍、実測値では2〜3倍程度のスピードアップが可能です。

現在の最新バージョンはUSB4 Gen 3×2で、理論上のデータ転送速度はUSB 3.0のさらに約8倍といわれています。ただこれらの方法では、パソコン・ケーブル・外付けHDDがすべて新しいバージョンに対応している必要があります。

2つ目は、専門のファイル転送ソフトウェアを使うという方法です。OSのデフォルト機能ではなく、ファイルの転送に特化した高速化ソフトを使用すれば、新しいバージョンに対応していない古いパソコンでもバックアップ時間を短縮できます。

スマホ(iPhone)をバックアップする場合

スマホユーザがiPhoneを使用している場合、バックアップをする方法はiTunesとiCloudの2種類があります。

iTunesを利用する場合、スマホのデータをケーブル経由でパソコンやUSBメモリにバックアップします。この方法のメリットはバックアップするときに暗号化も可能という点です。

スピードアップするには、バックアップするデータを整理することから始めましょう。スマホの中の使用していないアプリや写真、音楽データを削除します。

また、転送に使用するケーブルもチェックします。見た目は問題なくても、内部が破損していることもあり得ますし、Apple製品以外のサードパーティのケーブルを使用すると、エラーやトラブルが起きることもあります。純正のケーブルを使うことをオススメします。さらにiTunesは最新バージョンにアップデートしておきましょう。

iCloudを利用する場合、スマホのデータはクラウド上に保存されるため、バックアップを作成する場合は通信の速度や安定性に気を配りましょう。テザリングやモバイルデータ通信よりも、高速のWi-Fi環境が理想的です。

また、全部だと作業スピードが遅く時間がかかりすぎる場合、スマホの中の必要なデータを選んでバックアップすることもできます。

「設定」→「iCloud」→「容量」→「ストレージを管理」→「バックアップ」→「バックアップするデータを選択」を順にタップすることで、必要のないファイルのバックアップを無効にして、対処してみましょう。

.png)

スマホ(Android)をバックアップする場合

使用しているスマホがAndroidであればGoogleドライブと連携しているため、嬉しいことにバックアップ標準機能として搭載されています。注意点としては、無料のアカウントでも15GB分のデータは保存可能ですが、自分のGoogleアカウントに紐づいたものに限られるということです。それには、GmailやGoogleカレンダーの設定、連絡先などが含まれます。紐づいていないミュージックや写真データをバックアップしたい場合はパソコンのバックアップ同様、専用のバックアップアプリを利用して、Dropboxなどに保存する方法があります。

また、Googleフォトを使用している場合、アップロードが遅く、バックアップが進まないこともあります。個人差がありますが、途中で止まってしまうという方もおられます。

その場合の解決策としても、まず通信回線をチェックしましょう。カフェやコンビニなどのパブリックな無料Wi-Fiは不安定ですし、セキュリティ面も懸念されるため、避けましょう。

Wi-Fi環境に問題がなく、接続が確認されているのにうまくいかない場合は、画像や動画がそもそもバックアップできないサイズであることも考えられます。写真はファイルサイズが200MB以下、動画はファイルサイズが10GB以下である必要があります。

ご存じの通り、企業がバックアップを行う場合、対象となるデータは膨大です。それらすべてを社内の大容量ストレージに保存しようとする場合、相当のコストがかかります。そのため、データを定期的かつ安全に保存する選択肢としてクラウドバックアップが注目されています。

令和5年版情報通信白書(総務省)によると、クラウドサービスを利用する企業の割合は年を追うごとに増加し、2022年には72.2%(「全社的に利用している」44.9%、「一部の事業所又は部門で利用している」27.3%)に達しました。そして、クラウドサービス利用の用途の37.0%がデータバックアップで、その割合は2021年の34.6%からさらに伸びていることが分かります。

クラウドバックアップのメリット

クラウドバックアップの最大のメリットは、社内に大容量ストレージを設置する場合に比べてコストを抑えられる点です。バックアップに多くのコストをかけられない中小企業であれば特にそういえます。費用面のみならず、クラウドバックアップなら自社で専門スタッフを配置して、日々保守作業をする必要もありません。

また、仮に多くの費用や人的コストをかけて自前のバックアップを設置したとしても、効率性や信頼性が必ずしも担保されるわけでもありません。テクノロジーは絶えず進歩していくため、それにキャッチアップして、絶えず最新の状態に更新し続けるためには多くの手間がかかるからです。それに対し、クラウドバックアップであれば、専門業者がそれを代わって負担してくれ、最新のバックアップインフラにメンテナンスしてくれるため、高い信頼性と効率性が保たれることになります。

加えて、クラウドバックアップなら拡張性もあります。業務規模に応じて最初はデータ容量を少な目に設定しておいて、必要に応じてその容量を自由に増やせるのもクラウドバックアップの魅力の一つでしょう。

クラウドバックアップのデメリット

他方、クラウドバックアップのデメリットとして挙げられるのはインターネットを経由してデータを格納するため、回線を専有してしまう恐れがある点です。

もっともこれはバックアップスケジュールを業務時間外に設定するなどすれば対応可能ですし、使えるねっとが提供する「使えるクラウドバックアップ」では回線を占有しないよう帯域幅を設定することができます。しかし、いずれにしてもインターネット回線を経由する以上、データの量によってはバックアップや復元の作業に時間がかかることがあるかもしれません。

昨今の状況により、クラウドバックアップを活用する企業も増えてきています。ただ、クラウドによるバックアップの場合、バックアップ速度は利用するクラウドサービスに大きく依存しますので、どのサービスを選ぶかがとても重要になります。

よりバックアップスピードの速いサービスを選ぶために、以下のポイントに着目して比較検討してみることをおすすめします!

.jpg)

バックアップ方式

クラウドを使ったバックアップには主に3通りの方法があります。「完全バックアップ」「差分バックアップ」「増分バックアップ」です。それぞれの内容については以下で詳しくご説明します。

サーバーの所在地

サーバーまでの距離によってアップロード時間は違ってきます。デジタルとはいえ、ファイルは実際に存在するデータセンターに転送されるわけですから、やはり海外にサーバーがあるサービスよりも国内にサーバーがあるサービスのほうがバックアップのスピードは速くなります。

データ復元時の制限

バックアップするときだけ速くても、復元に時間がかかってしまっては本末転倒です。中にはデータ復元時に、ダウンロードする容量や速度に一定の制限をかけるサービスもありますので、よく確認しておきましょう。

バックアップにはいくつかの種類があり、使えるねっとが提供する「使えるクラウドバックアップ」の場合は目的に応じて最適なバックアップ形式をお選びいただけます。

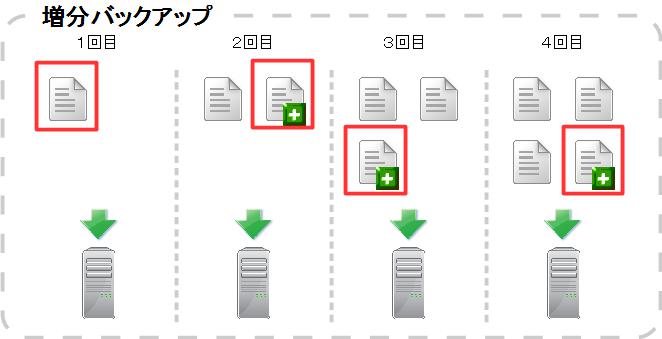

デフォルトでは初回のみ完全バックアップ、2回目以降は増分バックアップとなりますが、「常に完全バックアップ」「常に増分バックアップ」「常に差分バックアップ」といった設定に変更していただくことも可能です。

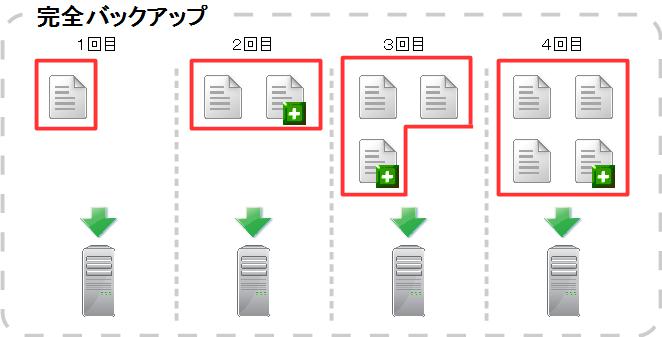

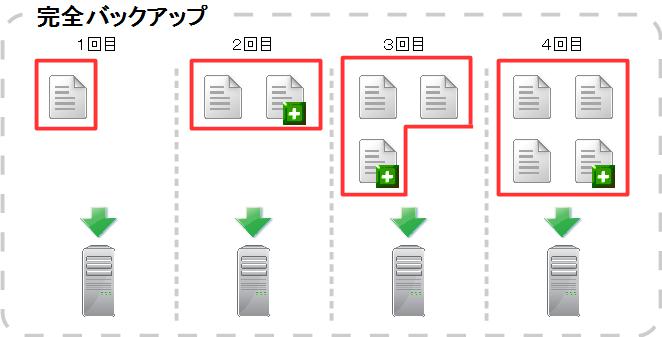

完全バックアップ

文字通り、コンピュータ内にあるファイルをすべて完全にバックアップすることです。使えるクラウドバックアップで最初にバックアップを行うときは「完全バックアップ」となり、最も時間がかかります。

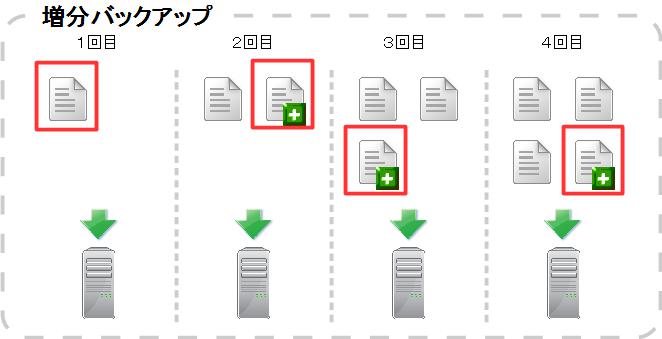

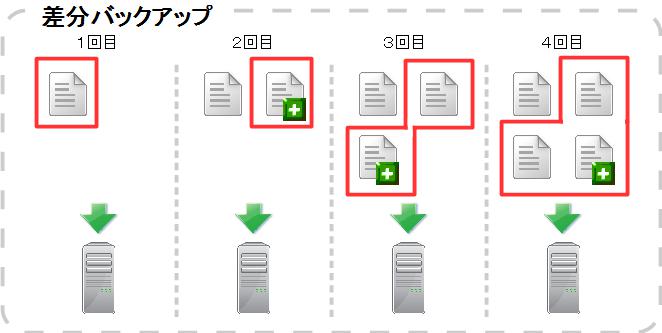

増分バックアップ

使えるねっとではデフォルトの場合、2回目以降は「増分バックアップ方式」を採用しています。これは前回のバックアップ時と比較して変更点のあるファイル・新規作成されたファイルのみを検知してバックアップする方式です。これにより、完全バックアップする場合と比べて大幅にバックアップ時間が短縮されます。

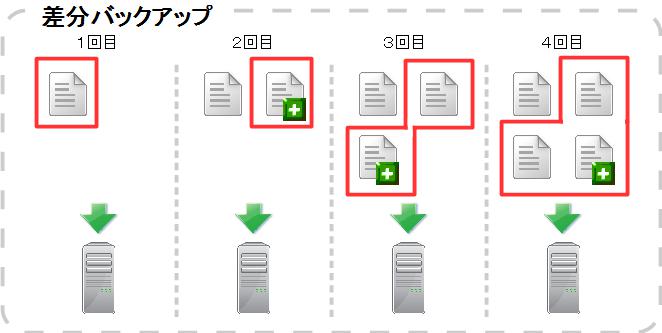

差分バックアップ

これに対して、「差分バックアップ方式」は初回バックアップ時と比較して変更点があったファイル・新規作成されたファイルを毎回バックアップする方式です。増分バックアップ方式との違いが分かりにくいのですが、差分バックアップは完全バックアップに対するデータ変更を保存するため、最新のバックアップに対するデータの変更のみを保存する増分バックアップよりも時間がかかります。

使えるクラウドバックアップの特徴は、2回目以降の設定を差分バックアップに変更可能な点です。

バックアップには時間や手間がかかることも多く、ついつい億劫になってしまいがち。日頃からきちんとデータを守れるよう、できるだけストレスの少ないバックアップ手段・サービスを選ぶのがおすすめです。

それに加えて、バックアップは復元することを前提に考えなければなりません。せっかくバックアップしたデータが失われたり、毀損したりしていざというときに役に立たなければ意味がありません。また、BCP(事業継続計画)対策としてバックアップを考えている企業も多いと思いますが、スピーディーに復元できなければ事業に大きな影響が及んでしまいます。

リストアを重視して、良いバックアップを取るための秘訣を知りたい方はこちら

この点、使えるクラウドバックアップはアクロニス社の「アクティブプロテクション」を採用しており、人工知能(AI)ベースのテクノロジーによって不正アクセスやマルウェアなどのサイバー攻撃から大切なデータを守ります。バックアップデータやバックアップソフトへの疑わしい改変があればすぐに検出、遮断し、即時データを復旧するのです。

また、オプション機能のBCP対策ディザスタリカバリは、災害時にボタン一つでバックアップイメージから仮想マシンへ瞬時に切り替えるため、もしものときに事業を止めずにすみます。

使えるねっとは中小企業の大切な情報資産を守るべく圧倒的高品質なサービスを低コストでご提供。初期コストは一切必要なく、費用は月額2,200円~、1日あたり73円~で最適なプランをご案内します。30日間無料トライアルを実施していますので、気になる方はお気軽にお問い合わせ下さい。

(1).jpg)

中小企業にとってバックアップが必要不可欠なのはなぜですか?

企業が保有する情報は日を追うごとに増え、その価値は増しているからです。そのため、個人情報などの機密情報の管理に対する法的規制やステークホルダーの要求するレベルも上がっています。

バックアップデータを狙うランサムウェア攻撃とは何ですか?

ランサムウェア攻撃とは、攻撃者が企業の保有するデータを盗取し、暗号化した上で身代金を要求するマルウェア攻撃の一種です。さらに悪質な手法として、身代金を支払わなければデータを公開すると脅す「二重脅迫型(ダブルエクストーション)」も増えています。

イメージバックアップとは?

すべてのアプリ、ファイル、ユーザアカウント、各種設定、さらにはオペレーションシステムを含むシステムイメージ全体を一気にバックアップする方法です。通常のファイルバックアップに比べ、復元するのにかなりの時間短縮につながります。

使えるクラウドバックアップの詳細はこちら>>

.jpg)

お電話でのお問い合わせはこちら:03-4590-8198

(営業時間:10:00-17:00)

各業界でオンプレミスに替わるオンラインストレージの導入が進んでいます。導入の際の手軽さやコスト、使いやすさなどが理由に挙げられますが、実際に導入してみて分かることもたくさんあります。「こんなはずじゃなかった…」、「オンプレミスの方が使いやすかった…」ということにならないよう、導入予定のオンラインストレージサービスについて熟知しておくことが大切です。

今回は使えるねっとの「使えるファイル箱」のよくある質問のうち、いくつかを取り上げてお答えしたいと思います。

目次

オンラインストレージとは?

よくある質問

「使えるファイル箱」

まず改めてオンラインストレージとは何かについて簡単に触れておきましょう。

オンラインストレージ(クラウドストレージ)とは、インターネット上にデータを保存しておく記憶装置のことです。オンラインストレージと比較されるデータの保存手段としてオンプレミスが挙げられますが、こちらは自社内に情報システムを保有し、サーバを運用することを指します。

一般的にオンプレミスは自社のニーズに合わせてカスタマイズがしやすい一方、導入コストが高く、運用までに数週間から数カ月かかるといわれています。そのため、自社内に専門知識を持つ人材を確保する必要もあります。

これに対して、オンラインストレージは自社運用ではないため、オンプレミスほどのカスタマイズのしやすさはないものの、人的・時間的・経済的コストいずれにおいても優れているとされます。また、最近どの企業にとっても脅威となっているサイバー攻撃や頻発する災害によるデータ消失に備える点でもオンラインストレージは有利です。

ただ、こうしたメリット、デメリットはあくまでも一般的な比較であるため、自社がオンラインストレージを導入する場合、メリットを最大化し、デメリットを最小化できるサービスを選ぶことが非常に重要です。

オンラインストレージについて詳しく知りたい方はこちら

オンプレミスについて詳しく知りたい方はこちら

1. 一契約につき何人までユーザを作成できますか?

「使えるファイル箱」はユーザ数無制限です。つまり、人数に関わりなく全社員のアカウントを作成しても料金は一律で、必要に応じて取引先にもアカウントを自由に発行できます。

ユーザ数課金型のサービスの場合、アカウントを追加するたびに費用が発生しますし、増えた分の容量を十分使いきれない企業も多いようです。それに対して、ユーザ数無制限であれば、必要に応じて容量を追加することで費用を抑えることが可能です。

さらに、「使えるファイル箱」ではそれぞれのユーザタイプを「管理者」「内部」「外部」から自由に設定することができ、「書き込み」や「読み取り」についても状況に応じたユーザ権限を付与できます。このように社員一人ひとりにアカウントを持ってもらい、その上で細やかな設定を行うことで共有フォルダの活用の幅が格段に広がるのです。

.jpg)

2. アカウントを持っていないユーザにファイルを共有したり、編集してもらったりすることはできますか?

大容量ファイルをメールに添付する際はZIPファイルを作成するなどの手間がかかりますが、「使えるファイル箱」なら容量を気にすることなく簡単に共有リンクを作成し、それをメールやチャットに貼り付けることでファイルを共有することが可能です。もちろん、パスワードも簡単に設定できます。メールやチャットを受け取った相手はそのリンクをクリックすることでデータをダウンロードできるというわけです。

また、「使えるファイル箱」はユーザ数無制限のため、頻繁にやり取りをする外部ユーザであればアカウントを付与することも1つの選択肢です。アカウントを付与すれば共有はもちろん、編集も自由自在です。また、PPAP(パスワード付きZipメール)対策としても有効です。

3. 作成できるフォルダ数や、保存できるファイル数に制限がありますか?

ご契約容量の範囲内であれば、フォルダやファイルの数に制限はありません。「使えるファイル箱」のストレージ容量の基本設定は1TB、つまり1,000GBです。これはオフィスファイル(1ファイルあたり1MB)であれば約100万ファイル、1分程度の動画キャプチャ(1ファイルあたり10MB)であれば約10万ファイル収納できる大きさです。

容量比較についての詳細はこちらの記事をご覧ください。

4. アップロードするファイルの容量制限はありますか?

前項の質問同様、ご契約容量の範囲内であれば、個々のファイルごとの容量制限はありません。大容量のファイルもアップロードし、リンクをメールやチャットに添付することで共有が可能です。

5. スマートフォンでも利用できますか?

はい、できます。テレワーク導入が進み、スピードが重視されるビジネスシーンでは「オフィス以外のさまざまな場所から社内データにアクセスできるかどうか」は重要なポイントです。

「使えるファイル箱」はスマートフォンでも簡単にファイルを確認でき、アップロードやダウンロードも可能。製造や建設の現場からも本社と瞬時にデータを共有できます。

お使いの端末がiOSであればApp Storeから、AndroidであればGoogle play ストアから専用アプリ「RushFiles」をダウンロード、ログインすればすぐにスマホでも「使えるファイル箱」を利用できるようになります。

6. 各ユーザの使用履歴を確認できますか?

はい、できます。「使えるファイル箱」には管理者によるログ監視機能があり、各ユーザの削除履歴、アップロード履歴、ログイン履歴などの管理が可能です。

7. ブランドカラーに変更したり、ロゴを追加して使用したいのですが、カスタマイズはできますか?

はい、できます。近年、「ホワイトラベル」や「OEM(Original Equipment Manufacturing)」といった言葉を耳にすることも増えましたが、「使えるファイル箱」も自社ブランド化してお使いいただけます。

現在、使えるねっとは北海道から沖縄まで約150社のパートナー様と提携していますが、約9割は「使えるファイル箱」の自社ブランド化です。実際にお申込みいただきますと、約1カ月から1カ月半くらいでロゴやコーポレートカラーのカスタマイズを行った上で引渡しいたします。自社ブランド化された「使えるファイル箱」の価格設定や契約期間は、販売戦略にあわせて自由に決めていただけます。

8. 料金プランを教えてください。

スタンダードプランは容量の基本設定は1TB、ユーザ数無制限です。容量の追加はいつでも可能で、追加容量1TBで月単価8,580円(税込)です。料金プランは単月払いなら月単価25,080円(税込)ですが、一般的には年間での契約を選ばれるお客様がほとんどで、よりお得に利用していただけます。また1年契約には、初回契約期間中ならいつでも解約・返金申請できる全額返金保証が付帯します。

|

プラン

|

スタンダード

|

アドバンス

|

|

容量

|

1TB

|

3TB

|

|

1カ月契約

(月額、税込)

|

25,080円

|

75,680円

|

|

1年契約

(月単価、税込)

|

21,230円

|

60,500円

|

9. 日本語以外の言語でも使用できますか?

はい、使用できます。Web版ではログイン画面で使用言語の変更ができ、24ヶ国語の中から選択していただけます。

10.「使えるファイル箱」の排他制御について教えてください。

排他制御とは、複数のプロセスが同時に1つのデータに集中してアクセスすることを防止し、データの整合性を保つ仕組みのことです。

「使えるファイル箱」をエクスプローラー上で使用する場合、複数人が同一ファイルを開くことは可能で、入力も行えます。もし誰かが上書き保存した場合は、画面にポップアップの通知が出るため、他のユーザが同一ファイルにアクセスしていることが分かるようになっています。上書き保存そのものを防ぎたい場合は、ファイルをロックすることも可能です。

ちなみにWebブラウザから利用する場合は、同時編集を行えます。

11. オンプレミスから「使えるファイル箱」にデータを移行する作業の代行は可能ですか?

もちろん可能です。「シャトル便」をご利用いただき、お客様のデータを弊社が郵送したHDDにコピーしてからご返送いただければ、弊社側で直接お客様の「使えるファイル箱」にアップロードを行います。

シャトル便の利用料金は1回/1TBで55,000円(税込)、容量を追加する場合は1TBあたり11,000円(税込)です。

シャトル便の詳細はこちら>>

12.【番外編】「使えるファイル箱」のアドバンスプランに含まれる機能を具体的にいくつか教えてください。

|

機能

|

内容

|

|

IPホワイトリストの設定

|

IPアドレスをホワイトリストに追加することでアクセスを制限。

|

|

デバイス管理

|

ユーザ/IPアドレス/ブラウザ/デバイスを組み合わせて、「使えるファイル箱」のクライアント、Web管理画面、APIへのアクセスを制限。

|

以上、「使えるファイル箱」に関するよくある質問を取り上げました。ただ自社の業務にフィットするのか、使い心地は実際に試してみないと分かりません。「使えるファイル箱」は30日間の無料トライアルも行っていますので、是非お気軽にお問い合わせください。

簡単・安全に使えるクラウドストレージ、サポート体制も充実で安心

使えるねっとでは、万全のサポート体制を設けてクラウドストレージサービスが社内に定着するお手伝いをさせていただきます。電話やメール、チャットのいずれでもお問い合わせ可能、サーバのトラブルなど緊急連絡は24時間受け付けていますので安心です。

「使えるファイル箱」の詳細はこちら>>

.jpg)

お電話でのお問い合わせはこちら:03-4590-8198

(営業時間:10:00-17:00)

企業のデータを守るために欠かせないのが、日頃の「バックアップ」。自然災害やPCのトラブルなど、思わぬ事態が発生しても事業を問題なく継続できるようにするために、とても重要です。

でも実は、「バックアップを取るだけ」では、BCP(事業継続計画)対策やDR(ディザスタリカバリ、災害復旧)対策として不十分なのをご存知ですか?この記事では、バックアップとセットで考えておきたい「バックアップテスト(リストアテスト)」について紹介します。

クラウドバックアップについて知りたい方はこちら

目次

バックアップが欠かせない理由

バックアップテストとは

バックアップテストはなぜ必要?

バックアップテストでチェックすべきポイント

バックアップテストの頻度はどれくらい?

バックアップには「クラウド」がおすすめの理由

「使えるクラウドバックアップ」なら低コストで使いやすい

FAQ

バックアップテストについて説明する前に、そもそも中小企業にとってバックアップが必要な理由を2つの観点から解説します。それはバックアップが「BCP対策」と「DR対策」に欠かせないからです。

BCP対策

BCP対策とは、緊急事態に被害を最小限に抑えるために「BCP(事業継続計画)」を策定したり、それに基づいて訓練したりすることです。

内閣府が発行した「事業継続ガイドライン」によると、「BCP(Business Continuity Planning)」とは「大地震等の自然災害、感染症のまん延、テロ等の事件、大事故、サプライチェーン(供給網)の途絶、突発的な経営環境の変化など不測の事態が発生しても、重要な事業を中断させない、または中断しても可能な限り短い期間で復旧させるための方針、体制、手順等を示した計画のこと」です。

いくら規模が小さくても、会社は決して経営者など一部の人だけのものではありません。従業員や取引先など、事業が中断すると影響を受ける人たちがたくさんいます。企業は緊急時に備えて保有している情報資産のバックアップを取得しておくことで、自社の価値を高めることができます。

BCP対策について詳しく知りたい方はこちら

DR対策

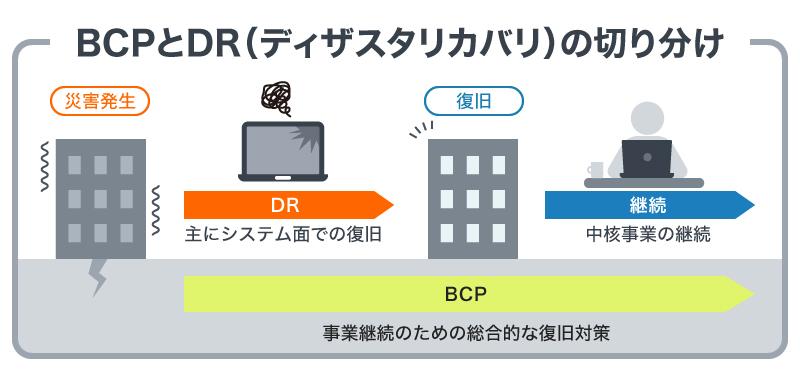

DR(Disaster Recovery)対策とは、災害が発生した場合に迅速にシステムをリカバリするための体制や計画のことです。BCP対策がさまざまな緊急事態に備えて事業全体の継続を目的にするのに対し、DR(ディザスタリカバリ)対策は災害時のシステム復旧を目的にしています。

そのため、DR(ディザスタリカバリ)対策においては単にデータのバックアップだけでなく、システムの複製まで念頭に置いておく必要があります。

ディザスタリカバリにつて詳しく知りたい方はこちら

バックアップテストは、「バックアップしたデータをちゃんとリストア(復旧)できるかどうか、平時にテストして確認・検証すること」を指します。緊急時に備えたシミュレーションとも言い換えられるでしょう。

定期的にきちんとバックアップしていても、もしバックアップしたそのファイルやフォルダをいざというときにリストアできなければ、何の意味もありません。

「データはいつもバックアップしているから大丈夫」と思ってしまいがちですが、意外と「バックアップしたのにリストアできない!」というトラブルは多いのです。

実際、警察庁の報告書「令和3年におけるサイバー空間をめぐる脅威の情勢等について」によると、サイバー攻撃を受けた101件の企業はバックアップを取得していたにも関わらず、そのうち71%にあたる72件の企業は「バックアップを復元できなかった」と回答しています。

新型コロナウイルスのパンデミックでも明らかになった通り、不測の事態はますます頻繁に企業や社会を襲うようになっています。地震大国の日本では、今後も自然災害がいつどこで発生するかわかりません。

そうした中、バックアップは、企業のリスクマネジメントとして今や必須になりつつあります。しかし現状では、「バックアップはしているけれど、特にテストなどは行っていない」という企業が多いのが現実です。

バックアップテストを実施していなければ、いざリストアが必要になったときに、「本当にデータをリストアできるかどうか」がわかりません。もしリストアできなければ、それまでバックアップにかかっていた時間的・金銭的コストがすべて無駄になってしまうばかりか、中小企業やスタートアップにとっては事業継続の危機に直結してしまうリスクもあります。

バックアップテストは、普段のバックアップを本当に意味あるものにするためにも、忘れてはならない非常に大切なタスクなのです。

バックアップテストでは、「バックアップしたデータが問題なく復元できるか」はもちろんのこと、「想定しているRPO(目標復旧時点)とRTO(目標復旧時間)はクリアできているか」という点もあわせてチェックしておきましょう。

「RPO(目標復旧時点)」とは、復旧すべきファイルの古さ、あるいは許容できるバックアップファイルの古さのこと。言い換えれば、最新のバックアップ時点からの経過時間を意味します。たとえば、24時間ごとに定期バックアップを取っているのであれば、この「24時間」がRPOになります。インシデントが発生した場合、最新のバックアップ時点以降に変更・新規作成したデータは失われてしまいますが、「24時間分のデータロスまでなら仕方ない(許容できる)」ということです。バックアップテストでは、事前に想定・設定しておいたRPOのデータがきちんとリストアできているか、確認する必要があります。

一方の「RTO(目標復旧時間)」は、インシデントが発生してから、被害を受けたデータをリストアして通常業務に復帰できるまでのダウンタイム(の目標値)のことです。たとえば、「インシデント発生後、3時間以内に全データを復旧して通常業務に戻れるようにしたい」と考えるなら、この「3時間」がRTOということになります。バックアップテストにおいては、設定したRTOをクリアできるかどうかも重要な焦点です。

バックアップテストは、「ときどき不定期に行う」のでは不十分で、あまり意味がありません。バックアップとバックアップテストの実効性を担保するには、定期的なテスト実施が不可欠です。できればきちんとスケジュールを立てて、毎月1 回程度の頻度でバックアップテストを実行するようにしましょう。

ただ、毎月すべてのデータのバックアップテストを行うのは、やはり業務の負担になってしまいます。そこで、たとえば「とくに重要なデータやリスクの高いデータの部分リストアテストを月ごとに実施し、全データの完全リストアテストは半期ごとや1年ごとに行う」といった方法で、無理なくバックアップテストを実行するようにするのがおすすめです。

バックアップといえば、少し前までは社内のサーバにバックアップする「オンプレミスバックアップ」が一般的でした。しかしここ数年、中小企業でも大企業でも、クラウドを利用した「クラウドバックアップ」に移行するケースが増えています。クラウドバックアップには以下のようなメリットがあり、今の時代に合った賢い選択として人気を集めています。

・社内のコンピュータがランサムウェアなどに感染してしまっても、クラウドのバックアップデータは被害を受けない

・オフィスが自然災害や停電などの被害を受けても、クラウドのバックアップデータは無事なまま

・クラウドなら、バックアップサーバの保守管理やアップデートが不要になる

・誤って削除してしまったデータも復元できるため安心

・初心者でも扱えるほど設定が簡単で、信頼性も高い

・ローカルバックアップに比べてサーバの費用や運用コストを抑えられる

・データのバックアップに加え、ランサムウェアやマルウェア対策、パッチ管理までしてくれるものもある

使えるねっとが提供している「使えるクラウドバックアップ」は、アプライアンス機器不要、初期費用不要で簡単に導入できる完全クラウド型バックアップソリューションです。「簡単・安全・低コスト」な高品質のクラウドバックアップサービスを提供しており、全国のクライアント様からご好評をいただいています。

・簡単:ワンクリックでバックアップ可能。たった5分の設定でOSを含めたすべてのデータを守ります。また、すべてのアプリ、ファイル、ユーザアカウント、各種設定、オペレーティングシステムを含むシステム全体を一気にバックアップする「イメージバックアップ」を採用しているため、万が一データが消失してもすぐに業務再開が可能です。

・安全:お客様の環境上でAES-256で暗号化されたうえ、AES-256でデータが転送されます。米軍も採用している最高レベルのセキュリティで大切なデータをしっかり保護します。また、自動化されたウイルススキャンで未知のランサムウェア攻撃を監査・識別。

・BCP対策:ディザスタリカバリオプションを追加すれば、災害発生時にバックアップイメージからクラウドの仮想マシンに瞬時に切り替えるため、もしものときも事業が止まることはありません。災害に強い長野県にあるデータセンターで大切な情報を守ります。

・低コスト:月単価2,200円(税込)からのデータ保護対策。必要な容量をお選びいただき、パソコン1台からローカルとクラウドの両方に保管し、確実なバックアップ対策を手軽に始められます。

30日間の無料トライアルも可能ですので、お金をかけずにクラウドバックアップの使い心地を試してみることもできます。気になる方は、ぜひお気軽に下記フォームやお電話でお問い合わせください。

「使えるクラウドバックアップ」のサービス詳細はこちら>>

.jpg)

(1)イメージバックアップとは?

イメージバックアップとは、すべてのファイルやアプリ、ソフトウェアだけでなく、ユーザアカウントや各種設定、さらにオペレーティングシステムを含むシステム全体をバックアップすることです。

(2)バックアップをしないとどうなる?

業務に関わるデータはe-文書法などにより、保護を確実にすべきことが法的に要請されています。そのため、個人データを復旧できない場合、法的責任を問われることがあります。また、社会的信頼を失い、営業活動が停止することにもなりかねません。

(3)クラウドバックアップのメリットは?

クラウドバックアップなら、ローカルバックアップに比べて費用を抑えられます。また、ファイルやフォルダごとにアクセス管理が容易です。また、足りなくなった場合、容量を柔軟に増やせるのも魅力です。

.jpg)

お電話でのお問い合わせはこちら:03-4590-8198

(営業時間:10:00-17:00)

ファイル共有のセキュリティ対策として日本の多くの企業で採用されてきた「PPAP」。パスワード付きZipファイルとそのパスワードを2通のメールに分けて送受信する方法ですが、セキュリティリスクが高く、今では多くの行政機関や企業で禁止になっています。

それに取って替わってきているのがクラウドストレージを使った共有方法です。ここでは、クラウドストレージとはそもそも何なのか、そのメリットや数あるクラウドストレージの中で自社に最適なサービスを選ぶポイントについて徹底検証します。

目次

クラウドストレージとは?

クラウドストレージを導入するメリット

クラウドストレージを容量無制限にするメリット

容量無制限は必要?データ容量の目安

容量無制限のクラウドストレージ4つの比較ポイント

容量無制限のクラウドストレージを利用する際の注意点

容量無制限クラウドストレージ4選

ユーザ数無制限で利用できるクラウドストレージ3選

ユーザ数無制限「使えるファイル箱」3つのポイント

使えるねっとが選ばれる2つの理由

FAQ

クラウドストレージとは、インターネットでつながった場所(領域)にデータを保存する装置のことです。また、保存したファイルを共有することも可能です。

冒頭で言及したPPAPや社内サーバ経由で行われていたファイル共有にクラウドストレージを用いることで作業工数が減り、生産性が向上しました。

クラウドストレージのおすすめ比較を知りたい方はこちら

クラウドファイル共有サービスを詳しく知りたい方はこちら

PPAPや社内サーバを使ったデータ共有方法と比較して、クラウドストレージを導入することにはどんなメリットがあるのでしょうか?以下、5つご紹介します。

ファイルサーバのクラウド化について知りたい方はこちら

データを一元管理できる

PPAPやUSBを使ってファイルをそのたびに渡す方法はセキュリティリスクが高いだけでなく、共有する際に手間がかかります。この点クラウドストレージはデータを一括管理できるため、共有の工数を劇的に減らせます。

データの共有による業務効率化を実現できる

上述したようなデータの共有が実現すれば、事業所や工場など拠点が複数ある場合にクラウドストレージを利用することで業務効率が向上します。また、多くの企業がテレワークを導入することで従業員の働き場所も多種多様になっています。相手がオフィスであっても出先や出張先であっても、インターネットがつながり、端末(もちろんスマホなどの携帯端末でも大丈夫)さえあれば、データ共有が可能であり、業務効率が格段に向上します。

テレワーク導入の要となる「クラウド化」について知りたい方はこちら

サーバの管理に時間を割かずに済む

クラウドストレージを利用しない場合、社内サーバを使ってデータ共有することになりますが、専門知識を有するスタッフが運用・管理しなければなりません。そうするためには当然時間と費用がかかります。

それに対して、クラウドストレージを利用すれば運用は基本的に業者に任せられるので、コスト削減が可能です。

どこからでもアクセスできる

上述したようにクラウドストレージなら社内サーバと異なり、どこからでもアクセスできます。例えば、営業担当が顧客先で急遽資料が必要になった場合、クラウドストレージならファイルの大きさに関係なく、ワンクリックで共有できます。

バックアップが自動で生成される

多くのクラウドストレージサービスは保管したデータを自動的にバックアップしてくれます。そのため、うっかり上書きしてしまったファイルの復元も可能です。

ただ、注意したいのは、クラウドストレージはバックアップ目的のサービスではなく、あくまでもファイル共有のためだということ。例えば、自分にとってバックアップが必要な重要ファイルをクラウドストレージに保管しているつもりでも、誰か別の人が削除すればバックアップ対象から外れてしまいます。

バックアップは「保管場所」として別途確保することをおすすめいたします。

クラウドバックアップとは何かを知りたい方はこちら

クラウドバックアップのおすすめサービスについて知りたい方はこちら

クラウドストレージを容量無制限するメリットは、サイズの大きなファイルやデータを大量に保存、バックアップできる点です。

どの企業もDXを進める中、ビッグデータの利活用が重要になっています。それに伴い、企業が保有するデータ量も年々増加しています。例えば、製造業や物流業では、IoTとAIを活用する事例が増えており、人が収集、保存するデータにとどまらず、IoT端末から得られるデータを加えるとその量は膨大になります。IDCによると、全世界で発生するデータ量は2025年には2016年のおよそ10倍になるともいわれているのです。

つまり、DXによって新たな価値を生み、競争優位性を保持しようとする企業にとって、大量のデータの保管は不可欠であり、そのためには容量無制限のクラウドストレージが効果的といえるでしょう。

参考:DIGITAL X 「2025年に全世界で発生するデータ量は163ゼッタバイトに、IDC調査」

容量無制限のクラウドストレージは本当に必要なのでしょうか?

中小企業の中には、「容量無制限だとコストがかかるのでは?」「容量無制限のストレージが本当に必要なのか?」などと懸念している経営者、担当者の方も少なくないようです。ここでは、データ容量の目安について説明します。

写真のデータサイズの目安

写真のデータサイズの目安は以下の通りです。

・800万~2,000万画素のスマホカメラの場合:1枚3.6MB~24MB

・1,200万~1,800万画素のコンパクトデジカメの場合:1枚4.5MB~8MB

・1,200万~2,400万画素のデジカメの場合:1枚4.5MB~10MB

もし、画像データを1日100枚アップロードすると、1年で約3万6,000枚になります。1枚のデータが4.5MBであれば、年間162GBが画像データだけで必要になる計算です。

動画のデータサイズの目安

動画の容量はさらに大きく、10分のHD動画は1.8GBです。ちなみにフルHDであれば同じ1.8GBで時間は5分に、4K動画なら3分になります。

もし、3分の4K動画を1日1本アップロードすれば、年間657GBになります。動画制作会社や、メディアを扱う企業の場合、大容量のストレージが必要なことは明らかでしょう。

.png)

容量無制限のクラウドストレージを選ぶ際に注目したい4つの比較ポイントは以下の通りです。

・1度にアップできるデータ容量

・料金プラン

・セキュリティ対策の内容

・無料トライアル期間の有無

1つずつ説明します。

1. 1度にアップできるデータ容量

1つ目の比較ポイントは、1度にアップできるデータ容量です。

上述したように動画や画像ファイルを扱う場合、1つのファイル容量が大きいため、1度にアップできる容量が小さければ工数が増えてしまい、業務効率が低下してしまいます。できれば、1度にアップロードできる容量やファイル数に上限がないものを選びましょう。

2. 料金プラン

2つ目の比較ポイントは料金プランです。

クラウドストレージには主に「ユーザ課金型」と「プラン課金型(容量課金型)」の2つの料金体系があります。ユーザ課金型とは、各ユーザ1人ずつに課金される料金プランであり、プラン課金型とは、ストレージ容量に応じて課金される料金プランです。プラン課金型の中にも、ユーザ数に一定の制限があるものと、無制限のものがあります。

ユーザ課金型は、ユーザ1人あたりの料金がプラン課金型よりも抑えられている場合が多いため、利用ユーザが少なく、今後しばらくは従業員が大幅に増加する可能性が少ない場合はお得なプランといえるでしょう。

ただ、ユーザ課金型でスタートしたものの、業務規模の拡大とともにユーザを増やす必要が生じた場合、そのたびに追加IDやパスワードの管理の手間がかかります。また、大幅に増加した場合、1人あたりの金額にユーザ数を乗じることになるため、コストが急激に膨らむことも考えられます。他方、その分増えたストレージ容量を使い切れない可能性もあります。

それに対して、プラン課金型はコストをかけずに自由にユーザを追加できるため、従業員の増加に対応しやすく、取引先など外部にもアカウントを発行する敷居が低いといえます。また、社員入れ替え時などもアカウントを削除すれば事足りるため、管理者の業務簡素化にも役立ちます。結果的に多くのユーザで利用するようになれば、1人あたりのコストが低くなり、お得といえるでしょう。

もっとも容量課金型にもデメリットがあります。ユーザが少ない場合は1人あたりのコストはユーザ課金型に比べて割高になる可能性があります。

3. セキュリティ対策の内容

3つ目の比較ポイントはセキュリティ対策の内容です。

企業が管理するデータ容量が増大し、その重要性がますます高まっています。そのため、クラウドストレージサービスのセキュリティ対策の充実度は、比較ポイントの中で最重要といっても過言ではありません。

情報資産の重要度が増しているのに伴って、ランサムウェアなどのサイバー攻撃の頻度や悪質性も高まっています。もし、企業のセキュリティ対策が不十分で顧客リストや機密情報が流失してしまえば、取引先からの信頼を失いかねません。

セキュリティ対策は多岐に渡りますが、まずチェックしておきたいのが通信の暗号化です。例えば、WebブラウザとWebサーバ間の通信を暗号化するのに使われているのがSSL/TLSという通信手段です。また、悪意を持ったユーザがアクセスできないように、ユーザの真正性を確認するための多要素認証・2要素認証もチェックしておきたいところです。2要素認証とは、最初にパスワードなどで認証を行い、それを通過した場合に別の要素により認証を行うことを指します。

加えて、アカウントごとの動向をモニタリングできるように、管理者がログ監視できる機能も必要です。削除履歴やアップロード履歴、ログイン履歴などを確認できれば、何らかのセキュリティインシデントが発生した場合も、原因を見つけやすいでしょう。

4. 無料トライアル期間の有無

4つ目の比較ポイントは、無料トライアル期間の有無です。

現在、多くのサービスがUIをエクスプローラーに近づけており、直感的に使えるようにデザインされています。ただ、実際の操作性は使ってみないと分からないものです。無料トライアル期間があれば、オフィスで、外出先で、またテレワークをしているメンバーとの間でデータを共有する際の使いやすさを試してみて、フィードバックを集め、最終的に導入するかじっくり決められます。

参考:NTTコミュニケーションズ 「オンラインストレージの暗号化や多要素認証などセキュリティ向上のための機能」

容量無制限のクラウドストレージを利用する際には以下の2点に注意しましょう。

・料金だけで判断しない

・容量無制限になる条件を確認しておく

料金だけで判断しない

容量無制限のクラウドストレージを利用する際の1つ目の注意点は、料金だけで判断しないことです。

どうしても料金が安ければお得だと考えてしまう傾向がありますが、機能面、セキュリティ面も含めて総合的に考慮しましょう。例えば、いくら料金が安くても、セキュリティ面で脆弱であれば、サイバー攻撃を受けやすくなり、情報流出につながるリスクが高くなります。結果的に損害賠償請求されることにでもなれば、長期的にみれば莫大な損失を被ってしまいます。そうなれば、まさに本末転倒でしょう。

容量無制限になる条件を確認しておく

容量無制限のクラウドストレージを利用する際の2つ目の注意点は、容量無制限になる条件を確認しておくことです。

具体的には、利用するユーザ数に条件があることが多いです。ほかにもサービスによって満たさなければならない条件があるため、契約前に確認しておきましょう。

|

サービス名

|

月額(1ユーザ)

|

特徴

|

セキュリティ

|

|

Box Business

|

Businessの場合 1,881円~

|

・1,500以上のアプリ統合

|

・7段階のアクセス権制御

|

|

Dropbox Business

|

Standardの場合 1,500円~

|

・複数人での共同編集

・全文検索

|

・データ送受信時にSSL/TLS暗号化通信を採用

|

|

Google Workspace

|

Business Starterの場合 680円~

|

・他のGoogleサービスと連動可能

・ユーザ1人あたり30GBのストレージプール

|

・2段階認証

・エンドポイント

・高度な保護機能プログラム

|

|

Fleekdrive

|

Teamの場合 600円~

|

・クラウド上のOfficeファイルを直接編集

|

・自動ウィルスチェック

・24時間体制のモニタリング

|

※記載の月額はサービスにより契約期間(月払い、年払い)などの区分が異なります

ここでは、容量無制限のクラウドストレージのほか、ユーザ数無制限のクラウドストレージを紹介します。

1. Box Business

Box(ボックス)はアメリカのBox社が提供するクラウドストレージサービスです。日本でもさまざまな代理店を経由してサービスを展開しています。Boxには、法人向けに「Business」「Business Plus」「Enterprise」「Enterprise Plus」があり、Box Businessはもっともベーシックなプランといえるでしょう。

Microsoft Office、Microsoft Temas、Salesforce、Google Workspace、Slackなど1,500以上のアプリケーションと統合可能であり、ビジネスツールとして高い機能性を有しています。

セキュリティ面では、7段階のアクセス権制御で高度なセキュリティを実現。ユーザ一人ひとりに対して、閲覧、編集、ダウンロードの可否などを細かく設定できるため、トラブル回避にも有効です。

注意したいのはストレージは容量無制限ですが、Businessの場合、単一ファイルのアップロード容量上限が5GBであることです。また、最大ユーザ数は上限なしですが、最小ユーザ数が3人であることも覚えておきましょう。料金は年一括払いで、1ユーザ・月当たり1,881円(税込)です。

|

プラン

|

Business

|

Business Plus

|

Enterprise

|

|

料金

(1ユーザ、月額、税込)

※年払いの場合

|

1,881円

|

3,135円

|

4,620円

|

公式HP:Box

2. Dropbox Business

Dropbox Business(ドロップボックスビジネス)は、無料のクラウドストレージサービスDropboxの法人向けサービスです。

事業規模に合わせて「Plus」「Professional」「Standard」「Advanced」の4つのプランの中から選べます。最低利用ユーザ数や、ユーザ1人あたりの利用容量が異なります。以下の通りです。

・Plus:ユーザ1人、ユーザ1人あたり2TB

・Professional:ユーザ1人、ユーザ1人あたり3TB

・Standard:ユーザ3人以上、チーム全体で5TB

・Advanced:ユーザ3人以上、チーム全体で15TBから開始

他のビジネスソフトとの親和性も高く、Microsoft ExcelやPowerPointはブラウザから直接編集したり、数人で共同編集したりすることも可能です。また、ファイル検索機能がとても強力で、Plusを除くすべてのプランで全文検索機能を標準装備しています。他の人が作成したファイルも検索して見つけることが容易です。

セキュリティ面に関しては、データ送信時、受信時にSSL/TLS暗号化通信を採用しているため、盗聴による情報漏えいの心配を最小限にできます。また、データは暗号化されたブロックで保管されるため、万が一不正アクセスがあったとしても被害を最小限に抑えられます。

|

プラン

|

Plus

|

Professional

|

Standard

|

Advanced

|

|

料金

(1ユーザ、月単価)

※1年契約の場合

|

1,200円

※ユーザは1人

|

2,000円

※ユーザは1人

|

1,500円

※ユーザは3人~

|

2,4000円

※ユーザは3人~

|

公式HP:Dropbox Business

3. Google Workspace

Google Drive(グーグルドライブ)は、多くの個人ユーザに利用されています。Googleアカウントがあれば、15GBまで無料です。

法人向けのサービスは「Google Workspace」と呼ばれており、「Business Starter」「Business Standard」「Business Plus」「Enterprise」の4つのプランがあります。「Business Starter」がユーザあたり30GB、「Business Standard」はユーザあたり2TB、「Business Plus」と「Enterprise」はユーザあたり5TBまで利用でき、「Enterprise」は追加リクエストが可能です。

Google Workspaceの強みは他のGoogleのサービスと連動できる点です。ドキュメントやスプレッドシート、スライドなどのビジネスソフトに加え、ビデオ会議システムであるMeetとも連携が容易です。そのため、テレワークを導入している企業など従業員の拠点がバラバラだとしても、チームでのスムーズな作業を可能にします。

セキュリティに関しては、2段階認証プロセス、エンドポイント管理、高度な保護機能プログラムを有しており、企業にとって重要な情報資産をしっかり保護します。

|

プラン

|

Business Starter

|

Business Standard

|

Business Plus

|

|

料金

(1ユーザ、月額)

※1年契約の場合

|

680円

|

1,360円

|

2,040円

|

Enterpriseの料金はGoogleの下記サイトからお問い合わせ下さい。

公式HP:Google Workspace

4. Fleekdrive

Fleekdriveは、最低10ユーザから利用できる法人向けのクラウドストレージサービスです。プランは大きく「Team」「Business」「Enterprise」の3つに分かれています。主にストレージ容量が異なっており、容量無制限で利用できるのはEnterpriseです。Teamのストレージ容量は10GB×契約ユーザ数、Businessでは200GB×契約ユーザ数に設定されています。

クラウド上のOfficeファイルをシームレスに直接編集できるため、ローカルPCにファイルを保存する必要がありません。また、Officeファイルをはじめ、Adobeファイルもアプリを立ち上げなくても、ブラウザさえあれば手軽に閲覧可能。外出先などでスマホを使った資料チェックに便利です。

セキュリティに関しても万全の対策がなされています。ファイルをアップロードする際には自動でウイルスチェックを実行しますし、全てのファイルを暗号化します。また、あらかじめ決められたIPアドレスのみからのアクセスを許容する設定も可能。

さらに24時間体制で不穏なアクションをモニタリングし、何かあったら検出、自動で通知してくれます。加えて、ログインからログアウトまでの操作記録は5年間保管されるため、セキュリティインシデントが起きた場合は、原因追求も容易です。

|

プラン

|

Team

|

Business

|

|

料金

(1ユーザ、月額、税抜)

|

600円

|

1,800円

|

公式HP:Fleekdrive

|

サービス名

|

月額(プラン)

|

容量

|

セキュリティ

|

|

使えるファイル箱

|

スタンダードプランの場合 21,230円~

|

1TB / 3TB

※年契約の場合、

初年度は全額返金保証

|

・AES256ビット暗号化

・2要素認証

・サーバ内シークレットキー

・ウェブ管理画面のSSL化

・ランサムウェア対策

|

|

Xserverドライブ

|

スモールビジネスプランの場合 2,970円~

|

1~4TB

|

・監視ログでファイルの利用履歴やユーザーの動きを常に把握

|

|

Fileforce

|

Unlimited-1の場合 55,000円~

|

1~30TB

|

・アクセス権限管理

・管理者、ユーザの操作ログ確認

・上書き保存から60日間ファイルを保管

|

※記載の金額はサービスにより条件が異なります

1. 使えるファイル箱

使えるねっとのクラウドストレージ「使えるファイル箱」の特徴はユーザ数無制限、従業員が増えても課金の必要は一切ありません。また、分かりやすいインターフェースのため、操作性に優れていると評判です。

また、グローバルに展開している企業にとっては言語の障壁も気になる点です。この点、使えるファイル箱は24か国語で利用できるため、生産拠点やクライアントが海外にいる場合でもビジネスのスピードを落とすことはありません。

容量は1TBのスタンダードプランと、3TBのアドバンスプランがあります。どちらのプランも1年契約では、業界初の初年度全額返金保証が付帯します。もちろん、ご希望に応じて無制限に容量の追加も可能です。

機能

・普段通りの操作で利用可能

・IDやパスワード管理の一元化

・共有リンクの作成

・モバイル端末との連携

・ユーザごとに権限設定

・999世代まで復元可能な世代管理

・スキャンしたデータを自動でアップロード

・他のアプリケーションからも直接保存可

・ブラウザ上でOfficeファイルを直接編集&同時編集可

・共有フォルダへのアクセス権限の取り消し可

・発行したパブリックリンクの無効化が可能

セキュリティ

・AES256ビット暗号化

・2要素認証設定

・サーバ内シークレットキー対応

・ウェブ管理画面のSSL化

・ランサムウェア対策

・管理者権限で遠隔データを削除可能

・ISO認証データセンター(長野)

・指定のグローバルIPアドレス以外からのアクセスを制限(アドバンス)

・新しいデバイスでの初回アクセス時は認証された場合のみアクセス可(アドバンス)

・ダウンロード回数制限など、高度な共有リンク設定(アドバンス)

|

プラン

|

スタンダード

|

アドバンス

|

|

料金

(月単価、税込)

※1年契約の場合

|

21,230円

|

60,500円

|

※2024年3月27日までキャンペーン実施中。

1年契約の新規申込で、初年度価格が10%オフ+契約期間1カ月延長。

公式HP:使えるファイル箱

2. Xserverドライブ

Xserverドライブは、ユーザ数無制限の法人向け高速クラウドストレージサービスです。ストレージ容量上限によって、プランは大きく「スモールビジネス」「ビジネス」「ビジネスプラス」「エンタープライズ」に分かれています。

ストレージはHDDとSDDを選択できますが、HDDであれば、スモールビジネスは1TB、ビジネスで2TB、ビジネスプラスなら4TBです。さらに契約期間を3ヶ月、6ヶ月、12ヶ月、24ヶ月、36ヶ月の中から選ぶことができ、契約期間が長ければ長いほど月額料金がお得になる料金体系です。

アップロードできる1ファイルあたりの上限はどのプランも同様に5GBで、スマホなどの携帯端末からもアクセスできるため、いつでもどこでもファイル共有が簡単です。また、部署やスタッフごとなど、柔軟に領域を変更して閲覧や共有、編集を制限できます。取引先へは面倒なユーザ登録をしてもらわなくても、URLを連絡するのみで情報共有可能です。

セキュリティ面も、ファイルの利用履歴やユーザの動きを常に把握する監視ログを備えているので、不審な動向や情報漏えいも許しません。

上記でご紹介しているプランの中からお好きなプランを選んで、10日間無料でお試しできるので、使い心地や操作性を確認してからの導入も可能です。

|

契約期間

|

スモールビジネス

|

ビジネス

|

ビジネスプラス

|

エンタープライズ(専用)

|

|

3ヶ月

|

3,960円

|

7,920円

|

15,840円

|

92,400円

|

|

6ヶ月

|

3,630円

|

7,260円

|

14,520円

|

84,700円

|

|

12ヶ月

|

3,300円

|

6,600円

|

13,200円

|

77,000円

|

|

24ヶ月

|

3,135円

|

6,270円

|

12,540円

|

73,150円

|

|

36ヶ月

|

2,970円

|

5,940円

|

11,880円

|

69,300円

|

※上記費用に加えて、初期費用がかかります。

※2024年1月9日~4月8日までキャンペーン価格で提供中。

公式HP:Xserverドライブ

3. Fileforce

Fileforce(ファイルフォース)は、初期費用0円で始められる法人向けのクラウドストレージサービスです。プランは大きく「Small Business」「Unlimited」「Enterprise」の3つに分かれています。大きな違いはユーザ数です。Unlimitedのみがユーザ数無制限で使えるプランであり、Small Businessは10~50IDを想定、Enterpiseは10ID以上に対応しています。

Unlimetedはさらに「Unlimted-1」「Unlimted-3」「Unlimted-10」「Unlimted-30」の4つに分かれており、基本ストレージ容量がそれぞれ1TB、3TB、10TB、30TBに設定されています。

機能も充実しており、エクスプローラーからアクセスし、ファイルサーバのようにファイル保存・編集、閲覧が可能です。また、ファイルをダウンロードしなくても、Officeファイルは高速、高精度のプレビューによって確認できます。アップロードは1ファイル10GBまで可能で、オプションで20GBまで増やせます。

セキュリティ対策も充実しており、アクセス権限管理や管理者、ユーザの操作ログの確認ができます。また、ランサムウェア対策として、ファイルのバージョンは上書き保存されてから60日間は保管されているため、ファイルが暗号化されてしまっても、利用可能です。

|

プラン

|

Small

Business

|

Unlimited-1

|

Unlimited-3

|

Unlimited-10

|

Unlimited-30

|

Enterprise

|

|

料金

(月額)

|

900円/

ユーザ

|

55,000円

|

98,000円

|

198,000円

|

330,000円

|

要問い合わせ

|

公式HP:Fileforce

.png)

使えるねっとの「使えるファイル箱」は、いつでもどこでも、誰とでもつながるワークスタイルを実現する新しいクラウドストレージサービス。ユーザ数無制限で、ファイルの共有・編集・同期をどんなデバイスでも行えるのが特徴です。

1. ユーザ数無制限

他社サービスの大半は1ユーザ1ライセンス制を取っていますが、お得なビジネスプランはユーザ数にかかわらずひと月たったの21,230円(税込、1年契約の場合)から利用できます。加えて、容量もお得な1TBです。

たとえば100人で使えば月額1人210円程、300人では月額1人70円程度で済みます。法人向けプランはすべてユーザ数の制限がないので、急な増員などにも金額はそのままで柔軟に対応可能です。

2. 使い慣れたファイル構造でファイルを追加・編集・共有

使えるファイル箱は、ファイルサーバ型のクラウドストレージです。見慣れたフォルダ構造、使い慣れた操作方法のまま、クラウドのメリットを享受できます。ファイルの追加も編集も同期も、パソコンのエクスプローラーを操作するのとほとんど一緒。ファイルサイズの制限もないので、クラウドストレージにありがちな「容量が大きすぎてアップロードできない……!」といった事態も発生しません。

3. セキュアかつ簡単にファイルやバージョンを自由自在に復元

大容量・低価格のクラウドストレージは多々ありますが、大切なファイルを保存するにはそもそものセキュリティが非常に重要です。使えるファイル箱なら、外部のユーザやチームメンバーにファイルを送りたいときも、Webリンクを使用してたったの数クリックで簡単にシェアできます。共有用のWebリンクにはパスワードと有効期限を設定できるため、セキュリティ面も安心。共同作業用に共有フォルダを作成して、ユーザごとにフォルダのアクセス許可を制御することも可能です。

(1).png)

使えるねっとのクラウドサービスは、20年以上にわたって日本中のお客様からご利用いただいています。

1. クラウドストレージに最適なデータセンターのロケーション

使えるねっとのデータセンターがあるのは長野県。日本国内なので、海外にデータセンターがあるサービスよりも格段に速いスピードでデータにアクセスできるのが特徴です。さらに長野県は首都圏から離れ、比較的災害にも強いといわれているエリアなので、BCP対策としても非常に有効。まさにクラウドストレージにはベストな立地だといえるんです。

2. 充実のカスタマーサポート

使えるねっとのカスタマーセンターのスタッフは、全員自社専属のオペレーターです。専属スタッフならではの豊富な知識とノウハウで、お客様の課題解決を全力でお手伝いします。電話はもちろん、メールやチャットでのお問い合わせも受け付けているので、困ったときも安心です。

さらに大容量データのアップロードに便利なオプション「使えるファイル箱シャトル便」では、弊社が郵送したHDDにお客様のデータをコピーして宅急便でご返送いただけば、弊社側でお客様のファイル箱へアップロードを行います(1回/1TB 55,000円 追加1TB 11,000円)。

使えるファイル箱にご関心のある方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。無料トライアルのご希望もお待ちしております!

.jpg)

(1)無料で使えるクラウドストレージの容量は大体どれくらい?

無料で使えるクラウドストレージの容量は大体10GB前後です。

例えば、Google Driveは15GBまで無料で使用できます。中には、100GBまで無料で利用できるクラウドストレージサービスもあるようです。ただ、法人が利用する場合は容量の問題以外にもセキュリティ面も心配なため、有料プランを選びましょう。

(2)容量無制限のクラウドストレージの仕組みは?

容量無制限のクラウドストレージサービスの多くは、「〇人以上」「〇ユーザ以上」というように、使用人数に制限が設けられています。そのため、容量無制限のクラウドストレージは個人向けではなく、法人向けであることが分かります。ただ、容量無制限でも使い切れなければ意味がないため、セキュリティ面も考慮して、自社に最適のサービスを選ぶことが大切です。

.jpg)

お電話でのお問い合わせはこちら:03-4590-8198

(営業時間:10:00-17:00)

今日、「ヒト」「モノ」「カネ」に加えて重要な経営資源として挙げられるのが「情報」です。中小企業が利益を最大化するためには、情報セキュリティ対策が欠かせません。

ここでは、情報セキュリティとは何か、中小企業が情報セキュリティに取り組まなければならない理由や企業が行うべきセキュリティ対策とそのポイントについて解説します。

クラウドバックアップについて知りたい方はこちら

目次

情報セキュリティ対策とは「情報の安全を守ること」

中小企業が情報セキュリティ対策を行う必要性

セキュリティトラブルの実例

企業が必ず行うべき5つのセキュリティ対策

企業が情報セキュリティ対策を行う際のポイント

情報セキュリティ対策にも役立つ「使えるクラウドバックアップ」

FAQ

.jpg)

情報セキュリティ対策とは「情報の安全を守ること」です。

企業はかつては情報を紙ベースで管理していたため、物理的に遮断することで情報の安全を確保できました。しかし、IT化が進み、情報はすべて電子的に管理されるようになりました。結果として、情報を保存した端末がインターネットにつながっている限り、常に外部から安全を脅かされるという状況に陥っています。

情報セキュリティを構成する3大要素

情報セキュリティは3つの要素から構成されています。

.png)

参考:「安心してインターネットを使うために 国民のためのサイバーセキュリティサイト」(総務省)

(https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/security/business/executive/02.html)を加工して作成

セキュリティ対策を怠ることで企業が被るリスク

セキュリティ対策を怠ることで企業が被るリスクには以下のようなものがあります。

・経済的不利益

・業務の停滞

・従業員のモラル低下

経済的不利益

セキュリティ対策を怠り、機密性が脅かされると企業が保有する顧客データや機密情報が流出する恐れがあります。それにより顧客や取引先が不利益を被れば、企業は膨大な額の損害賠償を請求されることになります。

また、情報セキュリティがかつてなく重視されているにもかかわらず、情報流出や不正アクセスが知られれば企業の信頼は失墜するでしょう。

業務の停滞

企業のシステムに外部から不正にアクセスされ事故が発生すると、被害拡大の防止や事故原因の調査が優先されます。その結果、インターネットを遮断したり、業務システムを停止したりすることになり、毎日の業務は停滞します。業務の停滞は納期の遅れや営業機会の損失につながり、企業は甚大な経済的不利益を被ります。

従業員のモラル低下

企業が一体になってセキュリティ対策に取り組まなければ、内部の従業員のモラル低下につながります。例えば、従業員による機密情報の不正持ち出しや不正操作、改ざんが発生するリスクを高めてしまいます。

また、セキュリティ上の事故が発生した際に管理職が責任をとらなければ、従業員エンゲージメントも低下するでしょう。

.jpg)

中小企業が情報セキュリティ対策を行うべきなのは、自ら不利益を被らないようにするためだけでなく、社会経済全体のためでもあります。

例えば、近年増加しているサイバー攻撃の一つに「サプライチェーン攻撃」があります。これは中小企業が大企業に比べてセキュリティ対策が希薄であることを利用した攻撃です。大企業のサプライチェーンである中小企業を踏み台にして、サイバー攻撃者は親会社や関連会社に攻撃の矛先を向けます。

2022年2月、大手自動車会社のサプライチェーンが攻撃されてマルウェア感染被害を受け、それに伴って国内14工場全28ラインが停止した事例は、中小企業にとって情報セキュリティ対策が喫緊の課題であることを突き付けました。

情報セキュリティトラブルの発生率

情報処理推進機構(IPA)セキュリティセンターが、2021年11月に全国の中小企業従業員1,000名を対象に実施した調査によると、過去3年間(2018年10月~2021年9月)にサイバーセキュリティ上の事故やトラブルを職場で経験した人は10.5%に上りました。

同調査によると、企業として事故やトラブルを社外に報告した事例は41%にとどまるとのことで、中小企業のセキュリティトラブルの発生率は、明るみに出ないものを含めればかなり高いことが想定できます。

情報セキュリティトラブルは規模の小さい企業ほど起こりやすい

2021年4月に行われた調査に基づき、日本政策金融公庫が2022年2月に公表したデータによると、社内ネットワークの不正アクセス対策は使用しているパソコンの台数が増えれば増えるほど進んでいることが明らかになりました。

パソコンの使用が1台のみの企業の場合、社内ネットワークの不正アクセス対策を講じている企業は41.3%で、「とっていない」と回答した44.2%を下回っていました。それに対し、パソコンを10台以上使用している場合、対策を「とっている」と回答した企業は全体の77.8%に達しました。

パソコンの台数と企業規模が必ずしも一致する訳ではありませんが、規模が小さい企業であればあるほど、情報セキュリティトラブルのリスクは高まることが伺えます。

.jpg)

ここでは、情報セキュリティ対策を怠ったために発生したトラブルの実例を4つ取り上げ、トラブルの内容、原因、被害について説明します。原因を把握することで、自社で同じセキュリティトラブルに巻き込まれないよう対策を講じることができるはずです。

顧客の氏名や住所・クレジットカード情報が流出した事例

【トラブルの内容】

アクセサリーを専門に扱う企業は、2022年9月に第三者による不正アクセスを受けた。

【原因】

同社が運営するオンラインショップのシステムの脆弱性が狙われ、ペイメントアプリケーションの改ざんが行われた。

【被害】

317件の顧客のクレジットカード情報が流出、オンラインショップは運営停止に追い込まれた。

標的型攻撃メールにより企業の重要情報が流失した事例

【トラブル】

端末のパソコンがウイルス感染し、企業の重要情報が流出した。

【原因】

従業員の電子メールアドレスに知人を装ったウイルス付きのメールが送られてきたが、それを不審なメールと疑わずに業務用のパソコンで開封した。

【被害】

重要な組織情報が盗まれた。

エモテットについて知りたい方はこちら

ファイル共有ソフトが原因でデスクトップが公開された事例

【トラブル】

インターネット上に業務用パソコンのデスクトップが公開され、顧客情報が流出した。

【原因】

業務用パソコンでファイル共有ソフトを使用。ダウンロードした音楽ファイルを開いた際にウイルス感染した。

【被害】

顧客情報が流出した。

サーバに外部から不正アクセスが行われ機密情報が流出した事例

【トラブル】

中学受験学習指導を行う進学塾は、Webサーバに対する不正アクセスを受けた。

【原因】

SQLインジェクションを利用した外部からの不正アクセス。

【被害】

最大約28万件のメールアドレスが流出。さらに流出したメールアドレスが悪用され、スパムメールやフィッシング詐欺メールなどが送付されるリスク。

参考:「安心してインターネットを使うために 国民のためのサイバーセキュリティサイト」(総務省)

(https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/security/business/case/index.html)を加工して作成

.jpg)

企業が必ず行うべきセキュリティ対策には以下の5つがあります。

1. パソコンやスマホなど端末機器への対策

2. ブラウザへの対策

3. サーバへの対策

4. 社員への対策

5. パスワード設定や共有制限など社内ルール上の対策

1つずつ解説します。

1. パソコンやスマホなど端末機器への対策

1つ目は端末機器のセキュリティを高めることです。

働き方改革やコロナ禍で導入されたテレワークにより、従業員が社内で使用している端末を持ち帰ったり、タブレットやスマホを出先で使用したりすることが増えました。従業員が使用するパソコンやスマホはネットワークの終端であり、「エンドポイント」と呼ばれます。エンドポイントはウイルスの入口となりやすく、ユーザのITリテラシーにも依存するため、不正アクセスやサイバー攻撃のリスクが高まります。

昨今の業務環境の変化を前提にしてセキュリティルールを策定し直し、セキュリティソフトのインストール、ソフトウェアのアップデートの徹底、パスコードやコード認証などを導入しましょう。

2. ブラウザへの対策

2つ目は安全なWebブラウザを実現することです。そのためには、企業側と従業員双方の対策が不可欠です。

企業としては、従業員が使用するWebブラウザの安全性を担保するために定期的にWebアプリケーション診断を実施し、自社のセキュリティ状況を把握しなければなりません。その上で第三者の不正アクセスを防ぐための適切なツールの導入を検討しましょう。

従業員側としては、使用しているWebブラウザのバージョンを定期的に確認・更新したり、パスワード等の自動入力の無効、ブラウザを閉じる際のキャッシュや履歴を自動でクリアするなどの設定をしたりしておきましょう。

参考:株式会社セキュアイノベーション 「セキュアなWebブラウジングを実現するには」

3. サーバへの対策

自社サーバを運用している場合、サーバのセキュリティ対策も不可欠です。サーバには業務システムやメールの送受信データ、顧客情報、生産管理情報など重要情報が保存されているからです。

サーバのセキュリティを高めるために定期的に更新されるセキュリティパッチを適用することで、新たなサイバー攻撃に対処できます。OSやソフトウェアの定期的な更新を忘れないようにしましょう。

また、サーバシステムのログ管理を行うことで、不正な操作や不審なエラーがないかを定期的にチェックします。

さらに退職者などの不要アカウントを定期的に削除することで、アカウントの不正利用による機密情報へのアクセスを未然に防げます。

4. 社員への対策

セキュリティ対策は企業の情報管理担当者だけが行うものではありません。全社一体となって取り組むためには、社員ひとり一人のセキュリティに対するリテラシーの向上が必要です。定期的に研修を行うなどして、すべての社員に当事者意識を持ってもらうようにしましょう。

5. パスワード設定や共有制限など社内ルール上の対策

パスワード設定や共有制限に関しては個人任せにするのではなく、社内ルールを策定しておきましょう。

例えば、ファイルを共有する際に機密性の高いデータに誰がアクセスできるのか、「閲覧のみ可能」、「閲覧・編集が可能」などの権限をどのような基準で付与するのかも決めておきます。また、ルールを策定しておくことで、IDやパスワードが人為的な原因で流出するのを防げます。

ただ、セキュリティを万全にしようとして厳しすぎる、非現実的なルールを作らないように気を付けましょう。現場にそぐわないルールを作っても、形骸化してしまい、結局セキュリティに穴が生じ、情報漏えいのリスクが高まるだけです。大切なのは、「なぜそうするのか」について、ルールの目的や趣旨について従業員が理解できるように周知することです。

企業が情報セキュリティ対策を行う際のポイントを3つ挙げます。

・セキュリティ対策は経営者主導で進める

・委託先の情報セキュリティトラブルも考慮して対策をとる

・会社に適したセキュリティツールをうまく活用する

セキュリティ対策は経営者主導で進める

情報セキュリティ上の事故が発生した場合、管理義務がある経営者は損害賠償を請求されるだけでなく、刑事罰の責任を問われる可能性もあります。例えば、個人情報やマイナンバーに関する違反の場合は個人情報保護法、マイナンバー法違反に問われますし、個人情報保護委員会による立ち入り検査を受ける責任もあります。

加えて、経営者はセキュリティ対策を怠ったゆえに業績悪化などの経営責任も問われます。責任を負うべきなのは主に経営者なのですから、セキュリティ対策は経営者主導で進めるのが筋でしょう。

委託先の情報セキュリティトラブルも考慮して対策をとる

生産性向上や業務拡大を目的として、業務の一部を委託するビジネスモデルも増えていますが、その場合、委託元は委託先の情報セキュリティトラブルの管理も行う必要があります。

そのためには委託先と委託元との統一したセキュリティポリシーやルールを策定しておくことが必要です。また、委託する前には委託先が本当に信頼できるか十分な調査が必要ですし、委託することを決定した場合には委託契約、秘密保持契約書を締結し、自社が求めるセキュリティ上の要求事項を明確にしておきましょう。

参考:株式会社日本パープル 「委託先管理の基本。情報セキュリティ事故を防ぐために」

会社に適したセキュリティツールをうまく活用する

セキュリティツールは会社に適したものを選びましょう。

例えば、会社の業態や規模、従業員数、パソコンの台数などによって、適切なセキュリティソフトは異なります。また、一般的にセキュリティソフトは機能が多ければ多いほど、サポートが厚ければ厚いほどコストがかかります。初期コストだけでなく、ランニングコストも考慮して費用対効果を検証する必要があるでしょう。

(1).png)

使えるねっとの「使えるクラウドバックアップ」は情報セキュリティ対策にも効果的です。その特徴をご紹介します。

脆弱性診断やマルウェア対策など万全のセキュリティ対策

使えるクラウドバックアップの「アクティブプロテクション」は、ファイル、バックアップデータ、バックアップソフトへの疑わしい改変を即座に検出・遮断します。既知のランサムウェアはもちろん、未知のランサムウェアの攻撃も識別してくれます。

ランサムウェアに感染!アクティブプロテクションを使用した場合/使用しなかった場合の、検証ビデオはこちら

サイバー攻撃対策やパッチ管理まで、クラウドバックアップの多彩な機能を知りたい方はこちら

障害発生時もボタンひとつでデータを復元

使えるクラウドバックアップは、データが不正アクセスやウイルスの被害を受けた場合、ボタンひとつでデータを復元してくれます。追加コストは復旧データサーバの稼働した時間だけです。

※データ復元は、使えるクラウドバックアップのオプション機能(ディザスタリカバリオプション)で利用可能な機能です。

ディザスタリカバリについて知りたい方はこちら

管理者アカウントから社内の別デバイスを一元管理

使えるクラウドバックアップでは、社員が使用するデバイスのアプリケーションやシステム、データの状態を把握し、管理者はWeb管理画面上で設定変更を行えます。

中小企業にとって、情報セキュリティ対策は急務です。

用途や容量に合わせて多彩なプランから選べる使えるクラウドバックアップは月単価1,870円(税込)から、30日間の無料トライアルも実施していますので、お気軽にお問合せください。

使えるクラウドバックアップのサービス詳細ページはこちら>>

.jpg)

(1)情報セキュリティ対策を強化するメリット・デメリットは?

情報セキュリティ対策を強化する最大のメリットは、情報を安全に守れることです。また、情報セキュリティを強化するプロセスで、社内の業務フローや組織を見直すことになり、無駄を減らし、コスト削減にもつながります。

デメリットは、ルールが増えることで、業務の遂行が滞る可能性がある点です。

(2)セキュリティ管理者の役割は?

セキュリティ管理者の役割は、経営方針に基づき、情報セキュリティに関する組織全体のルールや施策を現場の実態に合わせて推進することです。

(3)一般的な情報セキュリティの組織体制は?

上述したように情報セキュリティの責任者は情報管理部門ではなく、経営者です。大規模な組織の場合は、経営者が策定した方針に従って、情報管理部門が施策をきちんと推進しているかチェックするための内部監査責任者や外部の専門家を置きます。

.jpg)

お電話でのお問い合わせはこちら:03-4590-8198

(営業時間:10:00-17:00)

企業が取り組むべきリスクマネジメントとして、最上位に挙げられるのがサイバー攻撃対策です。

ここでは、サイバー攻撃の定義や目的、最新動向や代表的種類を理解した上で、企業がとるべき効果的な対策について解説します。

クラウドバックアップのおすすめサービスについて知りたい方はこちら

クラウドバックアップについて知りたい方はこちら

目次

サイバー攻撃とは?

攻撃者がサイバー攻撃を行う目的

サイバー攻撃の最新動向

【2022年最新】日本企業のサイバー攻撃の被害事例

サイバー攻撃の代表的な種類

企業が必ず行うべきサイバー攻撃への対策

サイバー攻撃対策に役立つ「使えるクラウドバックアップ」

FAQ

サイバー攻撃とは、パソコンやスマートフォン、サーバなどに対し、システムの破壊、データの改ざんや窃取を目的として、ネットワークを通じた悪意をもってなされる行為のことです。

サイバー攻撃の対象は企業だけに限らず、個人のほか不特定多数を無差別に攻撃する場合もあり、その目的や手段もさまざまです。

企業が保有する個人情報や機密情報がますます膨大になり、資産としての価値も増していることから、サイバーセキュリティは担当部署だけの取り組みではもはや不十分です。むしろ、企業は経営課題としてとらえ、各部署が連携して一体となって対策を講じるべきです。

サイバー攻撃は誰によって行われるのか

サイバー攻撃を行う主体はさまざまです。金銭の窃取や詐取を目的とした犯罪者・犯罪グループ、機密情報を狙う諜報員や産業スパイ、悪意ある組織(ハッカー集団など)のメンバーなどが含まれます。

サイバー攻撃は金銭目的以外にも、企業のイメージダウンを狙った犯行もありますし、自らの政治的、社会的主張に基づき政府機関を攻撃するケースもあります。さらには、単に世間を騒がせる愉快犯的なものも見られます。

警察庁「不正アクセス行為の発生状況及びアクセス制御機能に関する技術の研究開発の状況」(2021年3月発表)によると、不正アクセス行為の被疑者(令和2年)の44.8%が20~29歳、20.9%が14~19歳で、犯行が低年齢化しているのが近年の特徴です。

かつては専門的な知識が必要とされたサイバー攻撃ですが、最近では、ランサムウェア攻撃に必要なツールがすべて含まれたキット「RaaS(サービスとしてのランサムウェア)」が安価で手に入るようになりました。そのため、特別なスキルがない素人でも企業を脅かすサイバー攻撃が行えるようになり、その敷居は年々下がっています。

サイバー攻撃の対象

サイバー攻撃の対象は、大きく分けて組織と個人の2つに分けられます。サイバー攻撃が金銭目的の場合、企業が攻撃対象になることが多いですが、別の社会的、政治的目的を持って、政府や行政機関など公的組織が攻撃されることもあります。

また、個人を対象にする場合は、特定個人だけでなく不特定多数を狙ったサイバー攻撃もあります。

参考:「不正アクセス行為の発生状況及びアクセス制御機能に関する技術の研究開発の状況」(警察庁)

(https://www.npa.go.jp/cyber/pdf/R030304_access.pdf)を加工して作成

上述の通り、攻撃者がサイバー攻撃を行う目的はさまざまですが、主な3つについて具体的に説明します。

情報・金銭の窃取や売買により利益を収奪する

攻撃者がサイバー攻撃を行う目的の多くは、情報・金銭を収奪し、売買などにより利益を得ることです。

前出の警察庁「不正アクセス行為の発生状況及びアクセス制御機能に関する技術の研究開発の状況」(2021年3月発表)によると、令和2年に検挙された不正アクセス禁止法違反の動機別内訳で最も多かったのは、「不正に経済的利益を得るため」(46.8%)で、「顧客データの収集等情報を不正に入手するため」(23.6%)、「好奇心を満たすため」(13.3%)、「嫌がらせや仕返しのため」(9.7%)と続きます。

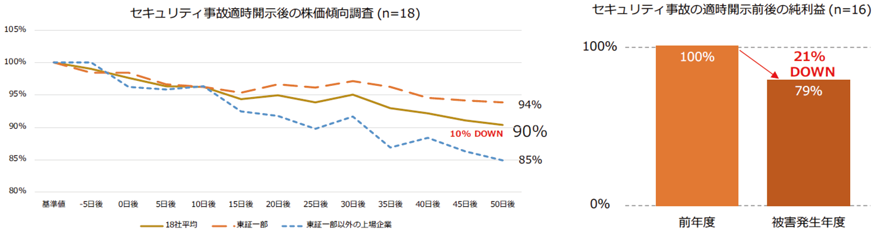

この調査結果から分かるように、サイバー攻撃のほぼ半分は経済的利益を得るために行われます。令和元年度版の「情報通信白書」は、米国シンクタンクの戦略問題研究所がMcAfeeの協力を得て行った分析結果を引用していますが、それによると2017年にサイバー攻撃により生じた損害は全世界で6,080億ドルになったとのことです。

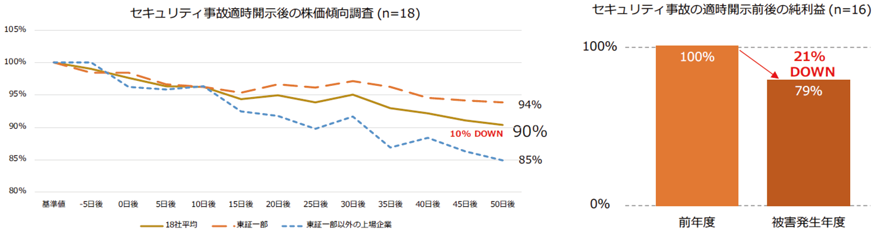

また、同白書によると、企業がサイバー攻撃を受け、情報流出等の適時開示を行ったところ、企業の株価は平均10%下落し、純利益は平均21%減少しました。

参考:「令和元年版情報通信白書 サイバー攻撃等の経済的損失」(総務省)

(https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/r01/html/nd113320.html)を加工して作成

競合や敵対する組織の信用を失墜させる

サイバー攻撃は、企業が競合他社の、あるいは国家が敵対する組織の信用を失墜させるためにも行われます。

例えば、近年ランサムウェア攻撃で身代金を支払わない企業が増加しているため、盗んだデータを競合企業に販売するサイバー攻撃グループもあるとのことです。

また、2010年に米国とイスラエルがStuxnet(スタックスネット)というマルウェアを使用してイランの核施設を攻撃して以来、国家も間接的に資金を提供してハッカーを雇い、敵対する組織を標的にしたサイバー攻撃を行っています。具体的には、スパイ活動や敵対する国家の重要インフラや企業を攻撃したり、国内の政治的意見を混乱させるために偽情報を拡散したりしています。

人々の認知や意思決定に対して影響を与える

さらにサイバー攻撃によって、人々の認知や意思決定に影響を与えようとする集団もいます。ハッキングによって政治的意思表示を行う「ハクティビスト」と呼ばれる人たちです。

2010年代初め「アノニマス」などのハッカー集団で知られたハクティビストですが、国家間の機密文書を窃取し、流出させるなどの手法で言論の自由を守ると主張しています。

また、敵対する国家によって同様のサイバー攻撃がなされることもあります。例えば、2019年の英国総選挙の際に、米英自由貿易協定に関する政府の機密文書が盗み出され、SNSを通じて情報が流出しました。英国政府は、ロシアが同選挙に干渉しようとしていたことは間違いないと結論したとのことです。

最近増加しているサイバー攻撃として、個人を対象にしたものではフィッシング詐欺、企業を対象にしたものではランサムウェア攻撃が挙げられます。

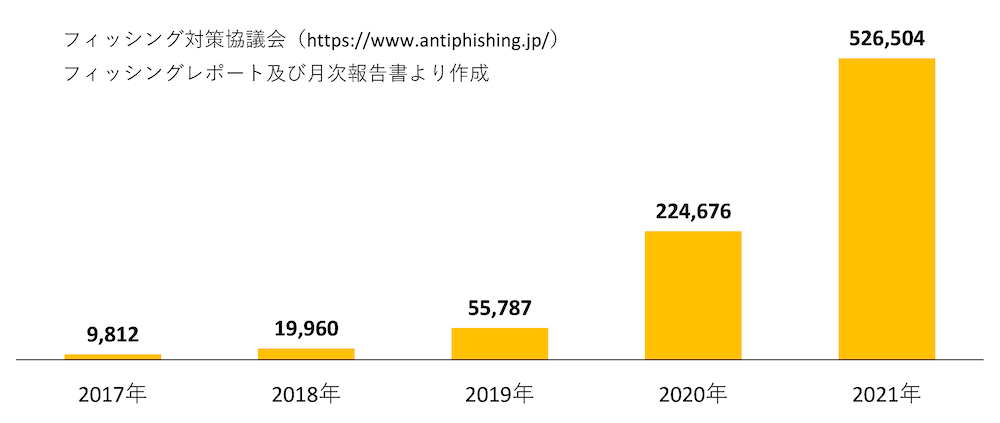

フィッシング詐欺とは、実在するECサイトの名前などで電子メールやショートメッセージを使ってリンクを送信し、偽のWebサイトに接続させてクレジットカード番号などの個人情報を窃取する手法です。

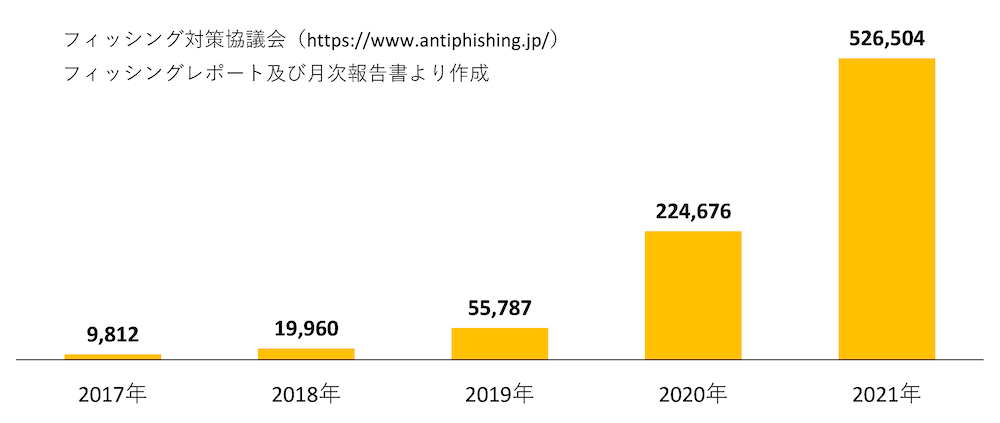

フィッシング対策協議会が公表している「フィッシングレポート」等によれば、2021年中のフィッシング報告件数は52万6,504件で、2020年の22万4,676件に比べて倍以上に増加しています。

出典:日本サイバー犯罪対策センター

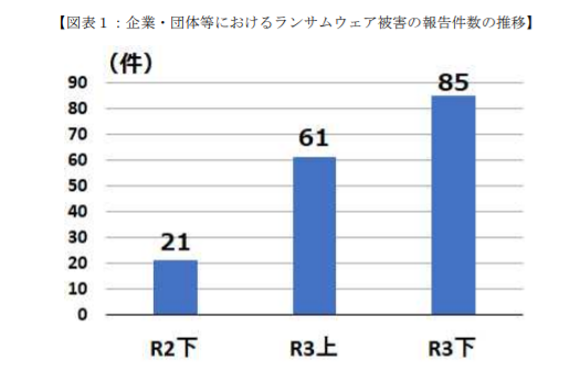

ランサムウェアとは、サイバー攻撃によって対象組織のシステムやデータを使用できなくした上で、復旧と引き換えに多額の身代金を要求するサイバー攻撃のことです。

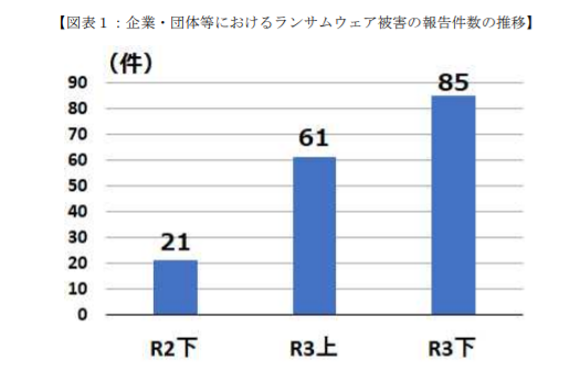

警察庁が2022年4月に公表した「令和3年におけるサイバー空間をめぐる脅威の情報等について」によると、企業・団体等におけるランサムウェア被害は、2021年中に都道府県警察から警察庁に報告があった件数は146件(上半期61件、下半期85件)で、2020年下半期の21件から右肩上がりで増加しています。

参考:「令和3年におけるサイバー空間をめぐる脅威の情勢等について」(警察庁)

(https://www.npa.go.jp/publications/statistics/cybersecurity/data/R03_cyber_jousei.pdf)を加工して作成

サイバー攻撃関連の通信がこの10年間で約33倍に

サイバー攻撃関連の通信は2012年からの10年間で約33倍になりました。

国立研究開発法人情報通信研究機構(NICT)サイバーセキュリティネクサスによると、2021年に観測されたサイバー攻撃関連通信は合計5,180億パケットに上り、1IPアドレス当たり約175万パケットが1年間に届いた計算になります。これは2012年の53,206パケットの約33倍にあたります。

リモートワーク環境の脆弱性を狙った攻撃が急増

コロナ禍で増えたリモートワーク環境の脆弱性を狙ったサイバー攻撃も急増しています。

IPA(情報処理推進機構)が毎年発表している「情報セキュリティ10大脅威」によると、「テレワーク等のニューノーマルな働き方を狙った攻撃」は2021年は第3位、2022年は第4位にランクインしました。

リモートワークがセキュリティ環境の脆弱性を生む一つの理由は、個人所有の端末の利用です。オフィスで使用していた企業所有の端末ほどセキュリティ環境が高くなく、マルウェア感染のリスクが高くなります。

また、脆弱性対策が不十分なVPN機器を利用し続けると、サイバー攻撃の対象となるリスクが高まり、認証情報や組織の機密情報が外部に流出する被害に遭う恐れがあります。

2022年に発生した国内企業・組織を標的にしたサイバー攻撃のうち、注目すべきなのは3月に発生した大手自動車メーカーへのサプライチェーン攻撃です。自動車部品メーカーがランサムウェア攻撃を受け、データが暗号化されました。それをきっかけとして国内大手自動車メーカーへの部品供給が滞り、結果的に国内14工場28ラインの稼働が1日ほど停止しました。

中小企業であった部品メーカーへの攻撃をきっかけとして、親会社や取引先にまで影響を与えた事例で、どの企業でもサイバー攻撃を受ける可能性があり、セキュリティ対策を経営課題としてとらえるべきことを銘記させられました。

また、市民の健康を支えるインフラである医療機関を狙ったサイバー攻撃も増加しています。2022年10月には、沼津市の医療機関の電子カルテアプリがランサムウェアによって暗号化され起動しなくなりました。また同月には大阪府にある大阪急性期総合医療センターが、同じくサイバー攻撃により電子カルテが閲覧不能になりました。

参考:株式会社サイバーセキュリティクラウド 「【2022年最新】日本企業のサイバー攻撃被害事例|トレンドや対策を知ろう」

ここでは、代表的なサイバー攻撃を紹介します。サイバー攻撃の種類を理解しておくことで、適切な対策を講じることが可能になるはずです。

マルウェア感染

マルウェアとは、ユーザの端末に不利益をもたらすソフトウェアやコードの総称です。マルウェアに社内のパソコンやサーバが感染すると、データが破壊され、閲覧・使用が不能になります。また、端末内の機密データや顧客情報が抜き取られる可能性もあります。そうなると、被害者からの損害賠償請求や刑事罰に課されることにもなりかねず、被害は甚大です。

マルウェアについて知りたい方はこちら

エモテットについて知りたい方はこちら

ランサムウェア攻撃

上述した通り、ランサムウェアとは、サイバー攻撃によって対象組織のシステムやデータを使用できなくした上で、復旧と引き換えに多額の身代金を要求するサイバー攻撃のことです。

ランサムウェアについて知りたい方はこちら

標的型攻撃

標準型攻撃とは、「高度サイバー攻撃」とも呼ばれ、明確な目的を持って特定のターゲットを狙って行われるサイバー攻撃を指します。従来型が不特定多数を対象にしていたのとは対照的に、特定の企業や組織を対象に段階的かつ執拗に攻撃する点が特徴で、従来のセキュリティソフトでは検知できず、対策が困難だといわれています。

DoS攻撃・DDoS攻撃

DoS(ドス)攻撃とは、悪意をもってサーバに大量のデータを送り付け、アクセスを集中させることでサーバをパンクさせる攻撃のことです。 DDoS(ディードス)攻撃は、DoS攻撃の進化版で、複数のIPから大量のアクセスを送るため、犯人を特定することが難しく、対策がより困難です。

ビジネスメール詐欺

ビジネスメール詐欺とは、海外の取引先や自社の職位の高い経営層になりすまして、偽の電子メールを送り、送金を促す詐欺のことです。近年、金銭被害が多額になる傾向があり、日本国内でも増加しています。

SQLインジェクション

SQLとは「Structured Query Language」の略称で、多くのWebサイトやECサイトで使用されているデータベースサーバを操作する「命令文」のことです。そのため、SQLインジェクションの脆弱性が攻撃されると、外部からデータベースを操作され、個人情報や機密情報が漏えいしたり、Webサイトが改ざんされたりします。

ゼロデイ攻撃

ゼロデイ攻撃とは、ソフトウェアの脆弱性が発見され修正パッチが公開される前(ゼロデイ)のタイミングで仕掛けられるサイバー攻撃です。修正プログラムが適用されていない状態で攻撃を受けるため、対策は困難です。

クロスサイト・スクリプティング(XSS)攻撃

クロスサイト・スクリプティング(XSS)攻撃とは、Webサイトの脆弱性を狙い、ターゲットを悪質なサイトへ誘導するスクリプトを埋め込むことで個人情報を窃取したり、マルウェア感染させたりする攻撃です。

フィッシング

フィッシング詐欺とは、実在するECサイトの名前で電子メールやショートメッセージを使ってリンクを送信し、偽のWebサイトに接続させてクレジットカード番号などの個人情報を窃取する手法です。上述したように個人を対象にしたフィッシングは年々増加しています。

IPAが公開した「(個人を対象にした)情報セキュリティ10大脅威2022」の第1位が「フィッシングによる個人情報の詐取」であり、2021年も第2位でした。

サプライチェーン攻撃

サプライチェーン攻撃とは、標的とする企業を直接標的とするのではなく、サプライチェーンを狙うことです。その理由は、一般的にサプライチェーンは親会社よりもセキュリティ対策が手薄だからです。事例の部分で取り上げたようにその被害はグループ企業や取引先全体に拡大し、甚大になります。

Webサイトへの不正アクセス・改ざん

サイバー攻撃者はWebサイトの脆弱性を狙い不正アクセスを試みると、その中の情報を改ざんしたり、情報を窃取したり、データを消去したりします。また、Webサイトのリンクやファイルの参照先を不正に書き換え、訪問者をウイルスに感染させます。

今やホームページは企業の「顔」ともいうべき存在ですから、その中の情報が不正確だったり、利用者が被害を受けたりすることになれば、企業のイメージダウンは避けられません。

リモートワークを狙った攻撃

リモートワークを狙った攻撃は増加しており、VPN機器や端末の脆弱性を狙ったもの以外にも、RDP(リモートデスクトップ)使用もマルウェアなどの感染のリスクを高めます。RDPは離れた場所で端末にアクセスできる便利な機能ですが、内部の利用者だけでなく、外部の第三者の侵入経路にもなってしまいます。

パスワード関連の攻撃

パスワード関連の攻撃にはいくつかのパターンがありますが、よく知られているものに「ブルートフォースアタック(総当たり攻撃)」があります。

パスワードはアルファベットや数字、記号などの組み合わせのため、そのあらゆる組み合わせを試せば必ずログインできます。現在は誰でも手に入れることができるツールが普及しており、単純なパスワードではあっという間にパスワードが解析されてしまいます。

例えば、数字+アルファベット大文字+小文字の6文字の組み合わせであれば、約1秒で解析されてしまいますが、記号を加えて10文字の組み合わせにすれば解析には5年かかります。

内部不正による故意の情報漏えい

サイバー攻撃は外部の犯罪者によるものとは限りません。企業や組織の内部の人間が経済的利益を得ることを目的として、あるいは個人的な恨みを動機として、故意に情報漏えいさせることもあります。

参考:サイバーセキュリティ.com 「サイバー攻撃とは?その種類・事例・対策を把握しよう」

(https://cybersecurity-jp.com/column/14651#05)

サイバー攻撃への対策は、企業の経営課題でも優先事項に置くべきものです。ここでは、企業が必ず行うべき3つの対策について説明します。「備えあれば患いなし」という言葉が示す通り、前もって対策を講じておくことで、取り返しのつかない被害が発生することを未然に防ぐことができます。また、各従業員にサイバー攻撃に対する危機意識を持たせることも可能です。

パソコンやブラウザへの対策

経営層は今一度自社のセキュリティポリシーを見直し、社内のセキュリティ体制を万全にするためにどの分野にどれだけの投資をするかを決めるべきです。明確な方針の策定があってはじめて、情報管理担当者は具体的な対策をとることができます。

その中には、端末で使用しているOSやソフトウェアのアップデート、セキュリティポリシーに適合するセキュリティソフトの導入、安全な無線LAN機器の管理などが含まれます。

サーバへの対策

自社でサーバを運用している場合、情報管理担当者はWebサーバで利用しているOSやソフトウェアの脆弱性対策、運用アカウントの管理の徹底、ログ監視の強化などの対策も必要です。

また、定期的にセキュリティ診断を実施することで、サーバやネットワークの脆弱性をみつけることができ、早めの対策が可能になります。情報セキュリティ専門家による診断サービスを利用するのも一つの方法です。

参考:「安心してインターネットを使うために 国民のためのサイバーセキュリティサイト」(総務省)

(https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/cybersecurity/kokumin/business/business_admin_11.html)を加工して作成

社員への対策

全社的にサイバー攻撃対策に取り組むためには経営層や担当者だけではなく、すべての社員のセキュリティ意識を向上させることが不可欠です。定期的なセキュリティ教育や研修を実施し、ひとり一人が当事者意識を持つことが大切といえるでしょう。

.png)

使えるねっとが提供する「使えるクラウドバックアップ」はサイバー攻撃対策にも有効です。その理由を3つ説明します。

データスキャンでウイルスを検出