企業のデータを守るために欠かせないのが、日頃の「バックアップ」。自然災害やPCのトラブルなど、思わぬ事態が発生しても事業を問題なく継続できるようにするために、とても重要です。

でも実は、「バックアップを取るだけ」では、BCP(事業継続計画)対策やDR(ディザスタリカバリ、災害復旧)対策として不十分なのをご存知ですか?この記事では、バックアップとセットで考えておきたい「バックアップテスト(リストアテスト)」について紹介します。

クラウドバックアップについて知りたい方はこちら

目次

バックアップが欠かせない理由

バックアップテストとは

バックアップテストはなぜ必要?

バックアップテストでチェックすべきポイント

バックアップテストの頻度はどれくらい?

バックアップには「クラウド」がおすすめの理由

「使えるクラウドバックアップ」なら低コストで使いやすい

FAQ

バックアップテストについて説明する前に、そもそも中小企業にとってバックアップが必要な理由を2つの観点から解説します。それはバックアップが「BCP対策」と「DR対策」に欠かせないからです。

BCP対策

BCP対策とは、緊急事態に被害を最小限に抑えるために「BCP(事業継続計画)」を策定したり、それに基づいて訓練したりすることです。

内閣府が発行した「事業継続ガイドライン」によると、「BCP(Business Continuity Planning)」とは「大地震等の自然災害、感染症のまん延、テロ等の事件、大事故、サプライチェーン(供給網)の途絶、突発的な経営環境の変化など不測の事態が発生しても、重要な事業を中断させない、または中断しても可能な限り短い期間で復旧させるための方針、体制、手順等を示した計画のこと」です。

いくら規模が小さくても、会社は決して経営者など一部の人だけのものではありません。従業員や取引先など、事業が中断すると影響を受ける人たちがたくさんいます。企業は緊急時に備えて保有している情報資産のバックアップを取得しておくことで、自社の価値を高めることができます。

BCP対策について詳しく知りたい方はこちら

DR対策

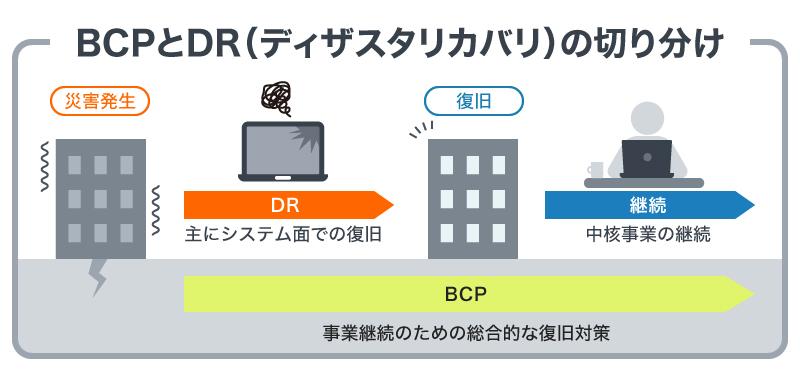

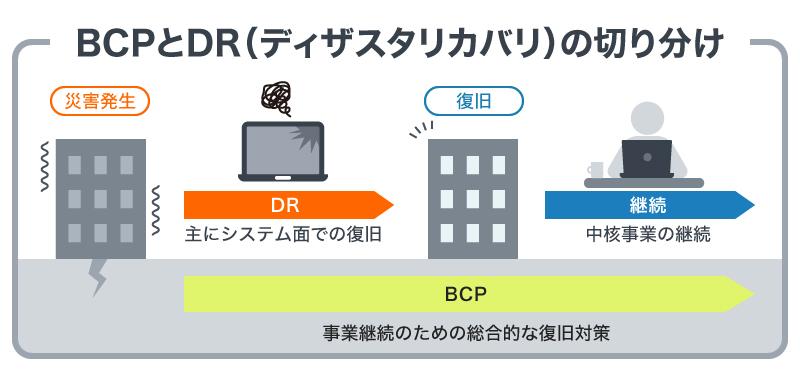

DR(Disaster Recovery)対策とは、災害が発生した場合に迅速にシステムをリカバリするための体制や計画のことです。BCP対策がさまざまな緊急事態に備えて事業全体の継続を目的にするのに対し、DR(ディザスタリカバリ)対策は災害時のシステム復旧を目的にしています。

そのため、DR(ディザスタリカバリ)対策においては単にデータのバックアップだけでなく、システムの複製まで念頭に置いておく必要があります。

ディザスタリカバリにつて詳しく知りたい方はこちら

バックアップテストは、「バックアップしたデータをちゃんとリストア(復旧)できるかどうか、平時にテストして確認・検証すること」を指します。緊急時に備えたシミュレーションとも言い換えられるでしょう。

定期的にきちんとバックアップしていても、もしバックアップしたそのファイルやフォルダをいざというときにリストアできなければ、何の意味もありません。

「データはいつもバックアップしているから大丈夫」と思ってしまいがちですが、意外と「バックアップしたのにリストアできない!」というトラブルは多いのです。

実際、警察庁の報告書「令和3年におけるサイバー空間をめぐる脅威の情勢等について」によると、サイバー攻撃を受けた101件の企業はバックアップを取得していたにも関わらず、そのうち71%にあたる72件の企業は「バックアップを復元できなかった」と回答しています。

新型コロナウイルスのパンデミックでも明らかになった通り、不測の事態はますます頻繁に企業や社会を襲うようになっています。地震大国の日本では、今後も自然災害がいつどこで発生するかわかりません。

そうした中、バックアップは、企業のリスクマネジメントとして今や必須になりつつあります。しかし現状では、「バックアップはしているけれど、特にテストなどは行っていない」という企業が多いのが現実です。

バックアップテストを実施していなければ、いざリストアが必要になったときに、「本当にデータをリストアできるかどうか」がわかりません。もしリストアできなければ、それまでバックアップにかかっていた時間的・金銭的コストがすべて無駄になってしまうばかりか、中小企業やスタートアップにとっては事業継続の危機に直結してしまうリスクもあります。

バックアップテストは、普段のバックアップを本当に意味あるものにするためにも、忘れてはならない非常に大切なタスクなのです。

バックアップテストでは、「バックアップしたデータが問題なく復元できるか」はもちろんのこと、「想定しているRPO(目標復旧時点)とRTO(目標復旧時間)はクリアできているか」という点もあわせてチェックしておきましょう。

「RPO(目標復旧時点)」とは、復旧すべきファイルの古さ、あるいは許容できるバックアップファイルの古さのこと。言い換えれば、最新のバックアップ時点からの経過時間を意味します。たとえば、24時間ごとに定期バックアップを取っているのであれば、この「24時間」がRPOになります。インシデントが発生した場合、最新のバックアップ時点以降に変更・新規作成したデータは失われてしまいますが、「24時間分のデータロスまでなら仕方ない(許容できる)」ということです。バックアップテストでは、事前に想定・設定しておいたRPOのデータがきちんとリストアできているか、確認する必要があります。

一方の「RTO(目標復旧時間)」は、インシデントが発生してから、被害を受けたデータをリストアして通常業務に復帰できるまでのダウンタイム(の目標値)のことです。たとえば、「インシデント発生後、3時間以内に全データを復旧して通常業務に戻れるようにしたい」と考えるなら、この「3時間」がRTOということになります。バックアップテストにおいては、設定したRTOをクリアできるかどうかも重要な焦点です。

バックアップテストは、「ときどき不定期に行う」のでは不十分で、あまり意味がありません。バックアップとバックアップテストの実効性を担保するには、定期的なテスト実施が不可欠です。できればきちんとスケジュールを立てて、毎月1 回程度の頻度でバックアップテストを実行するようにしましょう。

ただ、毎月すべてのデータのバックアップテストを行うのは、やはり業務の負担になってしまいます。そこで、たとえば「とくに重要なデータやリスクの高いデータの部分リストアテストを月ごとに実施し、全データの完全リストアテストは半期ごとや1年ごとに行う」といった方法で、無理なくバックアップテストを実行するようにするのがおすすめです。

バックアップといえば、少し前までは社内のサーバにバックアップする「オンプレミスバックアップ」が一般的でした。しかしここ数年、中小企業でも大企業でも、クラウドを利用した「クラウドバックアップ」に移行するケースが増えています。クラウドバックアップには以下のようなメリットがあり、今の時代に合った賢い選択として人気を集めています。

・社内のコンピュータがランサムウェアなどに感染してしまっても、クラウドのバックアップデータは被害を受けない

・オフィスが自然災害や停電などの被害を受けても、クラウドのバックアップデータは無事なまま

・クラウドなら、バックアップサーバの保守管理やアップデートが不要になる

・誤って削除してしまったデータも復元できるため安心

・初心者でも扱えるほど設定が簡単で、信頼性も高い

・ローカルバックアップに比べてサーバの費用や運用コストを抑えられる

・データのバックアップに加え、ランサムウェアやマルウェア対策、パッチ管理までしてくれるものもある

使えるねっとが提供している「使えるクラウドバックアップ」は、アプライアンス機器不要、初期費用不要で簡単に導入できる完全クラウド型バックアップソリューションです。「簡単・安全・低コスト」な高品質のクラウドバックアップサービスを提供しており、全国のクライアント様からご好評をいただいています。

・簡単:ワンクリックでバックアップ可能。たった5分の設定でOSを含めたすべてのデータを守ります。また、すべてのアプリ、ファイル、ユーザアカウント、各種設定、オペレーティングシステムを含むシステム全体を一気にバックアップする「イメージバックアップ」を採用しているため、万が一データが消失してもすぐに業務再開が可能です。

・安全:お客様の環境上でAES-256で暗号化されたうえ、AES-256でデータが転送されます。米軍も採用している最高レベルのセキュリティで大切なデータをしっかり保護します。また、自動化されたウイルススキャンで未知のランサムウェア攻撃を監査・識別。

・BCP対策:ディザスタリカバリオプションを追加すれば、災害発生時にバックアップイメージからクラウドの仮想マシンに瞬時に切り替えるため、もしものときも事業が止まることはありません。災害に強い長野県にあるデータセンターで大切な情報を守ります。

・低コスト:月単価2,200円(税込)からのデータ保護対策。必要な容量をお選びいただき、パソコン1台からローカルとクラウドの両方に保管し、確実なバックアップ対策を手軽に始められます。

30日間の無料トライアルも可能ですので、お金をかけずにクラウドバックアップの使い心地を試してみることもできます。気になる方は、ぜひお気軽に下記フォームやお電話でお問い合わせください。

「使えるクラウドバックアップ」のサービス詳細はこちら>>

.jpg)

(1)イメージバックアップとは?

イメージバックアップとは、すべてのファイルやアプリ、ソフトウェアだけでなく、ユーザアカウントや各種設定、さらにオペレーティングシステムを含むシステム全体をバックアップすることです。

(2)バックアップをしないとどうなる?

業務に関わるデータはe-文書法などにより、保護を確実にすべきことが法的に要請されています。そのため、個人データを復旧できない場合、法的責任を問われることがあります。また、社会的信頼を失い、営業活動が停止することにもなりかねません。

(3)クラウドバックアップのメリットは?

クラウドバックアップなら、ローカルバックアップに比べて費用を抑えられます。また、ファイルやフォルダごとにアクセス管理が容易です。また、足りなくなった場合、容量を柔軟に増やせるのも魅力です。

.jpg)

お電話でのお問い合わせはこちら:03-4590-8198

(営業時間:10:00-17:00)

日本で企業が本格的にディザスタリカバリ(災害復旧)に取り組むようになったのは、2011年の東日本大震災からだといわれています。本拠地が被災地から離れていても、データセンターが被害を受けたことで事業停止に追い込まれ、倒産や廃業になった企業も少なくありませんでした。

それから10年の歳月が経過した今、自社のディザスタリカバリについて今一度考えてみませんか?

災害リスクは決して過去のものではなく、今後もいつどこで経験するか分かりません。

今回はディザスタリカバリとは何かと、その必要性や導入ポイントについて徹底的に解説します。

クラウドバックアップについて知りたい方はこちら

目次

ディザスタリカバリとは?

ディザスタリカバリがビジネス環境で必要な理由

企業が遭遇しやすい災害の種類

ディザスタリカバリツールを選ぶ際の5つのポイント

ディザスタリカバリを構築する方法

安心・安全のディザスタリカバリ対策なら「使えるクラウドバックアップ」がおすすめ

「ディザスタリカバリ」とは、自然災害などによって企業のシステムが使用不能になった場合に復旧すること、またはそのためのシステムのことです。

「ディザスタリカバリ」という言葉の意味は分かっても、具体的な内容までは理解していないかもしれません。ここでは、BCPとの違いやディザスタリカバリを論じる際に必ず登場する「RPO」や「RTO」について説明します。

ディザスタリカバリとBCPの違い

「ディザスタリカバリ(Disaster Recovery)」はその頭文字をとって「DR」と略されることもあります。文字通り「災害復旧」のことです。災害復旧の範囲は非常に広いですが、企業にとっては、主に災害時に被害を受けたシステムの「復旧」を指して使われます。

それに対して、「BCP(Business Continuity Planning)」とは「事業継続計画」と訳されます。事業の継続を危うくする要因は災害以外にも考えられます。人的なミスで引き起こされたシステム障害やテロ攻撃なども含まれるでしょう。

BCPとは企業が緊急事態に直面したときに被害を最小限にとどめ、中核となる事業を継続するために平時から方法や手段を取り決めておくことです。つまり、計画の対象はシステムの復旧だけではありません。

また、ディザスタリカバリが主に災害からの復旧を目的としているのに対し、BCPはその後の事業の継続も視野に入れています。

このように考えると、ディザスタリカバリはBCPに含まれていると考えられるでしょう。

リカバリポイント目標(RPO)とは

「RPO(Recovery Point Objective)」は「リカバリポイント目標」、「目標復旧時点」と訳されます。災害が原因でシステムに障害が発生した場合、過去のどの時点までデータを復旧させるのかについての目標値です。

RPOをどのくらいに設定するかは、主に企業の業務内容によって変わってきます。例えば、ECサイトを運営しているなら、「RPO=0秒」が理想です。なぜなら、システムに障害が起きる直前にECサイトで大きな取引がなされる可能性があり、そのデータが失われることで企業は多大な損害を受けるからです。それに対して、通常更新頻度が一日一回の企業であれば、「RPO=1日」でも十分かもしれません。

もちろん、どの企業にとってもRPOが短ければ短いほど良いのですが、そのためには頻繁にバックアップをとらなければならなくなり、その分コストがかかってしまうことに注意が必要です。

リカバリタイム目標(RTO)とは

「RTO(Recovery Time Objective)」は「リカバリタイム目標」、「目標復旧時間」と訳されます。災害が原因でシステムに障害が発生した場合、いつまで復旧させるかを定めた目標値のことです。言い換えると、ビジネスに大きな影響を与えることなく、システムの停止が許される時間を指します。

お気づきのように、RTOもRPOと同じく企業の業務内容によって設定すべき目標値は変わってきます。ECサイトを運営し、平均して1時間当たり何百万円という売上がある企業の場合、RTOが長くなればなるほど損失が大きくなるため、できるだけ「RTO=0秒」に近づけるのが理想です。

といってもECサイトを1つのサーバだけで運営していれば、システム障害による損失は事実上不可避です。そのため、一般的にはサイトやサーバは「冗長化」されています。つまり、障害が起きた場合の予備のサイトやサーバを準備することで、RTOをできるだけ短くする対策がとられているのです。

以下では、ディザスタリカバリがビジネス環境で必要な3つの理由について説明します。

セキュリティが強化される

「災害復旧」と訳されるディザスタリカバリですが、自然災害以外にもシステムに障害をもたらす要因はあります。ランサムウェアやマルウェアなどのサイバー攻撃もそこに含まれます。企業がディザスタリカバリに注力することでセキュリティが強化され、顧客情報や機密情報などが保護されます。

ダウンタイムによるコストの発生を防ぐ

Gartner社が2019年に行った調査によると、データ侵害が発生した場合、平均のダウンタイムは2.2日、1分間あたりの平均コストは5,600米ドル(約78万円)、データ侵害によるコスト総額の平均は392万米ドル(5億4,600万円)に上りました。

多くの調査により、ダウンタイムのコストはその持続時間と直線的な相関関係にあることが裏付けられています。つまり、システム障害自体は避けられないとしても、RTOをできるだけ短くすることこそが企業のディザスタリカバリの生命線ともいえます。Magnaの調査によると、災害を経験してから5日以内に事業を再開できなければ、90%の確率で1年以内に倒産することが明らかになりました。

災害時にも業務を滞りなく行える

ディザスタリカバリに注力することで、災害時にも企業活動を継続でき売上を確保できます。それだけでなく、金融、医療、通信、運輸、製造などの業界が災害時に業務を滞りなく行えるかどうかは、社会インフラやサプライチェーンの維持とも関係しています。

企業がそれら重要業務を早期に復旧させ、災害時にも業務継続することは単に自社の利益を越えた社会的責任(CSR)にもつながります。CSRを果たすために前もってディザスタリカバリのために投資し、計画を策定することで企業はブランド力や、消費者や取引先からの信頼を高めることができます。

企業が備えるべきリスクは多岐に渡ります。ここでは企業が遭遇しやすい災害の種類について3つ取り上げます。

通信障害

通信障害は携帯電話での通話やデータ通信にとどまらず、医療・物流・金融など幅広い範囲で生活インフラに影響を及ぼすことになります。2022年に発生したKDDIの通信障害はそのことを浮き彫りにしたともいえます。

首都直下地震で想定されているシナリオでは、発災直後から電柱など通信ケーブルが寸断され、通信が混乱することが指摘されています。停電が発生すれば非常用電源による基地局などの機能は維持されるものの、商用電源を利用した通信機器は使えなくなるでしょう。

アプリケーションのエラー

アプリケーションのエラーが発生すると作業の継続が困難になり、企業活動に大きなダメージをもたらします。アプリケーションのエラーの原因にはさまざまなものがありますが、文字通りの災害に限らず、ウイルス感染やシステム自体のバグが引き起こすこともあります。

建物の倒壊などの災害

企業が遭遇する災害の中でも、建物の倒壊は文字通りの物理的障害です。考えられるのは地震による建物倒壊ですが、世界有数の地震国である日本では過去の経験も踏まえて、堅牢なファシリティが採用されています。東日本大震災の際も地震によって完全に倒壊した建物はなかった、といわれるほどです。特にデータの保護という観点からは、データセンターが重要ですが、比較的新しい建物の場合は基本的に免震構造であるため、地震により建物が倒壊しデータが消失するリスクは少ないといえます。

もっとも建物を倒壊させる要因として地震以外にもテロや火災、水害なども考えられるため、遠隔拠点にバックアップを保存しておくことが大切でしょう。

「いつ起こるか分からないことのために高いお金はかけられない」という見方は感情的には理解できますが、企業のリスクマネジメントとしては失格です。自社の事業形態やセキュリティポリシーに合わせてRTOやRPOを考慮に入れながら、最適なディザスタリカバリ対策を構築しておきましょう。以下で5つのポイントを挙げておきます。

1. レプリケーションの機能性

レプリケーションとは災害発生に備えた冗長化の手段です。つまり、ハードウェアを含め同じシステム環境を2つ準備しておくことです。通常稼働させているシステムと別に待機用のシステムを構築しておくことで、万が一の場合はシステムの切り替えだけで事業を継続することが可能になります。

「バックアップとどう違うの?」と疑問に思う方がいるかもしれません。レプリケーションが稼働用と待機用のシステムをリアルタイムで同期させるのに対し、バックアップはそれが難しいためシステム復旧までに時間がかかってしまいます。そのため、ディザスタリカバリツールを選ぶ場合にはレプリケーションの機能性を考慮に入れることが必須です。

とはいえ、レプリケーションの導入だけでは不十分です。なぜなら、バックアップのように特定の時点にシステム環境を戻すことはできませんし、リアルタイムに更新される特性上、稼働用システムがウイルスに感染したら、待機用システムも影響を受けてしまうからです。

ディザスタリカバリツールにはレプリケーションとバックアップの両方が不可欠といえるでしょう。

2. 誰でも使用できる操作性

当然のことですが、ディザスタリカバリツールは非常事態に使用します。高度に緊張している状況下で適切に運用するためには誰でも使用できる操作性が求められます。その上で万が一の事態に備えて、社内で繰り返しテストを行っておくとよいでしょう。

3. 理想的なDRサイトの構築の可能性

DRサイトとは、主要なシステム拠点で事業継続が不可能になった場合に代替拠点となる設備を指します。

一般的にDRサイトには「ホットサイト」、「ウォームサイト」、「コールドサイト」の3つの形態があるとされています。

ホットサイト:災害などにより主要システムが使えなくなった場合、最もスピーディにDRサイトに切り替えられるタイプです。メインの車の故障に備えて、エンジンをかけっぱなしで予備の車を待機させているような状態であり、メインシステムと同じ設備が求められるため、最もコストがかかります。

ウォームサイト:メインの車が故障した場合に備えて、エンジンはかけないまでも常にイグニッションキーがセットされているような状態に例えられます。システムの稼働に必要な設備が備わっているため、RTOは数時間から1週間程度で復旧可能です。

コールドサイト:DRサイトの中で立ち上げに最も時間がかかるタイプです。メインの車が故障したことを知って初めて、キーをセットするような状態に例えられるかもしれません。切り替えにかかるRTOは1週間から数週間程度で、生活インフラに直結するような企業には向いていないDRサイトです。

ただ、コールドサイトだから「悪い」という訳ではなく、大切なのは自社が災害に直面した場合でも損失を最小限にとどめながら事業を継続するためにどのタイプが理想的なのか、ということです。

4. 予算に合った導入コスト

上述したDRサイトでホットサイトを選択すれば、「RTO=0秒」に近づけることができますが、如何せんコストがかかります。いくらディザスタリカバリ対策を充実させても、そのためのコストが企業の通常の活動を圧迫するようであれば本末転倒でしょう。

安心できるディザスタリカバリとコストの問題を両立させるためにはクラウドサービスを利用するのも一つの選択肢です。

5. トライアルの有無

繰り返しになりますが、ディザスタリカバリツールは非常事態に稼働させるものです。普段から使うものではないため、緊急時に誰もが操作でき、スムーズにシステムに移行できるかをテストしておくことが必要不可欠です。

そのためには、トライアル期間が設けられるものを選ぶとよいでしょう。トライアルで操作してみて、自社が考える理想的なディザスタリカバリ環境を実現できるのか、導入コストの問題も合わせて検討を重ねられます。

万が一の災害に備えていますぐ対策を講じるようにしましょう。自社に最適化されたディザスタリカバリを構築するための3つのステップを紹介します。

資産を棚卸しする

ディザスタリカバリの目的は緊急時でも企業活動を停止させないことであり、そのために鍵となるのはデータの保護です。ただ、自社にとって「保護したいデータとは何か」、「どこに保管しているのか」、「どのように保護するのか」など要件を明らかにしないことにはディザスタリカバリを構築できません。まず自社が保有するデータ資産の棚卸しから始めましょう。

リスク評価を行う

リスク評価はRPOとRTOに基づいて行います。ECサイトを構築するなどITシステムに依存度が高い企業と、そうでない場合はRPO、RTOの指標は大きく異なります。ダウンタイムやRTOがゼロになることが目標ではありません。目指すべきなのは、できるだけコストを抑えつつ、自社にとってのリスクを最小化するためのソリューション構築です。

コミュニケーションの計画を立てる

緊急事態には指揮命令系統が混乱します。そうした事態を可能な限り回避するために効果的なコミュニケーション計画を立てておきましょう。関係する従業員すべてが緊急時に稼働システムにアクセスできるように前もって研修等を実施し、周知徹底しておくことも大切です。

使えるねっとが提供するディザスタリカバリは、「使えるクラウドバックアップ」のオプション機能として提供されています。「使えるクラウドバックアップ」はファイルバックアップだけでなく、イメージバックアップを採用しているため、万が一データが消失しても高速で復元できます。ディザスタリカバリオプションのお申し込みにより、有事の際にはスピーディに復元サイトへ切り替え業務を継続できるため、大掛かりな設備投資なくDR対策が可能となります。

使えるクラウドバックアップが採用するのは米軍も採用する最高レベルのセキュリティ。すべてのファイル転送をAES-256で保護します。また、ランサムウェア攻撃からデータを守るためのAIベーステクノロジー「アクティブプロテクション」による疑わしい改変を即座に検出・対応し、バックアップデータを保護します。

価格はバックアップの月単価1,682円(税込)~、ディザスタリカバリオプションの月単価6,468円(税込)~、用途や容量に合わせて多彩なプランからお選びいただけます。まずは30日間の無料トライアルで操作性や使い勝手をお試しください。

ディザスタリカバリの詳細ページはこちら>>

使えるクラウドバックアップのサービス詳細ページはこちら>>

.jpg)

無料通話:0120-961-166

(営業時間:10:00-17:00)

企業の業績向上のためには業務効率の改善が不可欠です。そのために各担当者の方は様々な施策を行っていると思いますが、ITツールを賢く活用することもその一つでしょう。

今やクラウドはどの業種においても必須のツールですが、データバックアップを目的として導入している企業は全体の3割程度にとどまります。時間節約のためだけでなく、災害への備えとしても有効なクラウドバックアップについてご紹介します。

ツールは時間節約に効果的

総務省の令和元年度「通信利用動向調査」によると、全体の64.7%の企業がクラウドサービスを利用しているとのことですが、その内容として最も多かったのが「ファイル保管・データ共有」でした。社内で管理するファイルを紙ベース、添付ファイルでやりとりするのに比べて格段に時間を節約できるのがその目的ということが伺えます。

この例からも分かるように、業務効率化や生産性向上のためのツールは山ほどありますが、大切なのはツールを導入する目的をはっきりさせることです。ただ、漠然と「時間節約」のためというのではツール習熟に時間を費やしたにも関わらず、それに見合うだけの効果が得られないことにもなりかねません。

BCP(事業継続計画)とDR(災害復旧)

クラウドサービスを導入する別の理由として上げられるのはデータバックアップです。前述の「通信利用動向調査」によると、その目的でクラウドサービスを利用している企業は全体の31.4%ですが、それは人為的なミスだけでなく、大規模な災害へのリスクマネジメントも含まれているようです。それはBCP(事業継続計画)、つまり災害やテロ攻撃によって緊急事態に直面した場合、企業が事業資産の損害を最小限にとどめつつ、中核となる事業の継続あるいは早期復旧を可能にするための計画の一環ともいえます。

BCPと似た概念にDR(ディザスタリカバリ、災害復旧)がありますが、BCPが事業全体の復旧計画を包含しているのに対し、DRは災害やテロなどによって壊滅的になったシステムを復旧・修復すること、またそれに備える企業のシステムや体制を指す点で異なります。

ディザスタリカバリ(DR)とは?

ディザスタリカバリとは上記の通り、災害でダメージを受けたデータやシステムを復旧すること、またその対策を指します。

DRにおいて重要な要素はRPO(目標復旧時点)と RTO(目標復旧時間)です。

以前のバックアップテストについての記事でも少し触れましたが、RPOとは、災害発生後にシステムを復旧するためにどの時点までさかのぼる必要があるのかを示す指標です。例えば、RPOが0秒であれば災害発生に関わらずデータの消失を回避することができますが、RPOが「前回のバックアップ」であれば災害が発生した時点から直近のバックアップ以降のデータはすべて失われることになります。

これに対してRTOとは災害発生後、オンラインに戻すまで「ダウンを許容できる最大時間」のことを指します。災害復旧のためにはRTOは短ければ短いほど良いのですが、例えばRTOを1時間とした場合、災害発生後1時間以内に復旧を完了させる必要があるということです。

なぜDRが必要なのか?

業務効率改善のためにITツールを利用すればするほど企業にとって重要な情報はデータとしてシステム内に保存されることになります。それら膨大なデータが災害によって失われたり、ダウンすることにより長時間アクセス不能になることの影響は計り知れません。

Infrascale社の災害復旧統計情報(2015年)によると、1時間のダウンタイムがもたらすコストは小規模企業で8,000ドル(約875,000円)、中規模企業で74,000ドル(約800万円)、大企業では700,000ドル(約7,660万円)に達する可能性があるとのことです。DR策定が不十分な企業は、ビジネスの中断を余儀なくされるため、顧客や取引先の信用を失い、情報漏洩のリスクにもさらされることになるでしょう。

事例【ヨーロッパ】大規模火災に見舞われるも、DR導入でデータを無事復元

平常時にDR策定が重要であることを示す事例をご紹介しましょう。2021年3月10日、ヨーロッパ大手のクラウドサービス「OVHcloud」の大規模なデータセンターで火災が発生しました。同社の顧客は世界中の企業150万社以上ということですから、管理していたデータがどれほど膨大だったのかは想像に難くありません。

こうした緊急時に巻き込まれたものの、火災直後に同社は復旧計画を発表、ライン川沿いにあるフランスのストラスブールのデータセンター4棟のうち、一棟は全焼しましたが10日後にはサーバーの再稼働が開始しました。この火災によりいくらかのデータは失われてしまったようですが、平常時からDR策定していたゆえに被害を最小限にとどめることができたことを示す例といえるでしょう。

DR対策に使えるシステムの選び方

では、企業はどのようにDR対策を講じることができるのでしょうか?DRの有効性とコストの面から大きく分けて2つのシステムが考えられます。

1.テープメディア(コスト:高、RTO:非常に長い)

文字通り「テープ」媒体にバックアップをとる方法です。物理的な媒体に保存するためデータの移動がしやすい点はメリットですが、メディアを保管するための環境条件の確保、運用コストがかかるなどの点は考慮が必要です。

たとえば・・・

・室温や湿度を厳格に管理する必要がある(オフィス以外に環境条件の良い保管場所が必要)

・データの読み出しに時間がかかる

・実は仕組みが複雑なため、他のバックアップ方法以上に専門的知識や特別な設備が必要になり、結果的に保守コストが高くついてしまう

「テープに保存していたデータを復元しようとしたら、保管条件が悪くてデータが欠損していた」「何度も使い回しをしているとテープが絡まってしまう」

「読み出しが遅い…」など、テープメディアの扱いで四苦八苦したユーザーの声も多いようです。

このようなことから、昨今ではテープに代わる新しい手段として外部ディスクやクラウドへのバックアップが主流となりつつあります。

2. ネットワークを通じてのリモートバックアップ(コスト:高、RTO:短い)

2つ目はネットワークを経由して、別拠点にバックアップを取る方法です。本データと別の場所にバックアップデータを置くために、DRとしては効果的です。また、復旧作業にはリストアが必要ですが、テープメディアに比べてRTOは短時間に抑えることが可能です。

ただ、自社用にバックアップロケーションを別途用意するため、コストは高くなるのが一般的です。

データレプリケーションの重要性

「レプリケーション」という名前が示す通り、本データから予備系システムを作成し、障害発生持に即時切り替えを可能とします。システムの「二重化」ともいえるでしょう。この予備システムは常時稼働し続けることで、RPOの観点からするとDRとしては大変有効であるといえます。ただし、このレプリケーションも自社で構築を行うと大変なコストがかかります。

ただ、本システムを構築するのと同じだけのコストがかかる点、本データがウイルスに感染した場合、そのまま予備系に複製されてしまうなどのデメリットもあります。

「使えるCloudBackup+」の機能とメリット(コスト:低、RTO:短い)

使えるねっと提供の「使えるクラウドバックアップ+」はお客様の設定どおりに自動的にシステム全体をバックアップいたします。クラウド型バックアップなので、アプライアンス機器は不要、初期費用や運用コストを低く抑えられますし、オフィスと別のデータセンターに保管するためDRとしても最適です。

DRとして重要なデータレプリケーションを構築するためには導入コストが大幅に上がるのが一般的ですが、「使えるクラウドバックアップ+」ではコストを最小限に抑えつつシステムのレプリケーションによる二重化を実現、RTOも圧倒的短時間に抑えることが可能です。

「使えるCloudBackup+」なら低コストで労力を削減

必要な容量に応じて1日30円/1GB0.98円という低コストでデータを保護します。また、クラウドバックアップのため、専門的なITやセキュリティの知識、複雑な設定や構築作業も不要です。さらにシステムイメージ全体を一気にバックアップするため、通常のファイルバックアップに比べて、かなりの時間短縮も可能です。

30日間の無料トライアルで「使えるCloudBackup+」をお試しいただくこともできます。DR対策でお悩みの方は是非ご検討ください。

使えるクラウドバックアップ+(プラス)の詳細はこちら>>

.jpg)

無料通話:0120-961-166

(営業時間:10:00-17:00)

自然災害、火災、システム障害などは、企業のビジネスにとって大きなリスク。こうした不測の事態が発生したときにいかに上手く対応し、事業活動を継続できるかが、会社そのものの命運を左右します。特に地震大国の日本ではいつどこで大地震が起きるかわかりません。この機会に、災害時のBCP(事業継続計画)について考えてみませんか?

BCP対策を巡る企業の現状

BCPを策定している企業の割合は、全体のたった15%にとどまっている――。今年全国の企業を対象に行われた帝国データバンクの調査で明らかになった数字です(※1)。この統計調査によれば、「BCPを策定済み」「現在策定中」「今後策定を検討している」と回答した企業をすべて合わせても45.5%と、全体の半数以下でした。

BCPを策定していない理由として一番多く挙がっていたのは、「策定に必要なスキル・ノウハウがない」という声です。BCPの必要性は認識していても、何をしたらいいか分からない、どうやって策定すればいいか分からないという企業が多いことが見て取れます。

災害対策に必要な施策とは?

それでは、万が一の災害に備えた事業継続対策として企業が取り得る施策には、どのようなものがあるのでしょうか? ヒントとなる施策の例をいくつかまとめてみました。

・災害時の連絡系統や対応フローの策定

・普段使っているサービスや連絡ツールが使用不可になった場合の代替手段の確保

・データのバックアップと復元手段の確立

・クラウドサービスの併用

・防災マニュアル策定と防災訓練の実施

・社内システムやサーバの冗長化

ディザスタリカバリ計画をより良くするためのコツ

形だけBCPやディザスタリカバリ計画を策定しても、実際に使える実用的なものでないと意味がありませんよね。ここからは、より良いディザスタリカバリ計画を作り上げるコツをご紹介します。

■マニュアルと手続きフローを整備し、トレーニングとシミュレーションで実効性を高める

使えるねっとでは、総合的なBCPのコンテクストの中でディザスタリカバリ計画を策定し、万が一のときでも社内にいる全員が迅速に適切な対応を取れるようにしています。ここで把握しておきたいのが、経営層の対応まで含めた包括的なBCPを定めることの重要性です。システム復旧のプロセスのみに力点を置いたディザスタリカバリ計画を単体で策定しただけでは、いざというときに社員が「実際のところ何にどう対応すればいいのか?」を見失ってしまいかねません。

また使えるねっとでは、書類作りだけに終わらない本当に実効的な計画にするため、社員が実際に何をすれば良いかまとめたマニュアルと手続きフローを整備。さらに定期的なトレーニングとシミュレーションで、計画を常に「使える」状態にキープしています。

■災害のレベルごとに異なる対応フローを定める

甚大な被害を及ぼす大地震なのか、ちょっとしたシステム障害なのか、それとも予期せぬ突発的な停電なのか――。災害・アクシデントの程度によって、取るべき対応は当然異なってきます。災害の種類やレベルをカテゴリー分けして、それぞれに合った対応フローを定めるのがポイントです。

■定期的に内容を見直す

BCPやディザスタリカバリ計画は、作りっぱなしだとすぐ現状にそぐわない計画になってしまいます。たとえば社内で新しいソフトウェアやコミュニケーションツールを導入すれば、それに対応した新たな施策が必要になってきますよね。1年ごとなど、定期的に計画の見直しとバージョンアップを行いましょう。

■セキュリティ対策を念頭に置く

BCPで忘れてはならないのがセキュリティ対策です。ランサムウェアなどのサイバー攻撃に遭うと、時として自然災害と同等かそれ以上の被害を被ってしまう場合があります。そのため、サイバー攻撃のリスクも念頭に置いて施策をまとめないといけません。

■クラウドを活用する

BCP・ディザスタリカバリ計画で効果的なのが、クラウドソリューションの導入です。クラウドを活用すれば、簡単・安価かつ効果的な災害対策を講じることができます。たとえば使えるクラウドバックアップなら、業務データを会社から離れたところで安全にバックアップすることが可能に。使えるファイル箱があれば災害発生で出社できない時もいつでもファイルサーバにアクセスできます。チーム全員が集まることができなくても、同じファイルをチェックしながら共同作業が可能です。また災害で万が一ハードウェアが破損してしまった場合も、ファイル箱ならデータが3重で保管されているので安心です。

さらに、使えるどこでもオフィスを導入すれば、災害発生時にも社員が自宅から業務を継続できます。「会社のBCP対策を進めたいけれど、何から始めればいいか分からない」という方は、ぜひこうしたクラウドツールの活用を考えてみてくださいね。

使えるクラウドバックアップの詳細はこちら

使えるファイル箱の詳細はこちら ※事例もチェック!

使えるどこでもオフィスの詳細はこちら

お問い合わせはこちらからお気軽にどうぞ!

※1:出典元 事業継続計画(BCP)に対する企業の意識調査(2019年) – 帝国データバンク

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)