新型コロナウイルスのパンデミックによって、わたしたちの働き方はおおきく変わりました。リモートワーク導入が急激に進んだ結果、その隙を狙ったサイバーセキュリティ攻撃が顕著に増加しています。今日は、コロナ時代に会社のデータとビジネスを守るために必要なサイバーセキュリティについて考えてみました。

31%の企業が「1日1回以上」の頻度でサイバー攻撃を経験

パンデミック発生後にサイバーセキュリティの脅威が高まっていることは、数々の統計で明らかになっています。アクロニス社が世界の3,400社を対象に今夏実施した調査(※1)によれば、計31%の企業が「過去3ヶ月に最低1日1回以上サイバー攻撃を受けている」と回答。9%の企業は、1時間に1回以上の攻撃を受けているといいます。攻撃の種類として多く報告されているのは、フィッシング詐欺、DDoS攻撃、ビデオ会議を狙った攻撃などです。

リモートワークへの対応でITコストは増加の一途

リモートワークへの対応は、企業のITコストにも影響を与えています。アクロニス社の同調査では、92%の企業が「リモートワーク移行のためにあたらしいテクノロジーやソフトウェアを導入した」と回答。72%の企業は、パンデミックでITコストが増大したと答えています。

高まるフィッシング詐欺の脅威に無防備な企業の実態

リモートワーク時代においては、サイバーセキュリティ対策がかつてなく重要な意味合いを持ちます。しかし企業のあいだで、最新のサイバー攻撃の動向に即した有効な対策が進んでいるとは言えません。たとえば、いま一番被害が増えている攻撃のひとつに「フィッシング詐欺」がありますが、フィッシング対策に効果的なURLフィルタリングを重視している企業はすくないのが現状。アクロニス社の調査では、サイバーセキュリティソリューションを選ぶときに重視する機能としてURLフィルタリングを選択したのはたった2%に過ぎませんでした。

コロナ時代に必要なセキュリティ対策をワンストップで

リモートワークが当たり前になり、サイバー攻撃のリスクが高止まりしているコロナ&ポストコロナ時代には、最新の動向を踏まえた、プロアクティブで柔軟なセキュリティ対策が求められます。しかしそれを実現するにはさまざまなソフトウェアを導入して複雑なオペレーションで並行管理する必要があり、これまでとくに中小企業にとっては現実的ではありませんでした。

そこで使えるねっとが先日あらたにローンチしたのが、「使えるクラウドバックアップ+(プラス)」です。使えるクラウドバックアップ+は、クラウドバックアップ機能とあわせて、いまの時代に必要なサイバーセキュリティ対策を単一のソフトウェアにまとめた、統合型のワンストップソリューション。以下の5つの分野をカバーする機能を網羅し、「使えるクラウドバックアップ+さえ導入しておけば安心!」という状態を実現します。

・特定:脆弱性診断、データプロテクションマップなど

・防御:マルウェア/ランサムウェアからの防御、保護ポリシーの集中管理など

・検知:ハードドライブのヘルスコントロール、ダッシュボードレポートなど

・対応:マルウェアの隔離、バックアップに組み込まれたパッチ管理など

・復旧:バックアップとディザスタリカバリ、リモートデスクトップなど

サイバーセキュリティ対策の簡易化とコスト削減にぴったりな「使えるクラウドバックアップ+」の便利さを、ぜひ一度体感してみてください。

使えるクラウドバックアップ+の詳細はこちら>>

お問い合わせ>>

※1:Acronis Cyber Readiness Report 2020 (PDF)

新型コロナウイルスの影響で様々な社会活動がオンラインで行われるようになりましたが、こんなときだからこそ大事なのが情報セキュリティ対策です。特に企業のWebサイトにおいては、「SSL証明書」を導入することが欠かせません。

SSL証明書とは?

SSL証明書は、インターネット上の通信を暗号化し、ユーザーが安全にWebサイトを利用できるようにするための技術です。WebサイトにSSL証明書を導入すると、サーバとユーザーの間のデータ送受信がすべて暗号化されて、外部からの不正アクセスやデータ改ざん、盗聴などが難しくなります。

また、SSL証明書を導入したWebサイトは、アドレスが「http://」ではなく「https://」から始まるように。https化されていないWebサイトにユーザーがアクセスすると、現在ではほとんどの主要ブラウザで「保護されていない通信」などといった警告表示があらわれます。

SSL証明書をTSL1.2に移行することの必要性

このように、今や安心してWebサイトを利用してもらうためにはSSL証明書導入が必須だといえますが、実はただ単にSSL対応すれば良いというものでもありません。SSL(およびその後継のSSL/TLS)は時代に合わせて定期的にバージョンアップを繰り返しているので、なるべく最新のバージョンのSSL証明書でないと、安全性が確保できないのです。

現在では、「SSL/TLS1.2」以降のバージョンを使うことが強く求められています。それ以前のバージョンは重大な脆弱性を抱えているため、せっかく実装してもセキュリティ上の懸念が残ってしまい、おすすめできません。

「使えるSSL証明書」が安心・安全な理由

使えるねっとでは、簡単かつローコストでSSL証明書を導入できるサービス「使えるSSL証明書」を提供しています。使えるSSL証明書なら、最新バージョンのSSL証明書で最高水準のセキュリティを確保できるから安心。使えるねっとならではの充実サポートも好評です。

使えるSSL証明書の詳細はこちら

クラウドVPSとあわせてサイトのセキュリティを万全に

SSL証明書を導入するなら、あわせてWebサイトのサーバもクラウドVPSに移行してみるのはいかがでしょうか?

VPSは、コストと性能のバランスに優れ、事業規模に応じた柔軟なスケールアウトも簡単にできる、今注目のサーバです。使えるねっとが提供する「使えるクラウドVPS」はセキュリティ対策に重点的に力を入れており、Webサイトをこれ以上ないセキュアな環境で運用できます。

さらに今なら、6/30までの期間限定で新サーバお乗り換えキャンペーンを実施中。初回契約分の月額料金がなんと50%OFFになります。ぜひこの機会に、ご検討してみてくださいね。

使えるクラウドVPSの詳細はこちら

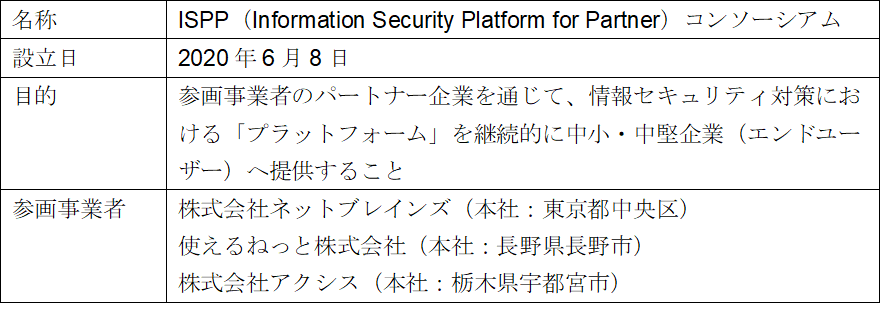

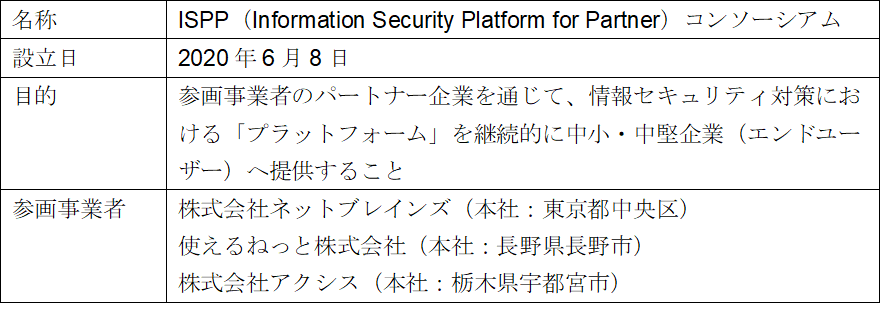

使えるねっとはこの度、株式会社ネットブレインズ(本社:東京都中央区)、株式会社アクシス(本社:栃木県宇都宮市)とともに、「ISPP(Information Security Platform for Partner)コンソーシアム」を設立いたしました。

ISPPコンソーシアムは、中小・中堅企業向けに実効性ある統合的な情報セキュリティ対策を提供することを目的としたコンソーシアム(共同事業体)です。

当コンソーシアムは、参画事業者の協業パートナー企業との連携により、そのパートナー企業が有する中小・中堅企業(エンドユーザー)向けに、包括的な情報セキュリティ対策を提供。従前の「ツール」依存ではなく、コンソーシアム参画事業者が有する、導入前/後の運用を組み合わせた「プラットフォーム」をワンストップで提供し、エンドユーザーの「高い実効性、継続性を有する情報セキュリティ対策」実現を目指します。

ISPPコンソーシアム設立の背景

昨今の情報セキュリティ対策は、従来から実施されていた水際で高度な技術を利用して検知する「予防措置」のみならず、未知の脅威の増加により必要となった「感染後措置」も意識した対策を実施することが要求されております。

一方で、直接エンドユーザーにサービス提供を行う側において、サイバーセキュリティキルチェーン(※1)に関する網羅的なスキルや体制を自前で用意することが難しく、結果として単品の製品やサービスのみに偏った提供形態となるケースが散見されます。

ISPP参画事業者は、製品の利活用とその運用を一体的に提供する事業者となり、従来の「製品のみ」の提供ではなく、中小・中堅企業(エンドユーザー)にとって最適かつ効果の高いセキュリティ対策「プラットフォーム(※2)」を継続的に提供することを目的として、この度「ISPPコンソーシアム」を設立しました。

ISPPコンソーシアムの概要

ISPPコンソーシアムのミッション

当コンソーシアムのミッションは、主に以下の3点からなります。

1. プラットフォーマー(セキュリティサービス基盤事業者)による相互協業

2. プラットフォームの提供先をISPP参画企業の「パートナー企業」に特化

3. 各ISPP参画事業者が持つパートナー企業ネットワーク間の「商壁」を排除。パートナー企業様への直接/効果的支援を実現

.png)

ISPPコンソーシアムは、各参画事業者の強みを相互協業によって最大化し、パートナー企業様とエンドユーザーのビジネスを情報セキュリティ対策の面から継続的かつ効果的に支援していきます。

※1:サイバーセキュリティキルチェーン

昨今の、段階を踏んで行われるサイバー攻撃を構造化したものを指します。アメリカのロッキード・マーチン社によって、2009年に提唱されました。元々軍事用語であったものを標的型攻撃に適用し、攻撃者の動きを7つのフェーズに分類。これを活用し、攻撃者の行動パターンを知ることで、攻撃抑止に繋げることが期待されます。

※2:プラットフォーム(セキュリティサービス基盤)

製品のみではなく、最適な導入・運用含め継続的にエンドユーザーに活用いただくための一体的な「サービス基盤」のこと。ISPP参画企業は、この「サービス基盤」を提供する事業者です。

【使えるねっとについて】

使えるねっとは、 幅広いジャンルの企業向けクラウドサービスを提供する「クラウドソリューションの総合商社」。 事業開始以来20年に渡り、 使いやすく高品質なクラウド製品をOEM(ホワイトラベル)/リセラー向けにリーズナブルな価格で提供しています。

100社以上のパートナー企業とのネットワークに加えて、 長野市で自社運営を行うデータセンターと、 長年の運用実績によって培ってきた独自のノウハウを活かし、 レンタルサーバー、 VPS、 専用サーバ、 クラウドバックアップなど幅広いニーズに対応可能な商品およびサービスの提供を行っています。

URL: https://www.tsukaeru.net/

【ネットブレインズについて】

ネットブレインズは「ITで日本の中小企業を元気に」をスローガンに、 ITインフラやセキュリティ、 災害対策に関する製品やサービスを、 1995年に創業後25年にわたり提供しております。

これまで培ったITインフラ構築のノウハウを活用したITアウトソーシングサービス(NBCSS)を2009年より展開、 これまで30社以上のお客様に提供。 その満足度の高さから、 継続率は90%を超えます。 ITアウトソーシングサービス(NBCSS)以外にも、 情報セキュリティサービスに特化したマネージメントサービス(NBRS)を2015年より展開、 独自のUTM多層防御マネージメントサービスをパートナーを通じておよそ4000社に提供しております。 セキュリティ、 サーバー、 クラウド等それぞれのスペシャリストがおり、 ITに関してお客様が抱えている問題やお悩みを共に解決する集団です。

また、 これまで提供してきた知見を社内でも積極的活用、 テレワークや業務効率化に取り組んでおり、 そのノウハウからお客様の働き方改革に貢献できるようなコンサルティングも行っております。

URL: https://www.netbrains.co.jp

【株式会社アクシスについて】

アクシスは医療機関を中心としたIT人材、 情報セキュリティ、 データ保護の3つ事業を通して安全で安心な社会創りの実現に向けサービスを提供しております。

エンドユーザーに近い距離だからこそ課題に気付き、 解決する為の答えを提供する。

それがアクシスの行っているサービスブランドやプロダクトとして形を成しております。

そのひとつがセキュリティ製品の情報を可視化して運用を支援する「MAGI」です。

MAGIの開発にあたり、 より多くの方に危機を意識してもらう為には、 どのような形が良いか?そして、 どのような伝え方が良いのか?この2点に着目しました。 その結果、 セキュリティ製品が把握している情報を「コミュニケーション(自然言語に変換)を通して伝える」という考えに至りMAGIが生まれました。 IT業務を兼任してセキュリティまで意識が回らない総務ご担当者様、 一人情シスとして多忙なIT担当者様、 そして最も意識して頂きたい経営者の方には、 ぜひMAGIをご利用頂きたいと考えております。 MAGIを通し脅威を身近に感じる事で、 企業として情報セキュリティに向き合うきっかけをご提供できれば幸いです。

URL: https://sixa.jp

新型コロナウイルスの影響で、”駆け込みテレワーク”とも言える現象が起きています。緊急事態宣言の発令後、全国のテレワーク実施率は27.9%にまで上昇。都内に限れば49.1%の正社員がテレワークで勤務している状況です(※パーソル総合研究所調べ)。このうち68.7%の人は現在の職場で初めてのテレワークだといい、不慣れなテレワークは大小様々なトラブルも誘発しています。

今増えているサイバー犯罪の手口

特に深刻なのが、サイバーセキュリティを巡るインシデントです。テレワーク拡大で企業のセキュリティ対策が緩くなったのに付け入るように、サイバー犯罪が急増しています。

【現在増えているサイバー犯罪】

1. フィッシングメール

会社のIT部門、上司、取引先などを騙って偽のウェブサイトなどに誘導し、個人情報やログイン情報を盗み出す悪質なメール

2. マルウェア攻撃

一見まともに見えるメールを送りつけて添付ファイルやリンクをクリックさせ、密かにウイルスやランサムウェアをダウンロードさせるサイバー犯罪

3. ビデオ会議システムを悪用した攻撃

今利用が広がっているビデオ会議ソフトの脆弱性を悪用してユーザーのパソコンを乗っ取ったり、ビデオ会議への招待メールを騙ったスパムメールを送信したりする攻撃手法が流行

見直すべきサイバーセキュリティの基本とは

従業員が一度でもサイバー攻撃の被害に遭ってしまうと、金銭的被害、機密流出、社会的信用の失墜など、企業が受けるダメージはあまりにも大きく、経営にも直接的な打撃となります。テレワークでセキュリティ対策が甘くなっている今こそ、サイバーセキュリティの基本を見直すべきです。

【テレワーク時代に守りたいセキュリティ対策の基本】

1. メールのセキュリティ対策を徹底する

サイバー攻撃に一番使われているのは今も昔もメールです。少しでも怪しく感じたメールは、電話など別の手段で送信者に確認の連絡を取り、安易なリンクのクリック・添付ファイルのダウンロードを避けることが大切。スパムメールをブロックするシステムの導入も欠かせません。

ウイルス撃退率100%、スパム撃退率99.98%のメールセキュリティサービス「使えるメールバスター」

2. 簡単なパスワードを使用しない

業務用パソコンやビジネスツールのログインに、「1234」「abc123」「qwerty」「password」「admin」などの簡単なパスワードを使っていませんか?こうしたパスワードは、サイバー攻撃の被害に遭う確率を大幅に高めます。

3. パソコンのOSやソフトウェアは常に最新に

OSやソフトウェアのアップデートには、脆弱性の修正などセキュリティ上とても重要な変更が含まれています。アップデートの通知があったらすぐにインストールすることを心がけましょう。

4. セキュリティ対策がきちんとしたツールを選ぶ

テレワークのセキュリティ水準を効果的に上げるには、ツール選びをしっかりすることが何よりの近道です。テレワークで使うツールは、セキュリティを最優先に選びましょう。

テレワークの命運を左右する”ツール選び”

テレワークに必要な高水準セキュリティと安心感を叶えるなら、使えるねっとのビジネスソリューションがおすすめ。最新のプロトコルを使用した徹底的な暗号化、非常に細かいアクセス権限ポリシー、不正ログインを厳重にブロックする認証システム――。使えるねっと製品には、あらゆる面から最先端のセキュリティ対策が施されています。

テレワークを導入するなら、すぐに使えてコストもお手頃、それでいてセキュリティは抜群の使えるねっとで。気になる方はぜひお気軽にお問い合わせください。

数時間で自社オフィスと同じセキュアなテレワーク環境を構築できる「使えるどこでもオフィス」

テレワーク中も社内で安全にファイル共有できる「使えるファイル箱」(2020年6月末まで無償提供中)

たった5分の設定でPCを丸ごとバックアップ可能な「使えるクラウドバックアップ」

お問い合わせフォームはこちら

新型コロナウイルスの感染拡大で、かつてない危機に直面している医療界。これを機に改めて、医療データのバックアップに関する課題が再認識されつつあります。

増え続ける医療データ、高まるリスク

電子カルテの導入が進んだり、X線画像などが電子ファイルで保存されたりと、近年医療データの量は加速度的に増加しています。高齢化の影響で患者数自体が増えていることも、医療データの膨大化を不可避なものに。こうした医療データは適切な治療・診察のために長期保存が必須で、万が一データが紛失すれば、患者さんの命に関わることすらあります。

そんな中、全国的な自然災害やランサムウェア被害の増加は、医療データ保存における深刻なリスクです。バックアップシステムの整備は不可欠ですが、コスト面の問題などから、十分なバックアップ体制が整っていない医療機関も少なくありません。

医療機関にクラウドバックアップが最適な理由

最近、医療データのバックアップソリューションとして”クラウドバックアップ”が注目されるようになりました。その理由は主に3つあります。

1. 大規模な初期投資が必要ない

クラウドバックアップであれば設備投資が不要なので、導入時のコストがかさみません。小さなクリニックでも、高水準なバックアップシステムを低価格で整備できます。

2. 災害対策として最適

クラウドであれば、バックアップデータの保存先は病院から遠く離れたデータセンターです。病院が被災してもバックアップデータに被害が及ぶことはなく、すぐに必要な医療データを復元できます。

3. セキュリティが向上

現在ではテクノロジーの進歩により、クラウドのセキュリティレベルは非常に高度なものになっています。多くの場合、オンプレミスでローカルなバックアップ環境を作るより、クラウドバックアップを導入したほうが安全なほどです。

「簡単」「安全」「低コスト」な使えるクラウドバックアップ

<!–

“3省2ガイドライン”に対応し、医療機関での導入が可能になった「使えるクラウドバックアップ」は、電子カルテシステムやレセプト管理システムのバックアップにぴったりの人気ソリューション。導入する病院・クリニックが全国で増えています。簡単、安全、そして低コストなのが、使えるクラウドバックアップの人気の秘訣です。

–>

■簡単

使えるクラウドバックアップを導入するのはとても簡単。たった5分の設定で、OSを含めたすべてのデータを完全に守ります。シンプルでわかりやすい管理画面だから、普段の使い勝手も抜群です。バックアップは自動で行われるので、バックアップ忘れの心配だってありません。

■安全

使えるクラウドバックアップは“軍事レベル”の安全強度を誇る暗号化プロトコル「AES-256」を採用し、万全のセキュリティ対策が施されています。データはまず転送前にお客様の環境上にてAES-256で暗号化され、データ転送の通信自体もAES-256で暗号化。さらにバックアップ先のサーバ側でもセキュアにAES-256で暗号化して保存します。また使えるねっとのデータセンターはISO27001(ISMS)認定取得済の施設であり、第三者のアクセスは厳重体制で管理されています。

■低コスト

使えるクラウドバックアップは、1日わずか30円から、1GBあたり0.98円からというリーズナブルな価格も魅力です。たとえばサーバ1台、PC1台の一般的なクリニックの場合、1ヶ月あたり7,380円でサービスを利用できます(3年契約、容量1TBのケース)。初期費用は一切かかりません。

使えるクラウドバックアップは30日間の無料トライアルも可能ですので、気になった方はぜひ気軽に試してみてくださいね。

使えるクラウドバックアップの詳細はこちら

お問い合わせ

「パスワードは、できるだけ長く複雑に、色々な記号、数字、アルファベットを織り交ぜて……」とは、よく聞く話ですよね。でも実はセキュリティの専門家の間では、「パスワードをやたら複雑にするのはあまり意味がない」というのが共通の見解になりつつあるんです。一体なぜなのでしょうか?

複雑なパスワードはあまり意味がない? その理由とは

多くの専門家が「パスワードを複雑にするのはそこまで大事なことではない」と指摘するのは、サイバー攻撃者がパスワードを盗み出す主だった手口に対して、パスワードの複雑さがほとんど無意味だからです。

たとえば、パスワード流出の経路として大きな割合を占めるのが、フィッシングです。フィッシングの場合、攻撃者はメールなどでユーザーを偽サイトに誘導し、本当のサイトだと騙して、パスワードを入力させます。パスワードをどれだけ複雑にしていようと、ユーザーが自分でそれを入力して送信してしまうのですから、意味がありません。

また、セキュリティ対策が甘い企業のデータベースを攻撃してユーザーのログイン情報を盗み出し、そのパスワードを使って他の様々なサービスへの不正ログインを試みるというのも代表的な攻撃手法のひとつ。この場合も、攻撃者はユーザーのパスワードを丸ごと盗んでしまうので、パスワードが複雑だろうと簡単だろうと関係ありません。

そのほか、ユーザーのパソコンをウイルス感染させ、キーボードのタイピング履歴を記録するマルウェアをインストールさせるという手法もよく知られています。タイピング内容がすべて攻撃者に送信されるので、当然パスワードも筒抜けに。この場合もやはり、パスワードを複雑にすることは役立ちません。

パスワードの複雑さよりも重要なこと

それでは、パスワードが盗まれることを防ぐには、何が重要なのでしょうか。パスワード流出とそれによる不正ログインを予防するのに効果的なポイントをまとめました。

■パスワードの使い回しをしない

パスワードを複数のサービスで使い回すことは、とても危険です。インターネットユーザーの8割以上がパスワードの使い回しをしているというデータもありますし(※1)、攻撃者は「多くの人は複数サイトでパスワードを使い回している」と熟知しています。

そのため、何らかの手口でひとつのサービスのログイン情報を盗み出してから、そのパスワードを使って手あたり次第色々なサービスで不正ログインを試してみるケースが非常に多いのです。この攻撃から身を守るための手段はただひとつ。パスワードの使い回しをしない、ということだけです。

■二段階認証を有効にする

「パスワード入力+SMSで受信したセキュリティコードの入力」などの二段階認証を、オプションとして導入するサービスが増えています。二段階認証が導入されているサービスでは、積極的にその機能をオンにしましょう。二段階認証を有効にしていれば、仮にパスワードが盗まれたとしても、攻撃者はアカウントにそのまま不正ログインすることができません。

■よく使われるシンプルすぎるパスワードは避ける

いくらパスワードの複雑さにあまり意味がないとはいえ、シンプルすぎるパスワードはもちろん危険です。よく使われる「password」「pass123」「123456」「admin」「abc123」などのパスワードは絶対に避けましょう。複雑さにこだわる必要はありませんが、たとえばペットの名前を入れるなど、ちょっとしたオリジナリティを加えることは大切です。

■企業はセキュリティ対策製品の有効活用を

個人ユーザーではなく企業の場合は、基本的な総合セキュリティソフトだけではなく、必要に応じて様々なセキュリティ対策製品を組み合わせることも効果的です。

たとえばクラウド型WAFの「使えるwaffle」は、ホームページへのWeb攻撃を一切遮断。Webハッキング、個人情報漏えい、サイト改ざんを防ぎます。また「使えるクラウドバックアップ」は、御社の重要なデータをすべて丸ごと安全にバックアップしつつ、ランサムウェア対策機能で様々な脅威・攻撃をブロックします。ぜひこうしたソリューションを活用して、サイバー攻撃対策を万全にしてくださいね。

使えるwaffleの詳細はこちら

使えるクラウドバックアップの詳細はこちら

お問い合わせはお気軽にどうぞ!

※1:パスワードの利用実態調査 2017 – トレンドマイクロ株式会社

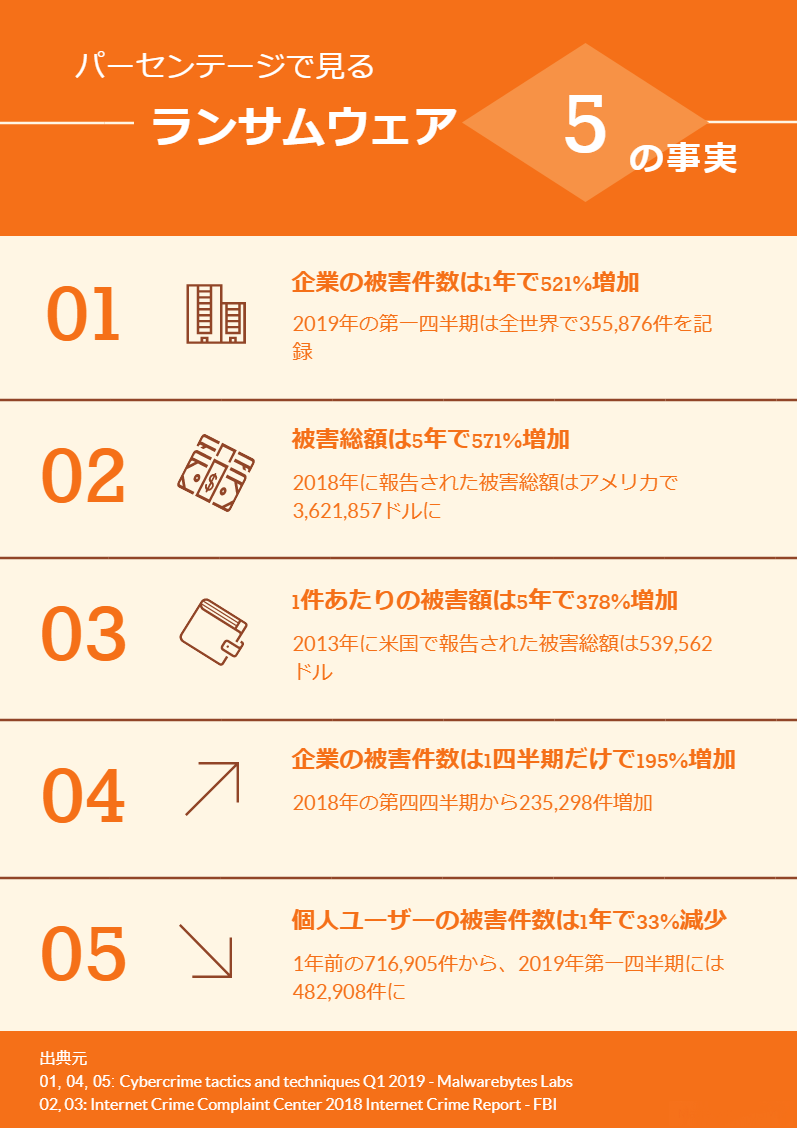

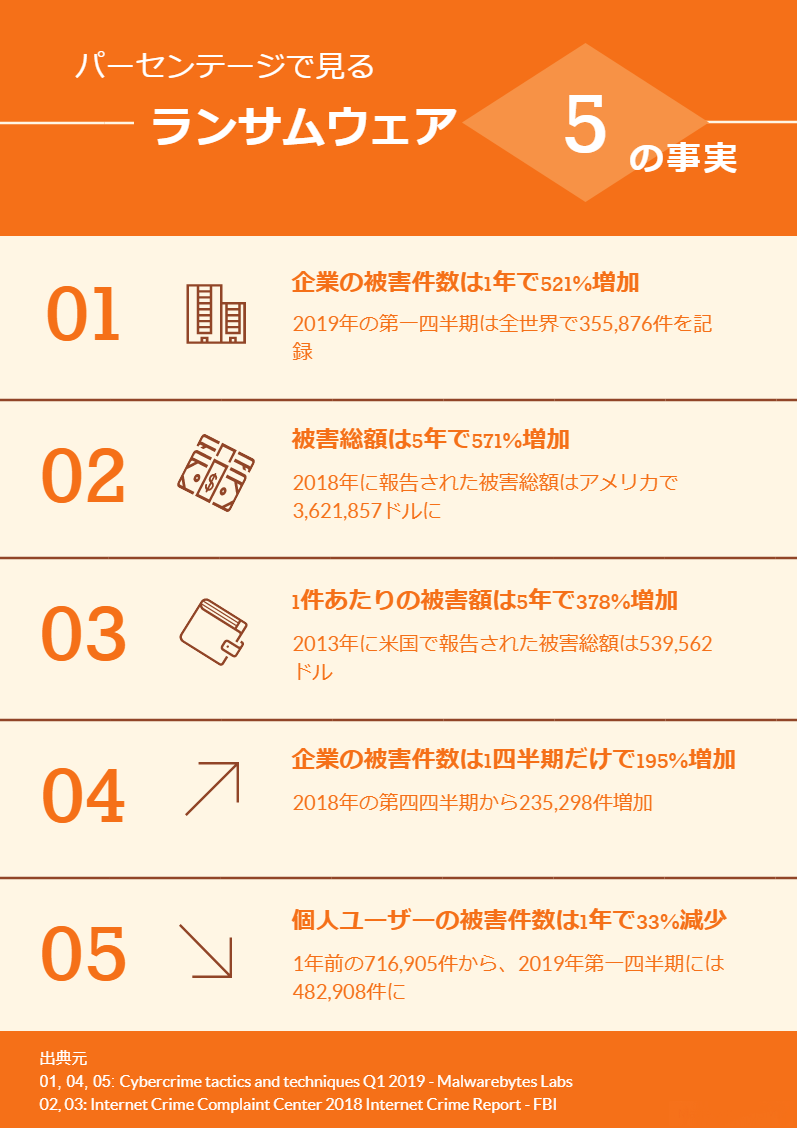

企業のランサムウェア被害件数が、たった1年で500%超も増加した――。そんな衝撃的なニュースが飛び込んできました。この驚きの数字が浮かび上がったのは、米カリフォルニア州に拠点を置く大手サイバーセキュリティ企業、Malwarebytes社の最新レポート。一体ランサムウェアの動向に、何が起きたのでしょうか?

過去の記憶になりかけていたランサムウェア

一時期全世界的に大流行し、ニュースでも盛んに取り上げられるなど世間を騒がせたランサムウェア。しかしピークだった2016年頃を過ぎると、ランサムウェアの流行は徐々に下火となり、しばらく漸減傾向が続いていました。

ランサムウェアの存在感が低下していく中、入れ替わるように仮想通貨マイニングウイルスなど新たなタイプのマルウェアが続々登場します。そのため一部では「ランサムウェアはもう過去のもの」だという声すら出始めていたのです。

水面下で起きていた「標的のシフト」

ところがランサムウェア被害の数が減っていく裏では、ある変化が静かに進行していました。攻撃者による「標的のシフト」です。

FBI傘下の米国インターネット犯罪苦情センター(IC3)が毎年公表している報告書に、それを裏付けるようなデータが掲載されています。報告書によれば、2016年にIC3まで報告されたランサムウェアの被害件数は全米で2,673件。以降1,783件、1,394件と毎年減少していますが、一方でランサムウェアによる損失額は約240万ドルから360万ドル超にまで跳ね上がっているのです(※1)。

件数自体は減っているのに被害額が大幅に増えているのは、攻撃者が個人をターゲットにするのを止め、代わりに多額の身代金を支払う能力のある企業を標的にし始めたことを示唆しています。

企業の被害件数521%増でターニングポイントに

そしてここへ来て明らかになったのが、冒頭でご紹介したニュース。全世界で企業のランサムウェア被害件数が、2019年第一四半期に521%も増加(前年同期比)したと言うのです。

.png)

こちらは、2018年第一四半期から2019年第一四半期までのランサムウェア被害件数の変動を、個人ユーザーと企業に分けて示したものです(Malwarebytes社のレポートを基に作成)。個人ユーザーの被害件数(黒色)が漸減を続ける中、企業の被害件数(赤色)が急増し、2019年第一四半期には一気にその差が縮まっています。そもそもの絶対数を考えれば、個人ユーザーの被害件数のほうが圧倒的に多いのは当たり前。これほど肉薄しているのは異常事態だと言えます。

Malwarebytes社のレポートでも指摘されていますが、この急上昇にはアメリカで今年初めに猛威を振るったランサムウェア「Troldesh」の大流行も多分に影響しています。しかしながら上のシート(Malwarebytes社およびIC3のレポートを基に作成)を見ても分かる通り、ランサムウェア攻撃の標的が個人から企業へと急速にシフトしているのは厳然たる事実です。

「バックアップしておけば大丈夫」は本当か?

「万が一ランサムウェアに感染してしまっても、普段からバックアップさえ取っておけば大丈夫なんじゃない?」と思われた方もいるはず。でも、本当にそうでしょうか?

これは半分真実で、半分そうではないと言えます。ランサムウェア対策としてバックアップが非常に重要なのは事実。バックアップしているのとしていないのとでは、ランサムウェアの標的になってしまったときの運命が大きく違います。

ただ、より確実なランサムウェア対策を期すには、「とりあえずどこかにバックアップしていればOK」という姿勢では不十分です。たとえばもし、バックアップ先が通常使うサーバと常時繋がれている社内サーバだったとしたらどうでしょう? ランサムウェアの被害に遭ったとき、バックアップサーバまで感染してしまう可能性は十分あります。だからクラウドバックアップを活用するなど、バックアップ場所にまで気を使うことが大切なのです。

ランサムウェアの攻撃者がターゲットを企業に絞り込みつつあるのは、もはや明白です。経営者の方やIT・セキュリティ担当者の方は、ぜひ手遅れになる前に、万全のランサムウェア対策を講じてくださいね。

▼ランサムウェアからデータを守る「Active Protection」テクノロジー搭載の使えるクラウドバックアップ

▼お問い合わせ

※1:一連のデータはIC3に報告されたケースのみをカウントしているため、実際の被害件数・損失額はこれより遥かに多いと見られます。

【参考文献】

Cybercrime tactics and techniques Q1 2019 – Malwarebytes Labs

Internet Crime Complaint Center 2018 Internet Crime Report – FBI

.png)

.png)