企業にとっては、コンピュータに入っているデータはまさにビジネスの生命線とも言えるほど大切なものです。言うまでもなくデータをバックアップすることは必要不可欠なアクションです。最近ではバックアップの重要性も広く認知されるようになってきましたし、ほとんどの会社が、何らかの形でバックアップをとっていると思われます。

しかし、果たしてあなたの会社・部署のバックアップ戦略は、本当に充分なものだと断言できるでしょうか? 残念ながら、多くの企業のデータバックアップ戦略は、時代に即した、「本当に安心できる」レベルにまでは達していないのが現状です。今日は、企業が今すぐバックアップ戦略を見直すべき理由を4つ、ご紹介します。

1.データ災害のリスクは年々増加

企業がデータを失ってしまう危険性は、実は年々増加傾向にあります。日常の些細なデータ事故であれば、通常のローカルバックアップでも対応できるかもしれません。しかし、地震や水害といった自然災害、あるいは火災、さらには盗難といった、近年増加中のリスクにはとても対応しきれないでしょう。

自然災害の多い日本では特に、こうした予測の難しいリスク要因によるデータ損失が多数発生しており、一度大規模なデータ事故が起きてしまえば、ビジネスに壊滅的な影響を及ぼしてしまいかねません。オフィスから離れた場所で安全にデータをバックアップするために、すべての企業がクラウドバックアップサービスの導入について検討してみるべきです。

2.サイバー攻撃の脅威が拡大中

サイバー攻撃による脅威は、もはやどの企業にとっても他人事ではありません。世界では毎日、数えきれないほどたくさんのマルウェアが新たに検出されており、すべてのサイバー攻撃のうち36%は、中小企業をターゲットにしています。2021年9月に発表された警視庁のレポートでは、ランサムウェアの被害のうち中小企業が占める割合が66%に上り、そのうち調査や復旧に1,000万円以上かかったという回答も39%を占めています。サイバー攻撃は、とても身近で差し迫った脅威なのです。

【事例】ハッカーがFBIのアカウントからスパムメールを送信

しかし、残念なことことに対策をいかに講じていてもサイバー攻撃の被害に遭うことはあり得ます。それを示す事例をご紹介しましょう。

FBI(米連邦捜査局)といえば誰もがそのセキュリティ対策は世界屈指だと考える方が多いかと思いますが、2021年11月13日、ハッカーがFBIの外部メールシステムに不正アクセスし、FBIの電子メールアカウントから数万件の電子メールを送信したという事件も実際に起きています。電子メールにはマルウェアは添付されていなかったとのことですが、「優秀な」ハッカーがその気になれば、民間企業のシステム侵入はさほど難しいことではないはずです。

万が一の場合に備えてバックアップをしておくことが中小企業にとってどれほど大切かお分かりいただけるではないでしょうか。

バックアップをしておくべきその他の理由

バックアップをしておくべき理由はサイバー攻撃に備えるためだけではありません。他にも考えられるリスクがあります。さらに2つ挙げましょう。

3.ハードウェアの故障は必然的

多くの企業でローカルバックアップの主役を担っているハードディスクやテープは、いずれ確実に寿命を迎えます。また、ハードディスクは非常に繊細な記録メディアなので、ちょっとしたことですぐに故障してしまいかねません。

このように脆弱なバックアップ手段だけに頼ることは、大切なデータを失うリスクをかなり高めてしまいます。しっかりとデータを守るためには、ローカルのハードディスクだけに依存しないバックアップ環境の構築が必須です。

4.テクノロジーの進歩が加速

テクノロジーやトレンドの進化・変革スピードは、近年ますます加速しています。デルテクノロジーズが2020年に行った調査によると、企業が管理しているデータ量は2018年より40%増、2016年からは831%も増加したとのことです。各企業が持つデータの量は今後も飛躍的に増えるでしょうし、技術的な進歩に対応するためには、設備・システムの入れ替えや改良を常に検討していかなければなりません。ですから、フレキシブルで、かつスケーラビリティのあるバックアップソリューションを選択することで、変化に対応するための時間的・金銭的コストを大幅にカットすることができます。

日頃からのバックアップが非常時の命綱に

今回ご紹介する事例では、被害にあった企業のオフィスにおいて、スパムメールのリンク経由でランサムウェアがインストールされてしまい、社内サーバーのファイルが暗号化され、閲覧もアクセスもできなくなってしまいました。

犯人は、ファイルに再びアクセスしたければ「身代金」を払う必要があるとして、多額の金銭を要求。しかし、実際に身代金を支払っても、本当にファイルの暗号化が解除されるかどうかはわかりません。そこでこの企業は、普段使っているクラウドバックアップサービスのプロバイダに連絡を取り、対応を依頼。結果として、身代金を一切払わずに、すべてのデータを無事、復元することに成功したのです。

被害が発生した場合はどうすべき?

ランサムウェアへの感染が発覚したとき、まずすべきなのは、いつもの定期的なバックアッププログラムを一時停止することです。感染後も普段通りバックアップを続けてしまうと、感染前のファイルが、暗号化されたファイルで上書きされてしまう危険性があります。

また、バックアップを長い期間とっていれば、データの複数バージョンのコピーが作成されていることになるため、ファイル復元の成功率は上昇します。サイバー攻撃によってビジネスが大打撃を受けてしまわないよう、今すぐ行動することが肝要です。

使えるクラウドバックアップ

ここまでご紹介してきた4つのリスクに効果的に対処できるのは、やはりクラウドバックアップだと言えるのではないでしょうか。バックアップ戦略の見直しは、多くの企業にとって喫緊の課題です。これを機会にぜひ、使えるねっとの「使えるクラウドバックアップ」で、万全で安心なバックアップをご検討ください。

高度なセキュリティで企業データを根底から守るソリューション

使えるクラウドバックアップはサイバー攻撃だけでなく、災害やハードウェアの故障からも企業データを守る最強のソリューションです。にもかかわらず、専門的な知識や複雑な構築作業は不要、設定は5分で完了し、ファイル単位での復元も可能であらゆる事態に対応できます。

価格は容量200GB、パソコン1台+モバイル3台込みで月単価¥1,408(2年契約)、低コストでの導入が可能です。

無料のトライアルご希望もお待ちしております。まずはお気軽にお問合せください。

使えるクラウドバックアップの詳細はこちら>>

.jpg)

無料通話:0120-961-166

(営業時間:10:00-17:00)

データを記憶する媒体であるHDDやSSDはますます大容量化、高速化しています。しかも低価格で購入できるためユーザーにとっては嬉しい限りですが、心配な面もあります。それらの膨大なデータが一気に失われてしまうリスクです。

故障、ウィルス感染、災害などデータは常にさまざまな危険ととなり合わせ。そして、そのリスクを回避するために不可欠なのがバックアップです。今回はこのテーマを深堀りしてみましょう。

バックアップは重要だけど…

もちろん、バックアップの重要性は今に始まったことではありません。そのことは分かってはいても何だかややこしそうだし、改めて調べるのも面倒だし…「自分のPCやスマホは大丈夫だろう」とたかをくくって、ついつい後回しにしていませんか?

3割の人がバックアップ未経験!?

ある統計によると、アメリカ国内の実に約3割の人が、調査に対して「これまで一度もバックアップをしたことがない」と答えています。これだけあらゆるデータがPC・スマートフォンに保存されるようになったにも関わらず、まだ少なくない割合の人たちがバックアップ未経験であるというのが現実なのです。

日本でのバックアップの現状

いまやPC同様のストレージを持つようになったスマホ。人によってはアドレス帳や写真、動画などPC以上に重要なデータをスマホに保存しているという方もおられるでしょう。TIME&SPACEが2020年に行った調査によると、全体の40.4%がスマホの「バックアップをとっていない」と回答、その理由として「方法が分からないから」が29.2%、「面倒だから」が27.0%、「気にしたことがないから」が17.7%という結果でした。

なぜバックアップするべきなのか?

アメリカでも日本でも多くの方々がバックアップに無頓着なのに驚かされますが、大切なデータは失われてしまえば2度と取り返せない可能性もあります。バックアップをしないことで被害を被るのは結局のところ他でもない自分自身なのです。

以下に示すように、今私たちが置かれている環境を考えると、そのリスクはますます高まっています。

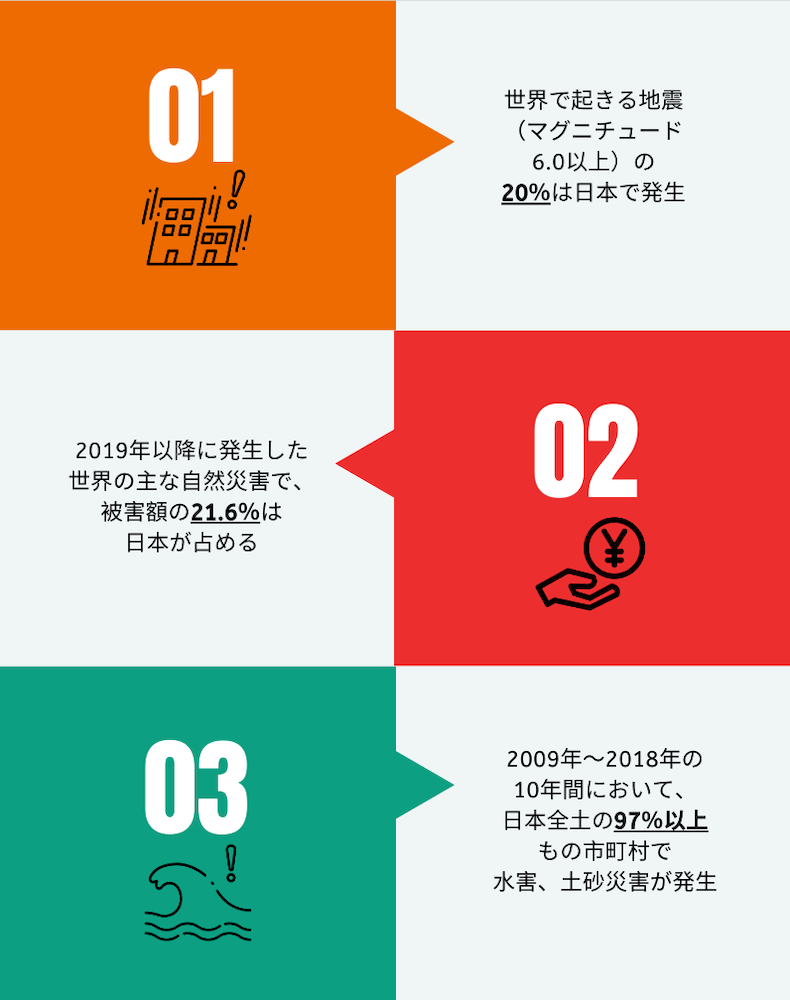

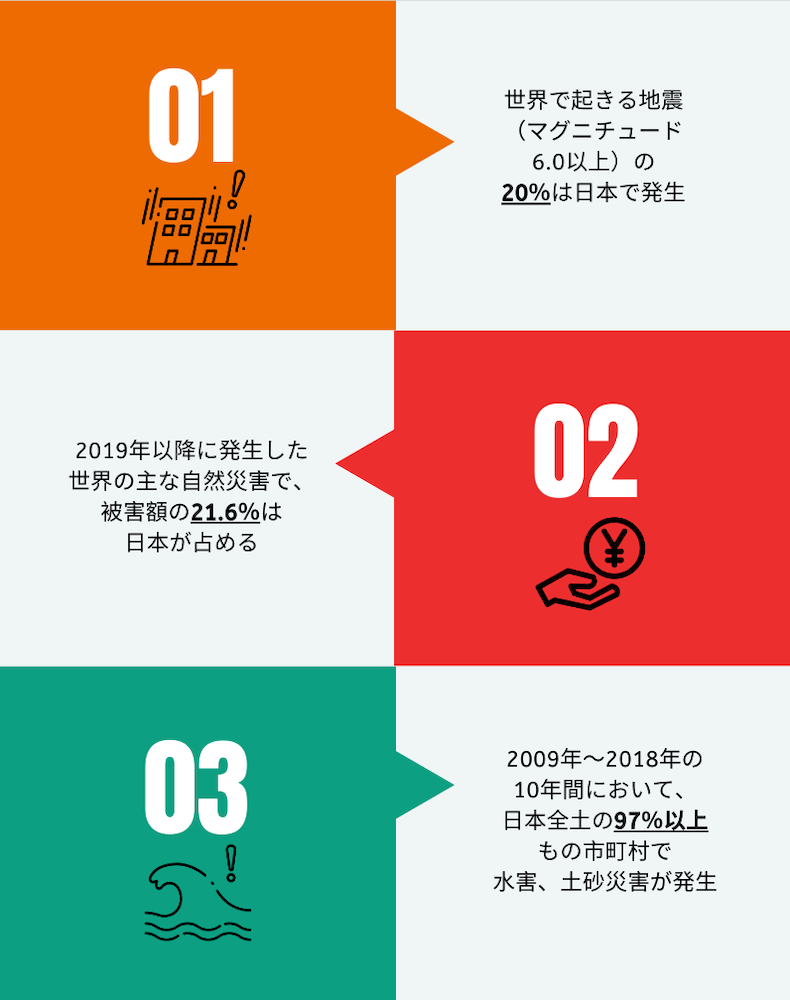

日本は屈指の災害大国

日本は豊かな自然に恵まれていますが、そうした自然が時に猛威を振るう災害が非常に多い国でもあります。

例えば、日本の国土は全世界の1%に過ぎませんが、世界で起きる地震(マグニチュード6.0以上)の20%は日本で起きています。

また近年、気候変動や都市化の影響による水害リスクも高まっています。例えば、1時間あたりの降水量が50ミリ以上の短時間豪雨の発生頻度は1976年からの10年間に比べて、直近10年間は1.4倍に増加しています。

このまま地球温暖化が進むと今世紀末には大雨の日数やゲリラ豪雨の発生頻度は今の20倍以上になると気象庁は警告しており、企業であっても個人でもあっても今や日本で災害によるデータ損失のリスクに備えることは必須といえるでしょう。

高まるサイバー攻撃・マルウェア対策

2021年10月31日、徳島県の病院に設置された十数台のプリンターが突然一斉に動き出し、「データを盗んで暗号化した。身代金を払わなければデータを公表する」と犯行声明をプリントアウト、ランサムウェアによって患者8万5000人分のカルテを見ることができなくなりました。

こうしたサイバー攻撃の被害を受ける企業や組織の数は増大しており、2020年4月以降に受けたサイバー攻撃を前年同月比で「増加した」と回答した企業は33.8%、「減少した」と回答した5.9%を大幅に上回りました。テレワークの普及拡大や社会全体のDX(デジタルトランスフォーメーション)、Iot機器の使用の増加とともにサイバー攻撃も増加していることが分かります。

パソコンで避けられない「寿命」

以上、データの消失リスクとして災害とサイバー攻撃を挙げましたが、さらに考えられるのがHDDなど本体の故障です。

パソコンの寿命ってどれくらい?

パソコンの寿命は本体の性能や使用状況によって異なるため一概にはいえませんが、およそ5年が目安だとされています。ただ、データを格納するHDDは内蔵型の場合は4年程度、外付けHDDの場合はさらに短く3年程度(駆動時間にすると約10,000時間程度)とされています。HDDは物理的にディスクを回転させて読み書きさせる構造ですので、時間と共にディスクの表面がすり減ってしまうのです。室温や湿度が高い環境だと、さらにその寿命は短くなる可能性があります。

それに対してSSDは電流信号でデータの読み書きがなされるため、HDDよりも長い5年程度が寿命だとされています。いずれにしてもパソコンや記憶媒体の寿命はいずれ、確実に訪れます。

日頃からバックアップしておけば安心!

ですから、突然その時が来ても慌てずに済むよう、日頃からファイルのバックアップを取っておくことが何より重要です。

バックアップにも、ハードディスクへのバックアップなど様々な方法がありますが、一番安心でおすすめできるのはクラウドバックアップです。クラウドバックアップサービスを使えば、大切なファイルを、自動的に安全な場所へ保存してくれます。他の手段と比べても、最も手軽で、かつ取りこぼしのないバックアップ方法だといえるでしょう。

使えるクラウドバックアップ

使えるねっとが提供する「使えるクラウドバックアップ」はクラウドバックアップサービスの中でもコストパフォーマンスが高く、手軽に導入できるため多くの中小企業に支持されています。

ファイルはもちろん、OS丸ごとまでさまざまなバックアップ設定が可能

使えるクラウドバックアップは災害やサイバー攻撃から大切なデータを守る最強のソリューション。

バックアップについては、あらゆるデバイスのアプリケーション、システム、データに発生するすべてのインシデントに対応する迅速かつ信頼性の高い復元が可能です。

また、万全のセキュリティ対策で問題が発生する前にリスクを検知し、データを保護します。

価格は容量200GB、パソコン1台+モバイル3台込みで月単価¥1,408(2年契約)、低コストでの導入が可能です。

無料のトライアルご希望もお待ちしております。まずはお気軽にお問合せください。

使えるクラウドバックアップの詳細はこちら>>

.jpg)

無料通話:0120-961-166

(営業時間:10:00-17:00)

DX(デジタル・トランスフォーメーション)が急速に進む中、企業が保有するデータ量と価値はますます増大しています。そのため、データの保護はどの企業においても最優先課題の1つといえるでしょう。言い換えると、国内企業はデータの安全を脅かす2つの危険に対処する必要があります。1つが災害、そしてもう1つがサイバー攻撃です。今回はそれらの脅威がどれだけひっ迫しているのかと、各企業がとるべき対策についてご説明します。

日本は世界屈指の災害大国

日本が災害大国であることは今さらいうまでもないことですが、「自分や自分の会社は大丈夫だろう」と思っていらっしゃる方もまだまだ多いのではないでしょうか。しかし、今後の災害発生確率については多くの専門機関が繰り返し警告を出しており、国内で事業を営んでいるのであれば、すべての企業担当者は以下のデータを直視する必要があります。

今後起こりうる災害

-

南海トラフ地震の発生確率は今後30年間で70~80%。

-

30年以内に震度6以上の激しい揺れに襲われる確率は東京新宿区の都庁で47%、横浜市38%、名古屋市46%、大阪市30%。

-

東北・日本海側などは今後の発生確率は相対的に低いが、過去において大きな被害が発生している(「新潟県中越地震(2004年)」、「東日本大震災(2011年)」など)。

-

2019年の水害被害額は全国で2兆1,800億円であり、1年間の津波以外の水害被害額は統計開始以来最大。

-

2021年8月、気象庁は「大雨特別警報」や線状降水帯の発生による「顕著な大雨に関する全般気象情報」を各地に発表。九州北部では1週間も経たずに年間雨量の5割に達する地域も。

サイバー攻撃:デジタル世界での「災害」

リアルな世界での災害に加えて、企業にとって警戒すべきもう一つのリスク、それは企業のデータを脅かすデジタル世界での「災害」、サイバー攻撃です。2021年5月にアメリカのパイプライン大手「コロニアル・パイプライン」が攻撃を受け、東海岸の全燃料の45%を供給するパイプラインが停止したことは記憶に新しいですが、人命や社会インフラに与えるダメージを考えると、まさに「災害」といっても過言ではありません。

ランサムウェアによる被害

2021年8月にIPA(情報処理推進機構)が公開した「情報セキュリティ10大脅威2021」によると、組織にとって最も大きな脅威と考えられるのが「ランサムウェアによる被害」です。

.png)

出典:「情報セキュリティ10大脅威 2021」/IPA(情報処理推進機構)

https://www.ipa.go.jp/security/vuln/10threats2021.html

ランサムウェアとはウイルスの一種で、企業のPCやサーバーがこのウイルスに感染すると保存されているデータが暗号化されたり、端末そのものが利用できなくなったりします。そして、その復旧と引き換えに金銭や暗号資産を要求されたり、または金銭の支払いの有無にかかわらずデータが暴露されたりする極めて悪質なサイバー攻撃です。

実際、警視庁が9月に発表したデータによると、2021年上半期におけるランサムウェアの攻撃は2020年下半期の3倍近くに増加し、調査や復旧費用の総額が1,000万円以上要した企業も全体の4割近くを占めていたとのことです。

日本でのランサムウェア被害と侵入経路

上述の警視庁の調査によるとランサムウェアの感染経路はVPN機器からの侵入(55%)、リモートデスクトップからの侵入(23%)、不審メールやその添付ファイル(13%)、その他(10%)となっています。ランサムウェア被害の増大には、多くの企業が新型コロナウイルス感染対策としてリモートワークを始め、リモートデスクトップや社外から社内ネットワークに接続するためのVPN機器の導入したことが大きく関係していることが分かります。

データの安全を守るために

以上の調査結果から、2021年の現時点において企業のデータがいかに脅威にさらされているかお分かりいただけたと思います。

これらを踏まえて企業の担当者がなすべきことは、将来起こりうる脅威におびえるのではなく、「備えあれば患いなし」という言葉の通り、今できる対策をとることです。

災害対策

災害対策としてされている一つの方法は企業のデータをクラウドに保存しておくことです。被災する可能性の低い場所に保存されたデータが災害時であっても保護されていれば、社内のマシンを復旧後オリジナルマシンへデータを復元できますし、災害によってマシンが全損したとしても別のマシンに復元することが可能です。さらにクラウドのバックアップデータから必要なファイルやフォルダだけを取り出すことも可能です。

ランサムウェア対策

原則として、サイバー攻撃には多層防御で立ち向かいましょう。セキュリティ上の脅威は多岐に及ぶため、防御策を重ね合わせることであらゆる脅威やリスクに備えることが可能になるのです。具体的には入り口においてはファイアウォールやWAFなどによって外部からの侵入を防ぎ、内部にもセキュリティシステムを構築し、さらに万が一データが流出した場合でも悪用を防ぐためにデータを暗号化したり、閲覧・操作制限したりしておくことも重要です。

サイバー攻撃の中でもっと警戒すべきランサムウェアの攻撃を防ぐためにはいかなる備えが必要でしょうか?以下の3段階での対策を講じてください。

■侵入を防ぐ

・セキュリティソフト、OS、主要なソフトウェアを常にアップデートし、最新の状態であることを確認する。

・疑わしいリンク、ポップアップはクリックしない。不審メールは開かない。

・信頼できるウェブサイトを利用する。

■攻撃を防ぐ

・最新テクノロジーのセキュリティプロダクトを活用する。

・日常業務で強い権限のユーザ(管理者権限を有するもの)を利用しない。

■復旧

・定期的なバックアップと最低1つのオフラインデータを保存しておく。

使えるクラウドバックアップ

企業が立ち向かうべき2つの大きな脅威、災害とサイバー攻撃から同時にデータを守る効果的なソリューションを最後にご紹介いたします。

【クラウドバックアップ】万全のセキュリティ対策でデータを保護

使えるクラウドバックアップは災害対策としての「バックアップ」、サイバー攻撃対策としての「セキュリティ」を組み合わせた最強のソリューション。

バックアップについては、あらゆるデバイスのアプリケーション、システム、データに発生するすべてのインシデントに対応する迅速かつ信頼性の高い復元が可能です。

また、万全のセキュリティ対策で問題が発生する前にリスクを検知し、データを保護します。

価格は容量200GB、パソコン1台+モバイル3台込みで月単価¥1,408(2年契約)、低コストでの導入が可能です。

無料のトライアルご希望もお待ちしております。まずはお気軽にお問合せください。

使えるクラウドバックアップの詳細はこちら>>

.jpg)

お電話でのお問い合わせはこちら:03-4590-8198

(営業時間:10:00-17:00)

テレビや新聞などで「脆弱性」という言葉を目にする機会が増えてきました。皆さんも「〇〇社の顧客情報が流出」や、「サイバー攻撃でクレジットカード情報が〇〇人分盗まれる」などといったニュースに聞き覚えがあるのではないでしょうか?

インターネットを使ったサービスには、常にこの脆弱性のリスクがつきまといます。今や大企業にとどまらず、中小企業もこの脆弱性を狙ったサイバー攻撃の対象になっているのが現実です。

今回は企業のWeb担当者やビジネスでインターネットサービスを扱っている人なら最低限知っておきたい「脆弱性の基本」について解説します。

クラウドバックアップについて知りたい方はこちら

そもそも、脆弱性とは?

脆弱性とは、ソフトウェアやシステムを構成しているプログラム内に潜んでいるセキュリティ上の欠陥を指します。「それならば、セキュリティに気を付けて欠陥のないソフトウェアを作ればいいのでは?」と思われるかもしれませんが、それは実質的に不可能です。ソフトウェアを作り上げているプログラムの量は膨大な上、コードが人の手で書かれている以上、全く欠陥のない完璧なソフトウェアを作るのは極めて難しいことなのです。

脆弱性が悪用されるとどうなる?

未対策の脆弱性がサイバー攻撃で狙われると、個人情報の漏洩やサイトの改ざんといった深刻な被害に繋がりかねません。さらに、一度こうしたセキュリティ事故を起こしてしまうと直接的な被害のみならず、顧客からの信頼喪失や悪評の拡散など大きな代償を払うことになってしまうでしょう。

近年、サイバー攻撃は大企業のみならず中小企業にまで及んでいます。一つの原因として、情報システム管理部門がきちんと設置されている大企業に比べて、人員が少ない中小企業はセキュリティ施策やプロバイダーとのやり取りにあまり時間を割けず、結果として脆弱性が高くなるということが挙げられます。

.png)

サイバー攻撃の事例・種類など

独立行政法人情報処理推進機構セキュリティセンターの報告によると、2021年の組織向け情報セキュリティ10大脅威の中にもサイバー攻撃が含まれています。例えば「ランサムウェアによる被害(1位)」、「標的型攻撃による機密情報の窃取(2位)」、「テレワーク等のニューノーマルな働き方を狙った攻撃(3位)」、「脆弱性対策情報の公開に伴う悪用増加(10位)」などです。

特に注目すべきなのがテレワークを狙ったサイバー攻撃の増加です。従来からテレワークのセキュリティ上の課題については取り上げられていましたが、在宅勤務の割合が急増した今は脆弱性の悪用により多くの被害が発生しています。例えば、2020年7月にはWeb会議サービス「ZOOM」に非公開会議へアクセスできる脆弱性が発表されました。さらに、2020年8月にはVPN製品の脆弱性が悪用されて約900件の認証情報が窃取、インターネット上で公開されるという事例も確認されています。

サイバー攻撃を防ぐための対策は?

脆弱性を悪用したサイバー攻撃に合う可能性を最小限に抑えるためには、セキュリティに関する以下の3つの鉄則を日頃から意識しておくことをおすすめします。

.png)

正しい知識を身につける

まずは、セキュリティや脆弱性について正しい知識を持っておくことが何より大切です。もしあなたが会社でWeb担当をしているのであれば、必要に応じて専門家のアドバイスを受けたり、専門書などを1冊手元に置いておくのも良いかもしれません。

システムアップデートを行う

OSやソフトウェアのアップデートは、忘れずに行いましょう。これらのアップデートには、機能強化だけではなく脆弱性に対する修正も含まれています。古いバージョンをそのまま使い続けることには、高いセキュリティリスクが伴います。ただ、近年はゼロディ攻撃と呼ばれる、脆弱性が発見されてから修正プログラム配布までにその脆弱性を悪用した攻撃も増加しており、完全な対策は困難といわざるを得ません。最新のセキュリティ情報をこまめに取得しておくことで少しでもリスクを軽減することが重要です。

脆弱性対策に強いサービスを利用する

システムアップデートや最新情報チェックは欠かせませんが、脆弱性対策に強いサービスを利用することもできます。例えば、そのひとつに「WAF(Web Application Firewall)」があります。WAFを導入することでWebアプリケーションの脆弱性を狙ったサイバー攻撃から顧客情報やクレジットカード情報を守ることが可能になります。

また、テレワークを行うにあたっては、バックアップやマルウェア対策など基本的なセキュリティ機能を搭載した信頼できるクラウドツールを導入することも大切です。

.jpg)

使えるクラウドバックアップ+の脆弱性対策

使えるねっと提供の「使えるクラウドバックアップ+」はクラウドバックアップ機能だけでなく、脆弱性対策も万全です。

データスキャンでウイルス検出

使えるクラウドバックアップ+では、ウイルスの自動スキャンを実行、バックアップの中に潜んでいるマルウェアにも対処します。感染したファイルが見つかった場合にはそのファイルのバックアップからの復元を防止し、被害を最小限にとどめます。

脆弱性診断でセキュリティ対策としても安心

いくら脆弱性に関する最新情報をチェックしていても人的対応だけでは限界があります。使えるクラウドバックアップ+は脆弱性診断を毎日実施し、自ら判断が難しいものでも問題が発生する前に発見し、重要度を色分けで表示します。

セキュリティ管理とクラウドバックアップを同時に、低コストで導入できる使えるクラウドバックアップ+、妥協のないセキュリティ対策は万全かつ使いやすさを追求したサービスです。

まずは無料のトライアルでお試しください。

使えるクラウドバックアップの詳細はこちら>>

.jpg)

無料通話:0120-961-166

(営業時間:10:00-17:00)

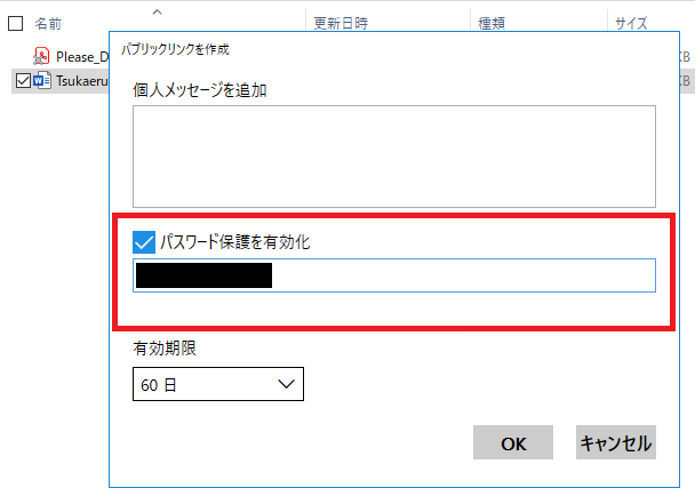

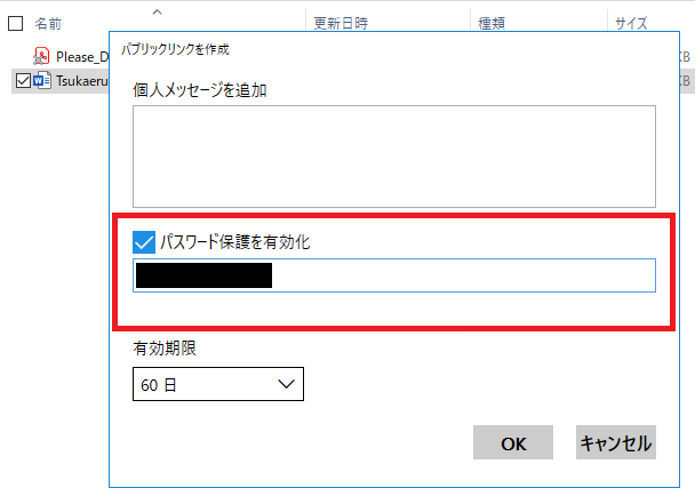

「Synology(シノロジー)連携」とは、使えるファイル箱とNAS(ネットワーク接続ストレージ)の間で5分に一度データの自動同期を行うサービスです。これにより、オンライン上でもハードウェア上でもデータを失わない、データ管理システムの構築が可能になります。

.png)

世界中でテレワークがニューノーマルとなり、オンラインファイル共有サービスの需要が高まっています。クラウド上の仮想ドライブにデータをアップロードし、上限無制限のユーザー間で共有できるサービス「使えるファイル箱」もコストパフォーマンス、セキュリティの高さが評価され、多くの企業に導入していただいています。このたび、使えるファイル箱をさらに便利に安心してお使いいただけるよう新しく同期連携オプション「Synology(シノロジー)連携」を開発しました。その背景、新機能の概要、設定の流れについて詳しくご説明します。

クラウドバックアップについて知りたい方はこちら

「使えるファイル箱」はクラウド上の仮想ドライブにドキュメント、画像、動画などデータをアップロードし、上限無制限のユーザー間で共有が可能なサービスです。普段から使い慣れているOS上で使用できますし、中小企業の皆様にこそ満足してご利用いただけるよう低価格で提供しているため、導入コストを抑えることができます。

使えるファイル箱の主な特徴

・ユーザー数無制限で、1TBが使い放題

有料オプションで容量の追加も可能。

・パソコン容量の節約

必要なデータのみをダウンロードするのでローカルデバイスの容量を節約できます。

・AD(アクティブダイレクトリ)連携

IDやパスワード管理の一元化、リモート管理することで管理者の負担を軽減(有料オプション)。

・Windowsならエクスプローラー、MacならFinderで使用可能

・ブラウザ版およびモバイルアプリにも対応

モバイル端末からのアクセスも可能なので、現場や出先とオフィスでデータをタイムレスに共有できます。

・メールゲートウェイ機能

スキャナーなどの複合機でスキャンしたデータを自動でファイル箱にアップロード可能 (有料オプション)。

・安心のセキュリティ対策

暗号化技術の中でも最高度の安全性を誇るアルゴリズム「AES256ビット暗号化」、2要素認証設定、ウェブ管理画面のSSL化などを採用し、安心・万全のセキュリティ対策。

・迅速なサポート体制

電話・メール・チャットなどで対応可能、サーバダウンなどの緊急時に備えて24時間受付。

.png)

NASとは?

NASとは「ネットワーク接続ディスク(Network Attached Storage)」の略であり、ネットワークを経由して使える外付けのハードディスクのことで、データの保存に特化したストレージです。ファイルサーバーに比べて導入コストが低く、管理や保守に人員を割く必要もありません。使えるねっとがKSG株式会社を通じて提携しているSynology社はグローバル展開している台湾のNASメーカーであり、欧米でのNAS市場では50%のシェアを誇っており、信頼のブランドです。

新機能「Synology(シノロジー)連携」サービスとは?

サービス開発の背景

弊社の「使えるファイル箱」はクラウドサービスとして、Synology社のNAS(ネットワーク接続ハードディスク、Network Attached Storage)はオンプレミスとしてそれぞれご好評いただいておりますが、実はどちらにも弱点がありました。「使えるファイル箱」はネットワーク障害、NASは物理的な障害や災害対応、バックアップからの復元時のダウンタイムなどが考えられます。その問題が解決されないことにはユーザーの方々に安心してお使いいただけないとの意識のもと、弊社はより強固なセキュリティ対策の実現に向けた共同開発を続け、このたび「Synology(シノロジー)連携」を2021年7月15日にリリースするに至りました。

.jpg)

2つのサービス連携はとっても簡単

1. 【お客様側】使えるファイル箱のアカウント作成

2. 【使えるねっと、KSG】NASの設定、配送

3. 【お客様側】届いたNASを起動

NASの付帯サービス

・KSG株式会社のオリジナルキッティングにより、「使えるファイル箱」が利用できる環境を整えて出荷します。

・ハードウェア保守(平日9:00-17:00受付、翌営業日オンサイト5年)

・リモート復旧オプション(平日9:00-17:00受付、5年)

まとめ

クラウドストレージとオンプレミス環境のNASを、5分に1度データを同期する仕組みにより、双方の弱点を補い、盤石の体制を築いていくことが可能になりました。

.png)

使えるファイル箱新機能で、データをいつでも安全に管理

以上ご紹介した「Synology連携」サービスで使えるファイル箱はますます便利で安心なサービスへと進化します。ただ、クラウドファイルサーバは中小企業の皆様にとって長い付き合いになるサービスのため、実際の使い勝手や操作感は試してみないと分からないものです。

使えるファイル箱は30日間のトライアル期間を提供していますので、まずはぜひ使い勝手をお試しください。

※Synology連携はオプションとなります。詳細をご希望の方は担当者よりご説明いたしますので、お気軽にお問い合わせください。オンライン会議でのご案内も可能です。

「使えるファイル箱」の詳細はこちら>>

.jpg)

無料通話:0120-961-166

(営業時間:10:00-17:00)

契約の書類からミーティングの資料、勤怠管理の情報まで、今ではありとあらゆるデータがパソコンの中に収まっています。そのおかげで、端末さえあればどこでも手軽にファイルを確認できますし、印刷された大量の資料を持ち歩く必要もありません。大事な書類をどこかへ失くしてしまうという心配も不要になりました。

しかし、実は資料がデジタル化したからといってそれだけで安心!というわけではないのです。紙の資料には紙ならではの問題があるように、デジタルファイルにはデジタルならではの問題があります。そのひとつが「データ障害」です。

一度データ障害が起きてしまえば、大切なデータが失われ、それまで大切に保存してきたファイルが消えてしまったり、表示ができなくなったりします。では、データ障害とは一体どのようなもので、どうすれば発生を防ぐことができるのでしょうか?

データ障害は主に「物理障害」と「論理障害」の2つのタイプに分類することができ、それぞれ発生の原因が異なります。

物理障害

物理障害とは文字通りハードディスクのパーツが物理的に破損し、正常に起動しない状態のことです。ハードディスクを誤って落下させたり、災害の影響で破損する以外に通常の使用を続けていてもパーツが消耗し、障害が発生することもあります。

物理障害が発生した場合、ハードディスクから「カチカチ」「コツンコツン」と異音がしたり、操作中にフォーマットを求められたり、頻繁にフリーズや再起動を繰り返すようになります。

異音がする場合は「磁気ヘッド障害」が起きている可能性があります。磁気ヘッドとは、プラッタと呼ばれるデータの記録面に読み書きする装置のことですが、この状態を続けるとプラッタに傷がつき、重度物理障害を引き起こし、データの復旧が不可能になりかねません。

別の物理障害として「ファームウェア障害」も考えられます。上述した磁気ヘッド障害や、ハードディスクを動作させるプログラムであるファームウェアが書き込まれている領域に不良セクタが発生すると、データの読み書きに障害が起きかねません。ただ、このファームウェア障害は後述する論理障害と見分けが付きにくい場合もあります。

論理障害

論理障害とはハードディスクそのものに物理的な破損はないものの、内部に保存されているデータやフォルダ構成に不具合が生じている状態を指します。論理障害が起きると、ファイルやフォルダが開けなくなったり、勝手にファイル名が書き換えられたり、ブルースクリーンが表示されたりします。

論理障害の原因の1つは誤操作です。人為的なミスでデータを消去したり、初期化やフォーマットを行ったりすることがあります。別の原因は「ファイルシステム障害」で、データ書き込み中などを強制終了しようとすると、ファイルの整理棚ともいえるファイルシステムに障害が発生し、データそのものは破損していなくても突然アクセスできなくなることがあります。

データ障害が発生した場合の注意点

データ障害の症状を上述しましたが、専門的な知識がなければ物理障害か論理障害かを判別するのは容易ではありません。原因特定よりも大切なのは症状を悪化させ、データ復旧が不可能になることを防ぐための適切な対応です。以下の3つは避けなければなりません。

(1)通電し続ける

物理障害が起きている状態で、ハードディスクが通電され続けると磁気ヘッドも動き続けるため、プラッタが傷ついてしまいます。結果として、重度物理障害が引き起こされ、データが破壊される可能性があります。

(2)電源のオンオフを繰り返す

動作状況を確認するために電源のオンオフの繰り返しをすると、(1)同様にプラッタの傷に繋がり、データが消失することもあります。

(3)分解する

原因を特定しようとしてハードディスクを分解すると、塵やほこりが混入し障害が悪化する可能性が高くなります。また、メーカーに依頼せずに個人で分解すると保証を受けられなくなることもあります。

データ障害を未然に防ぐための方法とは?

物理障害の場合

物理障害の場合は、その性質上発生を防ぐためにできる対策は限られてしまいます。そもそもハードディスクは一種の消耗品ですので、長く使用すれば何らかのトラブルが起きることは避けられません。ただ、パソコンの丁寧な取り扱いを徹底することと、数年おきにきちんとパソコンやハードディスクを新調することで、物理障害が起きる可能性をある程度抑えることは可能です。ちなみにハードディスクの寿命は一般的には3~5年だといわれています。また、いつ物理障害が起きるか予想できないことを考えると定期的なバックアップが必要なことはいうまでもありません。

論理障害の場合

論理障害の場合、いくつかの効果的な予防策が存在します。主な予防策である「アクセス権限の管理」、「ウイルス感染対策」についてご説明しましょう。

アクセス権限の管理

上述したように論理障害の原因として意外に多いのが、人為的なミスや誤操作です。これは、システムの機能やデータごとのアクセス権限をしっかり設定して管理することで、発生の確率をかなり低減できます。「この機能・ファイルは誰にとって必要なものなのか」を再度確認し、アクセス権限の見直しを行いましょう。

ウイルス感染対策

ウイルス対策は論理障害を防ぐためだけではなく、情報セキュリティの基本です。普段から面倒がらずにソフトウェアを更新したり、定期的にウイルスチェックをしたりすることが大切です。セキュリティに気を使うことが、重要なデータを守ることに直結します。

日頃からクラウドバックアップをしていれば安心

データ障害の発生予防対策を行うと同時に、万が一データ障害が起きても被害を最小限に留められるよう対策をしておく必要があります。一番安心できるのは、バックアップ、特にクラウドサービスを利用したバックアップを取っておくことです。すべてのファイルのバックアップを取っておけば、仮にパソコンでデータ障害が起きてしまっても、バックアップしたファイルを復元することで被害を抑えられます。

使えるクラウドバックアップなら管理機能が充実、ランサムウェア対策も万全

日頃からパソコンのデータをクラウドにバックアップしておけば、突然データ障害が発生しても慌てずに済みますよね。クラウドバックアップであれば、データ障害の原因がウイルス感染であっても、バックアップファイルはウイルスの影響を受けないため、ランサムウェア対策も万全です。

使えるねっとでも安全・簡単なクラウドバックアップサービス「使えるクラウドバックアップ」をご用意していますので、ご興味のある方はチェックしてみてください。

使えるクラウドバックアップの詳細はこちら>>

.jpg)

無料通話:0120-961-166

(営業時間:10:00-17:00)

いまやインターネットやソーシャルメディア、スマートフォンは、わたしたちの暮らしに欠かせないものとなりました。友人と連絡を取り合ったり、ニュースをチェックしたり、ショッピングをしたり……。毎日の生活はとても便利になりましたが、一方でこんな時代だからこその問題も。そのひとつが、「オンラインプライバシー」です。

あなたのオンラインプライバシー、本当に安全?

社会的にますます広くインターネットが活用されるようになってきたいま、オンラインでのプライバシーは実生活でのプライバシーと同じくらい重要な意味合いを持ちはじめています。

たとえば、もしオンラインショッピングサイトで使っているアカウントのパスワードが第三者に知られてしまった場合、クレジットカード番号や住所などといった個人情報がリスクにさらされることに。また、パスワード流出などといった事故がなくても、ソーシャルメディアに投稿した写真や情報などから個人を特定されたり、オンラインストーカーの被害に遭ったりといった事態になる可能性もゼロではありません。

世界的に高まる「個人データのプライバシー保護」への関心

さらに最近では、「ウェブサイトやオンライン広告業者が収集しているパーソナルデータ」に関する懸念も世界的に高まりつつあります。ほとんどのウェブサイトやソーシャルメディアは、ページ訪問者のユーザー属性や閲覧履歴といったデータをターゲティング広告配信などのために収集しており、こうしたデータ収集から身を守るには意識的なアクションが必要です。

.jpg)

データプライバシーを守るためにできること7選

それでは、オンラインでのデータプライバシーを自分で守るには、どうしたらよいのでしょうか? ここでは、そのためのヒントを7つ紹介します。

1. 強力なパスワードを設定する

最低限「アルファベットと数字」を組み合わせた、複雑なパスワードを設定します。「大文字+小文字+数字+記号」を組み合わせるとさらに効果的です。

2. パスワードの使い回しはしない

複数のサイトで同じパスワードを使い回ししないことも大事です。「パスワードの基本形を決めておいて、サイトごとに1文字だけ違うようにする」といった対策でも、まったく同じパスワードを使うよりはだいぶ安全になります。「そんなにたくさんのパスワードを覚えられない!」という場合は、パスワードマネージャーを利用するのがおすすめです。

3. 「同意する」を押す前に一度立ち止まる

ウェブサイトをはじめて訪れたときやアプリをインストールしたときによく表示される「プライバシーポリシー」や「データ収集ポリシー」のメッセージ。何も考えずにすぐ「同意する」を押していませんか? 一度、リンクをクリックしてそのサイトやアプリのポリシーを覗いてみましょう。普段からオンラインプライバシーへの意識を高めておくことが、自分の個人情報を守ることにつながります。

4. プライバシー設定を見直す

近年、多くのソーシャルメディアや検索サービスが詳細な「プライバシー設定」の管理画面を提供するようになりました。一度サービスの設定画面で「プライバシー」の項目をチェックし、ひとつひとつの設定項目を見直してみましょう。

.jpg)

5. SNSの使い方をチェック

ソーシャルメディアで普段、気軽に自分の情報や近所の写真、子どもの写真などを投稿してはいませんか? デフォルトで公開設定になっているオープンなSNSでは特に、だれが自分の投稿を見ているかわかりません。FacebookやInstagramなどの主要SNSでは「投稿した写真から自動的に位置情報を削除する」などの対策が講じられてきてはいますが、フォロワーや友だち以外の人が見ている可能性も常に念頭に置き、慎重な投稿を心がけましょう。

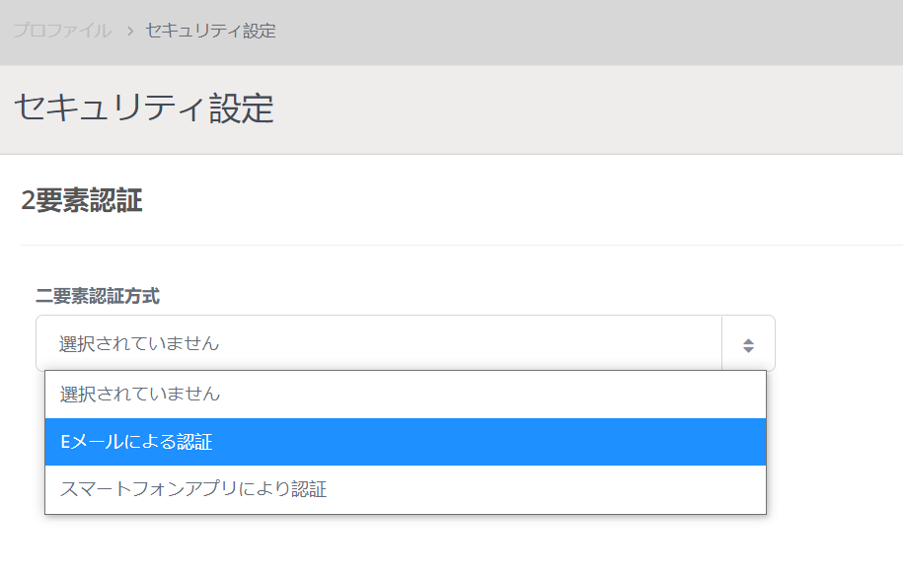

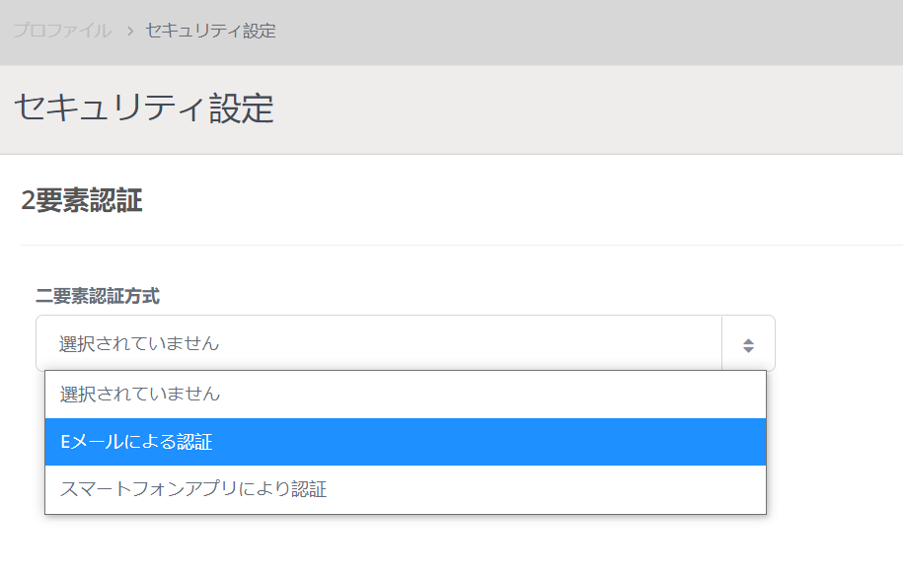

6. 二要素認証は有効に

パスワード入力だけではなく、SMS認証やアプリ認証を組み合わせた「二要素認証」オプションを提供しているサービスが増えてきました。二要素認証を有効にしていれば、仮にパスワードが何らかの理由で流出したとしても、個人情報を盗まれたり不正ログインされたりされる危険性が大幅に下がります。

使えるねっとのクラウドサービスでも二要素認証を導入し、お客様の個人情報保護に努めています。

7. 日頃からバックアップを習慣化する

オンラインプライバシーやデジタルデータを守るには、「自分のデータは自分で守る!」という意識を持ち、普段からデータ保護のための行動を習慣づけておくことが重要です。特に仕事で使うファイルやフォルダ、情報などは、きちんとバックアップを取って不測の事態に備えるようにしましょう。

バックアップソリューションも「安心」と「セキュリティ」で選ぶ時代

データ保護のために欠かせないバックアップソリューションは、安心とセキュリティで選ぶことがなにより大切。シンプルな使い勝手と最高水準の最新セキュリティを兼ね備えた「使えるクラウドバックアップ」は、ビジネスでのバックアップにぴったりの注目サービスです。バックアップ機能にセキュリティ管理ツールを統合したオールインワンのソリューション「使えるクラウドバックアップ+(プラス)」も好評となっています。ぜひこの機会にチェックしてみてくださいね。

使えるクラウドバックアップの詳細を見てみる>>

使えるクラウドバックアップ+(プラス)の詳細を見てみる>>

.jpg)

お電話でのお問い合わせはこちら:03-4590-8198

(営業時間:10:00-17:00)

最近よく聞く「クラウドストレージ」という言葉。「便利そうなのはわかるけど、具体的に何の役に立つのかいまいちイメージできない」という方は結構多いのではないでしょうか?

そこで今日は、「クラウドストレージ」の基礎や使い道などについて、初歩から解説していきたいと思います。じつはクラウドストレージは、ファイル共有や共同作業から経理データ管理まで、多様な使い方ができるとっても便利なツールなんですよ!

クラウドストレージとは?

クラウドストレージとは、「クラウドにデータを保存できるファイル置き場」のこと。

仕事で使う業務ファイルやフォルダを会社のパソコンに保存する場合、ファイルの保管先は「パソコンのハードディスク」です。

一方クラウドストレージの場合、このファイルの保管先が「クラウド」になります。(同じデータをパソコンのローカルディスクに保存することも可能)。クラウドというのは、インターネット経由で接続する保管場所のことです。

クラウドストレージ比較おすすめ12選!無料の容量が大きいものから機能重視型まで について知りたい方はこちら

法人がクラウドストレージを使うメリットとデメリット

「なんでわざわざクラウドに保管する必要があるの?」と思われるかもしれませんが、ファイルやフォルダを「クラウド」に保存することには、以下のようなメリットがあります。

- 保管先のクラウドにはインターネット経由でアクセスできるから、パソコンだけではなくスマートフォンからでも書類をチェックできる

- 年月とともにデータがどんどん増えていっても、クラウドの容量をプラン変更で増やせば、いくらでも保管できる! パソコンの買い換えやハードディスクの増設などは一切不要なので低コストで運用ができる

- クラウドストレージ上のファイルは、保存した変更がリアルタイムで反映されるから、同僚や取引先との共同作業が効率的に

つまりクラウドストレージを使うと、「社内外との共同作業やコラボレーションがスムーズになる!」「いつでもどこでも書類をチェックしたり修正したりできる!」といった便利さや快適さなどが手に入るというわけです。

また、クラウドストレージは、「社外からでもファイルにアクセスできる」から、昨今普及した「テレワーク」との相性も抜群。働き方改革推進のためのソリューションとしても最適です。

一方クラウドストレージのデメリットとしては、以下のような点がよく指摘されます。

1. オフラインだとファイルの同期ができない(→安定的なインターネット回線が必要)

2. 新しいサービスを導入することにより、社員へ使い方やマニュアル利用の指導に手がかかる

3. 社外からのファイルアクセスなどの利便性がある反面、セキュリティ対応も慎重に見当する必要がある

クラウドストレージの導入を検討する際は、こうしたメリットとデメリットを両方踏まえた上で、一度トライアル期間を設けて実際にサービスの使い心地を試してみることをおすすめします。

使えるねっとが提供するオンラインストレージサービス「使えるファイル箱」では、上記のデメリットを防ぐために下記の機能が備わっています。

1. オフラインでもファイルが閲覧できるように、ファイルごとに「常時同期」の設定が可能

2. windowsならエクスプローラー、MacOSならFinderからファイルのアップロード、ダウンロードリンク、共有リンクの作成ができるので、必要手順は保存フォルダをCドライブからUドライブに変更するだけ

3. 2要素認証、AES256ビット暗号化、監査レポート、ログ監視、遠隔データ削除を始めとしたセキュリティ機能が備わっているので安心して利用できる

経理データの管理にクラウド活用

ところで、ビジネスをしている人や個人事業主などの人にとって、特に頭を悩まされるのが税金や経理関連の手続き・管理ですよね。仕組みも複雑ですし、必要な書類も多いので、普段はついつい後回しにしてしまいがちな部分でもあります。

しかしもちろん、複雑だからと言ってこうした作業から逃れることはできません。さらに、帳簿などの書類は一定期間の保存が義務付けられているため、作業後もきちんと管理することが必要になります。後で何かあったときにすぐに的確な書類を取り出せるよう、分かりやすく整理しておくのも大切です。

とは言え、経理書類の管理は、労力もかかりますし、なかなか簡単なことではありませんよね。そこでおすすめなのが、紙の書類と並行して、クラウドでも経理データを管理する方法です。

経理データを効率的に管理するクラウド活用術

ここでは、経理関連の情報を効率的に管理するためのクラウド活用術について、具体的に紹介します! 経理データの管理・保管にお悩みの方は、ぜひ参考にしてみてくださいね。

1. 社内共有で経理データを効率的に作成

最近では、オンラインで会計管理をできるソフトウェアの普及が進んでいるので、普段そういったツールを使用している人もいるのではないかと思います。しかし一方で、PDFファイルやExcelファイルなどといった、どんなソフトでも開けるような一般的なファイル形式でデータを作成・管理しなければならない場面もまだまだ多いはず。

そうしたときにおすすめなのが、経理データのファイルを、クラウドストレージに置いておくという運用方法です。クラウドストレージに経理データを保管しておくことで、複数の経理担当者によるファイルの作成や更新、変更などが常に一箇所にまとめられ、自動で同期されます。チーム全員が常に最新のデータをリアルタイムで共有できるため、連携不足による行き違いや、煩雑なバージョン管理などといった問題が発生しません。

2. テレワークでも経理事務をスムーズに

昨今のコロナ禍によって、テレワークを導入しているという企業様も多いことでしょう。ただ、テレワークには「業務データをどうやって持ち出し、管理するのか」「チームによる円滑な共同作業をどうやって実現するのか」などといった様々な課題もあります。

クラウドストレージは、こうしたテレワークの課題を解決するのに最適なツール。業務・経理事務に必要なファイルやフォルダをすべてクラウドストレージで管理するようにすれば、社員の自宅などから、複雑な手続きを経ることなくデータにアクセスできるように。チームでファイルを共同編集したりする際も、特別な設定をする必要なく簡単にリアルタイムの共同作業が実現します。

3. 会計事務所や税理士との書類共有も楽々

経理のお仕事では、社内外の税理士や、会計事務所などと書類をやり取りする機会もあると思います。多くの法人向けクラウドストレージサービスには、ファイルを安全に共有できる機能が付属しているので、これを活用すればそうした書類共有が楽々。作成した共有リンクを送るだけで簡単にファイルをシェアできるため、毎回ファイルを暗号化してメール添付したりする手間が不要になります。

関連記事:PPAPを今すぐ廃止するべき5つの理由|「パスワード付きzipをメール添付」はなぜ危険?

「使えるファイル箱」なら低コストで使いやすい

初心者でも使いやすく、また低コストで導入しやすいクラウドストレージとして今人気なのが、使えるねっとの「使えるファイル箱」です。ユーザー数無制限で1TBの大容量を自由に使うことができます。無料トライアル制度もご用意しているので、お金をかけずに使い勝手を体験することも可能です。気になる方は、ぜひお気軽にお問い合わせくださいね。

「使えるファイル箱」の詳細はこちら>>

2020年11 月、政府の平井卓也デジタル改革相(当時)は、「PPAPによるzipメール添付」の慣習を、セキュリティ上の観点から内閣府で廃止する方針を明らかにしました。

でもいったい、PPAPとは何のことを指すのでしょうか? そしてなぜ廃止されることになったのでしょうか? この記事では、PPAPの概要や問題点、代わりとなる安全な代替手段などをご紹介します。

クラウドバックアップについて知りたい方はこちら

目次

PPAPとは?何の略称?

PPAPで「zip暗号化」するのは日本だけ?海外の事情

PPAPの慣習はなぜ広がった?

PPAPはなぜ危険?政府で廃止になる理由とは

PPAPの代わりは?「パスワード付きzipをメール添付」の代替手段

使えるファイル箱なら安心のセキュリティ

セキュリティにおけるPPAPとは、「ファイルを暗号化zip(パスワード付きzip)にしてメールに添付・送信し、あとから別のメールで解凍するためのパスワードを伝えること」を指します。セキュリティ対策の一環として、日本では政府機関のみならず多くの企業・組織で使われている手法です。

PPAPという略称はITコンサルタントの大泰司氏が命名したもので、以下の頭文字をとって名付けられました(*1)。

● P:パスワード付きzipファイルを送信

● P:パスワードを別途送信

● A:暗号化

● P:プロトコル

PPAPは日本企業では一般的なセキュリティ対策ですが、じつは海外ではほとんど見られません。海外ではパスワード付きzipファイルはむしろ怪しまれ、ウイルスの可能性を疑われる傾向にあります。どうやらPPAPは、日本独自の発展を遂げたビジネス慣習のひとつであるようです。

PPAPの手法は日本企業で広く使われており、「会社のセキュリティポリシーで決められている」というケースすら少なくありません。

この慣習の起源を辿っていくと、どうやらEメールがビジネスで利用されるようになりはじめた初期の頃、「パスワード付きzipで暗号化したファイルをEメールで送信し、その後別のチャネル(FAXや紙の文書など)でパスワードを伝える」という方法がセキュリティ対策として編み出されたところまで遡るようです。

上記の方法は、プライバシーマーク認証取得にあたっての審査でも有用と認められたことから、国内で一気に広がっていきます。しかしFAXや紙を使うのは煩雑なので、徐々に「パスワードもメールで送ればいい」ということになり、手法が簡略化。そのまま現在に至るまで、PPAPの慣習が残ってしまいました。

記事冒頭で触れた通り、この PPAPの慣習は、内閣府において廃止されることが決定しました(*2)。これを受けて、プライバシーマーク制度を運用する一般財団法人日本情報経済社会推進協会(JIPDEC)もPPAP非推奨の姿勢を公式に表明しています(*3)。

しかしなぜPPAPは危険だとされ、廃止の流れが強まっているのでしょうか? その理由を5つ紹介します。

▼暗号化zipとパスワードを個別にメール送信しても意味がない

そもそも、パスワード付きzipファイルと、解凍のためのパスワード情報を別々のメールで送ることにはほとんど意味がありません。個別に送っても同一経路を使用しているわけですから、たとえばハッカーが最初の「添付ファイル付きメール」を受信できたならば、次に送られてくる「パスワードが書かれたメール」も難なく受信できるはずだからです。

▼セキュリティ対策ソフトが添付ファイルのウイルスを検知できない

現在、多くのセキュリティ対策ソフトは、メールの添付ファイルを自動スキャンしてウイルスチェックしてくれるようになっています。しかし添付ファイルがzipで暗号化されていると、セキュリティ対策ソフトは中身をチェックすることができません。つまりそのファイルにウイルスが混入していたとしても検知されずにそのまま受信トレイに届いてしまうのです。

▼パスワード付きzipファイルの暗号化は不正に突破されるリスクが高い

暗号化zipファイルのパスワードは比較的容易に解読されてしまうと言われています。ウェブサイトのログインなどとは違い、暗号化zipファイルは何度でも制限なくパスワードの入力を試行できるので、サイバー犯罪者にとっては突破しやすいのです。

▼メールは盗聴(盗み見)される恐れがある

電子メールは、こちらが送信してから相手が受信するまで、複数のメールサーバを経由することになります。そのあいだにどこかひとつでも適切な暗号化がなされていない箇所があれば、攻撃者は容易に内容を盗聴できてしまいます。そのため、パスワードをメールに平文で記載することには、大きな危険性が伴うのです。

▼無駄な対策で仕事の効率が低下

ここまで見てきたように、「添付ファイルをパスワード付きzipにして、それからパスワードを別のメールで送信」というPPAPの取り組みはほぼ無意味です。しかしその割に「ファイルをzipに圧縮して暗号化」「メールを2度送信」といった手間がかかるので、PPAPの継続は生産性低下の一因となってしまいます。

ランサムウェアについて知りたい方はこちら

それでは、ビジネスでファイルを安全に送受信するにはどうすればいいのでしょうか。PPAPの代わりとなる、セキュアな代替手段について解説します。

▼クラウドストレージの利用がもっとも安全な対策

PPAPの代替手段としてもっとも安全だとされ、実際に一番よく利用されているのは、クラウドストレージを使ってファイルを送受信する方法です。クラウドストレージを活用する場合、具体的には、以下のような順序でファイルを共有することになります。

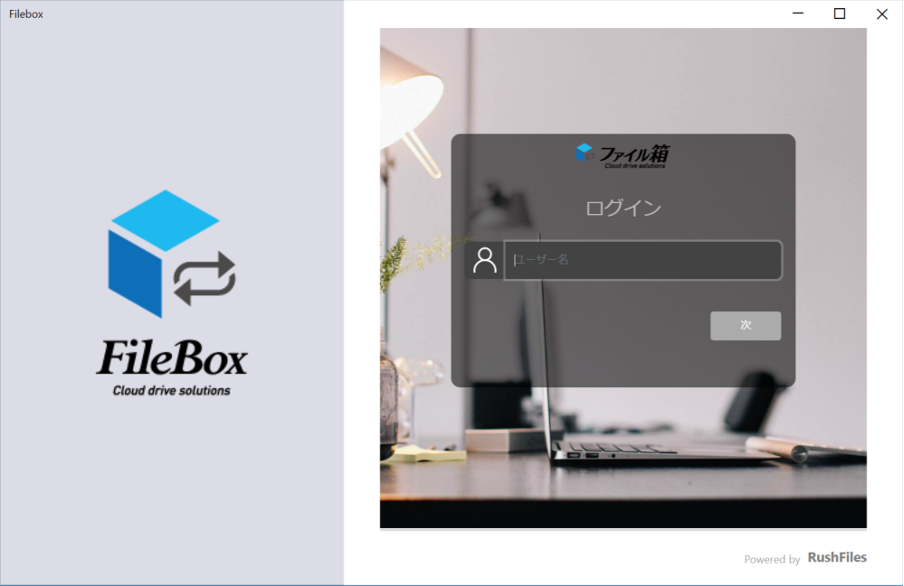

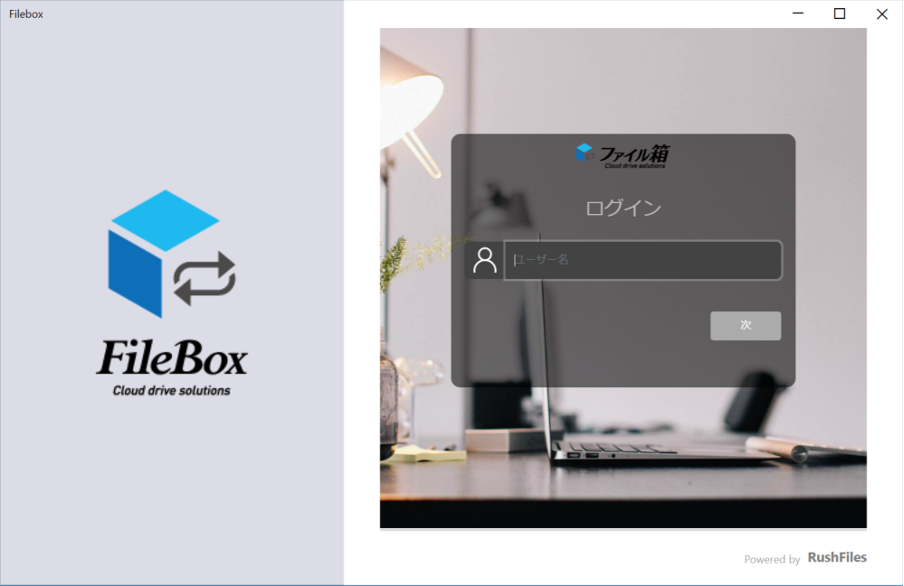

今回は弊社のクラウドファイル共有サービス「使えるファイル箱」(クライアント版)を例に挙げてご説明します。

「使えるファイル箱」のデスクトップクライアントをインストールすることで、使い慣れたエクスプローラー形式で簡単にファイルの共有が可能となります。

1. 共有したいファイル名を右クリックして「パブリックリンクを作成」を選択します。

2. 表示されたポップアップ画面で直接パスワードを入力することができます。

作成したリンクを相手に伝えるだけで、簡単にパスワード付きのファイルを共有することができます。

尚、上述したセキュリティ面から、作成した共有リンクとパスワードは別々の媒体で相手先に伝えることが重要です。

例えば、作成したパブリックリンクをEメールで送信した場合は、パスワードはチャットシステムなどのツールで送るなどが考えられます。

クラウドストレージによるURLでのファイル共有機能を使えば、PPAPが抱える問題点はすべて解決します。送信するたびにファイルを暗号化したり、メールを何度も送信したりする手間も必要ありません。

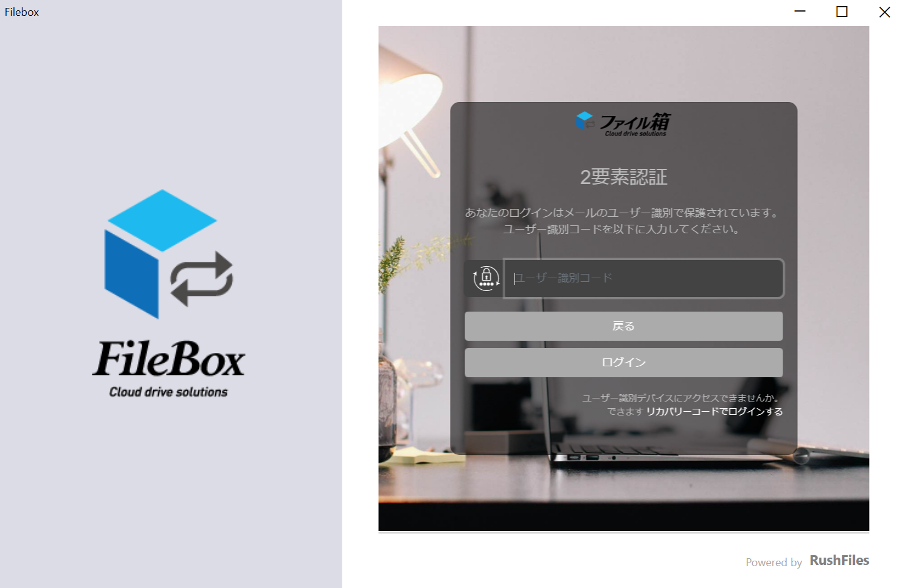

▼2FA(2要素認証)設定でさらにセキュリティ向上

なりすましや不正ログインを防ぐためのセキュリティ対策として、近年2要素認証の導入が進んでいます。これまではログインの際に「ID+パスワード」で認証するのみでしたが、さらにもう一段階の認証を加えて本人確認のステップを強化するというものです。

使えるファイル箱でも、もちろんこの2要素認証機能をご利用いただけます。

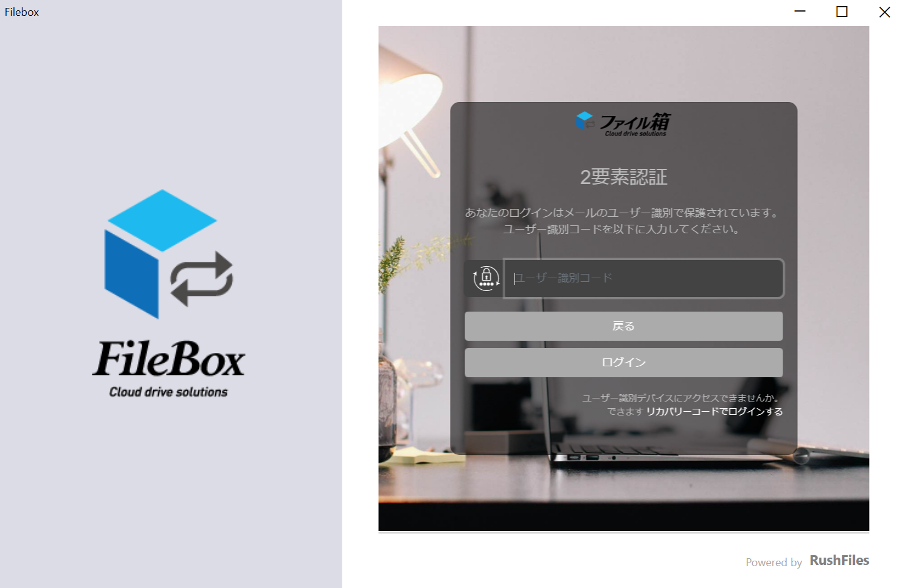

設定画面のセキュリティ→2要素認証を選択し、方式を「メールアドレス」または「アプリ」から選択するだけなのでとても簡単です。

メールアドレスによる認証を選択した場合は、

ログインを試行すると、登録されているメールアドレス宛に認証コードが届きます。

利用するクラウドストレージを選ぶときは、もちろんセキュリティ対策がしっかりしたサービスを見極めるのが非常に大切。そこでおすすめしたいのが、先ほどもご紹介した使えるねっとのクラウドストレージ「使えるファイル箱」です。

使えるファイル箱は国内の自社サーバで運用され、共有リンクの有効期限設定やデバイスデータの遠隔削除も可能な、セキュリティ万全のクラウドストレージ。即日導入可能な手軽さや、初心者でも使いやすい簡単な操作性、低価格でシンプルな料金体系なども好評です。

30日間の無料トライアル(完全無料&本契約しなくてもOK!)もできますので、ぜひこの機会に一度お試しください。

「使えるファイル箱」のサービス詳細はこちら>>

お問い合わせフォームはこちら>>

<注釈>

*1:メールにファイルを添付する習慣を変えるところから始める働き方改革(PDF、一般財団法人日本情報経済社会推進協会)

*2:自動暗号化ZIPファイル廃止 内閣府と内閣官房 – デジタル相「不適切」(日本経済新聞)

*3:メール添付のファイル送信について(一般財団法人日本情報経済社会推進協会)

デジタルトランスフォーメーションやテレワークの浸透によって、サイバーセキュリティの重要性はますます高まっています。とくに注意すべきリスクとして警戒されているのが、「ランサムウェア」です。

ランサムウェアの被害額はたった2年で15倍に

ランサムウェアとは、感染したPCから社内のネットワークに広がり、すべてのデータを閲覧不可能にしてしまう強力なマルウェアです。「指定する“身代金(ランサム)”を期限までに支払わないと、データを完全に破壊して修復不能にする」と脅迫するのが攻撃者の常套手段です。

Cybersecurity Venturesによる2017年の記事(英文)によれば、グローバルでのランサムウェア被害額は2015年には約330億円規模でしたが、2017年にはその15倍となる約5,150億円規模にまで拡大。このままの勢いだと、2021年には2兆円規模に達すると予測されています。その拡大ペースは数あるサイバー犯罪のなかでもトップクラスで、各種メディアや業界人、セキュリティ会社、サイバー攻撃の専門家たちも「(上記の)拡大予測はおおむね間違いないだろう」と口を揃えるほどです。

11秒ごとに被害が続出!ランサムウェアがサイバー攻撃の主流に

ランサムウェアは、今や日本を含む全世界においてサイバー攻撃の主流となりつつあります。感染させるのが比較的容易で、得られるリターンも大きいからです。

2016年の時点ですでに約40秒に1社がランサムウェアの被害に遭っているという深刻な状況でしたが、その後も企業のランサムウェア被害は増加の一途を辿るばかり。2021年には、「約11秒に1社」がランサムウェアの被害を受けるというレベルまでペースが加速すると見積もられています。

一度感染してしまえばデータ救出は困難

ランサムウェアの厄介な点は、一度感染してしまうとデータの完全な救出・復旧が困難だという点です。「身代金さえ払えばデータを返してくれる」という保証はありません。

実際、現在では「身代金を支払ったが、データはすでに破壊されており復旧できなかった」というケースがほとんどだとすら言われています。しかも、攻撃者が要求する身代金は年々高額化に拍車がかかっているのが現状です。

知識×クラウド:ランサムウェア対策に必要な2つのアプローチ

では、ランサムウェアの被害に遭うとどのような損失が考えられるのでしょうか?

例としては、

・重要な業務データ・顧客資料が失われてしまう

・対外的な信頼の失墜につながる

・通常業務を停止せざるを得なくなる(数日~数週間)

などが挙げられます。中小企業やスモールビジネスにとってこそ、事前のランサムウェア対策が重要だと言えるでしょう。

ランサムウェア対策においては、「人的な側面」と「ソフトウェア面」、2つの方向からのアプローチを取るのが適切です。

「人的な側面」とは、つまり従業員の教育やトレーニングを指します。ランサムウェアの感染源は、たいていの場合メールです。悪質なメールを見極める基本的な心構えやコツ、ランサムウェアのリスクなどについて日頃から周知することは、基本的でありながらも極めて効果的だと言えます。

「ソフトウェア面」では、ランサムウェアに対応したセキュリティソフトを導入することに加え、万一の事態を考えて、データを安全にバックアップしてくれるソリューションを取り入れるのが肝要です。とくにクラウドを利用したクラウドバックアップなら、会社のネットワークとは切り離されたクラウドサーバに全データが保管されるため、万が一ランサムウェアに感染した場合でも安心です。

「使えるクラウドバックアップ+(プラス)」でランサムウェアに万全の備えを

使えるねっとが提供している「使えるクラウドバックアップ+」は、ランサムウェア対策に最適な人気サービス。「これひとつさえ導入しておけば、ランサムウェア対策は安心!」と言える、オールインワンのシンプルかつ強力なソリューションです。

使えるクラウドバックアップ+の特徴は以下の通りです。

・「セキュリティ対策」と「バックアップ」をひとつのサービスで一元管理

・AIを取り入れた最新のランサムウェア対策

・総合的なサイバーセキュリティ対策をわかりやすい管理画面で

・クラウドバックアップですべてのファイルとデータをセキュアに保護

さて、いかがでしたか?

ランサムウェアは、感染してから慌てるのでは手遅れです。2021年はまだまだテレワーク中心の生活になると考えられるため、インターネットを介した新たな攻撃が生まれる可能性も往々にしてあります。

ご相談だけでもまったく構いませんので、お電話でもメールでも、ぜひ一度お気軽にお問い合わせください。無料トライアルも好評実施中です!

「使えるクラウドバックアップ+」のサービス詳細はこちら>>

お問い合わせもお気軽に>>

無料通話:0120-961-166 (営業時間:10:00 – 17:00)

参考:Cybersecurity Ventures(英文、2020年)

https://cybersecurityventures.com/global-ransomware-damage-costs-predicted-to-reach-20-billion-usd-by-2021/

.jpg)

.jpg)

.png)

.jpg)

.png)

.png)

.jpg)

.png)

.png)

.jpg)

.png)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)