近年、サイバーセキュリティへの脅威が増加する中、企業や個人は強固なセキュリティ対策を求めています。それがエンドポイントセキュリティと呼ばれる手法です。その背景には、サイバー攻撃の巧妙化とともに、リモートワークなど社外での業務が増え、エンドポイントの範囲が広がっていることも関係しています。

この記事では、エンドポイントセキュリティの中でも、「EDR(Endpoint Detection and Response)」や「XDR(Extended Detection and Response)」といった新しいセキュリティ製品の基本的な概念とその違い、さらに求められる機能や背景について詳しく解説します。

サイバー攻撃について知りたい方はこちら

目次

EDR、XDRとは?セキュリティ上の違いを比較解説

EDRやXDRに求められるセキュリティ製品の機能と背景

EDRやXDRのメリットと導入の考慮点

使えるねっとのXDRソリューション

使えるクラウドバックアップで「想定外の事態」をゼロに

FAQ

.jpg)

EDRとXDRは、どちらもサイバー攻撃に対する防御手段ですが、そのアプローチや機能には明確な違いがあります。EDRは主にエンドポイントに焦点を当て、リアルタイムでの脅威検出と対応を行います。一方、XDRはエンドポイントだけでなく、複数のセキュリティレイヤーを統合し、より広範な視点から脅威を検出・対応することが可能です。このセクションでは、両者の具体的な機能や利点を比較し、どのような状況でそれぞれが有効かを考察します。

EDRとは

EDRとは「Endpoint Detection and Response」の略で「エンドポイント検出対応」と訳すことができます。ここでいう「エンドポイント」とは、パソコンやスマートフォン、サーバなどの端末を指します。

エンドポイントセキュリティに対して、端末にデータが到達するまでのネットワークを保護し、マルウェアなどが入り込まないようにするセキュリティ手法を「ゲートウェイセキュリティ」といいます。ファイアウォールやIPS(Intrusion Prevention System)、URLフィルタリングなどはゲートウェイセキュリティに含まれます。

「エンドポイントセキュリティ」と聞いても、ピンとこないかもしれません。しかし、多くの方々が使っているアンチウイルス(AV)ソフトも端末にインストールして使用するエンドポイントセキュリティの一種です。しかし、AVはシグネチャーと呼ばれる定義ファイルを使ったパターンマッチングによって端末を保護する手法であるため、定義外のマルウェアには対応できないという弱点があります。

それに対して、NGAV(Next Generation Anti-Virus)と呼ばれる「次世代アンチウイルス」はシグネチャーに加え、挙動を目印にしてマルウェアの侵入を防ぐ仕組みです。しかし、それでもますます巧妙化するサイバー攻撃から端末を守るには限界があります。

そこで、EDRは対象となる端末にエージェントやセンサーと呼ばれるアプリケーションを導入し、端末の挙動を監視します。それにより、ゲートウェイセキュリティやAV、NGAVでは侵入が防げなかった脅威を検知、調査し、封じ込めて、復旧します。

マルウェア対策について知りたい方はこちら

XDRとは

では、XDRはEDRとどのように異なるのでしょうか?XDRは「Extended Detection and Response(拡張検出と対応)」という名称からも分かるとおり、端末にとどまらず、AIと高度な分析を駆使して、組織のテクノロジー環境全体の多数のドメインを監視します。エンドポイント以外にもSWG(セキュアWebゲートウェイ)やクラウドなどさまざまなデータを集積し、高度な分析、インシデントへの高度な自動対応も可能です。

また、XDRを使用しない場合、どうしても複数の異なるEDRを使用する必要があり、アラートの数が多すぎたり、インシデント発生時に状況を迅速に把握できなかったりなどの運用性の低下が懸念されます。それに対して、XDRはエンドポイントだけでなく、全体を統合管理するため、運用の負荷を軽減することができるのです。

一般的にXDRのシステムは以下の手順でマルウェアを監視、検知し、セキュリティインシデントを防ぎます。

・データを収集して、整理・標準化を行い、高品質データを分析用に利用できるようにします。

・機械学習やAI機能を利用してデータを分析し、サイバー攻撃や悪意のある攻撃をリアルタイムに検知します。

・インシデントの重大さに基づき優先順位を付けて、最も重要なサイバー攻撃に対応できるようにします。

.jpg)

現代のサイバーセキュリティにおいて、EDRやXDRが求められる背景には、攻撃手法の高度化や多様化があります。従来のゲートウェイセキュリティは水際でマルウェアの侵入を防ぐことを前提にしていましたし、AVやNGAVも既知のマルウェアを対象にしている点で限界がありました。

しかし、マルウェアの攻撃の高度化、多様化により、サイバーセキュリティそのものの考え方を変化させることが求められています。つまり、未知のマルウェアの侵入を許したとしても被害を最小限に抑える仕組みが必要になってきているのです。

加えて、EDRやXDRなどエンドポイントセキュリティがゲートウェイセキュリティよりも重視されるようになった大きな要素に、テレワークなど場所を選ばない働き方があります。

従来はオフィスに出社して勤務するのが当たり前で、データの管理や共有は社内ネットワークを経由していました。この働き方では、ネットワークセキュリティは「社外」と「社内」に分ける「境界型防御」であり、ゲートウェイセキュリティと親和性が高いといえます。

しかし、コロナ禍で多くの企業はテレワークを導入し、自宅やサテライトオフィスなど社外からインターネットを経由してデータにアクセスし、管理するケースが増えてきました。これではネットワークを「社内」「社外」に分けるだけではセキュリティを担保できません。そのため、EDRなどのエンドポイントセキュリティが重視されることになったのです。

脅威に対抗するために求められている機能とは?

企業は、これらの脅威に対抗するために、迅速かつ効果的な対応ができるセキュリティ製品を必要としています。以下では、具体的にどのような機能が求められているのか、またそれがどのように企業のセキュリティ戦略に寄与するのかを探ります。

・情報を収集し、分析する機能

エンドポイントだけでなく、クラウドやSWGなどからセキュリティイベントに関する情報を収集し、それらを相関的に分析します。根本原因を検出し、迅速な対応が可能になります。

・自動対応

この機能において鍵になるのが機械学習です。マルウェアの攻撃を事前に封じ込めるためには機械学習による自動対応が必要です。

・インシデント発生後に適切な対応をするための機能

セキュリティ担当者がサイバー攻撃の傾向や特徴を深掘りするためには統計処理機能や条件指定検索機能などを兼ね備えていることが求められます。

手軽で効果的な情報セキュリティ対策について知りたい方はこちら

.jpg)

EDRやXDRなどのエンドポイントセキュリティ製品を導入するメリットは多岐にわたります。例えば、迅速な脅威検出、効率的なインシデント対応、そして全体的なセキュリティの強化などが挙げられます。ここでは特にXDRのメリットと導入前に考慮すべき点について解説します。

XDRのメリット

XDRを導入する主なメリットは以下の3つです。

セキュリティが向上する

XDRを導入する最大のメリットはセキュリティ向上により、多様化するサイバー攻撃から自社の機密情報を守ることができる点です。XDRはエンドポイントだけなく、さまざまなレイヤーから情報を収集し、統合的に脅威を分析するため、未知のマルウェアも素早く検出して守ってくれます。

被害を最小限に抑える

XDRはネットワーク全体を横断的に監視するため、一つのサーバやエンドポイントに侵入してもシステム全体に「飛び火」せずに被害を最小限に抑えることができます。

コスト削減

XDRにより、複数の製品やツールを導入する必要はなくなります。また、一般的にXDRはセキュリティイベントの分析、検出、封じ込めを自動で行います。そのため、専用のセキュリティチームは必要なく、管理コストや運用負担が軽減されます。

導入の際の注意点

XDRを導入する際には以下の3点に気を付けましょう。

既存のセキュリティインフラと統合

XDR導入の際には、既存のゲートウェイセキュリティやほかのエンドポイントセキュリティとどのように統合するかに注意を払いましょう。互換性やスムーズな連携が可能かチェックが必要です。

導入コスト

XDRの導入は複数のセキュリティツールの導入よりもコスト削減になると前述しましたが、さまざまなケースが考えられます。どの程度のセキュリティレベルを求めるか、企業規模がどのくらいかによっても導入コストは変わってきます。特に中小企業の場合は、セキュリティ対策にかけられるコストにも限界があるでしょう。

スケーラビリティ

スケーラビリティとはシステムや機器、ソフトウェアの拡張可能性を指し、将来の利用負荷の増大にどの程度柔軟に対応できるかを示しています。XDRを選択する際には、自社の将来性やビジネス領域なども考慮する必要があります。

.png)

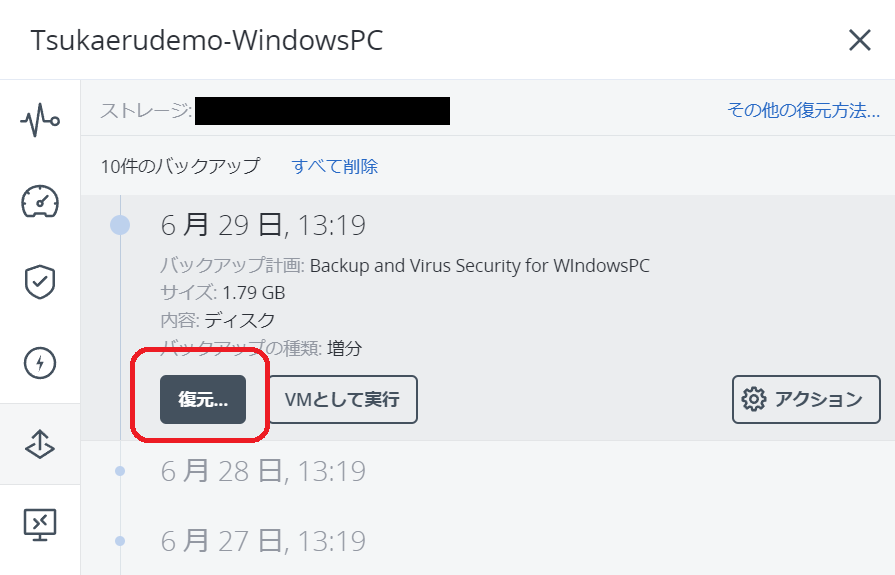

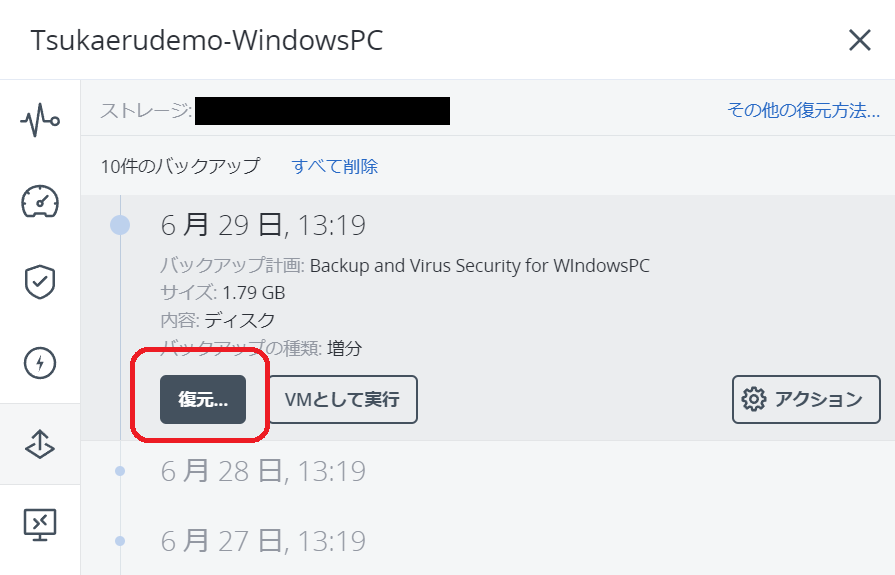

一口にXDRといっても、このセキュリティソリューションを活用した製品はたくさんあります。ここでは、数あるXDRソリューションの中でも、使えるねっとが提供する「使えるクラウドバックアップ」を紹介します。

使えるクラウドバックアップは初期費用不要で簡単に導入できる完全クラウド型のバックアップソリューションで、データ保護・使うための機能を一つにまとめ、企業規模や業種業態に関わりなくご利用いただけます。

使えるクラウドバックアップが選ばれる理由とは?

使えるクラウドバックアップが選ばれる主な理由は以下のとおりです。

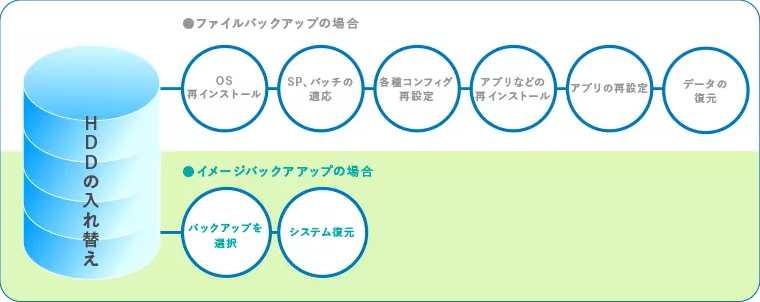

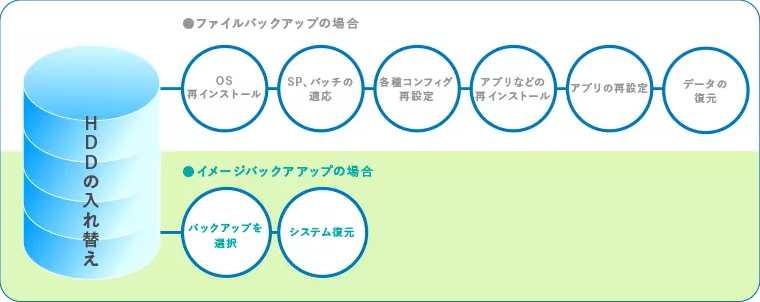

効率的かつ安全

使えるクラウドバックアップを使えばワンクリックでバックアップが可能。使えるクラウドバックアップが採用しているのは、すべてのアプリ、ファイル、ユーザアカウント、各種設定を含むシステムイメージ全体を一気にバックアップするイメージバックアップです。そのため、万が一データが消失してもすぐに復元でき、業務を再開できるのです。

また、使えるクラウドバックアップは米軍採用の最高レベルセキュリティを採用。すべてのファイル転送をAES-256で保護していますし、ファイルをアップロードする前に暗号化を実施しているため、安心です。

高度なランサムウェア対策

使えるクラウドバックアップにはAIベースのテクノロジー「アクティブプロテクション」を搭載しています。この機能によって、ファイル、バックアップデータ、バックアップソフトへの疑わしい改変を即座に検出、遮断し、即時データ復旧を行います。既知のランサムウェアはもちろん、未知のランサムウェア攻撃を検知し、大切なデータをしっかり守ります。

圧倒的なコストパフォーマンス

使えるクラウドバックアップを導入するのに初期費用は必要ありません。ランニングコストのみで月額2,200円~、1日あたり73円~で、最適なプランを選べます。また、操作も管理も簡単で、遠隔操作での設定変更も可能。時間もコストも節約できます。

さらに、「使えるクラウドバックアップ」には、高度なサイバープロテクションを実現するアドバンスセキュリティ機能をオプションにて搭載可能です。以下でアドバンスセキュリティ+XDR機能について紹介します。

アドバンスセキュリティ+XDR機能の紹介

アドバンスセキュリティ+XDR機能には以下のサービスが含まれます。

・高度なアンチウイルス&アンチマルウェア

・エクスプロイト防止、URLフィルタリング

「エクスプロイト」とは、OSやソフトウェアなどの脆弱な部分を突いた攻撃 や、脆弱性を狙うプログラムのことを指します。

・フォレンジックモードバックアップ

「フォレンジック」とは、サイバー攻撃を受けた時の分析や原因究明、不正行 為発覚時の処理に利用される調査・分析技術のことです。

・バックアップデータのマルウェアスキャン

・セーフリカバリ

・ホワイトリスト

・集中管理されたインシデントページでインシデントを管理

・インシデントのスコープと影響を可視化

・推奨事項と修復手順

・脅威フィールドを使用して、一般に公開されているワークロードに対する攻撃を確認

・セキュリティイベントを180日保存

使えるクラウドバックアップを導入することで、より巧妙になるサイバー攻撃からも自社の大切なデータをしっかり守ることができます。そのための必要なサービスが揃っていますが、特にXDRソリューションを搭載することで、高度なセキュリティが実現可能です。

多くの企業にとってセキュリティインシデントは「想定外の事態」です。さまざまな手段を講じていてもサイバー攻撃を受けることはあります。しかし、ランサムウェア攻撃などが続く中、自社が被害に遭ったとしても「想定していませんでした」と弁明して責任を逃れることはできません。

ゲートウェイセキュリティや従来のエンドポイントセキュリティに加えて、XDRソリューションを兼ね備えた使えるクラウドバックアップを導入することで「想定外の事態」を限りなくゼロに近づけることができます。

30日間の無料トライアルを実施していますので、気になる方はお気軽にお問い合わせ下さい。

.jpg)

1. EDRとXDRの違いは何ですか?

EDR(Endpoint Detection and Response)はパソコンやスマートフォン、サーバなどのエンドポイントに侵入した脅威の検知・隔離・調査・復旧を行うのに対し、XDR(Extended Detection and Response)はエンドポイントを含め、ネットワークやクラウドセキュリティも実現します。

2. 中小企業のEDR導入率は?

一般財団法人 日本情報経済社会推進協会が発表した「企業IT利活用動向調査2024」によると、サイバー攻撃対策向けのセキュリティツール・サービスとして「EDR/NGAV(次世代マルウェア対策ツール)」を「導入済み」と回答した企業は全体の37.2%、「導入予定」と回答した企業は22.1%でした。

3. XDRを導入する効果は?

XDRを導入することでシステム全体を統合的に監視し、データを収集・分析することでセキュリティレベルが向上します。また、担当者の負担を減らし、コスト削減にもつながります。

「使えるクラウドバックアップ」の詳細はこちら>>

.jpg)

お電話でのお問い合わせはこちら:03-4590-8198

(営業時間:10:00-17:00)

2010年以降、企業のITインフラをクラウド化する流れが一気に加速しました。しかし、ここにきて「オンプレミス」に回帰する動きが出始めています。

2023年12月にエイチシーエル・ジャパンが国内企業のマネジメント層150人を対象に実施した調査によると、全体の52.7%が「今後3年以内に勤務先のIT環境の一部を従来のオンプレミスへと移行を予定または検討中」と回答しました。

今回はクラウドと比較される「オンプレミス」とはそもそも何か、そのメリット・デメリット、および導入する際に注意すべき点についてご説明します。

目次

オンプレミスとは?

オンプレミスとクラウドの違い

オンプレミスを利用するメリット

オンプレミスを利用するデメリット

事例紹介:松代工業株式会社、オンプレミスのデメリット対策でクラウド化

オンプレミスとクラウドを導入する際のポイント

オンプレミスをクラウドに移行する際の注意点

使えるファイル箱なら、コストを抑えてデータの共有が可能

FAQ

オンプレミス(on-premises)とは、サーバやデータベース、ソフトウェアなどの情報システムを自社の施設内に導入・設置し、運用することです。現在、多くの企業が導入しているクラウドベースのシステム構築の対極にあるといえます。

現在のようにSaaS(Software as a Service)が多くの企業で利用される前は、オンプレミスが社内システムを構築するための方法でした。多くの場合、ハードウェアベンダーにサーバなどの機器を設置してもらい、SIer(エスアイヤー)と呼ばれるシステム開発会社に自社のニーズに合わせて業務システムや基幹システムの設計開発、サーバやデータベースの構築などをしてもらいます。また、導入後のシステム保守管理もそのまま外部事業者に委託したり、自社の専門部署で行ったりしていたのです。

オンプレミスに対してクラウドでは、業務で利用するサービスやソフトウェア、データベースなどは自社内に格納せずに、インターネットを経由して利用します。

オンプレミスとクラウドの違いは具体的に以下のような点に表れます。

導入費用

システムの構築をオンプレミス、クラウドで行う場合、それぞれ以下のような初期コストがかかります。

|

オンプレミス

|

開発コスト、導入費、ライセンス価格

|

|

クラウド

|

ライセンス価格(サービス利用料)

|

オンプレミスでシステムを構築する場合、まずはハードウェアを準備し、基本的なソフトウェアなどを導入します。企業の業務形態によってはさらにカスタマイズをしたり、拡張機能を追加したりする必要があり、別途開発費がかかります。また、操作方法に精通するための教育費用も追加することになるでしょう。さらにライセンス価格も事業所ごと、ユーザごとに必要になります。具体的にどのくらいの費用になるかは企業規模や従業員数にもよりますが、オンプレミスの場合、初期費用が1,000万円を超えるのは珍しいことではありません。

それに対して、クラウドの場合は自社にサーバなどのハードウェアを設置する必要はありませんし、すでに製品化されたソフトウェアを使用するため基本的には開発コストもかかりません(最近ではカスタマイズできるクラウドサービスも増えています)。ライセンス価格(サービス使用料)が主なコストであり、導入後もランニングコストとして継続的に支払う必要があります。

導入までの時間

オンプレミスの場合、導入の際にサーバなどのハードウェアを選定することから始めなければなりません。そのため、ハードウェアの調達に少なくても1カ月かかりますし、ソフトウェアの開発やカスタマイズにはさらに数カ月という長い時間が必要です。導入の際の設定やテストにも手間とコストがかかります。

それに対して、クラウドの場合、申込からサーバの立ち上げまで基本的にはすべてインターネット経由で行うため、大きなトラブルがなければ数分から数時間で完了します。

操作性

「オンプレミスだから操作が複雑」、「クラウドだから簡単」と一律にはいえません。操作性は主に製品によって大きく異なります。そのため、オンプレミス、クラウド関わりなく、導入の際にはある程度の研修が必要になるでしょう。

ただ、オンプレミスは自社に合わせてカスタマイズできることから操作しやすいと考えがちですが、その逆になることもあります。つまり、細かなカスタマイズを行うことでかえって操作が複雑になる可能性があることも覚えておきましょう。

他システムとの連動性

オンプレミスは自社のニーズに合わせて自由にカスタマイズできるのが強みです。そのため、すでに自社に導入している既存のシステムと連動させやすいでしょう。

クラウドの場合、さまざまな企業のニーズに基づいて設計されているため、すでに導入している自社システムとの連動が難しい場合も考えられます。そのため、システムを統合するには「IaaS(Ingrastructure as a Service)」や「PaaS(Platform as a Service)」の導入も検討しなければなりません。

IaaSとはサーバやストレージ、ネットワークなどハードウェア環境やインフラまでを提供するためのサービスであり、PaaSとはプラットフォームや開発環境まで提供するサービスです。

セキュリティ

オンプレミスは自社独自のセキュリティ対策を講じやすく、サーバの設置場所やセキュリティ対策ソフトの導入、不正アクセスの監視など、かなり自由にカスタマイズできます。

それに対して、クラウドはオンライン上のサービスのため、オンプレミスに比べてセキュリティリスクが高いといわれることがあります。ただ、クラウドを利用する場合でも事業者によってセキュリティレベルは大きく異なるため、一律に「クラウド=セキュリティが弱い」、「オンプレミス=セキュリティに強い」とはいえません。クラウドでシステムを構築する場合は、自社のセキュリティポリシーにかなうサービスを選ぶことが大切です。

また、導入後のセキュリティ管理を誰が行うかもオンプレミスとクラウドでは異なります。オンプレミスは基本的に自社のセキュリティ部門が担当するか、外部事業者に委託するかのどちらかです。

クラウドの場合はクラウドサービスの提供事業者に委ねるため、自社で専門人材を準備する必要はなく、コスト削減につながります。それだけに、繰り返しになりますが、どの事業者を選ぶかは非常に重要な選択です。

オンプレミスとクラウドの比較まとめ

以上のオンプレミスとクラウドの比較を表にまとめてみましょう。

| |

導入費用

|

導入までの時間

|

操作性

|

他のシステムとの

連動性

|

セキュリティ

|

|

オンプレミス

|

高額

|

数カ月

|

複雑になることも

|

連動しやすい

|

ローカル環境で

安心

|

|

クラウド

|

低額

|

数時間

|

製品による

|

連動しにくいことも

|

インターネット

経由で不安も

|

クラウドストレージのおすすめ比較を知りたい方はこちら

以上の比較からオンプレミスにもクラウドにも一長一短があることが分かります。ただ、冒頭で取り上げたように近年多くの企業で「オンプレミス回帰」の動きがあるのは、オンプレミスを利用するメリットが大きいからにほかなりません。

以下では、そのうちの3つを取り上げます。

カスタマイズ性に優れている

オンプレミスの最大の特徴は、自社でハードウェアもシステムもカスタマイズできる自由度の高さです。

クラウドの中にも柔軟な開発やカスタマイズが可能になるサービスが増えてきているとはいえ、拡張性の高さを考えるとオンプレミスに軍配が上がります。給与計算や労務管理、顧客管理、ストレージサービスといったどの企業にも共通するサービスでは細かなカスタマイズは必要ありませんが、中には業務の独自性が高く、パッケージ化されたサービスでは対応できない企業もあります。その場合は必然的にコストがかかるとしてもオンプレミスを選択することになります。

安全なセキュリティ構築ができる

オンプレミスは社内に設置しているローカル環境でシステム構築をしていることから、外部からのサイバー攻撃に対して比較的安全なセキュリティが構築できます。

ただ、上述したように「オンプレミス=セキュリティに強い」、「クラウド=セキュリティが弱い」という単純な図式では説明できない部分もあります。

例えば、2021年1月29日に内閣サイバーセキュリティセンター(NISC)は「Salesforceの製品の設定不備による意図しない情報が外部から参照される可能性について」という異例の注意喚起を出しました。「Salesforce」はクラウド型のCRM(顧客管理)ツールですが、このサービスを利用する楽天やPayPay社をはじめ、多くの企業で「設定不備」によって個人情報流出が起きたのです。この事故はSaleforceがクラウドサービスゆえの脆弱性を攻撃されたというより、担当者の「設定不備」というヒューマンエラーに起因するものでした。

また、調査会社のガートナーは2019年、「2025年にかけて、クラウド上のセキュリティ事故の99%は利用者自身の設定ミスによるものとなる」と警告していましたが、まさにその通りのことが起きています。

このことはオンプレミスであっても、クラウドであっても注意深い運用があってはじめて安全なセキュリティが構築できることを示しています。

他のシステムと連動しやすい

オンプレミスはカスタマイズ性に優れていることから、自由度が高く、他のシステムとも連動させやすいといえます。ただ、その分のコストはかかることに注意が必要です。

.jpg)

初期費用が高い

上述したように、クラウドに比べ、オンプレミスに初期費用がかかることは間違いありません。ただコストは初期費用だけをみるのではなく、長期的な視野に立って考えることが大切です。

クラウドサービスの場合、初期費用はあまりかからないものの、月々のライセンス料(サービス利用料)がかかります。どのようなサービスを利用するかにもよりますが、毎月の支払いによって数年後にはオンプレミスの初期費用に追いついてしまうことも考えられます。

さらに、クラウドには多種多様な追加サービスがあります。例えば、ローカルで保管していたデータをクラウドストレージサービスに移行する場合、データが増えれば増えるほどストレージ容量を追加しなくてはならず、それに伴って費用がかかることになります。業務遂行に必要なサービスを追加していたら、いつの間にか費用がかさみ請求書を見てびっくりする、ということもあるようです。

導入までに時間がかかる

ハードウェアもソフトウェアの開発も必要としないクラウドに比べ、導入までに時間がかかるのはオンプレミスの大きなデメリットです。ビジネスにおいては、スピードが欠かせません。オンプレミスにしろ、クラウドにしろ、システムそのものが大事なのではなく、システムを使って生産性を高め、業績向上につなげることが企業の最優先課題です。

運用に専門の知識やリテラシーが必要になる

オンプレミスの運用は自社で行わなければなりませんが、専門知識を有する担当者を確保しなければなりません。

その点、クラウドであれば、運用は専門知識を持つ提供事業者に任せ、より多くの人材を本業に振り向けられます。もっとも、上述したように最低限の設定の仕方やセキュリティに関するリテラシーは自社のすべての従業員が押さえておくべきでしょう。

松代工業株式会社(本社・長野市)は、電子部品の製造や精密板金・塗装などを手がける老舗企業です。同社は、これまでオンプレミスでデータ管理を行ってきました。しかし定期的なメンテナンスや、日常的に発生する煩雑な管理が負担になり、担当部門のリソースを圧迫していました。

そんな中、本業により集中できる安心・安全なファイルマネジメント環境を構築すべく、松代工業はファイルサーバのクラウド化を模索し始めます。最終的にオンプレミスから使えるファイル箱にした決め手について、中小企業にとって「空気みたいに意識しないで使える」点だったといいます。

【松代工業株式会社様】事例の全文はこちら>>

セキュリティ重視ならオンプレミス

クラウドの場合、慎重に事業者ごとのセキュリティレベルを検証し、最終的には自分たちの側が相手のセキュリティポリシーに合わせるしかありません。この点、オンプレミスなら、自社の独自のセキュリティポリシーに基づき、コストをかけさえすれば、いくらでも厳格なセキュリティシステムを構築可能です。

オンプレミスは外部ネットワークから遮断されているため、機密度の高い個人情報を保管すれば、情報流出のリスクは最小限に抑えられます。それに対して、クラウドはインターネットをつないだ状態でしか利用できないため、常時不正アクセスやサイバー攻撃のリスクにさらされています。

とりわけ高いセキュリティを保つことが求められる金融機関や医療機関などはオンプレミスが適しているといえるでしょう。

コスト重視ならクラウド

上述したようにオンプレミスは初期費用がかかるのに対し、クラウド利用の場合も長期的にみればそれ相応のランニングコストがかかるため、どちらが「安い」とは言い切れません。

ただ、「コスト」には「人材」や「時間」も含まれます。オンプレミスの導入はもちろんのこと、運用やセキュリティ対策にも専門的な知識をもつ人材を継続的に確保しなければならず、それが難しい中小企業の場合は外部に委託することになります。

その点、クラウドは運用を完全に事業者に任せられるため、自社で選任のスタッフを持つ必要はありません。特に中小企業の場合は人材も限られているため、多方面でコストを削減できるクラウドの活用はメリットが大きいのです。

容量無制限のクラウドストレージについて知りたい方はこちら

クラウドファイル共有サービスについて知りたい方はこちら

.jpg)

オンプレミスとクラウドのどちらが最適なのかは各企業の状況によります。完全にクラウドに移行せずに、機能によってオンプレミスとクラウドを使い分ける「ハイブリッド型」を選ぶ企業も増えています。

客観的に自社の現状を分析し、オンプレミスからクラウドに移行することを検討しているなら、以下の3つの注意点を覚えておきましょう。

データのバックアップをとっておく

オンプレミスのシステムが比較的シンプルなものであっても、移行する際には事前の準備やテストが欠かせません。しかし、予想外のトラブルが発生し、データの移行がスムーズにいかない場合もあります。データ消失のリスクを回避するために、データのバックアップは必ずとっておきましょう。

自社システムと連携できない可能性がある

既存システムとクラウドの連携がうまくいかないケースも考えられます。そうした事態を避けるためには現在の自社システムの要件洗い出しを行い、段階的に移行を行う必要があります。

カスタマイズ性に優れていないサービスがある

クラウドサービスもカスタマイズできるものが増えていますが、上述したようにオンプレミスの自由度にはかないません。そのため、クラウドに移行する際はオンプレミスと同じレベルの機能や操作性を求めるのではなく、自社にとって必要なものは何か取捨選択が必要でしょう。

オンプレミスからクラウド、あるいはハイブリッドへの移行をご検討中なら、使えるねっとのクラウドストレージサービス「使えるファイル箱」もおすすめです。

使えるファイル箱はクラウドストレージサービスのメリットを最大化し、デメリットを最小化しています。3つのポイントをご紹介します。

万全のセキュリティ対策

オンプレミスに比べてやや心配になるのがクラウドのセキュリティかもしれません。この点、使えるファイル箱は暗号化技術の中でも高い強度を誇る暗号化アルゴリズムAES256ビットを採用しています。NIST(米国国立標準技術研究所)が採用している暗号技術で、AESの中でも最も安全といわれています。

また、2要素認証設定やウェブ管理画面のSSL化も採用し、ログインやウェブサーバとブラウザ間のデータ通信の安全対策も万全です。

さらにフォルダにはアクセス制限の設定も可能なため、取引先など外部ユーザとのやり取りも安心して利用していただけます。

企業の成長に合わせてユーザ数やデータ容量の調整が可能

オンプレミスはカスタマイズのしやすさがメリットですが、使えるファイル箱も負けていません。ユーザ数無制限のため、企業の成長に合わせて社員が増えても課金や権限発行に悩むことなく、自由自在に対応可能。また、データ容量も追加可能です(1TB追加で税込8,580円/月)。

高いコストパフォーマンス

クラウドストレージサービスのメリットの一つに低コストで導入できる点があります。この点、使えるファイル箱は、長く使っていただきたいので、毎月の料金も低めに設定、容量1TBのスタンダードプランなら月額21,230円(1年契約・税込)です。、容量3TBのアドバンスプランなら月額60,500円(1年契約・税込)で、IPアドレス制限などさらなるセキュリティ強化とWebDAV連携が可能になり、容量だけでなく機能面も拡張されます。

30日間の無料トライアルも実施しています。お気軽にお問い合わせください。

使えるファイル箱についてさらに知りたい方は、よくある質問をまとめたこちらの記事もご覧ください。

.jpg)

オンプレミスとクラウドの違いは何ですか?

オンプレミスは導入コストが高額になりがちですが、個々のニーズに合わせてローカル環境で構築できるため、他のシステムとの連携がしやすく、セキュリティ面で安心です。それに対して、クラウドは低額でスピーディに導入でき、拡張性が高い点がメリットです。

クラウドサービスはオンプレミスよりもセキュリティ面で不安?

一般的にクラウドサービスはインターネット経由で利用するため、オンプレミスよりセキュリティ面で不安があると指摘されることがあります。しかし、各クラウドサービス提供事業者によってセキュリティレベルが異なるため、一概にクラウドサービスがセキュリティ面で劣るとはいえません。例えば、使えるファイル箱は暗号化技術の中でも高い強度を誇るAES256ビットを使用し、ウェブ管理画面のSSL化など、万全のセキュリティ対策を行っています。

「ハイブリッドクラウド」とは何ですか?

ハイブリッドクラウドとは、パブリッククラウド、プライベートクラウド、オンプレミスなど、複数の環境を連携させて運用することを指します。マルチクラウドが複数のクラウドサービスを組み合わせるのに対し、ハイブリッドクラウドは異なる種類のクラウドやオンプレミスを組み合わせることで、それぞれのデメリットを最小化し、メリットを最大化することができます。

使えるファイル箱の詳細はこちら>>

.jpg)

お電話でのお問い合わせはこちら:03-4590-8198

(営業時間:10:00-17:00)

大事なファイルや情報をなくしてしまわないよう、パソコンやスマートフォンのバックアップをとることの重要性はいくら強調してもしすぎることはありません。特に、蓄積したデータがある種の「財産」となるビジネスの現場においては、バックアップは必須です。

しかし、バックアップに関しては「完了するまでに時間がかかってしまい、イライラするし、少し面倒……」という声もあります。確かに、パソコンに大量のファイルが存在する場合は、バックアップに半日ほど時間がかかることも珍しくありません。

そこで今回は、バックアップにかかる時間をもっと短縮して、スムーズに行うための方法をご紹介します。

クラウドバックアップについて知りたい方はこちら

目次

バックアップが進まない(遅い)理由

バックアップの時間を短縮するには?

クラウドバックアップ導入の現状

クラウドバックアップを選ぶポイント

バックアップの種類(完全・増分・差分)

使えるクラウドバックアップ:ストレスのないバックアップで、データをきっちり保護

FAQ

バックアップにかかる時間を短縮する方法を紹介する前に、バックアップが進まない理由について説明します。

.jpg)

パソコンの場合

個人的にパソコンのデータをバックアップする場合、基本的に外付けHDDを使用する方法が一般的です。バックアップがなかなか進まない場合、原因はバックアップ元のパソコン側か、バックアップ先の外付けHDDか、あるいはデータの転送速度のいずれか(あるいは、全部)です。

例えば、パソコン側のデータやインストールしているソフトがあまりに多いためバックアップが進まないことがあります。逆に外付けHDDに十分なスペースがない場合も考えられます。また、パソコンとHDDを繋ぐケーブルの規格がUSB 2.0だと転送に時間がかかってしまいます。

スマホの場合

スマホの場合もパソコンと同じく使用しているアプリケーションや写真などのデータが多いとバックアップに時間がかかります。また、パソコン同様、転送ケーブルに問題があることも考えられます。

iPhoneユーザがiCloudバックアップをする場合には通信速度にも注意が必要です。基地局からの電波が届きにくくて弱いなど、Wi-Fi環境が不安定な環境ではバックアップがうまく行われないケースもあります。

クラウドストレージ比較おすすめ11選!無料の容量が大きいものから機能重視型まで について知りたい方はこちら

以上の原因を踏まえ、バックアップ元の端末の種類別に、すぐに実践できるスピード向上対策をご紹介します。

パソコンをバックアップする場合

最も一般的な外付けHDD(ハードディスクドライブ)へのバックアップの場合、主に2通りの速度向上策が考えられます。

1つ目は、転送に使うケーブルをバージョンアップすることです。

例えば、USB 3.0(3.1 Gen 1、3.2 Gen 1)は転送速度の向上が図られたUSB規格で理論的にはデータの転送速度がUSB 2.0の約10倍、実測値では2〜3倍程度のスピードアップが可能です。

現在の最新バージョンはUSB4 Gen 3×2で、理論上のデータ転送速度はUSB 3.0のさらに約8倍といわれています。ただこれらの方法では、パソコン・ケーブル・外付けHDDがすべて新しいバージョンに対応している必要があります。

2つ目は、専門のファイル転送ソフトウェアを使うという方法です。OSのデフォルト機能ではなく、ファイルの転送に特化した高速化ソフトを使用すれば、新しいバージョンに対応していない古いパソコンでもバックアップ時間を短縮できます。

スマホ(iPhone)をバックアップする場合

スマホユーザがiPhoneを使用している場合、バックアップをする方法はiTunesとiCloudの2種類があります。

iTunesを利用する場合、スマホのデータをケーブル経由でパソコンやUSBメモリにバックアップします。この方法のメリットはバックアップするときに暗号化も可能という点です。

スピードアップするには、バックアップするデータを整理することから始めましょう。スマホの中の使用していないアプリや写真、音楽データを削除します。

また、転送に使用するケーブルもチェックします。見た目は問題なくても、内部が破損していることもあり得ますし、Apple製品以外のサードパーティのケーブルを使用すると、エラーやトラブルが起きることもあります。純正のケーブルを使うことをオススメします。さらにiTunesは最新バージョンにアップデートしておきましょう。

iCloudを利用する場合、スマホのデータはクラウド上に保存されるため、バックアップを作成する場合は通信の速度や安定性に気を配りましょう。テザリングやモバイルデータ通信よりも、高速のWi-Fi環境が理想的です。

また、全部だと作業スピードが遅く時間がかかりすぎる場合、スマホの中の必要なデータを選んでバックアップすることもできます。

「設定」→「iCloud」→「容量」→「ストレージを管理」→「バックアップ」→「バックアップするデータを選択」を順にタップすることで、必要のないファイルのバックアップを無効にして、対処してみましょう。

.png)

スマホ(Android)をバックアップする場合

使用しているスマホがAndroidであればGoogleドライブと連携しているため、嬉しいことにバックアップ標準機能として搭載されています。注意点としては、無料のアカウントでも15GB分のデータは保存可能ですが、自分のGoogleアカウントに紐づいたものに限られるということです。それには、GmailやGoogleカレンダーの設定、連絡先などが含まれます。紐づいていないミュージックや写真データをバックアップしたい場合はパソコンのバックアップ同様、専用のバックアップアプリを利用して、Dropboxなどに保存する方法があります。

また、Googleフォトを使用している場合、アップロードが遅く、バックアップが進まないこともあります。個人差がありますが、途中で止まってしまうという方もおられます。

その場合の解決策としても、まず通信回線をチェックしましょう。カフェやコンビニなどのパブリックな無料Wi-Fiは不安定ですし、セキュリティ面も懸念されるため、避けましょう。

Wi-Fi環境に問題がなく、接続が確認されているのにうまくいかない場合は、画像や動画がそもそもバックアップできないサイズであることも考えられます。写真はファイルサイズが200MB以下、動画はファイルサイズが10GB以下である必要があります。

ご存じの通り、企業がバックアップを行う場合、対象となるデータは膨大です。それらすべてを社内の大容量ストレージに保存しようとする場合、相当のコストがかかります。そのため、データを定期的かつ安全に保存する選択肢としてクラウドバックアップが注目されています。

令和5年版情報通信白書(総務省)によると、クラウドサービスを利用する企業の割合は年を追うごとに増加し、2022年には72.2%(「全社的に利用している」44.9%、「一部の事業所又は部門で利用している」27.3%)に達しました。そして、クラウドサービス利用の用途の37.0%がデータバックアップで、その割合は2021年の34.6%からさらに伸びていることが分かります。

クラウドバックアップのメリット

クラウドバックアップの最大のメリットは、社内に大容量ストレージを設置する場合に比べてコストを抑えられる点です。バックアップに多くのコストをかけられない中小企業であれば特にそういえます。費用面のみならず、クラウドバックアップなら自社で専門スタッフを配置して、日々保守作業をする必要もありません。

また、仮に多くの費用や人的コストをかけて自前のバックアップを設置したとしても、効率性や信頼性が必ずしも担保されるわけでもありません。テクノロジーは絶えず進歩していくため、それにキャッチアップして、絶えず最新の状態に更新し続けるためには多くの手間がかかるからです。それに対し、クラウドバックアップであれば、専門業者がそれを代わって負担してくれ、最新のバックアップインフラにメンテナンスしてくれるため、高い信頼性と効率性が保たれることになります。

加えて、クラウドバックアップなら拡張性もあります。業務規模に応じて最初はデータ容量を少な目に設定しておいて、必要に応じてその容量を自由に増やせるのもクラウドバックアップの魅力の一つでしょう。

クラウドバックアップのデメリット

他方、クラウドバックアップのデメリットとして挙げられるのはインターネットを経由してデータを格納するため、回線を専有してしまう恐れがある点です。

もっともこれはバックアップスケジュールを業務時間外に設定するなどすれば対応可能ですし、使えるねっとが提供する「使えるクラウドバックアップ」では回線を占有しないよう帯域幅を設定することができます。しかし、いずれにしてもインターネット回線を経由する以上、データの量によってはバックアップや復元の作業に時間がかかることがあるかもしれません。

昨今の状況により、クラウドバックアップを活用する企業も増えてきています。ただ、クラウドによるバックアップの場合、バックアップ速度は利用するクラウドサービスに大きく依存しますので、どのサービスを選ぶかがとても重要になります。

よりバックアップスピードの速いサービスを選ぶために、以下のポイントに着目して比較検討してみることをおすすめします!

.jpg)

バックアップ方式

クラウドを使ったバックアップには主に3通りの方法があります。「完全バックアップ」「差分バックアップ」「増分バックアップ」です。それぞれの内容については以下で詳しくご説明します。

サーバーの所在地

サーバーまでの距離によってアップロード時間は違ってきます。デジタルとはいえ、ファイルは実際に存在するデータセンターに転送されるわけですから、やはり海外にサーバーがあるサービスよりも国内にサーバーがあるサービスのほうがバックアップのスピードは速くなります。

データ復元時の制限

バックアップするときだけ速くても、復元に時間がかかってしまっては本末転倒です。中にはデータ復元時に、ダウンロードする容量や速度に一定の制限をかけるサービスもありますので、よく確認しておきましょう。

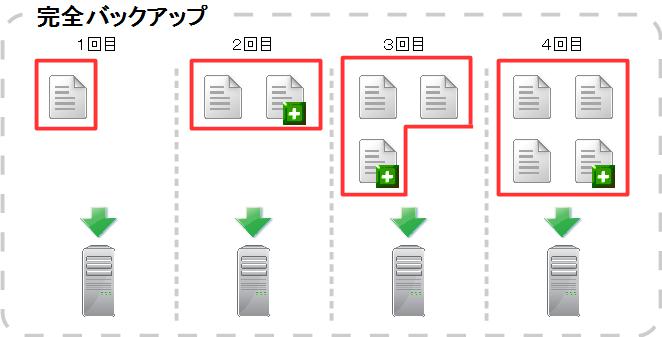

バックアップにはいくつかの種類があり、使えるねっとが提供する「使えるクラウドバックアップ」の場合は目的に応じて最適なバックアップ形式をお選びいただけます。

デフォルトでは初回のみ完全バックアップ、2回目以降は増分バックアップとなりますが、「常に完全バックアップ」「常に増分バックアップ」「常に差分バックアップ」といった設定に変更していただくことも可能です。

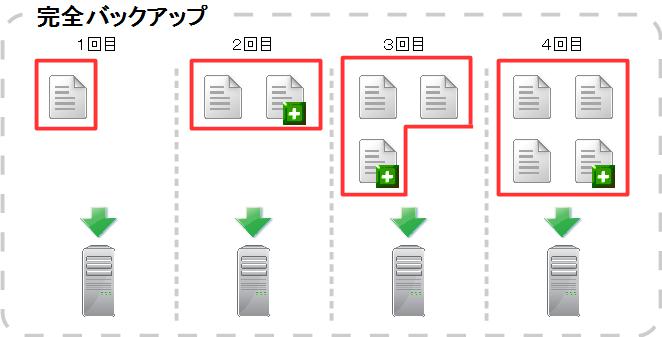

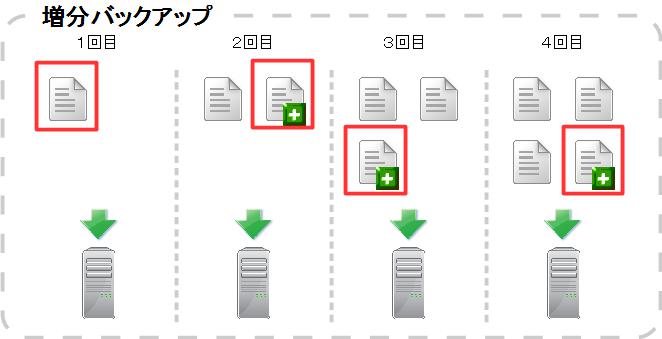

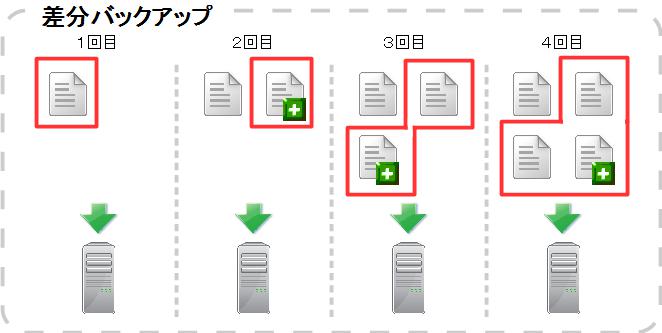

完全バックアップ

文字通り、コンピュータ内にあるファイルをすべて完全にバックアップすることです。使えるクラウドバックアップで最初にバックアップを行うときは「完全バックアップ」となり、最も時間がかかります。

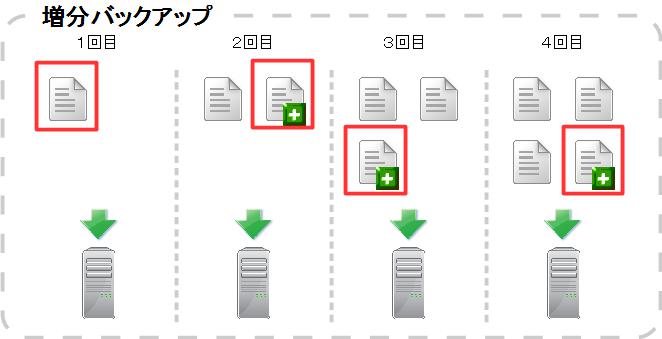

増分バックアップ

使えるねっとではデフォルトの場合、2回目以降は「増分バックアップ方式」を採用しています。これは前回のバックアップ時と比較して変更点のあるファイル・新規作成されたファイルのみを検知してバックアップする方式です。これにより、完全バックアップする場合と比べて大幅にバックアップ時間が短縮されます。

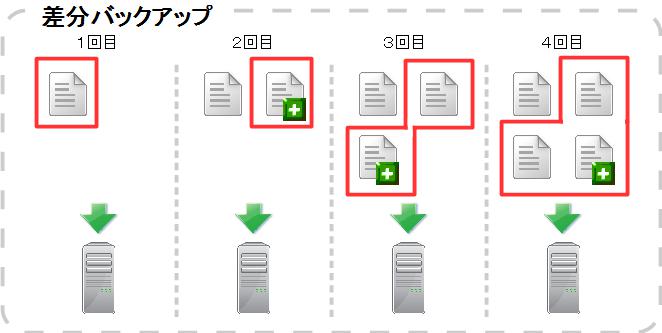

差分バックアップ

これに対して、「差分バックアップ方式」は初回バックアップ時と比較して変更点があったファイル・新規作成されたファイルを毎回バックアップする方式です。増分バックアップ方式との違いが分かりにくいのですが、差分バックアップは完全バックアップに対するデータ変更を保存するため、最新のバックアップに対するデータの変更のみを保存する増分バックアップよりも時間がかかります。

使えるクラウドバックアップの特徴は、2回目以降の設定を差分バックアップに変更可能な点です。

バックアップには時間や手間がかかることも多く、ついつい億劫になってしまいがち。日頃からきちんとデータを守れるよう、できるだけストレスの少ないバックアップ手段・サービスを選ぶのがおすすめです。

それに加えて、バックアップは復元することを前提に考えなければなりません。せっかくバックアップしたデータが失われたり、毀損したりしていざというときに役に立たなければ意味がありません。また、BCP(事業継続計画)対策としてバックアップを考えている企業も多いと思いますが、スピーディーに復元できなければ事業に大きな影響が及んでしまいます。

リストアを重視して、良いバックアップを取るための秘訣を知りたい方はこちら

この点、使えるクラウドバックアップはアクロニス社の「アクティブプロテクション」を採用しており、人工知能(AI)ベースのテクノロジーによって不正アクセスやマルウェアなどのサイバー攻撃から大切なデータを守ります。バックアップデータやバックアップソフトへの疑わしい改変があればすぐに検出、遮断し、即時データを復旧するのです。

また、オプション機能のBCP対策ディザスタリカバリは、災害時にボタン一つでバックアップイメージから仮想マシンへ瞬時に切り替えるため、もしものときに事業を止めずにすみます。

使えるねっとは中小企業の大切な情報資産を守るべく圧倒的高品質なサービスを低コストでご提供。初期コストは一切必要なく、費用は月額2,200円~、1日あたり73円~で最適なプランをご案内します。30日間無料トライアルを実施していますので、気になる方はお気軽にお問い合わせ下さい。

(1).jpg)

中小企業にとってバックアップが必要不可欠なのはなぜですか?

企業が保有する情報は日を追うごとに増え、その価値は増しているからです。そのため、個人情報などの機密情報の管理に対する法的規制やステークホルダーの要求するレベルも上がっています。

バックアップデータを狙うランサムウェア攻撃とは何ですか?

ランサムウェア攻撃とは、攻撃者が企業の保有するデータを盗取し、暗号化した上で身代金を要求するマルウェア攻撃の一種です。さらに悪質な手法として、身代金を支払わなければデータを公開すると脅す「二重脅迫型(ダブルエクストーション)」も増えています。

イメージバックアップとは?

すべてのアプリ、ファイル、ユーザアカウント、各種設定、さらにはオペレーションシステムを含むシステムイメージ全体を一気にバックアップする方法です。通常のファイルバックアップに比べ、復元するのにかなりの時間短縮につながります。

使えるクラウドバックアップの詳細はこちら>>

.jpg)

お電話でのお問い合わせはこちら:03-4590-8198

(営業時間:10:00-17:00)

サイバー攻撃の脅威が高まるにつれ、バックアップの重要性は日増しに高まっています。例えば、「国民のためのサイバーセキュリティサイト」でも、被害の影響を小さくするためにバックアップの運用が強調されています。

バックアップが重要であることはその通りなのですが、もう一つ忘れてはならないことがあります。それはバックアップをリストアする、つまり元の状態に戻すことです。せっかく細心の注意を払ってバックアップを取っていても、リストアできなければ、そのバックアップはセキュリティ対策として「半人前」といわざるを得ません。

今回は、リストアを重視して、「良いバックアップ」を取るための秘訣についてご紹介します。また、そのためにクラウドバックアップが有効なツールといえる理由や、おすすめのクラウドバックアップサービスについても解説します。

クラウドバックアップについて知りたい方はこちら

目次

リストアとは?

バックアップからデータを復元する方法

クラウドバックアップは利用すべき?重視したい機能もあわせて解説

リストアとリカバリの違い

バックアップの重要性

きちんとリストアするならやっぱり使えるクラウドバックアップ

FAQ

リストア(Restore)とは、元の状態に戻す、復元・復旧することです。バックアップに関していえば、パソコンやサーバをバックアップしたデータに基づいて元の状態に戻すことを指します。

リストアはバックアップの種類によってデータの復元の手間や時間が変わります。そのため、リストアについて理解するには、バックアップの種類についても知っておく必要があります。

バックアップの種類

バックアップには、「フルバックアップ」「差分バックアップ」「増分バックアップ」があります。

フルバックアップとは、バックアップ対象のデータをすべて保存することです。毎回すべてのデータを複製しなければならないため、バックアップに手間がかかりますし、ストレージにも多くの空き容量を必要とします。ただ、すべてのバックアップデータがまとまっているため、リストアの手間はかかりません。

差分バックアップとは、初回に行ったフルバックアップから追加されたデータを複製するバックアップです。フルバックアップに比べてバックアップの時間は短縮できますし、リストアも初回分と差分のデータだけで済みます。

増分バックアップでは、初回にフルバックアップを行ったあと、毎回のバックアップで前回から変更・追加されたファイルのみバックアップします。そのため、差分バックアップよりさらにバックアップ時間を短縮できます。ただ、リストア時は複数のデータブロックをつなぎ合わせなければならず、手間がかかってしまいます。

バックアップからデータを復元する方法はいくつかあります。定期的にバックアップを取り、いざというときのために復元の手順を確認しておくことが重要です。

当然ながら、バックアップからデータを復元する方法はシンプルであればあるほど良いといえます。なぜなら、万が一のときにできるだけスピーディーにデータを復元できれば、事業継続がスムーズに行えるからです。

例えば、弊社が提供する使えるクラウドバックアップの場合、PCから管理画面にログインして「復元」をクリックするだけで簡単にこれまでのデータを復元することができます。

また、後述しますが、使えるクラウドバックアップが採用している方式は、システムイメージ全体をまとめて一気にバックアップする「イメージバックアップ」なので高速復元で効率的です。

イメージバックアップについて知りたい方はこちら

使えるクラウドバックアップを使用したデータの復元方法について詳しくは、サポートセンターをご覧ください。

従来はバックアップデータを別のハードディスクなどの端末や社内サーバに保存するローカルバックアップが主流でした。しかし、近年、物理的な障害に対する耐性の高さからクラウドバックアップを選ぶ企業が増えています。

総務省の情報通信白書(令和5年版)によると、2022年において「クラウドサービスを一部でも利用している」と回答した企業の割合は72.2%でしたが、そのうちデータバックアップとして利用していたのは37.0%でした。2021年の利用割合が34.6%だったことを考えると、徐々にクラウドバックアップが浸透してきているように思えます。

クラウドバックアップを自社で導入するか検討しているなら、以下のメリットとデメリットをチェックしておきましょう。

クラウドバックアップのメリットとデメリット

クラウドバックアップには以下のようなメリットとデメリットがあります。

メリット1:コストを抑えられる

クラウドバックアップはローカルバックアップに比べてコストを抑えることができます。コストには導入コストと運用コストがありますが、そのどちらにおいてもクラウドバックアップに軍配が上がります。

例えば、法人がローカルバックアップを行う場合、サーバを設置、構築する費用がかかります。それに対し、クラウドバックアップであればデータは社内ではなくデータセンターに格納されるため、自社が保有するデータ量に合わせてプランを選択すれば導入が完了します。

加えて、ローカルバックアップを選択した場合、社内に専門スタッフを常駐させなければならず、その分人材コストがかかりますが、クラウドバックアップでは専門の事業者に運用もお任せできます。

メリット2:ランサムウェア対策

2024年6月、株式会社KADOKAWAのグループ会社である株式会社ドワンゴの専用ファイルサーバがランサムウェアを含む大規模なサイバー攻撃を受けました。これにより、株式会社KADOKAWAは、7月3日に学校法人角川ドワンゴ学園に関する個人情報等が漏洩した可能性が高いと発表しました。

KADOKAWAのような大企業だけでなく、中小企業もいつどのような形でランサムウェア攻撃を受けるか分からないため、万全の対策は欠かせません。ランサムウェアは、感染した端末と同一ネットワーク上、あるいは物理的に接続されている場合、すべての端末に感染してしまいます。そのため、ローカルバックアップだけだとランサムウェアの攻撃対象になりかねません。

この点、クラウドバックアップなら、社内ネットワークとは異なる別のロケーションにデータを格納するため、そのリスクを軽減することができます。また、クラウドバックアップを取り扱う事業者はセキュリティのエキスパートであり、万が一の場合も安心です。

ランサムウェアについて知りたい方はこちら

メリット3:BCP対策

BCP対策とは、災害などに直面したときにも企業が事業を継続するために必要な計画です。

ローカルバックアップの場合、物理サーバの破損によりデータが消失するなど、被害を受ける可能性が高くなります。

しかし、クラウドバックアップであれば、データは本社とは別の遠隔地に格納されているため、影響は最小限に抑えることができます。また、クラウドはインターネット環境さえあればデータにアクセスできるため、仮にオフィスが被害を受けたとしても、リモート環境からデータをリストアし、事業を継続することが可能です。

BCP対策にクラウドをお勧めする理由を知りたい方はこちら

デメリット1:ネット環境が必須

クラウドバックアップのデメリットの一つは、インターネットに接続していないとデータのバックアップができない点です。

また、ネット環境があるとしてもパフォーマンスが通信速度に依存することも覚えておきましょう。例えば、大量のデータをコピーするには時間がかかりますし、復旧にも時間がかかります。

デメリット2:自社独自のセキュリティ環境を構築できない

クラウドバックアップのもう一つのデメリットは、自社独自のセキュリティ要件を満たせないという点です。クラウドバックアップの場合、セキュリティはクラウドバックアップサービスを提供している事業者に委ねることになります。そのため、自社独自のセキュリティ要件を満たす必要がある場合には、クラウドバックアップとオンプレミスを併用する方法もあります。

クラウドバックアップひとつでこんなに:セキュリティからパッチ管理まで

クラウドバックアップの優位性について考えると、単にデータを保管するだけでなく、格納したデータをいかに保護するかが重要ということがお分かりいただけると思います。万が一、サイバー攻撃や災害に直面したときにも、バックアップデータに基づきすぐにリストアして事業を継続できるかも鍵になります。

例えば、弊社が提供するクラウドバックアップ「使えるクラウドバックアップ」には「アクティブプロテクション」という機能を搭載しています。「アクティブプロテクション」は、ランサムウェア攻撃からデータを守るための人工知能(AI)ベースのテクノロジーです。もし、保存されているファイルやバックアップデータ、バックアップソフトに対して疑わしい改変があれば、すぐに検知・遮断し、データを復旧します。

ランサムウェアに感染!アクティブプロテクションを使用した場合/使用しなかった場合の、検証ビデオはこちら

また、クラウドバックアップを選ぶ際には、「パッチ管理」の機能を搭載しているものを選ぶことをおすすめします。「パッチ」とは、ネットワークやソフトウェアにバグがみつかったときに提供される修正用のファイルのことです。そして、「パッチ管理」とは、ネットワーク上のパッチ適用状況を把握し、適宜パッチを提供することで、ネットワークを安全な状態に保つことをいいます。パッチをそのままにするとセキュリティホールとなり、攻撃の起点とされかねないため、放置せずにパッチ管理をすることが不可欠です。

ここで、リストアと混同されやすい言葉である「リカバリ」について解説します。リカバリとは、リストアしたデータに対して何らかの処理をして、システム全体を正常な状態に戻すことを指します。

リストアとリカバリの違いを、個人ユーザのパソコンにExcelファイルを復元する場合を想定して考えてみましょう。Excelファイルをパソコンにリストアする、つまり元に戻せばすぐにそのファイルを使えるようになるわけではありません。Excelファイルを開くためには、その同じパソコンにOfficeをインストールしておく必要があります。インストールする作業を完了してはじめて正常な状態に戻った、つまりリカバリできたということです。

上述したように、バックアップで重要なのはデータを保管することだけでなく、万が一の場合にいかにスピーディーにリカバリするかということです。この点、優れているリカバリ方法に「インスタントリカバリ」があります。インスタントリカバリでは、バックアップ領域から直接仮想マシンファイルを読みだすことができるので、普通のリカバリよりもスピーディーに復旧できるため、BCP対策としても優れています。

バックアップが重要なのは、企業が保有する情報資産の価値が高まっている一方、それに対するサイバー攻撃の脅威がかつてなく高まっているからです。

IPA(独立行政法人 情報処理推進機構)が毎年発表している「情報セキュリティ10大脅威」の2024年版では、一位に「ランサムウェアによる被害」、二位に「サプライチェーンの弱点を悪用した攻撃」がラインクインしました。2024年6月に発生した株式会社KADOKAWAへのランサムウェア攻撃のように、「ダブル・エクストーション(二重恐喝)」と呼ばれる悪質な手法も増えています。サイバー攻撃にさらされて、バックアップデータが暗号化されてしまえば、せっかく行ったバックアップも意味がなくなります。

警察庁の「令和4年におけるサイバー空間をめぐる脅威の情勢等について」によれば、ランサムウェア被害時、バックアップを取得していた企業・団体等のうちバックアップを活用できたのはわずか19%だったといいます。

こうした事態が発生するのは、外部からの攻撃に加えて、バックアップに関する内部の運用がきちんとなされていないことも理由として挙げられます。例えば、バックアップの運用制度が属人的であり、手順が確立されていないため、バックアップの対象を見誤ることもあり得ます。

こうした事態を回避するためにも、日頃から「バックアップのためのバックアップ」ではなく、「リストアのためのバックアップ」という意識を持っておくことが大切でしょう。もし、ただバックアップだけして満足してしまうなら、あたかも災害に備えて購入した非常食の保存期限を確認しないで放置し続けるようなものです。保存期限が切れて何年も経過し、もはや食べることができない非常食を持ち続けていてもいざというときに役立たないのと同じように、リストア時に使えないバックアップデータを大事に持っていても、万が一のときに活用できないのです。

このように考えると、クラウドバックアップを選ぶときには、バックアップ機能だけでなく、それ以外の機能が総合的に働き、リストアできる「良いバックアップ」を実現できるかが鍵になるといえるでしょう。

.png)

リストアを前提に「良いバックアップ」を取りたいなら、おすすめは「使えるクラウドバックアップ」です。

使えるクラウドバックアップの最大の特徴は、ランサムウェアなどから大切なデータを保護する「アクティブプロテクション」です。この機能は、サイバープロテクションメーカー世界No.1のアクロニス社のCyber Protectを採用しています。

アクロニスは、VB100認定テストにおいてマルウェアを100%検知し、誤検知は0%、ウイルス対策テストの8つのカテゴリーすべてにおいて「超高速」または「高速」というパフォーマンス評価を獲得しています。まさにサイバー攻撃から企業の情報資産を守る「鉄壁」のような存在です。

また、ファイルがアップロードされる前に米軍採用の最高レベルの暗号化を実施、すべてのファイル転送も、サーバ側でもAES-256で保護します。

さらに特筆すべきは、万が一データが消失してもすぐに通常業務を再開できるようにイメージバックを採用している点です。すべてのアプリ、ファイル、ユーザアカウント、各種設定、システムイメージ全体を一気にバックアップするため、スピーディーに復元が可能なのです。

オプションの「BCP対策ディザスタリカバリ」を活用すれば、災害発生時にはバックアップイメージからクラウドの仮想マシンに瞬時にボタン一つで切り替え可能なので、もしものときにも事業継続が可能です。

単にデータをバックアップするだけでなく、リストアを前提にした「使えるクラウドバックアップ」は初期費用一切なしで導入可能です。費用はランニングコストのみで、月額2,200円(1日あたり73円~)で最適なプランをご選択いただけます。まずは30日間の無料トライアルで使い心地をお試しください。

1. バックアップでいうリストアとは何ですか?

リストアとは、バックアップデータを元の状態に戻すことを指します。バックアップの際には、常にリストアを念頭において、データを使える状態に保ち、「良いバックアップ」を意識することが大切です。

2. リカバリとリストアの使い分けは?

リストアだけでは元のようにデータを正常に使用することはできません。元の状態に戻ったデータに何らかの処理をして、最新の状態、正常な状態に復旧するリカバリが不可欠です。

3. 正しいリストアを行うメリットは何ですか?

正しいリストアをすることで、リカバリも正常に行われます。その結果、万が一の場合でも、スムーズにデータを復元し、事業の継続が可能になります。逆にいえば、正しいリストアを行わなければ、「バックアップのためのバックアップ」で終わってしまう可能性があります。

「使えるクラウドバックアップ」の詳細はこちら>>

.jpg)

お電話でのお問い合わせはこちら:03-4590-8198

(営業時間:10:00-17:00)

今日、「ヒト」「モノ」「カネ」に加えて重要な経営資源として挙げられるのが「情報」です。中小企業が利益を最大化するためには、情報セキュリティ対策が欠かせません。

ここでは、情報セキュリティとは何か、中小企業が情報セキュリティに取り組まなければならない理由や企業が行うべきセキュリティ対策とそのポイントについて解説します。

クラウドバックアップについて知りたい方はこちら

目次

情報セキュリティ対策とは「情報の安全を守ること」

中小企業が情報セキュリティ対策を行う必要性

セキュリティトラブルの実例

企業が必ず行うべき5つのセキュリティ対策

企業が情報セキュリティ対策を行う際のポイント

情報セキュリティ対策にも役立つ「使えるクラウドバックアップ」

FAQ

.jpg)

情報セキュリティ対策とは「情報の安全を守ること」です。

企業はかつては情報を紙ベースで管理していたため、物理的に遮断することで情報の安全を確保できました。しかし、IT化が進み、情報はすべて電子的に管理されるようになりました。結果として、情報を保存した端末がインターネットにつながっている限り、常に外部から安全を脅かされるという状況に陥っています。

情報セキュリティを構成する3大要素

情報セキュリティは3つの要素から構成されています。

.png)

参考:「安心してインターネットを使うために 国民のためのサイバーセキュリティサイト」(総務省)

(https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/security/business/executive/02.html)を加工して作成

セキュリティ対策を怠ることで企業が被るリスク

セキュリティ対策を怠ることで企業が被るリスクには以下のようなものがあります。

・経済的不利益

・業務の停滞

・従業員のモラル低下

経済的不利益

セキュリティ対策を怠り、機密性が脅かされると企業が保有する顧客データや機密情報が流出する恐れがあります。それにより顧客や取引先が不利益を被れば、企業は膨大な額の損害賠償を請求されることになります。

また、情報セキュリティがかつてなく重視されているにもかかわらず、情報流出や不正アクセスが知られれば企業の信頼は失墜するでしょう。

業務の停滞

企業のシステムに外部から不正にアクセスされ事故が発生すると、被害拡大の防止や事故原因の調査が優先されます。その結果、インターネットを遮断したり、業務システムを停止したりすることになり、毎日の業務は停滞します。業務の停滞は納期の遅れや営業機会の損失につながり、企業は甚大な経済的不利益を被ります。

従業員のモラル低下

企業が一体になってセキュリティ対策に取り組まなければ、内部の従業員のモラル低下につながります。例えば、従業員による機密情報の不正持ち出しや不正操作、改ざんが発生するリスクを高めてしまいます。

また、セキュリティ上の事故が発生した際に管理職が責任をとらなければ、従業員エンゲージメントも低下するでしょう。

.jpg)

中小企業が情報セキュリティ対策を行うべきなのは、自ら不利益を被らないようにするためだけでなく、社会経済全体のためでもあります。

例えば、近年増加しているサイバー攻撃の一つに「サプライチェーン攻撃」があります。これは中小企業が大企業に比べてセキュリティ対策が希薄であることを利用した攻撃です。大企業のサプライチェーンである中小企業を踏み台にして、サイバー攻撃者は親会社や関連会社に攻撃の矛先を向けます。

2022年2月、大手自動車会社のサプライチェーンが攻撃されてマルウェア感染被害を受け、それに伴って国内14工場全28ラインが停止した事例は、中小企業にとって情報セキュリティ対策が喫緊の課題であることを突き付けました。

情報セキュリティトラブルの発生率

情報処理推進機構(IPA)セキュリティセンターが、2021年11月に全国の中小企業従業員1,000名を対象に実施した調査によると、過去3年間(2018年10月~2021年9月)にサイバーセキュリティ上の事故やトラブルを職場で経験した人は10.5%に上りました。

同調査によると、企業として事故やトラブルを社外に報告した事例は41%にとどまるとのことで、中小企業のセキュリティトラブルの発生率は、明るみに出ないものを含めればかなり高いことが想定できます。

情報セキュリティトラブルは規模の小さい企業ほど起こりやすい

2021年4月に行われた調査に基づき、日本政策金融公庫が2022年2月に公表したデータによると、社内ネットワークの不正アクセス対策は使用しているパソコンの台数が増えれば増えるほど進んでいることが明らかになりました。

パソコンの使用が1台のみの企業の場合、社内ネットワークの不正アクセス対策を講じている企業は41.3%で、「とっていない」と回答した44.2%を下回っていました。それに対し、パソコンを10台以上使用している場合、対策を「とっている」と回答した企業は全体の77.8%に達しました。

パソコンの台数と企業規模が必ずしも一致する訳ではありませんが、規模が小さい企業であればあるほど、情報セキュリティトラブルのリスクは高まることが伺えます。

.jpg)

ここでは、情報セキュリティ対策を怠ったために発生したトラブルの実例を4つ取り上げ、トラブルの内容、原因、被害について説明します。原因を把握することで、自社で同じセキュリティトラブルに巻き込まれないよう対策を講じることができるはずです。

顧客の氏名や住所・クレジットカード情報が流出した事例

【トラブルの内容】

アクセサリーを専門に扱う企業は、2022年9月に第三者による不正アクセスを受けた。

【原因】

同社が運営するオンラインショップのシステムの脆弱性が狙われ、ペイメントアプリケーションの改ざんが行われた。

【被害】

317件の顧客のクレジットカード情報が流出、オンラインショップは運営停止に追い込まれた。

標的型攻撃メールにより企業の重要情報が流失した事例

【トラブル】

端末のパソコンがウイルス感染し、企業の重要情報が流出した。

【原因】

従業員の電子メールアドレスに知人を装ったウイルス付きのメールが送られてきたが、それを不審なメールと疑わずに業務用のパソコンで開封した。

【被害】

重要な組織情報が盗まれた。

エモテットについて知りたい方はこちら

ファイル共有ソフトが原因でデスクトップが公開された事例

【トラブル】

インターネット上に業務用パソコンのデスクトップが公開され、顧客情報が流出した。

【原因】

業務用パソコンでファイル共有ソフトを使用。ダウンロードした音楽ファイルを開いた際にウイルス感染した。

【被害】

顧客情報が流出した。

サーバに外部から不正アクセスが行われ機密情報が流出した事例

【トラブル】

中学受験学習指導を行う進学塾は、Webサーバに対する不正アクセスを受けた。

【原因】

SQLインジェクションを利用した外部からの不正アクセス。

【被害】

最大約28万件のメールアドレスが流出。さらに流出したメールアドレスが悪用され、スパムメールやフィッシング詐欺メールなどが送付されるリスク。

参考:「安心してインターネットを使うために 国民のためのサイバーセキュリティサイト」(総務省)

(https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/security/business/case/index.html)を加工して作成

.jpg)

企業が必ず行うべきセキュリティ対策には以下の5つがあります。

1. パソコンやスマホなど端末機器への対策

2. ブラウザへの対策

3. サーバへの対策

4. 社員への対策

5. パスワード設定や共有制限など社内ルール上の対策

1つずつ解説します。

1. パソコンやスマホなど端末機器への対策

1つ目は端末機器のセキュリティを高めることです。

働き方改革やコロナ禍で導入されたテレワークにより、従業員が社内で使用している端末を持ち帰ったり、タブレットやスマホを出先で使用したりすることが増えました。従業員が使用するパソコンやスマホはネットワークの終端であり、「エンドポイント」と呼ばれます。エンドポイントはウイルスの入口となりやすく、ユーザのITリテラシーにも依存するため、不正アクセスやサイバー攻撃のリスクが高まります。

昨今の業務環境の変化を前提にしてセキュリティルールを策定し直し、セキュリティソフトのインストール、ソフトウェアのアップデートの徹底、パスコードやコード認証などを導入しましょう。

2. ブラウザへの対策

2つ目は安全なWebブラウザを実現することです。そのためには、企業側と従業員双方の対策が不可欠です。

企業としては、従業員が使用するWebブラウザの安全性を担保するために定期的にWebアプリケーション診断を実施し、自社のセキュリティ状況を把握しなければなりません。その上で第三者の不正アクセスを防ぐための適切なツールの導入を検討しましょう。

従業員側としては、使用しているWebブラウザのバージョンを定期的に確認・更新したり、パスワード等の自動入力の無効、ブラウザを閉じる際のキャッシュや履歴を自動でクリアするなどの設定をしたりしておきましょう。

参考:株式会社セキュアイノベーション 「セキュアなWebブラウジングを実現するには」

3. サーバへの対策

自社サーバを運用している場合、サーバのセキュリティ対策も不可欠です。サーバには業務システムやメールの送受信データ、顧客情報、生産管理情報など重要情報が保存されているからです。

サーバのセキュリティを高めるために定期的に更新されるセキュリティパッチを適用することで、新たなサイバー攻撃に対処できます。OSやソフトウェアの定期的な更新を忘れないようにしましょう。

また、サーバシステムのログ管理を行うことで、不正な操作や不審なエラーがないかを定期的にチェックします。

さらに退職者などの不要アカウントを定期的に削除することで、アカウントの不正利用による機密情報へのアクセスを未然に防げます。

4. 社員への対策

セキュリティ対策は企業の情報管理担当者だけが行うものではありません。全社一体となって取り組むためには、社員ひとり一人のセキュリティに対するリテラシーの向上が必要です。定期的に研修を行うなどして、すべての社員に当事者意識を持ってもらうようにしましょう。

5. パスワード設定や共有制限など社内ルール上の対策

パスワード設定や共有制限に関しては個人任せにするのではなく、社内ルールを策定しておきましょう。

例えば、ファイルを共有する際に機密性の高いデータに誰がアクセスできるのか、「閲覧のみ可能」、「閲覧・編集が可能」などの権限をどのような基準で付与するのかも決めておきます。また、ルールを策定しておくことで、IDやパスワードが人為的な原因で流出するのを防げます。

ただ、セキュリティを万全にしようとして厳しすぎる、非現実的なルールを作らないように気を付けましょう。現場にそぐわないルールを作っても、形骸化してしまい、結局セキュリティに穴が生じ、情報漏えいのリスクが高まるだけです。大切なのは、「なぜそうするのか」について、ルールの目的や趣旨について従業員が理解できるように周知することです。

企業が情報セキュリティ対策を行う際のポイントを3つ挙げます。

・セキュリティ対策は経営者主導で進める

・委託先の情報セキュリティトラブルも考慮して対策をとる

・会社に適したセキュリティツールをうまく活用する

セキュリティ対策は経営者主導で進める

情報セキュリティ上の事故が発生した場合、管理義務がある経営者は損害賠償を請求されるだけでなく、刑事罰の責任を問われる可能性もあります。例えば、個人情報やマイナンバーに関する違反の場合は個人情報保護法、マイナンバー法違反に問われますし、個人情報保護委員会による立ち入り検査を受ける責任もあります。

加えて、経営者はセキュリティ対策を怠ったゆえに業績悪化などの経営責任も問われます。責任を負うべきなのは主に経営者なのですから、セキュリティ対策は経営者主導で進めるのが筋でしょう。

委託先の情報セキュリティトラブルも考慮して対策をとる

生産性向上や業務拡大を目的として、業務の一部を委託するビジネスモデルも増えていますが、その場合、委託元は委託先の情報セキュリティトラブルの管理も行う必要があります。

そのためには委託先と委託元との統一したセキュリティポリシーやルールを策定しておくことが必要です。また、委託する前には委託先が本当に信頼できるか十分な調査が必要ですし、委託することを決定した場合には委託契約、秘密保持契約書を締結し、自社が求めるセキュリティ上の要求事項を明確にしておきましょう。

参考:株式会社日本パープル 「委託先管理の基本。情報セキュリティ事故を防ぐために」

会社に適したセキュリティツールをうまく活用する

セキュリティツールは会社に適したものを選びましょう。

例えば、会社の業態や規模、従業員数、パソコンの台数などによって、適切なセキュリティソフトは異なります。また、一般的にセキュリティソフトは機能が多ければ多いほど、サポートが厚ければ厚いほどコストがかかります。初期コストだけでなく、ランニングコストも考慮して費用対効果を検証する必要があるでしょう。

(1).png)

使えるねっとの「使えるクラウドバックアップ」は情報セキュリティ対策にも効果的です。その特徴をご紹介します。

脆弱性診断やマルウェア対策など万全のセキュリティ対策

使えるクラウドバックアップの「アクティブプロテクション」は、ファイル、バックアップデータ、バックアップソフトへの疑わしい改変を即座に検出・遮断します。既知のランサムウェアはもちろん、未知のランサムウェアの攻撃も識別してくれます。

ランサムウェアに感染!アクティブプロテクションを使用した場合/使用しなかった場合の、検証ビデオはこちら

サイバー攻撃対策やパッチ管理まで、クラウドバックアップの多彩な機能を知りたい方はこちら

障害発生時もボタンひとつでデータを復元

使えるクラウドバックアップは、データが不正アクセスやウイルスの被害を受けた場合、ボタンひとつでデータを復元してくれます。追加コストは復旧データサーバの稼働した時間だけです。

※データ復元は、使えるクラウドバックアップのオプション機能(ディザスタリカバリオプション)で利用可能な機能です。

ディザスタリカバリについて知りたい方はこちら

管理者アカウントから社内の別デバイスを一元管理

使えるクラウドバックアップでは、社員が使用するデバイスのアプリケーションやシステム、データの状態を把握し、管理者はWeb管理画面上で設定変更を行えます。

中小企業にとって、情報セキュリティ対策は急務です。

用途や容量に合わせて多彩なプランから選べる使えるクラウドバックアップは月単価1,870円(税込)から、30日間の無料トライアルも実施していますので、お気軽にお問合せください。

使えるクラウドバックアップのサービス詳細ページはこちら>>

.jpg)

(1)情報セキュリティ対策を強化するメリット・デメリットは?

情報セキュリティ対策を強化する最大のメリットは、情報を安全に守れることです。また、情報セキュリティを強化するプロセスで、社内の業務フローや組織を見直すことになり、無駄を減らし、コスト削減にもつながります。

デメリットは、ルールが増えることで、業務の遂行が滞る可能性がある点です。

(2)セキュリティ管理者の役割は?

セキュリティ管理者の役割は、経営方針に基づき、情報セキュリティに関する組織全体のルールや施策を現場の実態に合わせて推進することです。

(3)一般的な情報セキュリティの組織体制は?

上述したように情報セキュリティの責任者は情報管理部門ではなく、経営者です。大規模な組織の場合は、経営者が策定した方針に従って、情報管理部門が施策をきちんと推進しているかチェックするための内部監査責任者や外部の専門家を置きます。

.jpg)

お電話でのお問い合わせはこちら:03-4590-8198

(営業時間:10:00-17:00)

新型コロナウイルスのパンデミックによって、わたしたちの働き方はおおきく変わりました。リモートワーク導入が急激に進んだ結果、その隙を狙ったサイバーセキュリティ攻撃が顕著に増加しています。今日は、コロナ時代に会社のデータとビジネスを守るために必要なサイバーセキュリティについて考えてみました。

31%の企業が「1日1回以上」の頻度でサイバー攻撃を経験

パンデミック発生後にサイバーセキュリティの脅威が高まっていることは、数々の統計で明らかになっています。アクロニス社が世界の3,400社を対象に今夏実施した調査(※1)によれば、計31%の企業が「過去3ヶ月に最低1日1回以上サイバー攻撃を受けている」と回答。9%の企業は、1時間に1回以上の攻撃を受けているといいます。攻撃の種類として多く報告されているのは、フィッシング詐欺、DDoS攻撃、ビデオ会議を狙った攻撃などです。

リモートワークへの対応でITコストは増加の一途

リモートワークへの対応は、企業のITコストにも影響を与えています。アクロニス社の同調査では、92%の企業が「リモートワーク移行のためにあたらしいテクノロジーやソフトウェアを導入した」と回答。72%の企業は、パンデミックでITコストが増大したと答えています。

高まるフィッシング詐欺の脅威に無防備な企業の実態

リモートワーク時代においては、サイバーセキュリティ対策がかつてなく重要な意味合いを持ちます。しかし企業のあいだで、最新のサイバー攻撃の動向に即した有効な対策が進んでいるとは言えません。たとえば、いま一番被害が増えている攻撃のひとつに「フィッシング詐欺」がありますが、フィッシング対策に効果的なURLフィルタリングを重視している企業はすくないのが現状。アクロニス社の調査では、サイバーセキュリティソリューションを選ぶときに重視する機能としてURLフィルタリングを選択したのはたった2%に過ぎませんでした。

コロナ時代に必要なセキュリティ対策をワンストップで

リモートワークが当たり前になり、サイバー攻撃のリスクが高止まりしているコロナ&ポストコロナ時代には、最新の動向を踏まえた、プロアクティブで柔軟なセキュリティ対策が求められます。しかしそれを実現するにはさまざまなソフトウェアを導入して複雑なオペレーションで並行管理する必要があり、これまでとくに中小企業にとっては現実的ではありませんでした。

そこで使えるねっとが先日あらたにローンチしたのが、「使えるクラウドバックアップ+(プラス)」です。使えるクラウドバックアップ+は、クラウドバックアップ機能とあわせて、いまの時代に必要なサイバーセキュリティ対策を単一のソフトウェアにまとめた、統合型のワンストップソリューション。以下の5つの分野をカバーする機能を網羅し、「使えるクラウドバックアップ+さえ導入しておけば安心!」という状態を実現します。

・特定:脆弱性診断、データプロテクションマップなど

・防御:マルウェア/ランサムウェアからの防御、保護ポリシーの集中管理など

・検知:ハードドライブのヘルスコントロール、ダッシュボードレポートなど

・対応:マルウェアの隔離、バックアップに組み込まれたパッチ管理など

・復旧:バックアップとディザスタリカバリ、リモートデスクトップなど

サイバーセキュリティ対策の簡易化とコスト削減にぴったりな「使えるクラウドバックアップ+」の便利さを、ぜひ一度体感してみてください。

使えるクラウドバックアップ+の詳細はこちら>>

お問い合わせ>>

※1:Acronis Cyber Readiness Report 2020 (PDF)

使えるねっとはこの度、「セキュリティ対策」と「バックアップ」を一元管理できる「使えるクラウドバックアップ+(プラス)」をリリースしました。

「使えるクラウドバックアップ+(プラス)」とは?

使えるクラウドバックアップ+は、人気のクラウドバックアップソリューション「使えるクラウドバックアップ」の機能に、セキュリティ管理ツールを統合した新サービスです。企業にとって欠かせないセキュリティ対策とバックアップを、ひとつの管理画面で簡単に一元管理できるようになります。

使えるクラウドバックアップ+のおもな特徴は、以下の通りです。

・わかりやすい管理画面で直感的な操作ができる

・事前にハードディスクの状態を可視化して、問題が発生する前に予測

・高度なマルウェア対策

・脆弱性やパッチ管理は、問題が発生する前に発見、修正

・すべてのデバイスを一元管理

・エンドユーザデバイスを遠隔操作で管理、時間もコストも節約

「使えるクラウドバックアップ+」サービス概要ページはこちら>>

「使えるクラウドバックアップ+」のここがすごい

使えるクラウドバックアップ+を利用すれば、最新の「セキュリティ管理」と安全な「クラウドバックアップ」を、同時に低コストで導入することが可能に。そのほか、使えるクラウドバックアップ+には下記のような注目ポイントがあります。

・バックアップと復元:あらゆるデバイスのアプリケーション、システム、データに発生するすべてのインシデントに対応する、迅速かつ信頼性の高い復元

・高度なマルウェア対策:次世代のフルスタックアンチマルウェア保護とAIベースのランサムウェア、およびクリプトマイニング検出

・遠隔デバイス管理:ITリソースを節約する包括的でシンプルなエンドポイントの管理ツールキット

「使えるクラウドバックアップ+」のおすすめ機能

使えるクラウドバックアップ+には、企業のセキュリティ対策とバックアップを便利にする様々な機能が搭載されています。そのなかから、いくつかのおすすめ機能を紹介します。

・問題が発生する前に脆弱性を検出する「脆弱性診断」

・パッチを適用する仕組みを自動化しクラウドで一元管理できる「パッチ管理」

・事前にHDD/SDDの不良を予測しデータ消失のリスクを低減する「ハードディスクの健康診断」

・デバイスのセキュリティ状態に点数を付けて可視化し判断する「保護対象デバイス診断」

・ウェブサイトへのアクセスをリストベースで許可または拒否する「URLフィルタリング」

・管理者が別部署や在宅勤務者のパソコン/サーバに遠隔で接続できる「リモートデスクトップ接続」

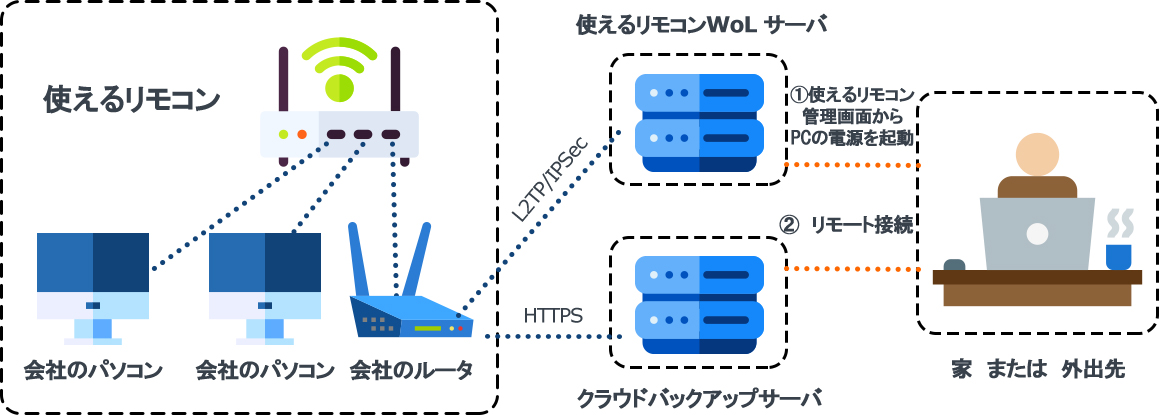

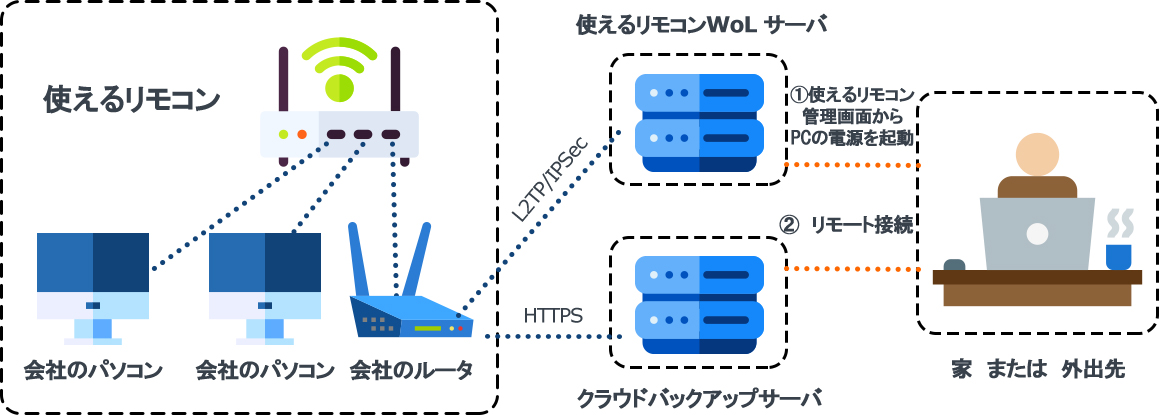

テレワークに最適なオプション「使えるリモコン」も登場

使えるクラウドバックアップ+には、遠隔操作で会社のパソコン/サーバの電源をONにできるオプション機能「使えるリモコン」も用意されています。

使えるリモコンを活用することで、たとえば「使えるリモコンで会社のパソコンの電源を入れたら、あとは使えるクラウドバックアップ+の管理画面から会社のパソコンにリモート接続」といった使い方が可能に。テレワークに最適です。

「使えるクラウドバックアップ+」の料金

使えるクラウドバックアップ+の価格は以下の通りです。

————————-

使えるクラウドバックアップ+ 月額料金

パソコン1台 + モバイル3台込み

・容量:1GB 1円~

・1台:500円~

また、使えるクラウドバックアップ+のオプションとして導入可能な「使えるリモコン」の価格は以下の通りです。

————————-

使えるリモコン 月額料金

・1台:¥2,980

・初期費用:¥20,000

※価格はすべて税抜となります。

その他プラン料金やオプションの詳細はサービス概要ページにてご確認いただけます。

「使えるクラウドバックアップ+」サービス概要ページはこちら>>

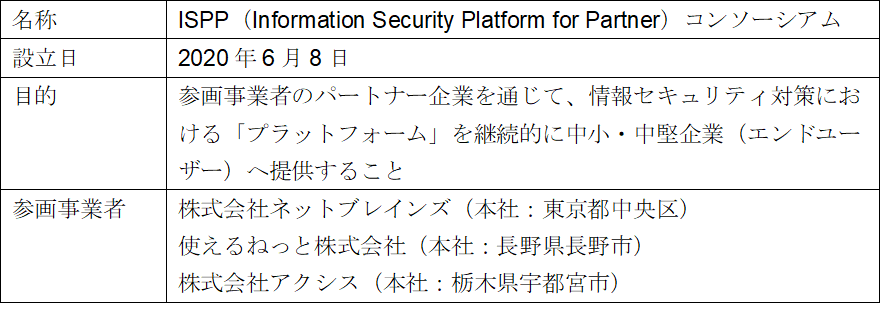

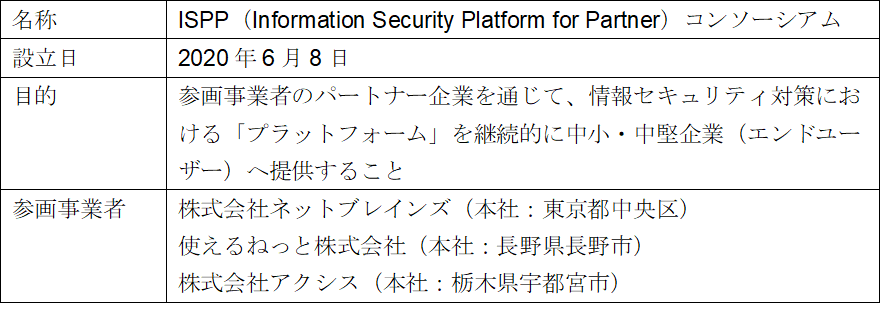

使えるねっとはこの度、株式会社ネットブレインズ(本社:東京都中央区)、株式会社アクシス(本社:栃木県宇都宮市)とともに、「ISPP(Information Security Platform for Partner)コンソーシアム」を設立いたしました。

ISPPコンソーシアムは、中小・中堅企業向けに実効性ある統合的な情報セキュリティ対策を提供することを目的としたコンソーシアム(共同事業体)です。

当コンソーシアムは、参画事業者の協業パートナー企業との連携により、そのパートナー企業が有する中小・中堅企業(エンドユーザー)向けに、包括的な情報セキュリティ対策を提供。従前の「ツール」依存ではなく、コンソーシアム参画事業者が有する、導入前/後の運用を組み合わせた「プラットフォーム」をワンストップで提供し、エンドユーザーの「高い実効性、継続性を有する情報セキュリティ対策」実現を目指します。

ISPPコンソーシアム設立の背景

昨今の情報セキュリティ対策は、従来から実施されていた水際で高度な技術を利用して検知する「予防措置」のみならず、未知の脅威の増加により必要となった「感染後措置」も意識した対策を実施することが要求されております。

一方で、直接エンドユーザーにサービス提供を行う側において、サイバーセキュリティキルチェーン(※1)に関する網羅的なスキルや体制を自前で用意することが難しく、結果として単品の製品やサービスのみに偏った提供形態となるケースが散見されます。

ISPP参画事業者は、製品の利活用とその運用を一体的に提供する事業者となり、従来の「製品のみ」の提供ではなく、中小・中堅企業(エンドユーザー)にとって最適かつ効果の高いセキュリティ対策「プラットフォーム(※2)」を継続的に提供することを目的として、この度「ISPPコンソーシアム」を設立しました。

ISPPコンソーシアムの概要

ISPPコンソーシアムのミッション

当コンソーシアムのミッションは、主に以下の3点からなります。

1. プラットフォーマー(セキュリティサービス基盤事業者)による相互協業

2. プラットフォームの提供先をISPP参画企業の「パートナー企業」に特化

3. 各ISPP参画事業者が持つパートナー企業ネットワーク間の「商壁」を排除。パートナー企業様への直接/効果的支援を実現

.png)

ISPPコンソーシアムは、各参画事業者の強みを相互協業によって最大化し、パートナー企業様とエンドユーザーのビジネスを情報セキュリティ対策の面から継続的かつ効果的に支援していきます。

※1:サイバーセキュリティキルチェーン

昨今の、段階を踏んで行われるサイバー攻撃を構造化したものを指します。アメリカのロッキード・マーチン社によって、2009年に提唱されました。元々軍事用語であったものを標的型攻撃に適用し、攻撃者の動きを7つのフェーズに分類。これを活用し、攻撃者の行動パターンを知ることで、攻撃抑止に繋げることが期待されます。

※2:プラットフォーム(セキュリティサービス基盤)

製品のみではなく、最適な導入・運用含め継続的にエンドユーザーに活用いただくための一体的な「サービス基盤」のこと。ISPP参画企業は、この「サービス基盤」を提供する事業者です。

【使えるねっとについて】

使えるねっとは、 幅広いジャンルの企業向けクラウドサービスを提供する「クラウドソリューションの総合商社」。 事業開始以来20年に渡り、 使いやすく高品質なクラウド製品をOEM(ホワイトラベル)/リセラー向けにリーズナブルな価格で提供しています。

100社以上のパートナー企業とのネットワークに加えて、 長野市で自社運営を行うデータセンターと、 長年の運用実績によって培ってきた独自のノウハウを活かし、 レンタルサーバー、 VPS、 専用サーバ、 クラウドバックアップなど幅広いニーズに対応可能な商品およびサービスの提供を行っています。

URL: https://www.tsukaeru.net/

【ネットブレインズについて】

ネットブレインズは「ITで日本の中小企業を元気に」をスローガンに、 ITインフラやセキュリティ、 災害対策に関する製品やサービスを、 1995年に創業後25年にわたり提供しております。

これまで培ったITインフラ構築のノウハウを活用したITアウトソーシングサービス(NBCSS)を2009年より展開、 これまで30社以上のお客様に提供。 その満足度の高さから、 継続率は90%を超えます。 ITアウトソーシングサービス(NBCSS)以外にも、 情報セキュリティサービスに特化したマネージメントサービス(NBRS)を2015年より展開、 独自のUTM多層防御マネージメントサービスをパートナーを通じておよそ4000社に提供しております。 セキュリティ、 サーバー、 クラウド等それぞれのスペシャリストがおり、 ITに関してお客様が抱えている問題やお悩みを共に解決する集団です。

また、 これまで提供してきた知見を社内でも積極的活用、 テレワークや業務効率化に取り組んでおり、 そのノウハウからお客様の働き方改革に貢献できるようなコンサルティングも行っております。

URL: https://www.netbrains.co.jp

【株式会社アクシスについて】

アクシスは医療機関を中心としたIT人材、 情報セキュリティ、 データ保護の3つ事業を通して安全で安心な社会創りの実現に向けサービスを提供しております。

エンドユーザーに近い距離だからこそ課題に気付き、 解決する為の答えを提供する。

それがアクシスの行っているサービスブランドやプロダクトとして形を成しております。

そのひとつがセキュリティ製品の情報を可視化して運用を支援する「MAGI」です。

MAGIの開発にあたり、 より多くの方に危機を意識してもらう為には、 どのような形が良いか?そして、 どのような伝え方が良いのか?この2点に着目しました。 その結果、 セキュリティ製品が把握している情報を「コミュニケーション(自然言語に変換)を通して伝える」という考えに至りMAGIが生まれました。 IT業務を兼任してセキュリティまで意識が回らない総務ご担当者様、 一人情シスとして多忙なIT担当者様、 そして最も意識して頂きたい経営者の方には、 ぜひMAGIをご利用頂きたいと考えております。 MAGIを通し脅威を身近に感じる事で、 企業として情報セキュリティに向き合うきっかけをご提供できれば幸いです。

URL: https://sixa.jp

サイト運営などでウェブホスティングを利用するとき、セキュリティ対策はもっともよく考慮すべき項目です。サイバー攻撃の被害が中小企業にまで広がる中、セキュリティが甘いとマルウェアなどの標的になり、重大な被害に遭ってしまうリスクがあります。

でも、どんなポイントに気を付けてホスティングサービスのセキュリティ対策の良し悪しを見極めればいいのでしょうか? 今回は、ウェブホスティングのセキュリティ対策で重要な機能・要素を厳選して5つご紹介します。

①バックアップと復元

ウェブホスティングのセキュリティ対策でまず大事なのが、サイトのバックアップを取れるかどうかです。普段からバックアップを取っておくことができれば、万が一の事態が発生しても、すぐにデータを復元して、ビジネスへのダメージを最小限に抑えることができます。サイバー攻撃対策のみならず、誤操作や設定ミスなどによるデータ喪失対策にも有効です。

②SSL対応

アドレスが「http」で始まる通常のプロトコルに代わり、「https」で始まるSSLを使用するのが一般的になりつつあります。主要なブラウザはすでに、ユーザーがhttpのサイトへアクセスした際に注意メッセージを表示するように。SSL対応はもはやオプションではなく、必須のものとなってきているのです。特にEコマースサイトなどを運営するなら、SSL対応の可否は必ずチェックしましょう。

安心サポート付き、選べる3プランの「使えるSSL証明書」

③WAF

WAF(ウェブアプリケーション・ファイアウォール)は、ウェブサイトへのアクセス状況をモニタリングし、悪意のあるアクセスを自動ブロックするシステムです。セキュアで信頼できると判断されたアクセスのみがサイトを見ることを許可されるので、サイトはハッキングやウェブ改ざん、DDoS攻撃などから安全に守られます。圧倒的な低価格とユーザーフレンドリーな操作性が魅力のクラウド型WAF「使えるwaffle」なら、高度なWeb攻撃遮断サービスを手軽に導入可能です。

使えるwaffleの詳細はこちら

④メールのセキュリティ

ウェブホスティングサービスを利用してメールシステムを運用するというケースも多いことでしょう。メールは今もサイバー攻撃で一番使われる攻撃経路ですから、フィルタリングなどメール専用のセキュリティ対策は欠かせません。未対策の場合は、ウイルス撃退率100%、スパム撃退率99.98%の「使えるメールバスター」をぜひご検討くださいね。

使えるメールバスターの詳細はこちら

⑤充実したサポート体制

不測の事態や困ったことが発生したとき、すぐにきめ細やかな対応をしてくれるサポート体制が整っていると、セキュリティ対策の観点からも安心です。使えるねっとなら、経験豊富なサポートスタッフが迅速・丁寧に対応。さらに専属技術スタッフが24時間365日、万全の保守体制でシステムを監視しています。安全・安心のウェブホスティングサービスをお探しなら、使えるねっとのサーバがおすすめです!

高い拡張性と可用性を備えた「使えるクラウド」

コストパフォーマンス抜群、大人気の仮想サーバ「使えるクラウドVPS」

お手頃価格の「共有サーバ」

カスタマイズ自由自在な「専用サーバ」(2024年新規販売終了)

新登場! WordPressホスティング

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.png)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.png)

.jpg)

(1).jpg)

.jpg)

.png)

.jpg)

.jpg)

.png)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

(1).png)

.jpg)

.jpg)

.png)