その便利さや手軽さから、企業の間でもクラウドサービスを導入する事例が増えています。データを安全かつ手軽にやり取りするために欠かせないファイル共有サービスに関しても、近年ではクラウドソリューションを選択するケースが多くなってきました。

ビジネスに様々な恩恵をもたらしてくれるクラウドコンピューティングサービスですが、やはり気になってしまうのがセキュリティ。クラウドを利用するメリットは理解しつつも、「セキュリティや使い勝手が心配で導入に踏み切れない」という方もいるのではないでしょうか。

クラウド導入にあたっては、信頼できる事業者を選ぶことが重要です。今回は、クラウドサービスのメリットとデメリットについて解説した上で、クラウドベースのストレージサービスを選ぶときに必ずチェックしておきたい、セキュリティ上の3つのポイントをまとめてみました。

法人向けクラウドストレージのおすすめを知りたい方はこちら

目次

クラウドサービスのメリットとは?

クラウドサービスのデメリットとは?

データセンターの安全性

サーバの管理体制

データ転送の暗号化

使えるファイル箱で簡単・安全にクラウドを導入

FAQ

クラウドソリューションには多くのメリットがありますが、ここでは代表的な3つのメリットについて取り上げます。

いつでも、どこからでもアクセスできる

従来のオンプレミス型のファイルサーバは社内LANによって構築されており、社外からのアクセスは想定されていません。それに対してクラウドサービスであれば、インターネット経由でデータを共有します。そのため、リモートワークで自宅で勤務していても情報共有や共同作業が簡単に行えます。

また、社外からのアクセスが可能なため、社員以外の取引先とも大容量のファイルの共有が可能です。多くのクラウドサービスではファイルごと、フォルダごとに権限設定ができるため、情報セキュリティの観点からも安心です。

コストを抑えられる

一般的にファイルサーバ構築のためにはハードウェアとしてのサーバ購入に加えて、サーバを稼働させるためのルーターやUPS(災害時などのためのバックアップ用電源)、サーバ設定用のPCなどハードウェア環境、さらにはソフトウェアのインストールや設定が必要です。サーバの購入費用だけでも最低でも20~30万円かかりますし、企業規模が大きくなれば100万円を超えます。それに加えて、他のハードウェアを購入し、ソフトウェアの設定をしなければなりませんから、初期コストだけでも中小企業にはかなりの負担になります。

それに対して、クラウドサービスであればハードウェアを購入する必要はなく、従業員数に合わせてプランを選択し、月額の利用料金を支払えば低コストで使い始めることができます。

BCP対策になる

BCP対策とは、「Business Continuity Plan」の頭文字をとったもので、「事業継続計画」と訳されます。つまり、企業が災害やサイバー攻撃などの緊急事態に直面したときに被害を最小限に押さえ、事業を継続できるようにするために行う対策や計画のことです。

企業にとって情報の価値はますます高まり、中には顧客情報などの機密情報も含まれています。そのため、情報漏えいや消失を防ぐために企業がいかなる対策をとるかは、投資家などのステークホルダーにとっても大きな関心事の1つといえるでしょう。

ファイルサーバはオフィスと同じ場所に設置するため、オフィスが被害を受ければデータも失われてしまいます。それに対して、クラウドストレージのデータセンターは災害や火災、停電にも耐えうる堅牢な設計であり、安全にデータを保管できます。その点でクラウドストレージはBCP対策の一環としても優れているといえるでしょう。

BCP対策について詳しく知りたい方はこちら

クラウド導入でDX化推進を検討している方はこちら

導入に多くのメリットがあるクラウドサービスですが、以下のようなデメリット、注意点もあります。ここでは2つ取り上げます。

カスタマイズに限界がある

クラウドサービスのデメリットの1つは、オンプレミス型のファイルサーバに比べてカスタマイズに限界がある点です。

上述したようにローカルファイルサーバの場合、ハードウェアの購入からソフトウェアのインストール、システムの構築まで自社のニーズに合わせて自由に行えます。それに対して、クラウドサービスはストレージ容量やユーザ数、セキュリティレベルに基づいてプランを選択できるものの、細かな設定には限界があり、ファイルサーバには及びません。

セキュリティ対策が必要

クラウドサービスの提供事業者はサイバー攻撃に対処するための自動アップデートなど、24時間体制でセキュリティ対策を行っています。といっても、セキュリティ対策はすべて任せて、自社では何もしなくて良いというわけではありません。

特に人為的なミスによってセキュリティリスクが発生しないように、IDやパスワードの管理、アクセス権限の付与などに関しては社内で明確なルールをつくり、周知徹底することが必要です。

また、クラウドサービスを選ぶ際には以下の3つのポイントに注意して導入することをおすすめします。

クラウドサービスを利用すると、データはサービス提供事業者のデータセンターに保存されることになります。セキュリティのことを考えると、データセンターの安全性、セキュリティ対策を確認することがとても大事なポイントになってきます。

具体的には、日本データセンター協会が制定した「データセンター ファシリティスタンダード」を参照するのも1つの手です。これは、グローバルな実情に合わせて作成された基準を、地震が多いなど日本の実情に合わせて改良したものです。

ティア1~4ごとに基準が設けられているので、データセンターのサービスレベルを測る1つの基準になります。

データセンターの立地については国内と国外のどちらが良いのか迷われると思いますが、二者択一というより、それぞれに一長一短あります。使えるねっとの国内データセンターは長野県にあり、その位置や地勢などから自然災害の影響を受けにくいエリアだといわれています。また前述のデータセンター ファシリティスタンダードでもティア3レベルの基準があります。

ティア3

・ 地震や火災など災害に対して、一般建物より高いレベルでの安全性が確保されている。

・ 機器のメンテナンスなど一部設備の一時停止時においても、コンピューティングサービスを継続して提供できる冗長構成の設備がある。

・ 建物およびサーバ室へのアクセス管理が実施されている。

・ 想定するエンドユーザの稼働信頼性:99.98%以上

ロケーションによりデータ転送速度も相違

また、データセンターのロケーションはデータの転送速度にも影響を与えます。クラウドであれば、自社のデータを世界中どこにいても同じように取り出し、処理できると思われるかもしれません。各サービスの特性により仕様は多少異なりますが、データは実際の物理的なロケーションに保存されているため、「データのロケーション」が国内か国外か、あるいはどのくらい離れているのかが重要なポイントとなる場合もあります。

ファイルを保管するためのサーバをどのように管理しているのかは、事業者によってそれぞれ異なります。

外部への情報漏えいリスクを避けるためには、情報セキュリティ対策が万全で、ネットワークの冗長化ができているサービスを選ぶことが最善だと言えます。

使えるねっとは24時間体制のサポート&セキュリティ対策が万全

使えるねっとでは10時から17時まで、オペレーターへの電話やチャットサポートにてサービスに関する疑問や質問を受け付けています。もちろん、メールでのお問い合わせもいつでも可能。加えて、サーバトラブルやハード障害などによるサーバダウン時の緊急連絡は24時間受け付けています。

また、使えるねっとはISO27001(ISMS)認定の万全なセキュリティ対策に加え、ネットワーク冗長、自家発電設備など20年以上のホスティングサービス提供の経験を生かし、最高基準のセキュリティポリシーで安定運用を実現しています。

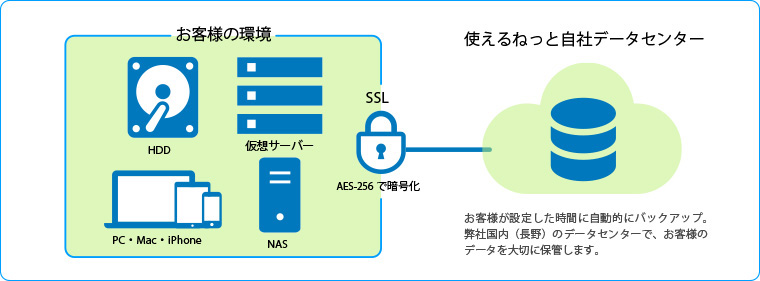

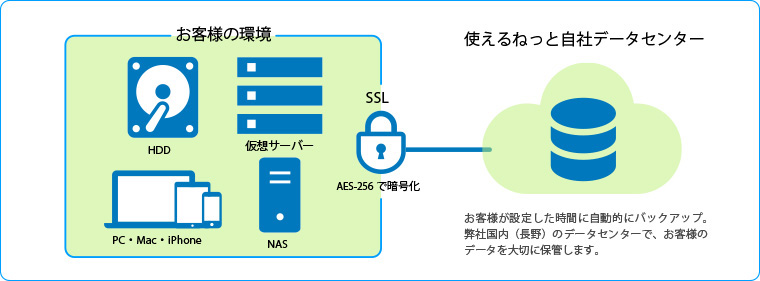

クラウドサービスのセキュリティにおいて必須ともいえるのが「暗号化」です。データをそのままの生の状態で転送するのではなく、暗号化と呼ばれる技術によって保護することにより、情報の機密性を保つことができるのです。

データを保管・転送するときにはそれぞれ暗号化技術が必要になりますので、利用するサービスがきちんと対応しているかどうか忘れずに確認しておきましょう!

AES-256ビット暗号化(高度な暗号化)とは?

一口に「暗号化」といってもさまざまな方法があります。その1つがAESです。AESとは「Advanced Encryption Standard(先進的暗号化標準)」の略で、米国国立標準技術研究所が公募の結果、2001年に承認した技術で、現在に至るまで通信データの暗号化アルゴリズムとして標準的に使用されています。

これは「共通鍵暗号方式」と呼ばれ、同じ暗号鍵を使用して暗号化と復号(暗号化されたものを元に戻す)を行う方式を採用しています。この場合、暗号化と復号に使う暗号鍵のデータが長ければ長いほど安全性が高くなります。この暗号鍵の長さを「鍵長」といい、一般的に「bit(ビット)」で表されます。

AES登場前はDESと呼ばれる暗号化方式が標準でしたが、その鍵長は56bitと短く総当たり攻撃に弱いのが弱点でした。それに対してAESは128、192、256bitの中から鍵長を選べます。つまりAES自体、2024年時点でもっとも安全性の高い暗号化技術ですが、その中でも鍵長が一番長いAES-256ビット暗号化は現時点で最強の暗号方式ということなのです。AES-256ビットの解読には、最高の計算速度を誇るコンピュータでも数百兆年かかるといわれるほどです。

使えるファイル箱ならセキュリティも万全で安心

使えるねっとが提供している法人向けファイル共有サービス「使えるファイル箱」はAES-256ビット暗号化を暗号化アルゴリズムとして採用しています。それだけでなく、2要素認証設定やウェブ管理画面のSSL化も行っており、万全のセキュリティ対策で安心です。

.png)

クラウドの導入では、安心・信頼できるサービスを選択することが一番大切なことかもしれません。データ管理体制がしっかりしているサービスを利用すれば、セキュリティを心配することなくクラウドの利便性を最大限活用できます。

「使えるファイル箱」は、セキュリティを第一に考えた厳重な体制でデータを管理しています。サーバは自社国内データセンターで熟練の専属スタッフが運用し、お客様のデータを保管から転送まで最新の暗号化技術できっちり保護。セキュリティ面にとことんこだわったサービスですが、ユーザ数無制限、大容量1TBで月単価21,230円(税込、1年契約)から導入していただけます。コストパフォーマンスの高さも大きな魅力といえるでしょう。

30日間の無料トライアルも実施しておりますので、クラウドストレージサービスの導入をお考えの方はお気軽にお問い合わせください。

クラウドストレージについて知りたい方はこちら

「使えるファイル箱」の詳細はこちら>>

使えるファイル箱についてさらに知りたい方はこちら

(1)クラウドが普及しない理由は何ですか?

クラウド導入が進む一方、さまざまな理由でクラウドサービスの利用を躊躇する企業も少なくありません。その理由として考えられるのは、業務で電子的にデータを管理したり、共有したりする必要性を感じないという点に加え、セキュリティリスクの懸念を挙げる企業もあります。

(2)クラウド導入とは何ですか?

クラウド導入とは、企業の基盤システムやデータ管理をクラウド上で行うように整備することです。従来のオンプレミス型のファイルサーバからクラウド導入をするのは敷居が高いと感じる場合、クラウドへの完全移行ではなく、オンプレミスとの併用を選択する企業もあります。

(3)クラウド導入にかかる期間はどのくらいですか?

ローカルでサーバシステムを構築する場合、自社環境に合わせてカスタマイズすることは可能であるものの、導入には長い時間がかかります。それに対して、クラウド導入にかかる時間は圧倒的に短くて済みます。例えば、使えるファイル箱であれば、最短で即日からのご利用も可能です。

.jpg)

お電話でのお問い合わせはこちら:03-4590-8198

(営業時間:10:00-17:00)

SNSやチャットサービスが普及した今もメールはビジネスコミュニケーション手段として欠かせませんが、常に付きまとうのが迷惑メールの問題です。迷惑メールは効率的な業務の支障となるばかりか、ウイルス感染などセキュリティ上のリスクも引き起こします。今回は、迷惑メールの実態を数字で追ってみました。

目次

日本で受信されるメールの約4割は迷惑メール

急増するビジネスメール詐欺(BEC)と標的型メール攻撃の脅威

迷惑メール対策のカギとは

メールセキュリティサービス「使えるメールバスター」で迷惑メールをかんたんブロック

FAQ

迷惑メールに関するデータの中でまず際立っているのが、その圧倒的な量です。総務省の統計によれば、日本国内で受信されるメールの件数は、1日あたり約14億6千万通(2023年9月時点)といいます。このうち迷惑メールの数は約37%にもなります。全メールに占める迷惑メールの割合は近年30%台後半~50%前後で推移しており、大きな改善は見られないのが現状です。日本の総人口が1億2,500万人だとすれば、1人あたり4.3通の迷惑メールを受け取っていることになります。

個人だけでなく、企業にも毎日膨大な数の迷惑メールが送信されており、何ら対策も講じないでいればさまざまなリスクがあります。

例えば、企業に送り付けられた迷惑メールはフィルタリング機能によって自動的に分類されますが、場合によっては重要なメールも迷惑メールに埋もれてしまう可能性があります。また、同僚や取引先からのメールを装って送られてくる標的型攻撃メールをうっかり開こうものなら、ウイルスに感染し、端末に保存されている機密情報流出の恐れもあります。個人情報に対する規制が厳しくなる中、情報漏えいが一度でも発生したら、企業の信用は地に落ちてしまいます。

迷惑メールの内容として多いのは主に出会い系、情報商材、金融関連などですが、ここ最近企業を標的にしたビジネスメール詐欺(BEC)が急増しています。BECとは、経営者、関係者、取引先などを騙って、金銭を攻撃者の口座に振り込ませようとするメール詐欺を指します。米国FBIのインターネット犯罪苦情センター(IC3)が2023年3月に公開した「Internet Crime Report2022」によると、アメリカにおけるBECの被害総額は2022年に約4,050億円(1ドル=150円で換算)に達しました。日本においては、警視庁が公開した「令和4年におけるサイバー空間をめぐる脅威の情勢等について」によると、2022年のネットバンキングによる不正送金の被害額が15億円を越えました。

また、主に企業をターゲットとして情報を不正に入手しようとする標的型メール攻撃も近年増加傾向にあり、注意が必要です。警察庁の統計によれば、標的型メール攻撃の件数は2014年には1,723件でしたが、2018年には6,740件へと急激に増えました。その後、2019年にいったんは2,687件まで減少したものの、2020年には再び3,978件まで増加するなど、依然として警戒すべき状況が続いています。

エモテットについて知りたい方はこちら

サイバー攻撃について知りたい方はこちら

企業の迷惑メール対策のカギとなるのが、「受信する前にブロックする」ことです。迷惑メール対策としてはメールソフトのフィルタリング機能を使うのが一般的ですが、実はこれだと万全とはいえません。メールソフト付属のフィルタリング機能は、すべてのメールを受信した上でその中から迷惑メールを振り分けるのが基本です。そのため迷惑メールがサーバ容量や回線の帯域を無駄に消費することになるほか、迷惑メールに添付されたウイルスや不正ソフトなどを自社ネットワーク内に侵入させてしまう懸念が生じます。

では、万が一迷惑メールだと気づかずに開いてしまった場合はどうすればよいのでしょうか?その場合は、まずその端末をネットワークからすぐに遮断しましょう。有線であればLANケーブルを外し、無線LANなら、Wi-Fiをオフにします。

次に、セキュリティソフトで端末がウイルスに感染していないかチェックします。いざというときに効果的にウイルスを駆除できるように、ウイルス対策ソフトは最新のバージョンにアップデートするのを忘れないようにしたいものです。

迷惑メール対策としておすすめしたいのが、使えるねっとの完全クラウド型メールセキュリティサービス「使えるメールバスター」です。使えるメールバスターは、迷惑メール・スパムメール・ウイルスメールなどを、お客様のメールサーバに届く前に遮断するサービス。学習型AI技術を採用した独自フィルタリングシステムにより、ウイルス撃退率100%、スパム撃退率99.98%という高精度を実現しました。ランサムウェア対策、標的型メール攻撃対策としても非常に有効です。

使えるメールバスターはクラウド型なので初期投資が不要で、月額11,770円~(300ユーザまで、1年契約プラン)という低コストで手軽に始められます。設定も簡単なので難しい専門知識は一切不要。独自の自己学習型スマート技術で継続的に精度改善や新しいマルウェアへの対応を行っているため、面倒なアップデート作業なども必要ありません。迷惑メール、サイバーセキュリティ対策にお悩みの方は、ぜひご検討ください。

使えるメールバスターの製品ページはこちら>>

お問い合わせフォーム>>

(1)クラウド型メールセキュリティサービスの導入のメリットは?

メールセキュリティサービスは、大きく分けてオンプレミス型とクラウド型があります。クラウド型のメリットは、すでにパッケージとして完成しているサービスのため、手軽に導入できる点です。初期費用も最小限ですみますし、導入や設定変更にかかる時間もオンプレミスに比べて圧倒的に短縮することが可能です。

(2)スパムメール対策の効果的な方法は?

スパムメールとも呼ばれる迷惑メール対策の1つの効果的な方法は、フィルタリング設定です。フィルタリングの設定には「ブラックリスト」と「ホワイトリスト」があります。ブラックリストとは、スパムメールを送信してくるサーバをリスト化し、該当すれば受信を拒否する仕組みです。逆に、ホワイトリストには正規の通信事業者が含まれます。ホワイトリストだけでフィルタリングすると、指定されたメールアドレス以外はすべて受信を拒否するため、利便性が低下します。必要に応じてブラックリストとホワイトリストを併用するとよいでしょう。

自社でサーバを保守・管理するより導入コストが低く、データ共有などの面で使いやすいためクラウドストレージを検討する企業が増えています。しかし、最大の懸念点はセキュリティです。

この記事では、データセキュリティの仕組みについてまず理解した上で、クラウドストレージの安全性についてしっかりと検証します。

目次

クラウド(オンライン)ストレージの安全性

クラウドストレージとは

クラウドストレージ│セキュリティ上の3つのリスク

クラウドストレージのセキュリティ事故事例

クラウドストレージを導入する6つのメリット

クラウドストレージで有効なセキュリティ対策

クラウドストレージを選ぶ際に重視するべき8つのセキュリティ機能

セキュリティに優れたクラウドストレージを選ぶポイント8つ

セキュリティに強いクラウドストレージおすすめ比較11選

「使えるファイル箱」のデータの安全性

「使えるファイル箱」ならかんたんで効率的

FAQ

「クラウド」という言葉はビジネスですっかりおなじみになりましたが、漠然としたイメージしか持っていない方も多いのでは?この記事ではまず「クラウドストレージとはそもそも何か」という点について理解し、クラウドがその特性ゆえにさらされやすい代表的なサイバー攻撃について説明します。

クラウドストレージのおすすめ比較を知りたい方はこちら

ストレージとはデータを保管する記憶装置のことです。パソコンやスマートフォン、タブレット端末などにはすべてストレージが内蔵されており、データを保存したり管理したりできます。内部ストレージだけで容量が不足する場合には、外部ストレージを端末に接続できますし、バックアップや過去データの保管に使われることもあります。

クラウドストレージは直接端末に接続しなくても、インターネット経由で保管しているデータにアクセスして利用できます。また、ユーザが必要な分だけ利用できるのもクラウドストレージの特徴です。さらにストレージの保守管理はクラウドサービスを提供する事業者が行ってくれるため、自社に専門スタッフを配置する必要はありません。

クラウドストレージとは何かを知りたい方はこちら

クラウドがさらされやすいサイバー攻撃の特徴

導入コストが低く、使いやすいのが特徴のクラウドストレージですが、セキュリティ面での心配はないのでしょうか?以下、クラウドがさらされやすい代表的なサイバー攻撃を取り上げます。

中間者攻撃(MITM)

中間者攻撃は「MITM(Man in the middle)」と略されます。その手法から「バケツリレー攻撃」とも呼ばれますが、サイバー攻撃者がユーザとサービスの間に割り込み、受け渡すデータを盗み見たり、改ざんしたりする行為です。比較的古くからあるサイバー攻撃の手法ですが、近年急増しています。

サイバー攻撃者はどのように暗号化された通信内容を盗み見るのでしょうか?例えば、通信している当事者が公開鍵暗号でやり取りしているとします。サイバー攻撃者は一方から送られてきた公開鍵を取得し、他方には自分の公開鍵を送信します。それを受け取った側は攻撃者の公開鍵で暗号化したデータを送信しますが、攻撃者はそれを中間で横取りし、自分の秘密鍵で複合します。そのようにして、攻撃者は中間に割り込み、当事者に気付かれることなく、情報を盗み取ったり、改ざんしたりするのです。

その他不正なファイルアクセス・ハッキング

クラウドサービス事業者が保管しているデータは膨大であり、その中には多くの個人情報、取引上の機密事項、知的財産、財務情報などが含まれています。そのようなデータはハッカーにとって宝の山であり、不正ファイルアクセスやハッキングの標的になりやすいといえます。

2024年2月に情報処理推進機構(IPA)が公表した「コンピュータウイルス・不正アクセスの届出状況」によると、2023年に届出があった不正アクセスの対象となった電算機の設置環境のうち最も多かったのは「自組織内(オンプレミス)」の37.8%で、次に多かったのは「レンタルサーバ(ホスティング)」の22.2%でした。「クラウド環境(AWS、Azure等)」も決して少なくはなく14.0%で、「クラウドサービス」も11.3%を占めています。近年、楽天やPayPay、イオン、ANAなどクラウドサービスを利用する企業が次々と不正アクセスの被害に遭ったのも記憶に新しいところです。

参考:独立行政法人情報処理推進機構 「コンピュータウイルス・不正アクセスの届出状況 [2023年(1月~12月)]

企業規模に関わらず導入が進んでいるクラウドストレージですが、それだけに機密情報がサイバー攻撃などにより狙われやすくなっています。そのため、クラウドストレージを利用する場合はセキュリティ対策を万全にしなければなりません。

まずクラウドストレージが直面しているセキュリティ上の3つのリスクについて解説します。

1. 情報の外部漏えいのリスク

上述した中間者攻撃などのサイバー攻撃以外にも、クラウドストレージには情報の外部漏えいのリスクがあります。例えば、クラウドストレージはアクセス権限の設定を自由に行えますが、不注意で社外秘のデータを誰でもアクセスできる状態にしてしまう可能性もあります。社外の取引先なども含めて幅広く共有できるのがクラウドストレージの便利な点ですが、それがリスクにつながることも認識しておきましょう。

2. サーバ停止によるデータ消失のリスク

オンプレミスだけでなく、クラウドストレージにもサーバの停止のリスクがあります。クラウドストレージを利用する場合、機密情報はデータセンターに保管されています。一般的にデータセンターは災害の影響を受けにくい場所に設置されていますが、想定されている南海トラフ巨大地震や首都直下地震などのような、大規模な災害が起きた場合にはデータセンターのサーバが停止し、データ消失の可能性も否定できません。

3. ユーザアカウントの外部漏えいリスク

ユーザアカウントがウイルス感染などにより外部漏えいするリスクもあります。いったんユーザアカウントが外部に漏えいすると、クラウドストレージに保管されている機密情報への不正アクセスが可能になります。もし、その情報が顧客の個人情報であれば、外部漏えいに対して損害賠償などの責任を問われることにもなり、企業は甚大な被害を被ります。

クラウドストレージを利用している企業においてセキュリティ事故が起きた場合、どのような被害が想定されるのでしょうか。以下では、米金融大手企業と内閣府の事例を取り上げます。どちらもセキュリティに対する意識は非常に高い組織でしたが、残念ながら事故は起きてしまいました。以下の事例を見ながら、どうすればその事故を防ぐことができたのか一緒に考えてみましょう。

米金融大手Capital One│大規模な情報漏えい

2019年7月、米金融サービス大手のCapital Oneから1億件を超えるクレジットカード利用者やカード申請者に関する情報が流出しました。同社は事故当時AWSの大口ユーザでしたが、具体的な要因はWebファイアウォールの設定ミスだったといわれています。そのためAWS側はクラウドシステムというインフラ自体の問題ではないとしています。

参考:IT Leaders 「Capital Oneの1億件超個人情報漏洩から我々が学ぶべきこと:第2回」

内閣府│ファイル共有ストレージに不正アクセス

2021年4月、内閣府などが利用するファイル共有ストレージ「FileZen」に外部からの不正アクセスがなされました。このファイル共有ストレージは内閣府職員が外部関係者とファイルをやりとりするために利用していたようです。内閣府によると、この不正アクセスにより、231人分の個人情報が流出した恐れがあると発表しました。

参考:日経クロステック 「内閣府のファイル共有ストレージに不正アクセス、231人分の個人情報が流出した可能性」

従来、多くの企業が社内サーバを設置して情報を保管していました。しかし、近年、クラウドストレージの導入が進んでいるのにはそれなりの理由があります。

以下では、クラウドストレージを導入する6つのメリットについて説明します。毎日のビジネスでの使い勝手の良さに加えて、もしもの時に備えたリスクヘッジとしても有効な施策といえることがお分かりいただけると思います。

1. データを集約して共有できる

メールでデータをやり取りする場合、大容量のファイルだと数回に分けて行わなければなりません。この点、クラウドストレージを利用すれば、大容量のファイルも簡単に共有できます。また、データを集約し、整理できるため、必要なデータが見つからずにあちこち探して時間を浪費するリスクも減らせます。共有できる範囲も社内だけでなく、社外の取引先にも広げられるので便利です。

2. スムーズに共同作業ができる

クラウドストレージにデータを集約しておけば、どこにいても簡単にアクセスできます。データを必要とする人が複数の拠点に分かれていたり、リモートワークをしたりする場合もスムーズに共同作業ができます。また、社内メンバーだけでなく、協力会社やクライアントにユーザアカウントを渡し、ログインしてもらうこともできます。

加えて、現在では従業員が業務に使用する端末も多岐に渡ります。オフィスではパソコンを使っていても、出先ではタブレットやスマホでデータをチェックすることもあるでしょう。そんなときにどんな端末からもログインできるクラウドストレージにデータが集約されていれば、コミュニケーションギャップや時間のロスが減らせることに加えて、生産性の向上も期待できます。

3. セキュリティに優れている

総務省「情報通信白書(令和2年度)」によると、「クラウドサービスを利用しない理由」として最も多かったのは「必要がない(45.7%)」でしたが、次に多かったのが「情報漏えいなどセキュリティに不安がある(31.8%)」でした。

企業の機密情報、顧客個人情報が自社のサーバではなく、サービスの提供業者のデータセンターに保管されること、上述したような不正アクセスのリスクを考えると、預ける側として不安を感じるのも無理はありません。ただ、だからといって自社で保守管理を行うから安心という訳でもないでしょう。一般的にいってクラウドサービスの提供業者は情報漏えい防止のために万全の対策を講じているため、セキュリティレベルは相対的に高いといえます。

この点、総務省はクラウドサービス事業者が行うべき主要な情報セキュリティ対策に関してチェックリストを設けており、「利用するクラウドサービスのサービス条件を、事業者との契約内容や規約で確認して、十分な情報セキュリティ対策を行っている事業者やサービスを選定するようにしてください」と注意を喚起しています。

4. サーバ運営・管理の手間を省ける

クラウドストレージを導入すれば、自社でサーバを設置し、運営・管理する手間を省くことができます。自社でサーバを運営し、管理するためには情報システムの担当者の常駐が必要になり、その分、コストがかかります。それに対して、クラウドストレージを導入すれば、管理はすべてサービスの提供業者が行ってくれるため、経費を削減できます。

ファイルサーバのクラウド比較を見たい方はこちら

5. 災害時に備えられる

社内サーバに比べて、クラウドストレージは災害時にもデータ消失のリスクが低いといえます。上述したように大規模な災害が発生すれば、クラウドストレージのデータセンターにも影響が及ぶ可能性があります。しかし、多くのデータセンターは災害に強い立地にあり、建物自体も免震構造など、対策がしっかりなされています。BCP(事業継続計画)対策としても、クラウドストレージは有効なのです。

BCP対策について知りたい方はこちら

6. 法人に特化したサービスがある

クラウドストレージには個人向けのものと、法人に特化したサービスがあります。法人に特化したサービスは有料ですが、セキュリティ対策がしっかりしています。また、機能面も充実しており、アクセス権限などもより細かく設定することが可能です。さらに、ユーザ数やストレージ容量も法人での使用に耐えられるようになっています。

クラウドストレージのメリットの1つは、高度なセキュリティ対策をサービスの提供事業者が行ってくれることです。ただ、セキュリティ対策はすべて事業者任せでよいわけではありません。サービスを受ける側もセキュリティに関するリテラシーを身に付け、対策を講じるようにしましょう。3つのポイントを取り上げます。

パスワードの厳重な管理

クラウドストレージサービスに限ったことではありませんが、パスワードは厳重に管理しましょう。使いまわしや単純な文字列や推測されやすいものは避けます。内閣サイバーセキュリティセンター「インターネットの安全・安心ガイドブック」によると、ログイン用パスワードは英大文字小文字+数字+記号で10桁以上が安全とのことです。また、誰もが目につく場所にパスワードを記録したり、保管したりするのもNGです。

参考:内閣サイバーセキュリティセンター 「インターネットの安全・安心ガイドブック」

データのバックアップ

クラウドサービス事業者のセキュリティ対策をどれだけ熟慮して選んだとしても「絶対安全」はあり得ません。サイバー攻撃、自然災害、システム障害など、クラウドストレージに保管された情報もいつ、どんな形で失われるか分からないため、データのバックアップは欠かせません。クラウドストレージ側にバックアップサービスが備わっているかを確認し、また利用者側でもバックアップ態勢を構築しておくのが理想です。

セキュリティに優れたサービスを導入

クラウドサービス事業者を選ぶ際には、まずセキュリティに優れたサービスを備えているかを確認しましょう。その1つに「サーバの冗長化」があります。サーバが冗長化されていれば、メインのシステムに障害や故障が発生しても、サブの電源設備や機器に切り替えることで、大きな問題につながりにくくなります。

現在、クラウドストレージサービスを提供している事業者は数多くあります。自社に最適なサービスを選ぶ際に考慮すべき要素はたくさんありますが、何といってもセキュリティ機能のチェックを怠ることはできません。ただ、各社のサービス紹介を見ても「よく分からない」という人も少なくないでしょう。ここでは、クラウドストレージを選ぶ際にチェックしておきたい8つのセキュリティ機能について説明します。

1. 外部からの不正アクセスにおける対策機能

外部からの不正アクセスはさまざまな形で行われ、ハッカーの手口も日々変化しています。そのため、クラウドストレージ側にも種々の攻撃からデータを保護するための対策機能が求められます。例えば、以下のようなものが挙げられます。

|

目的

|

対策

|

|

第三者のなりすましによる不正アクセス防止

|

IPアドレス制限、二要素認証、デバイス管理

|

|

データを暗号化し、改ざんや盗み見を防止

|

SSL

|

|

ランサムウェア対策

|

バルクファイル復旧

|

|

保存データの暗号化

|

AES

|

2. 不測の事態に対応できる対策機能

クラウドストレージを襲う不測の事態には、外部からの不正アクセスに加えて自然災害やシステム障害が挙げられます。そうした状況に対処するために、クラウドストレージが上述したバックアップやサーバの冗長化などの機能を備えているかも検討しましょう。BCP対策を念頭においてクラウドストレージを検討している場合は、データセンターの場所やバックアップ拠点を増やせるかどうかについてもチェックします。

3. 認証機能

認証機能とは、ユーザがクラウドストレージを利用する際に、その正当性を検証するための機能です。システムに認証されれば、クラウドストレージ内のファイルやデータを閲覧したり、編集したりすることが可能になります。セキュリティを重視すれば、認証をより厳格にすることになりますが、その分使い勝手が悪くなってしまいます。

認証機能には以下のようなタイプがあります。

二段階認証

二段階認証とは、認証の際にIDとパスワードを用いた認証以外に、別の認証を求める方式を指します。具体的にはセキュリティコードを携帯端末に送信したり、アプリでのログイン可否の選択を行ったりします。認証方法は本人固有の情報であればあるほど安全性が高くなるため、指紋や虹彩などの生体認証を組み合わせることもあります。

シングルサインオン

シングルサインオン(Single Sign On)とは、1つのIDとパスワードで複数のアプリケーションやサービスにログインできる方式を指します。シングルサインオンのメリットは、さまざまなサービスに1つのIDとパスワードでログインできるため、利便性が向上し、パスワードの管理の負担が減ることです。結果として、企業の業務効率も向上します。

参考:株式会社大塚商会 「シングルサインオン(SSO)とは」

IPアドレス制限

IPアドレスとは、ネットワークにつながれている端末に割り当てられた「住所」のようなものです。IPアドレス制限とは、IPアドレスに基づいてWebサイトへのアクセスを制限することを指します。例えば、企業の管理者ログ画面などには特定のIPアドレスからしかアクセスできないように制限をかけておけば、セキュリティを高めることができます。

4. ログ管理機能

ログ管理機能とは、クラウドストレージ内の特定ファイルに誰がアクセスや編集をしたのか、履歴を残すための機能を指します。ログ管理機能により、不審なユーザの閲覧や編集をモニターできます。もし、異常なログを認識した場合にはアラート通知も可能です。

また、万が一情報漏えいなどのセキュリティ事故が発生した場合も、ログ管理機能を使って原因を追求することが容易になります。

5. アクセスコントロール機能

アクセスコントロールとは、システムや端末に対してユーザがアクセスして閲覧したり、編集したりすることを制御する機能を指します。アクセスコントロール機能によって、企業は不正アクセスからクラウドストレージ内の機密情報を守ることができます。サイバー攻撃のような外部からの攻撃だけでなく、内部の従業員による悪意を持った持ち出しからも情報を保護します。

6. バージョン管理機能

バージョン管理機能とは、ファイルやフォルダの更新を記録して、管理することを指します。バージョン管理機能があれば、開いているファイルやフォルダが最新のものかどうかをチェックすることが容易です。また、過去の更新も記録できるため、以前のバージョンにさかのぼって復元することができます。どのくらい前までさかのぼれるかはサービスによって異なります。

7. カントリーリスク対策機能

カントリーリスクとは、契約や取引の相手先が所在する政治や経済環境によって変動する信用リスクのことです。クラウドストレージサービスを選ぶ際にもカントリーリスクを考慮にいれるべきです。もし、データセンターが海外にあれば、そこに保存されているデータの取扱いに関しても、現地の法律が適用されます。例えば、アメリカではテロ対策とみなされれば、データが裁判所や政府機関によって押収されることもあり得ます。

8. ディザスタリカバリ機能

ディザスタリカバリ機能とは、DRとも短縮されますが、「災害復旧」のためのシステムを指します。上述したBCPがシステム障害やテロなどの緊急事態に直面しても、被害を最小限にとどめ、事業を継続するための計画を指すのと区別しておく必要があります。DRのための方法はいくつかありますが、最も重要なのはデータのバックアップです。

ディザスタリカバリについて知りたい方はこちら

数多くあるクラウドストレージサービスを選ぶ際に、セキュリティは非常に重要なポイントです。しかし、他にも考慮すべき要素があります。検討しているサービスの信頼性をチェックするために、企業の導入実績や第三者機関の認証取得の有無を確認しましょう。また、使い勝手の良さはカスタマーサポートの充実や無料トライアルの有無とも関係しています。もちろん、ストレージ容量や導入コストも検討すべきことはいうまでもありません。

1. セキュリティサポート

上述したセキュリティ面でのサポートに加え、規格認定もチェックしておくとよいでしょう。規格認定とは、クラウドストレージ事業者の情報資産管理体制を第三者機関がチェックし、適切に運用されているかどうかを証明することです。

例えば、「ISO認証」や財団法人マルチメディア振興センター「ASP・SaaS安全・信頼性に係る情報開示認定制度」、一般社団法人クラウドサービス推進機構「CSPAクラウドサービス認定」などがあります。こうした規格認定が得られていれば客観的にセキュリティサポートのレベルが高いと判断できます。

2. ストレージ容量

企業の情報資産は増える一方ですから、一定容量のストレージを備えていることも欠かせません。容量無制限のサービスもありますが、ただ容量が大きければ良いという訳ではありません。会社の規模や従業員(ユーザ)数などによっても必要になるストレージの容量は異なるでしょう。大切なのは、自社の将来性も踏まえて、適切なストレージ容量を選択することです。

3. 操作性

クラウドストレージを操作するために別途ソフトやインターフェースを導入しなければならなかったり、操作が複雑だったりするとせっかく導入してもあまり使われない可能性もあります。理想は従業員が操作について多くの学習を必要としない、シンプルで直感的に扱えるサービスを導入することです。これまで社内サーバを利用してきた場合は、エクスプローラーやFinderの操作性に近いものならスムーズに移行できるはずです。

4. 導入コスト

クラウドストレージの料金体系はざっくり分けて、ユーザ数無制限の料金定額制か、アカウント数に応じた従量課金制があります。

一般的にクラウドストレージサービスのセキュリティ機能が充実すればするほど、ストレージ容量が大きくなればなるほど、また使えるユーザ数が増えれば増えるほど、導入コストが高くなります。自社の導入目的に適合する機能とコストを兼ね備えた事業者を選びましょう。

クラウドストレージサービスは導入コストが自社サーバ設置に比べて低く、保守管理・運用コストもかからないといわれます。それは確かにその通りですが、長期的な視点でみることも重要です。クラウドストレージを一旦導入した後にすぐ自社サーバに切り替えることは困難です。つまり、クラウドストレージの場合は、何年にもわたって事業者に対して毎月定額料金を支払うため、場合によっては導入コストはかかっても、自社サーバ設置のほうがコストを抑えられるかもしれません。

5. カスタマーサポート

サーバのトラブルやハード障害が発生したときなど、24時間緊急連絡を受け付けてくれるサポートセンターがあれば心強いのは間違いありません。また、通常の使用においても操作に関する疑問、契約状況や請求関係の確認をすぐにしてくれるサポートセンターが充実しているかもチェックしておきましょう。さらに電話だけでなく、メールやチャットでのサポートがあればちょっとした質問もすぐに解決できます。

6. 無料トライアルの有無

多くのクラウドストレージサービスでは、正式な契約の前に無料で使い勝手を試せる無料トライアルを実施しています。各事業者のホームページでサービスの概要について情報収集しても、実際に使ってみないと分からないことがたくさんあります。機能が使いやすいか、容量が自社にとって十分か、などチェックしましょう。また、セキュリティ面に問題がないかも確認しておきたいポイントです。

7. 企業の導入実績の有無

クラウドストレージサービスを比較検討する際にどうしても気になるのが、企業の導入実績ではないでしょうか?「全世界で〇万社導入」などと紹介してあると、つい飛びつきたくなってしまいます。しかし、どれだけ多くの企業が導入しているかだけでなく、自社と業態や企業規模、従業員数が類似している企業によって選ばれているのか、という点も忘れずにチェックしておきましょう。

8. 自社のセキュリティポリシーと合致しているか

企業はそれぞれのセキュリティポリシーを策定しています。セキュリティポリシーとは、企業が情報セキュリティを保つための全体的な方針のことです。クラウドストレージサービスを選ぶ場合には、セキュリティポリシーに含まれる具体的な要件をきちんと満たしているかを確認しましょう。もし、標準的機能では合致しない場合は、サービスをカスタマイズする必要があるかもしれません。

|

サービス名

|

月額(プラン)

|

セキュリティ

|

機能

|

|

使えるファイル箱

|

スタンダードプランの場合 21,230円(税込、1年契約の場合)

※年契約の場合、初年度は全額返金保証

|

・AES256ビット暗号化

・2要素認証設定

・サーバ内シークレットキー

・ウェブ管理画面のSSL化

・ランサムウェア対策

|

・ユーザ数無制限

・IDやパスワード管理の一元化

・ユーザごとに権限設定

・使いやすいインターフェース

|

|

Dropbox

|

Standardの場合 1,500円(1ユーザあたり、年間払いの場合)

|

・パスワード保護

・期限付きリンク

・ダウンロード制限

・30日間はデータを復元可能

|

・ファイルリクエスト機能

・携帯端末からアクセス

・Dropbox上で直接ファイル編集

|

|

Box

|

Businessの場合 1,881円(税込、1ユーザあたり、年払いの場合)

|

・多要素認証

・シングルサインオンプロバイダとの統合

・セキュリティ設定を分類化

|

・1,500以上のアプリ統合

・Webアプリでの電子サイン

・標準ワークフロー自動化

|

|

GigaCC ASP

|

10IDの場合 12,000円〜(税抜)+初期費用 50,000円(税抜)

|

・2段階認証機能

・2要素認証機能

・ウイルスチェック機能

・グローバルIPアドレス制限

|

・AzureADとID連携

・PDFファイルに直接記入

・シングルサインオンによる連携

|

|

クリプト便

|

エントリープランの場合 1,000円(1ユーザあたり)

|

・「ISO/IEC27017」、「ISO/IEC27018」を取得

・「AAAis」を付与

・ログ管理機能

・通信経路暗号化(TLS)

|

・オートパイロットオプション

・最大4GBの大容量送付

・シングルサインオンによる連携

|

|

Fileforce

|

Unlimited-1の場合 55,000円(税別、年契約の場合)

|

・キャッシュデータの自動暗号化

・バージョン管理機能

・ランサムウェア対策

・自動ウイルスチェック

|

・Active Directoryに基づく権限管理

・Officeアプリ上で編集

・更新時に自動で履歴を保存

|

|

SECURE DELIVER

|

デリバー500の場合 38,000円(税別)

|

・ウイルスチェック

・サーバ内のデータを暗号化

・誤送信時のURL無効化

|

・ユーザの一元管理

・最大60GB(10ファイル)の送受信

・IDを持たないユーザとの送受信

|

|

OneDrive for Business

|

Plan 1の場合 630円(税抜、1ユーザあたり、年間サブスクリプション)

|

・SSL/TLSによる暗号化通信

・データ損失防止(DLP)機能

・接続できる端末の制限

|

・ファイルオンデマンド

・差分同期

|

|

NotePM

|

プラン8の場合 4,800円(税込)

|

・SAML2.0によるシングルサインオンに対応

・2段階認証

・ログイン連続失敗でアカウントロック

|

・全文検索

・チャット連携・API対応

・フォルダで階層化して情報整理

|

|

PrimeDrive

|

1GBの場合 12,000円+初期費用 30,000円

|

・ユーザごとのIPアドレスを制限

・モバイル端末からの利用をユーザごとに制限

・ディザスタリカバリ機能

|

・ユーザ一括登録・削除機能

・モバイル端末からの利用

・Microsoft Office Online連携機能

|

|

KDDIファイルストレージ

|

10GBプランの場合 76,780円(税込)

|

・IPアドレス/利用端末制限

・パスワードポリシー設定機能

・ファイル/フォルダの時限機能

|

・グループごとにアクセス権を 設定

・ユーザごとの容量割り当て

・ユーザアカウントの一括登録

|

※記載の月額はサービスにより契約期間(月払い、年払い)などの区分が異なります

自社のニーズにぴったり合ったクラウドストレージサービスを選ぶためのポイントを説明してきました。セキュリティに強いかどうかが最重要ポイントですが、機能が充実しており、自社の企業規模にあった容量を備えているものを選びましょう。また、導入前に無料トライアルがあること、導入後にはきめ細やかなサポートをしてくれるかも重要でしょう。

以下では、おすすめのクラウドストレージ11選をご紹介します。

1. 使えるファイル箱

使えるファイル箱は、使えるねっとが提供するクラウドストレージサービスです。国内企業の大部分を占める、将来性のある中小企業に是非使っていただきたいサービスといえます。

その理由は、ユーザ数が無制限のため、小規模のオフィスからスタートし、事業が拡大しても追加料金なしで使えるからです。つまり、従業員が100人でも、1,000人でも料金は一律、ユーザ課金や権限発行に悩むことはなく、低コストで運用を続けられます。アクセス権の設定の自由度も高いため、取引先などにIDを発行し、データのやりとりもできます。

使えるファイル箱は継続的に機能のアップデートが行われており、いつでも安心してお使いいただけます。特に注力しているセキュリティ面の特長は以下の通りです。

・AES256ビット暗号化

・2要素認証設定

・サーバ内シークレットキー対応

・ウェブ管理画面のSSL化

・ランサムウェア対策

・管理者権限で遠隔データを削除可能

・ISO認証データセンター(長野)

機能面も以下のように充実しています。

・使いやすいインターフェース

・IDやパスワード管理の一元化

・共有リンクの作成

・モバイル端末との連携

・ユーザごとに権限設定

・999世代まで復元可能な世代管理

・スキャンしたデータを自動でアップロード

・他のアプリケーションからも直接保存可

・ブラウザ上でOfficeファイルを直接編集&同時編集可

・共有フォルダへのアクセス権限の取り消し可

・発行したパブリックリンクの無効化が可能

サポート体制は、電話・メール・チャットいずれにも対応しています。サーバのトラブルやハード障害などの緊急問い合わせは24時間対応してくれます。また、30日間の無料トライアルも実施。問い合わせの即日か翌営業日には対応してくれるため、トライアルが必要なければ最短で即日からの利用も可能です。スピード感が求められる中小企業の心強いパートナーです。

料金体系は以下の通りです。スタンダードプランは容量1TB、アドバンスプランは容量3TBで、どちらも1年契約の場合、業界初の初年度全額返金保証が付帯します。

|

プラン

|

スタンダードプラン

|

アドバンスプラン

|

|

容量

|

1TB

|

3TB

|

|

1カ月契約

(月額、税込)

|

25,080円

|

75,680円

|

|

1年契約

(月単価、税込)

|

21,230円

|

60,500円

|

公式HP:使えるファイル箱

2. Dropbox

Dropboxは個人向けの無料クラウドストレージサービスです。Dropboxを法人向けに特化したサービスがDropbox Businessであり、有料です。ユーザ数無制限のため、企業の成長に合わせてどのフェーズでも利用できるのがDropbox Businessの大きな特徴でしょう。

セキュリティ面には以下のような特徴があります。

・パスワード保護

・期限付きリンク

・ダウンロード制限

・30日間はデータを復元可能

・AES256ビット暗号化

・SSL/TLS暗号化

・多要素認証

・ログ管理機能で、不正ログインを監視

機能面は以下のような特徴があります。

・複数人のデータを1つのフォルダに集約

・ファイルリクエスト機能によって、Dropboxユーザでない人もデータをアップロード可

・スマートフォンやタブレットなど携帯端末からもアクセスできる

・DropBox上で直接ファイルを編集できる

・SlackやZoomなど他のアプリとも連携できる

・フォルダ概要の説明やタスクが更新されたら通知を受け取れる

24時間年中無休でヘルプセンター、コミュニティ、チャットボットが対応してくれて、サポート体制も充実しています。

料金体系は以下の通りです。法人(チーム)向けの有料プランは「Standard」「Advanced」「Enterprise」から選べます。チーム全体のストレージ容量は、Standardが5TB、Advancedが15TB、Enterpriseは必要に合わせて購入できます。

|

プラン

|

Standard

|

Advanced

|

Enterprise

|

|

月額料金

(1ユーザ)

※年間払いの場合

|

1,500円

※ユーザは3人~

|

2,400円

※ユーザは3人~

|

応相談

|

公式HP:Dropbox

3. Box

Boxは、2005年創業のクラウドストレージサービスの老舗です。10GBのプランは無料で利用できますが、法人向けの有料サービスは「Business」「Business Plus」「Enterprise」「Enterprise Plus」の4つです。最小ユーザ数は3名から利用でき、ストレージは容量無制限、中小企業から大企業まで幅広く支持されています。

セキュリティ面では以下のような特徴があります。

・多要素認証でユーザアクセスをシームレスに管理

・シングルサインオンプロバイダとの統合により、アプリケーション間の認証を効率化

・管理者はグループやリスクのレベルによってセキュリティ設定を分類

・TLS1.2による転送データの強力な暗号化

・256ビットAESによる保存データの暗号化

・7段階のアクセス権限のフレームワーク

機能面では以下のような特徴があります。

・Microsoft Office、Salesforce、Google Workspace、Slackなど1,500以上のアプリケーションと統合

・Box Sign:Webアプリでの電子サイン

・標準ワークフロー自動化

・データ損失防止

料金体系は以下の通りです。

|

プラン

|

Business

|

Business Plus

|

Enterprise

|

Enterprise Plus

|

|

月額料金

(1ユーザ、税込)

※年払いの場合

|

1,881円

|

3,135円

|

4,620円

|

応相談

|

|

アップロード

容量上限

|

5GB

|

15GB

|

50GB

|

150G

|

公式HP:Box

4. GigaCC ASP

GigaCC ASPは日本ワムネット株式会社が提供するクラウドストレージサービスです。多くの企業がテレワークを導入する中、社内、社外、取引先、外出先などでさまざまな書類を効率的にやりとりするための工夫がなされています。

例えば、膨大な量の請求書をPDFデータでやりとりする際には誤送信の懸念があります。そこでGigaCC ASPの「一斉仕分け送信機能」を活用することで、異なる宛先に一斉に内容の異なる請求書を正確に送信することが可能になります。取引先からの請求書も「クラウドポスト」にアップロードしてもらえば、受領や回収の手間を省くことができます。

GigaCC ASPのセキュリティ面には以下のような特徴があります。

・2段階認証機能

・2要素認証機能

・ファイルに潜むウイルスをチェックする機能

・グローバルIPアドレス制限

・SSL/TLS暗号化通信

・履歴ログ管理

・ホワイトリスト/ブラックリストによる送信許可先の制限機能

・モバイル端末利用制限

機能面にはさらに以下のような特徴もあります。

・AzureADとID連携

・GigaCC上のPDFファイルに文字や矢印などを直接記入したり、付箋を付けたりできる機能

・シングルサインオンによるWebサービス、アプリケーション間の連携機能

プランは、基本機能を実装した「STANDARDプラン」、セキュリティポリシーに合う機能を選べる「ADVANCEDプラン」、高度なセキュリティが充実した「PREMIUMプラン」の3つを準備。導入には初期費用(50,000円)がかかり、月額費用は以下の通り。無料トライアルも実施しています。

|

プラン

|

STANDARDプラン

|

ADVANCEDプラン

|

PREMIUMプラン

|

|

初期費用

|

50,000円

|

|

月額費用

|

10ID 12,000円~ 1,000ID 280,000円~

|

|

追加費用

|

要件に応じて見積り可

|

+25,000円

|

+42,000円

|

公式HP:GigaCC ASP

5. クリプト便

クリプト便利用者の40%は銀行、証券、保険業界の企業といわれています。高度な個人情報を扱う企業がクリプト便を選択していることから、高いセキュリティ水準を満たしていることが分かります。社内だけでなく、社外とのファイル交換を前提にしてシステムが設計されており、人的ミスを防ぐ機能が充実しています。また、不要なファイルがクラウド内に残り続けない仕組みを採用し、リスクを最小化します。

セキュリティ面では以下のような特徴があります。

・クラウドサービスの国際規格である「ISO/IEC27017」、「ISO/IEC27018」を取得

・日本セキュリティ格付機構より「AAAis」を付与

・ログ管理機能

・通信経路暗号化(TLS)

・ファイル暗号化(AES)

機能面では以下のような特徴があります。

・業務システムが出力したファイルをクリプト便が自動送信する「オートパイロットオプション」でユーザ操作の手間が省け、コスト削減や誤送信対策に効果的

・最大4GBの大容量送付

・シングルサインオンによる連携

・多国語対応(日本語・英語・中国語)

料金は用途や使用環境に応じて見積可能。本番と同様のサービスを1ヵ月間試せる無料トライアルも実施しています。

|

プラン

|

エントリー

|

ライト

|

スタンダード

|

|

基本料金

(1ユーザ、月額)

|

1,000円

|

900円

|

|

プランに

含まれるもの

|

・20ユーザまでの

利用料

・5MB/通までの

アップロード

・100通/月までの

利用料

|

・50ユーザまでの

利用料

・10MB/通までの

アップロード

・400通/月までの

利用料

|

・100ユーザまでの

利用料

・20MB/通までの

アップロード

・1,000通/月までの

利用料

|

※初期費用(初月のみ)+基本料金(月額)+超過料金(前月分)

公式HP:クリプト便

6. Fileforce

FileforceはAfterコロナ時代の新しい働き方に対応した、法人向け国産ファイル管理クラウドです。直感的なUIが特色であり、作業を覚えるために長い時間をかける必要はなく、操作できます。自宅や外出先からスマートフォンやタブレット端末を利用したアクセス、共有も簡単です。

セキュリティ面の特徴には以下のようなものがあります。

・IPアドレスや位置情報に基づくアクセス制限

・キャッシュしたデータは自動で暗号化

・バージョン管理機能

・ランサムウェア対策

・自動ウイルスチェック

機能面では以下のような特徴があります。

・社内サーバと同じく、Active Directoryなどに基づく権限管理に対応

・必要時のみデータを転送する方式で、PCのディスク容量を圧迫しない

・Officeアプリ上での快適な編集

・社内外のあらゆるユーザにファイルやフォルダを共有可

・更新時に自動で履歴を保存

・保存せずその場でプレビューを確認できる

・複合的な検索機能

実際の使い勝手を試すための無料トライアルも実施中。簡単な申込をしてから、最短3営業日以内で試すことができます。またテレワーク導入支援の専用サポートもあり、スムーズな利用開始を助けてくれます。

|

プラン

|

Small Business

|

Unlimited

-1

|

Unlimited

-3

|

Unlimited

-10

|

Unlimited

-30

|

Enterprise

|

|

月額料金

(税別)

※年払いの場合

|

900円

/ユーザ

|

55,000円

|

98,000円

|

198,000円

|

330,000円

|

要問合せ

|

|

セキュリティ対策

におすすめの用途

|

・安全なテレワーク

環境の早急な整備

・脱PPAP

|

・全社ファイルサーバの

クラウドストレージ移行

・ファイルセキュリティの

強化と業務効率化

|

・個別

仕様での

利用

|

公式HP:Fileforce

7. SECURE DELIVER

SECURE DELIVERは富士フイルムが管理する、法人向けのクラウド型ファイル転送・送受信サービスです。SECURE DELIVERの特徴は利用する分だけの従量課金制です。ID数で課金するサービスの場合、あまり利用しない人とよく利用する人との間に同じ金額が課されてしまうため、コストが膨らむ傾向があります。しかし、SECURE DELIVERは利用通数に応じたプランと超過料金の組み合わせであり、コスト削減が実現できます。

セキュリティ面の特徴は以下の通りです。

・ファイル送信時にウイルスチェックを実施

・通信の暗号化だけでなく、サーバ内のデータも暗号化して保管

・誤送信の場合も取得前であれば、URLを無効化することが可能

・ファイル転送に特化しており、登録データは7日間保管後に自動消去

・監査チェック機能

・ログ取得機能

・自社のセキュリティポリシーに沿ったパスワードルールを設定

・ユーザ制限・IPアドレス制限

機能面では以下のような特徴があります。

・シングルサインオンによるユーザの一元管理

・一度に60GB(10ファイル)までの送受信が可能

・IDを持たないユーザとの送受信も可能

・日本語、中国語、英語に対応

・動画をストリーミング形式で送信可能

・自社システムと連携して、納品書や請求書、見積書などの自動送付・自動回収が可能

|

プラン

|

デリバー

500

|

デリバー

1000

|

デリバー

2500

|

デリバー

5000

|

デリバー

10000

|

|

月額料金

(税別)

|

38,000円

|

65,500円

|

98,500円

|

159,000円

|

280,000円

|

|

月度送信数

|

500通

まで

|

1,000通

まで

|

2,500通

まで

|

5,000通

まで

|

10,000通

まで

|

|

最低利用月数

|

6ヵ月

|

12ヵ月

|

|

付属ID

|

10,000ID

|

公式HP:SECURE DELIVER

8. OneDrive for Business

OneDriveは個人ユーザ向けの無料クラウドストレージサービスですが、OneDrive for Businessは法人向けの有料サービスです。大きな特徴は、Word、Excel、PowerPointなどのMicrosoftビジネスソフトとの連携が優れており、シームレスに共同作業できることでしょう。また、外出先でもファイルを作成したり、編集したりできるように、OneDriveモバイルアプリが用意されています。

セキュリティ面では以下のような特徴があります。

・SSL/TLSによる暗号化通信

・データ損失防止(DLP)機能

・接続できる端末の制限

・ファイルの監査と報告

機能面では以下のような特徴があります。

・合計ストレージは無制限

・ファイルオンデマンドでストレージのスペース節約

・差分同期

・320種類以上のファイルをWeb上で再現

OneDriveを含むサービスプランは全部で3つ用意されています。OneDriveの使用のみに限定したサービスはOneDrive for Business(Plan 1)で、TeamsやExchange、Sharepointを含んだMicrosoft 365 Businessは、BasicとStandardがあります。

月額料金は以下の通りです。

|

プラン

|

OneDrive

for Business

(Plan 1)

|

Microsoft 365 Business

Basic

|

Microsoft 365 Business

Standard

|

|

月額料金

(1ユーザ、税抜)

※年間サブスクリプション

|

630円

|

750円

|

1,560円

|

|

合計ストレージ

|

ユーザ1人あたり1TB

|

公式HP:OneDrive for Business

9. NotePM

NotePMは社内のナレッジマネジメントに特化したクラウドストレージサービスです。社内でやりとりするデータやマニュアルなどが増えれば増えるほど、検索がしづらくなりますし、効率的な共有が難しくなります。NotePMを活用することで、情報を一元化し、業務で困ったときに社内の誰もがアクセスし、問題を解決できる場を提供できます。

セキュリティ面での特徴は以下の通りです。

・SAML2.0によるシングルサインオンに対応

・2段階認証

・ログイン連続失敗した場合はアカウントロック

・ログインした端末情報を記録

・アクセスログ・監査ログ

・IPアドレス制限

・ノートごとに共有範囲を柔軟に設定可能

・すべての通信をSSLを用いて暗号化

・適時バックアップしており、万が一のときは復元可能

・24時間365日のサーバ監視

機能面での特徴は以下の通りです。

・フォルダで階層化して情報を整理

・Word、Excel、PDFなどファイルの中身も全文検索可能

・APIによって他のシステムとの連携可

・Slack、Chatwork、Teamsなどのチャットツールと連携

・スマホ、タブレットでもすべての操作が可能

・英語UI、タイムゾーンに対応

|

プラン

|

プラン8

|

プラン15

|

プラン25

|

プラン50

|

プラン100

|

プラン200

|

|

月額料金

(税込)

|

4,800円

|

9,000円

|

15,000円

|

30,000円

|

60,000円

|

120,000円

|

|

ユーザ数

|

8人まで

|

15人まで

|

25人まで

|

50人まで

|

100人まで

|

200人まで

|

|

ストレージ

(チーム

全体)

|

80GB

|

150GB

|

250GB

|

500GB

|

1TB

|

2TB

|

|

無料枠

|

ユーザ数の3倍まで、見るだけのユーザは無料

|

公式HP:NotePM

10. PrimeDrive

PrimeDriveはSoftBankが提供する法人向けのクラウドストレージサービスです。ファイル保管用のディスクスペースにファイルをアップロードし、社内だけでなく、取引先とのファイルの受け渡しにも活用できます。

セキュリティ面には以下のような特徴があります。

・ユーザごとのIPアドレスを制限

・スマートフォン、タブレット端末からの利用をユーザごとに制限

・ディザスタリカバリ機能

・ISO27001、ISO27017、ISMAP認証取得済

・ダウンロード用URLにパスワード付与

・アクセス期間の有効期限を制限

・ファイル送信前の上長承認機能で誤送信を防止

・ログ管理

・ファイルバージョン管理で50世代まで保存

機能面では以下のような特徴があります。

・ユーザ一括登録・削除機能

・スマートフォンやタブレットでも利用可

・Microsoft Office Online連携機能

・PDF変換ダウンロード

・英語対応

料金体系は以下の通りです。

|

契約容量

|

1GB

|

10GB

|

100GB

|

200GB以上

|

|

初期費用

(一時金)

|

30,000円

|

|

月額料金

|

12,000円

|

69,800円

|

180,000円

|

個別見積り

|

見積もりから利用開始までオンラインで完結し、オンライン申込の場合は初期費用が無料、月額費用も20%OFFになります。最短5営業日ですべての機能が利用でき、30日間の無料トライアルで使い心地を試すことが可能です。

公式HP:PrimeDrive

11. KDDIファイルストレージ

KDDIファイルストレージは、KDDIが提供する法人向けクラウドストレージサービスです。IDを持っている社内ユーザだけでなく、IDのない社外ユーザとのファイルのやりとりも可能で、PPAP対策として活用できます。また、日本での契約のみならず、海外での利用も想定しているため、グローバル展開する企業にとっても使いやすいクラウドストレージといえます。

セキュリティ面での特徴には以下の点が挙げられます。

・IPアドレス/利用端末制限

・パスワードポリシー設定機能

・ファイル/フォルダの時限機能

・国内データセンター

・ウイルスチェック

・連続で認証に失敗したアカウントをロック

機能面の特徴は以下の通りです。

・グループ作成し、アクセス権を設定

・ユーザごとの容量割り当てが可能

・CSVを利用してユーザアカウントの一括登録が可能

・グラフや表、ランキング形式で統計管理が可能

料金体系は、ID単位コースと容量単位コースがあります。ID単位コースは1IDが330円で、容量は1IDあたり10GBです。容量を追加する場合は1GBあたり110円かかります。初期費用は無料です。

容量単位コースは以下の通りです。

|

プラン

|

10GBプラン

|

100GBプラン

|

1TBプラン

|

|

月額料金

(税込)

|

76,780円

|

198,000円

|

660,000円

|

|

上限ID数

|

300

|

1,000

|

5,000

|

※初期費用はかかりません

30日間の無料トライアルも実施しています。

公式HP:KDDIファイルストレージ

使えるねっとが提供するクラウドストレージサービス「使えるファイル箱」。特に中小企業にとって導入しやすいサービスですが、近年は企業規模に関わらず、サイバー攻撃の対象になっていることを考えると、やはりセキュリティ面の特徴が気になるところです。

使えるファイル箱に収められたデータの安全性について詳しく検証してみましょう。

SSL/TLSで通信の安全を徹底

中間者攻撃からデータを守るために「使えるファイル箱」で行われるすべての通信はSSL/TLSに基づいて行われます。

SSL/TLSとはインターネット上での通信を暗号化し、第三者による盗み見やデータの改ざんを防ぐ技術です。SSL/TLSで保護されたウェブサイトのURLは「https」から始まり、ブラウザのアドレスバーに「鍵マーク」が表示されるのが特徴です。

SSL/TLS通信では「SSLサーバ証明書」が発行され、サーバとクライアント間の通信の暗号化が保証されます。サーバ証明書でウェブサイトの真正性を保証することで中間者攻撃を防げるのです。

データ暗号化

クライアント端末でのデータ暗号化

2020年2月にマカフィーが世界11か国1,000社を対象に行った調査によると、企業が利用しているクラウドサービスのうち91%は保持しているデータを暗号化していなかったことが明らかになりました。この点、「使えるファイル箱」ではデータ暗号化も万全です。

お客様サーバでのデータ暗号化

すべてのファイルは名前が変えられ、拡張された形式で難読化されるため、ハッカーや攻撃者が侵入を試みてもファイルを見つけることはできません。また、お客様サーバでのデータ暗号化にもAES暗号化が用いられていますが、暗号化技術の中でも高い強度を誇るAES256ビットが採用されているため安心です。

パスワードの保護

「使えるファイル箱」ログイン時に使用するパスワードは、ソルト(パスワードをハッシュ化する前に付加するランダムな文字列)を付加した上でハッシュ化して保存されます。

ログイン後のクライアント/サーバ間通信はAPIを通じて、ドメイン管理者が生成したトークンを用いて行われます。API通信ではユーザ名・パスワードは一切使用されません。

.png)

「使えるファイル箱」ならクラウドサービスで心配なセキュリティ対策も万全です。

機能面では普段の使い慣れた方法でクラウドに保存したファイルを編集、整理でき、Webリンクを使って無制限にファイルやフォルダを他のユーザと共有できます。また、データ量に応じてストレージを柔軟に追加することも可能です。

ユーザ数無制限、ストレージは安心の大容量1TB(1000GB)のスタンダードプランは21,230円/月(税込・1年契約の場合)。従業員数100人の中小企業であれば月額1人210円程度、300人では月額1人70円程度で済みます。30日間の無料トライアルも可能です。是非使い勝手の良さを体感してみてください。

使えるファイル箱の詳細はこちら>>

.jpg)

(1)クラウドストレージを安全に使うためのウイルス対策は?

クラウドストレージを安全に使うためには、ウイルス対策を徹底したサービスを選ぶことが大切です。具体的には、ウイルススキャン機能や、不正アクセスを防止するIPアドレス制限や二要素認証を備えているかを確認します。また、最近増えているランサムウェアに特化した対策を行っているかもチェックしておきましょう。

(2)クラウドセキュリティとは?

クラウドセキュリティとは、クラウド環境におけるセキュリティを指します。クラウドセキュリティにおいては、オンプレミスとは異なるセキュリティ意識が必要になります。例えば、オンプレミスでは社内ネットワーク内の閉じられた環境でしたが、クラウド環境はインターネットを利用することからサイバー攻撃にさらされやすくなります。

(3)クラウドストレージ利用上の注意点は?

クラウドストレージ利用上の注意点は多岐に渡りますが、最も大事なことはセキュリティマネジメントを事業者だけに任せてしまわないことです。導入時にサービスのセキュリティレベルが自社のセキュリティポリシーに適合するか慎重な見極めが必要ですし、導入後も社内でセキュリティ体制を構築して、それを継続的に実践しましょう。

.jpg)

お電話でのお問い合わせはこちら:03-4590-8198

(営業時間:10:00-17:00)

バックアップの重要性は強調しても、し過ぎることはありません。サイバー攻撃や災害に備えて、万が一のときに貴重な情報資産を保護するためにバックアップはどうしても必要です。

しかし、バックアップ製品の中には、単にデータをコピーして保存するだけではなく、ランサムウェアやマルウェア対策、パッチ管理までしてくれるものがあることをご存じでしょうか?いうなれば、もしものときに備えた「守り」のバックアップだけでなく、リスクを想定して先回りする「攻め」のツールがいろいろあるのです。これらの機能を十分に活用することで、発生するリスクを未然に防ぎ、被害を最小限にしたり、回避したりすることが可能です。

ここでは、クラウドバックアップ製品の多彩な用途について解説します。

クラウドバックアップのおすすめサービスについて知りたい方はこちら

目次

クラウドバックアップ、してますか?その必要性

クラウドバックアップ製品の多彩な用途

マルウェア・ランサムウェア対策の重要性

脆弱性評価とパッチ管理

バックアップ製品のお役立ち機能を活用して社内の業務効率アップ

FAQ

バックアップとは、データの破損・消失に備えて、データを複製し、別の場所に保管することです。バックアップにもいろいろな方法がありますが、最近多くの企業が導入しているのが「クラウドバックアップ」です。

その理由は、自社のサーバと比べてデータを安全に保護できるからです。クラウドサービスの提供事業者は遠隔地にデータセンターを複数持っており、災害が発生してもその影響を受けにくく、安全にデータを保護することができます。

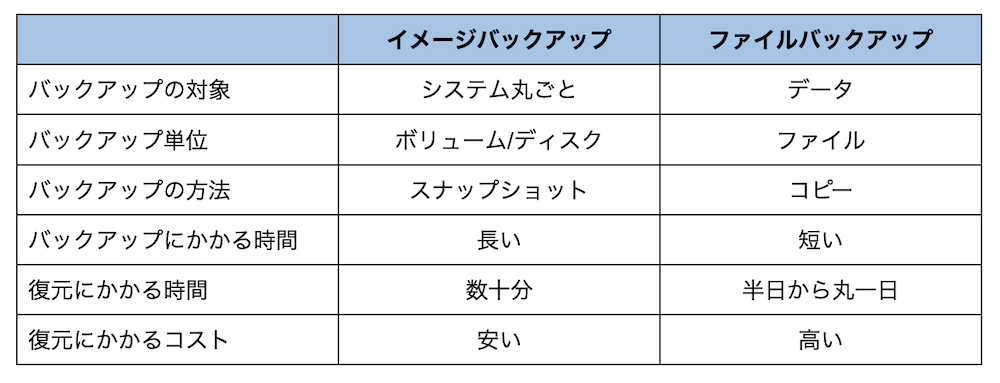

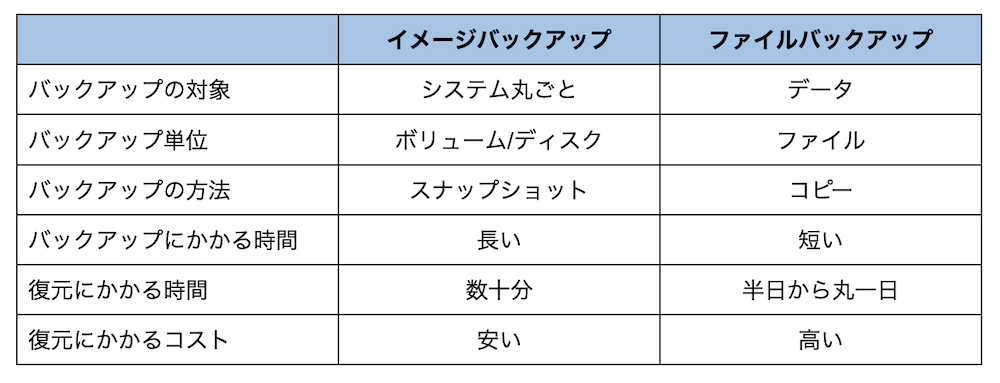

一口にクラウドバックアップといっても、大きく分けてイメージバックアップとファイルバックアップがあります。ファイルやデータのみをバックアップするファイルバックアップに対して、イメージバックアップはさらにアプリやソフトウェアなどシステム全体をまとめてバックアップすることを指します。

万が一の場合、システムを復旧するにあたってはイメージバックアップの方がスムーズですが、その分データ容量が大きくなります。そのため、システム自体を高度にカスタマイズしていない場合は、コストのかかるイメージバックアップではなく、ファイルバックアップを選択する企業も多いです。

イメージバックアップとは何かを知りたい方はこちら

クラウドバックアップ製品の主な目的は、クラウド上にデータをコピーしておくことで、万が一の事態に備えることです。しかし、それだけでなく多彩な用途も備えています。そのため、クラウドバックアップ製品を選ぶときにはそれらの付加的な機能もチェックしておきたいところです。

ファイルの管理

クラウドバックアップ製品には、ファイルの管理機能が搭載されています。フルバックアップ後に追加や変更があった場合、その差分をバックアップ、データ同期を実施し、最新の状態に保ちます。そうすることで、データ消失が発生しても、すぐに復元できるようにスタンバイしておくことができます。

ファイル管理の重要性を説明しましょう。多くの企業ではデータの重要性によって、1週間ごと、1日ごと、何時間ごと、というように頻度を設定して自動バックアップを実施しています。例えば、1日ごとに行っている場合、今日バックアップしたデータが最新ですが、それ以前のデータは「世代」ごとに別データとして管理されます。

もし、サイバー攻撃によってランサムウェアにデータが感染したにもかかわらず、きちんと管理されておらず、3日間そのことに気づかなかったとすれば、2世代前のバックアップはすでにランサムウェアによって暗号化されており、復旧不能になってしまいます。そのため、感染前の世代のバックアップデータが必要になるのです。

もっとも、あまり前の世代のデータが残っていたとしても、最新の状態とはほど遠い復元になり、業務継続に役立たないことにもなりかねません。

以上のことを踏まえると、バックアップは「とっておけば良い」ものではなく、常にデータ消失のリスクを踏まえ、復元することを前提にして「管理する」ことが重要であることがお分かりいただけると思います。

データの暗号化

バックアップをしていても、そのデータそのものが窃取されてしまったら本末転倒です。例えば、外付けHDDやDVDなどに大事なデータをすべてバックアップしたら、その管理を徹底しなければなりません。

オンラインストレージの場合、外付けHDDやDVDのように金庫に保管することができないため、欠かせないのがデータの暗号化です。暗号化しておけば、データはパスワードで保護されるため、仮にデータが盗み出されることがあっても、第三者がそのデータを復元することはほぼ不可能です。

セキュリティ機能

クラウドバックアップ製品を比較する上で重要になるのが、セキュリティ機能です。バックアップデータとして保管されているデータは、会社の貴重な資産ですから、当然サイバー攻撃の対象になり得ます。また、仮にバックアップデータがウイルスに感染し、そのデータを復元すれば被害はさらに広がってしまいます。バックアップデータのセキュリティがいかに重要かがお分かりいただけるはずです。

検知&通知機能

セキュリティ機能でチェックしておきたいのが、そのクラウドバックアップ製品がどのようにランサムウェアなどのマルウェアの侵入を検知するのか、という点です。例えば、AI(人工知能)やML(機械学習)アルゴリズムによって、通常と異なる「ふるまい」や活動を検知する機能があります。それはあたかも住居に侵入しようとする空き巣の「目撃情報」や「侵入が予測される痕跡」を調査するようなものです。

また、検知のタイミングも重要です。いうまでもなく、24時間365日監視をしてくれていれば安心ですが、マルウェア感染と検知のタイミングにギャップが生じ、気づかずにレストアしてしまうと、感染したデータを復旧してしまうことにもなりかねません。

そして、ウイルス感染は検知されるだけでなく、管理者に通知され、適切な対応とセットになることで初めてセキュリティ機能が十分に発揮されるのです。被害を最小限に抑えるためには状況を詳細に把握することが重要です。そのため、クラウドバックアップ製品に備わっている通知には単に感染の「有無」だけでなく、どのファイルがどこから、どのように、どの程度感染したのか、正確な情報を含めるべきです。

ブロックチェーン技術の活用

最近ではセキュリティ機能にブロックチェーン技術を応用しているクラウドバックアップ製品もあります。ブロックチェーンに関して詳しく説明することは避けますが、管理者がデータを一元的に監視するのではなく、データを複製して分散させて互いに監視させるシステムを指します。ブロックチェーン技術を利用することで、外部からの攻撃によってバックアップデータが改ざんされていないことを証明することができるのです。

加えて、セキュリティ機能には「脆弱性評価」と「パッチ管理」が備わっているものを選びましょう。この2つの機能については後述します。

マルウェアとは悪意のあるプログラムの総称です。マルウェアはウイルスやスパイウェア、ワームなどさまざまなプログラムを含みますが、ランサムウェアもその1つです。

ランサムウェアとは、ファイルを暗号化し利用不能にした上で、身代金(ランサム)を要求するマルウェアです。ランサムウェアによる被害が拡大している理由の1つに、匿名性が高い仮想通貨の普及があるといわれています。

IPA(情報処理推進機構)が2024年1月に発表した『情報セキュリティ10大脅威2024』によると、組織向けの脅威として1位だったのは「ランサムウェアによる被害」でした。「ランサムウェアによる被害」が選出されたのは9年連続で、4年連続の1位です。

警察庁の『令和5年上半期におけるサイバー空間をめぐる脅威の情勢等について』によると、令和5年上半期におけるランサムウェアによる被害件数は103件で、前年同期と比較すると9.6%減少しましたが、「引き続き高い水準で推移」しています。

同報告書によると、従来のデータの暗号化のみならず、データを盗取した上で企業や組織に対して「身代金を支払わなければデータを公開する」と、さらなる対価を要求する「ダブル・エクストーション(二重恐喝)」と呼ばれる悪質な手口が増加しているとのことです。

そして、注目すべきはランサムウェアの攻撃が大企業だけを対象にしているわけではないということです。攻撃者はサプライチェーンの脆弱性を狙って、あえて中小企業を攻撃対象にすることもあるといわれています。実際、前出の警察庁の報告書によると、令和5年度上半期のランサムウェア被害件数103件のうち、60%は中小企業でした。

また、ランサムウェアの被害を受けると復旧に膨大な時間がかかります。復旧までに1カ月以上かかる場合も少なくありませんし、最後まで復旧できないケースもあります。また、仮に復旧できたとしても、多くの費用がかかります。前出の報告書によると、全体の3割の企業で復旧に1,000万円以上の費用がかかったとのことです。

こうしたランサムウェアやマルウェアの攻撃からデータを保護するためには、クラウドバックアップによってデータを別の場所に保管しておくことはもちろんです。それだけでなく、上述したようにいつでもリスクを想定して、ランサムウェアやマルウェアの侵入を検知し、通知し、適切な管理を行っておく必要があるのです。

脆弱性評価とは?

クラウドバックアップ製品の機能に「脆弱性評価」と「パッチ管理」が含まれていることを前述しました。ここでは、それぞれの機能について解説します。

脆弱性とは、情報セキュリティ上の欠陥のことを指します。企業のシステムやソフトにはコーディングや設定、設計上のミスや欠陥、予測不足が存在し、それが脆弱性の原因になります。また、ソフトウェア開発段階では予測しなかったようなマルウェアの攻撃にさらされる可能性もあります。

クラウドバックアップ製品に脆弱性評価機能が搭載されていれば、常に自社が使用しているソフトウェアの状態をモニタリングしてくれます。通常、脆弱性が発見されれば解決するためのプログラムが提供されますが、その提供前に攻撃する「ゼロデイ攻撃」のリスクもあるため、24時間365日、常時モニタリングしておくことがセキュリティ面では理想的です。

脆弱性とは何かを知りたい方はこちら

パッチ管理とは?

そもそもパッチとは、「パッチワーク」という言葉からもイメージできる通り、服などに穴があいたときにそれにあてがう布のことです。同じように、ネットワークやソフトウェアにほころび(バグ)が見つかったときに提供される修正用のファイルを「パッチ」といいます。そして、「パッチ管理」とは、ネットワーク上のパッチ適用状況を把握し、適宜パッチを配布することで、セキュアな状態を保つことです。

パッチ管理は通常、自社のソフトウェアやネットワークの現状の把握から始まります。そして、公開されている脆弱性を確認し、ベンダーから提供される最新パッチを入手します。パッチ管理者はこうした工程をスケジュールに沿って行わなければなりません。脆弱性が分かってもそのまま放置するなら、セキュリティホールとなり攻撃の起点とされかねません。パッチ管理者はパッチ適用後にシステムやネットワークに不具合が発生していないかにも注意を払います。

こうした脆弱性診断やパッチ管理は、管理者が手作業で社内の端末ごとに行っていたら大変な作業です。クラウドバックアップ製品に脆弱性診断やパッチ管理のツールが搭載されていれば、これらの手間がかかる作業を自動化してくれるため、社内リソースを節約することができます。また、手作業だとどうしても漏れや抜けが発生しかねませんが、自動化ツールで行えば安心です。

クラウドバックアップ製品の役割は、単に万が一のときに備えたデータの保管という「守り」の機能だけではありません。むしろ、その「万が一」が発生しないように、絶えずネットワークを監視し、異変があったら検知し、通知します。また、セキュリティ面でほころびが生まれて攻撃の対象にならないように、脆弱性を診断してパッチ管理をします。こうした「攻め」の機能こそ、クラウドバックアップ製品の醍醐味といえるでしょう。

使えるクラウドバックアップなら「攻め」の機能が満載

使えるクラウドバックアップは、バックアップ機能だけでなく、データを守り、使うための機能を1つにまとめたサービスです。

使えるクラウドバックアップはイメージバックアップを採用しているため、万が一のときに復元がスピーディーでビジネスを止めることを許しません。

また、大切なバックアップデータはAES-256で暗号化し、長野県のデータセンターで保管します。もちろん、マルウェア対策にも力をいれており、「アクティブプロテクション」で最新のランサムウェアからもシステムとデータをしっかり保護します。

さらに、管理者のアカウントから社内の別デバイスを一元管理できるため、脆弱性診断やパッチ管理も効率的に行えます。加えて、「使えるリモコン」を使えば、自宅からオフィスのPCにリモートアクセスも可能です。

クラウドバックアップの導入をご検討の方は是非ご相談ください。30日間の無料トライアルも実施しているため、使い勝手や自社の業務との相性をお試しください。

「使えるクラウドバックアップ」の詳細はこちら>>

.jpg)

(1)クラウドバックアップ製品には、バックアップ以外にどのような機能がありますか?そのメリットは何ですか?

クラウドバックアップ製品は、単にデータをバックアップするだけでなく、復元を前提にして、最新のデータを適切なタイミングでバックアップしなければなりません。また、仮に盗取され第三者の手に渡ったとしてもデータを復元できないようにAES-256で暗号化しておくことも重要です。

さらに、多くのクラウドバックアップ製品は、ネットワークがランサムウェアなどのマルウェアの攻撃にさらされそうになったときにその異変を検知し、管理者に通知する機能も搭載しています。加えて、常時脆弱性を診断し、パッチ管理をする機能も付帯していると安心です。

(2)クラウドバックアップ製品の利用中には、どのようなコストが発生しますか?課金形態を教えてください。

クラウドバックアップ製品の利用中にかかるコストは、用途と容量によって変わります。契約を1カ月単位にするか、年間契約にするかによっても異なります。また、セキュリティ機能を追加し、さらにセキュアな環境を求める場合はコストが追加されます。

ちなみに「使えるクラウドバックアップ」は、容量200GB、1年契約だと月単価2,200円(税込)です。

(3)クラウドバックアップ製品を導入したいのですが、社内で何か事前に準備しておいた方が良いことはありますか?

複雑な準備は必要ありません。バックアップ対象のマシンからインターネットに接続さえできれば、あとは必要なソフトウェアをインストールし、設定準備を進めるだけです。インターネット接続がない場合でも、使えるねっとのデータセンターではお客様環境に合わせた閉域網を使った接続もご相談承ります。

また、平日業務時間だとバックアップトラフィックによってインターネットが混み、業務に支障をきたす心配があります。この場合、平日はバックアップ処理のトラフィック量を減らしたり、業務終了後にバックアップを開始するなどの調整も可能です。

.jpg)

お電話でのお問い合わせはこちら:03-4590-8198

(営業時間:10:00-17:00)

Webブラウザの画面上部にはアドレスバーがあります。そこに「http」や「https」からはじまるURLを入力したり、表示されたりしているのを見たことがあるかもしれません。

今回は、「http」や「https」とは何か、その違い、認証方法や暗号化の仕組みについて解説します。

目次

https(SSLサーバー証明書)とは?

運営者の実在性確認

SSL通信データの暗号化

https(SSLサーバー証明書)暗号化通信の仕組み

共通鍵暗号方式の仕組みとは

公開鍵暗号方式の仕組みとは

https(SSLサーバー証明書)の種類

DV:ドメイン認証

OV:企業実在認証

EV:EV認証

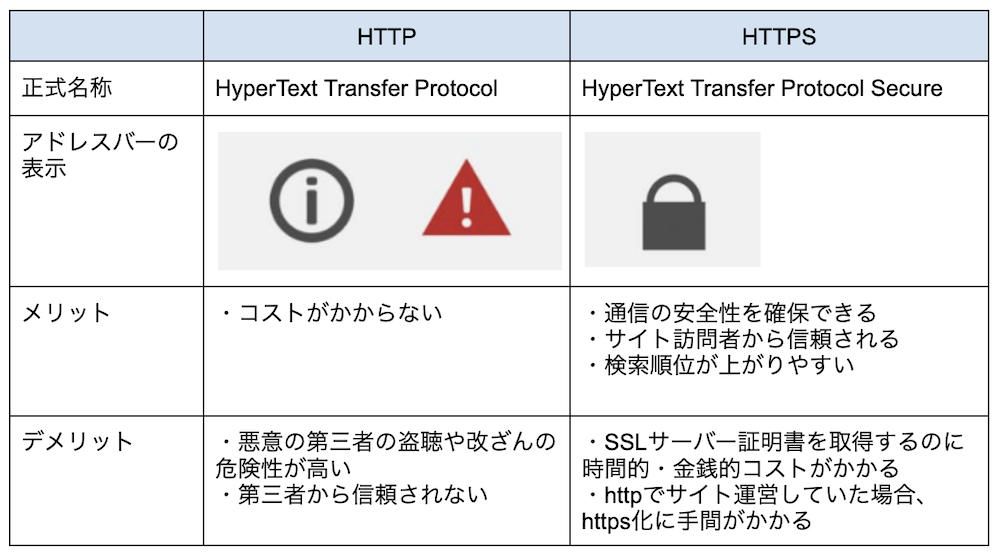

httpsとhttpの違い

HTTPとHTTPSの比較表

https(SSLサーバー証明書)の必要性とメリット

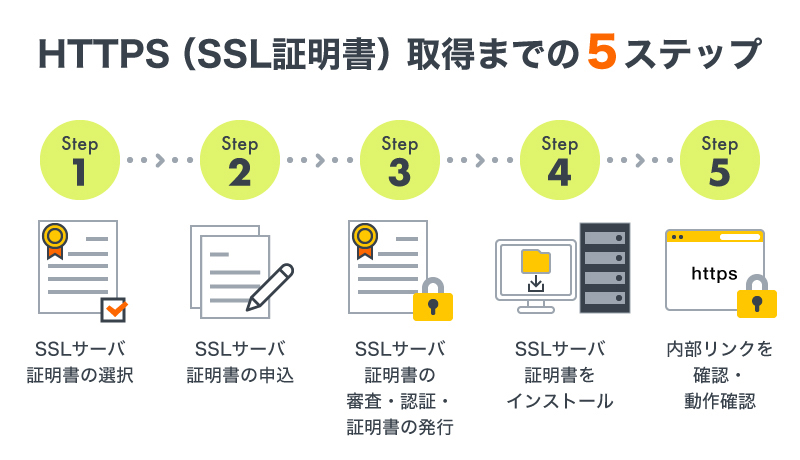

https(SSL証明書)の取得までの5つの流れ

Step1:SSLサーバ証明書の選択

Step2:SSLサーバ証明書の申込

Step3:SSLサーバ証明書の審査・認証・証明書の発行

Step4:SSLサーバ証明書をインストール

Step5:内部リンクを確認・動作確認

使えるねっとのhttps(SSL証明書)なら簡単・低価格

私たちがインターネットを介してWebページを閲覧するとき、サーバーとのやり取りがなされ、データが送受信されます。その際、第三者がその内容を盗聴したり、改ざんしたりするリスクが生じます。そこで、SSLを使用してブラウザとサーバー間のやり取りを暗号化する必要があります。SSLとは「Secure Sockets Layer」の略で、インターネット上の通信を暗号化する技術を指します。

SSLを利用することで「SSLサーバー証明書」という電子証明書が発行されます。SSLサーバー証明書には、以下のような2つの機能があります。

SSLサーバー証明書により、サイト運営者のドメイン名や組織の実在性が確認されます。これによりサイトの信頼性を高められますし、「なりすましサイト」にも対応可能です。

前述のとおり、証明書によってサーバーとのやり取りが暗号化されます。こうしておくことで、悪意のある第三者、犯罪者などがクレジットカードや銀行口座の番号、パスワード、住所、電話番号等の個人情報を閲覧したり、盗んだり、改ざんしたりできなくなります。

SSLサーバー証明書を用いたhttps暗号化通信は、以下の2つの暗号方式によって行われます。

共通鍵暗号方式とは、暗号化と復号化に同じ鍵を使用する方式です。データの受信側・送信側が暗号鍵を共有するため、処理が速い点がメリットです。しかし、各通信ごとに毎回共通鍵を配布しなければならず、管理が煩雑になる点はデメリットと言えるかもしれません。

公開鍵暗号方式では、暗号化する際に誰でも取得できる公開された鍵を用います。受信側は暗号化されたデータを別の秘密鍵で復号化します。公開鍵は誰でも取得が可能で管理が容易であることと、秘密鍵を用いる高度なセキュリティが特徴ですが、処理速度が共通鍵暗号方式に比べて遅くなるのがデメリットです。

そのため、両者のメリットを組み合わせた「ハイブリッド方式」を採用しているサイトも増えています。

SSLサーバー証明書には以下の3つの種類があります。暗号化強度は同じですが、信頼性や証明書発行までの時間が異なります。

ドメイン認証(Domain Validated)とは、申請されたドメインの所有者を確認するための証明書です。ただ、ドメインが確認されたといっても、その組織が実在することが証明されるわけではありません。ドメイン認証は3つの証明書の中でも最も低価格、もしくは無料で簡単に申し込み・発行が可能です。

企業実在認証(Organization Validated)では、ドメインだけでなく、組織の法的実在性も確認することができます。そのために政府などが公開しているデータベースが用いられたり、申請者への電話認証が実施されたりします。ドメイン認証よりも高い信頼性を得ることができますが、その分申請費用がかさみますし、発行にも時間がかかります。

EV認証(Extended Validation)では、ドメインの確認、組織の法的実在性だけでなく、物理的実在性の確認も可能です。OVよりもさらに多くの時間と費用がかかりますが、3つの証明書の中で一番高い信頼性を得ることができます。

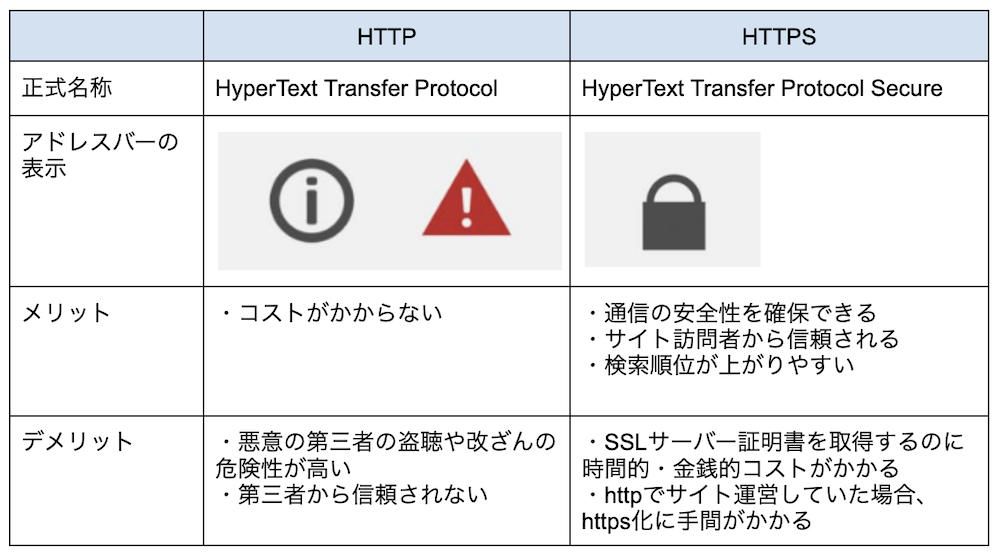

「http(HyperText Transfer Protocol)」と「https(HyperText Transfer Protocol Secure)」は、インターネットでウェブサイトにアクセスするとき、どんなプロトコル(通信方式)を使うかを表す目印のようなものです。アドレスが「http」から始まっている場合、そのサイトへのアクセスやそのサイトとのデータ通信は、暗号化されずにそのまま実施されます。httpだと、その通信内容を外部の第三者が覗き見ることも難しくありません。

一方アドレスが「https」から始まっている場合は、そのサイトへのアクセスやそのサイトとのデータ通信がSSLによってすべて暗号化され、外部から見えないように保護されます。そのため、その通信の中身が誰かから知らないうちに盗み見られるという心配がないのです。つまりhttpとhttpsの違いとは「データの通信方式の差異」であり、暗号化の有無が異なるというわけです。

httpとhttpsの違いを表にまとめてみましょう。

SSLサーバー証明書の取得によって、タスクバーでのURLやアイコン表示が変化します。サイバー攻撃が増加し、個人情報がこれまで以上に狙われやすくなっている今、httpを維持し続けることにメリットはないといえます。コストがかかるとしても、https化をできるだけ早めに進めると良いでしょう。

「https」を運営するサイトで使用するメリットは、なんと言ってもユーザーのセキュリティが格段に向上することです。たとえばECサイトなら、ユーザーはクレジットカード番号や住所、電話番号などといった個人情報をサイトに保存することになります。その際サイトでhttpを使っていると、そういったデータが誰かに盗まれたり、あるいは改ざんされたりする被害が発生してしまいかねません。httpはデータ通信内容がほとんど丸見えの状態なので、個人情報のやり取りを行うのはとても危険です。

もうひとつのメリットとして、httpsを導入しているとユーザーやお客様に安心してもらえる、という点も挙げられます。人気ブラウザ「Google Chrome」では、httpのサイトにアクセスしたときのアドレスバーに「保護されていない通信」という警告が表示されます。この表示は目立つため、普段セキュリティなどに特段の関心がない人でも、「このサイト危ないのかな……?」と感じてページを閉じてしまうケースが考えられます。ユーザーに安心してログインし、サイトを見てもらう上で、httpsの導入は必須です。

さらに最近、Googleの検索エンジンでも、httpsを導入しているかどうかが重視されるようになってきました。Googleの最新の方針では、https導入済みサイトのほうを優先して検索上位に表示する仕様になっているとのことです。検索順位がひとつ下がるだけでアクセスが一気に落ちることもあるので、これは無視できない風潮だと言えそうです。

また2022年3月にアップデートされたGoogle Chrome100でページを閲覧すると、セキュリティ対策がなされていないページには「保護されていない通信」という警告表示が出ます。これにより、不安を感じるユーザーが増えるとビジネスにも影響が出てしまいます。

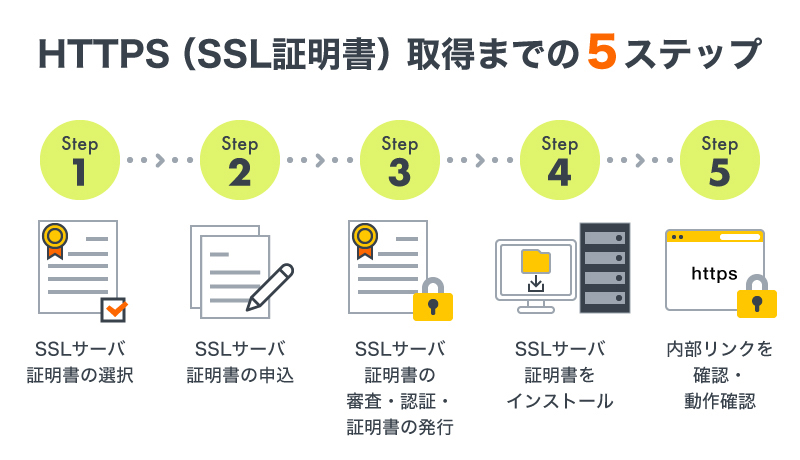

それでは「https」を自分のサイトへ導入するにはどうすればいいのでしょうか?

https導入に必要なのが、上述した「SSL証明書」です。SSL証明書とは、サイト運営者の情報と、データ通信の暗号化に使われる鍵、そして発行者の署名が含まれている電子証明書です。このSSL証明書を認証局(ひとつだけではなく、世界に多くの認証局があります)で発行してもらい、それをウェブサイトのサーバーにインストールすれば、httpsの導入が完了します。SSL証明書がないと、サイトのデータ通信をhttpsで暗号化することはできません。

ドメイン認証、企業実在認証、EV認証の3タイプから取得したいSSLサーバ証明書を選択します。どのタイプを選ぶかは利用用途やコスト、取得までの期間などを総合考慮して判断します。

例えば、オンラインショップやネット銀行・ネット証券など高い信頼性が求められるサイトはEV認証が、会社のコーポレートサイトやお問合せなど各種フォームは企業実在認証が適切ですし、メールサーバーやキャンペーンページなどはドメイン認証で十分でしょう。

企業実在認証やEV認証などには登記簿謄本などの書類が必要になります。また、CSR(Certificate Signing Request)、つまりサーバ証明書を発行するための署名要求の提出を行うことで、認証機関が署名をし、サーバ証明書が発行されます。

申込がなされたら認証局によって審査が行なわれます。審査項目は申請した証明書の種類によって異なります。EV認証の審査項目が最も多く、組織の法的存在、物理的存在、事業が存在していること、申請責任者やその者の権限、申込意思の確認などが書類や電話連絡などにより行なわれます。

SSLサーバ証明書が発行されたら、SSLファイルをダウンロードし、それをサーバ上にインストールします。

WebサイトにSSLサーバ証明書が無事に導入された場合、アドレスバーに鍵マークが表示されます。それをクリックし、証明者情報ダイアログを開いて情報を確認しておきましょう。

SSL証明書の取得は、自分だけでやろうとすると大変で、手間も時間もかかってしまいます。そこでおすすめしたいのが、使えるねっとの人気サービス「使えるSSL証明書」です。使えるSSL証明書なら、ドメイン認証の料金5,500円(税込)/年で、スピーディーにSSL証明書発行が可能。また、使えるSSL証明書では認証局として信頼ある大手のSectigo社を採用しているので、ユーザーにハイクオリティなセキュリティと抜群の安心感を提供できます。

お申し込みやご相談などは、ぜひお気軽にこちらのフォームからお問い合わせください。お電話でお問い合わせの場合は、フリーダイヤル0120-961-166まで。平日10時〜17時まで受け付けております。

使えるSSL証明書の詳細はこちら >>

.jpg)

無料通話:0120-961-166

(営業時間:10:00-17:00)

サイバー攻撃が増大する中、民間・行政問わずBCP(事業継続計画)として常識になりつつあるバックアップ。さらに個人でも災害や、突然やってくる機器の故障に備えてバックアップしておくことは必須です。

ただ、一口にバックアップといっても大きく「イメージバックアップ」と「ファイルバックアップ」に分けられることをご存じでしょうか?

今回は特にイメージバックアップにフォーカスし、個人や企業がイメージバックアップを行なったり、導入したりする際のメリット・デメリットを取り上げます。また、ファイルバックアップとの違い、イメージバックアップの仕方、およびバックアップデータを復元する具体的な方法についても解説します。

クラウドバックアップについて知りたい方はこちら

目次

イメージバックアップとは?

イメージバックアップ導入のメリット

導入前に確認すべき注意事項(デメリット)

注意点①バックアップ先

注意点②システムイメージの上書き

注意点③回復ドライブ/システム修復ディスク

注意点④パソコンの動作に問題が生じている場合

注意点⑤ノートパソコン/タブレットパソコンをお使いの場合

バックアップの2つの方法

イメージバックアップとファイルバックアップの違い

イメージバックアップとファイルバックアップの比較表

システムイメージ(イメージバックアップ)のやり方

イメージバックアアップ:windows10の場合

イメージバックアアップ:windows11の場合

イメージバックアップを復元する方法

外付けHDDからシステムイメージを復元

Windows10システムイメージからの復元

Windows11システムイメージからの復元

イメージバックアップなら使えるねっとがおすすめ

イメージバックアップとは、すべてのファイルやアプリ、ソフトウェアだけでなく、ユーザーアカウントや各種設定、さらにオペレーティングシステムを含むシステム全体をバックアップすることです。

ファイルバックアップは名称から「ファイルをバックアップする」ことだと分かりますが、なぜ「イメージ」バックアップと呼ぶのでしょうか?

それはバックアップしたファイルやフォルダを「イメージファイル」、つまりファイルやフォルダを階層構造のまま保存するからです。

例えば、1000ピースのジグソーパズルを完成させたとしましょう。誰かがそのジグソーパズルを盗んだり、壊したりしないように、ピースを一旦バラバラにして、箱にしまっておけば再び作り上げることができますが、それには膨大な時間がかかります。そこで普通は完成作品をそのまま、どこか別の場所に大切に保管しておくのではないでしょうか。

イメージバックアップとは例えるなら、ジグソーパズルの完成品をそのまま保管するようなものです。

サイバー攻撃対策やパッチ管理まで、クラウドバックアップの多彩な用途を知りたい方はこちら

イメージバックアップ導入にはどんなメリットがあるのでしょうか?

イメージバックアップではシステムを含めて全体をまるごとバックアップしているため、復元の際に新しいマシンにOS、ファイルシステムを再インストールしたり、必要なアプリケーションを入れたり、アカウントを設定したりする必要はありません。同様に、バックアップする対象であるファイルなどを吟味し、選択する手間も省けます。

イメージバックアップ導入はメリットばかりのように見えますが、注意すべきポイントもあります。以下で、5つの注意事項を確認してみましょう。

個人がイメージバックアップを行う場合、バックアップ先はハードディスク、DVD/BDなどのメディアやストレージ、ネットワーク上の場所などから選べます。システムやアプリケーションを含めてまるごとバックアップするため、容量の大きな媒体が必要になります。

企業がイメージバックアップを行う場合はバックアップ先として、データセンター内の物理的サーバーか、仮想サーバー、あるいはクラウド型サーバーを選択することになるでしょう。この点、扱うデータ量が年々増加しているため、データ容量が大きくても安心なクラウドへのバックアップを活用する企業も増えています。

イメージバックアップをすでに一度行なった場合、同じハードディスクドライブやデバイスにバックアップしようとするとシステムイメージが上書きされてしまいます。そのため、上書きを避けるためには別のデバイスを選択する必要があります。

個人がバックアップを行おうとする場合に使用するツールとして「回復ドライブ」と「システム修復ディスク」があります。混同されがちなこの2つのツールの違いについても触れておきましょう。

回復ドライブとは、リカバリーディスク(recovery disk)と呼ばれることもありますが、このツールを使うことで、パソコンにトラブルが起きたときでも工場出荷時の初期状態までデータを復元できます。以前はそれらのデータはCDやDVDに収められていましたが、回復ドライブにはOSなどのデータも含まれるため、より容量の大きなUSBメモリや外付けHDDが使われるようになりました。

これに対してシステム修復ディスクとは、Windowsが起動しなくなったときに元の状態に復元するためのツールです。ただ、回復ドライブとは異なり、復元の元になるバックアップデータは含まれていないという違いがあります。

これらいずれのツールを使っても、イメージバックアップができるわけではない、ということに注意しましょう。回復ドライブは単にPCをまっさらな状態に戻すだけですし、システム修復ディスクはそもそも復元するためのバックアップデータを持ち合わせていないからです。

使っているパソコンの動作に不具合が生じている状況でイメージバックアップを行うと、その問題の箇所もそのまま丸ごとバックアップされます。そのため、そのバックアップデータに基づいて問題箇所の履歴もそのまま復元されてしまいます。パソコンの動作に問題が生じている場合はイメージバックアップは避けましょう。

イメージバックアップには時間がかかるため、デスクトップではなくノートパソコンやタブレットパソコンの場合は電源が切れてしまうことが懸念されます。そのため、電源が切れないようにACアダプタを接続しておきましょう。また、液晶ディスプレイを閉じてしまうとスリープモードになり、バックアップが中断する可能性もあるため、開けたままで作業を行なってください。

その他にも注意すべき点はありますが、イメージバックアップを実行する際は以上の5点をまずは一覧しておく必要があります。

ここからは、冒頭で説明したイメージバックアップとファイルバックアップとの違いについてご説明します。

冒頭部分でジグソーパズルの例えを挙げましたが、イメージバックアップが完成品をそのままばらさずに保存するのに対し、ファイルバックアップはいわばジグソーパズルのピースごとに保存するように、ファイル単位でバックアップをとります。

イメージバックアップはハードディスクを丸ごと保存するため、そのバックアップ作業に時間がかかるのに対し、ファイルバックアップは自分が必要とするファイルだけ選択して保存するので、時間も容量も節約できます。

決定的なデメリットは、万が一トラブルが起きて復元作業を行うとき、ファイルバックアップでは、WindowsなどのOSや必要なアプリケーションをまず再インストールしないとせっかくバックアップをとったファイルも開けないという点です。また、細かに行なっていた環境設定なども全部一からやり直さなければならないため、復元に膨大な手間がかかります。

個人で復元作業を行うことも大変ですが、企業であれば場合によって何日も業務に支障が出てしまうため、大きな経済的損失に繋がる可能性もあります。

ここまで説明したことを表にまとめ、イメージバックアップとファイルバックアップを比較しますので、ご参照ください。

イメージバックアップはシステムを対象にデータからアプリケーション、環境設定まですべてをバックアップするため、バックアップ作業に時間がかかります。平常時にかかる時間的、人的コストは高いですが、万が一トラブルが起きた場合には低コスト、短時間で復元作業を行なえます。ファイルバックアップはその逆です。

個人であっても、企業であっても、災害やサイバー攻撃などにより、いつ、どのような形でデータを失うか分からない時代にあって、常に非常事態を想定して対策しておくことはリスクマネジメントとして有効です。その観点から見れば、イメージバックアップに軍配が上がるといえるでしょう。

以下ではイメージバックアップを行う具体的な方法について、MicrosoftのWindowsを例に説明します。いずれの場合も、イメージバックアップ先として専用の外付けHDDを事前にご用意ください。製品にもよりますが、比較的安価で購入できるはずです。

①イメージバックアップを作成します。「スタートメニュー」→「Windowsシステムツール」→「コントロールパネル」を開きます(「検索ボックス」からも開くことは可能)。「コントロールパネル」の「システムとセキュリティ」の中にある「バックアップと復元(Windows7)」を選択します。

.png)

②「システムイメージの作成」を選択します。

.png)

③システムイメージのバックアップ先で、接続した外付けHDDを選びます。イメージバックアップの実行を開始し、完了するまでしばらく待ちます。

④DVDドライブに空のメディアをセットし、「システム修復ディスクを作成しますか?」で「はい」をクリックします。

①イメージバックアップを作成します。

「スタート」→右上の「すべてのアプリ」→「Windowsシステムツール」→「コントロールパネル」を開きます(「検索ボックス」からも開くことは可能)。「コントロールパネル」の「システムとセキュリティ」の中にある「バックアップと復元(Windows7)」を選択します。

②「システムイメージの作成」を選択し、保存先を接続した外付けHDDに指定します。

③バックアップ元とバックアップ先以外にも一緒にバックアップしたドライブがある場合はそれも含めて、バックアップを開始します。終了するまでしばらく待ちます。

④DVDドライブに空のメディアをセットし、「システム修復ディスクを作成しますか?」で「はい」をクリックします。

万が一トラブルが発生した場合、バックアップしておいたイメージファイルから復元ができます。その手順について説明します。

①「スタート」→「設定」→「システム」の順にクリックします。

②「システム」の画面左下の「詳細情報」をクリックし、「システムの保護」を選択します。

③「システムのプロパティ」が表示されるので、「システムの復元」をクリックします。

④「システムファイルと設定を復元します。」という画面が出たら、「別の復元ポイントを選択する」を選び、「次へ」をクリックします。

⑤任意の復元ポイントをクリックし、「影響を受けるプログラムの検出」をクリックします。

⑥「削除されるプログラムとドライバー」ボックスと「復元が見込まれるプログラムとドライバー」ボックスを確認して問題がなければ「閉じる」をクリックします。

⑦復元ポイントが選択されていることを確認して、「次へ」をクリックします。「復元ポイントの確認」という画面で内容をチェックしたら、「完了」をクリックします。

⑧「いったんシステムの復元を開始したら、中断することはできません。続行しますか?」とメッセージが表示されるので、「はい」をクリックします。その後、システムの復元が開始するため、しばらく待ちます。

⑨正常に完了したことを確認します。

①「スタートボタン」→右上の「すべてのアプリ」→「Windowsツール」の順にクリックし、「コントロールパネル」を選択します。

②「コントロールパネル」の「システムとセキュリティ」の中から「セキュリティとメンテナンス」を選択します。

③「回復」→「システムの復元を開く」をクリックします。

④「システムファイルと設定を復元します。」という画面が出たら、「別の復元ポイントを選択する」を選び、「次へ」をクリックします。

⑤「選択したイベントの前の状態にコンピューターを復元します」と表示されるため、確認して「次へ」をクリックします。

⑥「復元ポイントの確認」と表示されるため、確認して問題がなければ「完了」をクリックします。

⑦「いったんシステムの復元を開始したら、中断することはできません。続行しますか?」とメッセージが表示されるので、「はい」をクリックします。その後、システムの復元が開始するため、しばらく待ちます。

⑧正常に完了したことを確認します。

今後、起こり得る災害やサイバー攻撃に備えて、個人だけでなく、会社にも今の時点で万全の対応が求められます。「必ず起きるわけじゃないから」と先延ばしするのは危険です。

上述したようにイメージバックアップなら企業にとって重要な資産ともいうべき情報をシステムやアプリケーション、環境設定を含めて丸ごとバックアップできます。

使えるねっとが提供する「使えるクラウドバックアップ」はイメージバックアップを採用しており、お客様のPCやサーバーのデータを丸ごと弊社のデータセンターへ保存できます。また、DR(ディザスタ・リカバリ)機能も併せてご利用いただくことで、災害やサイバー攻撃、人的要因やシステム障害などが発生した場合には、バックアップデータからボタン一つで弊社のクラウド上でお客様の社内システムを瞬時に起動でき、システムのダウンタイムを最小限に留めることが可能です。

また、大切なバックアップデータはAES-256で暗号化し、長野県のデータセンターで大切に保管します。設定により、お客様のHDDやNASに保存することもできます。もちろん、マルウェア対策にも優れており、「アクティブプロテクション」によって、Petya、WannaCry、Osirisなど最新のランサムウェアからもシステムとデータをしっかり保護します。

ランサムウェアに感染!アクティブプロテクションを使用した場合/使用しなかった場合の、検証ビデオはこちら

クラウドバックアップは単なる「便利なサービス」ではなく、導入するかどうかは企業経営、リスクマネジメントとも関連する非常に重要な決定です。そのため、弊社では30日間の無料トライアル期間を準備しており、操作感や機能をお試しいただけます。是非お気軽にお問い合わせください。

価格は月単価2,200円(税込)~、用途や必要なサイズに合わせて、バックアップコストを最適化させるために複数ある多彩なプランからお選びいただくことができます。

サポート体制充実、操作も簡単な「使えるクラウドバックアップ」の見積もりはこちらから。

使えるクラウドバックアップの詳細はこちら>>

.jpg)

お電話でのお問い合わせはこちら:03-4590-8198

(営業時間:10:00-17:00)

2022年3月に発表された調査結果によると、2021年の国内パブリッククラウドサービス市場は前年比28.5%増の1兆5879億円だったそうです。今後も中小企業を含め、日本企業のクラウド移行は加速するといわれており、2026年の市場規模は2021年比約2.4倍の3兆7586円になると予想されています。

多くの企業がクラウドに移行する1つの理由はバックアップです。しかし、クラウドに移行すれば万事安心というわけではありません。クラウドバックアップのデメリットやリスクについてもしっかり理解し、対応策をとることが大切です。

今回はクラウドバックアップのデメリットにあえて切り込み、クラウドバックアップの導入に向いている企業、向いていない企業についても解説します。

クラウドバックアップのおすすめサービスについて知りたい方はこちら

クラウドバックアップについて知りたい方はこちら

目次

クラウドバックアップのデメリットとは?

クラウドバックアップとは?

クラウドバックアップが必要なのはなぜ?

クラウドバックアップのメリットとは?

クラウドバックアップをするべきデータとは?

クラウドバックアップに向いている企業とは?

クラウドバックアップに向いていない企業とは?

使えるクラウドバックアップはさまざまなビジネスシーンで使える

会社の安定性・信頼性向上にクラウドバックアップは不可欠

FAQ

クラウドバックアップのデメリットには以下のような点があります。

ランニングコストがかかる

クラウドバックアップは運用や保守のコスト削減につながるといわれます。確かに開始の際のイニシャルコストはオンプレミスに比べて低めですし、運用や構築にかかる人的コストは削減できます。

しかし、長期的にみればクラウドバックアップは毎月定額の費用がかかります。サービスの内容にもよりますが、専用の人件費などを除いた場合、クラウドバックアップの方がランニングコストがかかるケースもあります。

運用やセキュリティは事業者任せ

総務省の情報通信白書(令和2年版)によると、クラウドを利用しない企業が理由として挙げた中で一番多かったのが「必要ない」でしたが、その次に「セキュリティに不安がある」が31.8%を占めていました。

どのクラウドサービスもセキュリティの高さを前面に打ち出していますが、企業にとって資産ともいうべきバックアップデータを事業者にあずけるわけですから、情報漏洩などの不安要素は排除しきれません。

クラウドバックアップを選択する場合は、総務省が挙げている「クラウドサービス事業者が行うべき主要な情報セキュリティ対策」なども参考にしながら、利用者側でできる具体的方法を確認することが必要です。

.png)

速度

クラウドバックアップはインターネットを経由してデータを格納するため、回線を占有してしまう恐れがあります。そのため、データの量によってはバックアップや復元作業に時間がかかってしまいます。バックアップスケジュールを業務時間外に設定するなどの対応が必要でしょう。

帯域圧迫の懸念

帯域とは、時間単位で送信できるデータ転送量のことを指します。通常、クラウドバックアップでは、大量のバックアップデータを遠隔地にあるバックアップセンターに転送するため、帯域圧迫による転送速度への影響や障害が懸念されます。転送するデータの重複削除や速度の調整などの対応が求められます。

ハードウェアへの負荷がかかる

クラウドバックアップを導入することで、他のハードウェアに影響が及ぶ可能性があります。そうなると、オフィスに設置している機器やデバイスの動作が遅くなり、従業員の業務に支障が出たり、モチベーションや生産性が下がる原因にもなりかねません。

インターネット環境が必須

クラウドバックアップは、データのコピーを、インターネットを経由してアクセスするリモートネットワーク上のコンピューティングリソースに安全に保存することです。そのため当然ですが、インターネット環境が必須になります。外部ハードディスクへのバックアップにはその懸念はありません。

クラウドストレージのおすすめ比較を知りたい方はこちら

.png)

クラウドバックアップは大きく分けて以下の2つのタイプに分けられます。

クラウドバックアップのタイプ

①イメージバックアップ

イメージバックアップとは、システム全体をバックアップすることです。その中にはすべてのファイル、アプリケーション、アカウント、ユーザー設定なども含まれます。そのため、復旧後はすぐに前と同じように使用可能です。

②ファイルバックアップ

ファイルバックアップはその名の通り、ファイルをバックアップすることです。そのため復旧後、アプリケーションを再インストールしたり、アカウント設定する必要があります。ファイルバックアップの利点はデータ容量を抑えられる点です。

クラウドバックアップのデメリットを挙げましたが、それでもなお導入の必要性は高いといえます。その基本的な理由は2つです。

災害対策

災害大国・日本では、どの企業でもいつ、どのような形で台風や地震などの災害に巻き込まれ、データが消失するか分かりません。クラウドバックアップでBCP対策(事業継続計画)をしていれば、サーバは地震や火災、停電にも強い構造であるデータセンターに置かれるのが一般的です。そのため、災害によってオフィスが使えなくなっても、インターネット環境さえあればデータを復旧して事業を継続できます。危機管理の面からもクラウドバックアップは有効というわけです。

もちろん、大規模な停電によってネットワークが広範囲にわたって遮断された場合はクラウドバックアップをしていてもデータの活用が不可能になります。クラウドバックアップだけでなく、できるだけデータは分散させておくことも大切です。

ランサムウェア対策

ランサムウェアとは、企業などのデータを高度な暗号化により使用できないようにして、復旧と引き換えに身代金(ランサム)を要求する不正プログラムのことです。

クラウドにデータをバックアップしておけば、ランサムウェアはデータにアクセスできないため、暗号化の被害にあうリスクを減らせます。

もちろん、クラウドバックアップには大きなメリットがあります。リスクだけに目を向けるのではなく、利点を把握しておくことで、自社で導入すべきか総合的な判断が可能になります。

低コストで導入可能

オンプレミスでバックアップを構築、運用しようとすると導入コストが膨大で、500〜1,000万円程度の費用が必要になります。それに対して、クラウドバックアップの場合は通常数十万円程度で導入可能です。

アクセスがしやすい

クラウドバックアップはインターネット環境さえあれば、データの復旧が可能です。また、逆にファイルやフォルダごとに権限を設定できるため、データの流出を防止できます。管理のしやすさもクラウドバックアップのメリットといえるでしょう。

拡張性

従業員数の増加や業務規模の拡大によってデータ量は増加します。クラウドなら、会社の成長に合わせてデータバックアップの量を簡単に追加できます。

企業がクラウドバックアップすべき必要不可欠なデータは多岐に及びます。代表的なものを3つ挙げます。

長期的な保存が必要なデータ

業務ではすぐに使わないものの、内部統制の証拠として長期的に保存しなければならないデータが含まれます。従来はテープメディアなどに保管されてきましたが、それにもコストが発生します。クラウドバックアップによって保管コストの削減につながります。

業務に必要な会社にとって重要なデータ

上述したように企業の重要なデータは常にランサムウェアや災害リスクにさらされています。クラウドバックアップすることで、それらの資産をトラブルから保護できます。

容量が大きなデータ

クラウドバックアップなら必要に応じて自由に容量を増減できます。画像や動画など容量が大きなデータも安心して保存可能です。

以上のメリット・デメリットを踏まえると、事業においてデータが不可欠な企業にはクラウドバックアップが向いているといえるでしょう。現在、日本のビジネスシーンではDX(デジタルトランスフォーメーション)が推し進められていますが、デジタル技術を駆使して新しい価値を生み出そうとしてる企業にとってはクラウドバックアップの利用は不可欠でしょう。

すでにオンプレミスでバックアップを構築しており、なおかつ今後データ量が増加しないと思われる場合は導入メリットはあまり大きくないかもしれません。それでもバックアップしているデータが災害やサイバー攻撃にさらされるリスクも考慮に入れると、やはりクラウドバックアップは費用対効果が高い選択といえます。

使えるねっとが提供する「使えるクラウドバックアップ」はバックアップ機能だけでなく、データを守って使うための機能を1つにまとめたサービスです。

ファイルバックアップではなく、イメージバックアップを採用しているため、万が一データが消失しても高速復元してすぐに業務を再開できます。

また、管理者アカウントから社内の別デバイスを一元管理。遠隔操作で設定変更でき、時間もコストも節約可能です。

使えるクラウドバックアップが採用するのは米軍も採用する最高レベルのセキュリティ。すべてのファイル転送をAES-256で保護し、サーバー側でもセキュアにAES-256で暗号化します。またランサムウェア攻撃からデータを守るためのAIベーステクノロジー「アクティブプロテクション」により、疑わしい改変を即座に検出・遮断し、バックアップデータを保護します。

使えるクラウドバックアップは、ますますリスクが高まる災害、サイバー攻撃に対応するためのおすすめ最強ソリューションです。価格は月単価1,870円(税込)~、用途や容量にあわせて多彩なプランからお選びいただけます。

まずは無料のトライアルをお申込みください。

使えるクラウドバックアップの詳細はこちら>>

.jpg)

(1)クラウドバックアップの特徴は?

クラウドバックアップの特徴は、自動的にデータを複製できることです。これまでのバックアップでは、企業内のサーバなどに定期的にバックアップする作業が必要でした。そのため、クラウドバックアップでは手間を大きく省くことができます。また、複数拠点にバックアップすることでデータ消失のリスクを軽減できます。

(2)クラウドバックアップは安全?

クラウドバックアップはローカルバックアップよりも安全といわれます。しかし、クラウドバックアップだから必ず安全という訳ではありません。選ぶにあたって、暗号化方式がどの程度厳格なのか、ランサムウェア対策や、災害発生時にも事業を継続するためのソリューションを備えているのか、なども検討しておきましょう。

.jpg)

お電話でのお問い合わせはこちら:03-4590-8198

(営業時間:10:00-17:00)

サイバー攻撃の勢いはとどまるところを知りません。政府は2022年2月23日、3月1日に引き続き、3月24日に「現下の情勢を踏まえたサイバーセキュリティ対策の強化について」という注意喚起を行いました。

中小企業も含めてすべての企業は感染リスクを最小化するためのセキュリティ対策強化はもちろんのこと、万が一感染したとしてもデータを復旧するためのバックアップが欠かせません。

使えるねっとが提供している「使えるクラウドバックアップ」はバックアップ機能はもちろん、データを守る・使うための機能を1つにまとめたサービスで、多くの企業に導入していただいています。

以下では、改めてバックアップの必要性について振り返り、使えるクラウドバックアップの機能を大解剖いたします。

会社のデータを安全に守るための3箇条

ビジネスのあらゆるシーンにITツールが導入され、DX化がビジネスを大きく変容させる中、企業が保有するデータの価値はますます高まっています。

会社の資産ともいうべきデータを安全に守るための3箇条は以下の通りです。

デジタル形式でファイルを保存する

セキュリティ強化に加えて、政府の推進する「働き方改革」や環境保護の観点からも企業のペーパーレス化が進められていますが、現場ではなかなか思うようにはいかないようです。

BizClipが2020年3月に約2500人を対象に行った調査によると、企業のさまざまな業務に紙の資料が介在する現実が浮かび上がってきました。例えば、全体の66.5%が「契約・申請書類」に、57.9%が「取引先・顧客への請求・見積もり」に、54.8%が「社内会議資料」に紙を使用していると回答しました。

また、文書の管理方法として「契約書・申請書類」の76.7%、「取引先・顧客への請求・見積もり」の64.2%、「社内会議資料」の56.6%がスキャンしたり、データ化されたりすることなく、紙のままファイリングして保管されていることも分かりました。

企業の重要なデータがデジタル化されることなく、紙ベースで保管されているとすれば、紛失のリスクはもちろんのこと、災害などの消失の危険にもさらされることになります。こうしたリスクを減らすためには会社のデータはデジタル化してファイル保存しておくことが必要です。

複数箇所に保存する

従来からバックアップに関しては「3-2-1ルール」が提唱されてきました。これは2012年に米国土安全保障省のCISA(サイバー・セキュリティ・インフラストラクチュア・セキュリティ庁)が運営するUS-CERTが提示したものです。

「3-2-1」とは、重要なデータは「ファイルのコピーは3個」、「ファイルを保管する記録メディアは2種類」、「コピーのうち1つはオフサイトに保管」を意味します。

当初はこのルールを実践するには手間が掛かりすぎると言われていましたが、近年ランサムウェア対策として改めて専門家たちにより推奨されるようになりました。特にクラウドストレージサービスの普及により、オフサイトにデータを保管しやすくなり、中小企業でも「3-2-1ルール」の実践がコスト面でも十分可能になっています。

バックアップツールを利用する

バックアップにはさまざまな方法があります。Windowsにはバックアップの設定が搭載されているため、パソコン内のデータを外付けHDDなどに定期的にコピーし、保存できます。

しかし、多くの企業で保有しているデータはかなり広範囲に及ぶため、専用のバックアップツールを利用するのも一つの方法です。例えば、使えるねっとの「使えるバックアップ」は単なるバックアップ機能だけでなく、データを使う機能も念頭においたサービスであり、導入効果が高いといえます。

バックアップはなぜ必要?

上述したように企業にとって貴重なデータを守るための主な手段はバックアップです。ただ、バックアップが大切だと分かっていても、ついつい先送りしているようなら、以下の2つの理由を考慮してください。バックアップが急務であることがお分かりいただけるはずです。

企業がデータを失う=大きな損害

いうまでもないことですが、企業にとってデータを失うことは大きな損失をもたらします。

顧客データや商品開発・マーケティングに関するデータなど、貴重なデータを失うことは企業に計り知れない経済的損失をもたらします。

加えて、損失を回復するためにかかるコストも甚大です。例えば、社員15名の中小企業の事務所が水没し事業継続が不可能になったとしましょう。データを含めて復旧するために1カ月かかるとすると、その間社員は時間外残業に追われ、企業が支払うコストは300万円にもなります。加えて1カ月営業停止に追い込まれることにより、売上損害も500万円に上り、被害合計は800万円にもなります。

実際、テキサス州立大学の調査レポートによると、社内データが全て消えた場合、2年以内に94%の企業が倒産するともいわれています。

災害やサイバー攻撃によるデータ消失

ジャーマンウォッチが発表した「世界気候リスク・インデックス(2020年版)」によると、1999〜2018年において日本は62位でしたが、2018年には1位でした。近年の洪水や台風による被害、今後起きることが想定されている南海トラフ巨大地震や首都圏直下型地震などを念頭におくと、日本国内のどの企業にとってもBCP(事業継続計画)は不可欠といえるでしょう。

また、株式会社サイバーセキュリティクラウドが国内15,000以上のサイトを対象にした調査によると、2022年2月16日以降、不審な攻撃者によるアクセスが急増しており、その数は直近3ヵ月平均と比べて最大25倍にまで膨らみました。

大企業だけでなく、サプライチェーンも攻撃対象になっており、2022年3月にトヨタ系列の小島プレス工業がサイバー攻撃を受け、トヨタの国内全工場を一時停止する事態にまで追い込まれました。

特にランサムウェアは感染したパソコンとそれに接続されたハードディスク、同一ネットワーク内のデータを暗号化し使用不能にします。企業は多額の身代金を支払わなければ、その間業務停止に追い込まれることになります。その間の逸失利益と復旧のためにかかるコストはやはり膨大になるでしょう。

使えるクラウドバックアップ、その気になる機能性

上述したように企業がデータを守るためにバックアップツールを用いることは1つの方法です。以下では使えるクラウドバックアップの機能性について大解剖します。

主な特徴

バックアップ~復元~セキュリティまで多彩な機能で一元管理

使えるクラウドバックアップの設定はとても簡単で、いつでもどこからでも複数のバックアップ対象を一括管理できます。バックアップ対象は自由に設定可能で、ファイル、フォルダを個別に復元・ダウンロードできますし、システム全体のバックアップをしておけば、マシンそのものを復元できます。

それを可能にしているのが「イメージバックアップ」という方法で、すべてのアプリ、ファイル、ユーザーアカウント、さらにはオペレーティングシステムを含むシステムイメージ全体を一気にバックアップします。この方法により万が一データが消失してもすぐに通常業務が再開できます。

世界最高水準の暗号化/サイバーセキュリティ機能を採用

米軍も採用する最高レベルの暗号化をファイルがアップロードされる前に実施し、すべてのファイル転送もAES-256で保護します。また、サーバー側でもセキュアにAES-256で暗号化、サイバーセキュリティ機能も万全で、企業の大切なデータをがっちり守ります。

ディザスタリカバリ(DR)対策にも効果的

ディザスタリカバリ(DR)とは、災害発生時に被害を受けたシステムを復旧することを指します。DR対策で最も重要なのは、いうまでもなく企業活動の停止時間をできるだけ短くすることです。

使えるクラウドバックアップでは、弊社の国内データセンターに日々バックアップをとり、万が一のときに備えています。災害発生時にはボタン一つでスタンバイしておいた環境に切り替え、事業継続を可能にします。

まとめ

使えるクラウドバックアップは、ますますリスクが高まる災害、サイバー攻撃に対応するための最強ソリューションといえます。にもかかわらず、専門的な知識や複雑な構築作業は不要、設定は5分で完了し、利用はとても簡単です。

価格は容量200GB、パソコン1台+モバイル3台込みで月単価¥1,408(2年契約)、低コストでの導入が可能です。

無料のトライアルご希望もお待ちしております。まずはお気軽にお問合せください。

使えるクラウドバックアップの詳細はこちら>>

.jpg)

無料通話:0120-961-166

(営業時間:10:00-17:00)

2020年10月に総務省が発表した調査結果によると、都道府県(47団体)・政令指定都市(20団体)におけるテレワーク導入率は95.5%に上りました。しかし、大部分を占める市区町村(1721団体)ではわずか19.9%に留まったようです。

総務省によるとテレワーク制度未導入の理由として最も多かったのは「窓口業務や相談業務などがテレワークになじまない」(82.7%)でしたが、次に多かったのが「情報セキュリティの確保に不安」でした。

セキュリティ不安でテレワーク導入に踏み切れない自治体が多い一方で、企業だけでなく行政もサイバー攻撃の対象になっている現状も見られます。

自治体を狙ったウイルス攻撃が増加

サイバー攻撃の増加から情報を守るために、総務省は2015年に自治体向けの情報セキュリティ対策として以下の「三層の対策」を発表しました。

1. データ持ち出し不可設定及び二要素認証

2. アクセス制御

3. 外部からの攻撃対策の徹底

しかし、その後もサイバー攻撃の手口はより巧妙化し、自治体もさらなる対策の強化が求められています。

以下で、自治体を狙ったウイルス攻撃の実例を3つご紹介します。

日本年金機構:不正アクセスによる情報流出

前述した総務省による「三層の対策」発表のきっかけになった事件が2015年の日本年金機構に対する外部からの不正アクセスです。このサイバー攻撃により約125万件の個人情報が流出、原因は職員が電子メールに添付されたファイルを開封したことにより、不正アクセスが行われたこととされています。

広島県:県内23自治体を狙った攻撃

広島県が明らかにしたところによると、広島県と県内23自治体が接続拠点として使用しているクラウドサービスが、2022年2月16日から2日以上にわたり「DDoS攻撃」を受けたとのことです。それにより自治体のホームページは接続不良に陥りましたが、攻撃者の要求や目的は分かっていません。

DDoS攻撃とは、ウェブサイトやサーバーに対して過剰なデータを送付することで負荷をかけてアクセスできなくしたり、ネットワークの遅延を引き起こしたりするサイバー攻撃の手法です。

愛知県:PCR検査システムへの攻撃

2022年2月5日、愛知県職員が県のPCR検査システムを立ち上げたところ、画面に英語が表記され、使用できない状態になっていました。調査の結果、システムのデータを管理するサーバーが「ランサムウェア」による攻撃を受けたことが分かりました。これにより個人情報が漏洩するなどの被害はありませんでしたが、サーバーは一時停止に追い込まれました。

社外で仕事をする際のセキュリティ意識

2022年2月23日、経済産業省は「昨今の情勢を踏まえたサイバーセキュリティ対策の強化についての注意喚起」を行いました。そこにはサイバー攻撃事案の潜在的リスクが高まっているため、各企業・団体がサイバー攻撃の脅威に対する認識を深めるとともに、講じるべき対策についても挙げられています。以下で、そのうちのいくつかを見てみましょう。

テレワーク必須時代に身に着けておくべき通念

■パスワードが単純でないかの確認

インターネットサービスを利用する際にはパスワードの設定が必要ですが、同じパスワードの使いまわしはしないようにします。また、可能な限りパスワードの文字列は12文字以上の十分な長さにし、記号・数字・アルファベットの大文字・小文字を混ぜるようにします。

■多要素認証の利用

多要素認証とは認証の3要素である「知識情報(Something You Know)」、「所持情報(Something You Have)」、「生体情報(Something You Are)」のうち2つ以上を組み合わせて認証することを指します。昨今、パスワードだけではセキュリティ確保は限界と考えられており、多要素認証が多くのクラウドサービスで採用され始めています。

例えば、ATMで現金を引き出す際には「所持情報」であるICカードと「知識情報」であるパスワードが組み合わされており、多要素認証を採用しているといえます。ウェブ上ではパスワードのみによる「一要素認証」がこれまで主流でしたが、2018年9月にマイクロソフトが「パスワード時代の終わり」を宣言し、複数のクラウドサービスで多要素認証が採用されるようになりました。現在もっとも多く利用されている方法はIDとパスワード(知識情報)でログインし、スマートフォンアプリで生成される認証コード(所持情報)を入力することによる認証です。

■IoT機器を含む情報資産の保有状況を把握する

今や家電や自動車、オフィス複合機や工場に設置されたセンサー、監視カメラなど、IoTは家庭でも職場でも至るところで活用されています。もちろん行政機関も例外ではありません。

IoT機器もインターネットに繋がっている以上、パソコンやスマートフォンと同じようにセキュリティリスクが存在することは覚えておきましょう。実際にIoT機器がマルウェアなどウイルス攻撃の標的になり、データが改ざんされたり、機能を停止させられたりするといった事案が発生しています。自治体に関していえば、2018年に河川などの監視カメラが不正アクセスを受けた例もあります。

また、インターネットとの接続を制御する装置の脆弱性は攻撃に悪用されることが多いため、最新のファームウェアや更新プログラム等セキュリティパッチを迅速に適用するようにしましょう。

■添付ファイルやURLリンクを不用意に開かない

2014年に発見されて以来、世界中で猛威をふるっているマルウェア「Emotet(エモテット)」は2021年4月以降国内での感染は激減していましたが、2021年11月頃から再び活動再開が報告されています。IPA(情報処理推進機構)によると、2022年2月時点でも被害相談は増加しており、警戒が必要であるとしています。

Emotetの攻撃メールの手口は基本的に一貫しています。それは添付ファイルの開封やURLリンクのクリックを誘導し端末を感染させ、メール情報を盗みます。それだけでなく、感染被害が連鎖的に他の端末、別の企業や組織に広がっていくのです。

そのため、重要な顧客や取引先、知人からのメールのように思えても、すぐに添付ファイルやURLリンクを開かずに、落ち着いて本物かどうかを確認する習慣を付けることが大切です。

別の解決策として使えるねっとの「使えるメールバスター」もおすすめ、標的型攻撃メール、迷惑メールをメールサーバに届く前にブロックしてくれるので安心です。完全クラウド型メールセキュリティサービスなので、個々のPCにインストールすることなく最新版更新の手間も不要です。

■データ消失等に備えてデータのバックアップを実施

サイバー攻撃の中でも行政や民間企業を問わず脅威に陥れているものの1つにランサムウェアがあります。コンピュータのデータを暗号化し、解除する条件として多額の金銭を要求する不正プログラムのことですが、経済産業省によると日本国内でランサムウェアの被害に遭った企業が支払った身代金の平均額は約1億1,400万円にも上ります。

そのための対策として欠かせないのが、オフラインのストレージにバックアップデータを保存することです。そうすれば、万が一ランサムウェアに感染しても、ストレージを完全に初期化しランサムウェアを消し去った後にバックアップデータを復元することが可能です。

都道府県や政令指定都市だけでなく、今後は市町村自治体でもテレワークが浸透していくことが考えられます。業務に携わるひとり一人の意識の向上だけでなく、現場のシステムもそれに見合ったものに変えていくことが求められるでしょう。

そのためのソリューションの1つとしておすすめなのが、使えるねっとが提供する「使えるクラウドバックアップ」です。バックアップ機能だけでなく、データを守り、使うための機能を1つにまとめたサービスです。

クラウドの利用はこんなに簡単+セキュリティも安心

行政機関においてはサービスの安定性が特に重要です。この点、使えるクラウドバックアップでは「イメージバックアップ」という方法を採用し、システム全体を一気にバックアップ、万が一データが消失しても通常業務が再開できます。

また米軍も採用する最高レベルのセキュリティを採用し、すべてのファイル転送もAES-256で保護します。さらにAIベースのテクノロジー「アクティブプロテクション」により、ファイル、バックアップデータ、バックアップソフトへの疑わしい改変を即座に検出・遮断することで、ランサムウェア攻撃から大切なデータを守ります。

価格は容量200GB、パソコン1台+モバイル3台込みで月単価¥1,408(2年契約)、低コストでの導入が可能です。

無料のトライアルご希望もお待ちしております。まずはお気軽にお問合せください。

使えるクラウドバックアップの詳細はこちら>>

.jpg)

無料通話:0120-961-166

(営業時間:10:00-17:00)

ひと昔前に比べてバックアップの必要性は自明の理となり、今では個人・企業関わりなく何らかの方法でバックアップをとっているという方がほとんどでしょう。しかし、考えるべきなのは今のバックアップ方法で本当に「安心なのか」という点です。

というのも、とりわけ企業を取り巻くデジタル社会の様相は刻一刻と変化しており、バックアップもそれに見合ったものでなければならないからです。

以下ではすべての企業が今一度自社のバックアップについて再考してみるべき理由と方法についてご説明します。

デジタル社会に迫る「データ消失」の危険

アクロニスが2019年3月に実施したバックアップに関する調査によると、消費者の65%が、また企業の29%がダウンタイムに繋がるデータ損失を経験していることが明らかになりました。注目すべきなのは、これら消費者の93%、企業の97%が少なくとも年に1回はデータバックアップをとっていたという点です。

ここから分かるのは「バックアップをとっていれば安心」という時代はすでに過去のものになっているということです。重要なのは「バックアップをとっているか否か」ではなく、「自社にとって安心をもたらす最適なバックアップ方法はなにか」だからです。

増え続けるデータ量とその保護意識の必要性

バックアップをとっていても消失するリスクが高まっている理由はいくつか挙げられます。一つは企業が保有するデータ量が毎年各段に増加しているということです。

デルテクノロジーズが2020年3月に発表した調査結果によると、企業が管理している平均データ量は2016年調査時に1.45PBでしたが、2018年調査時には9.70PBに跳ね上がりました。さらに2019年は2018年よりもさらに約40%増加し、13.53PBになったとのことです。

また、調査対象の企業の81%が「現在のデータ保護ソリューションでは、今後のすべてのビジネスニーズに対応することができない」と応え、データ量の増加とともにサイバー攻撃などのリスクも高まっていることを感じています。実際、データロスによる平均損失額も2018年の99万5613ドル(日本円で約1億1,500万円)から2019年は101万3,075ドル(約1億1,760万円)に増大しました。企業が常に変化するデジタル社会への対策に苦慮している様子がうかがえるのではないでしょうか。

データを安全に守るための対策とは

「扱うデータ量が増えたから少々失われても仕方がない」と考える方はおそらくいないでしょう。企業にとってデータの重要性はいくら強調してもし過ぎることはありません。

以下では増え続けるデータを安全に守るための対策として代表的な3つの方法を取り上げます。

ローカルバックアップ

ローカルバックアップは最もシンプルなバックアップ方法です。ハードディスクやUSBメモリ、外付けハードディスクなど手元にあるデバイスにバックアップするため、確実に素早くデータを取り出せるというメリットがあります。

クラウドバックアップ

「卵は1つのカゴに盛るな」ということわざがある通り、クラウドバックアップはローカルと隔絶された場所にデータを保存します。そのため、災害やネットワーク全体を巻き込むようなマルウェア攻撃などによりオリジナルファイルやローカルバックアップが破壊されても影響を受けることはありません。また、ユーザーがどこからでもファイルにアクセスできるのもクラウドバックアップの利点といえるでしょう。

マルウェア:セキュリティ対策

バックアップの手段を検討する上で忘れてはならないのはマルウェアなどサイバー攻撃からいかにデータを守るかということです。というのも、マルウェアの一種であるランサムウェアは、サーバーやシステムに感染してデータを暗号化し、使用不能な状態にするのですが、その標的はバックアップデータにまで広がるからです。

つまり、いくらバックアップをとっていてもランサムウェアの標的となるマシンからアクセスできるものであれば、一緒に感染し暗号化されてしまい、復旧が不能になる可能性が高いということです。そのためクラウドバックアップを選択する場合もランサムウェア対策を搭載したセキュアなバックアップソリューションが必要なのです。

あなたの会社は「クラウド」使ってる?

2021年の情報通信白書(総務省)によると、回答した企業の87.1%がクラウドサービスの効果を実感している(「非常に効果があった」32.5%、「ある程度効果があった」54.6%)ことが分かりました。また、利用したサービス内容について36.5%の企業が「データバックアップ」と回答し、その割合は2019年の31.4%よりも増加しており、増大するデータ消失に備えたソリューションとしてクラウドを選ぶ企業が確実に増えていることがうかがえます。

クラウドを利用するメリット

以上を前提にしてクラウドを利用するメリットをまとめると次の3点に集約できます。

1. データが離れた場所に保存されるため、消失のリスクが下がる

2. インターネットを通じてどこからでもデータにアクセスできるため、場所に縛られなくなる

3. バックアップが自動的に行われるため、手間がかからなくなる

使えるクラウドバックアップ

使えるねっとが提供する「使えるクラウドバックアップ」は数あるクラウドバックアップサービスの中でも多くの中小企業に支持されています。その理由はコストパフォーマンスの高さと導入の手軽さです。

クラウドの利用はこんなに簡単+セキュリティも安心

使えるクラウドバックアップはイメージバックアップという方法を採用。通常のファイルバックアップだと新しいマシンにOSをインストールし、必要なアプリケーションを再インストールしてからようやくファイルの復元を行いますが、イメージバックアップはその手続きを大幅に短縮できるため、万一データが消失しても通常業務がすぐに再開できます。

また、ランサムウェアからデータを守るための人工知能AIベースのテクノロジー「アクティブプロテクション」を導入、問題が発生する前にリスクを検知し、サイバー攻撃からも大切なデータをしっかり守ります。

価格は容量200GB、パソコン1台+モバイル3台込みで月単価¥1,408(2年契約)、低コストでの導入が可能です。

30日間の無料のトライアルご希望もお待ちしております。まずはお気軽にお問合せください。

使えるクラウドバックアップの詳細はこちら>>

.jpg)

無料通話:0120-961-166

(営業時間:10:00-17:00)

.png)

.jpg)

.png)

.png)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.png)

.png)

.jpg)

.png)

.png)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)