サイバー攻撃の勢いはとどまるところを知りません。政府は2022年2月23日、3月1日に引き続き、3月24日に「現下の情勢を踏まえたサイバーセキュリティ対策の強化について」という注意喚起を行いました。

中小企業も含めてすべての企業は感染リスクを最小化するためのセキュリティ対策強化はもちろんのこと、万が一感染したとしてもデータを復旧するためのバックアップが欠かせません。

使えるねっとが提供している「使えるクラウドバックアップ」はバックアップ機能はもちろん、データを守る・使うための機能を1つにまとめたサービスで、多くの企業に導入していただいています。

以下では、改めてバックアップの必要性について振り返り、使えるクラウドバックアップの機能を大解剖いたします。

会社のデータを安全に守るための3箇条

ビジネスのあらゆるシーンにITツールが導入され、DX化がビジネスを大きく変容させる中、企業が保有するデータの価値はますます高まっています。

会社の資産ともいうべきデータを安全に守るための3箇条は以下の通りです。

デジタル形式でファイルを保存する

セキュリティ強化に加えて、政府の推進する「働き方改革」や環境保護の観点からも企業のペーパーレス化が進められていますが、現場ではなかなか思うようにはいかないようです。

BizClipが2020年3月に約2500人を対象に行った調査によると、企業のさまざまな業務に紙の資料が介在する現実が浮かび上がってきました。例えば、全体の66.5%が「契約・申請書類」に、57.9%が「取引先・顧客への請求・見積もり」に、54.8%が「社内会議資料」に紙を使用していると回答しました。

また、文書の管理方法として「契約書・申請書類」の76.7%、「取引先・顧客への請求・見積もり」の64.2%、「社内会議資料」の56.6%がスキャンしたり、データ化されたりすることなく、紙のままファイリングして保管されていることも分かりました。

企業の重要なデータがデジタル化されることなく、紙ベースで保管されているとすれば、紛失のリスクはもちろんのこと、災害などの消失の危険にもさらされることになります。こうしたリスクを減らすためには会社のデータはデジタル化してファイル保存しておくことが必要です。

複数箇所に保存する

従来からバックアップに関しては「3-2-1ルール」が提唱されてきました。これは2012年に米国土安全保障省のCISA(サイバー・セキュリティ・インフラストラクチュア・セキュリティ庁)が運営するUS-CERTが提示したものです。

「3-2-1」とは、重要なデータは「ファイルのコピーは3個」、「ファイルを保管する記録メディアは2種類」、「コピーのうち1つはオフサイトに保管」を意味します。

当初はこのルールを実践するには手間が掛かりすぎると言われていましたが、近年ランサムウェア対策として改めて専門家たちにより推奨されるようになりました。特にクラウドストレージサービスの普及により、オフサイトにデータを保管しやすくなり、中小企業でも「3-2-1ルール」の実践がコスト面でも十分可能になっています。

バックアップツールを利用する

バックアップにはさまざまな方法があります。Windowsにはバックアップの設定が搭載されているため、パソコン内のデータを外付けHDDなどに定期的にコピーし、保存できます。

しかし、多くの企業で保有しているデータはかなり広範囲に及ぶため、専用のバックアップツールを利用するのも一つの方法です。例えば、使えるねっとの「使えるバックアップ」は単なるバックアップ機能だけでなく、データを使う機能も念頭においたサービスであり、導入効果が高いといえます。

バックアップはなぜ必要?

上述したように企業にとって貴重なデータを守るための主な手段はバックアップです。ただ、バックアップが大切だと分かっていても、ついつい先送りしているようなら、以下の2つの理由を考慮してください。バックアップが急務であることがお分かりいただけるはずです。

企業がデータを失う=大きな損害

いうまでもないことですが、企業にとってデータを失うことは大きな損失をもたらします。

顧客データや商品開発・マーケティングに関するデータなど、貴重なデータを失うことは企業に計り知れない経済的損失をもたらします。

加えて、損失を回復するためにかかるコストも甚大です。例えば、社員15名の中小企業の事務所が水没し事業継続が不可能になったとしましょう。データを含めて復旧するために1カ月かかるとすると、その間社員は時間外残業に追われ、企業が支払うコストは300万円にもなります。加えて1カ月営業停止に追い込まれることにより、売上損害も500万円に上り、被害合計は800万円にもなります。

実際、テキサス州立大学の調査レポートによると、社内データが全て消えた場合、2年以内に94%の企業が倒産するともいわれています。

災害やサイバー攻撃によるデータ消失

ジャーマンウォッチが発表した「世界気候リスク・インデックス(2020年版)」によると、1999〜2018年において日本は62位でしたが、2018年には1位でした。近年の洪水や台風による被害、今後起きることが想定されている南海トラフ巨大地震や首都圏直下型地震などを念頭におくと、日本国内のどの企業にとってもBCP(事業継続計画)は不可欠といえるでしょう。

また、株式会社サイバーセキュリティクラウドが国内15,000以上のサイトを対象にした調査によると、2022年2月16日以降、不審な攻撃者によるアクセスが急増しており、その数は直近3ヵ月平均と比べて最大25倍にまで膨らみました。

大企業だけでなく、サプライチェーンも攻撃対象になっており、2022年3月にトヨタ系列の小島プレス工業がサイバー攻撃を受け、トヨタの国内全工場を一時停止する事態にまで追い込まれました。

特にランサムウェアは感染したパソコンとそれに接続されたハードディスク、同一ネットワーク内のデータを暗号化し使用不能にします。企業は多額の身代金を支払わなければ、その間業務停止に追い込まれることになります。その間の逸失利益と復旧のためにかかるコストはやはり膨大になるでしょう。

使えるクラウドバックアップ、その気になる機能性

上述したように企業がデータを守るためにバックアップツールを用いることは1つの方法です。以下では使えるクラウドバックアップの機能性について大解剖します。

主な特徴

バックアップ~復元~セキュリティまで多彩な機能で一元管理

使えるクラウドバックアップの設定はとても簡単で、いつでもどこからでも複数のバックアップ対象を一括管理できます。バックアップ対象は自由に設定可能で、ファイル、フォルダを個別に復元・ダウンロードできますし、システム全体のバックアップをしておけば、マシンそのものを復元できます。

それを可能にしているのが「イメージバックアップ」という方法で、すべてのアプリ、ファイル、ユーザーアカウント、さらにはオペレーティングシステムを含むシステムイメージ全体を一気にバックアップします。この方法により万が一データが消失してもすぐに通常業務が再開できます。

世界最高水準の暗号化/サイバーセキュリティ機能を採用

米軍も採用する最高レベルの暗号化をファイルがアップロードされる前に実施し、すべてのファイル転送もAES-256で保護します。また、サーバー側でもセキュアにAES-256で暗号化、サイバーセキュリティ機能も万全で、企業の大切なデータをがっちり守ります。

ディザスタリカバリ(DR)対策にも効果的

ディザスタリカバリ(DR)とは、災害発生時に被害を受けたシステムを復旧することを指します。DR対策で最も重要なのは、いうまでもなく企業活動の停止時間をできるだけ短くすることです。

使えるクラウドバックアップでは、弊社の国内データセンターに日々バックアップをとり、万が一のときに備えています。災害発生時にはボタン一つでスタンバイしておいた環境に切り替え、事業継続を可能にします。

まとめ

使えるクラウドバックアップは、ますますリスクが高まる災害、サイバー攻撃に対応するための最強ソリューションといえます。にもかかわらず、専門的な知識や複雑な構築作業は不要、設定は5分で完了し、利用はとても簡単です。

価格は容量200GB、パソコン1台+モバイル3台込みで月単価¥1,408(2年契約)、低コストでの導入が可能です。

無料のトライアルご希望もお待ちしております。まずはお気軽にお問合せください。

使えるクラウドバックアップの詳細はこちら>>

.jpg)

無料通話:0120-961-166

(営業時間:10:00-17:00)

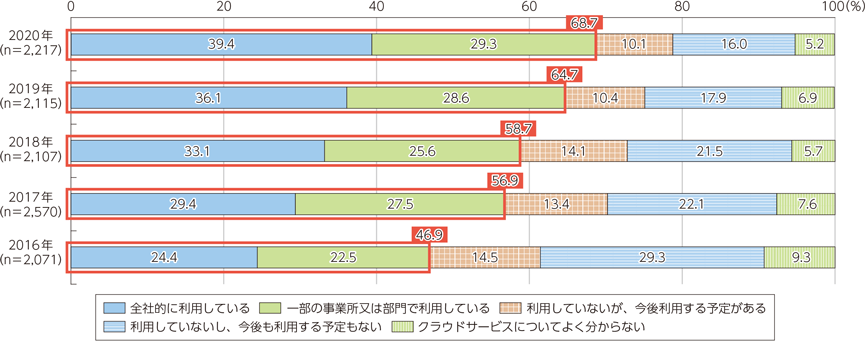

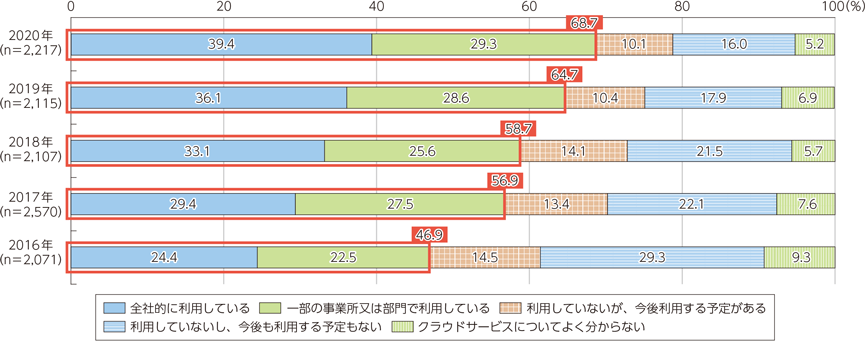

クラウドストレージを利用する企業の割合が年々増加しています。「令和3年度情報通信白書(令和3年版)」によると、2020年にクラウドサービスを一部でも利用している企業の割合は68.7%(「全社的に利用している」39.4%、「一部の事業所又は部門で利用している」29.3%)で2019年の64.7%から4.0ポイント上昇しました。

「クラウドサービス=ファイルサーバのオンライン化」というイメージが強いかもしれませんが、特徴はそれだけではありません。今回はファイルサーバと比較しながら、クラウドストレージが企業の直近の課題に対して包括的なソリューションを提供できるといえる理由について説明します。

ファイルサーバとは

従来、企業や組織で資料を共有するためにファイルサーバが使われてきました。しかし、テレワークの導入など時間や場所にとらわれない働き方に対応するためにファイルサーバだけでは限界があることが徐々に明らかになっています。

例えば、企業向けIT製品情報サイト「キーマンズネット」が2021年12月から2022年1月にかけて行った調査によると、勤務先で「ファイルサーバのみ利用する」と回答した割合は38.8%で前年度の52.3%から約14ポイントも減少しました。それに対し「クラウドストレージと併用している」との回答は48.8%で前年度の39.8%から9ポイント上昇しています。

ファイルサーバが抱える課題

企業のニーズに応える上でファイルサーバが抱える限界や課題には、以下のようなものがあります。

ファイルの共同編集ができない

これまでのファイルサーバでは、基本的にひとつのファイルを同時に共同編集することができません。たとえばあるエクセルファイル上でセル内の数値を二人のメンバーがそれぞれ編集したいとき、「ひとりが最初に編集し、その後ファイルを閉じてからもうひとりが編集する」という面倒なステップが必要になります。Googleスプレッドシート、Office Onlineなど自由に共同編集できるオンラインツールも広く使われるようになる中、こうした業務プロセスではストレスがたまってしまいます。

社外やモバイルデバイスからのアクセスが難しい

ファイルサーバだと、社外やモバイルデバイスからのアクセスには複雑な準備が必要で、気軽に使えるシステムとはいえません。そのため外出先で資料をチェックしたいときは事前にローカルストレージにコピーしなければならないなど、業務の生産性に悪影響が出てしまいます。テレワークが当たり前になった今、致命的な弱点です。

管理運用に手間がかかる

ファイルサーバの場合、自前で社内にサーバを用意しなければならないので、その管理運用に手間がかかります。何か障害が発生したときは急いで対応する必要がありますし、ファイルサーバを運用することで社内の技術者にそれなりの負担がかかることは間違いないでしょう。クラウドストレージという選択肢が一般的になった今、自前のファイルサーバ運用に手間をかけることの意味は薄れつつあります。

クラウドストレージ(オンラインストレージ)とは?

ご存じのようにクラウドストレージとは、ファイルやデータなどを格納するストレージをオンライン上で提供するサービスのことですが、単に「クラウド=ファイルサーバのオンライン化」ではないことに注意が必要です。

クラウドストレージを利用するメリット

クラウドストレージに移行することで、上記で取り上げた課題を一気に解決できるほか、コスト面やセキュリティ面でも様々なベネフィットが得られます。ここからは、クラウドストレージを利用することのメリットをいくつか見てみましょう。

常に一定のコストしかかからないから安心

ファイルサーバは導入時に多大なコストがかかるほか、故障などで突発的なコストが発生します。それに比べるとクラウドストレージは月額料金を支払うだけで済むため、予算を計算しやすく、無駄な出費が抑えられるのがメリットです。ちなみに後述する使えるねっとの「使えるファイル箱」は月単価10,780円(税込、3年契約)で導入可能です。

セキュリティ強化や災害対策につながる

クラウドストレージはサーバ管理やセキュリティ対策のプロが運用しているため、実は社内でファイルサーバを整備するよりずっと安全。さらに、物理的なサーバが会社から離れた場所に存在することになるため、災害発生時のBCP(「Business Continuity Plan=事業継続計画」)にもつながります。

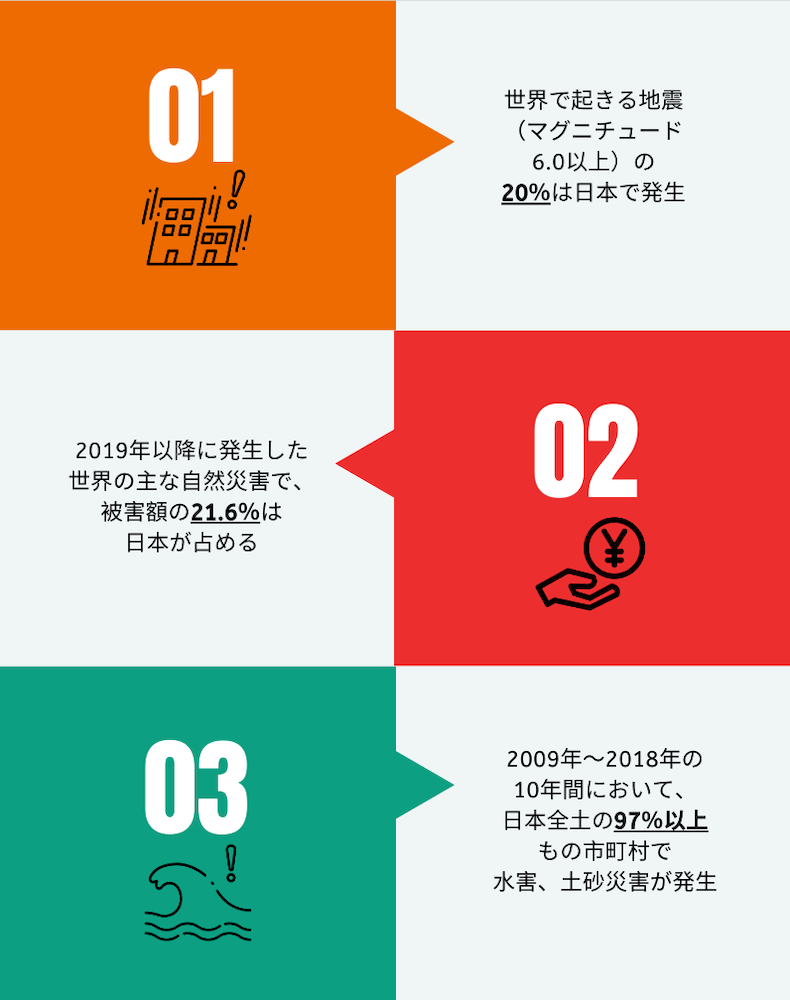

「国土交通白書2021」によると、日本は災害が起こりやすい国土に加え、世界の大規模地震の約2割が発生する地震多発国でもあるとのことです。とりわけ日本における豪雨災害は激甚化・頻発化しており、2019年の水害被害額は全国で2兆1,800億円となり、1年間の津波以外の水害被害額が統計開始以来最大となりました。同白書は今後も南海トラフ地震や首都直下地震などのリスクについても警告しており、どの企業も「うちは大丈夫だろう」と高をくくることはできない状況であり、早急にBCPを考えるべき時に来ています。

機能性抜群「使えるファイル箱」

使えるねっとの「使えるファイル箱」は、単なる「オンライン上のファイルサーバ」ではありません。安価な料金と高度なセキュリティ、多彩な機能、そして使いやすさがすべて揃ったファイルサーバ型クラウドストレージで、御社が抱える課題に対する包括的なソリューションを提供します。使えるファイル箱ならではの特徴をご紹介します。

ファイルの共有が簡単&安心

使えるファイル箱では、右クリックメニューから簡単に共有リンクを作成し、簡単に社内外でファイルをシェアできます。さらに共有リンクにはパスワードはもちろん、有効期限を設定できるためセキュリティ面でも安心です。

特定のユーザとだけファイルを共有するためのフォルダも作成可能です。その場合はあらかじめグループを作っておいて、そのグループを選択することもできますし、共有したいユーザーを一人一人選択して追加することも可能です。

ユーザー数無制限

使えるファイル箱はなんとユーザー数無制限。社員だけでなく、不定期なアルバイトや外部取引先が多い場合など、追加料金なしで必要に応じて自由にユーザー招待が可能です。

ユーザー追加も手軽に行えます。この際、新規ユーザーに共有フォルダの作成権限を与えるかどうかも選択できます。

これにより、社内外を問わず、チーム全体でセキュアにファイルを共有できるため業務効率も格段にアップします。

使えるファイル箱の製品詳細ページもチェック!

今までのファイルサーバと同じ使い勝手

使えるファイル箱は、いわば従来の外付けディスクを仮想化した「バーチャルドライブ(仮想ドライブ)」です。つまり、USBスティックを利用するのと同じ感覚で、オンラインのデータを利用できるのです。物理的な機器に代わってクラウド上に大事なデータを手軽に保存できるため、従来型のファイルサーバとまったく同じ使い勝手で利用できます。ファイルの移動やコピー、フォルダの新規作成など、よく使うタスクはどれも直感的なインターフェースで、最初から違和感なく操作できます。他社サービスのように同期をするのではなく、お客様のPCクライアントごとに、キャッシュの保持期間が指定できるため、容量が少ないSSDなどを搭載しているノートパソコンでも、ブラウザにログインすることなく常に社内の全てのデータにアクセスすることが可能です。

ファイルの復元が自由自在

使えるファイル箱は、最大999日分のファイルの復元が自由自在。編集前の昔のバージョンを復元したりと、便利に使うことができます。また、誤って削除してしまったデータでも7日間はゴミ箱へ保存されるので、保存期間内は復元が可能です。

以上のような特徴を備えた使えるファイル箱はデフォルトで大容量の1TB、月単価10,780円(税込、3年契約)から導入可能です。無料トライアルも実施していますので、お気軽にお問い合わせください。

「使えるファイル箱」の詳細はこちら>>

.jpg)

無料通話:0120-961-166

(営業時間:10:00-17:00)

2020年10月に総務省が発表した調査結果によると、都道府県(47団体)・政令指定都市(20団体)におけるテレワーク導入率は95.5%に上りました。しかし、大部分を占める市区町村(1721団体)ではわずか19.9%に留まったようです。

総務省によるとテレワーク制度未導入の理由として最も多かったのは「窓口業務や相談業務などがテレワークになじまない」(82.7%)でしたが、次に多かったのが「情報セキュリティの確保に不安」でした。

セキュリティ不安でテレワーク導入に踏み切れない自治体が多い一方で、企業だけでなく行政もサイバー攻撃の対象になっている現状も見られます。

自治体を狙ったウイルス攻撃が増加

サイバー攻撃の増加から情報を守るために、総務省は2015年に自治体向けの情報セキュリティ対策として以下の「三層の対策」を発表しました。

1. データ持ち出し不可設定及び二要素認証

2. アクセス制御

3. 外部からの攻撃対策の徹底

しかし、その後もサイバー攻撃の手口はより巧妙化し、自治体もさらなる対策の強化が求められています。

以下で、自治体を狙ったウイルス攻撃の実例を3つご紹介します。

日本年金機構:不正アクセスによる情報流出

前述した総務省による「三層の対策」発表のきっかけになった事件が2015年の日本年金機構に対する外部からの不正アクセスです。このサイバー攻撃により約125万件の個人情報が流出、原因は職員が電子メールに添付されたファイルを開封したことにより、不正アクセスが行われたこととされています。

広島県:県内23自治体を狙った攻撃

広島県が明らかにしたところによると、広島県と県内23自治体が接続拠点として使用しているクラウドサービスが、2022年2月16日から2日以上にわたり「DDoS攻撃」を受けたとのことです。それにより自治体のホームページは接続不良に陥りましたが、攻撃者の要求や目的は分かっていません。

DDoS攻撃とは、ウェブサイトやサーバーに対して過剰なデータを送付することで負荷をかけてアクセスできなくしたり、ネットワークの遅延を引き起こしたりするサイバー攻撃の手法です。

愛知県:PCR検査システムへの攻撃

2022年2月5日、愛知県職員が県のPCR検査システムを立ち上げたところ、画面に英語が表記され、使用できない状態になっていました。調査の結果、システムのデータを管理するサーバーが「ランサムウェア」による攻撃を受けたことが分かりました。これにより個人情報が漏洩するなどの被害はありませんでしたが、サーバーは一時停止に追い込まれました。

社外で仕事をする際のセキュリティ意識

2022年2月23日、経済産業省は「昨今の情勢を踏まえたサイバーセキュリティ対策の強化についての注意喚起」を行いました。そこにはサイバー攻撃事案の潜在的リスクが高まっているため、各企業・団体がサイバー攻撃の脅威に対する認識を深めるとともに、講じるべき対策についても挙げられています。以下で、そのうちのいくつかを見てみましょう。

テレワーク必須時代に身に着けておくべき通念

■パスワードが単純でないかの確認

インターネットサービスを利用する際にはパスワードの設定が必要ですが、同じパスワードの使いまわしはしないようにします。また、可能な限りパスワードの文字列は12文字以上の十分な長さにし、記号・数字・アルファベットの大文字・小文字を混ぜるようにします。

■多要素認証の利用

多要素認証とは認証の3要素である「知識情報(Something You Know)」、「所持情報(Something You Have)」、「生体情報(Something You Are)」のうち2つ以上を組み合わせて認証することを指します。昨今、パスワードだけではセキュリティ確保は限界と考えられており、多要素認証が多くのクラウドサービスで採用され始めています。

例えば、ATMで現金を引き出す際には「所持情報」であるICカードと「知識情報」であるパスワードが組み合わされており、多要素認証を採用しているといえます。ウェブ上ではパスワードのみによる「一要素認証」がこれまで主流でしたが、2018年9月にマイクロソフトが「パスワード時代の終わり」を宣言し、複数のクラウドサービスで多要素認証が採用されるようになりました。現在もっとも多く利用されている方法はIDとパスワード(知識情報)でログインし、スマートフォンアプリで生成される認証コード(所持情報)を入力することによる認証です。

■IoT機器を含む情報資産の保有状況を把握する

今や家電や自動車、オフィス複合機や工場に設置されたセンサー、監視カメラなど、IoTは家庭でも職場でも至るところで活用されています。もちろん行政機関も例外ではありません。

IoT機器もインターネットに繋がっている以上、パソコンやスマートフォンと同じようにセキュリティリスクが存在することは覚えておきましょう。実際にIoT機器がマルウェアなどウイルス攻撃の標的になり、データが改ざんされたり、機能を停止させられたりするといった事案が発生しています。自治体に関していえば、2018年に河川などの監視カメラが不正アクセスを受けた例もあります。

また、インターネットとの接続を制御する装置の脆弱性は攻撃に悪用されることが多いため、最新のファームウェアや更新プログラム等セキュリティパッチを迅速に適用するようにしましょう。

■添付ファイルやURLリンクを不用意に開かない

2014年に発見されて以来、世界中で猛威をふるっているマルウェア「Emotet(エモテット)」は2021年4月以降国内での感染は激減していましたが、2021年11月頃から再び活動再開が報告されています。IPA(情報処理推進機構)によると、2022年2月時点でも被害相談は増加しており、警戒が必要であるとしています。

Emotetの攻撃メールの手口は基本的に一貫しています。それは添付ファイルの開封やURLリンクのクリックを誘導し端末を感染させ、メール情報を盗みます。それだけでなく、感染被害が連鎖的に他の端末、別の企業や組織に広がっていくのです。

そのため、重要な顧客や取引先、知人からのメールのように思えても、すぐに添付ファイルやURLリンクを開かずに、落ち着いて本物かどうかを確認する習慣を付けることが大切です。

別の解決策として使えるねっとの「使えるメールバスター」もおすすめ、標的型攻撃メール、迷惑メールをメールサーバに届く前にブロックしてくれるので安心です。完全クラウド型メールセキュリティサービスなので、個々のPCにインストールすることなく最新版更新の手間も不要です。

■データ消失等に備えてデータのバックアップを実施

サイバー攻撃の中でも行政や民間企業を問わず脅威に陥れているものの1つにランサムウェアがあります。コンピュータのデータを暗号化し、解除する条件として多額の金銭を要求する不正プログラムのことですが、経済産業省によると日本国内でランサムウェアの被害に遭った企業が支払った身代金の平均額は約1億1,400万円にも上ります。

そのための対策として欠かせないのが、オフラインのストレージにバックアップデータを保存することです。そうすれば、万が一ランサムウェアに感染しても、ストレージを完全に初期化しランサムウェアを消し去った後にバックアップデータを復元することが可能です。

都道府県や政令指定都市だけでなく、今後は市町村自治体でもテレワークが浸透していくことが考えられます。業務に携わるひとり一人の意識の向上だけでなく、現場のシステムもそれに見合ったものに変えていくことが求められるでしょう。

そのためのソリューションの1つとしておすすめなのが、使えるねっとが提供する「使えるクラウドバックアップ」です。バックアップ機能だけでなく、データを守り、使うための機能を1つにまとめたサービスです。

クラウドの利用はこんなに簡単+セキュリティも安心

行政機関においてはサービスの安定性が特に重要です。この点、使えるクラウドバックアップでは「イメージバックアップ」という方法を採用し、システム全体を一気にバックアップ、万が一データが消失しても通常業務が再開できます。

また米軍も採用する最高レベルのセキュリティを採用し、すべてのファイル転送もAES-256で保護します。さらにAIベースのテクノロジー「アクティブプロテクション」により、ファイル、バックアップデータ、バックアップソフトへの疑わしい改変を即座に検出・遮断することで、ランサムウェア攻撃から大切なデータを守ります。

価格は容量200GB、パソコン1台+モバイル3台込みで月単価¥1,408(2年契約)、低コストでの導入が可能です。

無料のトライアルご希望もお待ちしております。まずはお気軽にお問合せください。

使えるクラウドバックアップの詳細はこちら>>

.jpg)

無料通話:0120-961-166

(営業時間:10:00-17:00)

ひと昔前に比べてバックアップの必要性は自明の理となり、今では個人・企業関わりなく何らかの方法でバックアップをとっているという方がほとんどでしょう。しかし、考えるべきなのは今のバックアップ方法で本当に「安心なのか」という点です。

というのも、とりわけ企業を取り巻くデジタル社会の様相は刻一刻と変化しており、バックアップもそれに見合ったものでなければならないからです。

以下ではすべての企業が今一度自社のバックアップについて再考してみるべき理由と方法についてご説明します。

デジタル社会に迫る「データ消失」の危険

アクロニスが2019年3月に実施したバックアップに関する調査によると、消費者の65%が、また企業の29%がダウンタイムに繋がるデータ損失を経験していることが明らかになりました。注目すべきなのは、これら消費者の93%、企業の97%が少なくとも年に1回はデータバックアップをとっていたという点です。

ここから分かるのは「バックアップをとっていれば安心」という時代はすでに過去のものになっているということです。重要なのは「バックアップをとっているか否か」ではなく、「自社にとって安心をもたらす最適なバックアップ方法はなにか」だからです。

増え続けるデータ量とその保護意識の必要性

バックアップをとっていても消失するリスクが高まっている理由はいくつか挙げられます。一つは企業が保有するデータ量が毎年各段に増加しているということです。

デルテクノロジーズが2020年3月に発表した調査結果によると、企業が管理している平均データ量は2016年調査時に1.45PBでしたが、2018年調査時には9.70PBに跳ね上がりました。さらに2019年は2018年よりもさらに約40%増加し、13.53PBになったとのことです。

また、調査対象の企業の81%が「現在のデータ保護ソリューションでは、今後のすべてのビジネスニーズに対応することができない」と応え、データ量の増加とともにサイバー攻撃などのリスクも高まっていることを感じています。実際、データロスによる平均損失額も2018年の99万5613ドル(日本円で約1億1,500万円)から2019年は101万3,075ドル(約1億1,760万円)に増大しました。企業が常に変化するデジタル社会への対策に苦慮している様子がうかがえるのではないでしょうか。

データを安全に守るための対策とは

「扱うデータ量が増えたから少々失われても仕方がない」と考える方はおそらくいないでしょう。企業にとってデータの重要性はいくら強調してもし過ぎることはありません。

以下では増え続けるデータを安全に守るための対策として代表的な3つの方法を取り上げます。

ローカルバックアップ

ローカルバックアップは最もシンプルなバックアップ方法です。ハードディスクやUSBメモリ、外付けハードディスクなど手元にあるデバイスにバックアップするため、確実に素早くデータを取り出せるというメリットがあります。

クラウドバックアップ

「卵は1つのカゴに盛るな」ということわざがある通り、クラウドバックアップはローカルと隔絶された場所にデータを保存します。そのため、災害やネットワーク全体を巻き込むようなマルウェア攻撃などによりオリジナルファイルやローカルバックアップが破壊されても影響を受けることはありません。また、ユーザーがどこからでもファイルにアクセスできるのもクラウドバックアップの利点といえるでしょう。

マルウェア:セキュリティ対策

バックアップの手段を検討する上で忘れてはならないのはマルウェアなどサイバー攻撃からいかにデータを守るかということです。というのも、マルウェアの一種であるランサムウェアは、サーバーやシステムに感染してデータを暗号化し、使用不能な状態にするのですが、その標的はバックアップデータにまで広がるからです。

つまり、いくらバックアップをとっていてもランサムウェアの標的となるマシンからアクセスできるものであれば、一緒に感染し暗号化されてしまい、復旧が不能になる可能性が高いということです。そのためクラウドバックアップを選択する場合もランサムウェア対策を搭載したセキュアなバックアップソリューションが必要なのです。

あなたの会社は「クラウド」使ってる?

2021年の情報通信白書(総務省)によると、回答した企業の87.1%がクラウドサービスの効果を実感している(「非常に効果があった」32.5%、「ある程度効果があった」54.6%)ことが分かりました。また、利用したサービス内容について36.5%の企業が「データバックアップ」と回答し、その割合は2019年の31.4%よりも増加しており、増大するデータ消失に備えたソリューションとしてクラウドを選ぶ企業が確実に増えていることがうかがえます。

クラウドを利用するメリット

以上を前提にしてクラウドを利用するメリットをまとめると次の3点に集約できます。

1. データが離れた場所に保存されるため、消失のリスクが下がる

2. インターネットを通じてどこからでもデータにアクセスできるため、場所に縛られなくなる

3. バックアップが自動的に行われるため、手間がかからなくなる

使えるクラウドバックアップ

使えるねっとが提供する「使えるクラウドバックアップ」は数あるクラウドバックアップサービスの中でも多くの中小企業に支持されています。その理由はコストパフォーマンスの高さと導入の手軽さです。

クラウドの利用はこんなに簡単+セキュリティも安心

使えるクラウドバックアップはイメージバックアップという方法を採用。通常のファイルバックアップだと新しいマシンにOSをインストールし、必要なアプリケーションを再インストールしてからようやくファイルの復元を行いますが、イメージバックアップはその手続きを大幅に短縮できるため、万一データが消失しても通常業務がすぐに再開できます。

また、ランサムウェアからデータを守るための人工知能AIベースのテクノロジー「アクティブプロテクション」を導入、問題が発生する前にリスクを検知し、サイバー攻撃からも大切なデータをしっかり守ります。

価格は容量200GB、パソコン1台+モバイル3台込みで月単価¥1,408(2年契約)、低コストでの導入が可能です。

30日間の無料のトライアルご希望もお待ちしております。まずはお気軽にお問合せください。

使えるクラウドバックアップの詳細はこちら>>

.jpg)

無料通話:0120-961-166

(営業時間:10:00-17:00)

昨年、弊社ブログでは多くの日本企業で慣習化しているファイル共有方法「PPAP」について取り上げました(PPAPの定義やデメリットについてはこちらを参照)。それから約1年、PPAPがセキュリティ対策として不十分であることが各方面から以前にも増して指摘されるようになり、それに変わってクラウドストレージが導入され始めています。

以下ではPPAPをめぐる昨今の動きと指摘されている問題点を説明し、代替案としてのクラウドストレージについてもご紹介いたします。

PPAPをめぐる昨今の動き

PPAPの問題点は以前から指摘されていましたが、この1年でさらに大きな動きがありました。その中でも注目すべきなのが官公庁の方針転換です。

文部科学省は「脱PPAP」

文部科学省は2021年12月1日に、2022年1月4日以降すべてのメール送受信において、ファイルを添付する際にはクラウドストレージサービスに添付ファイルを自動保存し、送信先からダウンロードする仕組みを導入すると発表しました。その理由として「昨今セキュリティ上の観点から疑問視されているパスワード付きZIPファイルの添付により、Emotet(エモテット)などのマルウェアがセキュリティチェックを潜り抜け、感染させるなどの事案を踏まえ、セキュリティ強化策として導入する」としています。

内閣府、内閣官房ではすでに2020年11月にPPAPは廃止されていましたが、こうした政府のセキュリティ上の方針変換は民間企業にも影響を与えていくものと思われます。

増加する新種のマルウェア攻撃

文部科学省がPPAPの廃止発表に際して理由として挙げたのがマルウェア攻撃です。特に同省が具体名を挙げていた「Emotet(エモテット)」は2014年に初めて検出されましたが、2019年から国内でも感染被害が相次いでいます。

JPCERTコーディネーションセンターが2020年2月に発表した報告によると、Emotetに感染した国内の組織は少なくとも約3,200に上り、被害組織の中には公立大学法人首都大学東京(18,843件のメール情報が流出)、NTT西日本(顧客メールアドレスを含む、1343件のメールアドレスが流出)、関西電力(社外関係者のものを含む、計3,418件のメールアドレスが流出)など周到なセキュリティ対策をしているはずの大企業が含まれています。

2020年2月以降、Emotetの動きはおさまったかに見えましたが、2020年7月ごろから活動を再開している傾向が見られ、2021年11月にはIPA(情報処理推進機構)からEmotetの攻撃活動再開の兆候が確認されたとの発表がありました。

Emotet(エモテット)の特徴とは?

文部科学省までを方針転換に追い込んだEmotetの特徴は非常に高い感染力と拡散力、そして巧妙に偽装されているためにその危険性を見抜くのが難しい点にあります。

Emotetによって偽装されたメールには、マルウェアをダウンロードさせるマクロが仕組まれたWordやExcelファイルが添付されています。そのファイルを開いて「編集を有効にする」や「コンテンツの有効化」ボタンをクリックすると仕組まれたマクロが作動し、メールアドレスやメール本文などを盗み出すというわけです。送られてくるファイル名は「会議招集通知」など普段の業務で頻繁に使用する名称であるため、危険性を見抜くのは困難です。一度感染すると、社内メンバーや取引先にも感染が拡大するようになっており、被害はますます広がっていくのです。

PPAPの意義は?指摘される問題点

文部科学省が懸念したのは、PPAPのパスワード付きZIPファイル添付で送る方法ではマルウェア感染していても検出できない可能性があるという点でした。以下では改めてPPAPの指摘されている問題点を検証してみたいと思います。

指摘される問題点

弊社ブログ記事でも指摘したようにPPAPの一つの問題点はパスワード付きZIPファイルと解凍のためのパスワードを別々に送っても、第三者がどちらかを入手できたのであれば両方取得できる可能性が高い点であり、それが容易であることは実験によっても検証されています。

また、仮に第三者がパスワードを取得できず、ZIPファイルのみを入手したとしましょう。PPAPはその場合「第三者はZIPファイルを開けないため安全」という大前提に立っていますが、果たしてそうでしょうか?実は高速演算処理が可能なコンピュータを使えば、そんなに時間をかけずにパスワードを解析することが可能だといわれています。

情報セキュリティメーカーのデジタルアーツ株式会社が一般購入可能なパソコン、オープンソースで誰でも入手可能なパスワード回復ツールを使用して分析(パスワード検索速度は約10億回/秒)を行ったところ、驚くべきことに英小文字6桁の組み合わせであれば1秒未満で解読可能、8桁に増やしても20秒で解読されてしまうことが明らかになりました。英小文字、英大文字、数字を組み合わせた8桁のパスワードではやや時間がかかりますが、それでも最長で約2日のうちに解読されてしまいます。

これはあくまでも一般購入なパソコンでの話であり、専門のハッカー集団であれば、複数のPCを同時に使ったり、高性能なGPUなどを使用すれば計算や処理の速度を数百~数千倍に高めることも可能だといわれています。

つまりPPAPでは、マルウェア感染の危険性があるばかりか、ZIPファイルの中身もいとも簡単に盗まれる可能性も高いということになります。

他にもスマートフォン端末などではZIPファイルを閲覧するためには別途アプリケーションが必要になりテレワーク導入の障害になる点、多くの企業ではファイルのZIP化とパスワードの送信を自動で行っており、セキュリティ対策として意味をなしていないなど、PPAPについて指摘されている問題点には枚挙にいとまがありません。

代替案としてのクラウドストレージ

マルウェア感染対策には、一人一人がリテラシーを高め、身に覚えのない添付ファイルは開かないようにしたり、セキュリティソフトやOSを常に最新の状態にしたりすることが必要です。しかし、パスワードが読み取られたり、解析されるリスクも含めて考えると根本的な転換が必要であり、PPAPはすぐに廃止する必要があるといわざるを得ません。

企業として行える有効策の1つは文部科学省もPPAPに変わる代替案として導入したクラウドストレージへのシフトです。

使えるファイル箱なら手軽で安全

弊社のクラウドストレージサービス「使えるファイル箱」なら共有したいファイルのリンクを作成し、そのリンクとパスワードを別々の媒体(例えばリンクはEメール、パスワードはチャットツールなど)で相手に伝えることでPPAPの抱えるセキュリティリスクは解決できます。また使えるファイル箱は暗号化技術の中でも高い強度を誇るAES256ビット暗号化を使用していますし、2要素認証設定も可能です。

このように非常に高いセキュリティレベルを有しているにもかかわらず、導入のために専用のインターフェイスは必要とせず、WindowsならExplorer、MacならFinderで共有フォルダを扱えるので、使い慣れた方法ですぐに使用可能です。

メールやスマホでファイルをすぐに同期・共有

スマートフォンなどモバイル端末でも、PPAPでファイルをやり取りするときのような専用のアプリは必要ありません。テレワークや現場でのやりとりもファイルをタイムレスにすぐに同期・共有ができます。

ユーザー数は100人でも1,000人でも料金は一律、アカウントが増えても別途課金されることはありません。デフォルトで大容量の1TB、月単価10,780円(税込)から導入可能、無料トライアルも実施していますので、まずはお気軽にお問い合わせください。

「使えるファイル箱」の詳細はこちら>>

.jpg)

無料通話:0120-961-166

(営業時間:10:00-17:00)

企業にとっては、コンピュータに入っているデータはまさにビジネスの生命線とも言えるほど大切なものです。言うまでもなくデータをバックアップすることは必要不可欠なアクションです。最近ではバックアップの重要性も広く認知されるようになってきましたし、ほとんどの会社が、何らかの形でバックアップをとっていると思われます。

しかし、果たしてあなたの会社・部署のバックアップ戦略は、本当に充分なものだと断言できるでしょうか? 残念ながら、多くの企業のデータバックアップ戦略は、時代に即した、「本当に安心できる」レベルにまでは達していないのが現状です。今日は、企業が今すぐバックアップ戦略を見直すべき理由を4つ、ご紹介します。

1.データ災害のリスクは年々増加

企業がデータを失ってしまう危険性は、実は年々増加傾向にあります。日常の些細なデータ事故であれば、通常のローカルバックアップでも対応できるかもしれません。しかし、地震や水害といった自然災害、あるいは火災、さらには盗難といった、近年増加中のリスクにはとても対応しきれないでしょう。

自然災害の多い日本では特に、こうした予測の難しいリスク要因によるデータ損失が多数発生しており、一度大規模なデータ事故が起きてしまえば、ビジネスに壊滅的な影響を及ぼしてしまいかねません。オフィスから離れた場所で安全にデータをバックアップするために、すべての企業がクラウドバックアップサービスの導入について検討してみるべきです。

2.サイバー攻撃の脅威が拡大中

サイバー攻撃による脅威は、もはやどの企業にとっても他人事ではありません。世界では毎日、数えきれないほどたくさんのマルウェアが新たに検出されており、すべてのサイバー攻撃のうち36%は、中小企業をターゲットにしています。2021年9月に発表された警視庁のレポートでは、ランサムウェアの被害のうち中小企業が占める割合が66%に上り、そのうち調査や復旧に1,000万円以上かかったという回答も39%を占めています。サイバー攻撃は、とても身近で差し迫った脅威なのです。

【事例】ハッカーがFBIのアカウントからスパムメールを送信

しかし、残念なことことに対策をいかに講じていてもサイバー攻撃の被害に遭うことはあり得ます。それを示す事例をご紹介しましょう。

FBI(米連邦捜査局)といえば誰もがそのセキュリティ対策は世界屈指だと考える方が多いかと思いますが、2021年11月13日、ハッカーがFBIの外部メールシステムに不正アクセスし、FBIの電子メールアカウントから数万件の電子メールを送信したという事件も実際に起きています。電子メールにはマルウェアは添付されていなかったとのことですが、「優秀な」ハッカーがその気になれば、民間企業のシステム侵入はさほど難しいことではないはずです。

万が一の場合に備えてバックアップをしておくことが中小企業にとってどれほど大切かお分かりいただけるではないでしょうか。

バックアップをしておくべきその他の理由

バックアップをしておくべき理由はサイバー攻撃に備えるためだけではありません。他にも考えられるリスクがあります。さらに2つ挙げましょう。

3.ハードウェアの故障は必然的

多くの企業でローカルバックアップの主役を担っているハードディスクやテープは、いずれ確実に寿命を迎えます。また、ハードディスクは非常に繊細な記録メディアなので、ちょっとしたことですぐに故障してしまいかねません。

このように脆弱なバックアップ手段だけに頼ることは、大切なデータを失うリスクをかなり高めてしまいます。しっかりとデータを守るためには、ローカルのハードディスクだけに依存しないバックアップ環境の構築が必須です。

4.テクノロジーの進歩が加速

テクノロジーやトレンドの進化・変革スピードは、近年ますます加速しています。デルテクノロジーズが2020年に行った調査によると、企業が管理しているデータ量は2018年より40%増、2016年からは831%も増加したとのことです。各企業が持つデータの量は今後も飛躍的に増えるでしょうし、技術的な進歩に対応するためには、設備・システムの入れ替えや改良を常に検討していかなければなりません。ですから、フレキシブルで、かつスケーラビリティのあるバックアップソリューションを選択することで、変化に対応するための時間的・金銭的コストを大幅にカットすることができます。

日頃からのバックアップが非常時の命綱に

今回ご紹介する事例では、被害にあった企業のオフィスにおいて、スパムメールのリンク経由でランサムウェアがインストールされてしまい、社内サーバーのファイルが暗号化され、閲覧もアクセスもできなくなってしまいました。

犯人は、ファイルに再びアクセスしたければ「身代金」を払う必要があるとして、多額の金銭を要求。しかし、実際に身代金を支払っても、本当にファイルの暗号化が解除されるかどうかはわかりません。そこでこの企業は、普段使っているクラウドバックアップサービスのプロバイダに連絡を取り、対応を依頼。結果として、身代金を一切払わずに、すべてのデータを無事、復元することに成功したのです。

被害が発生した場合はどうすべき?

ランサムウェアへの感染が発覚したとき、まずすべきなのは、いつもの定期的なバックアッププログラムを一時停止することです。感染後も普段通りバックアップを続けてしまうと、感染前のファイルが、暗号化されたファイルで上書きされてしまう危険性があります。

また、バックアップを長い期間とっていれば、データの複数バージョンのコピーが作成されていることになるため、ファイル復元の成功率は上昇します。サイバー攻撃によってビジネスが大打撃を受けてしまわないよう、今すぐ行動することが肝要です。

使えるクラウドバックアップ

ここまでご紹介してきた4つのリスクに効果的に対処できるのは、やはりクラウドバックアップだと言えるのではないでしょうか。バックアップ戦略の見直しは、多くの企業にとって喫緊の課題です。これを機会にぜひ、使えるねっとの「使えるクラウドバックアップ」で、万全で安心なバックアップをご検討ください。

高度なセキュリティで企業データを根底から守るソリューション

使えるクラウドバックアップはサイバー攻撃だけでなく、災害やハードウェアの故障からも企業データを守る最強のソリューションです。にもかかわらず、専門的な知識や複雑な構築作業は不要、設定は5分で完了し、ファイル単位での復元も可能であらゆる事態に対応できます。

価格は容量200GB、パソコン1台+モバイル3台込みで月単価¥1,408(2年契約)、低コストでの導入が可能です。

無料のトライアルご希望もお待ちしております。まずはお気軽にお問合せください。

使えるクラウドバックアップの詳細はこちら>>

.jpg)

無料通話:0120-961-166

(営業時間:10:00-17:00)

新型コロナウイルスの感染が落ち着き始め、コロナ前と同じように営業や出張に出られる方も増え始めることが予想されます。オフィスを離れるときは基本的にノートPCを持ち歩くことになりますが、外出先や交通機関の中では開けないことも多くあり、そのときに役立つのがスマートフォンです。

クラウド型ファイル共有サービスの普及や端末の高性能化に伴い、さまざまな業務をスマホで処理することが可能になっていますが、他方でセキュリティなどで不安があるため、それに抵抗を感じる方も多いかもしれません。

今回のブログでは業務でのスマホ使用の現状を分析し、モバイルアプリでもクラウドを活用して仕事をするメリットを考えてみたいと思います。

スマホを仕事で使う?使わない?

業務用のスマホの普及率

会社員を対象に2017年に行われた調査によると、ノートPCに関しては会社から支給されていることが多いものの、スマートフォンの支給例はまだまだ少ないようです。業務用としてスマホを使用する場合は大半がいわゆる「BYOD(Bring Your Own Device)」、つまり個人所有の端末を業務に持ち込んでいる状況であることが分かります。

日本ではセキュリティの観点からBYODに抵抗がある方が多いと思いますが、コロナ禍においてそうせざるを得なかった企業も少なくないようです。また、ノートPCに加えてスマホまで企業から支給するとなると初期費用が膨らみますし、従業員も複数の端末を管理するコストもかかります。

そのため、海外では日本に先駆けてBYODの導入が進んでおり、生産性やサービス向上につながっていると報告されています。例えば、米最大のスーパーマーケットチェーン「ウォルマート」では2018年10月からBYODを導入し、個人のスマホに専用アプリをダウンロードすることで、出勤報告やシフト管理、音声アシスタントを利用した商品検索が可能になり、業務効率化につながっているとのことです。

スマホで仕事はここまでできる

堀江貴文氏は「もう、パソコンはいらない。スマホがあればどこにいても働けるし稼げる」と述べ、連絡から原稿作成までスマホだけで完結させているといいます。もちろん、誰もが彼のように稼げるわけではありませんが、デジタル技術の急速な進歩と通信環境の整備に伴い、時間や場所に縛られない働き方が可能になってきており、スマホでできる業務も数年前より各段に増えています。特にクラウド型ファイル共有サービスの普及により、メールでは難しかった容量の大きなデータのやりとりも可能になってきました。

企業にとって最適なファイル共有とは?

「ノマドワーカーにとってはスマホでの仕事が可能でも企業にはハードルが高い」とお考えの担当者も多いことでしょう。確かにセキュリティリスクなどを考えると、企業がクラウド型ファイル共有サービスの導入に慎重になるのもよく理解できます。

クラウド型ファイル共有サービスの利用状況

総務省の令和3年版情報通信白書によると、2020年においてクラウドサービスを一部でも利用している企業の割合は68.7%であり、2019年の64.7%から4.0ポイント上昇しています。2016年は46.9%と半数に満たなかったにもかかわらず、たったの5年で7割近くの企業がクラウドサービスを利用するようになったのです。ここ数年でクラウドサービスに対する企業の意識も大きく変化してきたことがうかがえます。

出典:令和3年情報通信白書(総務省)

https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/r03/html/nd242140.html

法人でのクラウド利用で求められるポイント

同白書によると、利用した企業のうち、「非常に効果があった」または「ある程度効果があった」と回答した企業の割合は87.1%に達しており、セキュリティ等の不安を抱えていながらも導入した効果を実感していることが分かります。

では、これらの効果を実感している企業はクラウドによって高度な利用を行ったのでしょうか?利用したサービス内容を見てみると、「ファイル保管・データ共有」が59.4%と最も多く、「電子メール(50.3%)」、「社内情報共有・ポータル(44.8%)」と続きます。「営業支援(17.6%)」や「生産管理(10.2%)」、「課金・決済システム(8.0%)」などの高度な利用は低水準にとどまっています。つまり、法人においてはクラウドをファイル共有ツールとして用いるだけで各段に業務効率が向上し、導入効果を実感できることをこれらの調査結果は示しています。

出典:令和3年度情報通信白書(総務省)

https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/r03/html/nd242140.html

モバイルでも「使える」ファイル箱

クラウド型ファイル共有サービスには多々ありますが、使えるねっとが提供する「使えるファイル箱」はその使いやすさと導入コストの低さから多くの中小企業様に支持していただいています。もちろん、モバイルでも「使える」サービスです。

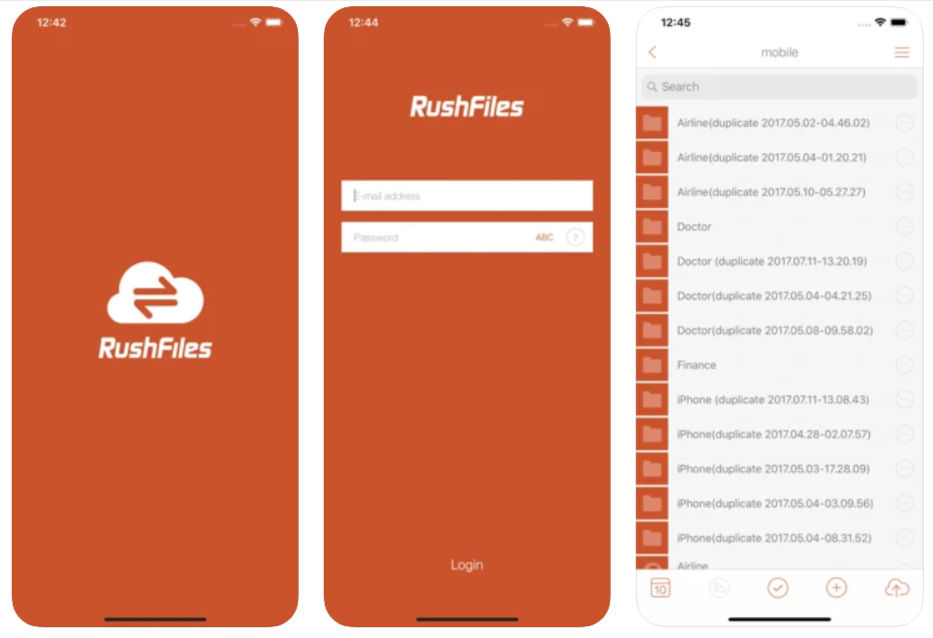

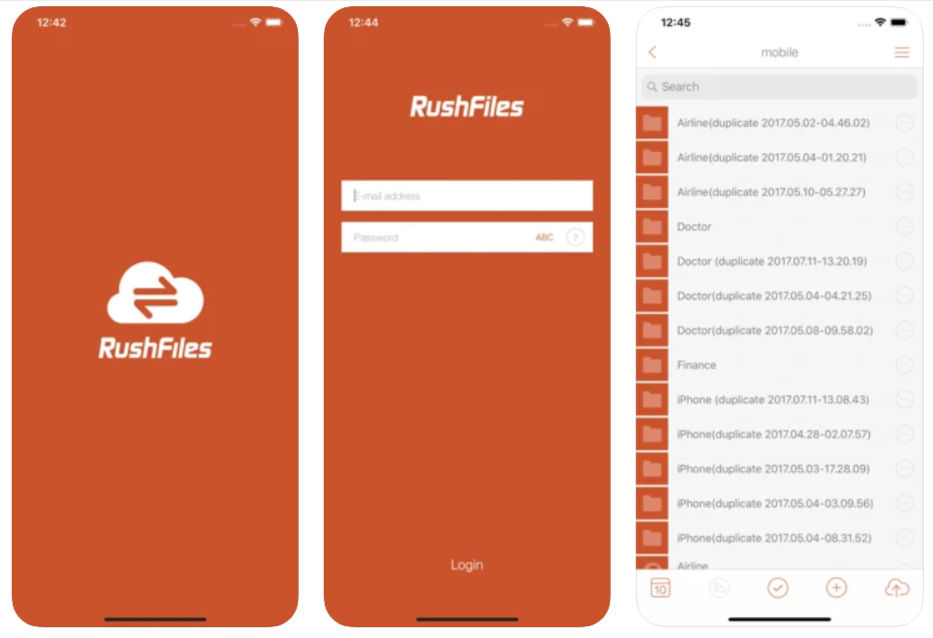

モバイルアプリのダウンロード

お使いの端末がiOSであればApp Storeから、 AndroidであればGoogle play storeから「Rushfiles」をダウンロード、ログインすればすぐにスマホでも「使えるファイル箱」を利用できるようになります。

スマホで手軽にファイルを同期・共有

出先でファイルの共有をしたり、内容を手早くチェックしたりするときにスマホでの使用も可能であれば大きなアドバンテージになるはずです。ユーザー数は無制限で100人でも、1,000人でも料金は一律、アカウントが増えても課金は必要ありません。デフォルトで大容量の1TB、月単価10,780円(税込、3年契約)から導入可能です。

アフターコロナに向けて、スマホでのファイル共有サービスも視野に入れて、ご検討してみてはいかがでしょうか?無料トライアルも実施していますので、お気軽にお問い合わせください。

「使えるファイル箱」の詳細はこちら>>

.jpg)

お電話でのお問い合わせはこちら:03-4590-8198

(営業時間:10:00-17:00)

データを記憶する媒体であるHDDやSSDはますます大容量化、高速化しています。しかも低価格で購入できるためユーザーにとっては嬉しい限りですが、心配な面もあります。それらの膨大なデータが一気に失われてしまうリスクです。

故障、ウィルス感染、災害などデータは常にさまざまな危険ととなり合わせ。そして、そのリスクを回避するために不可欠なのがバックアップです。今回はこのテーマを深堀りしてみましょう。

バックアップは重要だけど…

もちろん、バックアップの重要性は今に始まったことではありません。そのことは分かってはいても何だかややこしそうだし、改めて調べるのも面倒だし…「自分のPCやスマホは大丈夫だろう」とたかをくくって、ついつい後回しにしていませんか?

3割の人がバックアップ未経験!?

ある統計によると、アメリカ国内の実に約3割の人が、調査に対して「これまで一度もバックアップをしたことがない」と答えています。これだけあらゆるデータがPC・スマートフォンに保存されるようになったにも関わらず、まだ少なくない割合の人たちがバックアップ未経験であるというのが現実なのです。

日本でのバックアップの現状

いまやPC同様のストレージを持つようになったスマホ。人によってはアドレス帳や写真、動画などPC以上に重要なデータをスマホに保存しているという方もおられるでしょう。TIME&SPACEが2020年に行った調査によると、全体の40.4%がスマホの「バックアップをとっていない」と回答、その理由として「方法が分からないから」が29.2%、「面倒だから」が27.0%、「気にしたことがないから」が17.7%という結果でした。

なぜバックアップするべきなのか?

アメリカでも日本でも多くの方々がバックアップに無頓着なのに驚かされますが、大切なデータは失われてしまえば2度と取り返せない可能性もあります。バックアップをしないことで被害を被るのは結局のところ他でもない自分自身なのです。

以下に示すように、今私たちが置かれている環境を考えると、そのリスクはますます高まっています。

日本は屈指の災害大国

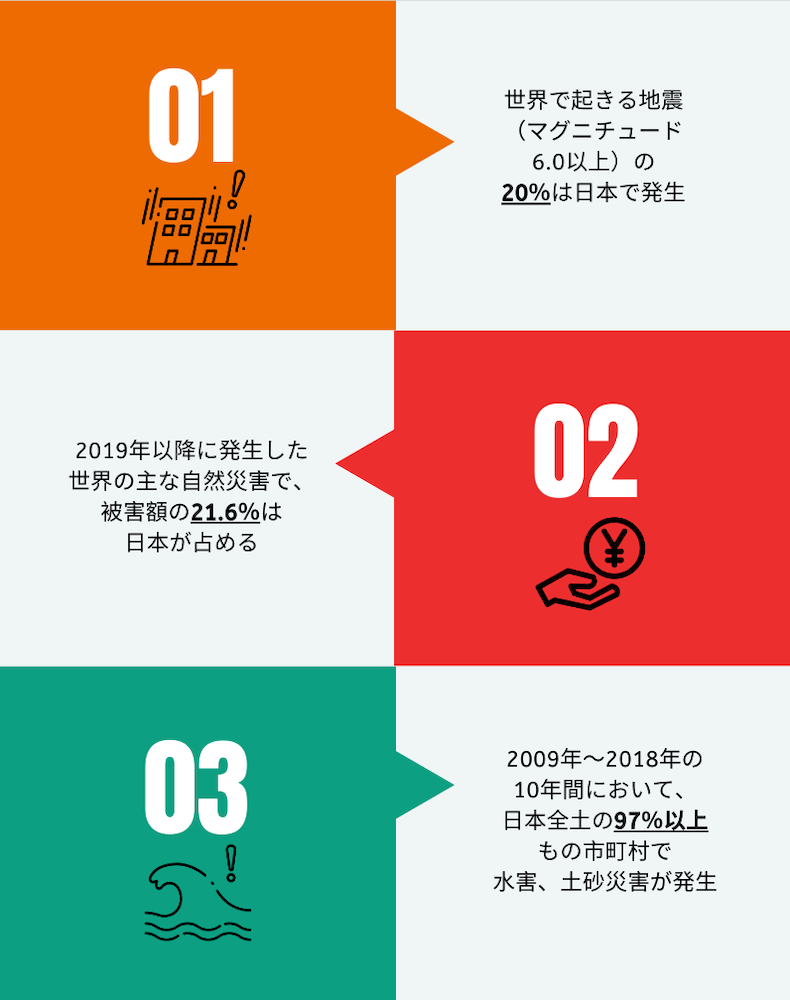

日本は豊かな自然に恵まれていますが、そうした自然が時に猛威を振るう災害が非常に多い国でもあります。

例えば、日本の国土は全世界の1%に過ぎませんが、世界で起きる地震(マグニチュード6.0以上)の20%は日本で起きています。

また近年、気候変動や都市化の影響による水害リスクも高まっています。例えば、1時間あたりの降水量が50ミリ以上の短時間豪雨の発生頻度は1976年からの10年間に比べて、直近10年間は1.4倍に増加しています。

このまま地球温暖化が進むと今世紀末には大雨の日数やゲリラ豪雨の発生頻度は今の20倍以上になると気象庁は警告しており、企業であっても個人でもあっても今や日本で災害によるデータ損失のリスクに備えることは必須といえるでしょう。

高まるサイバー攻撃・マルウェア対策

2021年10月31日、徳島県の病院に設置された十数台のプリンターが突然一斉に動き出し、「データを盗んで暗号化した。身代金を払わなければデータを公表する」と犯行声明をプリントアウト、ランサムウェアによって患者8万5000人分のカルテを見ることができなくなりました。

こうしたサイバー攻撃の被害を受ける企業や組織の数は増大しており、2020年4月以降に受けたサイバー攻撃を前年同月比で「増加した」と回答した企業は33.8%、「減少した」と回答した5.9%を大幅に上回りました。テレワークの普及拡大や社会全体のDX(デジタルトランスフォーメーション)、Iot機器の使用の増加とともにサイバー攻撃も増加していることが分かります。

パソコンで避けられない「寿命」

以上、データの消失リスクとして災害とサイバー攻撃を挙げましたが、さらに考えられるのがHDDなど本体の故障です。

パソコンの寿命ってどれくらい?

パソコンの寿命は本体の性能や使用状況によって異なるため一概にはいえませんが、およそ5年が目安だとされています。ただ、データを格納するHDDは内蔵型の場合は4年程度、外付けHDDの場合はさらに短く3年程度(駆動時間にすると約10,000時間程度)とされています。HDDは物理的にディスクを回転させて読み書きさせる構造ですので、時間と共にディスクの表面がすり減ってしまうのです。室温や湿度が高い環境だと、さらにその寿命は短くなる可能性があります。

それに対してSSDは電流信号でデータの読み書きがなされるため、HDDよりも長い5年程度が寿命だとされています。いずれにしてもパソコンや記憶媒体の寿命はいずれ、確実に訪れます。

日頃からバックアップしておけば安心!

ですから、突然その時が来ても慌てずに済むよう、日頃からファイルのバックアップを取っておくことが何より重要です。

バックアップにも、ハードディスクへのバックアップなど様々な方法がありますが、一番安心でおすすめできるのはクラウドバックアップです。クラウドバックアップサービスを使えば、大切なファイルを、自動的に安全な場所へ保存してくれます。他の手段と比べても、最も手軽で、かつ取りこぼしのないバックアップ方法だといえるでしょう。

使えるクラウドバックアップ

使えるねっとが提供する「使えるクラウドバックアップ」はクラウドバックアップサービスの中でもコストパフォーマンスが高く、手軽に導入できるため多くの中小企業に支持されています。

ファイルはもちろん、OS丸ごとまでさまざまなバックアップ設定が可能

使えるクラウドバックアップは災害やサイバー攻撃から大切なデータを守る最強のソリューション。

バックアップについては、あらゆるデバイスのアプリケーション、システム、データに発生するすべてのインシデントに対応する迅速かつ信頼性の高い復元が可能です。

また、万全のセキュリティ対策で問題が発生する前にリスクを検知し、データを保護します。

価格は容量200GB、パソコン1台+モバイル3台込みで月単価¥1,408(2年契約)、低コストでの導入が可能です。

無料のトライアルご希望もお待ちしております。まずはお気軽にお問合せください。

使えるクラウドバックアップの詳細はこちら>>

.jpg)

無料通話:0120-961-166

(営業時間:10:00-17:00)

DX(デジタル・トランスフォーメーション)が急速に進む中、企業が保有するデータ量と価値はますます増大しています。そのため、データの保護はどの企業においても最優先課題の1つといえるでしょう。言い換えると、国内企業はデータの安全を脅かす2つの危険に対処する必要があります。1つが災害、そしてもう1つがサイバー攻撃です。今回はそれらの脅威がどれだけひっ迫しているのかと、各企業がとるべき対策についてご説明します。

日本は世界屈指の災害大国

日本が災害大国であることは今さらいうまでもないことですが、「自分や自分の会社は大丈夫だろう」と思っていらっしゃる方もまだまだ多いのではないでしょうか。しかし、今後の災害発生確率については多くの専門機関が繰り返し警告を出しており、国内で事業を営んでいるのであれば、すべての企業担当者は以下のデータを直視する必要があります。

今後起こりうる災害

-

南海トラフ地震の発生確率は今後30年間で70~80%。

-

30年以内に震度6以上の激しい揺れに襲われる確率は東京新宿区の都庁で47%、横浜市38%、名古屋市46%、大阪市30%。

-

東北・日本海側などは今後の発生確率は相対的に低いが、過去において大きな被害が発生している(「新潟県中越地震(2004年)」、「東日本大震災(2011年)」など)。

-

2019年の水害被害額は全国で2兆1,800億円であり、1年間の津波以外の水害被害額は統計開始以来最大。

-

2021年8月、気象庁は「大雨特別警報」や線状降水帯の発生による「顕著な大雨に関する全般気象情報」を各地に発表。九州北部では1週間も経たずに年間雨量の5割に達する地域も。

サイバー攻撃:デジタル世界での「災害」

リアルな世界での災害に加えて、企業にとって警戒すべきもう一つのリスク、それは企業のデータを脅かすデジタル世界での「災害」、サイバー攻撃です。2021年5月にアメリカのパイプライン大手「コロニアル・パイプライン」が攻撃を受け、東海岸の全燃料の45%を供給するパイプラインが停止したことは記憶に新しいですが、人命や社会インフラに与えるダメージを考えると、まさに「災害」といっても過言ではありません。

ランサムウェアによる被害

2021年8月にIPA(情報処理推進機構)が公開した「情報セキュリティ10大脅威2021」によると、組織にとって最も大きな脅威と考えられるのが「ランサムウェアによる被害」です。

.png)

出典:「情報セキュリティ10大脅威 2021」/IPA(情報処理推進機構)

https://www.ipa.go.jp/security/vuln/10threats2021.html

ランサムウェアとはウイルスの一種で、企業のPCやサーバーがこのウイルスに感染すると保存されているデータが暗号化されたり、端末そのものが利用できなくなったりします。そして、その復旧と引き換えに金銭や暗号資産を要求されたり、または金銭の支払いの有無にかかわらずデータが暴露されたりする極めて悪質なサイバー攻撃です。

実際、警視庁が9月に発表したデータによると、2021年上半期におけるランサムウェアの攻撃は2020年下半期の3倍近くに増加し、調査や復旧費用の総額が1,000万円以上要した企業も全体の4割近くを占めていたとのことです。

日本でのランサムウェア被害と侵入経路

上述の警視庁の調査によるとランサムウェアの感染経路はVPN機器からの侵入(55%)、リモートデスクトップからの侵入(23%)、不審メールやその添付ファイル(13%)、その他(10%)となっています。ランサムウェア被害の増大には、多くの企業が新型コロナウイルス感染対策としてリモートワークを始め、リモートデスクトップや社外から社内ネットワークに接続するためのVPN機器の導入したことが大きく関係していることが分かります。

データの安全を守るために

以上の調査結果から、2021年の現時点において企業のデータがいかに脅威にさらされているかお分かりいただけたと思います。

これらを踏まえて企業の担当者がなすべきことは、将来起こりうる脅威におびえるのではなく、「備えあれば患いなし」という言葉の通り、今できる対策をとることです。

災害対策

災害対策としてされている一つの方法は企業のデータをクラウドに保存しておくことです。被災する可能性の低い場所に保存されたデータが災害時であっても保護されていれば、社内のマシンを復旧後オリジナルマシンへデータを復元できますし、災害によってマシンが全損したとしても別のマシンに復元することが可能です。さらにクラウドのバックアップデータから必要なファイルやフォルダだけを取り出すことも可能です。

ランサムウェア対策

原則として、サイバー攻撃には多層防御で立ち向かいましょう。セキュリティ上の脅威は多岐に及ぶため、防御策を重ね合わせることであらゆる脅威やリスクに備えることが可能になるのです。具体的には入り口においてはファイアウォールやWAFなどによって外部からの侵入を防ぎ、内部にもセキュリティシステムを構築し、さらに万が一データが流出した場合でも悪用を防ぐためにデータを暗号化したり、閲覧・操作制限したりしておくことも重要です。

サイバー攻撃の中でもっと警戒すべきランサムウェアの攻撃を防ぐためにはいかなる備えが必要でしょうか?以下の3段階での対策を講じてください。

■侵入を防ぐ

・セキュリティソフト、OS、主要なソフトウェアを常にアップデートし、最新の状態であることを確認する。

・疑わしいリンク、ポップアップはクリックしない。不審メールは開かない。

・信頼できるウェブサイトを利用する。

■攻撃を防ぐ

・最新テクノロジーのセキュリティプロダクトを活用する。

・日常業務で強い権限のユーザ(管理者権限を有するもの)を利用しない。

■復旧

・定期的なバックアップと最低1つのオフラインデータを保存しておく。

使えるクラウドバックアップ

企業が立ち向かうべき2つの大きな脅威、災害とサイバー攻撃から同時にデータを守る効果的なソリューションを最後にご紹介いたします。

【クラウドバックアップ】万全のセキュリティ対策でデータを保護

使えるクラウドバックアップは災害対策としての「バックアップ」、サイバー攻撃対策としての「セキュリティ」を組み合わせた最強のソリューション。

バックアップについては、あらゆるデバイスのアプリケーション、システム、データに発生するすべてのインシデントに対応する迅速かつ信頼性の高い復元が可能です。

また、万全のセキュリティ対策で問題が発生する前にリスクを検知し、データを保護します。

価格は容量200GB、パソコン1台+モバイル3台込みで月単価¥1,408(2年契約)、低コストでの導入が可能です。

無料のトライアルご希望もお待ちしております。まずはお気軽にお問合せください。

使えるクラウドバックアップの詳細はこちら>>

.jpg)

お電話でのお問い合わせはこちら:03-4590-8198

(営業時間:10:00-17:00)

テレビや新聞などで「脆弱性」という言葉を目にする機会が増えてきました。皆さんも「〇〇社の顧客情報が流出」や、「サイバー攻撃でクレジットカード情報が〇〇人分盗まれる」などといったニュースに聞き覚えがあるのではないでしょうか?

インターネットを使ったサービスには、常にこの脆弱性のリスクがつきまといます。今や大企業にとどまらず、中小企業もこの脆弱性を狙ったサイバー攻撃の対象になっているのが現実です。

今回は企業のWeb担当者やビジネスでインターネットサービスを扱っている人なら最低限知っておきたい「脆弱性の基本」について解説します。

クラウドバックアップについて知りたい方はこちら

そもそも、脆弱性とは?

脆弱性とは、ソフトウェアやシステムを構成しているプログラム内に潜んでいるセキュリティ上の欠陥を指します。「それならば、セキュリティに気を付けて欠陥のないソフトウェアを作ればいいのでは?」と思われるかもしれませんが、それは実質的に不可能です。ソフトウェアを作り上げているプログラムの量は膨大な上、コードが人の手で書かれている以上、全く欠陥のない完璧なソフトウェアを作るのは極めて難しいことなのです。

脆弱性が悪用されるとどうなる?

未対策の脆弱性がサイバー攻撃で狙われると、個人情報の漏洩やサイトの改ざんといった深刻な被害に繋がりかねません。さらに、一度こうしたセキュリティ事故を起こしてしまうと直接的な被害のみならず、顧客からの信頼喪失や悪評の拡散など大きな代償を払うことになってしまうでしょう。

近年、サイバー攻撃は大企業のみならず中小企業にまで及んでいます。一つの原因として、情報システム管理部門がきちんと設置されている大企業に比べて、人員が少ない中小企業はセキュリティ施策やプロバイダーとのやり取りにあまり時間を割けず、結果として脆弱性が高くなるということが挙げられます。

.png)

サイバー攻撃の事例・種類など

独立行政法人情報処理推進機構セキュリティセンターの報告によると、2021年の組織向け情報セキュリティ10大脅威の中にもサイバー攻撃が含まれています。例えば「ランサムウェアによる被害(1位)」、「標的型攻撃による機密情報の窃取(2位)」、「テレワーク等のニューノーマルな働き方を狙った攻撃(3位)」、「脆弱性対策情報の公開に伴う悪用増加(10位)」などです。

特に注目すべきなのがテレワークを狙ったサイバー攻撃の増加です。従来からテレワークのセキュリティ上の課題については取り上げられていましたが、在宅勤務の割合が急増した今は脆弱性の悪用により多くの被害が発生しています。例えば、2020年7月にはWeb会議サービス「ZOOM」に非公開会議へアクセスできる脆弱性が発表されました。さらに、2020年8月にはVPN製品の脆弱性が悪用されて約900件の認証情報が窃取、インターネット上で公開されるという事例も確認されています。

サイバー攻撃を防ぐための対策は?

脆弱性を悪用したサイバー攻撃に合う可能性を最小限に抑えるためには、セキュリティに関する以下の3つの鉄則を日頃から意識しておくことをおすすめします。

.png)

正しい知識を身につける

まずは、セキュリティや脆弱性について正しい知識を持っておくことが何より大切です。もしあなたが会社でWeb担当をしているのであれば、必要に応じて専門家のアドバイスを受けたり、専門書などを1冊手元に置いておくのも良いかもしれません。

システムアップデートを行う

OSやソフトウェアのアップデートは、忘れずに行いましょう。これらのアップデートには、機能強化だけではなく脆弱性に対する修正も含まれています。古いバージョンをそのまま使い続けることには、高いセキュリティリスクが伴います。ただ、近年はゼロディ攻撃と呼ばれる、脆弱性が発見されてから修正プログラム配布までにその脆弱性を悪用した攻撃も増加しており、完全な対策は困難といわざるを得ません。最新のセキュリティ情報をこまめに取得しておくことで少しでもリスクを軽減することが重要です。

脆弱性対策に強いサービスを利用する

システムアップデートや最新情報チェックは欠かせませんが、脆弱性対策に強いサービスを利用することもできます。例えば、そのひとつに「WAF(Web Application Firewall)」があります。WAFを導入することでWebアプリケーションの脆弱性を狙ったサイバー攻撃から顧客情報やクレジットカード情報を守ることが可能になります。

また、テレワークを行うにあたっては、バックアップやマルウェア対策など基本的なセキュリティ機能を搭載した信頼できるクラウドツールを導入することも大切です。

.jpg)

使えるクラウドバックアップ+の脆弱性対策

使えるねっと提供の「使えるクラウドバックアップ+」はクラウドバックアップ機能だけでなく、脆弱性対策も万全です。

データスキャンでウイルス検出

使えるクラウドバックアップ+では、ウイルスの自動スキャンを実行、バックアップの中に潜んでいるマルウェアにも対処します。感染したファイルが見つかった場合にはそのファイルのバックアップからの復元を防止し、被害を最小限にとどめます。

脆弱性診断でセキュリティ対策としても安心

いくら脆弱性に関する最新情報をチェックしていても人的対応だけでは限界があります。使えるクラウドバックアップ+は脆弱性診断を毎日実施し、自ら判断が難しいものでも問題が発生する前に発見し、重要度を色分けで表示します。

セキュリティ管理とクラウドバックアップを同時に、低コストで導入できる使えるクラウドバックアップ+、妥協のないセキュリティ対策は万全かつ使いやすさを追求したサービスです。

まずは無料のトライアルでお試しください。

使えるクラウドバックアップの詳細はこちら>>

.jpg)

無料通話:0120-961-166

(営業時間:10:00-17:00)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.png)

.jpg)

.png)

.png)

.jpg)