新型コロナウイルスの感染拡大で、かつてない危機に直面している医療界。これを機に改めて、医療データのバックアップに関する課題が再認識されつつあります。

増え続ける医療データ、高まるリスク

電子カルテの導入が進んだり、X線画像などが電子ファイルで保存されたりと、近年医療データの量は加速度的に増加しています。高齢化の影響で患者数自体が増えていることも、医療データの膨大化を不可避なものに。こうした医療データは適切な治療・診察のために長期保存が必須で、万が一データが紛失すれば、患者さんの命に関わることすらあります。

そんな中、全国的な自然災害やランサムウェア被害の増加は、医療データ保存における深刻なリスクです。バックアップシステムの整備は不可欠ですが、コスト面の問題などから、十分なバックアップ体制が整っていない医療機関も少なくありません。

医療機関にクラウドバックアップが最適な理由

最近、医療データのバックアップソリューションとして”クラウドバックアップ”が注目されるようになりました。その理由は主に3つあります。

1. 大規模な初期投資が必要ない

クラウドバックアップであれば設備投資が不要なので、導入時のコストがかさみません。小さなクリニックでも、高水準なバックアップシステムを低価格で整備できます。

2. 災害対策として最適

クラウドであれば、バックアップデータの保存先は病院から遠く離れたデータセンターです。病院が被災してもバックアップデータに被害が及ぶことはなく、すぐに必要な医療データを復元できます。

3. セキュリティが向上

現在ではテクノロジーの進歩により、クラウドのセキュリティレベルは非常に高度なものになっています。多くの場合、オンプレミスでローカルなバックアップ環境を作るより、クラウドバックアップを導入したほうが安全なほどです。

「簡単」「安全」「低コスト」な使えるクラウドバックアップ

<!–

“3省2ガイドライン”に対応し、医療機関での導入が可能になった「使えるクラウドバックアップ」は、電子カルテシステムやレセプト管理システムのバックアップにぴったりの人気ソリューション。導入する病院・クリニックが全国で増えています。簡単、安全、そして低コストなのが、使えるクラウドバックアップの人気の秘訣です。

–>

■簡単

使えるクラウドバックアップを導入するのはとても簡単。たった5分の設定で、OSを含めたすべてのデータを完全に守ります。シンプルでわかりやすい管理画面だから、普段の使い勝手も抜群です。バックアップは自動で行われるので、バックアップ忘れの心配だってありません。

■安全

使えるクラウドバックアップは“軍事レベル”の安全強度を誇る暗号化プロトコル「AES-256」を採用し、万全のセキュリティ対策が施されています。データはまず転送前にお客様の環境上にてAES-256で暗号化され、データ転送の通信自体もAES-256で暗号化。さらにバックアップ先のサーバ側でもセキュアにAES-256で暗号化して保存します。また使えるねっとのデータセンターはISO27001(ISMS)認定取得済の施設であり、第三者のアクセスは厳重体制で管理されています。

■低コスト

使えるクラウドバックアップは、1日わずか30円から、1GBあたり0.98円からというリーズナブルな価格も魅力です。たとえばサーバ1台、PC1台の一般的なクリニックの場合、1ヶ月あたり7,380円でサービスを利用できます(3年契約、容量1TBのケース)。初期費用は一切かかりません。

使えるクラウドバックアップは30日間の無料トライアルも可能ですので、気になった方はぜひ気軽に試してみてくださいね。

使えるクラウドバックアップの詳細はこちら

お問い合わせ

グローバル化やスマートフォンの普及によって、私たちの生活は大きく変化しました。それに伴って企業側も、生き残りのためにビジネスモデルをシフトしていくことが求められています。「デジタル・トランスフォーメーション(DX)」は、企業が必要とする変革のコアとも言える概念です。

デジタル・トランスフォーメーション(DX)とは?

誤解されやすいのですが、デジタル・トランスフォーメーションは、単に業務のIT化や書類等のデジタル化を推進することだけを指すのではありません。デジタル・トランスフォーメーションとは、簡単に言うと「近年台頭した最新のテクノロジー(クラウド、ソーシャル、モバイル、IoT、AIなど)を活用し、ビジネスに新たな価値をもたらすこと」です。たとえばサブスクリプションモデルによる音楽・映画の消費スタイルの変化などは、デジタル・トランスフォーメーションの代表的事例だと言えます。

日本企業におけるDXの現状

多くの日本企業でもデジタル・トランスフォーメーションの必要性が認識されつつありますが、なかなか展開は進んでいないのが現状です。経済産業省のレポートによれば(※1)、日本でDXが進まない主な原因のひとつとして、「古くなった既存システムが複雑化・ブラックボックス化し、データを活用しきれなかったり、維持管理だけで精一杯になったりしている」という点が挙げられています。

DXに不可欠な”データドリブン”のストラテジー

デジタル・トランスフォーメーションの実現には、最新技術を使うだけではなく、それによってデータを分析し、ビジネスに活かすことが重要です。DXの核心部分は、新しいテクノロジーの導入より、むしろデータ活用のほうにあると言えるかもしれません。そのため、「データをどう管理するか」「データをどう保護するか」は、本格的なDX推進を検討したとき、真っ先に考える必要があります。いくら最新のIT環境があっても、肝心のデータを自由に使えなかったり、喪失してしまったりすれば、本当に意味のある変革は実現できないのです。

DX推進の第一歩はクラウドバックアップから

データ保護は、DXを支える基礎の基礎、土台の部分です。DXの社内推進を本気で成功させたいなら、まずはバックアップ環境の改革に取り組むことをおすすめします。DXに必要な効率的・低コスト・セキュアなバックアップには、やはりクラウドバックアップの導入が一番。使えるねっとの「使えるクラウドバックアップ」は、デジタル・トランスフォーメーションやDR・BCP対策に最適な人気ソリューションです。

・使えるクラウドバックアップは「簡単」!:たった5分の設定で、OSを含めた全てのデータを守ります。復元もスムーズです。

・使えるクラウドバックアップは「安全」!:2重の暗号化でデータをきっちり保護。最高水準のセキュリティ対策が施されているから安心です。

・使えるクラウドバックアップは「低コスト」!:料金体系はシンプルで、1日 30円/1GB 0.98円から。必要に応じてパソコンやサーバの台数を柔軟に増減できます。

アプライアンス機器不要、初期費用不要の完全クラウド型なので、導入はとても簡単。30日間の無料お試しもご用意しています。気になる方はぜひお気軽にお問い合わせくださいね。

使えるクラウドバックアップの詳細はこちら

お問い合わせフォーム

※1:DXレポート ~ITシステム「2025年の崖」克服とDXの本格的な展開~ – 経済産業省

この度使えるねっとは、クラウド型バックアップサービス「使えるクラウドバックアップ」が医療機関向け3省2ガイドラインに2019年11月に対応予定であることを発表いたします。

使えるクラウドバックアップとは

使えるクラウドバックアップは、ファイル、フォルダ、アプリケーション、ユーザーアカウント、ユーザー設定など、OSを含むシステム全体を完全バックアップすることが可能な企業向けクラウドバックアップサービス。シンプルな使い勝手、抜群のコストパフォーマンス、徹底したセキュリティ対策が特徴です。ランサムウェア対策、

事業継続計画(BCP対策)、ディザスタリカバリ(DR対策)に有効なバックアップソリューションとして、幅広い業種の企業で導入されています。

使えるクラウドバックアップ URL:https://www.tsukaeru.net/cloud-backup

3省2ガイドラインとは

3省2ガイドラインとは、医療機関が電子的に医療情報を扱うにあたって準拠しなければならないガイドラインの総称です。このうち厚生労働省のガイドライン「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン第5版(平成29年5月)」は医療機関側で準拠すべきもの、経済産業省・総務省のガイドライン「医療情報を受託管理する情報処理事業者における安全管理ガイドライン(平成24年10月)」と「クラウドサービス事業者が医療情報を取り扱う際の安全管理に関するガイドライン第1版(平成30年7月)」はクラウド事業者側で準拠すべきものとなっています。現在使えるねっとでは使えるクラウドバックアップの3省2ガイドライン対応可能の確認が取れており、2019年11月のサービスインが可能になりました。

電子カルテ普及で高まる外部バックアップのニーズ

診療機関における電子カルテの普及率は、厚生労働省の医療施設調査(平成29年)で43%に達しており、令和2年には63%にまで伸びる予想となっています。

そうした電子カルテのほとんどは、医療機関の施設内にサーバを設置して利用するオンプレミス型です。そのため施設内で万が一災害や障害が発生した場合の事業継続性に課題があり、データを安全に外部バックアップすることへのニーズが高まってきています。

使えるバックアップではそういった不安の声に応えるべく、経済産業省ならびに総務省のガイドライン要求を満たすよう、システム・運用管理整備を進めてきました。

医療機関での「使えるクラウドバックアップ」導入が可能に

3省2ガイドラインへの対応にあたり、使えるクラウドバックアップのガイドライン対応状況をまとめたリファレンスを2019年11月中にリリースできる見込みです。これによって、医療機関において3省2ガイドラインに準拠しながらシステムイメージで取得するアプライアンス不要のクラウドバックアップを利用することが可能となります。

これらは使えるねっとの100社を超えるパートナーから多くの要望があり実現に至りました。

使えるねっとではガイドライン対応が完了次第、100社を超える既存パートナーと共に、電子カルテ・レセプトなどの医療機関向けシステムや、医療機関向けサービスプロバイダーへのOEM提供を積極的に進めていく方針です。

クラウドを積極活用する動きが、様々な業界に広がっています。医療業界も例外ではありません。実は今、医療・ヘルスケア領域はクラウド活用の最先端を行く分野として脚光を浴びているんです。医療業界でどのようにクラウドが使われているのか、そしてなぜ医療機関でのクラウド導入が相次いでいるのか、ご紹介します。

医療・ヘルスケア領域でクラウド活用が急拡大

医療・ヘルスケア領域でのクラウド活用のパターンは、多岐に及びます。その筆頭と言えるのがクラウドバックアップです。医療機関は、電子カルテやCTスキャン画像など、診察・治療に欠かせないデータを大量に抱えています。しかしこうしたデータは医療機関の施設内にのみ保管されていることが多く、万が一自然災害などに見舞われた場合、重要なデータが丸ごと失われてしまうリスクが懸念されてきました。クラウドバックアップはその危険性を取り除く一番確実、効率的で安価な手段として注目されているのです。

そのほか、ベンチャー企業や大手IT企業が「クラウド×ヘルスケア」分野に参入する動きも加速しています。ここ数年で、オンライン診察、クラウド薬歴簿、健康管理アプリなど、クラウド技術で医療・ヘルスケアに新しいソリューションを提案するサービスが続々登場。医療業界のクラウド熱はますます盛り上がりを見せています。

医療機関でクラウドの導入が相次いでいる理由とは?

こうした流れの背景にあるのが、医療機関における電子化の波です。診療機関における電子カルテの普及率は、厚生労働省の医療施設調査(平成29年)で43%に達していて、令和2年には63%にまで伸びる予想となっています。あらゆる医療情報が電子化する中、データを医療施設内とは別の安全な場所、つまりクラウドに保管しておく必要性がかつてなく高まっているのです。

また日本が超高齢化社会へと突入していくに従ってヘルスケア産業の重要性が増していることも、IT企業の医療分野参入を後押ししています。日本と同じく高齢化が進行しつつあるアメリカでは、すでに医療・ヘルスケアはクラウド業界のもっともホットなトピックのひとつとなっているようです。

使えるクラウドバックアップも医療情報の取り扱いに対応へ

医療機関でのクラウドバックアップのニーズ拡大を受けて、使えるねっとでは「使えるクラウドバックアップ」の医療情報取り扱い対応へ向けて準備を進めてきました。

現在、電子的に医療情報を扱うにあたって準拠しなければならない「3省2ガイドライン」のうち、サービス事業者が準拠すべき経済産業省と総務省のガイドライン要求を満たすようシステム・運用管理整備を行っており、近日中に完了の予定です。これによって、医療機関において3省2ガイドラインに準拠しながら使えるクラウドバックアップを利用することが可能となります。

使えるクラウドバックアップの詳細はこちら

なお使えるねっとは、本日から25日(金)まで幕張メッセで開催中の「クラウドコンピューティングEXPO秋」に出展中。使えるクラウドバックアップを始めとする、使えるねっとの人気クラウド製品をご紹介しています。イベント詳細は公式ホームページをご覧ください。

企業のBCP対策として欠かせないバックアップ。これまで主流だったオンプレミスのバックアップソリューションに代わって、クラウドバックアップサービスを選ぶ企業が増えています。クラウドバックアップ市場の現状と、今後の拡大予測について見ていきましょう。

クラウドバックアップ市場、2025年には1兆円規模まで拡大の予想

米国のリサーチ会社・Verified Market Researchの最新レポート(※1)によると、2016年のクラウドバックアップ市場の規模はおよそ12億9千万USドル(約1,390億円)。同レポートでは、この市場規模が2025年にはおよそ102億5千万USドル(約1兆1,050億円)にまで急拡大すると予測されています。2017年から2025年までの間、25.90%の年平均成長率で市場規模が拡大する計算です。

クラウドバックアップの需要が高まっている理由

これほどクラウドバックアップの需要が高まっているのには、企業が取り扱うデータの量が急増しているという背景があります。ビジネスの現場でもペーパーレス化が進むにつれて、企業が電子ファイルとして保存すべきデータ量は加速度的に増えています。しかし従来のオンプレミスのバックアップでは、容量アップをするたびに新たな設備投資が必要となり、コストパフォーマンスの悪さが課題となっていました。クラウドバックアップならニーズに応じて柔軟に容量を増やしたり減らしたりすることができ、余計なコストもかかりません。

また、中小企業やスタートアップ企業の間でバックアップの重要性がより認識されるようになってきたのも、クラウドバックアップ市場拡大の主要因のひとつです。大企業ほどの人的・金銭的リソースがない中小企業にとって、サーバ管理・メンテナンスの手間がいらず、多額の初期投資も不要なクラウドバックアップは、今やもっとも魅力的で有効なバックアップソリューションになっています。

「使えるクラウドバックアップ」で災害&セキュリティ対策

災害対策にもセキュリティ対策にも効果的なクラウドバックアップサービスとしておすすめなのが、使えるねっとの「使えるクラウドバックアップ」です。使えるクラウドバックアップのデータセンターは首都圏・近畿圏からほどよい距離にあり、津波などの災害に強い地域として知られる長野県に位置します。万が一の被災に備えたバックアップデータ保管先として、まさに最適の立地です。

また使えるクラウドバックアップはセキュリティ対策に力を入れており、ランサムウェアからデータを守るAIベースの最新テクノロジー”Active Protection”を標準搭載。お客様の環境上でまずAES-256によって暗号化し、さらにAES-256でデータを転送するという二重の暗号化で、最高水準の安全性を確保しています。

30日間の無料お試しも可能ですので、クラウドバックアップの利用を考えている方は、ぜひご検討くださいね。

使えるクラウドバックアップの詳細はこちら

お問い合わせ

※1:Global Cloud Backup Market Size And Forecast – Verified Market Research

皆さんの会社では、どんなふうにバックアップを行っていますか? バックアップは、ちょっと工夫することで、ずっと効果的なものになります。今日は、さらに”使える”バックアップにするための5つのヒントをご紹介しましょう。

①身近なローカルメディアにバックアップする

もし定期的なバックアップを取っていないなら、今すぐバックアップを始めるべきです。バックアップ先は、USBメモリ、外付けHDD、DVDなど、すぐに揃えられる身近なローカルメディアで大丈夫。こうした手軽なローカルバックアップには、何かあったときすぐ簡単にファイルを復旧できるというメリットがあります。

②オフサイトにもバックアップする

すでにローカルバックアップを実施しているのであれば、ぜひ同時に、オフサイトへのバックアップも検討してみてください。会社とは離れた別の場所にもバックアップを取ることで、リスクが分散でき、BCP対策にもなります。オフサイトのバックアップには、クラウドバックアップサービスを活用するのが、一番手軽です。

③バックアップを自動化する

バックアップソフトウェアの中には、決まった時間に自動でバックアップを行ってくれるものがあります。使えるねっとの「使えるクラウドバックアップ」も、自動バックアップ機能を搭載したバックアップソリューションのひとつ。自動化すれば、バックアップをうっかり忘れてしまうなんてことはありませんし、面倒な手間も省けます。

④復元機能をテストする

「データが消えてしまったからバックアップソフトで復元しようと思ったら、肝心の復元機能がうまく機能しなかった……」というケースが、実は少なくありません。新しいバックアップソフトを導入したら、最低でも一度、復元機能を使って正しくデータを復元できるかどうか、テストしてみることをおすすめします。

⑤アプリケーションもバックアップする

ファイルやフォルダのバックアップをするのは当たり前ですが、さらに一歩進んで、よく使う業務ツールをアプリケーションごとバックアップすると、より効果的です。「パソコンが壊れたから新しいPCにファイルを復元したのだけれど、いつも使っているソフトウェアのインストールディスクを紛失してしまって、困った……」なんてことも、アプリケーションごとバックアップしていれば防げます。

使えるクラウドバックアップなら、アプリ・ファイル・フォルダ・ユーザー設定などを含めて、OSごと丸ごとバックアップ。ハード故障に備えて、完全なシステムイメージからどのハードウェアにでも復元することができ、OSやアプリケーションの再インストールが一切不要です。ぜひ皆さんも、使えるクラウドバックアップで、安心・完全・低コストなバックアップを体感してみてくださいね。

使えるクラウドバックアップの詳細はこちら

お問い合わせはこちらからお気軽に!

暑い日々が続いていますが、皆様いかがお過ごしでしょうか。夏と言えばお出かけや旅行の季節ですが、もちろんビジネスマンたるもの、仕事のことを忘れるわけにはいきませんよね。今日は、夏だからこそ気を付けたい、サーバとバックアップのお話を紹介します。

サーバに使われるHDDは高温に弱い繊細な機器

現在も多くの会社のサーバで、HDDが使用されています。ご存知の方も多いかと思いますが、HDDはとても繊細な機器です。HDDが弱いもののひとつに、高温があります。もともとHDDは内部のパーツが高速回転して発熱するほか、機器内に熱がこもりやすい構造です。そこに夏の暑さが加わると、故障の可能性が一気に上昇。実際、夏場はサーバトラブルが増加すると言われています。

故障のほかにもたくさん、夏のサーバリスク

夏の高温は、HDDの故障を誘発するだけではありません。サーバの機種によっては、温度が一定以上に上昇すると、自動でシャットダウンするものも存在します。そのためしっかりサーバルームの空調を管理して温度に気を付けていないと、「これくらいの温度なら故障する心配もないし、大丈夫」と思っていても、この自動シャットダウン機能によって業務が停止してしまうリスクがあるのです。

また夏場は、普段とは違った思わぬトラブルの可能性も。たとえばお盆期間などの休暇中に、オフィスが入っているビルの管理会社が空調のメンテナンスをしていて、サーバルームの空調まで止まってしまうというトラブルが実は少なくありません。夏なので空調が止まったサーバルーム内はすぐ熱がこもり、簡単にサーバに不具合を引き起こすほどの高温に達してしまいます。

この夏、クラウドで万全のバックアップを

こうした夏のサーバトラブルは、得てして予期せぬ時にやってきます。そこで強くおすすめしたいのが、オフサイトで全サーバのバックアップを取っておくことです。手軽かつ低コストでバックアップができるのは、やはりクラウド。ぜひ1日 30円~/1GB ¥0.98~とお手頃な使えるクラウドバックアップで、不測の事態に備えてくださいね。

使えるクラウドバックアップの詳細はこちら

今なら安心のプレミアムサポートが50%OFF!

そして実は現在、8/31(土)までの期間限定で、使えるねっとのプレミアムサポートプランが50%OFFになるキャッシュバックキャンペーンを実施中です。プレミアムサポートは、VPSや使えるクラウド、マネージドクラウドなどのサービスで、トラブル発生時の調査代行など、充実したサポートを提供させていただく特別オプション。きめ細かさと迅速・的確な対応で好評をいただいています。この夏、ぜひスペシャルプライスでとっておきの安心を手に入れてください!

プレミアムサポートの詳細はこちら

お問い合わせ

人類が残した文明の記録を、宇宙船に積み込んで月へと飛ばす――。まるでSFのように聞こえますが、これは現実の話。宇宙空間を舞台にした壮大なバックアップ計画とも言える「Lunar Library計画」の概要に迫ります。

Lunar Library計画って?

計画を主導するArch Foundationの創立者ノヴァ・スピヴァック氏の言葉を借りれば、Lunar Libraryは「人類の文明が達成した功績を宇宙にアーカイブしておく、オフサイトのバックアップ・プロジェクト」。バックアップ対象に選ばれたのは、3万冊の本、5千の言語、そして英語版Wikipediaの完全なコピーでした。

バックアップの総容量は100GBほどで、ページ数にすれば3千万ページにも及びます。100GBと聞くと何やら簡単そうですが、普通のストレージやディスクでは厳しい宇宙環境に耐えることができません。そこで編み出されたが、ニッケルの金属板にレーザーで印字するという方法です。使われたのは、コインと同じほどの大きさに、ミクロン単位の薄さを持つニッケル板。25枚のニッケル板にすべての文字と絵が刻印されています。顕微鏡で拡大するだけで読むことができ、さらに宇宙空間で何億年も耐えることができるのだそうです。

ついに月へ出発、その結末は?

こうしてWikipediaのコピーを始め人類の英知がしっかりと刻み込まれたニッケルの金属板は、今年4月に満を持してイスラエルの民間ロケットに搭載、月へと旅立ちました。無事打ち上げに成功し、トラブルなく地球を離れて月への着陸態勢へと入ったロケットでしたが、最後の最後に異変が。原因不明の故障によってエンジンが着陸寸前にオン・オフを繰り返し、月表面へと高速で墜落してしまったのです。こうしてバックアップのニッケル板は月面のあちこちに散らばってしまいました。

しかしこの惜しい残念な結果にも、Arch Foundationは楽観的。金属板は何kmか先に飛び散ってしまったものの、この程度の墜落の衝撃には十分耐えられるようになっているといいます。

「私たちはこれで、月史上初となるライブラリーの設置に成功したか――」スピヴァック氏はユーモア交じりに語りました。「――あるいは少なくとも、人類が月にライブラリーを設置しようとして失敗した初期の試みを示す最初の考古学的遺跡を残したか、そのどちらかだろう」

まずは身近なところから。使えるクラウドバックアップで万が一に備えよう

もちろん私たち一般市民が宇宙へのバックアップを考えなければいけなくなるのは(幸運なことに)当分先の話になりそうですが、だからといってまったくのノー・バックアップでOKという免罪符にはなりません。

パソコンやスマートフォンのデータは、私たちが普段考えているほど安全な状態にあるわけではなく、常に様々なリスクにさらされています。自然災害、ランサムウェア、ハードウェアの故障、誤操作などなど、データが消えてしまう原因は数え切れないほど。ですから、特に企業の業務ファイルなど大事なデータは、普段からバックアップしておく必要があります。

そこでおすすめなのが、使えるねっとの「使えるクラウドバックアップ」です。使えるクラウドバックアップなら、1日 30円~/1GB 0.98円~の超低コストで会社の業務データを完全バックアップ可能。宇宙にはバックアップできませんが、首都圏・近畿圏から程よい距離があって災害にも強い長野市にある自社データセンターで、お客様のデータを大切にお預かりします。お手頃で安全なバックアップソリューションをお探しの方は、ぜひご検討ください!

使えるクラウドバックアップの詳細はこちら

お問い合わせはこちらからお気軽にどうぞ

自然災害、火災、システム障害などは、企業のビジネスにとって大きなリスク。こうした不測の事態が発生したときにいかに上手く対応し、事業活動を継続できるかが、会社そのものの命運を左右します。特に地震大国の日本ではいつどこで大地震が起きるかわかりません。この機会に、災害時のBCP(事業継続計画)について考えてみませんか?

BCP対策を巡る企業の現状

BCPを策定している企業の割合は、全体のたった15%にとどまっている――。今年全国の企業を対象に行われた帝国データバンクの調査で明らかになった数字です(※1)。この統計調査によれば、「BCPを策定済み」「現在策定中」「今後策定を検討している」と回答した企業をすべて合わせても45.5%と、全体の半数以下でした。

BCPを策定していない理由として一番多く挙がっていたのは、「策定に必要なスキル・ノウハウがない」という声です。BCPの必要性は認識していても、何をしたらいいか分からない、どうやって策定すればいいか分からないという企業が多いことが見て取れます。

災害対策に必要な施策とは?

それでは、万が一の災害に備えた事業継続対策として企業が取り得る施策には、どのようなものがあるのでしょうか? ヒントとなる施策の例をいくつかまとめてみました。

・災害時の連絡系統や対応フローの策定

・普段使っているサービスや連絡ツールが使用不可になった場合の代替手段の確保

・データのバックアップと復元手段の確立

・クラウドサービスの併用

・防災マニュアル策定と防災訓練の実施

・社内システムやサーバの冗長化

ディザスタリカバリ計画をより良くするためのコツ

形だけBCPやディザスタリカバリ計画を策定しても、実際に使える実用的なものでないと意味がありませんよね。ここからは、より良いディザスタリカバリ計画を作り上げるコツをご紹介します。

■マニュアルと手続きフローを整備し、トレーニングとシミュレーションで実効性を高める

使えるねっとでは、総合的なBCPのコンテクストの中でディザスタリカバリ計画を策定し、万が一のときでも社内にいる全員が迅速に適切な対応を取れるようにしています。ここで把握しておきたいのが、経営層の対応まで含めた包括的なBCPを定めることの重要性です。システム復旧のプロセスのみに力点を置いたディザスタリカバリ計画を単体で策定しただけでは、いざというときに社員が「実際のところ何にどう対応すればいいのか?」を見失ってしまいかねません。

また使えるねっとでは、書類作りだけに終わらない本当に実効的な計画にするため、社員が実際に何をすれば良いかまとめたマニュアルと手続きフローを整備。さらに定期的なトレーニングとシミュレーションで、計画を常に「使える」状態にキープしています。

■災害のレベルごとに異なる対応フローを定める

甚大な被害を及ぼす大地震なのか、ちょっとしたシステム障害なのか、それとも予期せぬ突発的な停電なのか――。災害・アクシデントの程度によって、取るべき対応は当然異なってきます。災害の種類やレベルをカテゴリー分けして、それぞれに合った対応フローを定めるのがポイントです。

■定期的に内容を見直す

BCPやディザスタリカバリ計画は、作りっぱなしだとすぐ現状にそぐわない計画になってしまいます。たとえば社内で新しいソフトウェアやコミュニケーションツールを導入すれば、それに対応した新たな施策が必要になってきますよね。1年ごとなど、定期的に計画の見直しとバージョンアップを行いましょう。

■セキュリティ対策を念頭に置く

BCPで忘れてはならないのがセキュリティ対策です。ランサムウェアなどのサイバー攻撃に遭うと、時として自然災害と同等かそれ以上の被害を被ってしまう場合があります。そのため、サイバー攻撃のリスクも念頭に置いて施策をまとめないといけません。

■クラウドを活用する

BCP・ディザスタリカバリ計画で効果的なのが、クラウドソリューションの導入です。クラウドを活用すれば、簡単・安価かつ効果的な災害対策を講じることができます。たとえば使えるクラウドバックアップなら、業務データを会社から離れたところで安全にバックアップすることが可能に。使えるファイル箱があれば災害発生で出社できない時もいつでもファイルサーバにアクセスできます。チーム全員が集まることができなくても、同じファイルをチェックしながら共同作業が可能です。また災害で万が一ハードウェアが破損してしまった場合も、ファイル箱ならデータが3重で保管されているので安心です。

さらに、使えるどこでもオフィスを導入すれば、災害発生時にも社員が自宅から業務を継続できます。「会社のBCP対策を進めたいけれど、何から始めればいいか分からない」という方は、ぜひこうしたクラウドツールの活用を考えてみてくださいね。

使えるクラウドバックアップの詳細はこちら

使えるファイル箱の詳細はこちら ※事例もチェック!

使えるどこでもオフィスの詳細はこちら

お問い合わせはこちらからお気軽にどうぞ!

※1:出典元 事業継続計画(BCP)に対する企業の意識調査(2019年) – 帝国データバンク

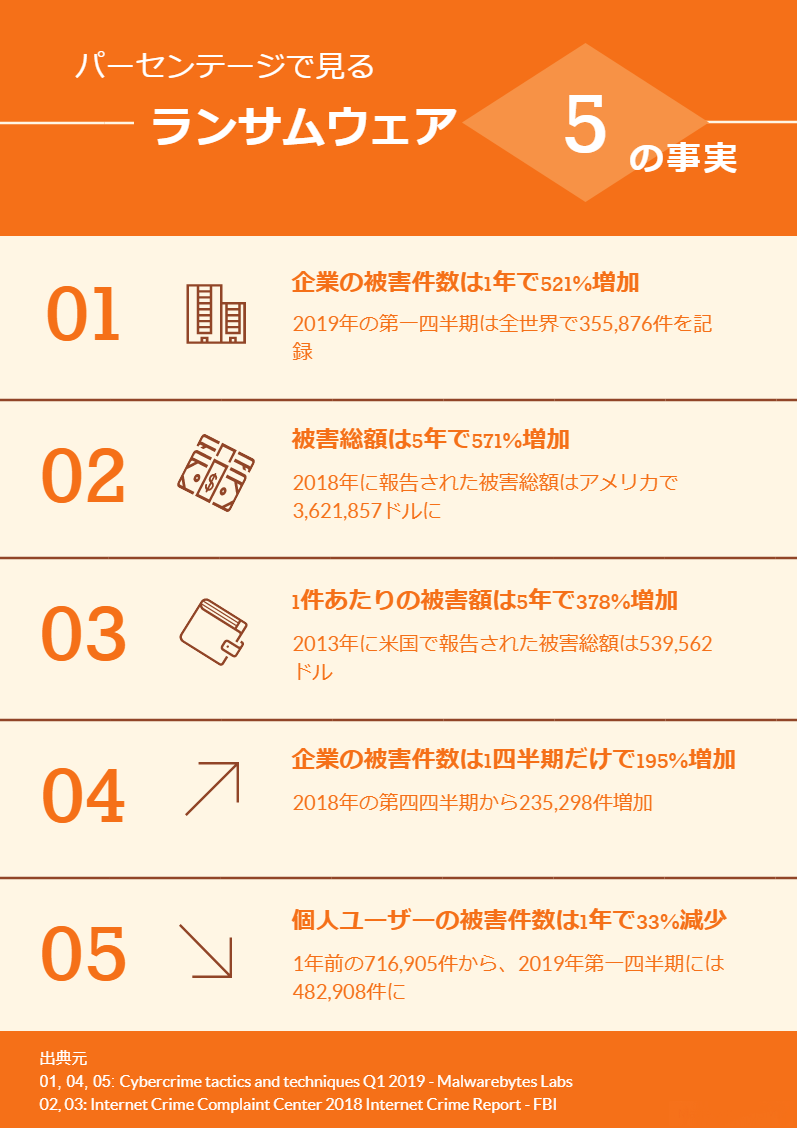

企業のランサムウェア被害件数が、たった1年で500%超も増加した――。そんな衝撃的なニュースが飛び込んできました。この驚きの数字が浮かび上がったのは、米カリフォルニア州に拠点を置く大手サイバーセキュリティ企業、Malwarebytes社の最新レポート。一体ランサムウェアの動向に、何が起きたのでしょうか?

過去の記憶になりかけていたランサムウェア

一時期全世界的に大流行し、ニュースでも盛んに取り上げられるなど世間を騒がせたランサムウェア。しかしピークだった2016年頃を過ぎると、ランサムウェアの流行は徐々に下火となり、しばらく漸減傾向が続いていました。

ランサムウェアの存在感が低下していく中、入れ替わるように仮想通貨マイニングウイルスなど新たなタイプのマルウェアが続々登場します。そのため一部では「ランサムウェアはもう過去のもの」だという声すら出始めていたのです。

水面下で起きていた「標的のシフト」

ところがランサムウェア被害の数が減っていく裏では、ある変化が静かに進行していました。攻撃者による「標的のシフト」です。

FBI傘下の米国インターネット犯罪苦情センター(IC3)が毎年公表している報告書に、それを裏付けるようなデータが掲載されています。報告書によれば、2016年にIC3まで報告されたランサムウェアの被害件数は全米で2,673件。以降1,783件、1,394件と毎年減少していますが、一方でランサムウェアによる損失額は約240万ドルから360万ドル超にまで跳ね上がっているのです(※1)。

件数自体は減っているのに被害額が大幅に増えているのは、攻撃者が個人をターゲットにするのを止め、代わりに多額の身代金を支払う能力のある企業を標的にし始めたことを示唆しています。

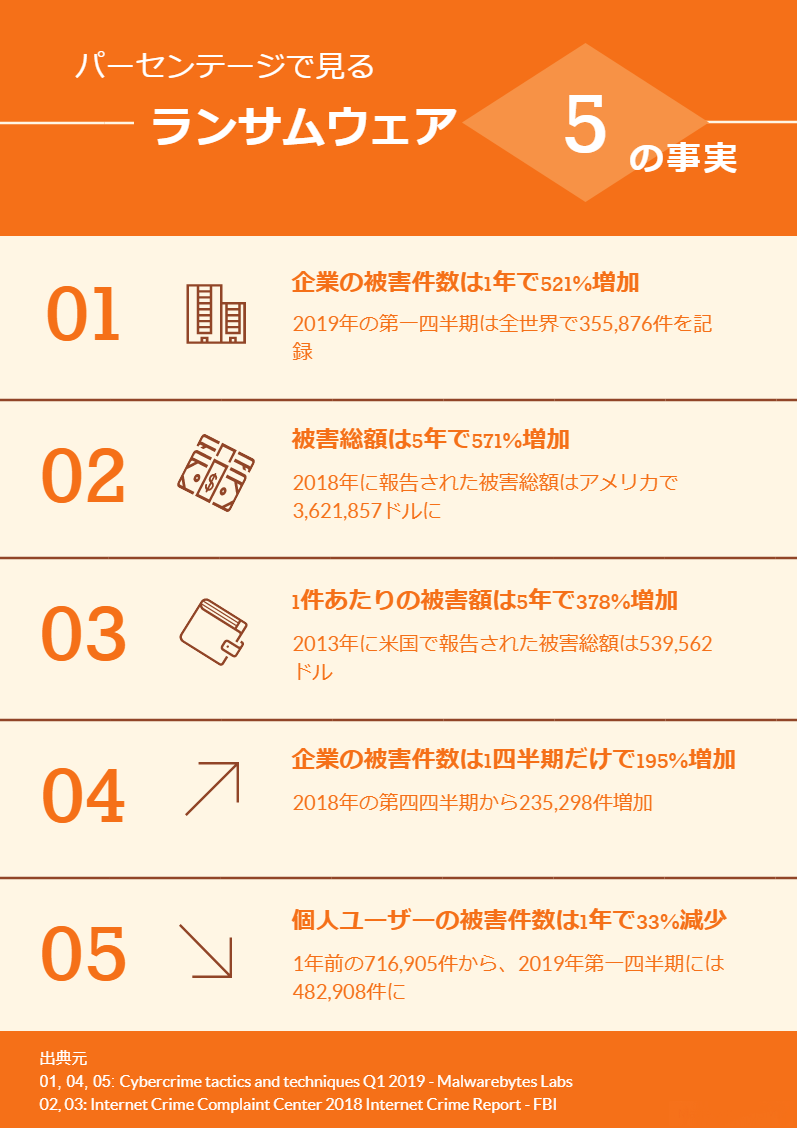

企業の被害件数521%増でターニングポイントに

そしてここへ来て明らかになったのが、冒頭でご紹介したニュース。全世界で企業のランサムウェア被害件数が、2019年第一四半期に521%も増加(前年同期比)したと言うのです。

.png)

こちらは、2018年第一四半期から2019年第一四半期までのランサムウェア被害件数の変動を、個人ユーザーと企業に分けて示したものです(Malwarebytes社のレポートを基に作成)。個人ユーザーの被害件数(黒色)が漸減を続ける中、企業の被害件数(赤色)が急増し、2019年第一四半期には一気にその差が縮まっています。そもそもの絶対数を考えれば、個人ユーザーの被害件数のほうが圧倒的に多いのは当たり前。これほど肉薄しているのは異常事態だと言えます。

Malwarebytes社のレポートでも指摘されていますが、この急上昇にはアメリカで今年初めに猛威を振るったランサムウェア「Troldesh」の大流行も多分に影響しています。しかしながら上のシート(Malwarebytes社およびIC3のレポートを基に作成)を見ても分かる通り、ランサムウェア攻撃の標的が個人から企業へと急速にシフトしているのは厳然たる事実です。

「バックアップしておけば大丈夫」は本当か?

「万が一ランサムウェアに感染してしまっても、普段からバックアップさえ取っておけば大丈夫なんじゃない?」と思われた方もいるはず。でも、本当にそうでしょうか?

これは半分真実で、半分そうではないと言えます。ランサムウェア対策としてバックアップが非常に重要なのは事実。バックアップしているのとしていないのとでは、ランサムウェアの標的になってしまったときの運命が大きく違います。

ただ、より確実なランサムウェア対策を期すには、「とりあえずどこかにバックアップしていればOK」という姿勢では不十分です。たとえばもし、バックアップ先が通常使うサーバと常時繋がれている社内サーバだったとしたらどうでしょう? ランサムウェアの被害に遭ったとき、バックアップサーバまで感染してしまう可能性は十分あります。だからクラウドバックアップを活用するなど、バックアップ場所にまで気を使うことが大切なのです。

ランサムウェアの攻撃者がターゲットを企業に絞り込みつつあるのは、もはや明白です。経営者の方やIT・セキュリティ担当者の方は、ぜひ手遅れになる前に、万全のランサムウェア対策を講じてくださいね。

▼ランサムウェアからデータを守る「Active Protection」テクノロジー搭載の使えるクラウドバックアップ

▼お問い合わせ

※1:一連のデータはIC3に報告されたケースのみをカウントしているため、実際の被害件数・損失額はこれより遥かに多いと見られます。

【参考文献】

Cybercrime tactics and techniques Q1 2019 – Malwarebytes Labs

Internet Crime Complaint Center 2018 Internet Crime Report – FBI

.png)