2020年11 月、政府の平井卓也デジタル改革相(当時)は、「PPAPによるzipメール添付」の慣習を、セキュリティ上の観点から内閣府で廃止する方針を明らかにしました。

でもいったい、PPAPとは何のことを指すのでしょうか? そしてなぜ廃止されることになったのでしょうか? この記事では、PPAPの概要や問題点、代わりとなる安全な代替手段などをご紹介します。

クラウドバックアップについて知りたい方はこちら

目次

PPAPとは?何の略称?

PPAPで「zip暗号化」するのは日本だけ?海外の事情

PPAPの慣習はなぜ広がった?

PPAPはなぜ危険?政府で廃止になる理由とは

PPAPの代わりは?「パスワード付きzipをメール添付」の代替手段

使えるファイル箱なら安心のセキュリティ

セキュリティにおけるPPAPとは、「ファイルを暗号化zip(パスワード付きzip)にしてメールに添付・送信し、あとから別のメールで解凍するためのパスワードを伝えること」を指します。セキュリティ対策の一環として、日本では政府機関のみならず多くの企業・組織で使われている手法です。

PPAPという略称はITコンサルタントの大泰司氏が命名したもので、以下の頭文字をとって名付けられました(*1)。

● P:パスワード付きzipファイルを送信

● P:パスワードを別途送信

● A:暗号化

● P:プロトコル

PPAPは日本企業では一般的なセキュリティ対策ですが、じつは海外ではほとんど見られません。海外ではパスワード付きzipファイルはむしろ怪しまれ、ウイルスの可能性を疑われる傾向にあります。どうやらPPAPは、日本独自の発展を遂げたビジネス慣習のひとつであるようです。

PPAPの手法は日本企業で広く使われており、「会社のセキュリティポリシーで決められている」というケースすら少なくありません。

この慣習の起源を辿っていくと、どうやらEメールがビジネスで利用されるようになりはじめた初期の頃、「パスワード付きzipで暗号化したファイルをEメールで送信し、その後別のチャネル(FAXや紙の文書など)でパスワードを伝える」という方法がセキュリティ対策として編み出されたところまで遡るようです。

上記の方法は、プライバシーマーク認証取得にあたっての審査でも有用と認められたことから、国内で一気に広がっていきます。しかしFAXや紙を使うのは煩雑なので、徐々に「パスワードもメールで送ればいい」ということになり、手法が簡略化。そのまま現在に至るまで、PPAPの慣習が残ってしまいました。

記事冒頭で触れた通り、この PPAPの慣習は、内閣府において廃止されることが決定しました(*2)。これを受けて、プライバシーマーク制度を運用する一般財団法人日本情報経済社会推進協会(JIPDEC)もPPAP非推奨の姿勢を公式に表明しています(*3)。

しかしなぜPPAPは危険だとされ、廃止の流れが強まっているのでしょうか? その理由を5つ紹介します。

▼暗号化zipとパスワードを個別にメール送信しても意味がない

そもそも、パスワード付きzipファイルと、解凍のためのパスワード情報を別々のメールで送ることにはほとんど意味がありません。個別に送っても同一経路を使用しているわけですから、たとえばハッカーが最初の「添付ファイル付きメール」を受信できたならば、次に送られてくる「パスワードが書かれたメール」も難なく受信できるはずだからです。

▼セキュリティ対策ソフトが添付ファイルのウイルスを検知できない

現在、多くのセキュリティ対策ソフトは、メールの添付ファイルを自動スキャンしてウイルスチェックしてくれるようになっています。しかし添付ファイルがzipで暗号化されていると、セキュリティ対策ソフトは中身をチェックすることができません。つまりそのファイルにウイルスが混入していたとしても検知されずにそのまま受信トレイに届いてしまうのです。

▼パスワード付きzipファイルの暗号化は不正に突破されるリスクが高い

暗号化zipファイルのパスワードは比較的容易に解読されてしまうと言われています。ウェブサイトのログインなどとは違い、暗号化zipファイルは何度でも制限なくパスワードの入力を試行できるので、サイバー犯罪者にとっては突破しやすいのです。

▼メールは盗聴(盗み見)される恐れがある

電子メールは、こちらが送信してから相手が受信するまで、複数のメールサーバを経由することになります。そのあいだにどこかひとつでも適切な暗号化がなされていない箇所があれば、攻撃者は容易に内容を盗聴できてしまいます。そのため、パスワードをメールに平文で記載することには、大きな危険性が伴うのです。

▼無駄な対策で仕事の効率が低下

ここまで見てきたように、「添付ファイルをパスワード付きzipにして、それからパスワードを別のメールで送信」というPPAPの取り組みはほぼ無意味です。しかしその割に「ファイルをzipに圧縮して暗号化」「メールを2度送信」といった手間がかかるので、PPAPの継続は生産性低下の一因となってしまいます。

ランサムウェアについて知りたい方はこちら

それでは、ビジネスでファイルを安全に送受信するにはどうすればいいのでしょうか。PPAPの代わりとなる、セキュアな代替手段について解説します。

▼クラウドストレージの利用がもっとも安全な対策

PPAPの代替手段としてもっとも安全だとされ、実際に一番よく利用されているのは、クラウドストレージを使ってファイルを送受信する方法です。クラウドストレージを活用する場合、具体的には、以下のような順序でファイルを共有することになります。

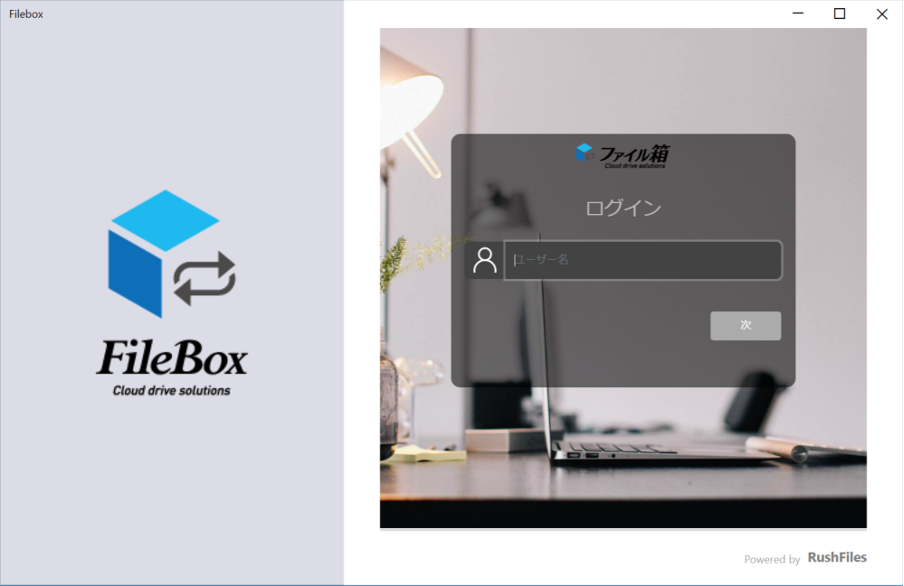

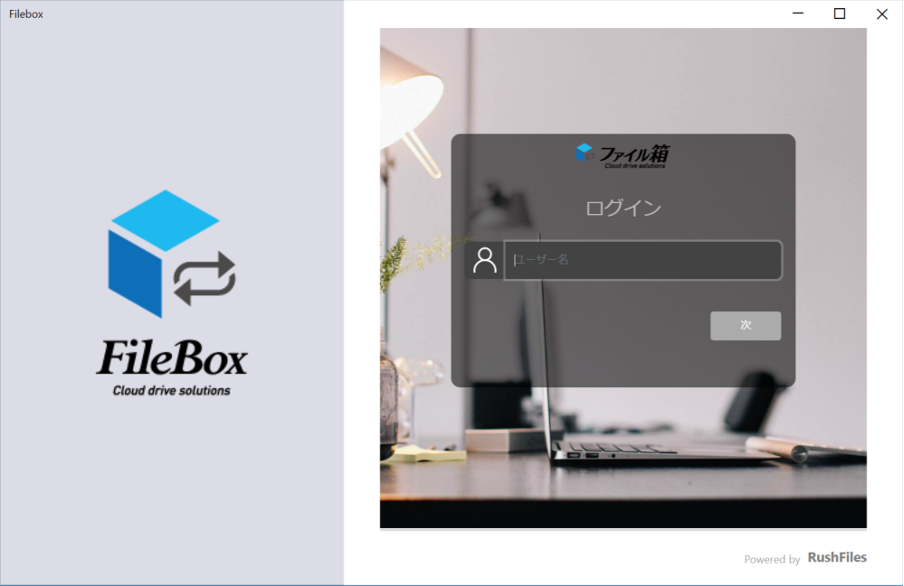

今回は弊社のクラウドファイル共有サービス「使えるファイル箱」(クライアント版)を例に挙げてご説明します。

「使えるファイル箱」のデスクトップクライアントをインストールすることで、使い慣れたエクスプローラー形式で簡単にファイルの共有が可能となります。

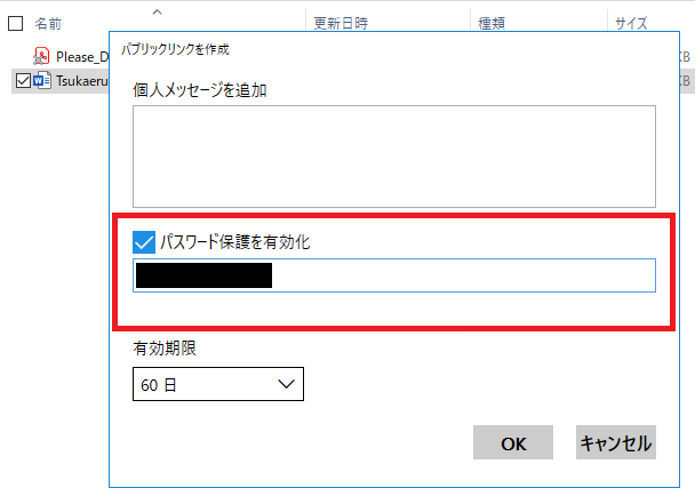

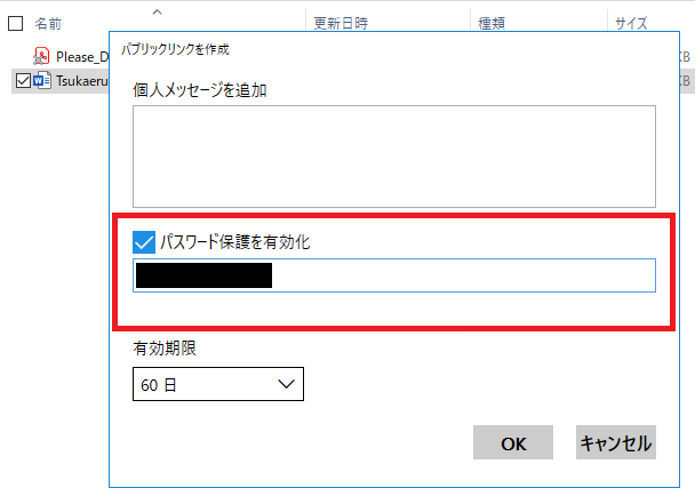

1. 共有したいファイル名を右クリックして「パブリックリンクを作成」を選択します。

2. 表示されたポップアップ画面で直接パスワードを入力することができます。

作成したリンクを相手に伝えるだけで、簡単にパスワード付きのファイルを共有することができます。

尚、上述したセキュリティ面から、作成した共有リンクとパスワードは別々の媒体で相手先に伝えることが重要です。

例えば、作成したパブリックリンクをEメールで送信した場合は、パスワードはチャットシステムなどのツールで送るなどが考えられます。

クラウドストレージによるURLでのファイル共有機能を使えば、PPAPが抱える問題点はすべて解決します。送信するたびにファイルを暗号化したり、メールを何度も送信したりする手間も必要ありません。

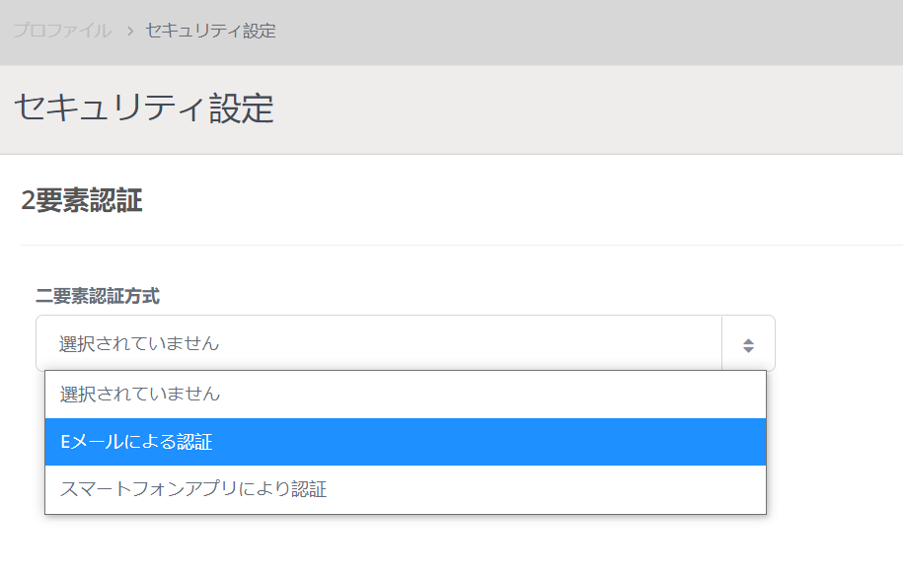

▼2FA(2要素認証)設定でさらにセキュリティ向上

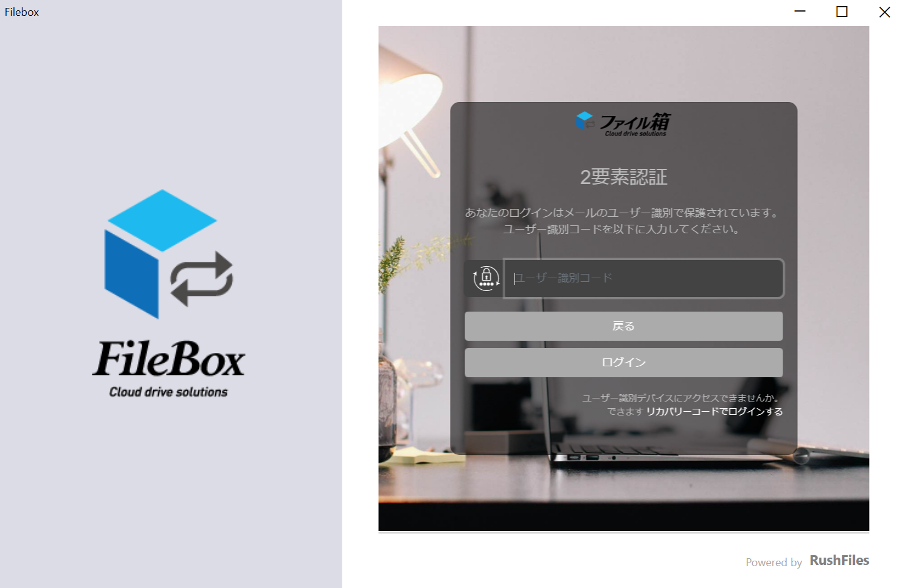

なりすましや不正ログインを防ぐためのセキュリティ対策として、近年2要素認証の導入が進んでいます。これまではログインの際に「ID+パスワード」で認証するのみでしたが、さらにもう一段階の認証を加えて本人確認のステップを強化するというものです。

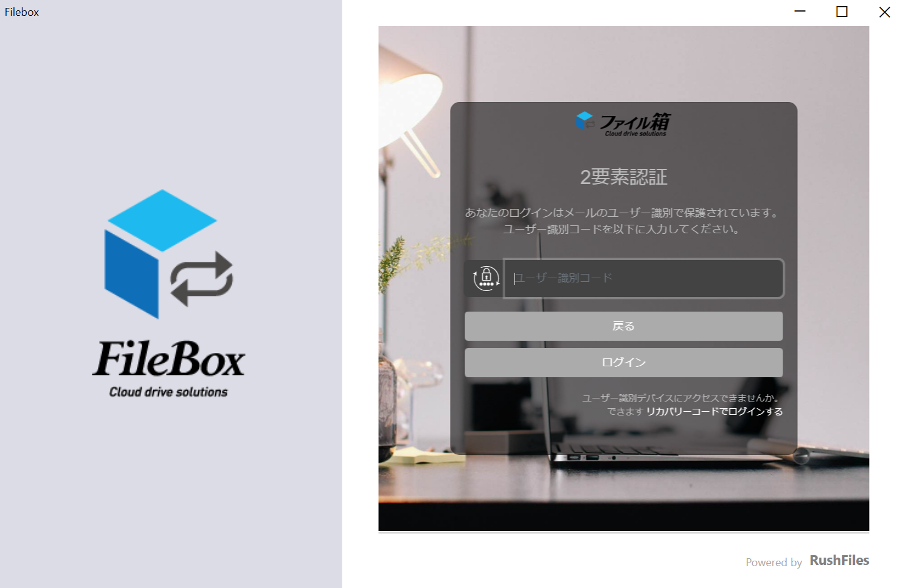

使えるファイル箱でも、もちろんこの2要素認証機能をご利用いただけます。

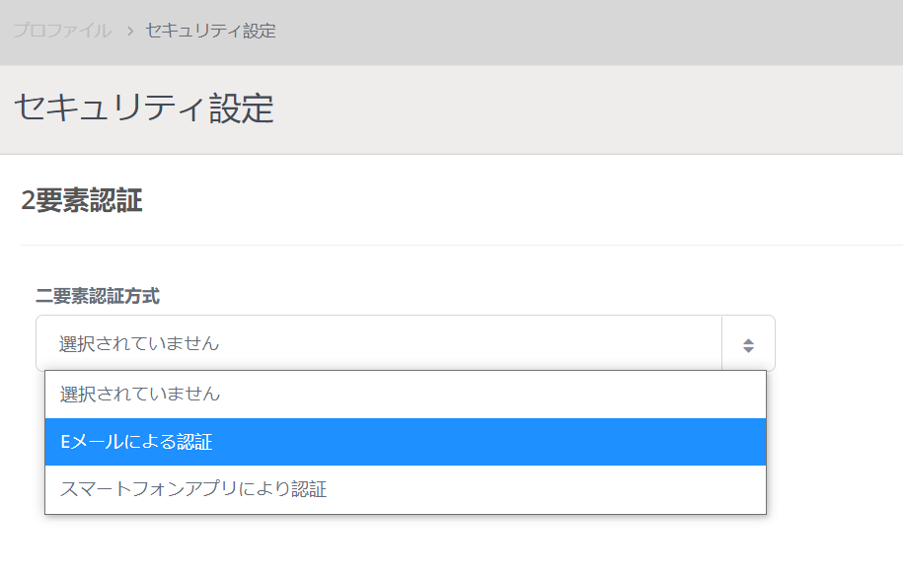

設定画面のセキュリティ→2要素認証を選択し、方式を「メールアドレス」または「アプリ」から選択するだけなのでとても簡単です。

メールアドレスによる認証を選択した場合は、

ログインを試行すると、登録されているメールアドレス宛に認証コードが届きます。

利用するクラウドストレージを選ぶときは、もちろんセキュリティ対策がしっかりしたサービスを見極めるのが非常に大切。そこでおすすめしたいのが、先ほどもご紹介した使えるねっとのクラウドストレージ「使えるファイル箱」です。

使えるファイル箱は国内の自社サーバで運用され、共有リンクの有効期限設定やデバイスデータの遠隔削除も可能な、セキュリティ万全のクラウドストレージ。即日導入可能な手軽さや、初心者でも使いやすい簡単な操作性、低価格でシンプルな料金体系なども好評です。

30日間の無料トライアル(完全無料&本契約しなくてもOK!)もできますので、ぜひこの機会に一度お試しください。

「使えるファイル箱」のサービス詳細はこちら>>

お問い合わせフォームはこちら>>

<注釈>

*1:メールにファイルを添付する習慣を変えるところから始める働き方改革(PDF、一般財団法人日本情報経済社会推進協会)

*2:自動暗号化ZIPファイル廃止 内閣府と内閣官房 – デジタル相「不適切」(日本経済新聞)

*3:メール添付のファイル送信について(一般財団法人日本情報経済社会推進協会)

コロナ禍が長引くにつれ、多くの企業でテレワーク勤務も長期化しています。テレワークはワークライフバランス向上につながるためますます人気が高まっていますが、一方で最近では「テレワーク疲れ」も指摘されるようになってきました。

リモートワークの生産性、日本はワースト!?

先月(2020年11月)、オラクル社はコロナ禍における世界各国のテレワークの状況について、興味深い調査結果を発表しました(※1)。同調査によれば、テレワークの急拡大と通勤時間の削減によって多くの国で労働時間が増えたのに対し、日本では逆に34%の回答者が「労働時間が減少した」と回答(増加したのは21%)。

さらにコロナ禍によって、46%の人が「生産性が下がった」と回答し、「生産性が上がった」とする15%を大幅に上回りました。ほかのほとんどの国で「生産性が上がった」と答えた人が多数派を占めたのとは対照的です。

クラウドストレージの比較を知りたい方はこちら

テレワークの作業効率改善にテクノロジーの力を

日本でテレワークの生産性がなかなか上がらない原因としては、「属人的な業務が多く、テレワークだと仕事がうまく機能しなくなる」「狭い住宅事情のせいで、業務に集中できる環境が確保しづらい」など、さまざまなファクターが指摘されています。

そうしたなか、いますぐテレワークの作業効率を改善できる手段として注目されているのが、テクノロジー、とくにクラウドの有効活用です。実際、テレワークの長期化を機に、リモートの共同作業に最適なクラウドストレージやビジネスコミュニケーションツールを導入する事例は国内で急増しています。

「使えるファイル箱」はテレワークでの共同作業に最適

使えるねっとのクラウドストレージ「使えるファイル箱」は、テレワークにおける生産性向上や共同作業効率化にぴったりのソリューションです。ファイルをローカル環境ではなく「クラウド」のサーバに保管できるので、いつでもどこでも、どんな端末からでもアクセス可能(もちろんセキュリティは業界トップクラス)。社内でのファイルのやり取りも、いちいちメール添付したりせずに数秒で完了します。

使えるファイル箱の詳しい機能やメリットについては、ぜひ以下のサービス詳細ページをチェックしてみてくださいね。現在2020年12月22日まで30%OFFキャンペーンも実施中なので、お気軽にお問い合わせを!

「使えるファイル箱」のサービス詳細はこちら>>

「使えるファイル箱」30%OFFキャンペーンの詳細(2020年12月22日まで)>>

また、2020年12月10日、11日には、クラウドサービス導入を検討中の方必見の無料ウェビナーを開催します。こちらのウェビナーでは、使えるファイル箱の使用事例なども紹介しますので、ご興味のある方はぜひご参加ください。

無料ウェビナーの詳細・参加申し込みはこちら>>

お問い合わせフォームはこちら>>

※1:日本の「職場におけるAI」調査 – 日本オラクル株式会社

ここ数年、自然災害の発生頻度が高くなったと感じている方は多いのではないでしょうか。気候変動などの影響で年々災害が増えるなか、中小企業にとっても本格的な備えが求められる段階に入ってきています。

増加する水害はビジネス上の潜在的リスクに

先月の熊本豪雨が記憶に新しい「水害」は、数ある自然災害のうちでも特に被害が増えています。不動産売買で義務付けられている重要事項説明に今月末から「水害リスク」が追加されることになったのも、その影響を受けた動きだと言えるでしょう。

毎年のように記録的な豪雨が各地で発生していますが、被災地では地元の中小企業がオフィス浸水などの被害を受け、事業に深刻な影響が出るケースも少なくありません。いつどこで発生するかわからない水害は、企業にとって真剣に対策を考えるべき潜在的リスクになっています。

今こそクラウド活用で災害に強い会社づくりを

災害によってオフィスやサーバが被害を受けても事業へのダメージを最小限に抑えるには、日頃からのクラウド活用が効果的です。普段からファイルの保管場所をクラウドにしておけば、会社になにかあってもデータは遠く離れた安全なデータセンターにあるので、すぐに業務を再開できます。

またクラウドに業務データがあれば、被災後オフィスをすぐに使えない場合でも、スムーズにテレワークに切り替えて事業を継続可能。クラウド活用を推進することは、生産性向上や働き方改革のみならず、災害に強い会社づくりにもつながるのです。

ファイルの共有・保管場所をクラウドに変える「使えるファイル箱」

ここからは、災害への備えとして最適な使えるねっとのクラウドサービスを2つご紹介します。

まずは、ファイルサーバ型クラウドストレージの「使えるファイル箱」。使えるファイル箱は、どんなファイルでも安全な専用クラウドサーバにお手軽保存できるサービスです。使えるファイル箱なら、そのたびにメール添付しなくても、共有リンクを送るだけで簡単にファイルやフォルダを社内で共有できます。複数拠点間のファイルの共有にもとっても便利です。

また、たとえばプロジェクトの共同作業用に共有フォルダを作成すれば、メンバーによるファイル更新・変更などがクラウド経由で自動同期されるため、チーム作業がぐっとスムーズに。度重なるファイルのやり取りや、面倒なバージョン管理が不要になります!

さらに使えるファイル箱は、クラウドにファイルを保管する「クラウドストレージ」サービスでありながら、社内のローカル環境と同様にファイルサーバとして利用できるのが特徴です。普段とまったく同じ使い勝手のままファイル保管をクラウド化できるので、初めてのクラウドにおすすめ。新型コロナウィルス感染対策でニーズが高まっているテレワーク対策にも使えます。

使えるファイル箱の詳細はこちら

すべてのデータをまるごとバックアップする「使えるクラウドバックアップ」

「使えるクラウドバックアップ」は、パソコンのデータをまるごとクラウドにバックアップできる人気サービス。使えるクラウドバックアップを導入すると、OSを含むシステム全体が自動バックアップされ、復元時には短時間ですべてのデータを復元することが可能です。クラウド型なので初期費用なし、運用コスト削減、専門知識不要といった利点があります。災害対策はもちろん、昨今脅威となっているランサムウェア対策にもぴったりです。

自然災害への備えは、これからの時代避けては通れない重要な課題のひとつ。ぜひこれを機に、クラウドを活用した災害対策の導入を検討してみてくださいね。

使えるクラウドバックアップの詳細はこちら

お問い合わせ

6月に入り、国内では県境を越える移動自粛が解除され、ヨーロッパでは国境を徐々に開放する動きも出てきました。一時期に比べれば、世の中は少しずつ正常化に向かっているようにも見えます。

しかしこの未曾有の危機を経た今、これからパンデミックが収束しても「すっかり元通り」にはなりそうもないものがひとつあります。それは私たちの”働き方”です。

アフターコロナの働き方を決定づける3つのキーワード

新型コロナウイルスの感染拡大によって、多くの企業が初めてのテレワークを経験しました。今後は通常勤務に切り替えるところが増えそうですが、それでも多くの経営者は「これからの時代、コロナ前に全部元通りというわけにはいかない」と考えています。

生産性やワークライフバランスがより重視されるアフターコロナの時代の働き方で、鍵となるのが「コラボレーション」「フレキシビリティ」「セキュリティ」という3つのキーワードです。

■コラボレーション

他企業との協業やフリーランサーの活用によってイノベーションを加速させることが、今後はもっと一般的になるでしょう。企業という枠を越えたコラボレーションは、新たな価値と利益を最短で生み出す効率的な方法です。

■フレキシビリティ

今回のコロナ禍で、「テレワークでも意外と仕事はできる」ことに気づいた人は多いはず。これからは大企業のみならず中小企業でも、従業員の事情やライフスタイルに合わせたフレキシブルな働き方をある程度認めることが主流になるでしょう。

■セキュリティ

上記のコラボレーションとフレキシビリティを推進する上で不可欠なのが情報セキュリティ強化です。「最低限の対策はしておく」という消極的な姿勢ではなく、「より高度で最新のセキュリティ対策を常に追求していく」という積極的なマインドが求められます。

アフターコロナ時代はクラウドストレージ導入が当たり前に?

社外とのコラボレーションを強化したり、フレキシブルな働き方を推進したりするには、ファイルのやり取りをスムーズかつセキュアに行える環境作りが大切です。しかしメール添付がメインとなる従来のやり方では、プロジェクトマネジメントやファイルバージョン管理が煩雑になってしまいます。

そこで今急速に利用が広がっているのが、クラウドストレージです。クラウドストレージなら必要な人が必要なときに簡単にファイルをダウンロード・アップロードできますし、クラウド上のファイルは常に最新版に更新されるため面倒なバージョン管理も不要。自社でファイルサーバを運用する手間やコストもかかりません。

「使えるファイル箱」を選択する理由

使えるねっとが提供するクラウドストレージサービス「使えるファイル箱」は、全国で多くの企業・団体・教育機関様にご利用いただいています。使えるファイル箱が支持を集める理由をまとめてみました。

■「コラボレーション」をもっと簡単・スムーズに

社内外のチーム作業に最適な共有フォルダ作成、手軽にファイルを送受信できるWebリンク共有など、コラボレーションをスムーズにする機能が満載。誰でもすぐに使えるシンプルなインターフェイスも魅力です。

■働き方の「フレキシビリティ」と多様性を迅速に実現

使えるファイル箱は、テレワークでのファイルやり取りにぴったりです。いつでもどこでも、デバイスさえあればすぐにそこがテレワークオフィスに。公式アプリで、iPhone・iPad・Androidデバイスからもアクセスできます。

■最高水準の「セキュリティ」と充実サポートで安心

SSL通信に加え、シークレットキーによる2重暗号化を実現。ファイル・フォルダごとのアクセス権限設定や、アクセスデバイス・ログイン履歴の確認も簡単にできます。経験豊富な自社専属スタッフによるカスタマーサポートも好評です。

アフターコロナの時代に備える攻めの投資として、ぜひ「使えるファイル箱」の導入を検討してみてはいかがでしょうか。14日間の無料お試しも可能ですので、ぜひお気軽にお問い合わせください!

使えるファイル箱のサービス詳細

お問い合わせフォーム

新型コロナウイルスの感染拡大を受け、今再び「テレワーク」に注目が集まっています。テレワーク推進はウイルス流行防止に効果的だと考えられることから、政府も産業界にテレワークの積極活用を呼びかけ。国内普及率20%未満にとどまるとされるテレワークですが(※1)、その状況は大きく変化しそうです。

感染症、大地震、火災……。今こそ、緊急時に備えたテレワーク環境作り

テレワークというと、終日在宅勤務など、全面的な導入のケースを思い浮かべがち。だから「うちにはテレワークなんて無縁」と考えてしまう企業が少なくありません。しかしテレワークで一番大事なのは、非常時にすぐ部分的にでもテレワークに切り替えられる環境を前もって整えておくこと。そうすれば、今回の新型コロナウイルスのケースのようにテレワークが本当に必要な緊急事態が発生したとき、「明日から一週間、この部門ではテレワークを取り入れよう」といった具合に、慌てず柔軟に対応できるのです。

こんなにあるテレワークのメリット

テレワークのメリットは、感染症流行や自然災害などに備えたリスクヘッジができるという点だけではありません。テレワークができる環境を整えることで、たとえば以下のようなメリットが見込めます。

・会社のコスト削減になる(オフィススペース、通勤手当など)

・従業員の通勤時間や、通勤に伴うストレスを削減できる

・ワークライフバランス改善、生産性向上などが期待できる

・企業イメージがアップし、ブランディングや採用活動に効果的

・育児、介護などの事情による離職率が低下

・従業員のモチベーションやエンゲージメントがアップする

大企業でも広がるテレワーク

日本を代表するような大企業でも、テレワーク導入が広がりつつあります。コアタイム廃止などの働き方改革に動き出したJR東日本では、約1万人の社員がテレワーク勤務OKの対象に。これは全社員のおよそ2割にあたります。日産自動車もテレワーク制度を全面的に導入していて、在宅勤務制度の利用登録者は約2,400人にもなるそうです。

そのほかの事例としては、日本航空(JAL)ではパイロットやキャビンアテンダントなどを除く約4,000人がテレワーク可、リクルートは全社員が日数上限なしのテレワーク制度の対象、資生堂は美容部員を除く約1万4,000人がテレワーク利用OKなどとなっています。

テレワークにクラウドストレージが”ほぼ必須”なワケ

いつでもテレワークを実施できる環境を整備するには、必要なツールの導入が欠かせません。その筆頭と言えるのが「クラウドストレージ(オンラインストレージ)」です。

クラウドストレージは、ファイルやフォルダをクラウドにアップロードしておくことで、社員同士で簡単にファイル共有したり、自宅や外出先から気軽に資料にアクセスしたりできるようになるサービス。クラウドストレージを導入しておけば、テレワーク実施時にいちいちファイルをメール添付して送信したり、紛失が不安なUSBメモリでデータを持ち歩いたりする必要がなくなります。クラウドサービスなので設備投資や高額な初期投資が不要で、手軽に導入できるのもメリット。チーム作業が効率的になったり、ファイルのバックアップになったりといった利点もあるので、テレワークのときのみならず、普段使いにも最適です。

かんたん&スピーディに導入するなら「使えるファイル箱」

とは言え、クラウドストレージには「個人向けサービスだとセキュリティが不安」「よくある海外製サービスは、インターフェイスが使いづらい」「ビジネス向けプランは料金体系が複雑で、余計な追加コストが心配」といった声も。そこでおすすめなのが、使えるねっとの「使えるファイル箱」です。使えるファイル箱には、次のような特徴があります。

・使い慣れたフォルダ構造のファイルサーバ型なので、簡単に使いこなせる。トレーニングの手間や時間が不要。

・日本企業が開発したシンプルでわかりやすいインターフェイス。自社専属スタッフによるカスタマーサポートも充実。

・単月払い or 年契約のこれ以上なく単純、明瞭な料金プラン。あとから請求される追加料金などは一切なし。

・通信の2重暗号化、データの3重保管など万全のセキュリティ対策。すべてのデータは長野県にあるISO27001(ISMS)認定の自社データセンター(20年の運用実績あり)で大切に保管されるから安心。

14日間の無料お試しもありますので、少しでも気になった方はぜひお気軽にお問い合わせくださいね!

また、使えるねっとでは「使えるどこでもオフィス」や「使えるファイル箱」、クラウドPBXなどを組み合わせて、全社員がいつでもどこでもセキュアにテレワークができる環境が10年以上前から整っています。その経験とノウハウを活かした使えるねっとのテレワーク導入コンサルティングも好評をいただいていますが、今回は通常10万円のコンサル料が無料に!皆様からのお問い合わせをお待ちしております。

「使えるファイル箱」の機能や料金など、詳細はこちらをクリック

お問い合わせフォーム

※1:令和元年版 情報通信白書 – 総務省