今月末、3月31日は世界バックアップデー。データを日頃からバックアップすることの大切さを広めるためのグローバルなイベントです。仕事でも普段の生活でも私たちの「デジタル依存」が進む中、バックアップの重要性はますます高まっています。

世界バックアップデーって?

世界バックアップデーは、2011年にオンラインコミュニティでの発案から始まったイベント。ついつい怠ってしまいがちなバックアップの重要性を訴える目的でスタートしました。今ではグローバルに認知され、世界のテクノロジー企業が参加する大規模なものに。3月31日という日付には、データを失うというエイプリルフールが現実にならないように、という思いが込められているのだといいます。

なぜバックアップがそんなに大切なの?

パソコンやスマートフォンなどに保存したデータは、私たちが思っているほど安全な状態にあるわけではありません。たとえば企業をターゲットにしたランサムウェア攻撃は、およそ40秒に一度発生しているのだとか。10台に1台のパソコンが毎月新たにウイルスに感染しているというデータもあります。

それに加えて、ハードディスクには消耗品のような一面もあり、いずれは寿命を迎えます。ちょっとしたダメージがきっかけで故障してしまうことも決して珍しくありません。

つまりバックアップをしていないと、いつどんな理由で突然データを失ってしまってもおかしくないのです。今使っているデバイスでまだ一回もバックアップを取っていないという方は、今日からでもデータのバックアップを始めてみてください。

クラウドバックアップのメリット

バックアップを取るのにはいくつかの方法がありますが、特にビジネス用データのバックアップに向いているのがクラウドバックアップです。実際にバックアップ手段をオンプレミスからクラウドに切り替える企業も増えています。

クラウドバックアップのメリットとしては、まず管理の簡単さが挙げられます。クラウドなら自社でサーバを運用する必要がないので、管理の手間とコストを大幅に削減することが可能に。バックアップの設定なども管理画面から簡単に変更できます。

また、クラウドバックアップはウイルスやランサムウェア対策に最適。仮に社内のコンピュータがウイルス感染してしまったとしても、物理的にもネットワーク上も切り離されているクラウド側のバックアップデータが影響を受けることはありません。

さらにクラウドバックアップは地理的に離れたデータセンターにデータをバックアップすることになるので、災害などの発生に備えたBCP対策にもなります。

人気の「使えるクラウドバックアップ」が期間限定セール!

使えるねっとの「使えるクラウドバックアップ」は、簡単・安全・低コストな人気のクラウドバックアップサービス。今回世界バックアップデーに合わせて、3/29(金)~4/1(月)の4日間限定で割引キャンペーンを開催します。キャンペーン期間中にお申し込みいただくと、ベーシックプランの利用料金が初回契約期間に限りなんと50%OFFに。滅多にない機会ですので、ぜひこのお得なセールをお見逃しなく!

【3/29(金)~4/1(月)の4日間限定!】

世界バックアップデーにちなんだ特別キャンペーンを開催いたします。

お申し込み時にクーポンコード「WBD2019」をご入力いただくと、

使えるCloudBackupが初回契約期間のみ最大50%OFF!

お申し込みはこちら

いよいよ来年に迫った東京オリンピック。大会を支える重要な基盤のひとつとして挙げられるのがIT、特にクラウド技術です。この記事では、東京オリンピックの舞台裏で活躍するクラウドシステムについてご紹介します。

新たなテクノロジーが活用されてきたオリンピックの歴史

オリンピックに関連してITが取り上げられる機会はそう多くはありません。しかしこれまでの五輪を振り返ってみると、オリンピックは当時の最新テクノロジーが毎大会のように採用されてきました。

たとえば1960年のローマ五輪では、オリンピック競技初のテレビ生中継がスタート。1972年のミュンヘン五輪では、メディア関係者を対象としてデータ処理端末による競技結果などのデータベースが利用可能に。オリンピック初のオフィシャルサイトが提供されたのは1996年のアトランタ五輪でした。

オリンピックの舞台裏でITが活躍

東京五輪を含めオリンピックの大会運営には、基盤となるITシステムが欠かせません。大会運営に携わるスタッフの管理やチケット販売などを管理する運営管理システム、競技結果や選手情報などをマネージメントするデータシステム、開催地の詳細な気象情報やニュースを束ねる配信システムといった具合に、オリンピックの舞台裏を支えるITシステムは複雑に連携しあっています。

しかも世界的な一大イベントですから、これらのシステムでは誤作動やバグなどが許されません。そのため2020年に向けて日本企業を含めた各国のITベンダーが、技術力を結集してシステム構築にあたっています。

史上初の「完全クラウド」なオリンピックになる東京五輪

2020年の東京オリンピックの際立った技術的特徴として、クラウドが挙げられます。実は今回の東京五輪は、大会運営の基幹ITシステムがすべてクラウドで稼働する初のオリンピックになるんです。

これはテクノロジーの進化によってクラウドの信頼性が十分高まったことや、コストパフォーマンスに優れ、スケーラビリティも高いことなどが背景にあります。完全クラウドにすることで、大会ごとに毎回最初からシステムを構築せずに済むようになるというのもひとつの理由のようです。

東京五輪ではセキュリティ対策も重要な課題に

また今回の東京オリンピックでは、サイバー攻撃の脅威がかつてなく高まることも予測されています。実際に2015年には、東京五輪の公式サイトがDoS攻撃の被害に遭い、アクセスできなくなるというアクシデントも発生しました。年々巧妙化するサイバー攻撃による被害をいかに防ぐかも、東京五輪におけるテクノロジー面での重要な課題となりそうです。

クラウドとセキュリティなら使えるねっと

ここまでご紹介したように東京五輪ではクラウド活用とサイバーセキュリティ対策が大きな技術トピックとなっていますが、これは何もオリンピックに限ったことではありません。一般企業の業務環境やITシステムでも、今や「クラウド」と「セキュリティ」は避けて通れないキーワードになりつつあります。

そうした中使えるねっとは、まさにクラウドとセキュリティの2つにフォーカスしたサービスを多数提供中。業務でのクラウド活用を検討されている方は、ぜひ「使えるクラウドバックアップ」などの人気製品をチェックしてみてくださいね。

【3/29(金)~4/1(月)の4日間限定!】

世界バックアップデーにちなんだ特別キャンペーンを開催いたします。

お申し込み時にクーポンコード「WBD2019」をご入力いただくと、

使えるCloudBackupが初回契約期間のみ最大50%OFF!

お申し込みはこちら

一昔前に流行した「マーフィーの法則」は、今も世界中で多くの人に愛されています。実はマーフィーの法則は、危機管理の分野で教訓や教材のひとつとして取り上げられることもあるんです。

特に、マーフィーの法則で有名な「起こるべきことは必ず起こる」「失敗する可能性があるのなら、失敗する」といった法則は、現代の危機管理における基本的精神でもあります。

IT業界で有名な「バックアップ版マーフィーの法則」

これと関連して、IT業界ではいくつかの「バックアップ版マーフィーの法則」とも言える法則が広く知られています。特に有名なのは以下のようなものです。

・バックアップしようと思ったら、ハードディスクが壊れる

・ハードディスクはバックアップを取っていないときに限って壊れる/バックアップをきちんと取っているときはなかなか壊れない

なんとなく心当たりがある方も多いかもしれませんね。普段バックアップを取っていない場合、「一応バックアップを取っておこう」と思い立つのは大抵パソコンの調子がちょっとおかしくなったとき。「バックアップを決意した直後にHDDが壊れる」という法則が広まるようになった背景には、そんな事情もあるのかもしれません。

HDDはどれくらいで寿命を迎える?

取っておいたバックアップデータが必要になるのは、多くの場合パソコンのハードディスクが壊れたときです。今も多くのパソコンでデータ保存に使用されているHDDは、特に故障しやすいことで知られています。一説によれば、HDDは平均的におよそ4~5年ほどで寿命が来るそうです。運が悪ければそれより短い期間で壊れてしまうことだってあります。

一方最近ではHDDに代わって、より耐久性に優れるSSDが使用されるケースも増えてきましたよね。SSDは読み書きスピードも速いので人気ですが、データの長期保存に適しているかどうかはまだ未知数な面もあります。どちらを使っているにせよ、日頃からバックアップを取っておくことが大切です。

バックアップは「普段から」・「定期的に」取っておくのが大原則

バックアップすると言っても、気が向いたときに不定期でバックアップを取るのではあまり意味がありません。バックアップで肝心なのは、「普段から」・「定期的に」バックアップすること。もしパソコンのバックアップを一度も取っていないなら、今日からでも始めてみてください。故障率が高いとされるHDDを使っているならなおさらです。

定期的にバックアップを行い、バックアップデータをなるべく最新の状態にキープしておくのも大事なポイントになります。これに関しては、自動バックアップ機能が付いているソフトを使用するのがベストです。

使えるクラウドバックアップで安全にデータを保護

安くて使いやすいバックアップソリューションを探しているなら、これを機に「使えるクラウドバックアップ」を検討してみてはいかがでしょうか?

使えるクラウドバックアップは、業務で使うファイルやフォルダのみならず、アプリケーションやユーザー設定など、OSをまるごとバックアップできる人気のソリューション。完全クラウド型なので初期費用は不要で、運用コストも削減できます。専属スタッフによる充実した安心サポートも好評です。

無料トライアルも用意していますので、気になる方はぜひお気軽にお問い合わせくださいね。

お問い合わせ

いざというときに備えてデータを保存するクラウドバックアップとアーカイブ。同じ文脈で語られることも多く、混同しがちなキーワードです。同じような意味の言葉だと思われることもありますが、バックアップとアーカイブはまったく異なったソリューションになります。

今回は、混同しやすいバックアップとアーカイブの違いについて解説。それぞれの特徴や、おすすめのクラウドバックアップ・ソリューションもご紹介します。

クラウドバックアップのおすすめサービスについて知りたい方はこちら

クラウドバックアップについて知りたい方はこちら

バックアップとアーカイブの目的

まずはバックアップとアーカイブ、それぞれの目的を見ていきましょう。バックアップの目的は、災害発生時など有事に備えて、データが消失しても業務を続行できるようにすること。何らかの原因でデータが消失してしまった場合、バックアップデータから復旧作業を行うことで、ビジネスへのダメージを最小限に抑えることができます。

一方のアーカイブは、コンプライアンス上の理由などから長期保存しておく必要があるファイルを、安全に保管しておくのが目的です。使う機会があればファイルを取り出すことができるようになっていますが、基本的にはそれ以上更新されることのない保管用のデータが保存されます。

アーカイブは、記録として保存しておくべきオリジナルデータ、法律で一定期間の保存が定められたファイル、コンプライアンス上の理由や訴訟等への対策として残しておくべきデータなどを長期間保管しておくのに使われるソリューションです。

バックアップとアーカイブのデータ保存方法

バックアップとアーカイブとでは、データの保存方法も異なります。バックアップは有事にデータを復旧するのが目的なので、普段使われているアクティブなデータ(の差分)を定期的にコピーして保存します。その際、古いバックアップファイルは上書き保存されるのが特徴です。常に最新バージョンの業務データを複製して保存しておくことで、何かあったときにすぐその直前の業務環境を復元できるようになっています。

それに対してアーカイブは、長期保存が求められるデータを必要に応じて(あるいは定期的に)保存していきます。データは上書き保存されず、どんどん蓄積されていくのが特徴です。アーカイブに保管されるファイルはアクティブな業務環境から切り離されて、変更・上書きができない保存用データとしてストレージに蓄えられます。

バックアップとアーカイブは使い分けが大切

ここまで見てきたように、バックアップとアーカイブはそれぞれ異なった目的と役割を持っています。ですから、どちらか一方を選ぶというのではなく、両方を用途に応じて使い分けることが大切です。

また、バックアップとアーカイブはそれぞれ専用にデザインされたサービスを使うのがおすすめ。たとえばバックアップ用サービスでアーカイブを行おうとすると、必要なデータ容量が膨大になるので、コストがかさんでしまいます。逆にアーカイブに向いているサービスでバックアップを行うと、有事のデータ復旧に時間と手間がかかってしまいますし、バックアップの取りこぼしが発生してしまうかもしれません。

使えるクラウドバックアップなら簡単・安全

使えるねっとの「使えるクラウドバックアップ」は、たった5分の設定でOSを含めた全てのデータを簡単にバックアップできる、人気のクラウド型バックアップソリューション。バックアップデータはまず端末上でAES-256によって暗号化され、さらにデータ転送もAES-256で暗号化されるため、とても安全です。

「興味があるけど、いきなり契約するのはちょっと気が引ける……」という方には、30日間の無料お試しもご用意しています。もっと詳しく知りたい方は、ぜひ使えるクラウドバックアップのホームページを覗いてみてくださいね。

使えるクラウドバックアップ

サイバー攻撃は、引き続き企業にとって大きな脅威であり続けています。サイバー攻撃の手法や技術は年々進化しており、セキュリティ対策の重要性はかつてなく増していると言えるでしょう。2019年も、サイバー攻撃の手口がさらに洗練されていくのは間違いありません。AIの悪用など、新型のサイバー攻撃が急増することも予想されています。

巧妙化するサイバー攻撃から会社の大切なデータを守るには、最新のサイバー攻撃のトレンドを知ることが大切です。今回は、近年のサイバー攻撃の傾向と、進化するサイバー攻撃への対策についてご紹介します。

最近のサイバー攻撃のトレンド

まずは最近のサイバー攻撃の主なトレンドについて見ていきましょう。2019年はこれらの傾向がさらに強まると見られています。

標的型攻撃がますます増加

標的型攻撃とは、特定の企業をターゲットとして、時間をかけて段階を踏みながらデータを盗もうとするサイバー攻撃のこと。一昔前までは、不特定多数の企業を対象としたウイルス攻撃が一般的でしたが、今ではむしろこの標的型攻撃が主流になっています。標的型は準備から侵入、データ持ち出しに至るまで、執拗かつ周到に攻撃が行われるのが特徴です。初期段階の侵入手段としては、標的型メールを送信し、不正な添付ファイルやリンクを開かせる手法がよく用いられます。

テレワークが攻撃のターゲットに

働き方改革に伴ってテレワークを導入する企業が増えていますが、テレワークもサイバー攻撃のターゲットになっています。テレワークではクラウドサービスを使う機会が多くなる場合がほとんど。こうしたクラウドサービスのログイン情報をフィッシングで盗んだり、クラウドサービス自体の脆弱性を狙ったりする攻撃が目立ってきています。

AIを悪用した攻撃も活発化

標的型攻撃において、AIを活用してターゲット企業の社員の行動パターンを分析予測し、攻撃に役立てるケースも今後出てくると予想されています。一方、AIを使って不審な動きを検知するセキュリティ対策ソフトも一般的になってきましたが、このようなAIによるセキュリティ対策を回避する手口も日に日に洗練されてきています。不正なプログラムを直接作成せず、スクリプトを通じてマルウェアをダウンロードさせる「ファイルレス」攻撃もその一例です。

進化するサイバー攻撃への対策

それでは、このように年々進化を遂げていくサイバー攻撃に対して、どのような対策を取ればいいのでしょうか。セキュリティ対策ソフトの導入は前提として、その他に考えられる基本的な対策を解説します。

社内ネットワークの不審な挙動を監視する

標的型攻撃は執拗にターゲットを狙い撃ちする攻撃なので、侵入をすべて完璧に防ぐのは難しい面もあります。そのため、侵入されるのを前提として対策を取ることが必要です。社内ネットワークの監視を行い、常にログを記録しておくことで、不審な動きを検出できるスピードが速まります。ネットワーク内部の動きを分析するにあたっては、専門家の力を借りるのもひとつの手です。

クラウドサービスの選定はセキュリティ重視で

テレワークなどで利用するクラウドサービスを選ぶ際は、セキュリティ面を重視するのがおすすめです。使い勝手や機能面だけではなく、使われている暗号化技術やデータセンターのセキュリティ管理体制なども比較検討するといいでしょう。コンシューマ向けサービスではなく、企業向けに特化したサービスだとより安心です。

従業員一人ひとりの意識向上を

標的型攻撃で最初にターゲットとされるのは、個人の従業員です。「怪しいメールは開かない」「パソコンで不審な挙動を発見したらすぐに報告する」など、一人ひとりの意識向上が初期侵入を防止・検知するカギになります。定期的に最新動向を盛り込んだセキュリティ講習を実施するのも効果的です。

「使えるクラウドバックアップ」で大事なデータを保護

使えるねっとの「使えるクラウドバックアップ」は、何よりもセキュリティを重視した企業向けバックアップソリューションです。すべてのデータは最新の暗号化技術であるAES-256で暗号化され、ISO27001(ISMS)認定取得済のデータセンターで厳重に保管されます。さらにランサムウェア攻撃からデータを守る新しいテクノロジー、「Active Protection」を搭載。最新のランサムウェアからシステムとデータを確実にプロテクトします。

詳しい機能や特徴、価格については、下記リンクからご確認いただけます。30日間の無料お試しも可能ですので、気になる方はお気軽にお問い合わせくださいね。

使えるクラウドバックアップ

ファイルの誤消去や消失は、仕事で一番ヒヤッとするトラブルのひとつなのではないでしょうか。誰もが一度は、ファイルをうっかり消してしまったり、パソコンの故障で大事なファイルを失ってしまったりした経験があるはず。

仕事で使うファイルを失くしてしまわないために知っておきたいのが、消えたファイルの復旧方法です。今回は、そもそものファイルが消える仕組みから、原因別の対処法、そしてバックアップの重要性についてまで、まとめてご紹介します。

クラウドバックアップについて知りたい方はこちら

1. データはなぜ消える?ファイル消去の仕組み

消えてしまったファイルの復元方法を考える前に、まずそもそもデータはどういう仕組みでパソコンから消えるのか、簡単に押さえておきたいと思います。

ファイルを完全に削除したとき、つまりゴミ箱からも消去したとき、実はファイルの存在そのものがパソコンから消えたわけではありません。エクスプローラなどでファイルを削除すると、そのファイルへのアクセスを可能にしていたリンクが消されて、「不要なデータ」扱いとなります。ファイルを削除した時点では、ファイル自体は消失しておらず、そのファイルへのリンクがなくなっただけなのです。

リンクがなくなって不要なデータ扱いとなったファイルは、その後ほかのデータが上書きして使う領域となります。ファイル削除後、何かソフトウェアを使ったり別のファイルを更新したりすると、この領域に上書き保存されることに。データの上書きが発生した時点で、元の削除したファイルは存在ごと消失することになるのです。

2. データが消えてしまったときの対処法

それでは、失くしたくないファイルが消えてしまったとき、どのようにすれば復元できるのでしょうか。原因別にその対処法をご紹介します。

物理的なダメージやソフトウェアの不具合が原因の場合

パソコンを落としてしまって物理的なダメージが発生したときや、ソフトウェア面の何らかの不具合でデータが消えてしまった場合、自力で復旧できる可能性はほとんどありません。こうしたケースでは、パソコンのデータ復元を専門としている業者に連絡して、復旧を依頼することになります。ただし残念ながら、業者に頼んでも復元できないことは珍しくないのが実情です。

操作を間違えてうっかり消してしまった場合

自分でうっかり間違えてファイルを消してしまった場合は、ファイル復元ソフトを使うという方法があります。ファイル復元ソフトは基本的には有料。フリーのものもありますが、機能が大幅に制限されていることがほとんどです。ここで注意したいのが、ファイル復元ソフトをインストールする過程で、消したファイルへの上書きが発生してしまう可能性があること。そのため、ファイル復元ソフトを使うなら、外付けドライブなどにインストールしましょう。

3. 普段からバックアップを取っていれば確実に復元できる

さて、物理的なダメージが原因でも、あるいは誤操作が原因でも、一度削除してしまったファイルを復元できる確率は実際のところあまり高くありません。業者に依頼しても、ファイル復元ソフトを使っても、ファイル復旧の成功というのはとてもハードルが高いのです。

そこで皆さんに強くおすすめしたいのが、日頃からデータのバックアップを取っておくことです。バックアップさえできていれば、万が一何かの原因でファイルが消えてしまっても、確実に復元できます。一度定期バックアップの設定をしてしまえばあとは特に手間がかかるわけではないので、ぜひこれを機にデータのバックアップを始めてみてはいかがでしょうか。

4. 使えるねっとで完全・安価なバックアップを

バックアップ関連製品には様々なものがありますが、使えるねっとの使えるクラウドバックアップなら、パソコンのシステムイメージを丸ごと、完全にバックアップできます。大容量かつ管理台数無制限なので、会社全体でバックアップソリューションを導入するのに最適。1日 30円~/月単位1,870円~というお手頃な価格設定も嬉しいポイントです。詳しくはぜひ以下の製品ページにアクセスしてみてくださいね。

使えるクラウドバックアップ

企業にとって、もっとも大切な資産のひとつと言っても過言ではないのが「データ」です。保有データをビジネスに有効活用する技術も進化し、データの重要性はますます高まっています。しかし一方で、そのデータを狙うランサムウェアなど、セキュリティ上のリスクが大きくなってきているのも事実です。

データ紛失、データ流出という重大事故を防ぐには、会社のデータをセキュアにバックアップすることが欠かせません。今回は、セキュアなバックアップを実現するための5か条をご紹介したいと思います。

①セキュリティを最優先する

バックアップにおいてまず何より優先すべきなのは、セキュリティです。サイバーセキュリティを巡るリスクは、かつてないほどの脅威となっています。今は、ランサムウェアによる攻撃代行サービスが、1万円もしない低価格で誰でも利用できる時代。いつ誰に、あなたの会社のデータが狙われるか、まったくわからないのです。

従来の多くのバックアップサービスは、ランサムウェアやマルウェアによる攻撃をほとんど考慮に入れていませんでした。セキュリティ対策機能が搭載されたバックアップソリューションを選ぶことは、外せない前提条件だと言えます。

②ランサムウェア対策がされたソリューションを選ぶ

数あるサイバーセキュリティのリスクの中でも、ランサムウェアは今一番被害が広がっている脅威のひとつです。最近はオンラインにつながったデータのみならず、オフラインのデータまでもがこのランサムウェア攻撃の対象となっています。さらに今の時代、いつ未知のマルウェアからターゲットにされても不思議ではありません。

こうした新たな脅威に対抗するためには、従来型のセキュリティソリューションだけでは不十分。AIや機械学習を活用し、「怪しい動き」を検知する最新のセキュリティ対策機能が必要です。

③自社のデバイス・環境に完全対応した製品を使う

PC、Mac、スマートフォン、それに物理サーバ、クラウドサーバなど、会社のデータはあらゆるところに散らばっています。「PCだけ対応」「モバイルには非対応」――そんなバックアップソリューションだと、セキュリティ対策が不完全な状態のままに。セキュアなバックアップには、自社のデバイス・環境に完全対応した製品を使うことが重要です。

また、より高度なセキュリティ水準を実現したいなら、通常のファイルやフォルダのみならず、アプリケーション、ユーザーアカウント、ユーザー設定など、OSを含むシステム全体をまるごとバックアップできるソリューションを選ぶと良いでしょう。

④最新のセキュリティ技術に対応しているかチェックする

ランサムウェアもマルウェアも、日々進化しています。バックアップサービスが採用しているセキュリティ技術が数年でも古いままだと、あっという間にその対策の意味がなくなってしまうのです。

バックアップソリューションを選ぶときは、特に暗号化技術は何を使っているのか、よくチェックしてみましょう。ローカル保存時にもデータ転送時にも、最新かつ業界基準のAES-256で暗号化されているサービスが理想ですね。

⑤災害対策も意識してバックアップする

企業のデータを取り巻くリスクは、何もランサムウェアを始めとするサイバー攻撃だけではありません。日本企業なら忘れてはならないのが、自然災害への対策です。万が一オフィスを地震や水害などが襲ったとしても大丈夫なようにバックアップしておく必要があります。そのために一番有効なのが、クラウドバックアップを活用することです。

使えるねっとの「使えるクラウドバックアップ」は、ランサムウェア対策やDR・BCP対策に力を入れた、セキュアで使いやすいクラウドバックアップソリューション。業界トップクラスのセキュリティ水準を、1日30円〜/1GB 0.98円〜という安心の低価格で実現しました。非常時のデータ復元もたった数分で、簡単にできます。無料トライアルも可能ですので、気になる方はお気軽にお問い合わせくださいね。

クラウドバックアップ お問い合わせフォーム

メールやビジネスチャットが当たり前になった今でも、ビジネスの世界で独自の存在感を放っているFAX。紙という媒体に残る安心感や、向こうに届いたかどうかが分かる確実性などから、現代でも日本のビジネスに欠かせない存在として重宝されています。

そんなFAXに関して先日、深刻な脆弱性があるという気になるニュースが報じられました。そこで今日は、日本におけるFAXの現状や、FAXが持つセキュリティ上の懸念、そしてその対策について見ていきたいと思います。

1. 日本のビジネスでは欠かせないFAX

FAXの歴史は実はとても古く、その原型が発明されたのは今から150年以上も前。日本はまだ江戸時代でした。国内において広く普及が進んだのは1970年代初めの頃で、その後FAXは特にビジネスの世界で、なくてはならないツールとなっていきます。

FAXが一般企業で普通に使われるようになってもう半世紀近く経つことになりますが、ご存知の通りFAXは今日でも現役。日本企業における普及率は9割を超えると言われるほどで、FAX機を置いていない会社はほとんどないのではないでしょうか。

2. FAXは安全?そんな固定観念が覆される脆弱性が明らかに

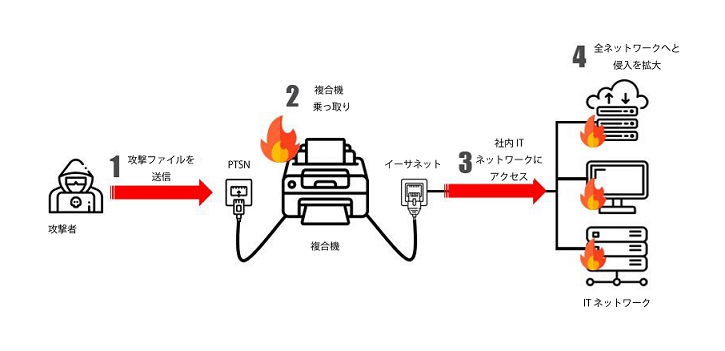

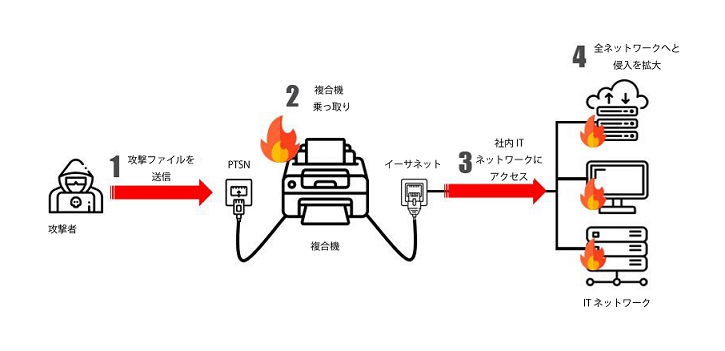

FAXが現在でもここまで使われている理由として、「メールやオンラインストレージなどに比べると安全性が高いから」という点が挙げられることがあります。しかしこの間、そんな固定観念が覆されるような脆弱性が明らかにされました。それは、FAX番号を知るだけで、FAX機能の搭載されたデジタル複合機を乗っ取ることができるというもの。さらにはそのデジタル複合機を経由して社内ネットワークに侵入し、サーバやパソコンから情報を盗み取ることすら可能だと言います。この調査結果を発表したセキュリティリサーチャーたちは、ブログでこれを「Faxploit」(脆弱性を利用した攻撃的なソースコードを意味する「exploit = エクスプロイト」のもじり)と題しています。

FAXを使った攻撃手法のイメージ図(画像は参考文献より。日本語版制作:使えるねっと)

最近はデジタル複合機でFAXを使うケースがほとんどになってきましたが、多くの場合こうしたデジタル複合機は社内ネットワークにつながっています。つまり、「メールは危なくて、FAXは安全」というロジックは成り立たなくなってきているのです。FAXで使われるソフトウェアやファームウェアはアップデートが数年に一度だけといったことも当たり前ですから、ある意味ではメールやオンラインサービス以上にセキュリティ上の危険性があると言えるかもしれません。

3.「クラウドバックアップ」はセキュリティ対策の万能ソリューション

それでは、このようなFAXのセキュリティ脅威に備えて対策するには、どうすればいいのでしょうか? もちろんデジタル複合機のファームウェアアップデートがあればすぐにインストールするというのは当然です。しかし残念ながら、それだけではFAXのセキュリティ対策として不十分です。メーカーが見つかった脆弱性に即座に対応してくれるとは限りませんし、未知の脆弱性が悪用される可能性もあります。

そこでおすすめしたいのが、社内のデータのバックアップをクラウドにとっておくこと。常日頃からバックアップをとっておけば、仮に未知の脆弱性を利用した攻撃に遭ってPCのデータが閲覧不可になったとしても、バックアップファイルを取り出すことでビジネスへの影響を最小限に抑えることができます。また、社内の外付けHDDへのバックアップだとバックアップファイルまでウイルス感染してしまう恐れがありますが、クラウドであればランサムウェアなどがバックアップファイルにアクセスすることはできません。

クラウドバックアップは、FAX関連に限らず、ビジネスにおけるセキュリティ対策の万能ソリューションだと言えるのです。

4. 使えるクラウドバックアップの3つの特徴

使えるねっとの使えるクラウドバックアップは、ランサムウェアの対策機能もばっちり備えた、BCP対策に最適なサービスです。FAXハッキングへの備えとしてもおすすめな使えるクラウドバックアップが持つ、3つの特徴をご紹介します。

.png)

簡単

個々のファイルのみならずOSまで含めた「データまるごと」を、たった5分だけの簡単設定でバックアップ可能。バックアップも復元も、専門知識や難しい操作は一切不要です。

安全

使えるクラウドバックアップは、とことんセキュリティにこだわっているのが特徴です。データはすべてお客様の環境上で最高水準の暗号化技術「AES-256」にて暗号化した上、データセンターへの転送もAES-256で行われます。

低コスト

分かりやすい料金体系と安心の低価格が好評をいただいている使えるクラウドバックアップ。1日 30円/1GB 0.98円〜で、万全のセキュリティ対策を始められます。

詳しい機能や料金は、ぜひ下記ページをご覧ください。

使えるクラウドバックアップ:ランサムウェア対策やDR・BCP対策に!

参考: http://ascii.jp/elem/000/001/728/1728508/

https://research.checkpoint.com/sending-fax-back-to-the-dark-ages/

日本で暮らす私たちにとって、自然災害への備えは欠かすことができません。地震大国であることに加え、近年は豪雨災害や土砂災害といった水害の被害も目立ちます。「最近、自然災害が多いなぁ……」と感じている方も少なくないのではないでしょうか。

ビジネスの世界でも、当然様々な天災への備えが必要です。特に重要なのが、業務のデータをバックアップしておくこと。今日は、万が一自然災害の被害に遭っても会社へのダメージを最低限に抑えるために不可欠な、データバックアップの最新事情についてご紹介します。

増加する天災への備えにクラウドバックアップを

ここのところ世界的に、自然災害の被害規模が大きくなる傾向にあります。まだ断定できるわけではないものの、多方面で気候変動との関係が取り沙汰されていて、今後ますます大規模な災害が増える恐れもあるようです。そうした中、災害対策としてのデータバックアップは、今や業種や規模を問わずすべての企業に必要なものとなっています。

特に中小企業にとっては、自然災害は事業の存続自体を揺さぶるリスクです。何らかの天災によってビジネスのデータが消失してしまった場合、「データのない状態が10日以上続くと93%の会社が破綻」してしまうという調査結果もあります*1。また2019年下旬までにはランサムウェアによる攻撃が14秒に1回の頻度で発生するといわれており、天災やサイバー攻撃に備えて安全にデータを保管する術が今求められています。

遠隔にデータを保管するクラウドは災害対策に最適

データバックアップの手段としてはこれまで、自社でサーバやデータセンターを用意してデータを保管するのが一般的でした。しかし今新たなスタンダードになりつつあるのは、クラウドを利用したバックアップです。災害対策という面で見たとき、クラウドの一番のメリットとなるのが「バックアップデータが遠隔地にある」こと。クラウドバックアップでは国内の会社から離れたところ、場合によっては海外にサーバがあるので、会社が被災してもデータが被害を受けることはありません。

低コストで導入も簡単だから中小企業にやさしい

さらにクラウドバックアップは、低コストなのも魅力のひとつ。自社でバックアップサーバを用意するとなると多大な初期費用がかかりますし、定期的なメンテナンス費用も高くついてしまいます。クラウドならリーズナブルな月額費用を払うだけでバックアップできるので、中小企業にとてもやさしいんです。

データバックアップが企業を救う!?

「大事なデータが消えてしまう」というリスクは、なにも自然災害の発生時だけに限った話ではありません。社員の誤操作やメンテナンス時のミスといった人為的な要因で起こる可能性もありますし、ウイルス感染によってローカルサーバのデータにアクセスできなくなってしまうという事態だって十分考えられます。

こうしたリスクからデータを守るためには、常日頃からきちんとバックアップを取っておくという意識づけが大切。クラウドバックアップならコストもそれほどかかりませんから、もしまだバックアップをしていないなら、これを利用しない手はありません。

クラウドでバックアップの手間を大幅削減

クラウドなら、オンプレミスでバックアップするのに比べて、圧倒的に手間がかからないことも魅力的なメリットです。オンプレミスだとデータ量が増加するにつれてサーバを増やしていかなければなりませんし、バックアップ期間が長くなればなるほど、管理に要する人的コストと金銭的コストが上がってしまいます。

クラウドバックアップであれば自前でサーバを管理する必要が一切なくなり、データが増えてもプラン変更などで容量を追加すればいいだけに。貴重な人員を、より生産的な業務にあてることが可能になります。

BCP対策の決定版「使えるクラウドバックアップ」

自然災害への備えを始めとするBCP対策にぴったりだと多数のご好評をいただいているのが、使えるねっとの「使えるクラウドバックアップ」です。使えるクラウドバックアップなら、ファイルのみならずOSやソフトウェアなどを含むシステム全体をまるごとバックアップ可能で、復元作業はとっても簡単。さらにバックアップ先のロケーションを日本・シンガポール・マレーシアから選ぶことができ、2カ所で同時にバックアップすることもできます。

また、災害発生時にたった数分でバックアップイメージからクラウドの仮想マシンに切り替え可能な「ディザスタリカバリ(DR)サービス」で、お客様のBCP対策をかつてない次元の完璧さに。無料お試しも受付中ですので、気になる方はぜひ以下のページをご覧ください!

使えるクラウドバックアップ

[1] 参考:https://www.information-management.com/slideshow/8-tips-for-a-top-data-backup-strategy

https://cybersecurityventures.com/ransomware-damage-report-2017-part-2/

今回は、使えるねっとのクラウドサービス「使えるクラウドバックアップ」を学内で活用している静岡理工科大学の情報学部 コンピュータシステム学科で准教授(兼任:静岡大学 客員准教授)を務める水野信也氏にお話を伺いました!

1.静岡理工科大学で水野先生が取り組んでいる活動

静岡理工科大学は、学校法人全体で6000人くらいの教職員・学生数がおり、私は学校法人全体に対して情報基盤の設計を立案しています。今後この情報基盤の整備を進めて、様々なデータを吸い上げ、最終的には教育にフィードバックすることを目指しています。今年から新しく建築学科棟が建ったので、今後ネットワークモデルの基本にしていきたいです。また「クラウドの力で新しい価値を創造する」ことを目指し、様々な分野で研究を進めているところです。

2.静岡理工科大学のクラウドバックアップへのニーズ

静岡理工科大学の立地は、大きい地震が今後くるということや海に近いということ、あと原子力発電所がある地域でもあります。しかしながら現在の静岡理工科大学の情報センターのサーバールームというのはかなり貧弱です。そこで様々な形のバックアップが必要になるということ、またBCPと同時にバックアップの環境を作っていく必要があると思っておりました。SINET経由ができればいいのですが、当校の場合はまだSINETに加入できていないという点もあります。金銭面でも加入できない大学がかなり多いと思うので今後柔軟なバックアップ機能というのは必要でした。

3.使えるクラウドバックアップを選んだ理由

今回提案頂いたバックアップのツールというのは、暗号化ができるという機能があるためとても安心感があります。また、サーバだけではなく個人用PCへのバックアップというのはあまり聞いたことがないですね。組織として、「このサーバーのバックアップを取りましょう」というのはどの大学もやっていると思いますが、教員の個人向けに組織としてバックアップを提供しているというかたちは聞いたことないので、そこは「使えるクラウドバックアップ」の特徴かと思います。

4.実際に導入して改善された点

定期的に自動でバックアップが取れるということで、教員にはバックアップの作業量や負荷が減ったということで評価を頂いています。何世代もバックアップが取れ、一ヶ月くらい前に戻れるので世代別にできて安心感があったと。フォルダ全体をとっても、変えたところだけを抜き出したいときもありますので、そういうアプローチができるというのは良かったです。

大学のデータをクラウドに保存するとなると個人情報の管理が問題になってくるのですが、「使えるクラウドバックアップ」はデータの暗号化ができるので安心感があります。

5.今後の課題や目標

まず今年度の目標としては、教員が約70名いるのですが、その6割くらいをカバーできるようなバックアップの基盤をつくり、うちの大学としての下地を作っていきたいです。

次のアプローチは、それを基幹サーバーの方に持っていくことです。その為には基幹サーバーのバックアップを検証して、サーバーや全体のストレージのバックアップを今後考えていきたい。それができれば次は法人グループの教員全体に広げていきたいです。教職員で考えると500名くらいになると思いますので、その500名に対してちゃんと使えるようなかたちを整えて、全体のバックアップ基盤を整えていきたいと考えています。

以上、水野先生ありがとうございました。水野研究室では授業および校務で使えるねっとのクラウドサーバーを利用しているほか、学術論文や研究で用いた計算結果などのデータをクラウドバックアップで保存しているとか。様々なシチュエーションで活用していただき大変嬉しく思います。基盤作り、研究によりよいサービスを提供できるようにこちらも尽力していきたいと思います。今後とも、どうぞ宜しくお願いいたします。

.png)