2020年10月に総務省が発表した調査結果によると、都道府県(47団体)・政令指定都市(20団体)におけるテレワーク導入率は95.5%に上りました。しかし、大部分を占める市区町村(1721団体)ではわずか19.9%に留まったようです。

総務省によるとテレワーク制度未導入の理由として最も多かったのは「窓口業務や相談業務などがテレワークになじまない」(82.7%)でしたが、次に多かったのが「情報セキュリティの確保に不安」でした。

セキュリティ不安でテレワーク導入に踏み切れない自治体が多い一方で、企業だけでなく行政もサイバー攻撃の対象になっている現状も見られます。

自治体を狙ったウイルス攻撃が増加

サイバー攻撃の増加から情報を守るために、総務省は2015年に自治体向けの情報セキュリティ対策として以下の「三層の対策」を発表しました。

1. データ持ち出し不可設定及び二要素認証

2. アクセス制御

3. 外部からの攻撃対策の徹底

しかし、その後もサイバー攻撃の手口はより巧妙化し、自治体もさらなる対策の強化が求められています。

以下で、自治体を狙ったウイルス攻撃の実例を3つご紹介します。

日本年金機構:不正アクセスによる情報流出

前述した総務省による「三層の対策」発表のきっかけになった事件が2015年の日本年金機構に対する外部からの不正アクセスです。このサイバー攻撃により約125万件の個人情報が流出、原因は職員が電子メールに添付されたファイルを開封したことにより、不正アクセスが行われたこととされています。

広島県:県内23自治体を狙った攻撃

広島県が明らかにしたところによると、広島県と県内23自治体が接続拠点として使用しているクラウドサービスが、2022年2月16日から2日以上にわたり「DDoS攻撃」を受けたとのことです。それにより自治体のホームページは接続不良に陥りましたが、攻撃者の要求や目的は分かっていません。

DDoS攻撃とは、ウェブサイトやサーバーに対して過剰なデータを送付することで負荷をかけてアクセスできなくしたり、ネットワークの遅延を引き起こしたりするサイバー攻撃の手法です。

愛知県:PCR検査システムへの攻撃

2022年2月5日、愛知県職員が県のPCR検査システムを立ち上げたところ、画面に英語が表記され、使用できない状態になっていました。調査の結果、システムのデータを管理するサーバーが「ランサムウェア」による攻撃を受けたことが分かりました。これにより個人情報が漏洩するなどの被害はありませんでしたが、サーバーは一時停止に追い込まれました。

社外で仕事をする際のセキュリティ意識

2022年2月23日、経済産業省は「昨今の情勢を踏まえたサイバーセキュリティ対策の強化についての注意喚起」を行いました。そこにはサイバー攻撃事案の潜在的リスクが高まっているため、各企業・団体がサイバー攻撃の脅威に対する認識を深めるとともに、講じるべき対策についても挙げられています。以下で、そのうちのいくつかを見てみましょう。

テレワーク必須時代に身に着けておくべき通念

■パスワードが単純でないかの確認

インターネットサービスを利用する際にはパスワードの設定が必要ですが、同じパスワードの使いまわしはしないようにします。また、可能な限りパスワードの文字列は12文字以上の十分な長さにし、記号・数字・アルファベットの大文字・小文字を混ぜるようにします。

■多要素認証の利用

多要素認証とは認証の3要素である「知識情報(Something You Know)」、「所持情報(Something You Have)」、「生体情報(Something You Are)」のうち2つ以上を組み合わせて認証することを指します。昨今、パスワードだけではセキュリティ確保は限界と考えられており、多要素認証が多くのクラウドサービスで採用され始めています。

例えば、ATMで現金を引き出す際には「所持情報」であるICカードと「知識情報」であるパスワードが組み合わされており、多要素認証を採用しているといえます。ウェブ上ではパスワードのみによる「一要素認証」がこれまで主流でしたが、2018年9月にマイクロソフトが「パスワード時代の終わり」を宣言し、複数のクラウドサービスで多要素認証が採用されるようになりました。現在もっとも多く利用されている方法はIDとパスワード(知識情報)でログインし、スマートフォンアプリで生成される認証コード(所持情報)を入力することによる認証です。

■IoT機器を含む情報資産の保有状況を把握する

今や家電や自動車、オフィス複合機や工場に設置されたセンサー、監視カメラなど、IoTは家庭でも職場でも至るところで活用されています。もちろん行政機関も例外ではありません。

IoT機器もインターネットに繋がっている以上、パソコンやスマートフォンと同じようにセキュリティリスクが存在することは覚えておきましょう。実際にIoT機器がマルウェアなどウイルス攻撃の標的になり、データが改ざんされたり、機能を停止させられたりするといった事案が発生しています。自治体に関していえば、2018年に河川などの監視カメラが不正アクセスを受けた例もあります。

また、インターネットとの接続を制御する装置の脆弱性は攻撃に悪用されることが多いため、最新のファームウェアや更新プログラム等セキュリティパッチを迅速に適用するようにしましょう。

■添付ファイルやURLリンクを不用意に開かない

2014年に発見されて以来、世界中で猛威をふるっているマルウェア「Emotet(エモテット)」は2021年4月以降国内での感染は激減していましたが、2021年11月頃から再び活動再開が報告されています。IPA(情報処理推進機構)によると、2022年2月時点でも被害相談は増加しており、警戒が必要であるとしています。

Emotetの攻撃メールの手口は基本的に一貫しています。それは添付ファイルの開封やURLリンクのクリックを誘導し端末を感染させ、メール情報を盗みます。それだけでなく、感染被害が連鎖的に他の端末、別の企業や組織に広がっていくのです。

そのため、重要な顧客や取引先、知人からのメールのように思えても、すぐに添付ファイルやURLリンクを開かずに、落ち着いて本物かどうかを確認する習慣を付けることが大切です。

別の解決策として使えるねっとの「使えるメールバスター」もおすすめ、標的型攻撃メール、迷惑メールをメールサーバに届く前にブロックしてくれるので安心です。完全クラウド型メールセキュリティサービスなので、個々のPCにインストールすることなく最新版更新の手間も不要です。

■データ消失等に備えてデータのバックアップを実施

サイバー攻撃の中でも行政や民間企業を問わず脅威に陥れているものの1つにランサムウェアがあります。コンピュータのデータを暗号化し、解除する条件として多額の金銭を要求する不正プログラムのことですが、経済産業省によると日本国内でランサムウェアの被害に遭った企業が支払った身代金の平均額は約1億1,400万円にも上ります。

そのための対策として欠かせないのが、オフラインのストレージにバックアップデータを保存することです。そうすれば、万が一ランサムウェアに感染しても、ストレージを完全に初期化しランサムウェアを消し去った後にバックアップデータを復元することが可能です。

都道府県や政令指定都市だけでなく、今後は市町村自治体でもテレワークが浸透していくことが考えられます。業務に携わるひとり一人の意識の向上だけでなく、現場のシステムもそれに見合ったものに変えていくことが求められるでしょう。

そのためのソリューションの1つとしておすすめなのが、使えるねっとが提供する「使えるクラウドバックアップ」です。バックアップ機能だけでなく、データを守り、使うための機能を1つにまとめたサービスです。

クラウドの利用はこんなに簡単+セキュリティも安心

行政機関においてはサービスの安定性が特に重要です。この点、使えるクラウドバックアップでは「イメージバックアップ」という方法を採用し、システム全体を一気にバックアップ、万が一データが消失しても通常業務が再開できます。

また米軍も採用する最高レベルのセキュリティを採用し、すべてのファイル転送もAES-256で保護します。さらにAIベースのテクノロジー「アクティブプロテクション」により、ファイル、バックアップデータ、バックアップソフトへの疑わしい改変を即座に検出・遮断することで、ランサムウェア攻撃から大切なデータを守ります。

価格は容量200GB、パソコン1台+モバイル3台込みで月単価¥1,408(2年契約)、低コストでの導入が可能です。

無料のトライアルご希望もお待ちしております。まずはお気軽にお問合せください。

使えるクラウドバックアップの詳細はこちら>>

.jpg)

無料通話:0120-961-166

(営業時間:10:00-17:00)

ひと昔前に比べてバックアップの必要性は自明の理となり、今では個人・企業関わりなく何らかの方法でバックアップをとっているという方がほとんどでしょう。しかし、考えるべきなのは今のバックアップ方法で本当に「安心なのか」という点です。

というのも、とりわけ企業を取り巻くデジタル社会の様相は刻一刻と変化しており、バックアップもそれに見合ったものでなければならないからです。

以下ではすべての企業が今一度自社のバックアップについて再考してみるべき理由と方法についてご説明します。

デジタル社会に迫る「データ消失」の危険

アクロニスが2019年3月に実施したバックアップに関する調査によると、消費者の65%が、また企業の29%がダウンタイムに繋がるデータ損失を経験していることが明らかになりました。注目すべきなのは、これら消費者の93%、企業の97%が少なくとも年に1回はデータバックアップをとっていたという点です。

ここから分かるのは「バックアップをとっていれば安心」という時代はすでに過去のものになっているということです。重要なのは「バックアップをとっているか否か」ではなく、「自社にとって安心をもたらす最適なバックアップ方法はなにか」だからです。

増え続けるデータ量とその保護意識の必要性

バックアップをとっていても消失するリスクが高まっている理由はいくつか挙げられます。一つは企業が保有するデータ量が毎年各段に増加しているということです。

デルテクノロジーズが2020年3月に発表した調査結果によると、企業が管理している平均データ量は2016年調査時に1.45PBでしたが、2018年調査時には9.70PBに跳ね上がりました。さらに2019年は2018年よりもさらに約40%増加し、13.53PBになったとのことです。

また、調査対象の企業の81%が「現在のデータ保護ソリューションでは、今後のすべてのビジネスニーズに対応することができない」と応え、データ量の増加とともにサイバー攻撃などのリスクも高まっていることを感じています。実際、データロスによる平均損失額も2018年の99万5613ドル(日本円で約1億1,500万円)から2019年は101万3,075ドル(約1億1,760万円)に増大しました。企業が常に変化するデジタル社会への対策に苦慮している様子がうかがえるのではないでしょうか。

データを安全に守るための対策とは

「扱うデータ量が増えたから少々失われても仕方がない」と考える方はおそらくいないでしょう。企業にとってデータの重要性はいくら強調してもし過ぎることはありません。

以下では増え続けるデータを安全に守るための対策として代表的な3つの方法を取り上げます。

ローカルバックアップ

ローカルバックアップは最もシンプルなバックアップ方法です。ハードディスクやUSBメモリ、外付けハードディスクなど手元にあるデバイスにバックアップするため、確実に素早くデータを取り出せるというメリットがあります。

クラウドバックアップ

「卵は1つのカゴに盛るな」ということわざがある通り、クラウドバックアップはローカルと隔絶された場所にデータを保存します。そのため、災害やネットワーク全体を巻き込むようなマルウェア攻撃などによりオリジナルファイルやローカルバックアップが破壊されても影響を受けることはありません。また、ユーザーがどこからでもファイルにアクセスできるのもクラウドバックアップの利点といえるでしょう。

マルウェア:セキュリティ対策

バックアップの手段を検討する上で忘れてはならないのはマルウェアなどサイバー攻撃からいかにデータを守るかということです。というのも、マルウェアの一種であるランサムウェアは、サーバーやシステムに感染してデータを暗号化し、使用不能な状態にするのですが、その標的はバックアップデータにまで広がるからです。

つまり、いくらバックアップをとっていてもランサムウェアの標的となるマシンからアクセスできるものであれば、一緒に感染し暗号化されてしまい、復旧が不能になる可能性が高いということです。そのためクラウドバックアップを選択する場合もランサムウェア対策を搭載したセキュアなバックアップソリューションが必要なのです。

あなたの会社は「クラウド」使ってる?

2021年の情報通信白書(総務省)によると、回答した企業の87.1%がクラウドサービスの効果を実感している(「非常に効果があった」32.5%、「ある程度効果があった」54.6%)ことが分かりました。また、利用したサービス内容について36.5%の企業が「データバックアップ」と回答し、その割合は2019年の31.4%よりも増加しており、増大するデータ消失に備えたソリューションとしてクラウドを選ぶ企業が確実に増えていることがうかがえます。

クラウドを利用するメリット

以上を前提にしてクラウドを利用するメリットをまとめると次の3点に集約できます。

1. データが離れた場所に保存されるため、消失のリスクが下がる

2. インターネットを通じてどこからでもデータにアクセスできるため、場所に縛られなくなる

3. バックアップが自動的に行われるため、手間がかからなくなる

使えるクラウドバックアップ

使えるねっとが提供する「使えるクラウドバックアップ」は数あるクラウドバックアップサービスの中でも多くの中小企業に支持されています。その理由はコストパフォーマンスの高さと導入の手軽さです。

クラウドの利用はこんなに簡単+セキュリティも安心

使えるクラウドバックアップはイメージバックアップという方法を採用。通常のファイルバックアップだと新しいマシンにOSをインストールし、必要なアプリケーションを再インストールしてからようやくファイルの復元を行いますが、イメージバックアップはその手続きを大幅に短縮できるため、万一データが消失しても通常業務がすぐに再開できます。

また、ランサムウェアからデータを守るための人工知能AIベースのテクノロジー「アクティブプロテクション」を導入、問題が発生する前にリスクを検知し、サイバー攻撃からも大切なデータをしっかり守ります。

価格は容量200GB、パソコン1台+モバイル3台込みで月単価¥1,408(2年契約)、低コストでの導入が可能です。

30日間の無料のトライアルご希望もお待ちしております。まずはお気軽にお問合せください。

使えるクラウドバックアップの詳細はこちら>>

.jpg)

無料通話:0120-961-166

(営業時間:10:00-17:00)

企業にとっては、コンピュータに入っているデータはまさにビジネスの生命線とも言えるほど大切なものです。言うまでもなくデータをバックアップすることは必要不可欠なアクションです。最近ではバックアップの重要性も広く認知されるようになってきましたし、ほとんどの会社が、何らかの形でバックアップをとっていると思われます。

しかし、果たしてあなたの会社・部署のバックアップ戦略は、本当に充分なものだと断言できるでしょうか? 残念ながら、多くの企業のデータバックアップ戦略は、時代に即した、「本当に安心できる」レベルにまでは達していないのが現状です。今日は、企業が今すぐバックアップ戦略を見直すべき理由を4つ、ご紹介します。

1.データ災害のリスクは年々増加

企業がデータを失ってしまう危険性は、実は年々増加傾向にあります。日常の些細なデータ事故であれば、通常のローカルバックアップでも対応できるかもしれません。しかし、地震や水害といった自然災害、あるいは火災、さらには盗難といった、近年増加中のリスクにはとても対応しきれないでしょう。

自然災害の多い日本では特に、こうした予測の難しいリスク要因によるデータ損失が多数発生しており、一度大規模なデータ事故が起きてしまえば、ビジネスに壊滅的な影響を及ぼしてしまいかねません。オフィスから離れた場所で安全にデータをバックアップするために、すべての企業がクラウドバックアップサービスの導入について検討してみるべきです。

2.サイバー攻撃の脅威が拡大中

サイバー攻撃による脅威は、もはやどの企業にとっても他人事ではありません。世界では毎日、数えきれないほどたくさんのマルウェアが新たに検出されており、すべてのサイバー攻撃のうち36%は、中小企業をターゲットにしています。2021年9月に発表された警視庁のレポートでは、ランサムウェアの被害のうち中小企業が占める割合が66%に上り、そのうち調査や復旧に1,000万円以上かかったという回答も39%を占めています。サイバー攻撃は、とても身近で差し迫った脅威なのです。

【事例】ハッカーがFBIのアカウントからスパムメールを送信

しかし、残念なことことに対策をいかに講じていてもサイバー攻撃の被害に遭うことはあり得ます。それを示す事例をご紹介しましょう。

FBI(米連邦捜査局)といえば誰もがそのセキュリティ対策は世界屈指だと考える方が多いかと思いますが、2021年11月13日、ハッカーがFBIの外部メールシステムに不正アクセスし、FBIの電子メールアカウントから数万件の電子メールを送信したという事件も実際に起きています。電子メールにはマルウェアは添付されていなかったとのことですが、「優秀な」ハッカーがその気になれば、民間企業のシステム侵入はさほど難しいことではないはずです。

万が一の場合に備えてバックアップをしておくことが中小企業にとってどれほど大切かお分かりいただけるではないでしょうか。

バックアップをしておくべきその他の理由

バックアップをしておくべき理由はサイバー攻撃に備えるためだけではありません。他にも考えられるリスクがあります。さらに2つ挙げましょう。

3.ハードウェアの故障は必然的

多くの企業でローカルバックアップの主役を担っているハードディスクやテープは、いずれ確実に寿命を迎えます。また、ハードディスクは非常に繊細な記録メディアなので、ちょっとしたことですぐに故障してしまいかねません。

このように脆弱なバックアップ手段だけに頼ることは、大切なデータを失うリスクをかなり高めてしまいます。しっかりとデータを守るためには、ローカルのハードディスクだけに依存しないバックアップ環境の構築が必須です。

4.テクノロジーの進歩が加速

テクノロジーやトレンドの進化・変革スピードは、近年ますます加速しています。デルテクノロジーズが2020年に行った調査によると、企業が管理しているデータ量は2018年より40%増、2016年からは831%も増加したとのことです。各企業が持つデータの量は今後も飛躍的に増えるでしょうし、技術的な進歩に対応するためには、設備・システムの入れ替えや改良を常に検討していかなければなりません。ですから、フレキシブルで、かつスケーラビリティのあるバックアップソリューションを選択することで、変化に対応するための時間的・金銭的コストを大幅にカットすることができます。

日頃からのバックアップが非常時の命綱に

今回ご紹介する事例では、被害にあった企業のオフィスにおいて、スパムメールのリンク経由でランサムウェアがインストールされてしまい、社内サーバーのファイルが暗号化され、閲覧もアクセスもできなくなってしまいました。

犯人は、ファイルに再びアクセスしたければ「身代金」を払う必要があるとして、多額の金銭を要求。しかし、実際に身代金を支払っても、本当にファイルの暗号化が解除されるかどうかはわかりません。そこでこの企業は、普段使っているクラウドバックアップサービスのプロバイダに連絡を取り、対応を依頼。結果として、身代金を一切払わずに、すべてのデータを無事、復元することに成功したのです。

被害が発生した場合はどうすべき?

ランサムウェアへの感染が発覚したとき、まずすべきなのは、いつもの定期的なバックアッププログラムを一時停止することです。感染後も普段通りバックアップを続けてしまうと、感染前のファイルが、暗号化されたファイルで上書きされてしまう危険性があります。

また、バックアップを長い期間とっていれば、データの複数バージョンのコピーが作成されていることになるため、ファイル復元の成功率は上昇します。サイバー攻撃によってビジネスが大打撃を受けてしまわないよう、今すぐ行動することが肝要です。

使えるクラウドバックアップ

ここまでご紹介してきた4つのリスクに効果的に対処できるのは、やはりクラウドバックアップだと言えるのではないでしょうか。バックアップ戦略の見直しは、多くの企業にとって喫緊の課題です。これを機会にぜひ、使えるねっとの「使えるクラウドバックアップ」で、万全で安心なバックアップをご検討ください。

高度なセキュリティで企業データを根底から守るソリューション

使えるクラウドバックアップはサイバー攻撃だけでなく、災害やハードウェアの故障からも企業データを守る最強のソリューションです。にもかかわらず、専門的な知識や複雑な構築作業は不要、設定は5分で完了し、ファイル単位での復元も可能であらゆる事態に対応できます。

価格は容量200GB、パソコン1台+モバイル3台込みで月単価¥1,408(2年契約)、低コストでの導入が可能です。

無料のトライアルご希望もお待ちしております。まずはお気軽にお問合せください。

使えるクラウドバックアップの詳細はこちら>>

.jpg)

無料通話:0120-961-166

(営業時間:10:00-17:00)

データを記憶する媒体であるHDDやSSDはますます大容量化、高速化しています。しかも低価格で購入できるためユーザーにとっては嬉しい限りですが、心配な面もあります。それらの膨大なデータが一気に失われてしまうリスクです。

故障、ウィルス感染、災害などデータは常にさまざまな危険ととなり合わせ。そして、そのリスクを回避するために不可欠なのがバックアップです。今回はこのテーマを深堀りしてみましょう。

バックアップは重要だけど…

もちろん、バックアップの重要性は今に始まったことではありません。そのことは分かってはいても何だかややこしそうだし、改めて調べるのも面倒だし…「自分のPCやスマホは大丈夫だろう」とたかをくくって、ついつい後回しにしていませんか?

3割の人がバックアップ未経験!?

ある統計によると、アメリカ国内の実に約3割の人が、調査に対して「これまで一度もバックアップをしたことがない」と答えています。これだけあらゆるデータがPC・スマートフォンに保存されるようになったにも関わらず、まだ少なくない割合の人たちがバックアップ未経験であるというのが現実なのです。

日本でのバックアップの現状

いまやPC同様のストレージを持つようになったスマホ。人によってはアドレス帳や写真、動画などPC以上に重要なデータをスマホに保存しているという方もおられるでしょう。TIME&SPACEが2020年に行った調査によると、全体の40.4%がスマホの「バックアップをとっていない」と回答、その理由として「方法が分からないから」が29.2%、「面倒だから」が27.0%、「気にしたことがないから」が17.7%という結果でした。

なぜバックアップするべきなのか?

アメリカでも日本でも多くの方々がバックアップに無頓着なのに驚かされますが、大切なデータは失われてしまえば2度と取り返せない可能性もあります。バックアップをしないことで被害を被るのは結局のところ他でもない自分自身なのです。

以下に示すように、今私たちが置かれている環境を考えると、そのリスクはますます高まっています。

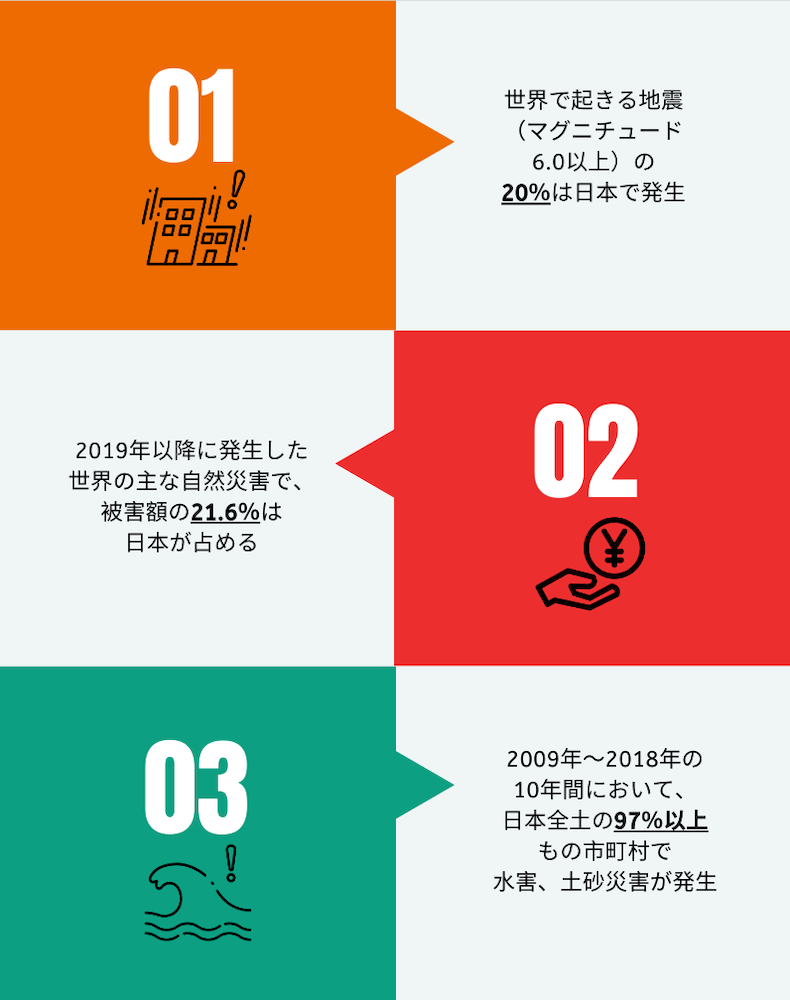

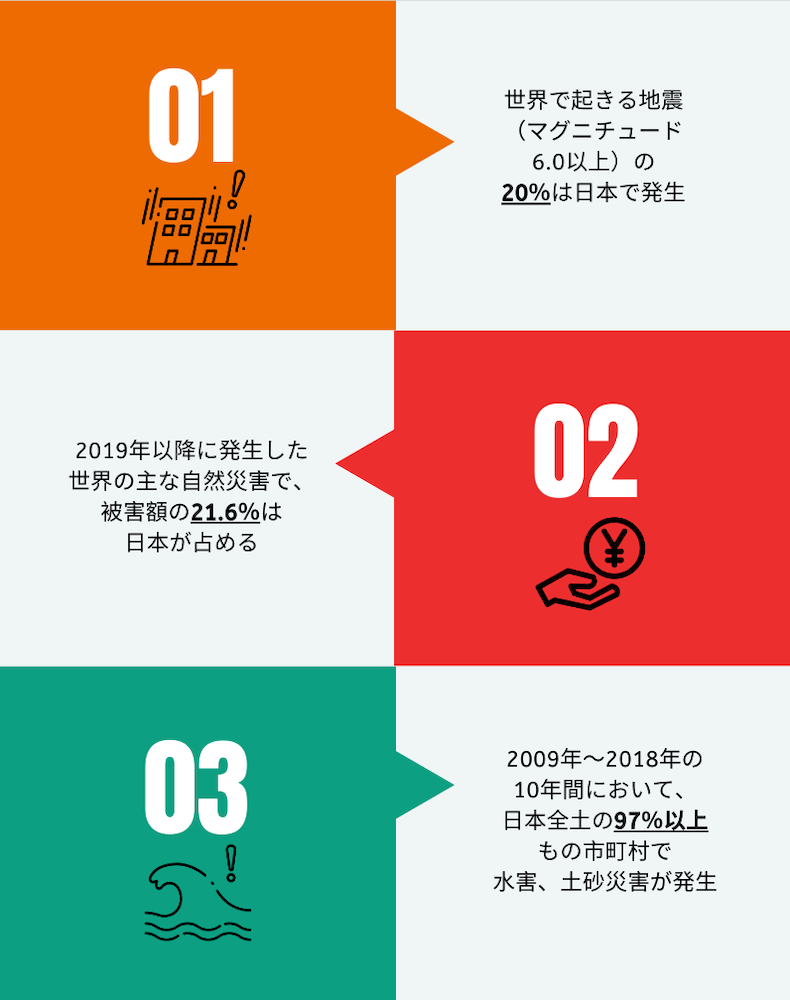

日本は屈指の災害大国

日本は豊かな自然に恵まれていますが、そうした自然が時に猛威を振るう災害が非常に多い国でもあります。

例えば、日本の国土は全世界の1%に過ぎませんが、世界で起きる地震(マグニチュード6.0以上)の20%は日本で起きています。

また近年、気候変動や都市化の影響による水害リスクも高まっています。例えば、1時間あたりの降水量が50ミリ以上の短時間豪雨の発生頻度は1976年からの10年間に比べて、直近10年間は1.4倍に増加しています。

このまま地球温暖化が進むと今世紀末には大雨の日数やゲリラ豪雨の発生頻度は今の20倍以上になると気象庁は警告しており、企業であっても個人でもあっても今や日本で災害によるデータ損失のリスクに備えることは必須といえるでしょう。

高まるサイバー攻撃・マルウェア対策

2021年10月31日、徳島県の病院に設置された十数台のプリンターが突然一斉に動き出し、「データを盗んで暗号化した。身代金を払わなければデータを公表する」と犯行声明をプリントアウト、ランサムウェアによって患者8万5000人分のカルテを見ることができなくなりました。

こうしたサイバー攻撃の被害を受ける企業や組織の数は増大しており、2020年4月以降に受けたサイバー攻撃を前年同月比で「増加した」と回答した企業は33.8%、「減少した」と回答した5.9%を大幅に上回りました。テレワークの普及拡大や社会全体のDX(デジタルトランスフォーメーション)、Iot機器の使用の増加とともにサイバー攻撃も増加していることが分かります。

パソコンで避けられない「寿命」

以上、データの消失リスクとして災害とサイバー攻撃を挙げましたが、さらに考えられるのがHDDなど本体の故障です。

パソコンの寿命ってどれくらい?

パソコンの寿命は本体の性能や使用状況によって異なるため一概にはいえませんが、およそ5年が目安だとされています。ただ、データを格納するHDDは内蔵型の場合は4年程度、外付けHDDの場合はさらに短く3年程度(駆動時間にすると約10,000時間程度)とされています。HDDは物理的にディスクを回転させて読み書きさせる構造ですので、時間と共にディスクの表面がすり減ってしまうのです。室温や湿度が高い環境だと、さらにその寿命は短くなる可能性があります。

それに対してSSDは電流信号でデータの読み書きがなされるため、HDDよりも長い5年程度が寿命だとされています。いずれにしてもパソコンや記憶媒体の寿命はいずれ、確実に訪れます。

日頃からバックアップしておけば安心!

ですから、突然その時が来ても慌てずに済むよう、日頃からファイルのバックアップを取っておくことが何より重要です。

バックアップにも、ハードディスクへのバックアップなど様々な方法がありますが、一番安心でおすすめできるのはクラウドバックアップです。クラウドバックアップサービスを使えば、大切なファイルを、自動的に安全な場所へ保存してくれます。他の手段と比べても、最も手軽で、かつ取りこぼしのないバックアップ方法だといえるでしょう。

使えるクラウドバックアップ

使えるねっとが提供する「使えるクラウドバックアップ」はクラウドバックアップサービスの中でもコストパフォーマンスが高く、手軽に導入できるため多くの中小企業に支持されています。

ファイルはもちろん、OS丸ごとまでさまざまなバックアップ設定が可能

使えるクラウドバックアップは災害やサイバー攻撃から大切なデータを守る最強のソリューション。

バックアップについては、あらゆるデバイスのアプリケーション、システム、データに発生するすべてのインシデントに対応する迅速かつ信頼性の高い復元が可能です。

また、万全のセキュリティ対策で問題が発生する前にリスクを検知し、データを保護します。

価格は容量200GB、パソコン1台+モバイル3台込みで月単価¥1,408(2年契約)、低コストでの導入が可能です。

無料のトライアルご希望もお待ちしております。まずはお気軽にお問合せください。

使えるクラウドバックアップの詳細はこちら>>

.jpg)

無料通話:0120-961-166

(営業時間:10:00-17:00)

DX(デジタル・トランスフォーメーション)が急速に進む中、企業が保有するデータ量と価値はますます増大しています。そのため、データの保護はどの企業においても最優先課題の1つといえるでしょう。言い換えると、国内企業はデータの安全を脅かす2つの危険に対処する必要があります。1つが災害、そしてもう1つがサイバー攻撃です。今回はそれらの脅威がどれだけひっ迫しているのかと、各企業がとるべき対策についてご説明します。

日本は世界屈指の災害大国

日本が災害大国であることは今さらいうまでもないことですが、「自分や自分の会社は大丈夫だろう」と思っていらっしゃる方もまだまだ多いのではないでしょうか。しかし、今後の災害発生確率については多くの専門機関が繰り返し警告を出しており、国内で事業を営んでいるのであれば、すべての企業担当者は以下のデータを直視する必要があります。

今後起こりうる災害

-

南海トラフ地震の発生確率は今後30年間で70~80%。

-

30年以内に震度6以上の激しい揺れに襲われる確率は東京新宿区の都庁で47%、横浜市38%、名古屋市46%、大阪市30%。

-

東北・日本海側などは今後の発生確率は相対的に低いが、過去において大きな被害が発生している(「新潟県中越地震(2004年)」、「東日本大震災(2011年)」など)。

-

2019年の水害被害額は全国で2兆1,800億円であり、1年間の津波以外の水害被害額は統計開始以来最大。

-

2021年8月、気象庁は「大雨特別警報」や線状降水帯の発生による「顕著な大雨に関する全般気象情報」を各地に発表。九州北部では1週間も経たずに年間雨量の5割に達する地域も。

サイバー攻撃:デジタル世界での「災害」

リアルな世界での災害に加えて、企業にとって警戒すべきもう一つのリスク、それは企業のデータを脅かすデジタル世界での「災害」、サイバー攻撃です。2021年5月にアメリカのパイプライン大手「コロニアル・パイプライン」が攻撃を受け、東海岸の全燃料の45%を供給するパイプラインが停止したことは記憶に新しいですが、人命や社会インフラに与えるダメージを考えると、まさに「災害」といっても過言ではありません。

ランサムウェアによる被害

2021年8月にIPA(情報処理推進機構)が公開した「情報セキュリティ10大脅威2021」によると、組織にとって最も大きな脅威と考えられるのが「ランサムウェアによる被害」です。

.png)

出典:「情報セキュリティ10大脅威 2021」/IPA(情報処理推進機構)

https://www.ipa.go.jp/security/vuln/10threats2021.html

ランサムウェアとはウイルスの一種で、企業のPCやサーバーがこのウイルスに感染すると保存されているデータが暗号化されたり、端末そのものが利用できなくなったりします。そして、その復旧と引き換えに金銭や暗号資産を要求されたり、または金銭の支払いの有無にかかわらずデータが暴露されたりする極めて悪質なサイバー攻撃です。

実際、警視庁が9月に発表したデータによると、2021年上半期におけるランサムウェアの攻撃は2020年下半期の3倍近くに増加し、調査や復旧費用の総額が1,000万円以上要した企業も全体の4割近くを占めていたとのことです。

日本でのランサムウェア被害と侵入経路

上述の警視庁の調査によるとランサムウェアの感染経路はVPN機器からの侵入(55%)、リモートデスクトップからの侵入(23%)、不審メールやその添付ファイル(13%)、その他(10%)となっています。ランサムウェア被害の増大には、多くの企業が新型コロナウイルス感染対策としてリモートワークを始め、リモートデスクトップや社外から社内ネットワークに接続するためのVPN機器の導入したことが大きく関係していることが分かります。

データの安全を守るために

以上の調査結果から、2021年の現時点において企業のデータがいかに脅威にさらされているかお分かりいただけたと思います。

これらを踏まえて企業の担当者がなすべきことは、将来起こりうる脅威におびえるのではなく、「備えあれば患いなし」という言葉の通り、今できる対策をとることです。

災害対策

災害対策としてされている一つの方法は企業のデータをクラウドに保存しておくことです。被災する可能性の低い場所に保存されたデータが災害時であっても保護されていれば、社内のマシンを復旧後オリジナルマシンへデータを復元できますし、災害によってマシンが全損したとしても別のマシンに復元することが可能です。さらにクラウドのバックアップデータから必要なファイルやフォルダだけを取り出すことも可能です。

ランサムウェア対策

原則として、サイバー攻撃には多層防御で立ち向かいましょう。セキュリティ上の脅威は多岐に及ぶため、防御策を重ね合わせることであらゆる脅威やリスクに備えることが可能になるのです。具体的には入り口においてはファイアウォールやWAFなどによって外部からの侵入を防ぎ、内部にもセキュリティシステムを構築し、さらに万が一データが流出した場合でも悪用を防ぐためにデータを暗号化したり、閲覧・操作制限したりしておくことも重要です。

サイバー攻撃の中でもっと警戒すべきランサムウェアの攻撃を防ぐためにはいかなる備えが必要でしょうか?以下の3段階での対策を講じてください。

■侵入を防ぐ

・セキュリティソフト、OS、主要なソフトウェアを常にアップデートし、最新の状態であることを確認する。

・疑わしいリンク、ポップアップはクリックしない。不審メールは開かない。

・信頼できるウェブサイトを利用する。

■攻撃を防ぐ

・最新テクノロジーのセキュリティプロダクトを活用する。

・日常業務で強い権限のユーザ(管理者権限を有するもの)を利用しない。

■復旧

・定期的なバックアップと最低1つのオフラインデータを保存しておく。

使えるクラウドバックアップ

企業が立ち向かうべき2つの大きな脅威、災害とサイバー攻撃から同時にデータを守る効果的なソリューションを最後にご紹介いたします。

【クラウドバックアップ】万全のセキュリティ対策でデータを保護

使えるクラウドバックアップは災害対策としての「バックアップ」、サイバー攻撃対策としての「セキュリティ」を組み合わせた最強のソリューション。

バックアップについては、あらゆるデバイスのアプリケーション、システム、データに発生するすべてのインシデントに対応する迅速かつ信頼性の高い復元が可能です。

また、万全のセキュリティ対策で問題が発生する前にリスクを検知し、データを保護します。

価格は容量200GB、パソコン1台+モバイル3台込みで月単価¥1,408(2年契約)、低コストでの導入が可能です。

無料のトライアルご希望もお待ちしております。まずはお気軽にお問合せください。

使えるクラウドバックアップの詳細はこちら>>

.jpg)

お電話でのお問い合わせはこちら:03-4590-8198

(営業時間:10:00-17:00)

テレビや新聞などで「脆弱性」という言葉を目にする機会が増えてきました。皆さんも「〇〇社の顧客情報が流出」や、「サイバー攻撃でクレジットカード情報が〇〇人分盗まれる」などといったニュースに聞き覚えがあるのではないでしょうか?

インターネットを使ったサービスには、常にこの脆弱性のリスクがつきまといます。今や大企業にとどまらず、中小企業もこの脆弱性を狙ったサイバー攻撃の対象になっているのが現実です。

今回は企業のWeb担当者やビジネスでインターネットサービスを扱っている人なら最低限知っておきたい「脆弱性の基本」について解説します。

クラウドバックアップについて知りたい方はこちら

そもそも、脆弱性とは?

脆弱性とは、ソフトウェアやシステムを構成しているプログラム内に潜んでいるセキュリティ上の欠陥を指します。「それならば、セキュリティに気を付けて欠陥のないソフトウェアを作ればいいのでは?」と思われるかもしれませんが、それは実質的に不可能です。ソフトウェアを作り上げているプログラムの量は膨大な上、コードが人の手で書かれている以上、全く欠陥のない完璧なソフトウェアを作るのは極めて難しいことなのです。

脆弱性が悪用されるとどうなる?

未対策の脆弱性がサイバー攻撃で狙われると、個人情報の漏洩やサイトの改ざんといった深刻な被害に繋がりかねません。さらに、一度こうしたセキュリティ事故を起こしてしまうと直接的な被害のみならず、顧客からの信頼喪失や悪評の拡散など大きな代償を払うことになってしまうでしょう。

近年、サイバー攻撃は大企業のみならず中小企業にまで及んでいます。一つの原因として、情報システム管理部門がきちんと設置されている大企業に比べて、人員が少ない中小企業はセキュリティ施策やプロバイダーとのやり取りにあまり時間を割けず、結果として脆弱性が高くなるということが挙げられます。

.png)

サイバー攻撃の事例・種類など

独立行政法人情報処理推進機構セキュリティセンターの報告によると、2021年の組織向け情報セキュリティ10大脅威の中にもサイバー攻撃が含まれています。例えば「ランサムウェアによる被害(1位)」、「標的型攻撃による機密情報の窃取(2位)」、「テレワーク等のニューノーマルな働き方を狙った攻撃(3位)」、「脆弱性対策情報の公開に伴う悪用増加(10位)」などです。

特に注目すべきなのがテレワークを狙ったサイバー攻撃の増加です。従来からテレワークのセキュリティ上の課題については取り上げられていましたが、在宅勤務の割合が急増した今は脆弱性の悪用により多くの被害が発生しています。例えば、2020年7月にはWeb会議サービス「ZOOM」に非公開会議へアクセスできる脆弱性が発表されました。さらに、2020年8月にはVPN製品の脆弱性が悪用されて約900件の認証情報が窃取、インターネット上で公開されるという事例も確認されています。

サイバー攻撃を防ぐための対策は?

脆弱性を悪用したサイバー攻撃に合う可能性を最小限に抑えるためには、セキュリティに関する以下の3つの鉄則を日頃から意識しておくことをおすすめします。

.png)

正しい知識を身につける

まずは、セキュリティや脆弱性について正しい知識を持っておくことが何より大切です。もしあなたが会社でWeb担当をしているのであれば、必要に応じて専門家のアドバイスを受けたり、専門書などを1冊手元に置いておくのも良いかもしれません。

システムアップデートを行う

OSやソフトウェアのアップデートは、忘れずに行いましょう。これらのアップデートには、機能強化だけではなく脆弱性に対する修正も含まれています。古いバージョンをそのまま使い続けることには、高いセキュリティリスクが伴います。ただ、近年はゼロディ攻撃と呼ばれる、脆弱性が発見されてから修正プログラム配布までにその脆弱性を悪用した攻撃も増加しており、完全な対策は困難といわざるを得ません。最新のセキュリティ情報をこまめに取得しておくことで少しでもリスクを軽減することが重要です。

脆弱性対策に強いサービスを利用する

システムアップデートや最新情報チェックは欠かせませんが、脆弱性対策に強いサービスを利用することもできます。例えば、そのひとつに「WAF(Web Application Firewall)」があります。WAFを導入することでWebアプリケーションの脆弱性を狙ったサイバー攻撃から顧客情報やクレジットカード情報を守ることが可能になります。

また、テレワークを行うにあたっては、バックアップやマルウェア対策など基本的なセキュリティ機能を搭載した信頼できるクラウドツールを導入することも大切です。

.jpg)

使えるクラウドバックアップ+の脆弱性対策

使えるねっと提供の「使えるクラウドバックアップ+」はクラウドバックアップ機能だけでなく、脆弱性対策も万全です。

データスキャンでウイルス検出

使えるクラウドバックアップ+では、ウイルスの自動スキャンを実行、バックアップの中に潜んでいるマルウェアにも対処します。感染したファイルが見つかった場合にはそのファイルのバックアップからの復元を防止し、被害を最小限にとどめます。

脆弱性診断でセキュリティ対策としても安心

いくら脆弱性に関する最新情報をチェックしていても人的対応だけでは限界があります。使えるクラウドバックアップ+は脆弱性診断を毎日実施し、自ら判断が難しいものでも問題が発生する前に発見し、重要度を色分けで表示します。

セキュリティ管理とクラウドバックアップを同時に、低コストで導入できる使えるクラウドバックアップ+、妥協のないセキュリティ対策は万全かつ使いやすさを追求したサービスです。

まずは無料のトライアルでお試しください。

使えるクラウドバックアップの詳細はこちら>>

.jpg)

無料通話:0120-961-166

(営業時間:10:00-17:00)

契約の書類からミーティングの資料、勤怠管理の情報まで、今ではありとあらゆるデータがパソコンの中に収まっています。そのおかげで、端末さえあればどこでも手軽にファイルを確認できますし、印刷された大量の資料を持ち歩く必要もありません。大事な書類をどこかへ失くしてしまうという心配も不要になりました。

しかし、実は資料がデジタル化したからといってそれだけで安心!というわけではないのです。紙の資料には紙ならではの問題があるように、デジタルファイルにはデジタルならではの問題があります。そのひとつが「データ障害」です。

一度データ障害が起きてしまえば、大切なデータが失われ、それまで大切に保存してきたファイルが消えてしまったり、表示ができなくなったりします。では、データ障害とは一体どのようなもので、どうすれば発生を防ぐことができるのでしょうか?

データ障害は主に「物理障害」と「論理障害」の2つのタイプに分類することができ、それぞれ発生の原因が異なります。

物理障害

物理障害とは文字通りハードディスクのパーツが物理的に破損し、正常に起動しない状態のことです。ハードディスクを誤って落下させたり、災害の影響で破損する以外に通常の使用を続けていてもパーツが消耗し、障害が発生することもあります。

物理障害が発生した場合、ハードディスクから「カチカチ」「コツンコツン」と異音がしたり、操作中にフォーマットを求められたり、頻繁にフリーズや再起動を繰り返すようになります。

異音がする場合は「磁気ヘッド障害」が起きている可能性があります。磁気ヘッドとは、プラッタと呼ばれるデータの記録面に読み書きする装置のことですが、この状態を続けるとプラッタに傷がつき、重度物理障害を引き起こし、データの復旧が不可能になりかねません。

別の物理障害として「ファームウェア障害」も考えられます。上述した磁気ヘッド障害や、ハードディスクを動作させるプログラムであるファームウェアが書き込まれている領域に不良セクタが発生すると、データの読み書きに障害が起きかねません。ただ、このファームウェア障害は後述する論理障害と見分けが付きにくい場合もあります。

論理障害

論理障害とはハードディスクそのものに物理的な破損はないものの、内部に保存されているデータやフォルダ構成に不具合が生じている状態を指します。論理障害が起きると、ファイルやフォルダが開けなくなったり、勝手にファイル名が書き換えられたり、ブルースクリーンが表示されたりします。

論理障害の原因の1つは誤操作です。人為的なミスでデータを消去したり、初期化やフォーマットを行ったりすることがあります。別の原因は「ファイルシステム障害」で、データ書き込み中などを強制終了しようとすると、ファイルの整理棚ともいえるファイルシステムに障害が発生し、データそのものは破損していなくても突然アクセスできなくなることがあります。

データ障害が発生した場合の注意点

データ障害の症状を上述しましたが、専門的な知識がなければ物理障害か論理障害かを判別するのは容易ではありません。原因特定よりも大切なのは症状を悪化させ、データ復旧が不可能になることを防ぐための適切な対応です。以下の3つは避けなければなりません。

(1)通電し続ける

物理障害が起きている状態で、ハードディスクが通電され続けると磁気ヘッドも動き続けるため、プラッタが傷ついてしまいます。結果として、重度物理障害が引き起こされ、データが破壊される可能性があります。

(2)電源のオンオフを繰り返す

動作状況を確認するために電源のオンオフの繰り返しをすると、(1)同様にプラッタの傷に繋がり、データが消失することもあります。

(3)分解する

原因を特定しようとしてハードディスクを分解すると、塵やほこりが混入し障害が悪化する可能性が高くなります。また、メーカーに依頼せずに個人で分解すると保証を受けられなくなることもあります。

データ障害を未然に防ぐための方法とは?

物理障害の場合

物理障害の場合は、その性質上発生を防ぐためにできる対策は限られてしまいます。そもそもハードディスクは一種の消耗品ですので、長く使用すれば何らかのトラブルが起きることは避けられません。ただ、パソコンの丁寧な取り扱いを徹底することと、数年おきにきちんとパソコンやハードディスクを新調することで、物理障害が起きる可能性をある程度抑えることは可能です。ちなみにハードディスクの寿命は一般的には3~5年だといわれています。また、いつ物理障害が起きるか予想できないことを考えると定期的なバックアップが必要なことはいうまでもありません。

論理障害の場合

論理障害の場合、いくつかの効果的な予防策が存在します。主な予防策である「アクセス権限の管理」、「ウイルス感染対策」についてご説明しましょう。

アクセス権限の管理

上述したように論理障害の原因として意外に多いのが、人為的なミスや誤操作です。これは、システムの機能やデータごとのアクセス権限をしっかり設定して管理することで、発生の確率をかなり低減できます。「この機能・ファイルは誰にとって必要なものなのか」を再度確認し、アクセス権限の見直しを行いましょう。

ウイルス感染対策

ウイルス対策は論理障害を防ぐためだけではなく、情報セキュリティの基本です。普段から面倒がらずにソフトウェアを更新したり、定期的にウイルスチェックをしたりすることが大切です。セキュリティに気を使うことが、重要なデータを守ることに直結します。

日頃からクラウドバックアップをしていれば安心

データ障害の発生予防対策を行うと同時に、万が一データ障害が起きても被害を最小限に留められるよう対策をしておく必要があります。一番安心できるのは、バックアップ、特にクラウドサービスを利用したバックアップを取っておくことです。すべてのファイルのバックアップを取っておけば、仮にパソコンでデータ障害が起きてしまっても、バックアップしたファイルを復元することで被害を抑えられます。

使えるクラウドバックアップなら管理機能が充実、ランサムウェア対策も万全

日頃からパソコンのデータをクラウドにバックアップしておけば、突然データ障害が発生しても慌てずに済みますよね。クラウドバックアップであれば、データ障害の原因がウイルス感染であっても、バックアップファイルはウイルスの影響を受けないため、ランサムウェア対策も万全です。

使えるねっとでも安全・簡単なクラウドバックアップサービス「使えるクラウドバックアップ」をご用意していますので、ご興味のある方はチェックしてみてください。

使えるクラウドバックアップの詳細はこちら>>

.jpg)

無料通話:0120-961-166

(営業時間:10:00-17:00)

企業の業績向上のためには業務効率の改善が不可欠です。そのために各担当者の方は様々な施策を行っていると思いますが、ITツールを賢く活用することもその一つでしょう。

今やクラウドはどの業種においても必須のツールですが、データバックアップを目的として導入している企業は全体の3割程度にとどまります。時間節約のためだけでなく、災害への備えとしても有効なクラウドバックアップについてご紹介します。

ツールは時間節約に効果的

総務省の令和元年度「通信利用動向調査」によると、全体の64.7%の企業がクラウドサービスを利用しているとのことですが、その内容として最も多かったのが「ファイル保管・データ共有」でした。社内で管理するファイルを紙ベース、添付ファイルでやりとりするのに比べて格段に時間を節約できるのがその目的ということが伺えます。

この例からも分かるように、業務効率化や生産性向上のためのツールは山ほどありますが、大切なのはツールを導入する目的をはっきりさせることです。ただ、漠然と「時間節約」のためというのではツール習熟に時間を費やしたにも関わらず、それに見合うだけの効果が得られないことにもなりかねません。

BCP(事業継続計画)とDR(災害復旧)

クラウドサービスを導入する別の理由として上げられるのはデータバックアップです。前述の「通信利用動向調査」によると、その目的でクラウドサービスを利用している企業は全体の31.4%ですが、それは人為的なミスだけでなく、大規模な災害へのリスクマネジメントも含まれているようです。それはBCP(事業継続計画)、つまり災害やテロ攻撃によって緊急事態に直面した場合、企業が事業資産の損害を最小限にとどめつつ、中核となる事業の継続あるいは早期復旧を可能にするための計画の一環ともいえます。

BCPと似た概念にDR(ディザスタリカバリ、災害復旧)がありますが、BCPが事業全体の復旧計画を包含しているのに対し、DRは災害やテロなどによって壊滅的になったシステムを復旧・修復すること、またそれに備える企業のシステムや体制を指す点で異なります。

ディザスタリカバリ(DR)とは?

ディザスタリカバリとは上記の通り、災害でダメージを受けたデータやシステムを復旧すること、またその対策を指します。

DRにおいて重要な要素はRPO(目標復旧時点)と RTO(目標復旧時間)です。

以前のバックアップテストについての記事でも少し触れましたが、RPOとは、災害発生後にシステムを復旧するためにどの時点までさかのぼる必要があるのかを示す指標です。例えば、RPOが0秒であれば災害発生に関わらずデータの消失を回避することができますが、RPOが「前回のバックアップ」であれば災害が発生した時点から直近のバックアップ以降のデータはすべて失われることになります。

これに対してRTOとは災害発生後、オンラインに戻すまで「ダウンを許容できる最大時間」のことを指します。災害復旧のためにはRTOは短ければ短いほど良いのですが、例えばRTOを1時間とした場合、災害発生後1時間以内に復旧を完了させる必要があるということです。

なぜDRが必要なのか?

業務効率改善のためにITツールを利用すればするほど企業にとって重要な情報はデータとしてシステム内に保存されることになります。それら膨大なデータが災害によって失われたり、ダウンすることにより長時間アクセス不能になることの影響は計り知れません。

Infrascale社の災害復旧統計情報(2015年)によると、1時間のダウンタイムがもたらすコストは小規模企業で8,000ドル(約875,000円)、中規模企業で74,000ドル(約800万円)、大企業では700,000ドル(約7,660万円)に達する可能性があるとのことです。DR策定が不十分な企業は、ビジネスの中断を余儀なくされるため、顧客や取引先の信用を失い、情報漏洩のリスクにもさらされることになるでしょう。

事例【ヨーロッパ】大規模火災に見舞われるも、DR導入でデータを無事復元

平常時にDR策定が重要であることを示す事例をご紹介しましょう。2021年3月10日、ヨーロッパ大手のクラウドサービス「OVHcloud」の大規模なデータセンターで火災が発生しました。同社の顧客は世界中の企業150万社以上ということですから、管理していたデータがどれほど膨大だったのかは想像に難くありません。

こうした緊急時に巻き込まれたものの、火災直後に同社は復旧計画を発表、ライン川沿いにあるフランスのストラスブールのデータセンター4棟のうち、一棟は全焼しましたが10日後にはサーバーの再稼働が開始しました。この火災によりいくらかのデータは失われてしまったようですが、平常時からDR策定していたゆえに被害を最小限にとどめることができたことを示す例といえるでしょう。

DR対策に使えるシステムの選び方

では、企業はどのようにDR対策を講じることができるのでしょうか?DRの有効性とコストの面から大きく分けて2つのシステムが考えられます。

1.テープメディア(コスト:高、RTO:非常に長い)

文字通り「テープ」媒体にバックアップをとる方法です。物理的な媒体に保存するためデータの移動がしやすい点はメリットですが、メディアを保管するための環境条件の確保、運用コストがかかるなどの点は考慮が必要です。

たとえば・・・

・室温や湿度を厳格に管理する必要がある(オフィス以外に環境条件の良い保管場所が必要)

・データの読み出しに時間がかかる

・実は仕組みが複雑なため、他のバックアップ方法以上に専門的知識や特別な設備が必要になり、結果的に保守コストが高くついてしまう

「テープに保存していたデータを復元しようとしたら、保管条件が悪くてデータが欠損していた」「何度も使い回しをしているとテープが絡まってしまう」

「読み出しが遅い…」など、テープメディアの扱いで四苦八苦したユーザーの声も多いようです。

このようなことから、昨今ではテープに代わる新しい手段として外部ディスクやクラウドへのバックアップが主流となりつつあります。

2. ネットワークを通じてのリモートバックアップ(コスト:高、RTO:短い)

2つ目はネットワークを経由して、別拠点にバックアップを取る方法です。本データと別の場所にバックアップデータを置くために、DRとしては効果的です。また、復旧作業にはリストアが必要ですが、テープメディアに比べてRTOは短時間に抑えることが可能です。

ただ、自社用にバックアップロケーションを別途用意するため、コストは高くなるのが一般的です。

データレプリケーションの重要性

「レプリケーション」という名前が示す通り、本データから予備系システムを作成し、障害発生持に即時切り替えを可能とします。システムの「二重化」ともいえるでしょう。この予備システムは常時稼働し続けることで、RPOの観点からするとDRとしては大変有効であるといえます。ただし、このレプリケーションも自社で構築を行うと大変なコストがかかります。

ただ、本システムを構築するのと同じだけのコストがかかる点、本データがウイルスに感染した場合、そのまま予備系に複製されてしまうなどのデメリットもあります。

「使えるCloudBackup+」の機能とメリット(コスト:低、RTO:短い)

使えるねっと提供の「使えるクラウドバックアップ+」はお客様の設定どおりに自動的にシステム全体をバックアップいたします。クラウド型バックアップなので、アプライアンス機器は不要、初期費用や運用コストを低く抑えられますし、オフィスと別のデータセンターに保管するためDRとしても最適です。

DRとして重要なデータレプリケーションを構築するためには導入コストが大幅に上がるのが一般的ですが、「使えるクラウドバックアップ+」ではコストを最小限に抑えつつシステムのレプリケーションによる二重化を実現、RTOも圧倒的短時間に抑えることが可能です。

「使えるCloudBackup+」なら低コストで労力を削減

必要な容量に応じて1日30円/1GB0.98円という低コストでデータを保護します。また、クラウドバックアップのため、専門的なITやセキュリティの知識、複雑な設定や構築作業も不要です。さらにシステムイメージ全体を一気にバックアップするため、通常のファイルバックアップに比べて、かなりの時間短縮も可能です。

30日間の無料トライアルで「使えるCloudBackup+」をお試しいただくこともできます。DR対策でお悩みの方は是非ご検討ください。

使えるクラウドバックアップ+(プラス)の詳細はこちら>>

.jpg)

無料通話:0120-961-166

(営業時間:10:00-17:00)

いまやインターネットやソーシャルメディア、スマートフォンは、わたしたちの暮らしに欠かせないものとなりました。友人と連絡を取り合ったり、ニュースをチェックしたり、ショッピングをしたり……。毎日の生活はとても便利になりましたが、一方でこんな時代だからこその問題も。そのひとつが、「オンラインプライバシー」です。

あなたのオンラインプライバシー、本当に安全?

社会的にますます広くインターネットが活用されるようになってきたいま、オンラインでのプライバシーは実生活でのプライバシーと同じくらい重要な意味合いを持ちはじめています。

たとえば、もしオンラインショッピングサイトで使っているアカウントのパスワードが第三者に知られてしまった場合、クレジットカード番号や住所などといった個人情報がリスクにさらされることに。また、パスワード流出などといった事故がなくても、ソーシャルメディアに投稿した写真や情報などから個人を特定されたり、オンラインストーカーの被害に遭ったりといった事態になる可能性もゼロではありません。

世界的に高まる「個人データのプライバシー保護」への関心

さらに最近では、「ウェブサイトやオンライン広告業者が収集しているパーソナルデータ」に関する懸念も世界的に高まりつつあります。ほとんどのウェブサイトやソーシャルメディアは、ページ訪問者のユーザー属性や閲覧履歴といったデータをターゲティング広告配信などのために収集しており、こうしたデータ収集から身を守るには意識的なアクションが必要です。

.jpg)

データプライバシーを守るためにできること7選

それでは、オンラインでのデータプライバシーを自分で守るには、どうしたらよいのでしょうか? ここでは、そのためのヒントを7つ紹介します。

1. 強力なパスワードを設定する

最低限「アルファベットと数字」を組み合わせた、複雑なパスワードを設定します。「大文字+小文字+数字+記号」を組み合わせるとさらに効果的です。

2. パスワードの使い回しはしない

複数のサイトで同じパスワードを使い回ししないことも大事です。「パスワードの基本形を決めておいて、サイトごとに1文字だけ違うようにする」といった対策でも、まったく同じパスワードを使うよりはだいぶ安全になります。「そんなにたくさんのパスワードを覚えられない!」という場合は、パスワードマネージャーを利用するのがおすすめです。

3. 「同意する」を押す前に一度立ち止まる

ウェブサイトをはじめて訪れたときやアプリをインストールしたときによく表示される「プライバシーポリシー」や「データ収集ポリシー」のメッセージ。何も考えずにすぐ「同意する」を押していませんか? 一度、リンクをクリックしてそのサイトやアプリのポリシーを覗いてみましょう。普段からオンラインプライバシーへの意識を高めておくことが、自分の個人情報を守ることにつながります。

4. プライバシー設定を見直す

近年、多くのソーシャルメディアや検索サービスが詳細な「プライバシー設定」の管理画面を提供するようになりました。一度サービスの設定画面で「プライバシー」の項目をチェックし、ひとつひとつの設定項目を見直してみましょう。

.jpg)

5. SNSの使い方をチェック

ソーシャルメディアで普段、気軽に自分の情報や近所の写真、子どもの写真などを投稿してはいませんか? デフォルトで公開設定になっているオープンなSNSでは特に、だれが自分の投稿を見ているかわかりません。FacebookやInstagramなどの主要SNSでは「投稿した写真から自動的に位置情報を削除する」などの対策が講じられてきてはいますが、フォロワーや友だち以外の人が見ている可能性も常に念頭に置き、慎重な投稿を心がけましょう。

6. 二要素認証は有効に

パスワード入力だけではなく、SMS認証やアプリ認証を組み合わせた「二要素認証」オプションを提供しているサービスが増えてきました。二要素認証を有効にしていれば、仮にパスワードが何らかの理由で流出したとしても、個人情報を盗まれたり不正ログインされたりされる危険性が大幅に下がります。

使えるねっとのクラウドサービスでも二要素認証を導入し、お客様の個人情報保護に努めています。

7. 日頃からバックアップを習慣化する

オンラインプライバシーやデジタルデータを守るには、「自分のデータは自分で守る!」という意識を持ち、普段からデータ保護のための行動を習慣づけておくことが重要です。特に仕事で使うファイルやフォルダ、情報などは、きちんとバックアップを取って不測の事態に備えるようにしましょう。

バックアップソリューションも「安心」と「セキュリティ」で選ぶ時代

データ保護のために欠かせないバックアップソリューションは、安心とセキュリティで選ぶことがなにより大切。シンプルな使い勝手と最高水準の最新セキュリティを兼ね備えた「使えるクラウドバックアップ」は、ビジネスでのバックアップにぴったりの注目サービスです。バックアップ機能にセキュリティ管理ツールを統合したオールインワンのソリューション「使えるクラウドバックアップ+(プラス)」も好評となっています。ぜひこの機会にチェックしてみてくださいね。

使えるクラウドバックアップの詳細を見てみる>>

使えるクラウドバックアップ+(プラス)の詳細を見てみる>>

.jpg)

お電話でのお問い合わせはこちら:03-4590-8198

(営業時間:10:00-17:00)

デジタルトランスフォーメーションやテレワークの浸透によって、サイバーセキュリティの重要性はますます高まっています。とくに注意すべきリスクとして警戒されているのが、「ランサムウェア」です。

ランサムウェアの被害額はたった2年で15倍に

ランサムウェアとは、感染したPCから社内のネットワークに広がり、すべてのデータを閲覧不可能にしてしまう強力なマルウェアです。「指定する“身代金(ランサム)”を期限までに支払わないと、データを完全に破壊して修復不能にする」と脅迫するのが攻撃者の常套手段です。

Cybersecurity Venturesによる2017年の記事(英文)によれば、グローバルでのランサムウェア被害額は2015年には約330億円規模でしたが、2017年にはその15倍となる約5,150億円規模にまで拡大。このままの勢いだと、2021年には2兆円規模に達すると予測されています。その拡大ペースは数あるサイバー犯罪のなかでもトップクラスで、各種メディアや業界人、セキュリティ会社、サイバー攻撃の専門家たちも「(上記の)拡大予測はおおむね間違いないだろう」と口を揃えるほどです。

11秒ごとに被害が続出!ランサムウェアがサイバー攻撃の主流に

ランサムウェアは、今や日本を含む全世界においてサイバー攻撃の主流となりつつあります。感染させるのが比較的容易で、得られるリターンも大きいからです。

2016年の時点ですでに約40秒に1社がランサムウェアの被害に遭っているという深刻な状況でしたが、その後も企業のランサムウェア被害は増加の一途を辿るばかり。2021年には、「約11秒に1社」がランサムウェアの被害を受けるというレベルまでペースが加速すると見積もられています。

一度感染してしまえばデータ救出は困難

ランサムウェアの厄介な点は、一度感染してしまうとデータの完全な救出・復旧が困難だという点です。「身代金さえ払えばデータを返してくれる」という保証はありません。

実際、現在では「身代金を支払ったが、データはすでに破壊されており復旧できなかった」というケースがほとんどだとすら言われています。しかも、攻撃者が要求する身代金は年々高額化に拍車がかかっているのが現状です。

知識×クラウド:ランサムウェア対策に必要な2つのアプローチ

では、ランサムウェアの被害に遭うとどのような損失が考えられるのでしょうか?

例としては、

・重要な業務データ・顧客資料が失われてしまう

・対外的な信頼の失墜につながる

・通常業務を停止せざるを得なくなる(数日~数週間)

などが挙げられます。中小企業やスモールビジネスにとってこそ、事前のランサムウェア対策が重要だと言えるでしょう。

ランサムウェア対策においては、「人的な側面」と「ソフトウェア面」、2つの方向からのアプローチを取るのが適切です。

「人的な側面」とは、つまり従業員の教育やトレーニングを指します。ランサムウェアの感染源は、たいていの場合メールです。悪質なメールを見極める基本的な心構えやコツ、ランサムウェアのリスクなどについて日頃から周知することは、基本的でありながらも極めて効果的だと言えます。

「ソフトウェア面」では、ランサムウェアに対応したセキュリティソフトを導入することに加え、万一の事態を考えて、データを安全にバックアップしてくれるソリューションを取り入れるのが肝要です。とくにクラウドを利用したクラウドバックアップなら、会社のネットワークとは切り離されたクラウドサーバに全データが保管されるため、万が一ランサムウェアに感染した場合でも安心です。

「使えるクラウドバックアップ+(プラス)」でランサムウェアに万全の備えを

使えるねっとが提供している「使えるクラウドバックアップ+」は、ランサムウェア対策に最適な人気サービス。「これひとつさえ導入しておけば、ランサムウェア対策は安心!」と言える、オールインワンのシンプルかつ強力なソリューションです。

使えるクラウドバックアップ+の特徴は以下の通りです。

・「セキュリティ対策」と「バックアップ」をひとつのサービスで一元管理

・AIを取り入れた最新のランサムウェア対策

・総合的なサイバーセキュリティ対策をわかりやすい管理画面で

・クラウドバックアップですべてのファイルとデータをセキュアに保護

さて、いかがでしたか?

ランサムウェアは、感染してから慌てるのでは手遅れです。2021年はまだまだテレワーク中心の生活になると考えられるため、インターネットを介した新たな攻撃が生まれる可能性も往々にしてあります。

ご相談だけでもまったく構いませんので、お電話でもメールでも、ぜひ一度お気軽にお問い合わせください。無料トライアルも好評実施中です!

「使えるクラウドバックアップ+」のサービス詳細はこちら>>

お問い合わせもお気軽に>>

無料通話:0120-961-166 (営業時間:10:00 – 17:00)

参考:Cybersecurity Ventures(英文、2020年)

https://cybersecurityventures.com/global-ransomware-damage-costs-predicted-to-reach-20-billion-usd-by-2021/

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.png)

.jpg)

.png)

.png)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)