個人であれ、法人であれ、予期せぬ事態に備えた「データのバックアップ」は不可欠です。ただ、一口にバックアップといっても、データを別の端末に保管する「ローカルバックアップ」と、クラウドストレージを使用する「クラウドバックアップ」があります。

ここでは、クラウドバックアップにフォーカスして、その必要性や種類、選び方、さらにはおすすめのクラウドバックアップ8選を紹介します。

目次

クラウドバックアップとは

クラウドバックアップの必要性

【法人向け】クラウドバックアップがおすすめの理由

【個人向け】クラウドバックアップがおすすめの理由

法人・個人おすすめのクラウドバックアップ比較8選

クラウドバックアップの種類

クラウドバックアップの選び方

クラウドバックアップを利用する上での注意点

安心・安全でおすすめのクラウドバックアップは「使えるクラウドバックアップ」

FAQ

「クラウドバックアップ」とは、オンライン上のストレージ(クラウドストレージ)に復元用のデータを保管することです。

従来は、別のハードディスクなどの端末やサーバにデータを複製しておくローカルバックアップが一般的でした。しかし、データを保管したハードディスクをうっかり落とすなど衝撃を与えると、中のデータが消失してしまう可能性があります。また、同じオフィス内にデータを保管した端末を置いておくと、災害リスクに常にさらされてしまいます。つまり、ローカルバックアップは物理的な障害に弱いのです。

この点、クラウドバックアップは、ローカルバックアップに比べ、物理的な障害に強く、しかも低コストで導入できるというメリットがあります。オンプレミスでバックアップ環境を構築するには高額な初期投資や運用コストが必要ですが、クラウドサービスなら月額料金で利用できるため、中小企業でも導入しやすいのが魅力です。特に、ナレッジとして蓄積した貴重なデータは一度失ってしまうと事業全体に影響を与えかねません。日ごろから自社の業務にデータがどれだけ深く関わっているのかを認識し、その扱いと保管・保護にはしっかりとした対策を取っておくことが重要となります。

クラウドバックアップとは?詳しくはこちら

クラウドバックアップは個人であれ、また企業の規模に関係なく必須です。クラウドバックアップが必要な3つの理由について説明します。

災害・障害対策

クラウドバックアップが必要な1つ目の理由は、災害・障害に備える必要があるからです。

日本は災害大国であり、災害に備える意識は他国と比べても高いといわれています。しかし、近い将来、ほぼ確実に起きることが予測されている南海トラフ巨大地震や、首都直下地震に向けて具体的な備えをしているか、自社の状況を改めて考えてみる必要があります。

例えば、気象庁が2024年11月に発表した情報によると、今後30年以内に南海トラフ巨大地震の発生する確率は70~80%です。その規模は東日本大震災の10倍と想定されており、震度7の揺れが静岡県から宮崎県まで広範囲にわたって襲います。さらに、南海トラフ巨大地震の津波もこれまでの地震をはるかに上回るもので、高知市を襲うとされている津波は34m、高知県の沿岸部はほぼ壊滅してしまうとさえいわれています。東日本大震災での津波は16.7mでしたが、静岡県を襲う津波は33mとほぼ倍の高さ、和歌山県でも20mに及びます。

多くの大企業が集中する首都圏を襲う首都直下地震の発生確率は、政府によると30年以内に70%(2020年1月24日時点)です。東京だけでなく、千葉県、埼玉県、神奈川県、山梨県、茨城県を含む関東地域のどこを震源にして起こるか分からないため、幅広いエリアの企業が備えをしておかなければなりません。

さらに激甚な被害をもたらすとされているのが、富士山の噴火です。噴火によって溶岩流や泥流が静岡県の一部に流れ出し、高速道路が寸断されたり、電力供給が寸断されたりする可能性も指摘されています。噴火によって火山灰が降るといわれていますが、私たちが普段イメージするような小さな灰とは異なり、ガラス片のようなものが降り注ぐと考えるべきです。そうした火山灰は私たちの体内に影響を与えるばかりか、企業のインフラや情報資産にも深刻な被害をもたらすでしょう。

災害が企業にもたらす被害は甚大ですが、他にも喫緊で発生確率がより高いものにシステム障害が考えられます。例えば、2019年に53の自治体のデータがシステム障害によって消失した例を取り上げましょう。

日本電子計算が提供している自治体向けIaaS(「Infrastructure as a Service」)にシステム障害が発生した結果、全体の15%のデータはバックアップが見つからず、復旧が不可能になりました。IaaSとは、サーバやストレージ、ネットワークなどのハードウェアからインフラまでを提供するサービスのことです。自治体が保管するデータが消失したことで住民サービスに大きな影響が出ましたが、企業が保有する情報にも多くの顧客データ、機密情報が含まれることから、クラウドバックアップによって対策するなど、データの保管には細心の注意が必要です。

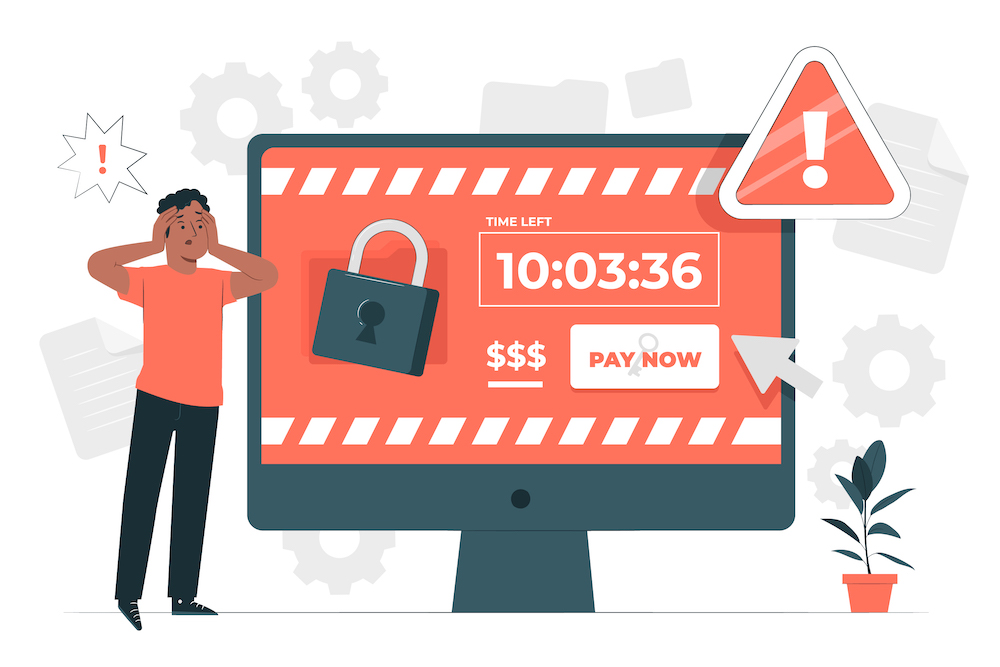

ランサムウェア対策

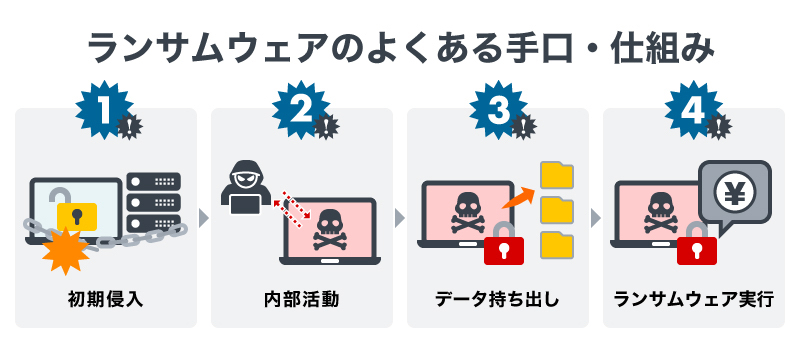

クラウドバックアップが必要な2つ目の理由は、毎年増加しているランサムウェア攻撃です。

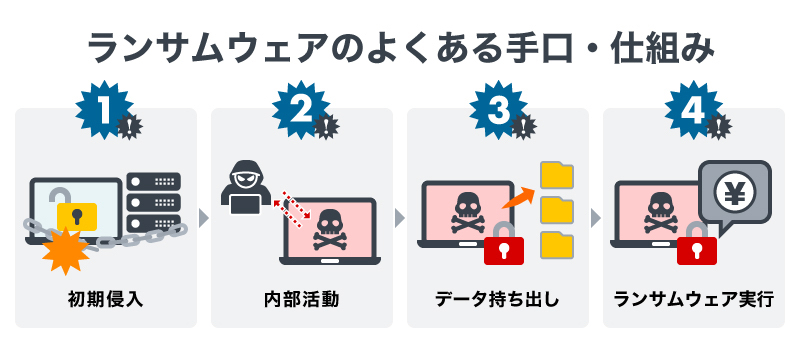

ランサムウェアとは、マルウェアの一種であり、感染すると端末がロックされたり、ファイルを暗号化したりします。ロックや暗号化を解除するためには被害者は「身代金」を支払わなければならないため、「ランサム(身代金)ウェア」と呼ばれています。

警察庁が2024年9月に発表した報告によると、令和6年度上半期の企業・団体等によるランサムウェア被害件数は114件であり、令和5年度下半期より20件増加しました。

近年、ランサムウェア攻撃の中で特徴的なのは「二重恐喝(ダブルエクストーション)」と呼ばれる手法です。これは、データを暗号化するのみならず、「対価を支払わなければデータを公開する」と二重に恐喝する悪質なもので、令和6年上半期では被害全体の82%を占めていました。また、警察庁に報告された被害件数114件のうち、大企業は30件、中小企業は73件であり、企業規模に関わりなくランサムウェア対策が必要であることが分かります。さらに被害企業・団体等のバックアップの取得・活用状況については、有効回答69件のうち11%にあたる8件で「バックアップを取得していなかった」と回答していることにも注目すべきでしょう。

ランサムウェアによるデータ消失の事例も多く発生しています。例えば、2022年7月には、千葉県南房総市の教育委員会の校務ネットワークがランサムウェア攻撃を受け、サーバのデータが暗号化されました。結果として、市内12の小中学校の個人情報が消失してしまいました。

「自社はセキュリティ対策をしっかりしているから大丈夫」と思うかもしれません。しかし、ランサムウェアの被害を受けた企業の多くはセキュリティ対策に着手していたのです。にもかかわらず、運用面に問題があったり、セキュリティソフトの更新が漏れていたりすることで、ランサムウェアに感染するケースが後を絶ちません。万が一のことを考えて、データのバックアップは必須なのです。

参考:「令和6年上半期におけるサイバー空間をめぐる脅威の情勢等について」(警察庁)

(https://www.npa.go.jp/publications/statistics/cybersecurity/data/R6kami/R06_kami_cyber_jousei.pdf)を加工して作成

人的なミスへの対策

クラウドバックアップが必要な3つ目の理由は、人的なミスに備える必要があるからです。

データ消失の要因といえば、サイバー攻撃やシステム障害をイメージする人も多いかもしれませんが、人的ミスもかなり高い割合を占めています。多くの企業で不注意によって重要なファイルを消去してしまったり、操作を間違えてデータを上書きしたりする事例も見られます。人間が操作する以上、人的なミスは必ずいつか生まれます。「備えあれば憂いなし」という言葉の通り、前もってバックアップしておけば、人的なミスに対処することも可能です。

法人向けのバックアップには大きく分けて2つあります。1つは社内のサーバやハードディスクなど他の端末にデータを保管するローカルバックアップ、もう一つがクラウドバックアップです。

総務省の通信利用動向調査(令和5年版)によると、クラウドサービスを一部でも利用している企業の割合は77.7%で、データバックアップとして利用しているのはそのうち42.0%でした。クラウドサービスの利用目的として最も多かったのが「ファイル保管・データ共有」(68.8%)だったことを考えると、企業のクラウドバックアップが広く浸透するのにはもう少し時間がかかるかもしれません。

まだ導入していない企業にもクラウドバックアップがおすすめな理由を4つご紹介します。

運用コストを抑えられる

クラウドバックアップがおすすめな1つ目の理由は、運用コストを抑えられることです。企業がローカルバックアップを選択する場合、運用するためにはサーバの費用だけでなく、管理するために専門スタッフの常駐が必要であり、そのための人件費がかかります。

それに対して、クラウドバックアップなら、サービスを提供する事業者のデータセンターにデータを保管するため、社内にサーバを設置する必要がありません。運用するスタッフも自社では基本的に必要ないため、人材コストも抑えられます。

また、事業の拡張とともにストレージが足りなくなった場合も、必要なリソースの分だけ増やせば足りるため、無駄な運用コストがかかりません。

操作が簡単で導入しやすい

クラウドバックアップがおすすめな2つ目の理由は、操作が簡単で導入しやすいことです。ローカルでバックアップを実施する場合、専門スタッフが付きっきりで対応することも少なくありません。

それに対して、クラウドバックアップなら、自動バックアップが可能で、手間がかかりません。範囲や時間を前もって設定しておけば、バックアップが実行されるため、専門的な知識がなくても大丈夫です。

データの復旧がしやすくBCP対策ができる

クラウドバックアップがおすすめな3つ目の理由は、データの復旧がしやすくBCP対策ができるからです。

BCP(事業継続計画:「Business Continuity Plan」)対策とは、企業が災害や感染症の流行、戦争やテロなどのリスクに直面した場合、事業を継続するために何を行うべきかを示した計画です。

上述したように、企業がデータを消失するリスクには地震や火山噴火、サイバー攻撃などさまざまな要因が考えられます。にもかかわらず、BCPを策定している企業は決して多くありません。

帝国データバンクが全国1万1,410社を対象に2024年5月に行った調査によると、BCPを策定している企業は19.8%にとどまりました。企業規模でみると、「大企業」は37.1%でしたが、「中小企業」は16.5%でした。中小企業の経営者もBCPの重要性は理解しているものの、策定するための人員や時間の不足が要因として挙げられました。

中小企業がこうした事態を改善するためには、少しでもBCP対策のハードルを下げることが重要です。BCPには、緊急時の指揮命令系統の構築や、調達先・仕入れ先の分散、従業員の安否確認手段の整備など多岐にわたる施策が含まれます。しかし、最初からあれもこれもやろうとするのではなく、できることから始めましょう。

そのための第一歩としてクラウドバックアップはおすすめです。前出の調査でも、BCPの実施内容として「情報システムのバックアップ」を挙げた企業は全体の57.9%だったことからも、BCPの中でも優先されるべき項目であることが分かります。

参考:帝国データバンク「事業継続計画(BCP)に対する企業の意識調査(2024年)」

BCP対策について知りたい方はこちら

ランサムウェア対策ができる

クラウドバックアップがおすすめな4つ目の理由は、ランサムウェア対策ができることです。

ランサムウェア対策をするにあたってはNIST(米国国立標準技術研究所)が策定した「サイバーセキュリティフレームワーク」が参考になります。2024年2月に約10年ぶりに大幅改訂された「サイバーセキュリティフレームワーク 2.0」は「統治」「特定」「防御」「検知」「対応」「復旧」の6つの機能から構成されています。ランサムウェアに対しても、この6つの機能に沿って対策を講じることができます。

・統治:組織のミッションや目標・利害関係者・役割・期待を踏まえた上で「どの対策を優先に取り組むべきか」という意思決定を導く

・特定:ランサムウェアのリスクについて理解を深める

・防御:適切なセキュリティパッチを適用し、ウイルス対策ソフトを定期的に更新して機器やシステムの脆弱性を防ぐ

・検知:サーバ、ネットワーク機器などのログ監視を徹底し、不正アクセスを迅速に検知する体制を整える

・対応:ランサムウェア攻撃を受けた場合の対応手順、連絡体制を策定しておく

・復旧:暗号化されたデータを復旧する

バックアップはその中でも「対応」「復旧」に関係しているといえるでしょう。ただ、ローカルバックアップだけだと、データを保管したサーバが社内の同一ネットワークとつながっており、ランサムウェアの攻撃対象になりかねません。せっかくサーバにデータを保管していても一緒に暗号化されてしまうなら本末転倒です。

この点、クラウドバックアップなら、社内ネットワークとは物理的に異なるロケーションにデータを保管します。クラウドバックアップのサービスによっては、ランサムウェア・ウイルスなどのマルウェアに対するセキュリティチェック機能も提供しているものもあり、万が一、ランサムウェア攻撃を受けても一緒に被害に遭うリスクを減らすことができ、ランサムウェア対策として効果的です。

クラウドバックアップは法人にだけでなく、個人にもおすすめです。ここでは、クラウドバックアップを個人におすすめする3つの理由を説明します。

クラウドストレージをバックアップとして使える

個人にクラウドバックアップをおすすめする1つ目の理由は、クラウドストレージがそのままバックアップとして使える点です。

クラウドストレージとは、クラウド上にデータを保存するストレージのことです。クラウドストレージによって、いつでもどこでもデータにアクセスできますし、複数の利用者で共有したり、編集したりできます。多くの人が利用しているGoogle DriveやiCloudもクラウドストレージです。

大企業、中小企業など規模を問わず、法人でクラウドストレージを利用する場合は複数のメンバーが絶えずアクセスするため、ファイルが書き換えられてしまう懸念があります。しかし、個人でクラウドストレージを利用する場合はその心配がなく、そのままバックアップとしても使用できるのです。

簡単な操作でバックアップができる

個人にクラウドバックアップをおすすめする2つ目の理由は、簡単な操作でバックアップができる点です。

ハードディスクを使ってバックアップをしたことのある方ならお分かりになると思いますが、定期的にバックアップを取り続けることは至難の業です。ついついバックアップを忘れてしまい、気が付くと前回のバックアップから何カ月も経過していたという方も少なくないでしょう。

この点、クラウドバックアップならインターネットとつながってさえいれば、自動的にバックアップを取り続けてくれます。手間がかからず、簡単な操作でバックアップができるのです。

バックアップを無料で使用できる

個人にクラウドバックアップをおすすめする3つ目の理由は、バックアップを無料で使用できる点です。

個人向けクラウドストレージサービスには無料で使えるものがたくさんあります。例えば、以下のようなサービスがあります。

・Google Drive:15GBまで

・Amazon Drive:Amazon会員なら5GBまで

・OneDrive Basic:5GBまで

・Dropbox Basic:2GBまで

・MEGA:20GBまで

・Box:10GBまで

・Yahoo!ボックス:Yahoo!一般会員なら5GBまで

・セキュアSAMBA:5GBまで

個人であれば保有するデータ量も企業ほど膨大にならないため、無料のクラウドストレージサービスでも十分足りるという人も少なくないはずです。

参考:NTT東日本「クラウドバックアップは利用すべき!おすすめする理由とサービス10選」

|

サービス名

|

月額(プラン)

|

容量

|

特徴とセキュリティ

|

|

使えるクラウドバックアップ

|

200GBの場合 2,200円(税込、月単価、1年契約の場合)

|

200GB〜10TB

|

・ファイル転送をAES-256で保護

・イメージバックアップ採用

・ディザスタリカバリオプション搭載

・ランサムウェア対策

|

|

AOSBOX Business Pro

|

100GBの場合 40,000円(税別、年額)

|

・100GB〜1TB(通常ストレージ)

・1TB〜10TB(コールドストレージ)

|

・AES-256によりデータを暗号化

・間違ってデータを消去した場合も復元可能

|

|

USEN クラウドバックアップ

|

10GBコースの場合 2,900円(税別)+初期費用 2,900円(税別)

|

10GB〜8TB

|

・SSLとAES-256により暗号化

・変更されたデータブロックのみバックアップ

・一括バックアップ、部分バックアップを選択可能

|

|

Box

|

Businessの場合 1,881円(税込、1ユーザあたり、年一括払いの場合)

|

全プラン容量無制限

|

・AES-256による暗号化

・FIPS140-2認定を取得

・ゼロトラストのセキュリティ制御

|

|

Dropbox

|

Dropbox Plusの場合 1,200円(年間払いの場合)

|

・2GBまで無料

|

・ファイル共有、共同編集

・モバイル端末からアクセス

・3台までのデバイスをリンク可能

|

|

Google Drive(Google One)

|

プレミアム 2TBの場合 13,000円(年額)

|

・15GBまで無料

・有料プランは2TB〜30TB

|

・自動バックアップ機能

・複数ユーザ間共有、共同編集

・オンライン対応の設定

|

|

iCloud(iCloud+)

|

50GBの場合 150円(税込)

|

・5GBまで無料

・有料プランは50GB〜12TB

|

・Apple製品とのシームレスな連携

・自動バックアップ

・Android OSでは使用不可

|

|

OneDrive

|

Microsoft 365 Basicの場合 2,440円(年額)

|

・5GBまで無料

・有料プランは100GB〜6TB

|

・自動バックアップ

・最大30日間のファイル復元

・重要情報は「個人用 Vault」で保護

|

※記載の月額はサービスにより契約期間(月払い、年払い)などの区分が異なります

以下では、おすすめのクラウドバックアップサービスを法人向け、個人向けに分けて合計8選ご紹介します。どのサービスが「良い」「悪い」というよりも、それぞれのサービスの特徴に注目し、自社(自分)のニーズに合っているかどうか検証してみましょう。

【法人】おすすめのクラウドバックアップ

法人向けのおすすめのクラウドバックアップは4つです。

1. 使えるクラウドバックアップ

使えるクラウドバックアップは、使えるねっと株式会社が提供するサービスです。使えるねっと株式会社は、1999年からレンタルサーバ事業を開始し、2002年に設立されたクラウドサービスの老舗です。

使えるクラウドバックアップは、世界150か国、50万以上の企業が利用するアクロニス社のサイバープロテクションを採用しています。米軍も採用する最高レベルの暗号化をファイルがアップロードされる前に実施し、すべてのファイル転送もAES-256で保護しています。

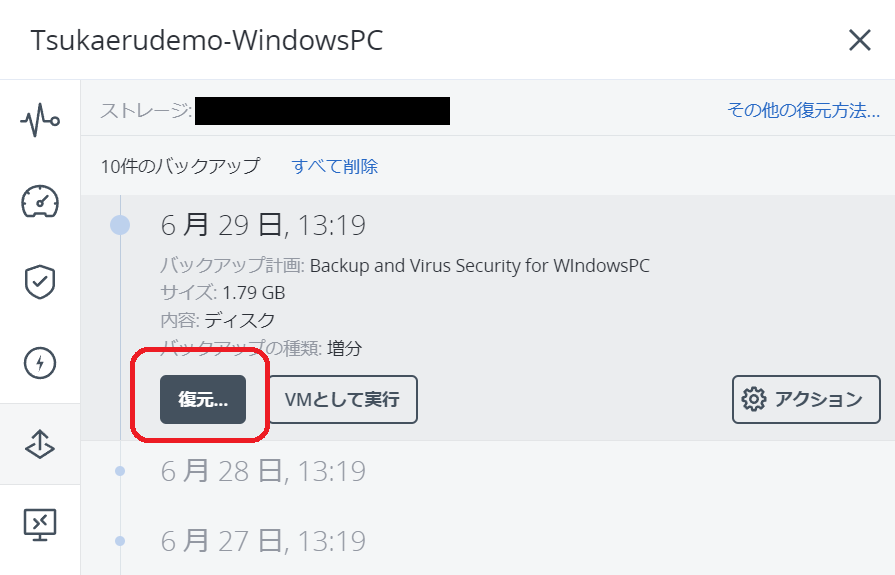

具体的には後述しますが、使えるクラウドバックアップが採用しているのは「イメージバックアップ」という方法です。これは、すべてのアプリ、ファイル、ユーザアカウント、各種設定、オペレーションシステムを含むシステムイメージ全体を一気にバックアップするもの。これにより、万が一データが消失してもすぐに通常業務を再開できます。

またディザスタリカバリオプションの利用で、災害発生時には、バックアップイメージからクラウドの仮想マシンに瞬時に切り替えることができるため、事業を継続しながら、より確実にデータを保護します。BCP対策にも最適なソリューションといえるでしょう。

さらに、ランサムウェア攻撃からデータを守るための人工知能(AI)ベースの「アクティブプロテクション」を搭載しています。ファイル、バックアップデータ、バックアップソフトへの疑わしい改変があればすぐに検知、遮断、データを復旧します。既知のランサムウェアだけでなく、最新のランサムウェアやウイルスなどのマルウェアにも対応しているため、サイバー攻撃からデータを守る上でも安心です。

価格は月単価2,200円(税込)~で、自社の用途に合わせて容量を自由に増やせますし、契約期間も1カ月と1年のいずれかから選べます。さらにさまざまなライセンス追加も可能です。

|

容量

|

200GB

|

2TB

|

10TB

|

|

料金

(月単価、税込)

※年一括払いの場合

|

2,200円

|

7,920円

|

17,160円

|

公式HP:使えるクラウドバックアップ

2. AOSBOX Business Pro

AOSBOX Business Proは、スモールオフィスから大企業まで対応した法人向けクラウドバックアップサービスです。BCP対策としても手軽に導入できます。

AOSBOX Business Proの特徴は、復元速度が速い「通常ストレージ」と大量データを長期保存するのに適した「コールドストレージ」を選べるデータバックアップソリューションであるということです。

また、AES-256を採用し、データを暗号化します。しかも、マシン内、データ転送時、サーバ上の3箇所でそれぞれ暗号化するために強固にバックアップデータを保護しています。

さらにより高速にバックアップするために、AOSBOX Business Proは重複データを除外し、増分アップロード、小さなファイルのグルーピング機能を搭載しています。

価格は「通常ストレージプラン」と、大容量ストレージを希望される企業向けの「コールドストレージプラン」に分かれています。それぞれのプランの価格は容量ごとに以下のように設定されています。

|

通常ストレージプラン

|

|

容量

|

100GB

|

500GB

|

1TB

|

|

ユーザ数

|

無制限

|

|

料金

(年額、税別)

|

40,000円

|

160,000円

|

240,000円

|

|

コールドストレージプラン

|

|

容量

|

1TB

|

5TB

|

10TB

|

|

ユーザ数

|

無制限

|

|

料金

(年額、税別)

|

120,000円

|

480,000円

|

720,000円

|

公式HP:AOSBOX Business Pro

3. USEN クラウドバックアップ

USEN クラウドバックアップは、物理サーバ、仮想マシン、PC、アプリケーション、モバイル等あらゆるシステム環境に合わせてカスタマイズできるバックアップサービスです。

転送経路はSSLによって、データはAES-256によって暗号化され、データセキュリティを確保しています。

バックアップは変更されたデータブロックのみに適用、複数世代保存してもクラウド容量を圧迫しません。復元は遠隔からも可能ですし、WindowsでバックアップしたデータをMacに復元することもできます。

また、バックアップの形式として、一括バックアップか、必要な部分だけをバックアップすることも可能です。自社のニーズや業務形態にあわせて、最適化されたバックアップを実現できます。

価格は容量によって異なり、10GBコースから8TBコースまで11コースに分かれています。そのうちのいくつかのコースについて紹介します。

|

コース

|

10GBコース

|

100GBコース

|

1TBコース

|

|

初期費用(税別)

|

2,900円

|

12,000円

|

59,800円

|

|

月額料金(税別)

|

2,900円

|

12,000円

|

59,800円

|

すべてのコースで初期費用と月額料金は同額に設定されており、容量最大の8TBコースでは初期費用、月額料金ともに200,000円です。注意点として、クラウド側の最大容量に達するとバックアップは行われなくなることを覚えておきましょう。

公式HP:USEN クラウドバックアップ

4. Box

Boxは世界的にも多くの企業で導入されているクラウドバックアップサービスです。

AES-256による暗号化、FIPS140-2認定を取得し、ゼロトラストのセキュリティ制御を実現しています。データを保護するための「Box Shield」は深層学習を活用したマルウェア検知機能を備え、マルウェアの拡散を事前に発見・阻止することでデータ漏えいを防ぎます。

セキュリティレベルが高いことに加え、法人向けのすべてのプランでデータ容量は無制限で利用できる点も大きな特徴です。ファイルのアップロードの上限は5GBのため、動画など大容量のファイルでも問題なくアップロードできます。

バックアップシステムを備えた複数のデータセンターによって冗長性を確保することで、SLA(提供するサービスにおいて合意した保証レベル)は99.9%に達します。

|

プラン

|

Business

|

Business

Plus

|

Enterprise

|

Enterprise

Plus

|

|

料金

(1ユーザ、月額、税込)

※年払いの場合

|

1,881円

|

3,135円

|

4,620円

|

6,600円

|

|

アップロード容量上限

|

5GB

|

15GB

|

50GB

|

150GB

|

どのプランも最小ユーザ数は3名で、表示価格は1ユーザ・年一括払いで月当たりの金額(税込)です。どのプランも容量無制限ですが、ファイルのアップロード容量の上限が異なり、Businessは5GB、Business Plusは15GB、Enterpriseは50GBです。

公式HP:Box

【個人】おすすめのクラウドバックアップ

以下では、個人向けのおすすめクラウドバックアップをご紹介します。ただ、以下の4つのサービスは本来はクラウドストレージであり、バックアップに特化したものではないことにご注意ください。

5. Dropbox

Dropboxは2GBまでは無料で利用できます。無料で利用できる容量は他のサービスと比べてやや小さめといえるでしょう。ただ、無料プランでも過去30日間に削除したものを復元でき、最大3台までのデバイスをリンク可能です。

Dropboxの特徴の一つとして、通常はファイルを共有したり、共同で編集したりするのにも便利な点が挙げられます。例えば、共有フォルダを作成した場合、そこにファイルをアップロードすれば他のメンバーも自由に閲覧、編集できます。相手がスマートフォンなどの携帯端末でもアクセス可能なため、いつでもどこでもスピーディな情報共有が可能です。

Dropboxを使用する際はWeb上でログインする必要はなく、デスクトップ上で専用フォルダにファイルをドラッグすれば、自動的にクラウド上でもデータをアップロードしてくれます。そのため、バックアップとして利用することも十分可能です。

ちなみに有料版へアップグレードすれば、Dropbox Plusで2TBまで、Dropbox Essentialsで3TBまで追加できます。

公式HP:Dropbox

6. Google Drive(Google One)

Google DriveはGoogleアカウントをもっていれば、15GBまで無料で利用できます。15GBは個人向けの無料サービスとしては余裕があるように思えますが、Google Photo、Gmailともストレージを共有する点に注意が必要です。自動バックアップ機能があるため、1人で使用する場合はバックアップとして用いることもできます。

Google Driveの別の特徴として複数のユーザで共有したり、編集したりすることもできます。

Google Driveでは、オフライン対応の設定も可能です。場所によってはネット接続が難しい環境があります。そんな場合でも、この機能を使えばデータの編集・変更が可能です。ネットが接続されると、自動的に同期されてデータは更新されるので、常に最新の状態に保たれて、安心です。

個人用アカウントで保存容量が足りなくなった場合は、Google Oneで追加購入できます。プレミアムは2TBで年額13,000円、5TBで年額32,500円、さらに大容量が必要な場合は20TB、30TBも選べます。

公式HP:Google Drive

公式HP:Google One

7. iCloud

iCloudはApple社が提供しているクラウドストレージサービスです。iPhoneなどApple社の製品ユーザ向けのサービスといえるでしょう。5GBまで無料で利用できます。

Apple社ユーザに特化しているため、パソコン、iPhone、iPadなどすべての端末でApple社の製品を使っている人にとって、データをいつでもどこでもシームレスに取り出すことができ、非常に使い勝手の良いサービスです。Apple Storeで購入したり、ダウンロードしたりしたアプリも他のデバイスで同じように使用できるのも大きなメリットといえるでしょう。それに対して、Android OSのスマホなどでは利用できないデメリットがあります。

自動バックアップは設定アイコンから行います。「iCloud」画面が表示されるので、「iCloud Drive」「写真」「メール」「カレンダー」などの一覧の中から自動バックアップしたいものをオン設定にします。この設定により、Apple社製品の端末をWi-Fi環境に接続すれば自動でバックアップできるようになります。

ちなみにiCloudにも有料プランがあり、以下の通りです。

|

プラン

|

iCloud+ 50GB

|

iCloud+ 200GB

|

iCloud+ 2TB

|

iCloud+ 6TB

|

iCloud+ 12TB

|

|

料金

(月額、税込)

|

150円

|

450円

|

1,500円

|

4,500円

|

9,000円

|

公式HP:iCloud+

8. OneDrive

OneDriveはMicrosoft社が提供しているMicrosoft 365に含まれるサービスです。Microsoft 365 Personalのユーザであれば1TBまで利用でき、作成したWordやExcel、PowerPointなどのファイルを自動でバックアップしてくれます。6ユーザまで使用できるMicrosoft 365 Familyであれば、6TBまで利用できます。どちらも年間サブスクリプションで、Microsoft 365 Personalで年額14,900円、Microsoft 365 Familyは年額21,000円です。

サイバー攻撃などの被害にあったり、データを誤って削除したりした場合も、最大30日間は元に戻すことができます。また、パスポートや免許証など個人情報が載せられた重要情報は「個人用 Vault」に保管して保護します。データはMicrosoftが管理するデータセンターに保管されますが、入退室が厳格に管理され、災害などに備えて幾重にもデータを保護する仕組みが採用されているため安心です。

公式HP:OneDrive

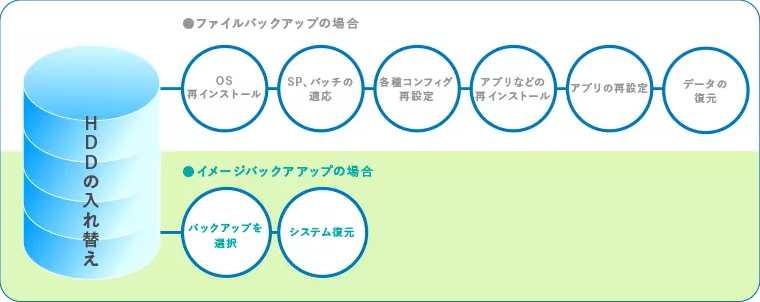

上でご紹介した8選の中にも登場した「イメージバックアップ」は、クラウドバックアップの一種です。

ここでは、クラウドバックアップの3つの種類である「イメージバックアップ対応型」「ファイルバックアップ対応型」「ファイルストレージの併用型」について説明します。

イメージバックアップ対応型

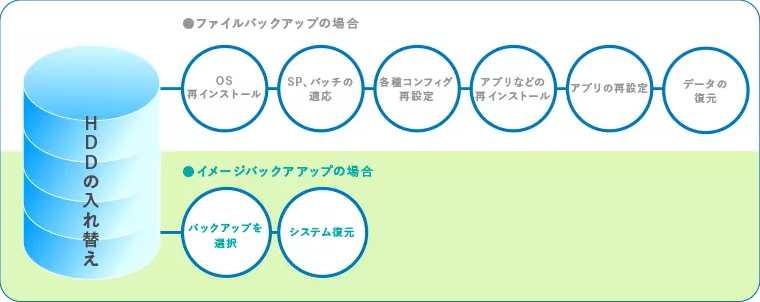

イメージバックアップとは、ファイルだけでなく、アプリケーションやOS、さらにはユーザアカウントや設定なども含めてシステム全体を丸ごとバックアップすることです。

イメージバックアップ対応型のメリットは、OSのインストールやアカウント設定などが必要ないため、復旧をスピーディに行えることです。復旧のコストも抑えられます。

イメージバックアップ対応型のデメリットは、バックアップの作業に時間がかかることです。また、万が一バックアップファイルが壊れたら、すべてのデータが失われるリスクもゼロではありません。

ファイルバックアップ対応型

ファイルバックアップとは、その名の通り、ファイル単位でバックアップを実行することです。

ファイルバックアップ対応型のメリットは、保管が必要なファイルやデータを選択できるため、バックアップの時間や容量を節約できる点です。

ファイルバックアップ対応型のデメリットは、イメージバックアップのようにアプリケーションアカウント設定をバックアップしないため、復旧に時間がかかることです。復旧する場合はOS、アプリケーションのインストールから始めて、それぞれの設定をしなければならないからです。企業によっては、復旧作業に膨大な時間がかかるため、経済的損失につながる恐れもあります。

ファイルストレージの併用型

ファイルストレージの併用型とは、Google Driveなどクラウドストレージサービスをバックアップとしても併用するパターンです。

ファイルストレージの併用型のメリットは、コストを抑えられることでしょう。クラウドストレージサービスの中には無料で利用できるものも多くあります。また、ストレージ内のファイルに変更が加えられたら、自動的にバックアップされる点も便利です。

ファイルストレージの併用型のデメリットは、企業がバックアップとして使用するには、無料版だとストレージ容量が足りない恐れがあることです。その場合、有料版に切り替えることも検討してみましょう。

上述の通り、クラウドバックアップサービスを提供している事業者はたくさんあります。その中から自社に最適なサービスを選択するのは簡単ではありません。ここでは、クラウドバックアップを選ぶ3つのポイントについて説明します。

バックアップの種類

クラウドバックアップを選ぶ1つ目のポイントは、バックアップの種類です。バックアップにはイメージバックアップと、ファイルバックアップがあります。そのどちらを選ぶかは自社が導入しているシステムに大きく依存しています。

もし自社が汎用的なシステムを導入している場合は、システム全体を含めてイメージバックアップする必要はないかもしれません。場合によっては、ファイルの一部のみで足りるようならファイルバックアップを選択しましょう。

加えて、NAS(Network Attached Storage)などを利用してバックアップを取っており、クラウドバックアップは補完的に使用したいという方もファイルバックアップがおすすめです。

それに対して、自社システムを高度にカスタマイズしている場合はイメージバックアップが向いています。復旧の際、アプリケーションやユーザの設定を一から行っていると膨大な時間がかかってしまうからです。

セキュリティの高さ

クラウドバックアップを選ぶ2つ目のポイントは、セキュリティの高さです。ローカルの端末ではなく、クラウド上にバックアップするということは、クラウドサービス提供事業者に運用やデータ管理を委ねるということです。相手が専門業者であることは確かですが、セキュリティ面に関してはクラウドバックアップを選ぶ際にしっかりと見極めておきましょう。

総務省はクラウドサービスを利用する際には、以下のような情報セキュリティ対策を行っているかを確認することを勧めています。

・データセンターの物理的な情報セキュリティ対策

・データのバックアップ

・ハードウェア機器の障害対策

・仮想サーバなどのホスト側のOS、ソフトウェア、アプリケーションにおける脆弱性の判定と対策

・不正アクセスの防止

・アクセスログの管理

・通信暗号化の有無

参考:総務省「国民のためのサイバーセキュリティサイト」

(https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/cybersecurity/kokumin/)

また、クラウドバックアップを社内のデータ保護対策として取り入れることで、取引先や顧客に対する安心感の提供にもつながります。「セキュリティ対策をしっかり導入している信頼できる企業」としての印象は、特に情報管理の厳しい業界では極めて重要な要素となります。特に、成長を遂げている最中の中小企業の場合、社員数の増加に伴い社内におけるデータインフラの構築を急ぐ必要が生じます。クラウドバックアップサービスは、このようなときに情報の安全を守り、業務効率を向上させるために効果的なソリューションです。

法人利用の場合は自社業務との相性も確認

クラウドバックアップを選ぶ3つ目のポイントは、自社業務との相性です。

相性を確認するためには、実際に一度バックアップを試験的に実行してみるのが一番です。その際、パソコンやサーバ、他の通信機器に影響がないか、動作が遅くなるなど負荷がかからないかをチェックしておきましょう。

.png)

さまざまな要素を検証してクラウドバックアップを導入したとしても、その後も引き続き注意することがあります。ここでは、導入後にクラウドバックアップを利用する上で注意したい3つのポイントを説明します。

クラウドバックアップのデメリット(リスク)についてはこちら

ハードウェアに負荷がかかり過ぎないようにする

クラウドバックアップを利用する上での1つ目の注意点は、ハードウェアに負荷がかかり過ぎないようにすることです。

クラウドバックアップを導入すると、オフィスの他のハードウェアに負荷がかかり、動作が遅くなる可能性があります。ハードウェアへの過大な負荷が常態化すると、業務効率が下がったり、従業員のモチベーションに影響が出たりする可能性があります。

上述したように、導入前にパソコンや他の通信機器への影響については検証しているはずですが、導入した後で気になるようなら、バックアップの範囲や頻度などを見直すなどの施策が必要かもしれません。

データ重複などによるコスト増に気をつける

クラウドバックアップを利用する上での2つ目の注意点は、データ重複などによるコスト増に気を付けることです。

クラウドバックアップサービスやクラウドストレージサービスの多くが、容量の大きさに基づいて使用料金を設定しています。バックアップに念を入れることは大切ですが、重複したデータが保管され、ストレージを占有していくと、料金がどんどんかさんでしまいます。

クラウドバックアップの設定には、重複するデータを排除する機能がありますので、活用しましょう。また、定期的に自社のバックアップの範囲や保管しているデータを見直してみることも重要です。

帯域圧迫で業務効率が低下する恐れがあるので注意する

クラウドバックアップを利用する上での3つ目の注意点は、帯域圧迫で業務効率が低下しないようにすることです。

帯域とは、時間単位で送信できるデータ転送量のことです。クラウドバックアップの場合、オフィスとは隔離された別の場所にあるデータセンターに大量のバックアップファイルを転送することになります。そのため、帯域を圧迫して、通信環境に影響を与え、オフィス内での他の業務効率を低下させるリスクがあるのです。

こうした事態を避けるためには、不要なデータを削除してバックアップするデータ量を減らすか、夜間などに時間帯を絞り、少しずつバックアップするなどの対策が可能です。また、そもそもバックアップする際にはネットワークの帯域を圧迫しないように転送量の上限を設定しておくとよいでしょう。

(2).png)

使えるねっとが提供する「使えるクラウドバックアップ」は、バックアップ機能だけでなく、データを守り、使うための機能を1つにまとめたサービスです。日々の業務に加え、もしもの時にも事業を止めることなく活用できるため、BCP対策にも最適です。

使えるクラウドバックアップが採用しているのはイメージバックアップ。ファイルだけでなく、ユーザアカウント、各種設定なども含めて丸ごとバックアップするため、ファイル復元がスピーディです。増分・差分バックアップも併用し、バックアップ自体の負荷軽減や容量節約も可能です。

また、大切なバックアップデータはAES-256で暗号化し、長野県のデータセンターで大切に保管します。設定により、お客様のHDDやNASに保存することもできます。もちろん、マルウェア対策にも優れており、セキュリティソフト(ウイルス対策ソフト)の機能を担う「アクティブプロテクション」によって、Petya、WannaCry、Osirisなど最新のランサムウェアからもシステムとデータをしっかり保護します。

ランサムウェアに感染!アクティブプロテクションを使用した場合/使用しなかった場合の、検証ビデオはこちら

使えるクラウドバックアップの別の特徴として、管理者のアカウントから社内の別デバイスを一元管理できる機能があります。デバイスの環境整備や異常が発生した際の対応が手元で行えるため、時間とコストの節約になるばかりか、業務効率化と迅速な対応が可能です。

加えて、近年の悪質なサイバー攻撃に対処するためのエンドポイントセキュリティ「EDR」や「XDR」の導入も可能です。「アドバンストセキュリティ+XDR」はわずか330円/月(税込)です。

ウイルスチェックやパッチ管理など、バックアップの多彩な機能について知りたい方はこちら

クラウドバックアップの導入をご検討中の方は、是非ご相談ください。多層のセキュリティ対策、最新の技術を備えているため、自社で整備するよりもコストパフォーマンスが高く、安心してご利用いただけます。

オンラインでのご案内、自社の状況に合ったプランのご提案、お見積りも可能です。お客様のご予定で30日間無料トライアルを実施していますので、使い勝手や自社の業務との相性をお確かめください。トライアル後そのまま本契約に移行可能です。

大企業、中小企業を問わず、競争力を高めるための投資として使えるクラウドバックアップをご活用ください。

.jpg)

(1)クラウドバックアップのメリットは?

クラウドバックアップのメリットには以下の点があります。

・コストを抑えられる

・BCP対策として有効

・アクセス管理が容易

・容量を柔軟に増やせる

1. コストを抑えられる

ローカルバックアップ(HDDなどのローカルデバイスを使用したバックアップ)を行うためにはさまざまな費用が必要です。その点、クラウドバックアップならサーバの設置などの導入コストだけでなく、専門スタッフの常駐など運用にかかるコストも抑えられます。

2. BCP対策として有効

企業にとって情報は今や貴重な資産です。また、顧客情報や機密情報の厳格な管理は法的要請でもあります。災害やサイバー攻撃に直面しても、情報の流出や消失を防ぐためにクラウドバックアップは有効です。

3. アクセス管理が容易

クラウドバックアップはファイルやフォルダごとに管理を設定でき、情報の不適切な共有や拡散を防止できます。また、ファイルへのアクセスのログデータを残せるため、万が一セキュリティインシデントが発生した場合も、誰がどの時点でどこからアクセスしたのかを特定できます。

4. 容量を柔軟に増やせる

バックアップデータが増大した場合、クラウドバックアップであれば、簡単に容量を増やせます。ローカルバックアップだとサーバの増設が必要であるのに対し、クラウドサービスの提供事業者に対してプランの変更を申し入れれば完了です。

(2)クラウドバックアップのデメリットは?

クラウドバックアップのデメリットには以下の点があります。

・適切に運用しないとコストがかさむ

・セキュリティに懸念がある

・オフィスでの他の業務に影響を与える可能性がある

1. 適切に運用しないとコストがかさむ

クラウドバックアップは適切に利用するとコストを抑えられるのですが、運用を事業者任せにして、何も関与しないとコストがかさむリスクもあります。

クラウドバックアップサービスのコストは、利用している容量に依存しています。そのため、使用期間が長くなり、データ量が増えれば増えるほど、利用料金もかさんでいくのです。「知らない間に請求額が増えている」という事態に陥らないように、データが重複してバックアップされていないかをチェックしたり、不要なデータを定期的に削除したりする施策が必要でしょう。

2. セキュリティに懸念がある

クラウドバックアップのセキュリティはサービスの提供事業者に委ねることになります。そのため、自社で管理できない領域でのセキュリティインシデントの発生を懸念する人がいるかもしれません。不安を解消するためには、クラウドバックアップの提供事業者のセキュリティ対策についてしっかり理解しておくことが大切です。

3. オフィスでの他の業務に影響を与える可能性がある

クラウドバックアップを実行することで、通信の帯域圧迫や他の通信機器に負荷をかける可能性があります。結果として、機器の動作や通信速度が遅くなり、業務効率が低下する懸念もあります。この事態を避けるためには、導入前にテストしておくことが不可欠でしょう。

(3)バックアップしないと起こるリスクは?

バックアップしなければ、企業の情報資産が流出したり、消失したりする恐れがあります。さらに具体的にいえば、バックアップせずにデータが失われてしまった場合、企業は4つのリスクにさらされることになります。

・法的責任を問われるリスク

・企業の競争力低下

・社会的信頼の失墜

・営業活動が停止する

1. 法的責任を問われるリスク

企業が保有するデータの管理に関しては法的責任を問われる場合があります。例えば、業務に関わる電子データはe-文書法や日本版SOX法などにより、保護を確実にすることが求められています。

また、個人情報の安全管理措置は法令によって義務化されています。もし、バックアップをせずに個人データが復旧できないとなると、適切な管理がなされていなかったとみなされ、法的責任を問われる可能性があります。

2. 企業の競争力低下

企業のマーケティングや戦略策定においてデータの存在感はますます大きくなっています。データの量と価値は増大し続けているため、データを損失することは企業の競争力低下に直結します。

3. 社会的信頼の失墜

データは自社が保有しているだけでなく、他社とやりとりするものです。そのため、データが失われてしまうと、取引先との業務や子会社とのやりとりも停止することになります。ランサムウェアや災害など、自社にとっては予測できなかった事態だとしても、バックアップさえしていればデータを復旧できます。しかるべき措置をしていなければ、自社の管理体制や経営姿勢に対する疑義を生み、信用は低下し、社会的信頼も失墜する可能性があります。

4. 営業活動が停止する

近年の企業活動はITシステムに大きく依存しています。在庫管理や営業支援、コミュニケーションツール、ECサイトなど、ありとあらゆる業務がシステムを通じて行わているのです。こうしたシステムはデータによって機能しているため、データが失われれば、広範囲にわたり業務が停止状態に追い込まれてしまうでしょう。企業活動が停止すれば、その間の逸失利益は膨大になります。

これらのデータがローカルサーバだけにしかなければ、災害などで物理的に破壊された場合、ビジネスは大きなインパクトを受けます。この点、クラウドバックアップでは遠隔地にデータを保管できるため、オフィスが仮に被害を受けてもデータを保護することが可能です。

.jpg)

お電話でのお問い合わせはこちら:03-4590-8198

(営業時間:10:00-17:00)

近年、サイバーセキュリティへの脅威が増加する中、企業や個人は強固なセキュリティ対策を求めています。それがエンドポイントセキュリティと呼ばれる手法です。その背景には、サイバー攻撃の巧妙化とともに、リモートワークなど社外での業務が増え、エンドポイントの範囲が広がっていることも関係しています。

この記事では、エンドポイントセキュリティの中でも、「EDR(Endpoint Detection and Response)」や「XDR(Extended Detection and Response)」といった新しいセキュリティ製品の基本的な概念とその違い、さらに求められる機能や背景について詳しく解説します。

サイバー攻撃について知りたい方はこちら

目次

EDR、XDRとは?セキュリティ上の違いを比較解説

EDRやXDRに求められるセキュリティ製品の機能と背景

EDRやXDRのメリットと導入の考慮点

使えるねっとのXDRソリューション

使えるクラウドバックアップで「想定外の事態」をゼロに

FAQ

.jpg)

EDRとXDRは、どちらもサイバー攻撃に対する防御手段ですが、そのアプローチや機能には明確な違いがあります。EDRは主にエンドポイントに焦点を当て、リアルタイムでの脅威検出と対応を行います。一方、XDRはエンドポイントだけでなく、複数のセキュリティレイヤーを統合し、より広範な視点から脅威を検出・対応することが可能です。このセクションでは、両者の具体的な機能や利点を比較し、どのような状況でそれぞれが有効かを考察します。

EDRとは

EDRとは「Endpoint Detection and Response」の略で「エンドポイント検出対応」と訳すことができます。ここでいう「エンドポイント」とは、パソコンやスマートフォン、サーバなどの端末を指します。

エンドポイントセキュリティに対して、端末にデータが到達するまでのネットワークを保護し、マルウェアなどが入り込まないようにするセキュリティ手法を「ゲートウェイセキュリティ」といいます。ファイアウォールやIPS(Intrusion Prevention System)、URLフィルタリングなどはゲートウェイセキュリティに含まれます。

「エンドポイントセキュリティ」と聞いても、ピンとこないかもしれません。しかし、多くの方々が使っているアンチウイルス(AV)ソフトも端末にインストールして使用するエンドポイントセキュリティの一種です。しかし、AVはシグネチャーと呼ばれる定義ファイルを使ったパターンマッチングによって端末を保護する手法であるため、定義外のマルウェアには対応できないという弱点があります。

それに対して、NGAV(Next Generation Anti-Virus)と呼ばれる「次世代アンチウイルス」はシグネチャーに加え、挙動を目印にしてマルウェアの侵入を防ぐ仕組みです。しかし、それでもますます巧妙化するサイバー攻撃から端末を守るには限界があります。

そこで、EDRは対象となる端末にエージェントやセンサーと呼ばれるアプリケーションを導入し、端末の挙動を監視します。それにより、ゲートウェイセキュリティやAV、NGAVでは侵入が防げなかった脅威を検知、調査し、封じ込めて、復旧します。

マルウェア対策について知りたい方はこちら

XDRとは

では、XDRはEDRとどのように異なるのでしょうか?XDRは「Extended Detection and Response(拡張検出と対応)」という名称からも分かるとおり、端末にとどまらず、AIと高度な分析を駆使して、組織のテクノロジー環境全体の多数のドメインを監視します。エンドポイント以外にもSWG(セキュアWebゲートウェイ)やクラウドなどさまざまなデータを集積し、高度な分析、インシデントへの高度な自動対応も可能です。

また、XDRを使用しない場合、どうしても複数の異なるEDRを使用する必要があり、アラートの数が多すぎたり、インシデント発生時に状況を迅速に把握できなかったりなどの運用性の低下が懸念されます。それに対して、XDRはエンドポイントだけでなく、全体を統合管理するため、運用の負荷を軽減することができるのです。

一般的にXDRのシステムは以下の手順でマルウェアを監視、検知し、セキュリティインシデントを防ぎます。

・データを収集して、整理・標準化を行い、高品質データを分析用に利用できるようにします。

・機械学習やAI機能を利用してデータを分析し、サイバー攻撃や悪意のある攻撃をリアルタイムに検知します。

・インシデントの重大さに基づき優先順位を付けて、最も重要なサイバー攻撃に対応できるようにします。

.jpg)

現代のサイバーセキュリティにおいて、EDRやXDRが求められる背景には、攻撃手法の高度化や多様化があります。従来のゲートウェイセキュリティは水際でマルウェアの侵入を防ぐことを前提にしていましたし、AVやNGAVも既知のマルウェアを対象にしている点で限界がありました。

しかし、マルウェアの攻撃の高度化、多様化により、サイバーセキュリティそのものの考え方を変化させることが求められています。つまり、未知のマルウェアの侵入を許したとしても被害を最小限に抑える仕組みが必要になってきているのです。

加えて、EDRやXDRなどエンドポイントセキュリティがゲートウェイセキュリティよりも重視されるようになった大きな要素に、テレワークなど場所を選ばない働き方があります。

従来はオフィスに出社して勤務するのが当たり前で、データの管理や共有は社内ネットワークを経由していました。この働き方では、ネットワークセキュリティは「社外」と「社内」に分ける「境界型防御」であり、ゲートウェイセキュリティと親和性が高いといえます。

しかし、コロナ禍で多くの企業はテレワークを導入し、自宅やサテライトオフィスなど社外からインターネットを経由してデータにアクセスし、管理するケースが増えてきました。これではネットワークを「社内」「社外」に分けるだけではセキュリティを担保できません。そのため、EDRなどのエンドポイントセキュリティが重視されることになったのです。

脅威に対抗するために求められている機能とは?

企業は、これらの脅威に対抗するために、迅速かつ効果的な対応ができるセキュリティ製品を必要としています。以下では、具体的にどのような機能が求められているのか、またそれがどのように企業のセキュリティ戦略に寄与するのかを探ります。

・情報を収集し、分析する機能

エンドポイントだけでなく、クラウドやSWGなどからセキュリティイベントに関する情報を収集し、それらを相関的に分析します。根本原因を検出し、迅速な対応が可能になります。

・自動対応

この機能において鍵になるのが機械学習です。マルウェアの攻撃を事前に封じ込めるためには機械学習による自動対応が必要です。

・インシデント発生後に適切な対応をするための機能

セキュリティ担当者がサイバー攻撃の傾向や特徴を深掘りするためには統計処理機能や条件指定検索機能などを兼ね備えていることが求められます。

手軽で効果的な情報セキュリティ対策について知りたい方はこちら

.jpg)

EDRやXDRなどのエンドポイントセキュリティ製品を導入するメリットは多岐にわたります。例えば、迅速な脅威検出、効率的なインシデント対応、そして全体的なセキュリティの強化などが挙げられます。ここでは特にXDRのメリットと導入前に考慮すべき点について解説します。

XDRのメリット

XDRを導入する主なメリットは以下の3つです。

セキュリティが向上する

XDRを導入する最大のメリットはセキュリティ向上により、多様化するサイバー攻撃から自社の機密情報を守ることができる点です。XDRはエンドポイントだけなく、さまざまなレイヤーから情報を収集し、統合的に脅威を分析するため、未知のマルウェアも素早く検出して守ってくれます。

被害を最小限に抑える

XDRはネットワーク全体を横断的に監視するため、一つのサーバやエンドポイントに侵入してもシステム全体に「飛び火」せずに被害を最小限に抑えることができます。

コスト削減

XDRにより、複数の製品やツールを導入する必要はなくなります。また、一般的にXDRはセキュリティイベントの分析、検出、封じ込めを自動で行います。そのため、専用のセキュリティチームは必要なく、管理コストや運用負担が軽減されます。

導入の際の注意点

XDRを導入する際には以下の3点に気を付けましょう。

既存のセキュリティインフラと統合

XDR導入の際には、既存のゲートウェイセキュリティやほかのエンドポイントセキュリティとどのように統合するかに注意を払いましょう。互換性やスムーズな連携が可能かチェックが必要です。

導入コスト

XDRの導入は複数のセキュリティツールの導入よりもコスト削減になると前述しましたが、さまざまなケースが考えられます。どの程度のセキュリティレベルを求めるか、企業規模がどのくらいかによっても導入コストは変わってきます。特に中小企業の場合は、セキュリティ対策にかけられるコストにも限界があるでしょう。

スケーラビリティ

スケーラビリティとはシステムや機器、ソフトウェアの拡張可能性を指し、将来の利用負荷の増大にどの程度柔軟に対応できるかを示しています。XDRを選択する際には、自社の将来性やビジネス領域なども考慮する必要があります。

.png)

一口にXDRといっても、このセキュリティソリューションを活用した製品はたくさんあります。ここでは、数あるXDRソリューションの中でも、使えるねっとが提供する「使えるクラウドバックアップ」を紹介します。

使えるクラウドバックアップは初期費用不要で簡単に導入できる完全クラウド型のバックアップソリューションで、データ保護・使うための機能を一つにまとめ、企業規模や業種業態に関わりなくご利用いただけます。

使えるクラウドバックアップが選ばれる理由とは?

使えるクラウドバックアップが選ばれる主な理由は以下のとおりです。

効率的かつ安全

使えるクラウドバックアップを使えばワンクリックでバックアップが可能。使えるクラウドバックアップが採用しているのは、すべてのアプリ、ファイル、ユーザアカウント、各種設定を含むシステムイメージ全体を一気にバックアップするイメージバックアップです。そのため、万が一データが消失してもすぐに復元でき、業務を再開できるのです。

また、使えるクラウドバックアップは米軍採用の最高レベルセキュリティを採用。すべてのファイル転送をAES-256で保護していますし、ファイルをアップロードする前に暗号化を実施しているため、安心です。

高度なランサムウェア対策

使えるクラウドバックアップにはAIベースのテクノロジー「アクティブプロテクション」を搭載しています。この機能によって、ファイル、バックアップデータ、バックアップソフトへの疑わしい改変を即座に検出、遮断し、即時データ復旧を行います。既知のランサムウェアはもちろん、未知のランサムウェア攻撃を検知し、大切なデータをしっかり守ります。

圧倒的なコストパフォーマンス

使えるクラウドバックアップを導入するのに初期費用は必要ありません。ランニングコストのみで月額2,200円~、1日あたり73円~で、最適なプランを選べます。また、操作も管理も簡単で、遠隔操作での設定変更も可能。時間もコストも節約できます。

さらに、「使えるクラウドバックアップ」には、高度なサイバープロテクションを実現するアドバンスセキュリティ機能をオプションにて搭載可能です。以下でアドバンスセキュリティ+XDR機能について紹介します。

アドバンスセキュリティ+XDR機能の紹介

アドバンスセキュリティ+XDR機能には以下のサービスが含まれます。

・高度なアンチウイルス&アンチマルウェア

・エクスプロイト防止、URLフィルタリング

「エクスプロイト」とは、OSやソフトウェアなどの脆弱な部分を突いた攻撃 や、脆弱性を狙うプログラムのことを指します。

・フォレンジックモードバックアップ

「フォレンジック」とは、サイバー攻撃を受けた時の分析や原因究明、不正行 為発覚時の処理に利用される調査・分析技術のことです。

・バックアップデータのマルウェアスキャン

・セーフリカバリ

・ホワイトリスト

・集中管理されたインシデントページでインシデントを管理

・インシデントのスコープと影響を可視化

・推奨事項と修復手順

・脅威フィールドを使用して、一般に公開されているワークロードに対する攻撃を確認

・セキュリティイベントを180日保存

使えるクラウドバックアップを導入することで、より巧妙になるサイバー攻撃からも自社の大切なデータをしっかり守ることができます。そのための必要なサービスが揃っていますが、特にXDRソリューションを搭載することで、高度なセキュリティが実現可能です。

多くの企業にとってセキュリティインシデントは「想定外の事態」です。さまざまな手段を講じていてもサイバー攻撃を受けることはあります。しかし、ランサムウェア攻撃などが続く中、自社が被害に遭ったとしても「想定していませんでした」と弁明して責任を逃れることはできません。

ゲートウェイセキュリティや従来のエンドポイントセキュリティに加えて、XDRソリューションを兼ね備えた使えるクラウドバックアップを導入することで「想定外の事態」を限りなくゼロに近づけることができます。

30日間の無料トライアルを実施していますので、気になる方はお気軽にお問い合わせ下さい。

.jpg)

1. EDRとXDRの違いは何ですか?

EDR(Endpoint Detection and Response)はパソコンやスマートフォン、サーバなどのエンドポイントに侵入した脅威の検知・隔離・調査・復旧を行うのに対し、XDR(Extended Detection and Response)はエンドポイントを含め、ネットワークやクラウドセキュリティも実現します。

2. 中小企業のEDR導入率は?

一般財団法人 日本情報経済社会推進協会が発表した「企業IT利活用動向調査2024」によると、サイバー攻撃対策向けのセキュリティツール・サービスとして「EDR/NGAV(次世代マルウェア対策ツール)」を「導入済み」と回答した企業は全体の37.2%、「導入予定」と回答した企業は22.1%でした。

3. XDRを導入する効果は?

XDRを導入することでシステム全体を統合的に監視し、データを収集・分析することでセキュリティレベルが向上します。また、担当者の負担を減らし、コスト削減にもつながります。

「使えるクラウドバックアップ」の詳細はこちら>>

.jpg)

お電話でのお問い合わせはこちら:03-4590-8198

(営業時間:10:00-17:00)

大事なファイルや情報をなくしてしまわないよう、パソコンやスマートフォンのバックアップをとることの重要性はいくら強調してもしすぎることはありません。特に、蓄積したデータがある種の「財産」となるビジネスの現場においては、バックアップは必須です。

しかし、バックアップに関しては「完了するまでに時間がかかってしまい、イライラするし、少し面倒……」という声もあります。確かに、パソコンに大量のファイルが存在する場合は、バックアップに半日ほど時間がかかることも珍しくありません。

そこで今回は、バックアップにかかる時間をもっと短縮して、スムーズに行うための方法をご紹介します。

クラウドバックアップについて知りたい方はこちら

目次

バックアップが進まない(遅い)理由

バックアップの時間を短縮するには?

クラウドバックアップ導入の現状

クラウドバックアップを選ぶポイント

バックアップの種類(完全・増分・差分)

使えるクラウドバックアップ:ストレスのないバックアップで、データをきっちり保護

FAQ

バックアップにかかる時間を短縮する方法を紹介する前に、バックアップが進まない理由について説明します。

.jpg)

パソコンの場合

個人的にパソコンのデータをバックアップする場合、基本的に外付けHDDを使用する方法が一般的です。バックアップがなかなか進まない場合、原因はバックアップ元のパソコン側か、バックアップ先の外付けHDDか、あるいはデータの転送速度のいずれか(あるいは、全部)です。

例えば、パソコン側のデータやインストールしているソフトがあまりに多いためバックアップが進まないことがあります。逆に外付けHDDに十分なスペースがない場合も考えられます。また、パソコンとHDDを繋ぐケーブルの規格がUSB 2.0だと転送に時間がかかってしまいます。

スマホの場合

スマホの場合もパソコンと同じく使用しているアプリケーションや写真などのデータが多いとバックアップに時間がかかります。また、パソコン同様、転送ケーブルに問題があることも考えられます。

iPhoneユーザがiCloudバックアップをする場合には通信速度にも注意が必要です。基地局からの電波が届きにくくて弱いなど、Wi-Fi環境が不安定な環境ではバックアップがうまく行われないケースもあります。

クラウドストレージ比較おすすめ11選!無料の容量が大きいものから機能重視型まで について知りたい方はこちら

以上の原因を踏まえ、バックアップ元の端末の種類別に、すぐに実践できるスピード向上対策をご紹介します。

パソコンをバックアップする場合

最も一般的な外付けHDD(ハードディスクドライブ)へのバックアップの場合、主に2通りの速度向上策が考えられます。

1つ目は、転送に使うケーブルをバージョンアップすることです。

例えば、USB 3.0(3.1 Gen 1、3.2 Gen 1)は転送速度の向上が図られたUSB規格で理論的にはデータの転送速度がUSB 2.0の約10倍、実測値では2〜3倍程度のスピードアップが可能です。

現在の最新バージョンはUSB4 Gen 3×2で、理論上のデータ転送速度はUSB 3.0のさらに約8倍といわれています。ただこれらの方法では、パソコン・ケーブル・外付けHDDがすべて新しいバージョンに対応している必要があります。

2つ目は、専門のファイル転送ソフトウェアを使うという方法です。OSのデフォルト機能ではなく、ファイルの転送に特化した高速化ソフトを使用すれば、新しいバージョンに対応していない古いパソコンでもバックアップ時間を短縮できます。

スマホ(iPhone)をバックアップする場合

スマホユーザがiPhoneを使用している場合、バックアップをする方法はiTunesとiCloudの2種類があります。

iTunesを利用する場合、スマホのデータをケーブル経由でパソコンやUSBメモリにバックアップします。この方法のメリットはバックアップするときに暗号化も可能という点です。

スピードアップするには、バックアップするデータを整理することから始めましょう。スマホの中の使用していないアプリや写真、音楽データを削除します。

また、転送に使用するケーブルもチェックします。見た目は問題なくても、内部が破損していることもあり得ますし、Apple製品以外のサードパーティのケーブルを使用すると、エラーやトラブルが起きることもあります。純正のケーブルを使うことをオススメします。さらにiTunesは最新バージョンにアップデートしておきましょう。

iCloudを利用する場合、スマホのデータはクラウド上に保存されるため、バックアップを作成する場合は通信の速度や安定性に気を配りましょう。テザリングやモバイルデータ通信よりも、高速のWi-Fi環境が理想的です。

また、全部だと作業スピードが遅く時間がかかりすぎる場合、スマホの中の必要なデータを選んでバックアップすることもできます。

「設定」→「iCloud」→「容量」→「ストレージを管理」→「バックアップ」→「バックアップするデータを選択」を順にタップすることで、必要のないファイルのバックアップを無効にして、対処してみましょう。

.png)

スマホ(Android)をバックアップする場合

使用しているスマホがAndroidであればGoogleドライブと連携しているため、嬉しいことにバックアップ標準機能として搭載されています。注意点としては、無料のアカウントでも15GB分のデータは保存可能ですが、自分のGoogleアカウントに紐づいたものに限られるということです。それには、GmailやGoogleカレンダーの設定、連絡先などが含まれます。紐づいていないミュージックや写真データをバックアップしたい場合はパソコンのバックアップ同様、専用のバックアップアプリを利用して、Dropboxなどに保存する方法があります。

また、Googleフォトを使用している場合、アップロードが遅く、バックアップが進まないこともあります。個人差がありますが、途中で止まってしまうという方もおられます。

その場合の解決策としても、まず通信回線をチェックしましょう。カフェやコンビニなどのパブリックな無料Wi-Fiは不安定ですし、セキュリティ面も懸念されるため、避けましょう。

Wi-Fi環境に問題がなく、接続が確認されているのにうまくいかない場合は、画像や動画がそもそもバックアップできないサイズであることも考えられます。写真はファイルサイズが200MB以下、動画はファイルサイズが10GB以下である必要があります。

ご存じの通り、企業がバックアップを行う場合、対象となるデータは膨大です。それらすべてを社内の大容量ストレージに保存しようとする場合、相当のコストがかかります。そのため、データを定期的かつ安全に保存する選択肢としてクラウドバックアップが注目されています。

令和5年版情報通信白書(総務省)によると、クラウドサービスを利用する企業の割合は年を追うごとに増加し、2022年には72.2%(「全社的に利用している」44.9%、「一部の事業所又は部門で利用している」27.3%)に達しました。そして、クラウドサービス利用の用途の37.0%がデータバックアップで、その割合は2021年の34.6%からさらに伸びていることが分かります。

クラウドバックアップのメリット

クラウドバックアップの最大のメリットは、社内に大容量ストレージを設置する場合に比べてコストを抑えられる点です。バックアップに多くのコストをかけられない中小企業であれば特にそういえます。費用面のみならず、クラウドバックアップなら自社で専門スタッフを配置して、日々保守作業をする必要もありません。

また、仮に多くの費用や人的コストをかけて自前のバックアップを設置したとしても、効率性や信頼性が必ずしも担保されるわけでもありません。テクノロジーは絶えず進歩していくため、それにキャッチアップして、絶えず最新の状態に更新し続けるためには多くの手間がかかるからです。それに対し、クラウドバックアップであれば、専門業者がそれを代わって負担してくれ、最新のバックアップインフラにメンテナンスしてくれるため、高い信頼性と効率性が保たれることになります。

加えて、クラウドバックアップなら拡張性もあります。業務規模に応じて最初はデータ容量を少な目に設定しておいて、必要に応じてその容量を自由に増やせるのもクラウドバックアップの魅力の一つでしょう。

クラウドバックアップのデメリット

他方、クラウドバックアップのデメリットとして挙げられるのはインターネットを経由してデータを格納するため、回線を専有してしまう恐れがある点です。

もっともこれはバックアップスケジュールを業務時間外に設定するなどすれば対応可能ですし、使えるねっとが提供する「使えるクラウドバックアップ」では回線を占有しないよう帯域幅を設定することができます。しかし、いずれにしてもインターネット回線を経由する以上、データの量によってはバックアップや復元の作業に時間がかかることがあるかもしれません。

昨今の状況により、クラウドバックアップを活用する企業も増えてきています。ただ、クラウドによるバックアップの場合、バックアップ速度は利用するクラウドサービスに大きく依存しますので、どのサービスを選ぶかがとても重要になります。

よりバックアップスピードの速いサービスを選ぶために、以下のポイントに着目して比較検討してみることをおすすめします!

.jpg)

バックアップ方式

クラウドを使ったバックアップには主に3通りの方法があります。「完全バックアップ」「差分バックアップ」「増分バックアップ」です。それぞれの内容については以下で詳しくご説明します。

サーバーの所在地

サーバーまでの距離によってアップロード時間は違ってきます。デジタルとはいえ、ファイルは実際に存在するデータセンターに転送されるわけですから、やはり海外にサーバーがあるサービスよりも国内にサーバーがあるサービスのほうがバックアップのスピードは速くなります。

データ復元時の制限

バックアップするときだけ速くても、復元に時間がかかってしまっては本末転倒です。中にはデータ復元時に、ダウンロードする容量や速度に一定の制限をかけるサービスもありますので、よく確認しておきましょう。

バックアップにはいくつかの種類があり、使えるねっとが提供する「使えるクラウドバックアップ」の場合は目的に応じて最適なバックアップ形式をお選びいただけます。

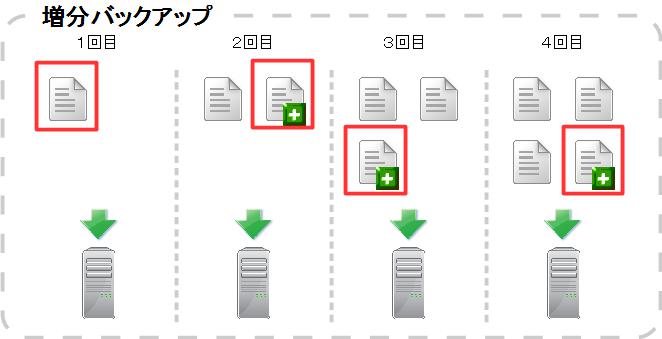

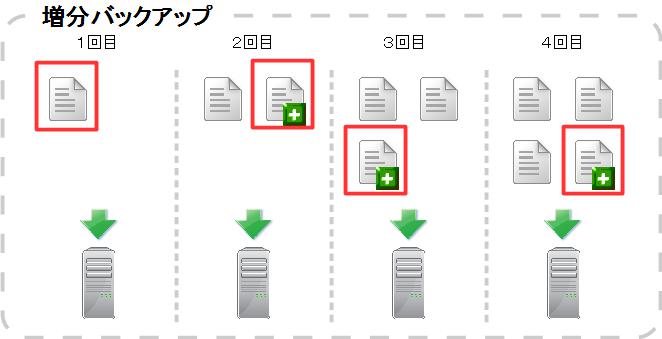

デフォルトでは初回のみ完全バックアップ、2回目以降は増分バックアップとなりますが、「常に完全バックアップ」「常に増分バックアップ」「常に差分バックアップ」といった設定に変更していただくことも可能です。

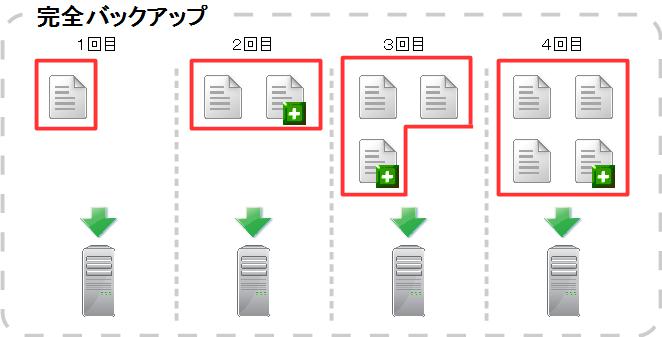

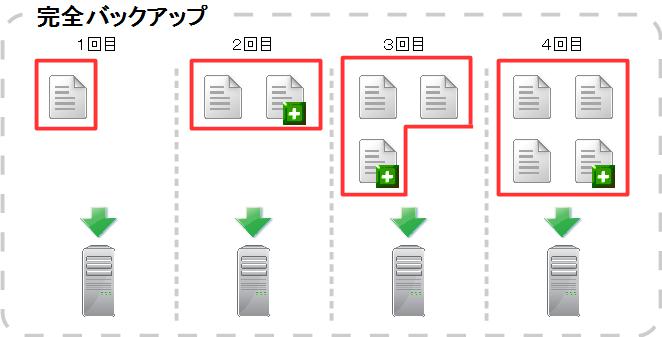

完全バックアップ

文字通り、コンピュータ内にあるファイルをすべて完全にバックアップすることです。使えるクラウドバックアップで最初にバックアップを行うときは「完全バックアップ」となり、最も時間がかかります。

増分バックアップ

使えるねっとではデフォルトの場合、2回目以降は「増分バックアップ方式」を採用しています。これは前回のバックアップ時と比較して変更点のあるファイル・新規作成されたファイルのみを検知してバックアップする方式です。これにより、完全バックアップする場合と比べて大幅にバックアップ時間が短縮されます。

差分バックアップ

これに対して、「差分バックアップ方式」は初回バックアップ時と比較して変更点があったファイル・新規作成されたファイルを毎回バックアップする方式です。増分バックアップ方式との違いが分かりにくいのですが、差分バックアップは完全バックアップに対するデータ変更を保存するため、最新のバックアップに対するデータの変更のみを保存する増分バックアップよりも時間がかかります。

使えるクラウドバックアップの特徴は、2回目以降の設定を差分バックアップに変更可能な点です。

バックアップには時間や手間がかかることも多く、ついつい億劫になってしまいがち。日頃からきちんとデータを守れるよう、できるだけストレスの少ないバックアップ手段・サービスを選ぶのがおすすめです。

それに加えて、バックアップは復元することを前提に考えなければなりません。せっかくバックアップしたデータが失われたり、毀損したりしていざというときに役に立たなければ意味がありません。また、BCP(事業継続計画)対策としてバックアップを考えている企業も多いと思いますが、スピーディーに復元できなければ事業に大きな影響が及んでしまいます。

リストアを重視して、良いバックアップを取るための秘訣を知りたい方はこちら

この点、使えるクラウドバックアップはアクロニス社の「アクティブプロテクション」を採用しており、人工知能(AI)ベースのテクノロジーによって不正アクセスやマルウェアなどのサイバー攻撃から大切なデータを守ります。バックアップデータやバックアップソフトへの疑わしい改変があればすぐに検出、遮断し、即時データを復旧するのです。

また、オプション機能のBCP対策ディザスタリカバリは、災害時にボタン一つでバックアップイメージから仮想マシンへ瞬時に切り替えるため、もしものときに事業を止めずにすみます。

使えるねっとは中小企業の大切な情報資産を守るべく圧倒的高品質なサービスを低コストでご提供。初期コストは一切必要なく、費用は月額2,200円~、1日あたり73円~で最適なプランをご案内します。30日間無料トライアルを実施していますので、気になる方はお気軽にお問い合わせ下さい。

(1).jpg)

中小企業にとってバックアップが必要不可欠なのはなぜですか?

企業が保有する情報は日を追うごとに増え、その価値は増しているからです。そのため、個人情報などの機密情報の管理に対する法的規制やステークホルダーの要求するレベルも上がっています。

バックアップデータを狙うランサムウェア攻撃とは何ですか?

ランサムウェア攻撃とは、攻撃者が企業の保有するデータを盗取し、暗号化した上で身代金を要求するマルウェア攻撃の一種です。さらに悪質な手法として、身代金を支払わなければデータを公開すると脅す「二重脅迫型(ダブルエクストーション)」も増えています。

イメージバックアップとは?

すべてのアプリ、ファイル、ユーザアカウント、各種設定、さらにはオペレーションシステムを含むシステムイメージ全体を一気にバックアップする方法です。通常のファイルバックアップに比べ、復元するのにかなりの時間短縮につながります。

使えるクラウドバックアップの詳細はこちら>>

.jpg)

お電話でのお問い合わせはこちら:03-4590-8198

(営業時間:10:00-17:00)

サイバー攻撃の脅威が高まるにつれ、バックアップの重要性は日増しに高まっています。例えば、「国民のためのサイバーセキュリティサイト」でも、被害の影響を小さくするためにバックアップの運用が強調されています。

バックアップが重要であることはその通りなのですが、もう一つ忘れてはならないことがあります。それはバックアップをリストアする、つまり元の状態に戻すことです。せっかく細心の注意を払ってバックアップを取っていても、リストアできなければ、そのバックアップはセキュリティ対策として「半人前」といわざるを得ません。

今回は、リストアを重視して、「良いバックアップ」を取るための秘訣についてご紹介します。また、そのためにクラウドバックアップが有効なツールといえる理由や、おすすめのクラウドバックアップサービスについても解説します。

クラウドバックアップについて知りたい方はこちら

目次

リストアとは?

バックアップからデータを復元する方法

クラウドバックアップは利用すべき?重視したい機能もあわせて解説

リストアとリカバリの違い

バックアップの重要性

きちんとリストアするならやっぱり使えるクラウドバックアップ

FAQ

リストア(Restore)とは、元の状態に戻す、復元・復旧することです。バックアップに関していえば、パソコンやサーバをバックアップしたデータに基づいて元の状態に戻すことを指します。

リストアはバックアップの種類によってデータの復元の手間や時間が変わります。そのため、リストアについて理解するには、バックアップの種類についても知っておく必要があります。

バックアップの種類

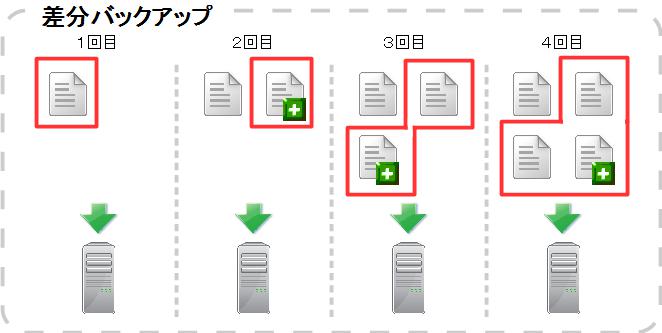

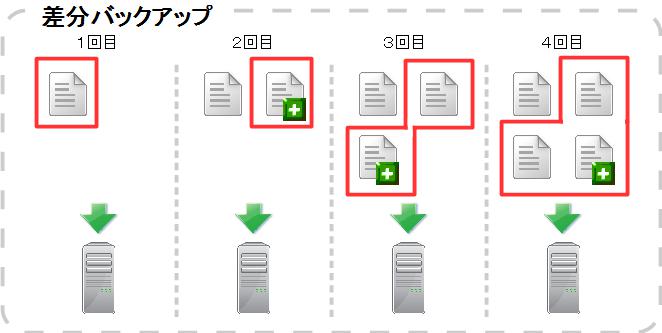

バックアップには、「フルバックアップ」「差分バックアップ」「増分バックアップ」があります。

フルバックアップとは、バックアップ対象のデータをすべて保存することです。毎回すべてのデータを複製しなければならないため、バックアップに手間がかかりますし、ストレージにも多くの空き容量を必要とします。ただ、すべてのバックアップデータがまとまっているため、リストアの手間はかかりません。

差分バックアップとは、初回に行ったフルバックアップから追加されたデータを複製するバックアップです。フルバックアップに比べてバックアップの時間は短縮できますし、リストアも初回分と差分のデータだけで済みます。

増分バックアップでは、初回にフルバックアップを行ったあと、毎回のバックアップで前回から変更・追加されたファイルのみバックアップします。そのため、差分バックアップよりさらにバックアップ時間を短縮できます。ただ、リストア時は複数のデータブロックをつなぎ合わせなければならず、手間がかかってしまいます。

バックアップからデータを復元する方法はいくつかあります。定期的にバックアップを取り、いざというときのために復元の手順を確認しておくことが重要です。

当然ながら、バックアップからデータを復元する方法はシンプルであればあるほど良いといえます。なぜなら、万が一のときにできるだけスピーディーにデータを復元できれば、事業継続がスムーズに行えるからです。

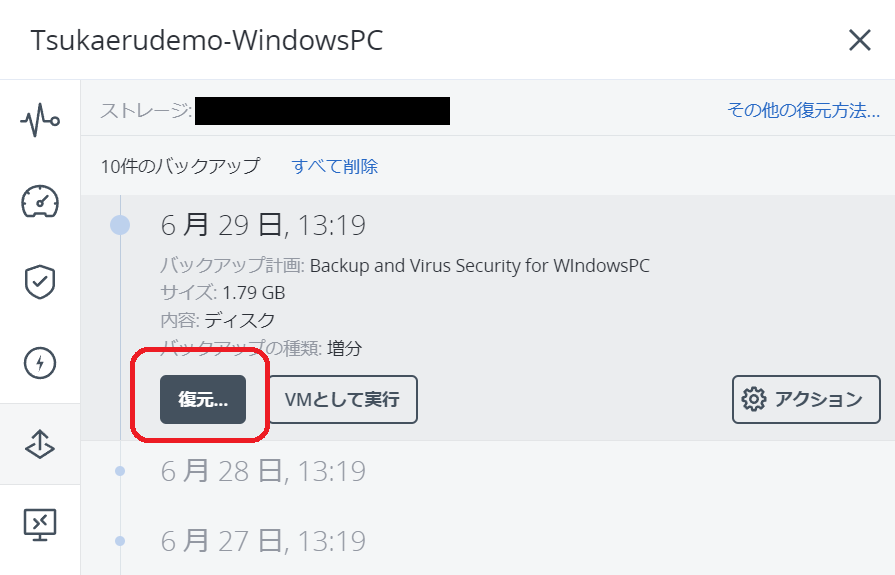

例えば、弊社が提供する使えるクラウドバックアップの場合、PCから管理画面にログインして「復元」をクリックするだけで簡単にこれまでのデータを復元することができます。

また、後述しますが、使えるクラウドバックアップが採用している方式は、システムイメージ全体をまとめて一気にバックアップする「イメージバックアップ」なので高速復元で効率的です。

イメージバックアップについて知りたい方はこちら

使えるクラウドバックアップを使用したデータの復元方法について詳しくは、サポートセンターをご覧ください。

従来はバックアップデータを別のハードディスクなどの端末や社内サーバに保存するローカルバックアップが主流でした。しかし、近年、物理的な障害に対する耐性の高さからクラウドバックアップを選ぶ企業が増えています。

総務省の情報通信白書(令和5年版)によると、2022年において「クラウドサービスを一部でも利用している」と回答した企業の割合は72.2%でしたが、そのうちデータバックアップとして利用していたのは37.0%でした。2021年の利用割合が34.6%だったことを考えると、徐々にクラウドバックアップが浸透してきているように思えます。

クラウドバックアップを自社で導入するか検討しているなら、以下のメリットとデメリットをチェックしておきましょう。

クラウドバックアップのメリットとデメリット

クラウドバックアップには以下のようなメリットとデメリットがあります。

メリット1:コストを抑えられる

クラウドバックアップはローカルバックアップに比べてコストを抑えることができます。コストには導入コストと運用コストがありますが、そのどちらにおいてもクラウドバックアップに軍配が上がります。

例えば、法人がローカルバックアップを行う場合、サーバを設置、構築する費用がかかります。それに対し、クラウドバックアップであればデータは社内ではなくデータセンターに格納されるため、自社が保有するデータ量に合わせてプランを選択すれば導入が完了します。

加えて、ローカルバックアップを選択した場合、社内に専門スタッフを常駐させなければならず、その分人材コストがかかりますが、クラウドバックアップでは専門の事業者に運用もお任せできます。

メリット2:ランサムウェア対策

2024年6月、株式会社KADOKAWAのグループ会社である株式会社ドワンゴの専用ファイルサーバがランサムウェアを含む大規模なサイバー攻撃を受けました。これにより、株式会社KADOKAWAは、7月3日に学校法人角川ドワンゴ学園に関する個人情報等が漏洩した可能性が高いと発表しました。

KADOKAWAのような大企業だけでなく、中小企業もいつどのような形でランサムウェア攻撃を受けるか分からないため、万全の対策は欠かせません。ランサムウェアは、感染した端末と同一ネットワーク上、あるいは物理的に接続されている場合、すべての端末に感染してしまいます。そのため、ローカルバックアップだけだとランサムウェアの攻撃対象になりかねません。

この点、クラウドバックアップなら、社内ネットワークとは異なる別のロケーションにデータを格納するため、そのリスクを軽減することができます。また、クラウドバックアップを取り扱う事業者はセキュリティのエキスパートであり、万が一の場合も安心です。

ランサムウェアについて知りたい方はこちら

メリット3:BCP対策

BCP対策とは、災害などに直面したときにも企業が事業を継続するために必要な計画です。

ローカルバックアップの場合、物理サーバの破損によりデータが消失するなど、被害を受ける可能性が高くなります。

しかし、クラウドバックアップであれば、データは本社とは別の遠隔地に格納されているため、影響は最小限に抑えることができます。また、クラウドはインターネット環境さえあればデータにアクセスできるため、仮にオフィスが被害を受けたとしても、リモート環境からデータをリストアし、事業を継続することが可能です。

BCP対策にクラウドをお勧めする理由を知りたい方はこちら

デメリット1:ネット環境が必須

クラウドバックアップのデメリットの一つは、インターネットに接続していないとデータのバックアップができない点です。

また、ネット環境があるとしてもパフォーマンスが通信速度に依存することも覚えておきましょう。例えば、大量のデータをコピーするには時間がかかりますし、復旧にも時間がかかります。

デメリット2:自社独自のセキュリティ環境を構築できない

クラウドバックアップのもう一つのデメリットは、自社独自のセキュリティ要件を満たせないという点です。クラウドバックアップの場合、セキュリティはクラウドバックアップサービスを提供している事業者に委ねることになります。そのため、自社独自のセキュリティ要件を満たす必要がある場合には、クラウドバックアップとオンプレミスを併用する方法もあります。

クラウドバックアップひとつでこんなに:セキュリティからパッチ管理まで

クラウドバックアップの優位性について考えると、単にデータを保管するだけでなく、格納したデータをいかに保護するかが重要ということがお分かりいただけると思います。万が一、サイバー攻撃や災害に直面したときにも、バックアップデータに基づきすぐにリストアして事業を継続できるかも鍵になります。

例えば、弊社が提供するクラウドバックアップ「使えるクラウドバックアップ」には「アクティブプロテクション」という機能を搭載しています。「アクティブプロテクション」は、ランサムウェア攻撃からデータを守るための人工知能(AI)ベースのテクノロジーです。もし、保存されているファイルやバックアップデータ、バックアップソフトに対して疑わしい改変があれば、すぐに検知・遮断し、データを復旧します。

ランサムウェアに感染!アクティブプロテクションを使用した場合/使用しなかった場合の、検証ビデオはこちら

また、クラウドバックアップを選ぶ際には、「パッチ管理」の機能を搭載しているものを選ぶことをおすすめします。「パッチ」とは、ネットワークやソフトウェアにバグがみつかったときに提供される修正用のファイルのことです。そして、「パッチ管理」とは、ネットワーク上のパッチ適用状況を把握し、適宜パッチを提供することで、ネットワークを安全な状態に保つことをいいます。パッチをそのままにするとセキュリティホールとなり、攻撃の起点とされかねないため、放置せずにパッチ管理をすることが不可欠です。

ここで、リストアと混同されやすい言葉である「リカバリ」について解説します。リカバリとは、リストアしたデータに対して何らかの処理をして、システム全体を正常な状態に戻すことを指します。

リストアとリカバリの違いを、個人ユーザのパソコンにExcelファイルを復元する場合を想定して考えてみましょう。Excelファイルをパソコンにリストアする、つまり元に戻せばすぐにそのファイルを使えるようになるわけではありません。Excelファイルを開くためには、その同じパソコンにOfficeをインストールしておく必要があります。インストールする作業を完了してはじめて正常な状態に戻った、つまりリカバリできたということです。

上述したように、バックアップで重要なのはデータを保管することだけでなく、万が一の場合にいかにスピーディーにリカバリするかということです。この点、優れているリカバリ方法に「インスタントリカバリ」があります。インスタントリカバリでは、バックアップ領域から直接仮想マシンファイルを読みだすことができるので、普通のリカバリよりもスピーディーに復旧できるため、BCP対策としても優れています。

バックアップが重要なのは、企業が保有する情報資産の価値が高まっている一方、それに対するサイバー攻撃の脅威がかつてなく高まっているからです。

IPA(独立行政法人 情報処理推進機構)が毎年発表している「情報セキュリティ10大脅威」の2024年版では、一位に「ランサムウェアによる被害」、二位に「サプライチェーンの弱点を悪用した攻撃」がラインクインしました。2024年6月に発生した株式会社KADOKAWAへのランサムウェア攻撃のように、「ダブル・エクストーション(二重恐喝)」と呼ばれる悪質な手法も増えています。サイバー攻撃にさらされて、バックアップデータが暗号化されてしまえば、せっかく行ったバックアップも意味がなくなります。

警察庁の「令和4年におけるサイバー空間をめぐる脅威の情勢等について」によれば、ランサムウェア被害時、バックアップを取得していた企業・団体等のうちバックアップを活用できたのはわずか19%だったといいます。

こうした事態が発生するのは、外部からの攻撃に加えて、バックアップに関する内部の運用がきちんとなされていないことも理由として挙げられます。例えば、バックアップの運用制度が属人的であり、手順が確立されていないため、バックアップの対象を見誤ることもあり得ます。

こうした事態を回避するためにも、日頃から「バックアップのためのバックアップ」ではなく、「リストアのためのバックアップ」という意識を持っておくことが大切でしょう。もし、ただバックアップだけして満足してしまうなら、あたかも災害に備えて購入した非常食の保存期限を確認しないで放置し続けるようなものです。保存期限が切れて何年も経過し、もはや食べることができない非常食を持ち続けていてもいざというときに役立たないのと同じように、リストア時に使えないバックアップデータを大事に持っていても、万が一のときに活用できないのです。

このように考えると、クラウドバックアップを選ぶときには、バックアップ機能だけでなく、それ以外の機能が総合的に働き、リストアできる「良いバックアップ」を実現できるかが鍵になるといえるでしょう。

.png)

リストアを前提に「良いバックアップ」を取りたいなら、おすすめは「使えるクラウドバックアップ」です。

使えるクラウドバックアップの最大の特徴は、ランサムウェアなどから大切なデータを保護する「アクティブプロテクション」です。この機能は、サイバープロテクションメーカー世界No.1のアクロニス社のCyber Protectを採用しています。

アクロニスは、VB100認定テストにおいてマルウェアを100%検知し、誤検知は0%、ウイルス対策テストの8つのカテゴリーすべてにおいて「超高速」または「高速」というパフォーマンス評価を獲得しています。まさにサイバー攻撃から企業の情報資産を守る「鉄壁」のような存在です。

また、ファイルがアップロードされる前に米軍採用の最高レベルの暗号化を実施、すべてのファイル転送も、サーバ側でもAES-256で保護します。

さらに特筆すべきは、万が一データが消失してもすぐに通常業務を再開できるようにイメージバックを採用している点です。すべてのアプリ、ファイル、ユーザアカウント、各種設定、システムイメージ全体を一気にバックアップするため、スピーディーに復元が可能なのです。

オプションの「BCP対策ディザスタリカバリ」を活用すれば、災害発生時にはバックアップイメージからクラウドの仮想マシンに瞬時にボタン一つで切り替え可能なので、もしものときにも事業継続が可能です。

単にデータをバックアップするだけでなく、リストアを前提にした「使えるクラウドバックアップ」は初期費用一切なしで導入可能です。費用はランニングコストのみで、月額2,200円(1日あたり73円~)で最適なプランをご選択いただけます。まずは30日間の無料トライアルで使い心地をお試しください。

1. バックアップでいうリストアとは何ですか?

リストアとは、バックアップデータを元の状態に戻すことを指します。バックアップの際には、常にリストアを念頭において、データを使える状態に保ち、「良いバックアップ」を意識することが大切です。

2. リカバリとリストアの使い分けは?

リストアだけでは元のようにデータを正常に使用することはできません。元の状態に戻ったデータに何らかの処理をして、最新の状態、正常な状態に復旧するリカバリが不可欠です。

3. 正しいリストアを行うメリットは何ですか?

正しいリストアをすることで、リカバリも正常に行われます。その結果、万が一の場合でも、スムーズにデータを復元し、事業の継続が可能になります。逆にいえば、正しいリストアを行わなければ、「バックアップのためのバックアップ」で終わってしまう可能性があります。

「使えるクラウドバックアップ」の詳細はこちら>>

.jpg)

お電話でのお問い合わせはこちら:03-4590-8198

(営業時間:10:00-17:00)

警察庁によれば、2023年に報告されたランサムウェアの被害は197件で、2022年比で14.3%減でしたが、引き続き高い水準で推移しています。また、これはあくまでも警察庁に報告された件数であり、氷山の一角に過ぎません。企業だけでなく、医療機関や非営利の組織も対象にするランサムウェアの被害はとどまるところを知りません。

この記事では、ランサムウェアから自分の会社や組織を守るために最低限知っておくべきことを解説します。

クラウドバックアップについて知りたい方はこちら

目次

ランサムウェア(Ransomware)とは?

ランサムウェアが脅威とされる理由

2023年のランサムウェアの特徴

2024年に予測されるランサムウェアの特徴

ランサムウェアの主なタイプ

ランサムウェアの種類と特徴

発見されているランサムウェア

ランサムウェアの感染経路とは?

ランサムウェア攻撃の4つのフェーズ

ランサムウェアの被害の現状

日本や海外のランサムウェア被害事例(企業)

ランサムウェアの感染防止対策7つ

ランサムウェアに感染したときの対処法

ランサムウェア感染に備えたバックアップ「3-2-1」ルール

「使えるクラウドバックアップ」ならウイルス・ランサムウェア対策を兼ねられる

FAQ

ランサムウェアとは、企業のコンピュータやサーバなど端末に入り込んで、その内部で悪影響を及ぼすソフトやコードである「マルウェア」です。マルウェアの種類やもたらす被害はさまざまですが、ランサムウェアはその中でも悪質な実害をもたらすことで知られています。

以下では、ランサムウェアの言葉の意味や、ランサムウェアがもたらす主な4つの被害について解説します。

マルウェア対策とは何かを知りたい方はこちら

ランサムウェアの言葉の意味

「ランサムウェア(Ransomware)」の「ランサム(Ransom)」とは身代金、「ウェア」はSoftware(ソフトウェア)を意味します。つまり、「ランサムウェア」は造語であり、ランサムウェアに感染するとコンピュータ内のデータは暗号化されるなどの被害に遭います。そして、それを解除し復元するためには身代金を支払わなければならないのです。

ランサムウェアが及ぼす被害

企業や組織の端末がランサムウェアに感染すると、甚大な被害が及びます。まず、端末のシステムがロックされてしまうため、業務が停止してしまいます。また、機密情報が盗取される情報漏えいの被害も想定されますし、結果として各ステークホルダーからの信用を失いかねません。そして、その名前が示す通り身代金を支払うことになれば、金銭的な被害は甚大です。以下で詳しく解説します。

システムダウンによる業務上の被害

ランサムウェアに企業の端末が感染すれば、システムがダウンします。現在、企業の業務や工場の生産活動の多くはシステム化されているため、結果として企業の業務は停止に追い込まれることになります。

2022年2月にランサムウェアが原因でトヨタ自動車の国内全14工場28ラインの稼働が停止したのは記憶に新しいところです。結果的に工場の稼働が停止したのはわずか1日だけでしたが、合計1万3,000台以上の車両生産に遅れが出ました。

また、医療機関の被害も相次いでおり、2022年にランサムウェアによるサイバー攻撃を受けた大阪急性期・総合医療センターでは電子カルテの閲覧・利用ができなくなるなどの被害が発生しました。同センターは2023年3月にランサムウェアによるサイバー攻撃に関して報告書を発表しましたが、それによると、サイバー攻撃者は給食事業者のデータセンターに不正侵入し、VPNによる閉域網で接続されている大阪急性期・総合医療センターへ侵入を広げたとのことです。

参考:「医療機関等におけるサイバーセキュリティ対策の強化について(注意喚起)」(厚生労働省)他

(https://www.mhlw.go.jp/content/10808000/001079508.pdf)を加工して作成

金銭的な被害

ランサムウェアによる金銭的な被害は大きく2つに分けられます。1つは上述したように通常業務がストップすることで莫大な利益損失が生まれることです。企業であれば顧客や取引先から、医療機関であれば患者から損害賠償を請求されるリスクも考えられます。もう1つは、データの暗号化を解除し、復元するために相手の要求を受け入れて身代金を支払うことでも金銭的被害に遭います。

情報漏えいの被害

近年、被害が多発しているランサムウェアの中には「二重脅迫型」があります。つまり、データを暗号化し、身代金を要求するだけでなく、もし身代金を支払わなければ、窃取した情報をWebサイト上に公開すると脅すのです。その場合、最悪の結果として、業務停止だけでなく、顧客情報などの機密情報が漏えいすることにもなりかねません。

顧客や関係者からの信頼喪失

以上に挙げたような業務停止や情報漏えいが生じれば、顧客や各関係者からの信頼を喪失してしまいます。これまでの事例をみると、多くの大企業や大病院も被害を受けており、中小企業の経営者や担当者としては「どうしようもないのでは?」と思うかもしれません。しかし、各ステークホルダーはそのようには見てくれません。金銭だけでなく、培ってきた信頼を取り戻すのは大変なことです。

.jpg)

IPA(情報処理推進機構)は2023年5月に「中小企業の情報セキュリティ対策ガイドライン」を4年2カ月ぶりに改版(第3.1版)しましたが、その背景にはサイバーセキュリティの脅威の増大が挙げられます。同機構によると「サプライチェーンを構成する中小企業においては発注元企業への標的型攻撃の足掛かりとされる懸念も指摘されており、早急な対策実施が必須」とのことで、大企業に比べてセキュリティ意識が薄く、対策が不十分な中小企業が攻撃のターゲットになりやすいことが指摘されています。

さらに、総務省も一般利用者を対象にした「国民のためのサイバーセキュリティサイト」を2024年5月にリニューアルしました。その趣旨について、総務省は「サイバー攻撃は日々複雑化・巧妙化が増しています。こうした環境変化に対応するため、『国民のためのサイバーセキュリティサイト』の掲載内容を見直すこととしました。サイバー攻撃の被害を受けないように自衛するため、また意図せず他人に迷惑をかけないようにするために、日常的な習慣とすべきセキュリティ対策を分かりやすくまとめなおしました」としています。

2023年においてもっとも注目すべき事例は、取扱貨物量日本一を誇る名古屋港の港湾コンテナターミナルの管理システムがランサムウェア攻撃によって停止したことでしょう。なぜなら、これは港湾という社会インフラがサイバー攻撃によって停止に至った、国内で初めての事例だからです。

また、IPA(情報処理推進機構)が発表した組織にとっての「情報セキュリティ10大脅威2024」によると、第一位は「ランサムウェアによる被害」、第二位が「サプライチェーンの弱点を悪用した攻撃」、第三位が「内部不正による情報漏えい等の被害」、第四位が「標的型攻撃による機密情報の窃取」でした。

中小企業のセキュリティ対策について知りたい方はこちら

2024年には、脆弱性の悪用と認証情報の侵害により、ランサムウェア攻撃が企業や組織を脅かすことが予測されています。その背景には、多くの企業がさまざまなシステムをクラウド化し、セキュリティをアカウント認証に頼る部分が増えている点が挙げられます。もっとも、それはクラウドストレージのセキュリティがオンプレミスに劣っているというよりも、多要素認証や管理権限などの基本的なセキュリティ管理を怠ったり、ミスが発生したりするリスクがあるからです。

オンプレミスについて知りたい方はこちら

クラウドストレージのセキュリティについて知りたい方はこちら

一口にランサムウェアといっても、さまざまな種類があります。そして主な類型は以下の2つです。それは画面ロック型と暗号化型ですが、画面ロック型ランサムウェアはやや原始的なタイプのもので、2015年頃からランサムウェアの主流は暗号化型へと移行してきました。暗号化型が優勢になった理由は仮想通貨が広く利用されることと関係があることが指摘されています。

暗号化型

暗号化型のランサムウェアは、攻撃対象となった端末内のすべて、もしくは大部分のデータを暗号化して使えないようにします。暗号化型の代表的な例として、世界的に甚大な被害をもたらした「WannaCry」(後述)があります。暗号化型が優勢になったのは、企業が保有する個人データの量が増え、その重要度が増していることから、それを暗号化することで、サイバー犯罪者は多額の身代金を要求できるようになったからです。

画面ロック型

画面ロック型は暗号化型よりも原始的なタイプのマルウェアです。画面にどんな手段を講じても閉じないウインドウを表示したり、デスクトップに壁紙を表示したりすることで、コンピュータを操作不能にします。

暗号化型に比べて駆除しやすいといわれていましたが、その分、誰でも簡単に生成、拡散できるため、2007年〜2010年ごろ全世界的に台頭しました。しかし、2015年頃からは暗号化型のランサムウェアが増加しています。

参考:カスペルスキー 「ランサムウェア、その歴史」

ここでは、さらにランサムウェアの種類を細かく見ていきます。「ばらまき型」、「標的型」、「RaaS(ラース)」です。従来のランサムウェアはばらまき型でしたが、近年標的型へ移行してきています。また、SaaSならぬRaaSがランサムウェア被害拡大に拍車をかけています。大切なのは、なぜそうした変化が生じているかということです。自社の情報資産を守るためにはまず敵を知ることです。

ばらまき型ランサムウェア

その名の通り、無差別にフィッシングメールをばらまき、感染した企業や組織から身代金を奪うタイプのランサムウェアです。各企業や組織から多額な身代金を奪うよりも、攻撃対象を広げることで一定程度の「利益」を確保しようするものです。 ばらまき型は身代金の要求額は固定であることが多いですが、次項で説明する標的型の場合、サイバー攻撃者は標的組織の規模によって要求額を変化させます。

サイバー攻撃とは何かを知りたい方はこちら

標的型ランサムウェア

近年、ばらまき型に変わって増加しているのが標的型ランサムウェアです。このタイプは企業や組織を無差別に攻撃するのではなく、狙い撃ちにします。攻撃対象は大企業に絞られ、調査や攻撃は綿密に行われます。身代金の額もどんどん巨額になる傾向にあり、ばらまき型の身代金は数万〜数十万円だったのが、標的型では数億〜数十億円にのぼるともいわれています。

RaaS(ラース)

ここでいうRaaSとは「Retail as a Service(小売のサービス化)」ではなく、「Ransomware as a Service」(ランサムウェアのサービス化)のことです。

サイバー犯罪組織によって開発されたRaaSは、熟練したハッカーだけでなく、専門的な知識を持ち合わせない素人のハッキング参入を可能にしました。RaaSにはランサムウェア攻撃を仕掛けるためのキットが含まれており、まるでSaaSのように、支払う「利用料」によって機能やサポートにランクが設けられています。それに加えてサイバー攻撃が成功すれば、アフィリエイトは支払われた身代金からコミッションを支払うという仕組みです。

これまで発見されたランサムウェアは200種類を超えるといわれています。それらすべての特徴を把握し、感染経路や自社の機密データを保護する方法について理解することは容易ではありません。そこで、ここでは広範囲に被害をもたらしているランサムウェアのうち6つを取り上げます。

WannaCry

上述したように、WannaCryは暗号化型のランサムウェアの1つです。2017年5月に世界中で猛威をふるい、合計約23万台ものコンピュータに被害をもたらしたといわれています。

主な攻撃対象はMicrosoft Windowsですが、同社は事前にWannaCryからシステムを保護するためのセキュリティパッチをリリースしていました。にもかかわらず、多くのユーザや企業がシステムのアップデートをしていなかったために、被害が拡大してしまいました。

Locky

Lockyは2016年初頭に登場し、全世界ですでに100を超える国で検出されています。主に「請求書通知」を装ったメールに添付されたファイルを通じて感染します。Lockyは「ばらまき型」に分類されますが、その数は年を追うごとに増大しており、2016年当時1日5万通だったものが、2017年には1日2,300万通まで急増しました。身代金はビットコインで支払われる仕組みです。

Bad Rabbit

2017年10月頃から登場したBad Rabbitは当初、ロシアや東ヨーロッパを中心に被害をもたらしていましたが、その後日本でも被害が確認されています。Bad Rabbitが急速に拡大した理由にその感染経路が挙げられます。ニュースや情報関連の公式サイトを閲覧するだけで感染する「ドライブバイダウンロード攻撃」であり、ユーザが気付いたときにはすでに手遅れになっています。

PETYA/GoldenEye

2017年6月頃からヨーロッパを中心に確認されたPETYA/GoldenEyeは感染すると強制的にコンピュータが再起動、身代金要求のメッセージ画面が表示されます。恐ろしいドクロの画面が表示されることもあり、被害者を恐怖に陥れます。さらに、オフィスなどでは1台が感染するとネットワークを経由して別の端末に感染が広がる可能性もあります。

SNAKE(EKANS)

SNAKE(EKANS)は特定の企業や組織を狙う標的型の1つです。日本企業の中では、大手自動車メーカーであるホンダが攻撃を受け、2020年6月に工場が操業停止に追い込まれました。そもそも、このランサムウェアは産業用制御システムを念頭において設計されていると指摘されています。

CryptoWall

CryptoWallも標的型ランサムウェアであり、特定の企業や組織を名乗って送られてきたメールに添付されているファイルを開いたり、記載されているURLをクリックしたりすることで感染します。2014年以降、何度かバージョンアップすることで、強力になっています。感染の大部分は米国、カナダ、オランダ、ドイツで発生しており、身代金はビットコインによる支払いが要求されます。

参考:HP 「ランサムウェアとは。感染の種類と事例、万が一かかった時の対策方法まで徹底解説」

ここでは、ランサムウェアの主な感染経路について解説します。文字通りのウイルスについても、重要なのはマスクや手洗いをするなどして感染しないように予防することです。ランサムウェアも全く同じです。感染してからでは遅いので、端末内部にランサムウェアを感染させないため、感染経路にいつも気を配っておかなければならないのです。

VPN

VPNとは、「仮想プライベートネットワーク(Virtual Private Network)」のことです。インターネットに特定の人だけが利用できる仮想の専用線を設定することを指します。

2024年3月に警察庁が公開した「令和5年におけるサイバー空間をめぐる脅威の情勢等について」によると、2023年のランサムウェア被害の63%はVPN機器からの感染でした。テレワーク等に利用される機器等の脆弱性を利用して侵入したと考えられます。

リモートデスクトップ

リモートデスクトップは、自宅のPCなどから遠隔地にあるオフィスのホストPCを操作できる技術のことであり、テレワークの拡大に大きな役割を果たしました。リモートデスクトップを感染経路として用いるランサムウェアとして2020年9月頃から急増している「Phobos」があり、日本国内においても深刻な被害をもたらしています。

メール(添付ファイル)

近年増加している標的型ランサムウェアにおいては、取引先の社員や顧客になりすまして送られてくるメール、および添付ファイルが感染経路として用いられています。ビジネスにおいて「怪しいメールは開かない」、「URLや添付ファイルをクリックしない」のは常識ですが、件名が「請求書」や「見積書」となっているため、警戒心がゆるみ、思わず開いてしまうのです。

Emotet(エモテット)感染対策や対処法について知りたい方はこちら

Webサイト

Webサイトを用いた感染方法には大きく分けて「水飲み場型攻撃」と「フィッシングサイト」があります。水飲み場型攻撃とは、攻撃の対象となるユーザがよく訪れるWebサイトを改ざんし、そこに不正プログラムを仕掛けておく手法です。この場合、改ざんされたWebサイトを訪れるだけで感染してしまいます。

それに対して、フィッシングサイトとは、ECサイトや金融機関のサイトなどに偽装したWebサイトのことを指します。

外部メモリ

外部メモリとは、USBメモリや外付けのハードディスクなどを指します。かつて企業内で情報を共有する場合、外部メモリを介してやりとりすることがほとんどでした。この場合、外部メモリがランサムウェアに感染していたら、端末に差し込むだけで自動的に読み込みが始まり、ランサムウェアがインストールされてしまいます。

参考:株式会社大塚商会 「ランサムウェアとは? 感染経路や被害の影響、対策方法についてご紹介」

ランサムウェア攻撃は一般的に①初期侵入、②内部活動、③データ持ち出し、④ランサムウェア実行という4つのフェーズを経ます。

1. 初期侵入

企業や組織のネットワークに侵入するために、主にVPN機器などのネットワーク機器の脆弱性や、リモートデスクトップの脆弱なパスワードが標的にされ、悪用されます。また、受信者の関心を引く内容、あるいは重要だと思われるようなメールを用いて、添付ファイルを開かせる手口もあります。添付ファイルを開いたら最後、ランサムウェアが自動的にインストールされます。

脆弱性とは何かを知りたい方はこちら

2. 内部活動

攻撃者は遠隔操作ツール(RAT)を用いて、できる限り強力な権限を取得しようと試みます。内部活動においては多くの場合、セキュリティソフトによって検知・検出されないよう正規ツールが用いられます。こうした攻撃者の手口は正規の環境を悪用する「環境寄生型」と呼ばれます。

3. データ持ち出し

強力な権限を得て内部ネットワークの機密情報や個人情報にアクセスできるようになった攻撃者は、それらを窃取し、持ち出します。データの持ち出しまでの時間はさまざまですが、最新型のランサムウェアの場合、初期侵入からデータ持ち出しまでの平均所要日数は1週間程度といわれています。

参考:EnterpriseZine 「侵入からデータ流出までたった6.55日 最新ランサムウェア被害から対策を考える」

4. ランサムウェア実行

最終段階として標的となった組織に対してランサムウェアを展開し、実行します。その際、セキュリティソフトを停止しファイルを暗号化したら、端末上に身代金要求画面を表示し、相手を脅迫するのです。

二重の脅迫(ダブルエクストーション)

上述した近年増加している「二重の脅迫型ランサムウェア」とは「暴露型」、「侵入型」とも呼ばれています。単にデータを暗号化するだけでなく、盗取したデータをWebサイト上で暴露します。つまり、データ復元のための身代金要求と、支払いがない場合は不特定多数に公表すると迫ることで金銭を要求する、二重の脅迫というわけです。

.jpg)

大阪商工会議所が2017年に従業員50人以下の建設、製造、卸売、サービス業を中心とした中小企業に対して行った調査によると、315社中97社、実に30%近くがサイバー攻撃の被害を受けており、中でもランサムウェアに感染した企業は全体の7%である22社にも及びました。さらに同商工会議所が2019年5月にサプライチェーン上に対して行った調査では、4社に1社がサプライチェーン上の取引先のサイバー攻撃被害が自社に及んだ経験があるにも関わらず、約7割がサプライチェーン上の取引先のサイバー攻撃に対する取り組み、被害について把握していないという実態が明らかになりました。

また、NTTビジネスソリューションズが2022年4月に行った調査でも、サイバー攻撃被害発生時のサプライチェーンへの影響認識は役職別で差異があることが明らかになりました。自社がサプライチェーン攻撃の被害にあった場合でも3割以上の経営層・役員は「サプライチェーンへの影響はない」と回答したとのことです。

ランサムウェアが登場したのは最近だと多くの方は考えているかもしれませんが、このプログラム自体は約30年前から存在していました。しかし、日本だけでなく、海外の大企業や行政機関や医療機関、世界各地のプラットフォームを脅かす存在になったのは、近年のことです。ここでは、その中の主な被害事例を紹介します。

石油パイプラインへの攻撃

2021年5月にアメリカの石油パイプライン企業Colonial Pipeline(コロニアル・パイプライン)はサイバー攻撃を受け、5日間にわたる操業停止に追い込まれました。このランサムウェア攻撃を仕掛けたのはDarkSide(ダークサイド)という犯罪者グループで、440万ドルの身代金を要求するとともに、支払われない場合は盗取したデータを公表するという二重の脅迫を行いました。

同社は米東海岸の燃料供給の約45%を担っていたため、ガソリン供給に混乱が生じ、結果的に要求された身代金を支払わざるをえなくなる状況に追い込まれました。

国内大手自動車メーカーへの攻撃

2022年2月26日にトヨタの主要取引先である小島プレス工業がランサムウェア攻撃を受けました。被害拡大を防ぐため、同社はすべてのネットワークを遮断した結果、業務継続に必要なシステムも停止、その影響は部品供給先にも波及しました。3月1日にはトヨタ自動車が国内全14工場28ラインの稼働を停止しました。

結果的に工場の稼働停止は1日だけでしたが、合計1万3,000台以上の生産に影響が出たといわれています。

国内大手ゲーム会社への攻撃

2020年11月、大手ゲーム会社カプコンはサイバー犯罪集団「Ragnar Locker(ラグナロッカー)」の攻撃を受け、顧客や株主情報など最大35万件の個人情報を盗取されました。カプコンも二重の脅迫を受け、データの公表を防ぐために1,100万ドルの身代金を支払うように要求されましたが、それに応じなかったようです。

国内地方病院への攻撃

2021年10月に徳島県のつるぎ町立半田病院はランサムウェアの攻撃を受け、院内のカルテが見られなくなるなどの被害を受けました。感染経路はVPN装置だったといわれています。その後、2022年1月4日に通常診療を再開しました。個人情報の漏えいは確認されませんでした。

しかし、2022年10月になって、犯行声明を出した「ロックビット」が「病院側から3万ドルを受け取り、復元プログラムを提供した」と主張していると一部メディアが報道し、物議を醸しました。

国内酒蔵メーカーへの攻撃

月桂冠は2022年4月にランサムウェア攻撃を受け、最大3万件の個人情報が盗取された可能性があるとしました。同社によると外部に持ち出された痕跡は確認されていないとのことですが、「ダークウェブ」において悪用されるリスクもあります。

侵入の経路としては、インターネット回線に接続したネットワーク機器の脆弱性が悪用された可能性が高いとされています。

名古屋港のコンテナターミナル管理システムへの攻撃

前述したように2023年7月、名古屋港に5つあるコンテナターミナルを一元的に管理するシステムがランサムウェアに感染し、サーバのデータが暗号化されました。復旧まで約3日を要し、最終的に約2万本のコンテナ搬出入に影響があったと推計されています。

国交省の調査によると、ランサムウェアの感染経路はいくつかの可能性が考えられるものの、被害状況からVPN機器からの侵入によるものとの説が有力視されています。

大型商業施設の運営会社への攻撃

2024年2月、西日本で大型商業施設「ゆめタウン」などを運営するイズミの社内システムがランサムウェア攻撃を受けました。同社は被害の拡大を防ぐためにグループ全体を含む全サーバを停止し、社内外のネットワークも遮断、これにより基幹システムや財務会計システム、データの共有ファイルサーバも使用不能に陥りました。

さらに同社は、ランサムウェア攻撃の影響で、クレジットカードの会員の氏名、電話番号、住所、生年月日、性別など最大約778万件の情報が漏えいした可能性があるとしています。

以上で、ランサムウェアの種類や感染した場合に発生する甚大な被害について説明しました。「どれだけ注意していても避けられない」と最初から諦めるのではなく、中小企業であってもランサムウェアに感染しないための防止対策をできるだけ講じておくことが重要です。ここでは、主な感染防止対策7つについて説明します。

ランサムウェアの感染防止対策

前述したように、ランサムウェアはメールやWebサイト等から感染します。そのため、感染を防ぐためには、そうした感染経路を踏まえておくことが大切です。ここでは、ランサムウェアの主な感染防止対策4つについて解説します。それは、ウイルス対策ソフトを導入し、パスワードを徹底的に管理し、VPN機器の脆弱性対策を講じ、不審なメールやサイトを開かないことです。

ウイルス対策ソフトを導入する

ランサムウェアの感染を防止するために、必ずやっておかなければならないのはウイルス対策ソフトの導入です。ウイルス対策ソフトは、新たにリリースされるランサムウェアに対応するために日夜アップデートされています。定期的に定義ファイルを更新して最新の状態を保つことで、マルウェアやハッキング等を仕掛けられるリスクを軽減できます。

ウイルス対策やパッチ管理など、クラウドバックアップの多彩な機能を知りたい方はこちら

パスワードは徹底的に管理する

もし、パスワードが初期設定のままだったり、容易に見抜かれるものだったりする場合は速やかにパスワードを変更しましょう。総当たり攻撃でパスワードが見破られるまでの時間は、パスワードの桁数が多ければ多いほど長くなります。

また、可能なら、2要素認証等の強固な認証手段を導入するほか、IPアドレス等によるアクセス制限と組み合わせるのが理想でしょう。

VPN機器の脆弱性対策

VPN機器の脆弱性対策として、VPNの認証パスワードは複雑にし、頻繁に更新するようにしましょう。また、「Windows OSの脆弱性」を狙ったWannaCry のような犯行を防ぐためにも、OS等の脆弱性パッチは常に最新のものを適用する必要があります。VPN接続時に不明点やトラブルがあれば、早急に運用担当者に問い合わせることをおすすめします。

不審なメールやサイトを開かない

不審なメールやサイトに注意しましょう。例え、知人や企業等からの電子メールと思えるものであっても、送信元が詐称されていたり、件名だけでは不正なメールと見抜けなかったりするものがあります。添付ファイルやリンク付きのメールは、必ず真意を確かめてから開くよう心がけましょう。また、フィッシングメールの対策トレーニングを社内で実施することも不可欠です。

ランサムウェアの感染リスク軽減対策

ランサムウェアに感染してしまった場合も、以下の対策を講じていれば被害を最小限に抑えることが可能です。それは、ちょうどウイルス感染しないためにマスクや手洗いを徹底するだけでなく、高い免疫力があればウイルスが体内に広がらないことに似ています。ここでは、3つの方法を取り上げます。どの規模の企業もすぐに導入できるポイントです。

ネットワーク内に不審なアクセスがないか監視する

ランサムウェアの感染リスクを軽減するためには、ネットワーク内に不審なアクセスがないか常に監視しておきましょう。日頃からネットワーク内をモニタリングしておけば、不審なアクセスを早期発見でき、感染拡大を抑えられます。OS のログ監視機能や EDR(Endpoint Detection and Response)製品の活用がおすすめです。

アクセス権限の範囲は最小限にとどめる

ランサムウェアの被害を最小限に抑えるためには、人為的なミスもできるだけ減らすための工夫が必要です。例えば、被害の範囲が拡大しないよう、ユーザアカウントに割り当てる権限やアクセス可能とする範囲などは必要最小限にとどめるようにしましょう。それに加え、誰にどのようなアクセス権限を与えるかを「見える化」するなどの対策も講じましょう。

こまめにバックアップを取る

ランサムウェアによる暗号化からデータを守るためには、こまめにバックアップを取ることは欠かせません。しかし、ランサムウェアによってバックアップデータが暗号化される事例も報告されているため、バックアップはネットワークから切り離して行うようにしましょう。後述しますが、バックアップの際にはアメリカ国土安全保障省が提唱した「3-2-1ルール」を検討します。

クラウドバックアップとは何かを知りたい方はこちら

クラウドバックアップのおすすめサービスについて知りたい方はこちら

ランサムウェアに感染しないように対策を講じ、仮に感染した場合にも被害が拡大しない措置をとりますが、万が一ランサムウェアに感染してしまった場合は、感染を拡大させないためにも早急な対処が必要になります。ここでは、3つの対処法について解説します。それは、感染状況を確認し、ネットワークを切断し、警察に通報することです。

感染状況を把握し組織内で共有する

ランサムウェアに感染したらまずすべきこと、それは感染状況を把握し、組織内で共有することです。簡単なことではありませんが、落ち着いて現状を分析しなければ解決策は見えてきません。

具体的には、感染したファイルやサーバ、データを特定し、ログを参考に不審なプロセスを特定し、外部に通信が送出されていないか状況を確認します。そして、把握した感染状況は組織全体で共有し、支店や提携会社などにも速やかに連絡しましょう。

インターネットや外部サーバを切断する

インターネットや外部サーバにつながっている限り、ランサムウェアの感染が広がる可能性があります。そのため、被害を最小限に食い止めるために、できるだけ早くインターネットや外部サーバを切断するようにしましょう。LANケーブルでつないでいるなら、すぐに抜きます。また、無線LANやWi-Fiでつながっている場合はルーターなどの機器の電源をオフにします。

警察のサイバー犯罪相談窓口などに相談・通報する

警察のサイバー犯罪相談窓口などに通報、相談することも忘れないようにしましょう。被害を受けた企業としてはできるだけその事実を知られたくないはずです。できれば、内部だけで解決したいと願う気持ちもあるでしょう。しかし、自社の利益だけでなく、社会全体のことを考えれば、被害を拡大させないようにすることが大切です。そうすることで、結果的には顧客や取引先との信頼関係も維持できるのです。

バックアップの世界では、データを完璧に守るためには「3-2-1ルール」を遵守する必要があるといわれています。「3-2-1 ルール」は、もともと米国土安全保障省のCISAが運営するセキュリティ組織US-CERTが2012年に提唱したものですが、当初は手間がかかりすぎて現実的ではないと考えられていました。しかし前述したように近年のランサムウェアのまん延、高度化からデータを守るためのルールとして再評価されるようになっています。

3-2-1ルールとは、以下の3つのルールのことです。

・3つのバックアップを作成する

・2つの異なるメディアに保存する

・1つは離れた場所にバックアップする

3つのバックアップを作成する

バックアップが1つや2つだけだと、元のデータだけではなく、そのバックアップも消失してしまったり破壊されてしまったり、という事態が考えられます。3つのバックアップを作成することで、こうした可能性を限りなく低くすることができます。

2つの異なるメディアに保存する

1つの方法だけでバックアップを取っていると、同じ理由でデータが壊れてしまうかもしれません。DVDとハードディスク、テープとオンライン、などのように2つ以上の方法で保存していれば安心です。

1つは離れた場所にバックアップする

もし自宅やオフィスが、火災に遭ってしまったら? 日本は地震も多いので、そうした災害の被害に遭ってしまうこともありえます。そんなとき、1つの場所にすべてのバックアップが置いてあったら大変です。少なくとも1つは離れた場所にバックアップを取っておくことで、火災や水害、地震などにも備えることができます。

BCP対策とは何かを知りたい方はこちら

(3).png)

クラウド型のバックアップサービスは、上記の「3-2-1ルール」にぴったりの、とても有用な選択肢だといえるでしょう。クラウドに保存することで、普段のオフィスから離れた場所にバックアップを取ることになりますし、DVDやハードディスクといった既存の方法とは別にデータを保存できます。

使えるねっとのクラウド型バックアップサービス、「使えるクラウドバックアップ」もぜひチェックしてみてください。簡単設定で設備投資も一切不要、しかもファイルだけではなく、すべてのアカウントや設定、OSまで一緒にバックアップするという、とても画期的で安心なサービスといえるでしょう。

また「使えるクラウドバックアップ」は、ランサムウェア攻撃からデータを守るための人工知能ベースのテクノロジー、「アクティブプロテクション」を標準搭載。ファイル、バックアップデータ、バックアップソフトへの疑わしい改変を即座に検出・遮断し、すぐにデータ復旧することで大切なデータを保護します。

既知のランサムウェアはもちろん、未知のランサムウェア攻撃を識別する上でも効果的です。

ランサムウェアに感染!アクティブプロテクションを使用した場合/使用しなかった場合の、検証ビデオはこちら

用途や容量に合わせて多彩なプランから選べるクラウドバックアップは月単価2,200円(税込)から、多くの中小企業の皆さまに長く使っていただきたいと思っています。

30日間の無料トライアルも実施中、是非お気軽にお試しください。

使えるクラウドバックアップの詳細はこちら>>

.jpg)

ランサムウェアの身代金を払わないとどうなるの?

ランサムウェアの身代金を払わなければデータの暗号化が解除されない、とサイバー攻撃者は脅迫しますが、仮に支払ったとしてもデータの安全が保証されるわけではありません。ランサムウェア攻撃を受けた時点でデータが破損していることもありますし、再度ランサムウェア攻撃や脅迫を受けるリスクを助長することにもなりかねません。

ランサムウェアの潜伏期間はどのくらい?

ランサムウェアの潜伏期間とは、端末がランサムウェアの初期侵入を受けてから、最終的にデータを持ち出されるまでの期間のことです。平均潜伏期間は15日間といわれています。しかし、最新のランサムウェアでは、その期間はさらに短縮される傾向にあります。潜伏期間が短ければ短いほど、対策を講じるのが難しくなります。

ランサムノートの意味とは?

ランサムウェアとは、身代金を要求するマルウェアですが、ランサムノートとは、身代金を要求する文書のことです。企業や組織の端末がランサムウェアに感染した場合、パソコンの画面などに、データがすでに暗号化され、専用のロック解除のソフトウェアがなければファイルの復元は不可能であること、そのためには身代金の支払いが必要であることなどが通知されます。

.jpg)

お電話でのお問い合わせはこちら:03-4590-8198

(営業時間:10:00-17:00)

警察庁が発表した「令和5年上半期におけるサイバー空間をめぐる脅威の情勢等について」によると、2023年上半期に警察庁に報告された企業・団体等におけるランサムウェア被害の件数は103件でしたが、そのうち約6割は中小企業でした。このことから大企業だけでなく、中小企業でも情報セキュリティ対策が重要であることが分かります。

しかし、「中小企業における情報セキュリティ対策に関する実態調査」報告書(2021年度)によれば、過去3期において「IT投資」を行っていないと回答した企業は30%、「情報セキュリティ対策投資」を行っていないと回答した企業も33.1%に上りました。サイバー攻撃に加えて災害やシステム障害などのリスクも考えると、BCP(事業継続計画)の策定も不可欠です。

ここでは、中小企業の情報セキュリティ、BCPに欠かせないソリューションであるクラウドバックアップについて取り上げます。

クラウドバックアップの法人向けお勧めサービスはこちら

目次

情報セキュリティ5か条とは?

サイバー攻撃の手口を理解する

5か条+1で「事業継続対策」が重要

中小企業にとってのクラウドバックアップのメリット

クラウドバックアップの成功事例

使えるクラウドバックアップ:ウイルス対策とデータ保護を兼ね備えた統合型ソリューション

FAQ

中小企業の情報セキュリティ対策はどこから始めたらよいのか分からないという方も多いでしょう。その場合に参考になるのがIPA(独立行政法人 情報処理推進機構)が提唱している「情報セキュリティ5か条」です。以下で一つずつ解説します。

OSやソフトウェアは常に最新の状態にしよう!

OSやソフトウェアのアップデートをせずにそのままにしていると、セキュリティ上の問題点を悪用したサイバー攻撃の対象になるリスクが高まります。WindowsOSの場合はWIndowsUpdate、macOSの場合はソフトウェア・アップデートをするなど、ベンダの提供するサービスを定期的に実行しましょう。また、テレワークで利用するパソコン等のソフトウェアやルーター等のファームウェアを最新版にします。

ウイルス対策ソフトを導入しよう!

ウイルス対策ソフトを導入し、ウイルス定義ファイルは常に最新の状態にしておきます。一般的にウイルス定義ファイルは自動的に更新されるように設定されていますが、念のため設定を確認するようおすすめします。また、マルウェアの種類も多岐に渡りますので、総合型のセキュリティ対策ソフトの導入をご検討ください。

パスワードを強化しよう!

パスワードの基本は「長く」「複雑で」「使い回さない」ことです。具体的には、パスワードは10文字以上にします。また、大文字、小文字、数字、記号を含め、自分の名前や電話番号、誕生日、簡単な英単語などをパスワードに含めるのは控えましょう。さらに可能なら多要素認証や多段階認証を採用するとよいでしょう。

共有設定を見直そう!

ウェブサービス、ネットワーク接続の複合機などを利用するときは、無関係な人から情報をのぞき見られないようにファイル共有範囲を限定します。テレワークで使用するパソコンなどの端末も他者と共有しないようにし、共有せざるを得ない場合は別途ユーザアカウントを作成しましょう。

脅威や攻撃の手口を知ろう!

サイバー攻撃の手口やマルウェアの種類について、最新の情報を入手して対策をとります。具体的には、IPAなどセキュリティ専門機関のウェブサイトやメールマガジンを活用しましょう。

上記「情報セキュリティ5か条」の第5条が述べていたように、中小企業にとってサイバー攻撃の脅威や手口を理解することが重要です。その上で、従業員教育やセキュリティソフトウェアの導入を行わなければ、対策としては不十分と言わざるを得ません。

サイバー攻撃の情勢は年々変化しますが、ここでは近年増大している代表的な3つの手口について解説します。

DDoS攻撃

DDoS(Distributed Denial of Service)攻撃とは、複数の端末から大量のパケットを攻撃対象であるWebサーバなどに送り付け、サービスを停止に追い込む手法です。大量のパケットによりサーバが高負荷状態に陥り、正常なアクセスに対するレスポンスが低下したり、サーバに接続されている帯域が消費されたりすることで、正常なサービス提供ができない状態になるのです。

DoS攻撃は1台の端末からの攻撃であるのに対し、DDoSは複数の端末から一斉にサイバー攻撃をすることから、攻撃対象のサーバにより大きな負荷をかけます。そして、一般にDDoS攻撃は、無関係のPCを「踏み台」にして行われるため、サイバー攻撃の「仕掛け人」を見抜くのが難しいといわれています。

標的型メール攻撃

標的型攻撃メールとは、特定の企業や個人を対象に、機密情報や知的財産を盗取する目的で送信されるメールのことです。同僚や取引先からのメールを装って送られるため、受信者は本物のメールと見分けがつかず、多くの場合、セキュリティソフトによっても検出されません。受信者がそのメールに添付されているファイルをダウンロードして開いたり、メール本文にあるリンクにアクセスしたりすると、端末やネットワーク内の機密情報が漏えい、あるいは他の端末にもウイルスが拡散するなどして被害が拡大します。

ランサムウェア

ランサムウェアとは、マルウェアの一種であり、感染するとパソコン内のデータを暗号化して使用できない状態にし、そのデータに対する対価として金銭や暗号資産を要求する不正プログラムのことです。近年では、データを暗号化するだけでなく、「対価を支払わなければデータを公開する」などと要求する二重恐喝(ダブルエクストーション)の手口も増加しています。

ランサムウェアについて知りたい方はこちら

サイバー攻撃について知りたい方はこちら

前述したIPA提唱の「情報セキュリティ5か条」を徹底することで、中小企業はサイバー攻撃から自社の情報資産やシステムを守ることができます。しかし、当然ながら完璧な防御はありません。そのため、より現実的な対策として、万が一攻撃された場合の復旧策についても前もって考えておかなければなりません。それが「5か条+1」の「事業継続対策」です。

この考え方はサイバー攻撃だけに当てはまるわけではありません。災害大国である日本では、企業の拠点がどこであっても常に災害のリスクを想定しておかなければならず、政府も災害に備えて事業継続計画(BCP)を策定するようにすすめています。事業継続計画を前もって作っておくなら、万が一事業活動が中断された場合でも目標時間内に重要な機能を復旧させ、自社のマーケットシェアや企業評価の低下、顧客取引の競合他社への流出などを最小限にすることができます。

中小企業がBCPを策定するにあたっては、中小企業庁が公開している「中小企業BCP策定運用指針」が参考になります。その指針に従って作業することで自社にとって最適なBCPを作ることができますが、一度作ってしまえばそれでよいというわけではありません。BCPは経営戦略の一環であるため、立案し、運用体制を確立したら、日常的に策定・運用サイクルを回していくことがポイントです。

BCPの具体的内容は各企業の中核事業や従業員数などによって異なり、多岐に渡りますが、「中小企業BCP支援ガイドブック(中小企業庁)」によると、事前対策の例として以下のような枠組みが提唱されています。

|

人

■安否確認ルールの整備

■代替要員の確保

|

情報

■重要なデータの適切な保管

■情報収集・発信手段の確保

|

|

物

■設備の固定

■代替方法の確保

|

金

■緊急時に必要な資金の把握

■現金・預金の準備

|

出典:「中小企業BCP支援ガイドブック」p40(中小企業庁)

(https://www.chusho.meti.go.jp/bcp/2018/180420BCPshiryo1.pdf)

「情報」の部分で示されているように重要なデータを適切に保管するためにはバックアップが不可欠であり、どの中小企業にとってもBCPに含めておきたい施策の1つです。

中小企業のBCPにはクラウドが最適な理由を知りたい人はこちら

中小企業のBCP対策としてデータバックアップを検討する際、その方法には大きく分けてオンプレミスとクラウドの2つがあります。ここでは、中小企業にとってクラウドバックアップ(オンラインバックアップ)を選択するメリットについて解説します。

コスト削減に役立つ

中小企業がクラウドバックアップを利用する1つ目のメリットとして、コスト削減に役立つ点が挙げられます。

オンプレミスを選択して自社サーバを準備する場合、物理サーバはもちろんのこと、アプリやライセンスを取得するためにも費用が発生します。しかし、クラウドストレージであれば、ほとんどの場合、初期コストはかからず、利用したストレージの容量やアカウントの数の分だけ費用を支払います。

また、社内でサーバを設置してバックアップしようとすれば、専門スタッフがシステムを構築し、保守・点検を続けなければならず、人的コストもかかります。この点、クラウドバックアップであれば、外部のクラウドストレージサービスを提供してくれる事業者が一手に引き受けてくれるため、社内リソースの削減にも役立ちます。

セキュリティを強化できる

中小企業がクラウドバックアップを利用する2つ目のメリットは、データセキュリティを強化できる点です。

オンプレミスでは基本的に社内のサーバにデータをバックアップしますが、クラウドバックアップの場合、社内のネットワークと切り分けた場所(データセンター)に保管します。そのため、万が一社内ネットワークがランサムウェアに感染するなどしても、バックアップ自体は感染から守ることが可能です。

企業規模に合わせて柔軟に利用できる

中小企業がクラウドバックアップを利用する3つ目のメリットは、企業規模に合わせて柔軟に導入できる点です。

オンプレミスの場合、いったん社内にサーバを設置すれば、簡単に増やすことは困難です。しかし、クラウドバックアップであれば、柔軟にストレージを増やせますし、ユーザアカウントも従業員数に合わせて簡単に増減できます。そのため、スタートアップ企業がスモールスタートをして、事業の成長に合わせて増えていくデータをバックアップするのにも適しています。

ここでは、実際にクラウドバックアップを導入し、情報セキュリティ対策に成功を収めた中小企業の事例を紹介し、その成功要因について考察してみます。

全国に400社近くあるクラフトビールメーカーの中でもトップシェアを誇る株式会社ヤッホーブルーイングは、「ビールに味を!人生に幸せを!」をミッションに、新たなビール文化を創出すべく事業を展開しています。こだわりのクラフトビールで根強いファンを獲得し、「よなよなエール」や「水曜日のネコ」などの製品で知られている企業です。

同社は受注や出荷、顧客管理などにさまざまなシステムを運用していますが、ここ数年バックアップで失敗が頻発するようになりました。当時はバックアップの状態が不安定で、バックアップが取れているのかどうか確信が持てない状態が続いたそうです。また、バックアップの仕組みに精通しているのが担当者1人のみで、属人性を排除したいという願いもありました。同時にBCP対策も念頭において、2018年5月頃から簡易な形でシステムを復元できるバックアップシステムの比較検討を始めたといいます。

クラウドバックアップのソリューションを比較検討するにあたっては、復元できるかどうかを定期的にテストすることが可能なソリューションを選ぶことを優先したといいます。また、将来的なサーバ拡張やIoTシステムの導入可能性も見据えて、バックアップ容量を柔軟かつ容易に変更・拡大したいという願いもありました。

加えて、同社の基幹系システムはクライアント/サーバシステムで、クライアント端末にはインターネットと接続する機能が残っており、万が一端末がランサムウェアに感染するとシステム全体に波及する可能性がありました。そのため、ランサムウェア対策機能の有無も重視されました。

こうした条件をすべて満たし、なおかつユーザインタフェースが使いやすく、他のサービスと比較してもリーズナブルに導入できたのが「使えるクラウドバックアップ」でした。

ヤッホーブルーイングでは2019年1月から使えるクラウドバックアップを正式に利用開始しましたが、最初のフルバックアップは約2時間でスムーズに完了、その後の毎日の増分バックアップも数分もかからずに終わるといいます。また、使えるクラウドバックアップの機能を利用して、毎日のバックアップ完了をメーリングリストに通知するように設定したところ、メンバーのバックアップに対する意識が大きく向上したようです。

同社では、将来的に基幹系システムのクラウド化も構想しており、ディザスタリカバリを含めたより包括的なデータ保護をクラウドを活用することで進めたいと思っています。

ヤッホーブルーイングの成功要因は、バックアップソリューションを検討するにあたって、自社にとっての最適解が何かを深掘りしたことといえるかもしれません。その結果、オンプレミスではなく、クラウドを活用したバックアップツールの導入にたどり着いたのです。

導入事例はこちら>>

.png)

クラウドによるバックアップツールはたくさんありますが、特におすすめなのが、前出の事例でも取り上げた「使えるクラウドバックアップ」です。使えるクラウドバックアップは、クラウドソリューションのグローバルリーダー、アクロニス社のクラウドソリューション「Acronis Cyber Protect」をベースにしたサービスです。

使えるクラウドバックアップが選ばれるのには主に3つの理由があります。

効率的かつ安全

使えるクラウドバックアップが採用しているのは、すべてのアプリ、ファイル、ユーザアカウント、各種設定、OSを含むシステムイメージ全体を一気にバックアップするイメージバックアップです。そのため、迅速かつ効率的なバックアップが可能ですし、復元もスピーディーに行えます。

さらに、ファイルをアップロードする前に米軍も採用する「AES-256」で暗号化、長野県のデータセンターで大切に保管します。

高度なランサムウェア対策

「中小企業のセキュリティ対策とクラウド活用(内閣サイバーセキュリティセンター)」によると、2016年において9割近くの中小企業がウイルス対策ソフトでセキュリティ対策を実施していました。

この点、使えるクラウドバックアップはウイルス対策も兼ねられるため、自社の情報セキュリティはさらに堅牢になります。使えるクラウドバックアップは、AIテクノロジー「アクティブプロテクション」を搭載し、ランサムウェアやウィルス等のマルウェア対策が可能な包括的サイバープロテクションを実現します。

圧倒的コストパフォーマンス

中小企業にとってクラウドバックアップツールの導入を検討する際に重要なコスト面でも、使えるクラウドバックアップは優れています。初期費用は不要で、月額2,200円~の低コストでPCからサーバまであらゆるデータをバックアップします。

30日間の無料トライアルが可能です。是非お気軽にお問い合わせ下さい。

.jpg)

1. バックアップはなぜ必要ですか?

中小企業にとって情報資産の重要性は高まるばかりですが、それを狙ったサイバー攻撃が頻発しており、手口もより巧妙になっています。また、災害やシステム障害などのリスクも常にあります。

しかし、仮に上記の要因により事業が中断しても、データバックアップをしていれば事業継続が可能です。逆に、万が一の事態が発生したときに企業がバックアップを含め十分な対策をとっていなければ、信頼の失墜につながります。

2. クラウドバックアップの頻度はどのくらいが適切ですか?

バックアップの頻度が高ければ高いほど、安全性は担保できます。しかし、その分データの同期に手間がかかり、運用の負担がかかってしまいます。そのため、データ保管の重要性と運用負荷のバランスを考えながらクラウドバックアップを行いましょう。多くの場合、定期的に自動バックアップ(オートバックアップ)する設定も可能です。

3. 中小企業にクラウドバックアップがおすすめである理由は?

中小企業がバックアップツールを導入するにあたって、高いハードルになるのがコストです。また、リソースが限られているため、研修不要で簡単に使えるユーザインターフェースも重要でしょう。

クラウドバックアップはそのいずれもクリアしており、初期コスト不要で導入できます。しかも複雑な操作は不要なため、すぐに使える点が魅力。加えて、オンプレミスとは異なり、ネット環境さえあればどこでもバックアップ可能です。

「使えるクラウドバックアップ」の詳細はこちら>>

.jpg)

お電話でのお問い合わせはこちら:03-4590-8198

(営業時間:10:00-17:00)

2024年4月から介護施設のBCP(事業継続計画)対策が義務化されました。目的は、感染症や自然災害が発生しても、利用者が必要な介護サービスを受けられるようにすることです。

介護以外の業界でもBCPの重要性が改めて注目されています。今回は、中小企業にとってのBCPの意義や、BCP対策にクラウドソリューションをおすすめする理由についてご紹介します。

クラウドバックアップについて知りたい方はこちら

目次

BCPとは?

中小企業のBCPにはクラウドが最適

「使えるクラウドバックアップ」で簡単・お得に危機管理

FAQ

BCP(Business Continuity Plan/事業継続計画)とは、災害やサイバー攻撃など万が一の事態が発生したときに迅速にビジネス活動を再開できるよう、あらかじめ策定しておく計画や対策のことを指します。

中小企業庁が発行している「中小企業 BCP 支援ガイドブック(2018年3月)」は、BCP対策の本質について以下のように述べています。

「人・モノ・資金・情報が足りなくなるという状況の中で、短時間で対応できるようにするためには、あらかじめ何が起こりうるかを考えて、その時行うべきことを計画として定め、実際にその計画が実行できるように訓練を行うなどして備えなければなりません」

その上で、BCPは「被災後の事業継続を図っていくための経営戦略である」としています。理由は、BCPと経営改善で行うべきことは基本的に同じであり、いずれも限られた経営資源の中で短時間のうちに柔軟に判断し、行動を起こせるよう訓練し、対応能力を高めることだからです。

同ガイドブックによると、BCP対策には5つのポイントがあるとしています。

・重要商品(事業)を特定すること

・復旧する時間を考えること

・取引先とあらかじめ協議しておくこと

・代替策を用意・検討しておくこと

・従業員とBCPの方針や内容について共通認識を形成しておくこと

BCP対策を講じておくことで、たとえば以下のような不測の事態に見舞われた際にも事業を滞りなく継続させることができます。

・巨大地震、水害などの自然災害

・ランサムウェアをはじめとするサイバー攻撃

・オフィスや事業所における火災

・パンデミックの長期化

ランサムウェア対策や被害事例を知りたい方はこちら

仮にBCP対策をしていなかった場合、上記のようなトラブルや災害が起きたときに「ビジネスに必要な書類・データが消失してしまった」「社内のサーバやパソコンのシステムが被害を受けて修復に時間がかかる」「オフィスが使用不可の状態になった」などといった理由で事業の速やかな復旧が難しくなってしまいます。結果として、取引先や顧客、消費者からの信用度が低下し、経営基盤が脆弱な中小企業やスタートアップであれば事業破綻につながるリスクも否定できません。

BCPというと「大企業のもの」というイメージがあるかもしれませんが、経営体力に不安がある中小企業こそ、BCP対策をしていざというときに備えることが大切です。

実際、東日本大震災や新型コロナ禍では中小企業の倒産が相次いでおり、万が一への備えの重要性を浮き彫りにしています。中小企業庁が2024年1月に発表したデータによると、2023年の全国の倒産件数は8,690件で、前年比35.1%増でした。全業種で倒産数が前年を上回ったのは31年ぶりだったといいます。

クラウドストレージの比較を知りたい方はこちら

とはいえ、多くの中小企業にとって、予算や時間などのリソースは限られているため、BCP対策を行う余裕がないのも事実です。そこでおすすめなのが、クラウドソリューションの活用です。

BCPの一環としてクラウドソリューションを導入しておくと、以下のようなメリットがあります。

・データ消失前にクラウドに瞬時に切り替えることで、事業を継続できる

・パソコンのデータをなくしてしまっても、安全なクラウドサーバにすべてバックアップしてあるからすぐ復旧できる

・自然災害や火災などでオフィスが一時的に使えなくなっても、自宅からリモートで業務を継続できる

そのほか、クラウド導入によるBCP対策の特徴として、コストが安価でお手頃である点に加え、時間をかけずにすぐ導入でき、専門的な知識や複雑な設定は不要な点などもあります。 設備投資や時間に余裕がない場合にも比較的導入しやすいといえるでしょう。

ただ、BCP対策にクラウドを活用することにデメリットがないわけではありません。最大のデメリットは、災害などの緊急事態の際にネットワークが切断されるとクラウドにアクセスできなくなる点です。そのため、予備のネットワークを準備したり、冗長化したりしておくことが重要です。冗長化とは、必要とされる設備よりも多めに設置しておくことで、万が一のときにネットワークを停止しないようにシステム構築をしておくことです。また、クラウドのほかにもバックアップ先を用意しておき、リスクを分散しておきましょう。

各自治体では、BCP対策を促進するための助成金や補助金制度を実施しています。例えば、「BCP実践促進助成金」は都内の企業を対象にした、BCPの実践に必要な設備や物品の購入を支援する制度です。

助成限度額は1,500万円で、助成対象になる経費には、自家発電装置・蓄電池、安否確認システム、感染症対策の物品、耐震診断の費用などが含まれます。加えて、クラウドサービスによるデータのバックアップや、基幹システムのクラウド化も助成対象になることも覚えておきましょう。

.png)

使えるねっとのクラウドソリューション「使えるクラウドバックアップ」は、中小企業のBCP対策におすすめのサービスです。導入することでBCP対策の要とも言える「セキュリティ対策」と「バックアップ」を一元管理することが可能です。クラウドサービスなので初期投資も抑えられます。

使えるクラウドバックアップは、すべてのアプリ、ファイル、ユーザアカウント、各種設定、オペレーティングシステムを含むシステムイメージ全体を一気にバックアップする「イメージバックアップ」を採用しています。そのため、災害時にデータが消失しても、すぐに通常業務が再開できます。

ほかにも、使えるクラウドバックアップには以下のような特徴があります。

【使えるクラウドバックアップの特徴】

・あらゆるデバイスのアプリケーション、システム、データを安全にバックアップ

・迅速かつ信頼性の高い復元機能

・AIベースのテクノロジー「アクティブプロテクション」を搭載した高度なランサムウェア・マルウェア対策

・わかりやすい管理画面で直感的な操作

・すべてのデバイスを簡単に一元管理

・エンドユーザデバイスを遠隔操作で管理して時間もコストも節約

・事前にハードディスクの状態を可視化して、問題が発生する前に予測

・AES-256暗号化で安全にデータを転送

・月額2,200円~の低コストで導入可能

サイバー攻撃対策やパッチ管理等、クラウドバックアップの多彩な機能を知りたい方はこちら

無料トライアルも受付していますので、気になる方はぜひお気軽にお問い合わせください。

使えるクラウドバックアップのサービス詳細ページ>>

お問い合わせはこちら>>

(1)BCPと災害対策の違いは何ですか?

災害に備える点では共通しています。しかし、災害対策は災害時の被害を最小限に抑えることを目的にしているのに対し、BCPは事業をできるだけ継続するためのものです。つまり、BCPには災害対策に加えて、その先にあるビジネスの復旧のための取り組みも含まれます。

(2)どのような災害を想定して、BCPを策定すれば良いですか?

BCPの策定は企業経営を脅かすような突発的な緊急事態が生じたときに、いかに事業を継続するかが目的であり、特定の災害を想定しているわけではありません。しかし、あらゆるケースを想定すると策定が難しくなるのも事実であり、日本においては巨大地震を想定してBCPを策定することが一般的です。

企業のデータを守るために欠かせないのが、日頃の「バックアップ」。自然災害やPCのトラブルなど、思わぬ事態が発生しても事業を問題なく継続できるようにするために、とても重要です。

でも実は、「バックアップを取るだけ」では、BCP(事業継続計画)対策やDR(ディザスタリカバリ、災害復旧)対策として不十分なのをご存知ですか?この記事では、バックアップとセットで考えておきたい「バックアップテスト(リストアテスト)」について紹介します。

クラウドバックアップについて知りたい方はこちら

目次

バックアップが欠かせない理由

バックアップテストとは

バックアップテストはなぜ必要?

バックアップテストでチェックすべきポイント

バックアップテストの頻度はどれくらい?

バックアップには「クラウド」がおすすめの理由

「使えるクラウドバックアップ」なら低コストで使いやすい

FAQ

バックアップテストについて説明する前に、そもそも中小企業にとってバックアップが必要な理由を2つの観点から解説します。それはバックアップが「BCP対策」と「DR対策」に欠かせないからです。

BCP対策

BCP対策とは、緊急事態に被害を最小限に抑えるために「BCP(事業継続計画)」を策定したり、それに基づいて訓練したりすることです。

内閣府が発行した「事業継続ガイドライン」によると、「BCP(Business Continuity Planning)」とは「大地震等の自然災害、感染症のまん延、テロ等の事件、大事故、サプライチェーン(供給網)の途絶、突発的な経営環境の変化など不測の事態が発生しても、重要な事業を中断させない、または中断しても可能な限り短い期間で復旧させるための方針、体制、手順等を示した計画のこと」です。

いくら規模が小さくても、会社は決して経営者など一部の人だけのものではありません。従業員や取引先など、事業が中断すると影響を受ける人たちがたくさんいます。企業は緊急時に備えて保有している情報資産のバックアップを取得しておくことで、自社の価値を高めることができます。

BCP対策について詳しく知りたい方はこちら

DR対策

DR(Disaster Recovery)対策とは、災害が発生した場合に迅速にシステムをリカバリするための体制や計画のことです。BCP対策がさまざまな緊急事態に備えて事業全体の継続を目的にするのに対し、DR(ディザスタリカバリ)対策は災害時のシステム復旧を目的にしています。

そのため、DR(ディザスタリカバリ)対策においては単にデータのバックアップだけでなく、システムの複製まで念頭に置いておく必要があります。

ディザスタリカバリにつて詳しく知りたい方はこちら

バックアップテストは、「バックアップしたデータをちゃんとリストア(復旧)できるかどうか、平時にテストして確認・検証すること」を指します。緊急時に備えたシミュレーションとも言い換えられるでしょう。

定期的にきちんとバックアップしていても、もしバックアップしたそのファイルやフォルダをいざというときにリストアできなければ、何の意味もありません。

「データはいつもバックアップしているから大丈夫」と思ってしまいがちですが、意外と「バックアップしたのにリストアできない!」というトラブルは多いのです。

実際、警察庁の報告書「令和3年におけるサイバー空間をめぐる脅威の情勢等について」によると、サイバー攻撃を受けた101件の企業はバックアップを取得していたにも関わらず、そのうち71%にあたる72件の企業は「バックアップを復元できなかった」と回答しています。

新型コロナウイルスのパンデミックでも明らかになった通り、不測の事態はますます頻繁に企業や社会を襲うようになっています。地震大国の日本では、今後も自然災害がいつどこで発生するかわかりません。

そうした中、バックアップは、企業のリスクマネジメントとして今や必須になりつつあります。しかし現状では、「バックアップはしているけれど、特にテストなどは行っていない」という企業が多いのが現実です。

バックアップテストを実施していなければ、いざリストアが必要になったときに、「本当にデータをリストアできるかどうか」がわかりません。もしリストアできなければ、それまでバックアップにかかっていた時間的・金銭的コストがすべて無駄になってしまうばかりか、中小企業やスタートアップにとっては事業継続の危機に直結してしまうリスクもあります。

バックアップテストは、普段のバックアップを本当に意味あるものにするためにも、忘れてはならない非常に大切なタスクなのです。

バックアップテストでは、「バックアップしたデータが問題なく復元できるか」はもちろんのこと、「想定しているRPO(目標復旧時点)とRTO(目標復旧時間)はクリアできているか」という点もあわせてチェックしておきましょう。

「RPO(目標復旧時点)」とは、復旧すべきファイルの古さ、あるいは許容できるバックアップファイルの古さのこと。言い換えれば、最新のバックアップ時点からの経過時間を意味します。たとえば、24時間ごとに定期バックアップを取っているのであれば、この「24時間」がRPOになります。インシデントが発生した場合、最新のバックアップ時点以降に変更・新規作成したデータは失われてしまいますが、「24時間分のデータロスまでなら仕方ない(許容できる)」ということです。バックアップテストでは、事前に想定・設定しておいたRPOのデータがきちんとリストアできているか、確認する必要があります。

一方の「RTO(目標復旧時間)」は、インシデントが発生してから、被害を受けたデータをリストアして通常業務に復帰できるまでのダウンタイム(の目標値)のことです。たとえば、「インシデント発生後、3時間以内に全データを復旧して通常業務に戻れるようにしたい」と考えるなら、この「3時間」がRTOということになります。バックアップテストにおいては、設定したRTOをクリアできるかどうかも重要な焦点です。

バックアップテストは、「ときどき不定期に行う」のでは不十分で、あまり意味がありません。バックアップとバックアップテストの実効性を担保するには、定期的なテスト実施が不可欠です。できればきちんとスケジュールを立てて、毎月1 回程度の頻度でバックアップテストを実行するようにしましょう。

ただ、毎月すべてのデータのバックアップテストを行うのは、やはり業務の負担になってしまいます。そこで、たとえば「とくに重要なデータやリスクの高いデータの部分リストアテストを月ごとに実施し、全データの完全リストアテストは半期ごとや1年ごとに行う」といった方法で、無理なくバックアップテストを実行するようにするのがおすすめです。

バックアップといえば、少し前までは社内のサーバにバックアップする「オンプレミスバックアップ」が一般的でした。しかしここ数年、中小企業でも大企業でも、クラウドを利用した「クラウドバックアップ」に移行するケースが増えています。クラウドバックアップには以下のようなメリットがあり、今の時代に合った賢い選択として人気を集めています。

・社内のコンピュータがランサムウェアなどに感染してしまっても、クラウドのバックアップデータは被害を受けない

・オフィスが自然災害や停電などの被害を受けても、クラウドのバックアップデータは無事なまま

・クラウドなら、バックアップサーバの保守管理やアップデートが不要になる

・誤って削除してしまったデータも復元できるため安心

・初心者でも扱えるほど設定が簡単で、信頼性も高い

・ローカルバックアップに比べてサーバの費用や運用コストを抑えられる

・データのバックアップに加え、ランサムウェアやマルウェア対策、パッチ管理までしてくれるものもある

使えるねっとが提供している「使えるクラウドバックアップ」は、アプライアンス機器不要、初期費用不要で簡単に導入できる完全クラウド型バックアップソリューションです。「簡単・安全・低コスト」な高品質のクラウドバックアップサービスを提供しており、全国のクライアント様からご好評をいただいています。

・簡単:ワンクリックでバックアップ可能。たった5分の設定でOSを含めたすべてのデータを守ります。また、すべてのアプリ、ファイル、ユーザアカウント、各種設定、オペレーティングシステムを含むシステム全体を一気にバックアップする「イメージバックアップ」を採用しているため、万が一データが消失してもすぐに業務再開が可能です。

・安全:お客様の環境上でAES-256で暗号化されたうえ、AES-256でデータが転送されます。米軍も採用している最高レベルのセキュリティで大切なデータをしっかり保護します。また、自動化されたウイルススキャンで未知のランサムウェア攻撃を監査・識別。

・BCP対策:ディザスタリカバリオプションを追加すれば、災害発生時にバックアップイメージからクラウドの仮想マシンに瞬時に切り替えるため、もしものときも事業が止まることはありません。災害に強い長野県にあるデータセンターで大切な情報を守ります。

・低コスト:月単価2,200円(税込)からのデータ保護対策。必要な容量をお選びいただき、パソコン1台からローカルとクラウドの両方に保管し、確実なバックアップ対策を手軽に始められます。

30日間の無料トライアルも可能ですので、お金をかけずにクラウドバックアップの使い心地を試してみることもできます。気になる方は、ぜひお気軽に下記フォームやお電話でお問い合わせください。

「使えるクラウドバックアップ」のサービス詳細はこちら>>

.jpg)

(1)イメージバックアップとは?

イメージバックアップとは、すべてのファイルやアプリ、ソフトウェアだけでなく、ユーザアカウントや各種設定、さらにオペレーティングシステムを含むシステム全体をバックアップすることです。

(2)バックアップをしないとどうなる?

業務に関わるデータはe-文書法などにより、保護を確実にすべきことが法的に要請されています。そのため、個人データを復旧できない場合、法的責任を問われることがあります。また、社会的信頼を失い、営業活動が停止することにもなりかねません。

(3)クラウドバックアップのメリットは?

クラウドバックアップなら、ローカルバックアップに比べて費用を抑えられます。また、ファイルやフォルダごとにアクセス管理が容易です。また、足りなくなった場合、容量を柔軟に増やせるのも魅力です。

.jpg)

お電話でのお問い合わせはこちら:03-4590-8198

(営業時間:10:00-17:00)

バックアップの重要性は強調しても、し過ぎることはありません。サイバー攻撃や災害に備えて、万が一のときに貴重な情報資産を保護するためにバックアップはどうしても必要です。

しかし、バックアップ製品の中には、単にデータをコピーして保存するだけではなく、ランサムウェアやマルウェア対策、パッチ管理までしてくれるものがあることをご存じでしょうか?いうなれば、もしものときに備えた「守り」のバックアップだけでなく、リスクを想定して先回りする「攻め」のツールがいろいろあるのです。これらの機能を十分に活用することで、発生するリスクを未然に防ぎ、被害を最小限にしたり、回避したりすることが可能です。

ここでは、クラウドバックアップ製品の多彩な用途について解説します。

クラウドバックアップのおすすめサービスについて知りたい方はこちら

目次

クラウドバックアップ、してますか?その必要性

クラウドバックアップ製品の多彩な用途

マルウェア・ランサムウェア対策の重要性

脆弱性評価とパッチ管理

バックアップ製品のお役立ち機能を活用して社内の業務効率アップ

FAQ

バックアップとは、データの破損・消失に備えて、データを複製し、別の場所に保管することです。バックアップにもいろいろな方法がありますが、最近多くの企業が導入しているのが「クラウドバックアップ」です。

その理由は、自社のサーバと比べてデータを安全に保護できるからです。クラウドサービスの提供事業者は遠隔地にデータセンターを複数持っており、災害が発生してもその影響を受けにくく、安全にデータを保護することができます。

一口にクラウドバックアップといっても、大きく分けてイメージバックアップとファイルバックアップがあります。ファイルやデータのみをバックアップするファイルバックアップに対して、イメージバックアップはさらにアプリやソフトウェアなどシステム全体をまとめてバックアップすることを指します。

万が一の場合、システムを復旧するにあたってはイメージバックアップの方がスムーズですが、その分データ容量が大きくなります。そのため、システム自体を高度にカスタマイズしていない場合は、コストのかかるイメージバックアップではなく、ファイルバックアップを選択する企業も多いです。

イメージバックアップとは何かを知りたい方はこちら

クラウドバックアップ製品の主な目的は、クラウド上にデータをコピーしておくことで、万が一の事態に備えることです。しかし、それだけでなく多彩な用途も備えています。そのため、クラウドバックアップ製品を選ぶときにはそれらの付加的な機能もチェックしておきたいところです。

ファイルの管理

クラウドバックアップ製品には、ファイルの管理機能が搭載されています。フルバックアップ後に追加や変更があった場合、その差分をバックアップ、データ同期を実施し、最新の状態に保ちます。そうすることで、データ消失が発生しても、すぐに復元できるようにスタンバイしておくことができます。

ファイル管理の重要性を説明しましょう。多くの企業ではデータの重要性によって、1週間ごと、1日ごと、何時間ごと、というように頻度を設定して自動バックアップを実施しています。例えば、1日ごとに行っている場合、今日バックアップしたデータが最新ですが、それ以前のデータは「世代」ごとに別データとして管理されます。

もし、サイバー攻撃によってランサムウェアにデータが感染したにもかかわらず、きちんと管理されておらず、3日間そのことに気づかなかったとすれば、2世代前のバックアップはすでにランサムウェアによって暗号化されており、復旧不能になってしまいます。そのため、感染前の世代のバックアップデータが必要になるのです。

もっとも、あまり前の世代のデータが残っていたとしても、最新の状態とはほど遠い復元になり、業務継続に役立たないことにもなりかねません。

以上のことを踏まえると、バックアップは「とっておけば良い」ものではなく、常にデータ消失のリスクを踏まえ、復元することを前提にして「管理する」ことが重要であることがお分かりいただけると思います。

データの暗号化

バックアップをしていても、そのデータそのものが窃取されてしまったら本末転倒です。例えば、外付けHDDやDVDなどに大事なデータをすべてバックアップしたら、その管理を徹底しなければなりません。

オンラインストレージの場合、外付けHDDやDVDのように金庫に保管することができないため、欠かせないのがデータの暗号化です。暗号化しておけば、データはパスワードで保護されるため、仮にデータが盗み出されることがあっても、第三者がそのデータを復元することはほぼ不可能です。

セキュリティ機能

クラウドバックアップ製品を比較する上で重要になるのが、セキュリティ機能です。バックアップデータとして保管されているデータは、会社の貴重な資産ですから、当然サイバー攻撃の対象になり得ます。また、仮にバックアップデータがウイルスに感染し、そのデータを復元すれば被害はさらに広がってしまいます。バックアップデータのセキュリティがいかに重要かがお分かりいただけるはずです。

検知&通知機能

セキュリティ機能でチェックしておきたいのが、そのクラウドバックアップ製品がどのようにランサムウェアなどのマルウェアの侵入を検知するのか、という点です。例えば、AI(人工知能)やML(機械学習)アルゴリズムによって、通常と異なる「ふるまい」や活動を検知する機能があります。それはあたかも住居に侵入しようとする空き巣の「目撃情報」や「侵入が予測される痕跡」を調査するようなものです。

また、検知のタイミングも重要です。いうまでもなく、24時間365日監視をしてくれていれば安心ですが、マルウェア感染と検知のタイミングにギャップが生じ、気づかずにレストアしてしまうと、感染したデータを復旧してしまうことにもなりかねません。

そして、ウイルス感染は検知されるだけでなく、管理者に通知され、適切な対応とセットになることで初めてセキュリティ機能が十分に発揮されるのです。被害を最小限に抑えるためには状況を詳細に把握することが重要です。そのため、クラウドバックアップ製品に備わっている通知には単に感染の「有無」だけでなく、どのファイルがどこから、どのように、どの程度感染したのか、正確な情報を含めるべきです。

ブロックチェーン技術の活用

最近ではセキュリティ機能にブロックチェーン技術を応用しているクラウドバックアップ製品もあります。ブロックチェーンに関して詳しく説明することは避けますが、管理者がデータを一元的に監視するのではなく、データを複製して分散させて互いに監視させるシステムを指します。ブロックチェーン技術を利用することで、外部からの攻撃によってバックアップデータが改ざんされていないことを証明することができるのです。

加えて、セキュリティ機能には「脆弱性評価」と「パッチ管理」が備わっているものを選びましょう。この2つの機能については後述します。

マルウェアとは悪意のあるプログラムの総称です。マルウェアはウイルスやスパイウェア、ワームなどさまざまなプログラムを含みますが、ランサムウェアもその1つです。

ランサムウェアとは、ファイルを暗号化し利用不能にした上で、身代金(ランサム)を要求するマルウェアです。ランサムウェアによる被害が拡大している理由の1つに、匿名性が高い仮想通貨の普及があるといわれています。

IPA(情報処理推進機構)が2024年1月に発表した『情報セキュリティ10大脅威2024』によると、組織向けの脅威として1位だったのは「ランサムウェアによる被害」でした。「ランサムウェアによる被害」が選出されたのは9年連続で、4年連続の1位です。