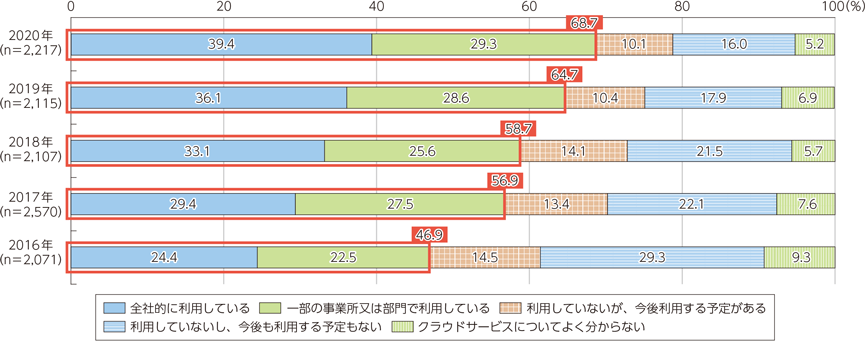

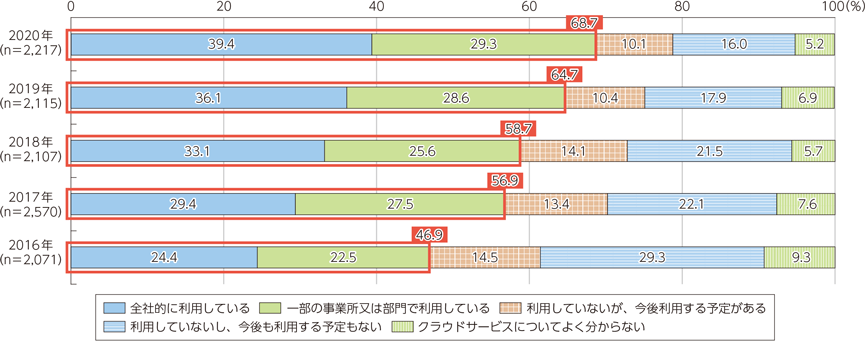

クラウドストレージを利用する企業の割合が年々増加しています。「令和3年度情報通信白書(令和3年版)」によると、2020年にクラウドサービスを一部でも利用している企業の割合は68.7%(「全社的に利用している」39.4%、「一部の事業所又は部門で利用している」29.3%)で2019年の64.7%から4.0ポイント上昇しました。

「クラウドサービス=ファイルサーバのオンライン化」というイメージが強いかもしれませんが、特徴はそれだけではありません。今回はファイルサーバと比較しながら、クラウドストレージが企業の直近の課題に対して包括的なソリューションを提供できるといえる理由について説明します。

ファイルサーバとは

従来、企業や組織で資料を共有するためにファイルサーバが使われてきました。しかし、テレワークの導入など時間や場所にとらわれない働き方に対応するためにファイルサーバだけでは限界があることが徐々に明らかになっています。

例えば、企業向けIT製品情報サイト「キーマンズネット」が2021年12月から2022年1月にかけて行った調査によると、勤務先で「ファイルサーバのみ利用する」と回答した割合は38.8%で前年度の52.3%から約14ポイントも減少しました。それに対し「クラウドストレージと併用している」との回答は48.8%で前年度の39.8%から9ポイント上昇しています。

ファイルサーバが抱える課題

企業のニーズに応える上でファイルサーバが抱える限界や課題には、以下のようなものがあります。

ファイルの共同編集ができない

これまでのファイルサーバでは、基本的にひとつのファイルを同時に共同編集することができません。たとえばあるエクセルファイル上でセル内の数値を二人のメンバーがそれぞれ編集したいとき、「ひとりが最初に編集し、その後ファイルを閉じてからもうひとりが編集する」という面倒なステップが必要になります。Googleスプレッドシート、Office Onlineなど自由に共同編集できるオンラインツールも広く使われるようになる中、こうした業務プロセスではストレスがたまってしまいます。

社外やモバイルデバイスからのアクセスが難しい

ファイルサーバだと、社外やモバイルデバイスからのアクセスには複雑な準備が必要で、気軽に使えるシステムとはいえません。そのため外出先で資料をチェックしたいときは事前にローカルストレージにコピーしなければならないなど、業務の生産性に悪影響が出てしまいます。テレワークが当たり前になった今、致命的な弱点です。

管理運用に手間がかかる

ファイルサーバの場合、自前で社内にサーバを用意しなければならないので、その管理運用に手間がかかります。何か障害が発生したときは急いで対応する必要がありますし、ファイルサーバを運用することで社内の技術者にそれなりの負担がかかることは間違いないでしょう。クラウドストレージという選択肢が一般的になった今、自前のファイルサーバ運用に手間をかけることの意味は薄れつつあります。

クラウドストレージ(オンラインストレージ)とは?

ご存じのようにクラウドストレージとは、ファイルやデータなどを格納するストレージをオンライン上で提供するサービスのことですが、単に「クラウド=ファイルサーバのオンライン化」ではないことに注意が必要です。

クラウドストレージを利用するメリット

クラウドストレージに移行することで、上記で取り上げた課題を一気に解決できるほか、コスト面やセキュリティ面でも様々なベネフィットが得られます。ここからは、クラウドストレージを利用することのメリットをいくつか見てみましょう。

常に一定のコストしかかからないから安心

ファイルサーバは導入時に多大なコストがかかるほか、故障などで突発的なコストが発生します。それに比べるとクラウドストレージは月額料金を支払うだけで済むため、予算を計算しやすく、無駄な出費が抑えられるのがメリットです。ちなみに後述する使えるねっとの「使えるファイル箱」は月単価10,780円(税込、3年契約)で導入可能です。

セキュリティ強化や災害対策につながる

クラウドストレージはサーバ管理やセキュリティ対策のプロが運用しているため、実は社内でファイルサーバを整備するよりずっと安全。さらに、物理的なサーバが会社から離れた場所に存在することになるため、災害発生時のBCP(「Business Continuity Plan=事業継続計画」)にもつながります。

「国土交通白書2021」によると、日本は災害が起こりやすい国土に加え、世界の大規模地震の約2割が発生する地震多発国でもあるとのことです。とりわけ日本における豪雨災害は激甚化・頻発化しており、2019年の水害被害額は全国で2兆1,800億円となり、1年間の津波以外の水害被害額が統計開始以来最大となりました。同白書は今後も南海トラフ地震や首都直下地震などのリスクについても警告しており、どの企業も「うちは大丈夫だろう」と高をくくることはできない状況であり、早急にBCPを考えるべき時に来ています。

機能性抜群「使えるファイル箱」

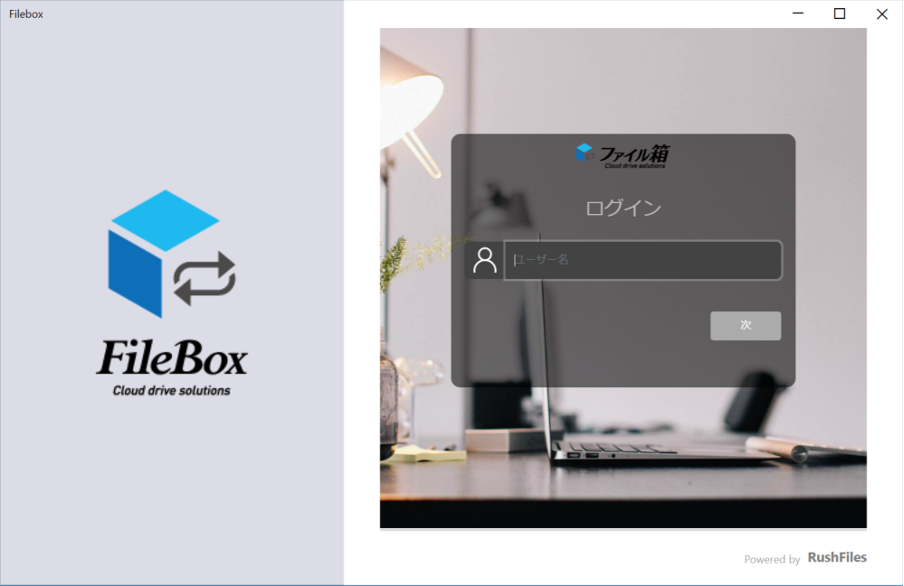

使えるねっとの「使えるファイル箱」は、単なる「オンライン上のファイルサーバ」ではありません。安価な料金と高度なセキュリティ、多彩な機能、そして使いやすさがすべて揃ったファイルサーバ型クラウドストレージで、御社が抱える課題に対する包括的なソリューションを提供します。使えるファイル箱ならではの特徴をご紹介します。

ファイルの共有が簡単&安心

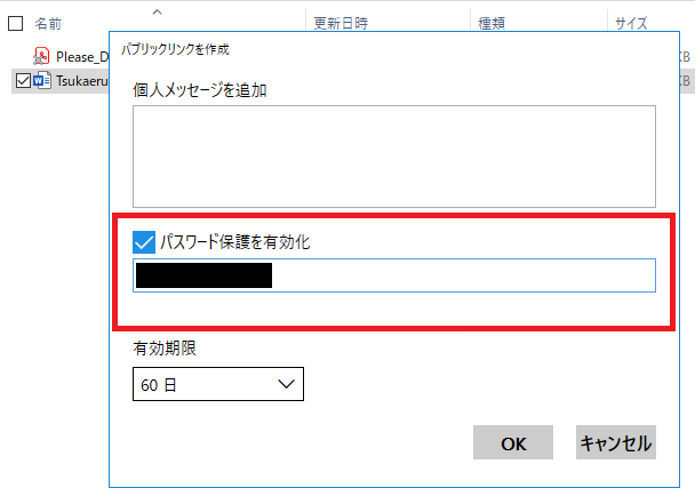

使えるファイル箱では、右クリックメニューから簡単に共有リンクを作成し、簡単に社内外でファイルをシェアできます。さらに共有リンクにはパスワードはもちろん、有効期限を設定できるためセキュリティ面でも安心です。

特定のユーザとだけファイルを共有するためのフォルダも作成可能です。その場合はあらかじめグループを作っておいて、そのグループを選択することもできますし、共有したいユーザーを一人一人選択して追加することも可能です。

ユーザー数無制限

使えるファイル箱はなんとユーザー数無制限。社員だけでなく、不定期なアルバイトや外部取引先が多い場合など、追加料金なしで必要に応じて自由にユーザー招待が可能です。

ユーザー追加も手軽に行えます。この際、新規ユーザーに共有フォルダの作成権限を与えるかどうかも選択できます。

これにより、社内外を問わず、チーム全体でセキュアにファイルを共有できるため業務効率も格段にアップします。

使えるファイル箱の製品詳細ページもチェック!

今までのファイルサーバと同じ使い勝手

使えるファイル箱は、いわば従来の外付けディスクを仮想化した「バーチャルドライブ(仮想ドライブ)」です。つまり、USBスティックを利用するのと同じ感覚で、オンラインのデータを利用できるのです。物理的な機器に代わってクラウド上に大事なデータを手軽に保存できるため、従来型のファイルサーバとまったく同じ使い勝手で利用できます。ファイルの移動やコピー、フォルダの新規作成など、よく使うタスクはどれも直感的なインターフェースで、最初から違和感なく操作できます。他社サービスのように同期をするのではなく、お客様のPCクライアントごとに、キャッシュの保持期間が指定できるため、容量が少ないSSDなどを搭載しているノートパソコンでも、ブラウザにログインすることなく常に社内の全てのデータにアクセスすることが可能です。

ファイルの復元が自由自在

使えるファイル箱は、最大999日分のファイルの復元が自由自在。編集前の昔のバージョンを復元したりと、便利に使うことができます。また、誤って削除してしまったデータでも7日間はゴミ箱へ保存されるので、保存期間内は復元が可能です。

以上のような特徴を備えた使えるファイル箱はデフォルトで大容量の1TB、月単価10,780円(税込、3年契約)から導入可能です。無料トライアルも実施していますので、お気軽にお問い合わせください。

「使えるファイル箱」の詳細はこちら>>

.jpg)

無料通話:0120-961-166

(営業時間:10:00-17:00)

昨年、弊社ブログでは多くの日本企業で慣習化しているファイル共有方法「PPAP」について取り上げました(PPAPの定義やデメリットについてはこちらを参照)。それから約1年、PPAPがセキュリティ対策として不十分であることが各方面から以前にも増して指摘されるようになり、それに変わってクラウドストレージが導入され始めています。

以下ではPPAPをめぐる昨今の動きと指摘されている問題点を説明し、代替案としてのクラウドストレージについてもご紹介いたします。

PPAPをめぐる昨今の動き

PPAPの問題点は以前から指摘されていましたが、この1年でさらに大きな動きがありました。その中でも注目すべきなのが官公庁の方針転換です。

文部科学省は「脱PPAP」

文部科学省は2021年12月1日に、2022年1月4日以降すべてのメール送受信において、ファイルを添付する際にはクラウドストレージサービスに添付ファイルを自動保存し、送信先からダウンロードする仕組みを導入すると発表しました。その理由として「昨今セキュリティ上の観点から疑問視されているパスワード付きZIPファイルの添付により、Emotet(エモテット)などのマルウェアがセキュリティチェックを潜り抜け、感染させるなどの事案を踏まえ、セキュリティ強化策として導入する」としています。

内閣府、内閣官房ではすでに2020年11月にPPAPは廃止されていましたが、こうした政府のセキュリティ上の方針変換は民間企業にも影響を与えていくものと思われます。

増加する新種のマルウェア攻撃

文部科学省がPPAPの廃止発表に際して理由として挙げたのがマルウェア攻撃です。特に同省が具体名を挙げていた「Emotet(エモテット)」は2014年に初めて検出されましたが、2019年から国内でも感染被害が相次いでいます。

JPCERTコーディネーションセンターが2020年2月に発表した報告によると、Emotetに感染した国内の組織は少なくとも約3,200に上り、被害組織の中には公立大学法人首都大学東京(18,843件のメール情報が流出)、NTT西日本(顧客メールアドレスを含む、1343件のメールアドレスが流出)、関西電力(社外関係者のものを含む、計3,418件のメールアドレスが流出)など周到なセキュリティ対策をしているはずの大企業が含まれています。

2020年2月以降、Emotetの動きはおさまったかに見えましたが、2020年7月ごろから活動を再開している傾向が見られ、2021年11月にはIPA(情報処理推進機構)からEmotetの攻撃活動再開の兆候が確認されたとの発表がありました。

Emotet(エモテット)の特徴とは?

文部科学省までを方針転換に追い込んだEmotetの特徴は非常に高い感染力と拡散力、そして巧妙に偽装されているためにその危険性を見抜くのが難しい点にあります。

Emotetによって偽装されたメールには、マルウェアをダウンロードさせるマクロが仕組まれたWordやExcelファイルが添付されています。そのファイルを開いて「編集を有効にする」や「コンテンツの有効化」ボタンをクリックすると仕組まれたマクロが作動し、メールアドレスやメール本文などを盗み出すというわけです。送られてくるファイル名は「会議招集通知」など普段の業務で頻繁に使用する名称であるため、危険性を見抜くのは困難です。一度感染すると、社内メンバーや取引先にも感染が拡大するようになっており、被害はますます広がっていくのです。

PPAPの意義は?指摘される問題点

文部科学省が懸念したのは、PPAPのパスワード付きZIPファイル添付で送る方法ではマルウェア感染していても検出できない可能性があるという点でした。以下では改めてPPAPの指摘されている問題点を検証してみたいと思います。

指摘される問題点

弊社ブログ記事でも指摘したようにPPAPの一つの問題点はパスワード付きZIPファイルと解凍のためのパスワードを別々に送っても、第三者がどちらかを入手できたのであれば両方取得できる可能性が高い点であり、それが容易であることは実験によっても検証されています。

また、仮に第三者がパスワードを取得できず、ZIPファイルのみを入手したとしましょう。PPAPはその場合「第三者はZIPファイルを開けないため安全」という大前提に立っていますが、果たしてそうでしょうか?実は高速演算処理が可能なコンピュータを使えば、そんなに時間をかけずにパスワードを解析することが可能だといわれています。

情報セキュリティメーカーのデジタルアーツ株式会社が一般購入可能なパソコン、オープンソースで誰でも入手可能なパスワード回復ツールを使用して分析(パスワード検索速度は約10億回/秒)を行ったところ、驚くべきことに英小文字6桁の組み合わせであれば1秒未満で解読可能、8桁に増やしても20秒で解読されてしまうことが明らかになりました。英小文字、英大文字、数字を組み合わせた8桁のパスワードではやや時間がかかりますが、それでも最長で約2日のうちに解読されてしまいます。

これはあくまでも一般購入なパソコンでの話であり、専門のハッカー集団であれば、複数のPCを同時に使ったり、高性能なGPUなどを使用すれば計算や処理の速度を数百~数千倍に高めることも可能だといわれています。

つまりPPAPでは、マルウェア感染の危険性があるばかりか、ZIPファイルの中身もいとも簡単に盗まれる可能性も高いということになります。

他にもスマートフォン端末などではZIPファイルを閲覧するためには別途アプリケーションが必要になりテレワーク導入の障害になる点、多くの企業ではファイルのZIP化とパスワードの送信を自動で行っており、セキュリティ対策として意味をなしていないなど、PPAPについて指摘されている問題点には枚挙にいとまがありません。

代替案としてのクラウドストレージ

マルウェア感染対策には、一人一人がリテラシーを高め、身に覚えのない添付ファイルは開かないようにしたり、セキュリティソフトやOSを常に最新の状態にしたりすることが必要です。しかし、パスワードが読み取られたり、解析されるリスクも含めて考えると根本的な転換が必要であり、PPAPはすぐに廃止する必要があるといわざるを得ません。

企業として行える有効策の1つは文部科学省もPPAPに変わる代替案として導入したクラウドストレージへのシフトです。

使えるファイル箱なら手軽で安全

弊社のクラウドストレージサービス「使えるファイル箱」なら共有したいファイルのリンクを作成し、そのリンクとパスワードを別々の媒体(例えばリンクはEメール、パスワードはチャットツールなど)で相手に伝えることでPPAPの抱えるセキュリティリスクは解決できます。また使えるファイル箱は暗号化技術の中でも高い強度を誇るAES256ビット暗号化を使用していますし、2要素認証設定も可能です。

このように非常に高いセキュリティレベルを有しているにもかかわらず、導入のために専用のインターフェイスは必要とせず、WindowsならExplorer、MacならFinderで共有フォルダを扱えるので、使い慣れた方法ですぐに使用可能です。

メールやスマホでファイルをすぐに同期・共有

スマートフォンなどモバイル端末でも、PPAPでファイルをやり取りするときのような専用のアプリは必要ありません。テレワークや現場でのやりとりもファイルをタイムレスにすぐに同期・共有ができます。

ユーザー数は100人でも1,000人でも料金は一律、アカウントが増えても別途課金されることはありません。デフォルトで大容量の1TB、月単価10,780円(税込)から導入可能、無料トライアルも実施していますので、まずはお気軽にお問い合わせください。

「使えるファイル箱」の詳細はこちら>>

.jpg)

無料通話:0120-961-166

(営業時間:10:00-17:00)

新型コロナウイルスの感染が落ち着き始め、コロナ前と同じように営業や出張に出られる方も増え始めることが予想されます。オフィスを離れるときは基本的にノートPCを持ち歩くことになりますが、外出先や交通機関の中では開けないことも多くあり、そのときに役立つのがスマートフォンです。

クラウド型ファイル共有サービスの普及や端末の高性能化に伴い、さまざまな業務をスマホで処理することが可能になっていますが、他方でセキュリティなどで不安があるため、それに抵抗を感じる方も多いかもしれません。

今回のブログでは業務でのスマホ使用の現状を分析し、モバイルアプリでもクラウドを活用して仕事をするメリットを考えてみたいと思います。

スマホを仕事で使う?使わない?

業務用のスマホの普及率

会社員を対象に2017年に行われた調査によると、ノートPCに関しては会社から支給されていることが多いものの、スマートフォンの支給例はまだまだ少ないようです。業務用としてスマホを使用する場合は大半がいわゆる「BYOD(Bring Your Own Device)」、つまり個人所有の端末を業務に持ち込んでいる状況であることが分かります。

日本ではセキュリティの観点からBYODに抵抗がある方が多いと思いますが、コロナ禍においてそうせざるを得なかった企業も少なくないようです。また、ノートPCに加えてスマホまで企業から支給するとなると初期費用が膨らみますし、従業員も複数の端末を管理するコストもかかります。

そのため、海外では日本に先駆けてBYODの導入が進んでおり、生産性やサービス向上につながっていると報告されています。例えば、米最大のスーパーマーケットチェーン「ウォルマート」では2018年10月からBYODを導入し、個人のスマホに専用アプリをダウンロードすることで、出勤報告やシフト管理、音声アシスタントを利用した商品検索が可能になり、業務効率化につながっているとのことです。

スマホで仕事はここまでできる

堀江貴文氏は「もう、パソコンはいらない。スマホがあればどこにいても働けるし稼げる」と述べ、連絡から原稿作成までスマホだけで完結させているといいます。もちろん、誰もが彼のように稼げるわけではありませんが、デジタル技術の急速な進歩と通信環境の整備に伴い、時間や場所に縛られない働き方が可能になってきており、スマホでできる業務も数年前より各段に増えています。特にクラウド型ファイル共有サービスの普及により、メールでは難しかった容量の大きなデータのやりとりも可能になってきました。

企業にとって最適なファイル共有とは?

「ノマドワーカーにとってはスマホでの仕事が可能でも企業にはハードルが高い」とお考えの担当者も多いことでしょう。確かにセキュリティリスクなどを考えると、企業がクラウド型ファイル共有サービスの導入に慎重になるのもよく理解できます。

クラウド型ファイル共有サービスの利用状況

総務省の令和3年版情報通信白書によると、2020年においてクラウドサービスを一部でも利用している企業の割合は68.7%であり、2019年の64.7%から4.0ポイント上昇しています。2016年は46.9%と半数に満たなかったにもかかわらず、たったの5年で7割近くの企業がクラウドサービスを利用するようになったのです。ここ数年でクラウドサービスに対する企業の意識も大きく変化してきたことがうかがえます。

出典:令和3年情報通信白書(総務省)

https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/r03/html/nd242140.html

法人でのクラウド利用で求められるポイント

同白書によると、利用した企業のうち、「非常に効果があった」または「ある程度効果があった」と回答した企業の割合は87.1%に達しており、セキュリティ等の不安を抱えていながらも導入した効果を実感していることが分かります。

では、これらの効果を実感している企業はクラウドによって高度な利用を行ったのでしょうか?利用したサービス内容を見てみると、「ファイル保管・データ共有」が59.4%と最も多く、「電子メール(50.3%)」、「社内情報共有・ポータル(44.8%)」と続きます。「営業支援(17.6%)」や「生産管理(10.2%)」、「課金・決済システム(8.0%)」などの高度な利用は低水準にとどまっています。つまり、法人においてはクラウドをファイル共有ツールとして用いるだけで各段に業務効率が向上し、導入効果を実感できることをこれらの調査結果は示しています。

出典:令和3年度情報通信白書(総務省)

https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/r03/html/nd242140.html

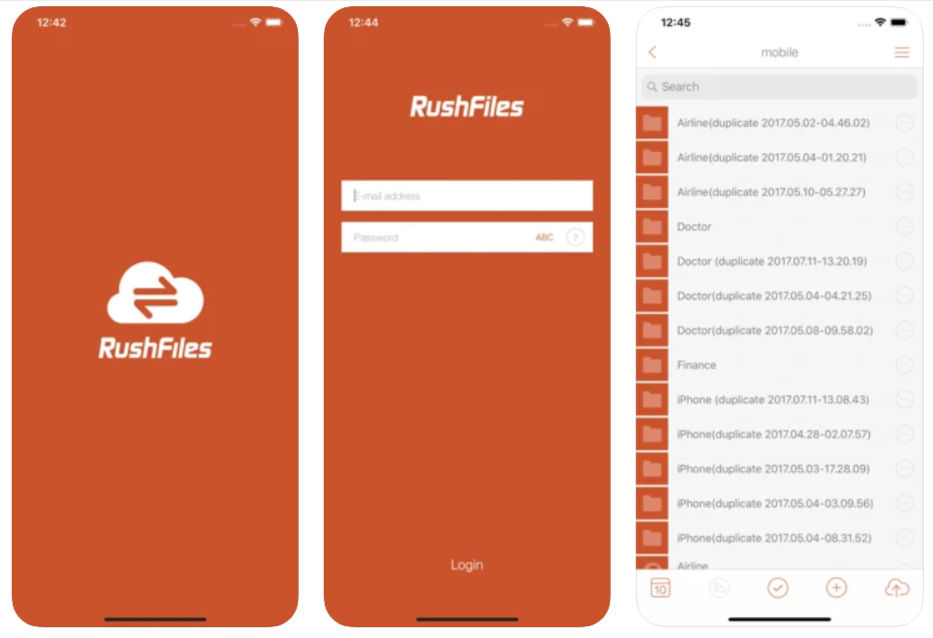

モバイルでも「使える」ファイル箱

クラウド型ファイル共有サービスには多々ありますが、使えるねっとが提供する「使えるファイル箱」はその使いやすさと導入コストの低さから多くの中小企業様に支持していただいています。もちろん、モバイルでも「使える」サービスです。

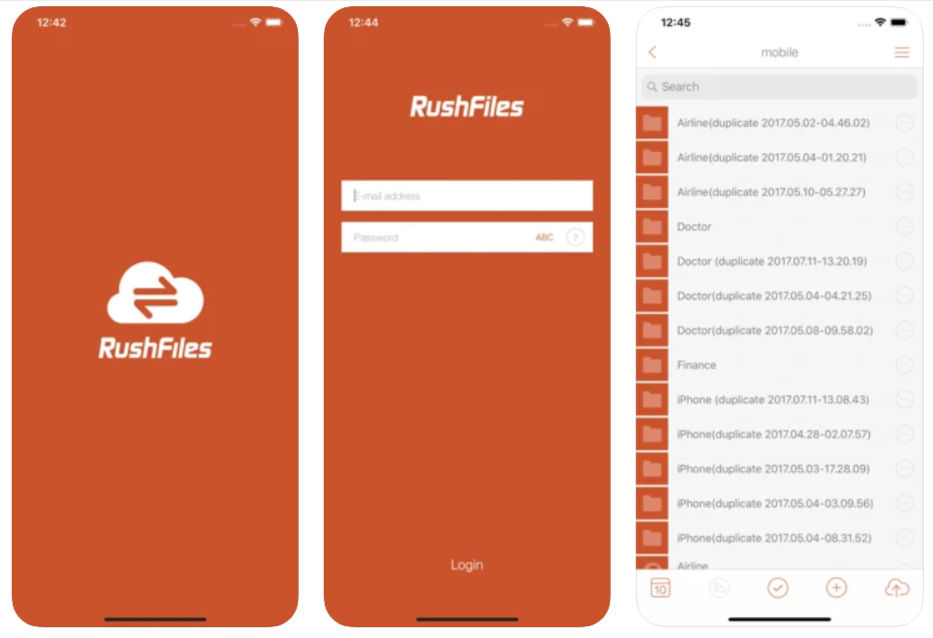

モバイルアプリのダウンロード

お使いの端末がiOSであればApp Storeから、 AndroidであればGoogle play storeから「Rushfiles」をダウンロード、ログインすればすぐにスマホでも「使えるファイル箱」を利用できるようになります。

スマホで手軽にファイルを同期・共有

出先でファイルの共有をしたり、内容を手早くチェックしたりするときにスマホでの使用も可能であれば大きなアドバンテージになるはずです。ユーザー数は無制限で100人でも、1,000人でも料金は一律、アカウントが増えても課金は必要ありません。デフォルトで大容量の1TB、月単価10,780円(税込、3年契約)から導入可能です。

アフターコロナに向けて、スマホでのファイル共有サービスも視野に入れて、ご検討してみてはいかがでしょうか?無料トライアルも実施していますので、お気軽にお問い合わせください。

「使えるファイル箱」の詳細はこちら>>

.jpg)

お電話でのお問い合わせはこちら:03-4590-8198

(営業時間:10:00-17:00)

「Synology(シノロジー)連携」とは、使えるファイル箱とNAS(ネットワーク接続ストレージ)の間で5分に一度データの自動同期を行うサービスです。これにより、オンライン上でもハードウェア上でもデータを失わない、データ管理システムの構築が可能になります。

.png)

世界中でテレワークがニューノーマルとなり、オンラインファイル共有サービスの需要が高まっています。クラウド上の仮想ドライブにデータをアップロードし、上限無制限のユーザー間で共有できるサービス「使えるファイル箱」もコストパフォーマンス、セキュリティの高さが評価され、多くの企業に導入していただいています。このたび、使えるファイル箱をさらに便利に安心してお使いいただけるよう新しく同期連携オプション「Synology(シノロジー)連携」を開発しました。その背景、新機能の概要、設定の流れについて詳しくご説明します。

クラウドバックアップについて知りたい方はこちら

「使えるファイル箱」はクラウド上の仮想ドライブにドキュメント、画像、動画などデータをアップロードし、上限無制限のユーザー間で共有が可能なサービスです。普段から使い慣れているOS上で使用できますし、中小企業の皆様にこそ満足してご利用いただけるよう低価格で提供しているため、導入コストを抑えることができます。

使えるファイル箱の主な特徴

・ユーザー数無制限で、1TBが使い放題

有料オプションで容量の追加も可能。

・パソコン容量の節約

必要なデータのみをダウンロードするのでローカルデバイスの容量を節約できます。

・AD(アクティブダイレクトリ)連携

IDやパスワード管理の一元化、リモート管理することで管理者の負担を軽減(有料オプション)。

・Windowsならエクスプローラー、MacならFinderで使用可能

・ブラウザ版およびモバイルアプリにも対応

モバイル端末からのアクセスも可能なので、現場や出先とオフィスでデータをタイムレスに共有できます。

・メールゲートウェイ機能

スキャナーなどの複合機でスキャンしたデータを自動でファイル箱にアップロード可能 (有料オプション)。

・安心のセキュリティ対策

暗号化技術の中でも最高度の安全性を誇るアルゴリズム「AES256ビット暗号化」、2要素認証設定、ウェブ管理画面のSSL化などを採用し、安心・万全のセキュリティ対策。

・迅速なサポート体制

電話・メール・チャットなどで対応可能、サーバダウンなどの緊急時に備えて24時間受付。

.png)

NASとは?

NASとは「ネットワーク接続ディスク(Network Attached Storage)」の略であり、ネットワークを経由して使える外付けのハードディスクのことで、データの保存に特化したストレージです。ファイルサーバーに比べて導入コストが低く、管理や保守に人員を割く必要もありません。使えるねっとがKSG株式会社を通じて提携しているSynology社はグローバル展開している台湾のNASメーカーであり、欧米でのNAS市場では50%のシェアを誇っており、信頼のブランドです。

新機能「Synology(シノロジー)連携」サービスとは?

サービス開発の背景

弊社の「使えるファイル箱」はクラウドサービスとして、Synology社のNAS(ネットワーク接続ハードディスク、Network Attached Storage)はオンプレミスとしてそれぞれご好評いただいておりますが、実はどちらにも弱点がありました。「使えるファイル箱」はネットワーク障害、NASは物理的な障害や災害対応、バックアップからの復元時のダウンタイムなどが考えられます。その問題が解決されないことにはユーザーの方々に安心してお使いいただけないとの意識のもと、弊社はより強固なセキュリティ対策の実現に向けた共同開発を続け、このたび「Synology(シノロジー)連携」を2021年7月15日にリリースするに至りました。

.jpg)

2つのサービス連携はとっても簡単

1. 【お客様側】使えるファイル箱のアカウント作成

2. 【使えるねっと、KSG】NASの設定、配送

3. 【お客様側】届いたNASを起動

NASの付帯サービス

・KSG株式会社のオリジナルキッティングにより、「使えるファイル箱」が利用できる環境を整えて出荷します。

・ハードウェア保守(平日9:00-17:00受付、翌営業日オンサイト5年)

・リモート復旧オプション(平日9:00-17:00受付、5年)

まとめ

クラウドストレージとオンプレミス環境のNASを、5分に1度データを同期する仕組みにより、双方の弱点を補い、盤石の体制を築いていくことが可能になりました。

.png)

使えるファイル箱新機能で、データをいつでも安全に管理

以上ご紹介した「Synology連携」サービスで使えるファイル箱はますます便利で安心なサービスへと進化します。ただ、クラウドファイルサーバは中小企業の皆様にとって長い付き合いになるサービスのため、実際の使い勝手や操作感は試してみないと分からないものです。

使えるファイル箱は30日間のトライアル期間を提供していますので、まずはぜひ使い勝手をお試しください。

※Synology連携はオプションとなります。詳細をご希望の方は担当者よりご説明いたしますので、お気軽にお問い合わせください。オンライン会議でのご案内も可能です。

「使えるファイル箱」の詳細はこちら>>

.jpg)

無料通話:0120-961-166

(営業時間:10:00-17:00)

最近よく聞く「クラウドストレージ」という言葉。「便利そうなのはわかるけど、具体的に何の役に立つのかいまいちイメージできない」という方は結構多いのではないでしょうか?

そこで今日は、「クラウドストレージ」の基礎や使い道などについて、初歩から解説していきたいと思います。じつはクラウドストレージは、ファイル共有や共同作業から経理データ管理まで、多様な使い方ができるとっても便利なツールなんですよ!

クラウドストレージとは?

クラウドストレージとは、「クラウドにデータを保存できるファイル置き場」のこと。

仕事で使う業務ファイルやフォルダを会社のパソコンに保存する場合、ファイルの保管先は「パソコンのハードディスク」です。

一方クラウドストレージの場合、このファイルの保管先が「クラウド」になります。(同じデータをパソコンのローカルディスクに保存することも可能)。クラウドというのは、インターネット経由で接続する保管場所のことです。

クラウドストレージ比較おすすめ12選!無料の容量が大きいものから機能重視型まで について知りたい方はこちら

法人がクラウドストレージを使うメリットとデメリット

「なんでわざわざクラウドに保管する必要があるの?」と思われるかもしれませんが、ファイルやフォルダを「クラウド」に保存することには、以下のようなメリットがあります。

- 保管先のクラウドにはインターネット経由でアクセスできるから、パソコンだけではなくスマートフォンからでも書類をチェックできる

- 年月とともにデータがどんどん増えていっても、クラウドの容量をプラン変更で増やせば、いくらでも保管できる! パソコンの買い換えやハードディスクの増設などは一切不要なので低コストで運用ができる

- クラウドストレージ上のファイルは、保存した変更がリアルタイムで反映されるから、同僚や取引先との共同作業が効率的に

つまりクラウドストレージを使うと、「社内外との共同作業やコラボレーションがスムーズになる!」「いつでもどこでも書類をチェックしたり修正したりできる!」といった便利さや快適さなどが手に入るというわけです。

また、クラウドストレージは、「社外からでもファイルにアクセスできる」から、昨今普及した「テレワーク」との相性も抜群。働き方改革推進のためのソリューションとしても最適です。

一方クラウドストレージのデメリットとしては、以下のような点がよく指摘されます。

1. オフラインだとファイルの同期ができない(→安定的なインターネット回線が必要)

2. 新しいサービスを導入することにより、社員へ使い方やマニュアル利用の指導に手がかかる

3. 社外からのファイルアクセスなどの利便性がある反面、セキュリティ対応も慎重に見当する必要がある

クラウドストレージの導入を検討する際は、こうしたメリットとデメリットを両方踏まえた上で、一度トライアル期間を設けて実際にサービスの使い心地を試してみることをおすすめします。

使えるねっとが提供するオンラインストレージサービス「使えるファイル箱」では、上記のデメリットを防ぐために下記の機能が備わっています。

1. オフラインでもファイルが閲覧できるように、ファイルごとに「常時同期」の設定が可能

2. windowsならエクスプローラー、MacOSならFinderからファイルのアップロード、ダウンロードリンク、共有リンクの作成ができるので、必要手順は保存フォルダをCドライブからUドライブに変更するだけ

3. 2要素認証、AES256ビット暗号化、監査レポート、ログ監視、遠隔データ削除を始めとしたセキュリティ機能が備わっているので安心して利用できる

経理データの管理にクラウド活用

ところで、ビジネスをしている人や個人事業主などの人にとって、特に頭を悩まされるのが税金や経理関連の手続き・管理ですよね。仕組みも複雑ですし、必要な書類も多いので、普段はついつい後回しにしてしまいがちな部分でもあります。

しかしもちろん、複雑だからと言ってこうした作業から逃れることはできません。さらに、帳簿などの書類は一定期間の保存が義務付けられているため、作業後もきちんと管理することが必要になります。後で何かあったときにすぐに的確な書類を取り出せるよう、分かりやすく整理しておくのも大切です。

とは言え、経理書類の管理は、労力もかかりますし、なかなか簡単なことではありませんよね。そこでおすすめなのが、紙の書類と並行して、クラウドでも経理データを管理する方法です。

経理データを効率的に管理するクラウド活用術

ここでは、経理関連の情報を効率的に管理するためのクラウド活用術について、具体的に紹介します! 経理データの管理・保管にお悩みの方は、ぜひ参考にしてみてくださいね。

1. 社内共有で経理データを効率的に作成

最近では、オンラインで会計管理をできるソフトウェアの普及が進んでいるので、普段そういったツールを使用している人もいるのではないかと思います。しかし一方で、PDFファイルやExcelファイルなどといった、どんなソフトでも開けるような一般的なファイル形式でデータを作成・管理しなければならない場面もまだまだ多いはず。

そうしたときにおすすめなのが、経理データのファイルを、クラウドストレージに置いておくという運用方法です。クラウドストレージに経理データを保管しておくことで、複数の経理担当者によるファイルの作成や更新、変更などが常に一箇所にまとめられ、自動で同期されます。チーム全員が常に最新のデータをリアルタイムで共有できるため、連携不足による行き違いや、煩雑なバージョン管理などといった問題が発生しません。

2. テレワークでも経理事務をスムーズに

昨今のコロナ禍によって、テレワークを導入しているという企業様も多いことでしょう。ただ、テレワークには「業務データをどうやって持ち出し、管理するのか」「チームによる円滑な共同作業をどうやって実現するのか」などといった様々な課題もあります。

クラウドストレージは、こうしたテレワークの課題を解決するのに最適なツール。業務・経理事務に必要なファイルやフォルダをすべてクラウドストレージで管理するようにすれば、社員の自宅などから、複雑な手続きを経ることなくデータにアクセスできるように。チームでファイルを共同編集したりする際も、特別な設定をする必要なく簡単にリアルタイムの共同作業が実現します。

3. 会計事務所や税理士との書類共有も楽々

経理のお仕事では、社内外の税理士や、会計事務所などと書類をやり取りする機会もあると思います。多くの法人向けクラウドストレージサービスには、ファイルを安全に共有できる機能が付属しているので、これを活用すればそうした書類共有が楽々。作成した共有リンクを送るだけで簡単にファイルをシェアできるため、毎回ファイルを暗号化してメール添付したりする手間が不要になります。

関連記事:PPAPを今すぐ廃止するべき5つの理由|「パスワード付きzipをメール添付」はなぜ危険?

「使えるファイル箱」なら低コストで使いやすい

初心者でも使いやすく、また低コストで導入しやすいクラウドストレージとして今人気なのが、使えるねっとの「使えるファイル箱」です。ユーザー数無制限で1TBの大容量を自由に使うことができます。無料トライアル制度もご用意しているので、お金をかけずに使い勝手を体験することも可能です。気になる方は、ぜひお気軽にお問い合わせくださいね。

「使えるファイル箱」の詳細はこちら>>

2020年11 月、政府の平井卓也デジタル改革相(当時)は、「PPAPによるzipメール添付」の慣習を、セキュリティ上の観点から内閣府で廃止する方針を明らかにしました。

でもいったい、PPAPとは何のことを指すのでしょうか? そしてなぜ廃止されることになったのでしょうか? この記事では、PPAPの概要や問題点、代わりとなる安全な代替手段などをご紹介します。

クラウドバックアップについて知りたい方はこちら

目次

PPAPとは?何の略称?

PPAPで「zip暗号化」するのは日本だけ?海外の事情

PPAPの慣習はなぜ広がった?

PPAPはなぜ危険?政府で廃止になる理由とは

PPAPの代わりは?「パスワード付きzipをメール添付」の代替手段

使えるファイル箱なら安心のセキュリティ

セキュリティにおけるPPAPとは、「ファイルを暗号化zip(パスワード付きzip)にしてメールに添付・送信し、あとから別のメールで解凍するためのパスワードを伝えること」を指します。セキュリティ対策の一環として、日本では政府機関のみならず多くの企業・組織で使われている手法です。

PPAPという略称はITコンサルタントの大泰司氏が命名したもので、以下の頭文字をとって名付けられました(*1)。

● P:パスワード付きzipファイルを送信

● P:パスワードを別途送信

● A:暗号化

● P:プロトコル

PPAPは日本企業では一般的なセキュリティ対策ですが、じつは海外ではほとんど見られません。海外ではパスワード付きzipファイルはむしろ怪しまれ、ウイルスの可能性を疑われる傾向にあります。どうやらPPAPは、日本独自の発展を遂げたビジネス慣習のひとつであるようです。

PPAPの手法は日本企業で広く使われており、「会社のセキュリティポリシーで決められている」というケースすら少なくありません。

この慣習の起源を辿っていくと、どうやらEメールがビジネスで利用されるようになりはじめた初期の頃、「パスワード付きzipで暗号化したファイルをEメールで送信し、その後別のチャネル(FAXや紙の文書など)でパスワードを伝える」という方法がセキュリティ対策として編み出されたところまで遡るようです。

上記の方法は、プライバシーマーク認証取得にあたっての審査でも有用と認められたことから、国内で一気に広がっていきます。しかしFAXや紙を使うのは煩雑なので、徐々に「パスワードもメールで送ればいい」ということになり、手法が簡略化。そのまま現在に至るまで、PPAPの慣習が残ってしまいました。

記事冒頭で触れた通り、この PPAPの慣習は、内閣府において廃止されることが決定しました(*2)。これを受けて、プライバシーマーク制度を運用する一般財団法人日本情報経済社会推進協会(JIPDEC)もPPAP非推奨の姿勢を公式に表明しています(*3)。

しかしなぜPPAPは危険だとされ、廃止の流れが強まっているのでしょうか? その理由を5つ紹介します。

▼暗号化zipとパスワードを個別にメール送信しても意味がない

そもそも、パスワード付きzipファイルと、解凍のためのパスワード情報を別々のメールで送ることにはほとんど意味がありません。個別に送っても同一経路を使用しているわけですから、たとえばハッカーが最初の「添付ファイル付きメール」を受信できたならば、次に送られてくる「パスワードが書かれたメール」も難なく受信できるはずだからです。

▼セキュリティ対策ソフトが添付ファイルのウイルスを検知できない

現在、多くのセキュリティ対策ソフトは、メールの添付ファイルを自動スキャンしてウイルスチェックしてくれるようになっています。しかし添付ファイルがzipで暗号化されていると、セキュリティ対策ソフトは中身をチェックすることができません。つまりそのファイルにウイルスが混入していたとしても検知されずにそのまま受信トレイに届いてしまうのです。

▼パスワード付きzipファイルの暗号化は不正に突破されるリスクが高い

暗号化zipファイルのパスワードは比較的容易に解読されてしまうと言われています。ウェブサイトのログインなどとは違い、暗号化zipファイルは何度でも制限なくパスワードの入力を試行できるので、サイバー犯罪者にとっては突破しやすいのです。

▼メールは盗聴(盗み見)される恐れがある

電子メールは、こちらが送信してから相手が受信するまで、複数のメールサーバを経由することになります。そのあいだにどこかひとつでも適切な暗号化がなされていない箇所があれば、攻撃者は容易に内容を盗聴できてしまいます。そのため、パスワードをメールに平文で記載することには、大きな危険性が伴うのです。

▼無駄な対策で仕事の効率が低下

ここまで見てきたように、「添付ファイルをパスワード付きzipにして、それからパスワードを別のメールで送信」というPPAPの取り組みはほぼ無意味です。しかしその割に「ファイルをzipに圧縮して暗号化」「メールを2度送信」といった手間がかかるので、PPAPの継続は生産性低下の一因となってしまいます。

ランサムウェアについて知りたい方はこちら

それでは、ビジネスでファイルを安全に送受信するにはどうすればいいのでしょうか。PPAPの代わりとなる、セキュアな代替手段について解説します。

▼クラウドストレージの利用がもっとも安全な対策

PPAPの代替手段としてもっとも安全だとされ、実際に一番よく利用されているのは、クラウドストレージを使ってファイルを送受信する方法です。クラウドストレージを活用する場合、具体的には、以下のような順序でファイルを共有することになります。

今回は弊社のクラウドファイル共有サービス「使えるファイル箱」(クライアント版)を例に挙げてご説明します。

「使えるファイル箱」のデスクトップクライアントをインストールすることで、使い慣れたエクスプローラー形式で簡単にファイルの共有が可能となります。

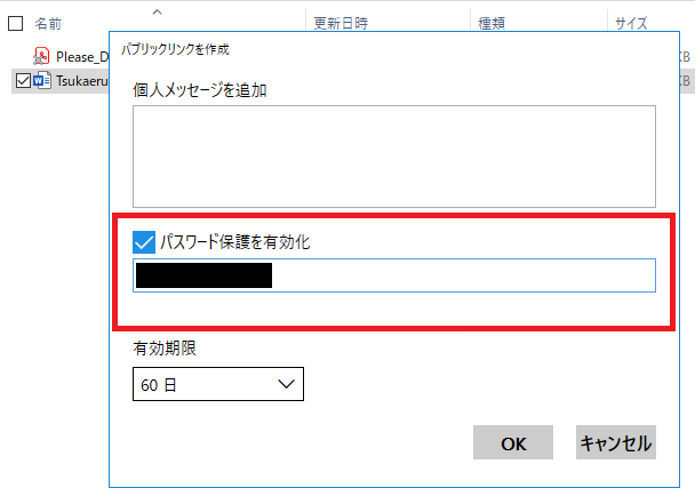

1. 共有したいファイル名を右クリックして「パブリックリンクを作成」を選択します。

2. 表示されたポップアップ画面で直接パスワードを入力することができます。

作成したリンクを相手に伝えるだけで、簡単にパスワード付きのファイルを共有することができます。

尚、上述したセキュリティ面から、作成した共有リンクとパスワードは別々の媒体で相手先に伝えることが重要です。

例えば、作成したパブリックリンクをEメールで送信した場合は、パスワードはチャットシステムなどのツールで送るなどが考えられます。

クラウドストレージによるURLでのファイル共有機能を使えば、PPAPが抱える問題点はすべて解決します。送信するたびにファイルを暗号化したり、メールを何度も送信したりする手間も必要ありません。

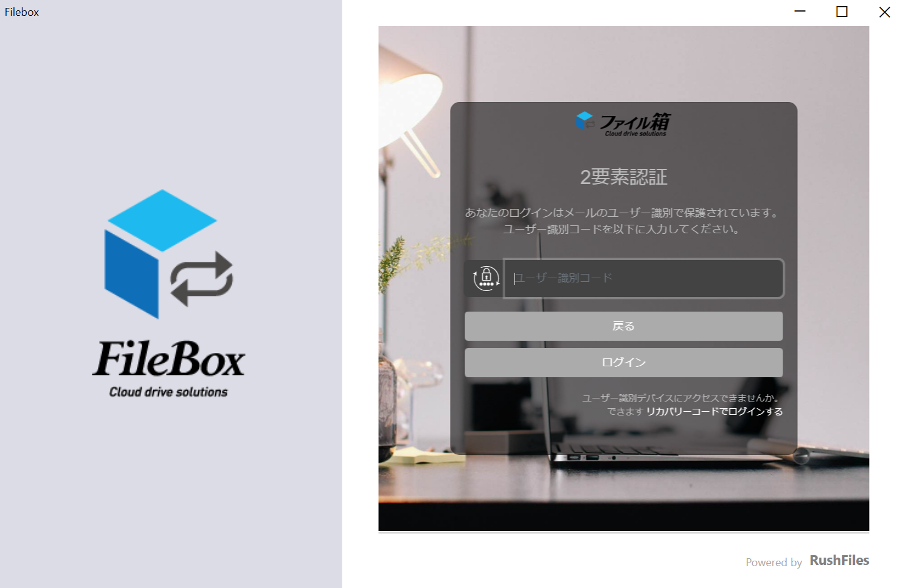

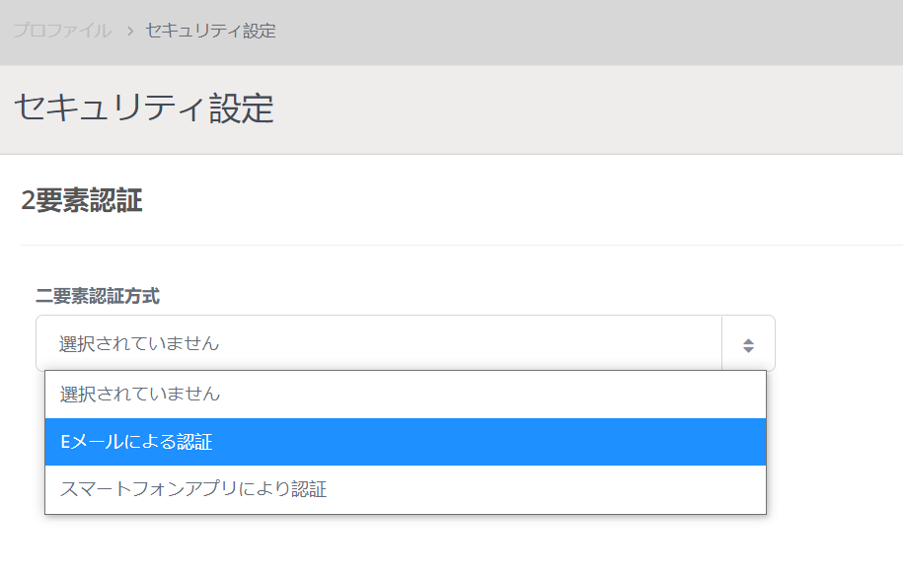

▼2FA(2要素認証)設定でさらにセキュリティ向上

なりすましや不正ログインを防ぐためのセキュリティ対策として、近年2要素認証の導入が進んでいます。これまではログインの際に「ID+パスワード」で認証するのみでしたが、さらにもう一段階の認証を加えて本人確認のステップを強化するというものです。

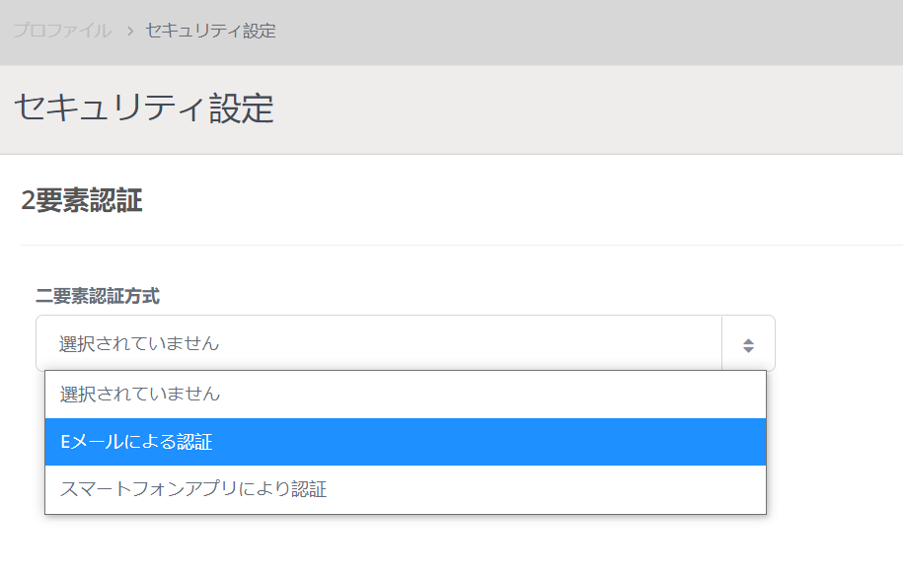

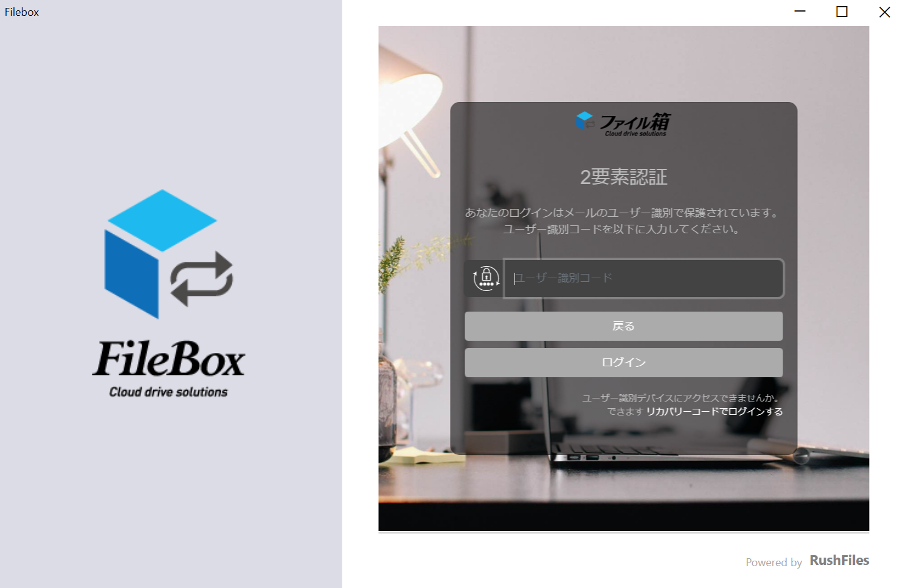

使えるファイル箱でも、もちろんこの2要素認証機能をご利用いただけます。

設定画面のセキュリティ→2要素認証を選択し、方式を「メールアドレス」または「アプリ」から選択するだけなのでとても簡単です。

メールアドレスによる認証を選択した場合は、

ログインを試行すると、登録されているメールアドレス宛に認証コードが届きます。

利用するクラウドストレージを選ぶときは、もちろんセキュリティ対策がしっかりしたサービスを見極めるのが非常に大切。そこでおすすめしたいのが、先ほどもご紹介した使えるねっとのクラウドストレージ「使えるファイル箱」です。

使えるファイル箱は国内の自社サーバで運用され、共有リンクの有効期限設定やデバイスデータの遠隔削除も可能な、セキュリティ万全のクラウドストレージ。即日導入可能な手軽さや、初心者でも使いやすい簡単な操作性、低価格でシンプルな料金体系なども好評です。

30日間の無料トライアル(完全無料&本契約しなくてもOK!)もできますので、ぜひこの機会に一度お試しください。

「使えるファイル箱」のサービス詳細はこちら>>

お問い合わせフォームはこちら>>

<注釈>

*1:メールにファイルを添付する習慣を変えるところから始める働き方改革(PDF、一般財団法人日本情報経済社会推進協会)

*2:自動暗号化ZIPファイル廃止 内閣府と内閣官房 – デジタル相「不適切」(日本経済新聞)

*3:メール添付のファイル送信について(一般財団法人日本情報経済社会推進協会)

コロナ禍が長引くにつれ、多くの企業でテレワーク勤務も長期化しています。テレワークはワークライフバランス向上につながるためますます人気が高まっていますが、一方で最近では「テレワーク疲れ」も指摘されるようになってきました。

リモートワークの生産性、日本はワースト!?

先月(2020年11月)、オラクル社はコロナ禍における世界各国のテレワークの状況について、興味深い調査結果を発表しました(※1)。同調査によれば、テレワークの急拡大と通勤時間の削減によって多くの国で労働時間が増えたのに対し、日本では逆に34%の回答者が「労働時間が減少した」と回答(増加したのは21%)。

さらにコロナ禍によって、46%の人が「生産性が下がった」と回答し、「生産性が上がった」とする15%を大幅に上回りました。ほかのほとんどの国で「生産性が上がった」と答えた人が多数派を占めたのとは対照的です。

クラウドストレージの比較を知りたい方はこちら

テレワークの作業効率改善にテクノロジーの力を

日本でテレワークの生産性がなかなか上がらない原因としては、「属人的な業務が多く、テレワークだと仕事がうまく機能しなくなる」「狭い住宅事情のせいで、業務に集中できる環境が確保しづらい」など、さまざまなファクターが指摘されています。

そうしたなか、いますぐテレワークの作業効率を改善できる手段として注目されているのが、テクノロジー、とくにクラウドの有効活用です。実際、テレワークの長期化を機に、リモートの共同作業に最適なクラウドストレージやビジネスコミュニケーションツールを導入する事例は国内で急増しています。

「使えるファイル箱」はテレワークでの共同作業に最適

使えるねっとのクラウドストレージ「使えるファイル箱」は、テレワークにおける生産性向上や共同作業効率化にぴったりのソリューションです。ファイルをローカル環境ではなく「クラウド」のサーバに保管できるので、いつでもどこでも、どんな端末からでもアクセス可能(もちろんセキュリティは業界トップクラス)。社内でのファイルのやり取りも、いちいちメール添付したりせずに数秒で完了します。

使えるファイル箱の詳しい機能やメリットについては、ぜひ以下のサービス詳細ページをチェックしてみてくださいね。現在2020年12月22日まで30%OFFキャンペーンも実施中なので、お気軽にお問い合わせを!

「使えるファイル箱」のサービス詳細はこちら>>

「使えるファイル箱」30%OFFキャンペーンの詳細(2020年12月22日まで)>>

また、2020年12月10日、11日には、クラウドサービス導入を検討中の方必見の無料ウェビナーを開催します。こちらのウェビナーでは、使えるファイル箱の使用事例なども紹介しますので、ご興味のある方はぜひご参加ください。

無料ウェビナーの詳細・参加申し込みはこちら>>

お問い合わせフォームはこちら>>

※1:日本の「職場におけるAI」調査 – 日本オラクル株式会社

2020年は新型コロナウイルスの影響で、多くの企業がリモートワーク導入に舵を切る異例の年となりました。そんなリモートワークの時代において、多くの企業で課題として浮上しているのが「ペーパーレス化」の推進です。

書類の管理を紙で行っているのは企業の8割以上

最近アドビが企業の総務担当者500名を対象に行った調査(※1)から、ペーパーレス化の現状を探ってみましょう。

同調査によると、社内の書類管理に紙を使用している企業は、全体の83.8%にも上りました。その内訳を見てみると、「すべて紙で管理している」企業が10.6%、「ほぼすべて紙で管理している」企業が25.2%、「紙とデジタルを半々で管理している」企業が48.0%という数字に。何らかの形でデジタルを導入している企業は多いものの、なかなか完全移行には至っていないという現実が読み取れます。

また同調査では、稟議プロセスのデジタル化があまり進んでいない実態も見えてきました。「あなたの会社では、契約書類やデータなどを複数の人で確認する必要がある際、紙に印刷して一人ずつ確認していくようなシーンがありますか?」という設問に対して、「頻繁にある」または「ときどきある」と回答した企業はあわせて67.4%。稟議を紙の書類で行っている企業はまだまだ多いようです。

リモートワーク時代は「ペーパーレス」が常識に!?

しかしこのような現状も、これから徐々に変わらざるをえなくなりそうです。新型コロナウイルスでリモートワークの場面が増えたいま、紙の書類でやりとりを行うのはますます非効率的になりつつあります。

実際、企業のあいだでは様々な取り組みが活発に進められるようになってきました。電子捺印などの広がりも、その一例だといえるでしょう。これからの時代は、ペーパーレス化がビジネス成功の重要なカギを握りそうです。

ペーパーレス化にはクラウドがぴったり

ペーパーレス化やリモートワークは、最近注目のクラウドとの相性が抜群。たとえば使えるねっとのクラウドサービス「使えるファイル箱」なら、こんなことが可能になります。

・書類(ファイル)に自宅や外出先から簡単アクセス

・いちいちメール添付しなくても社内で書類を楽々共有

・ファイル箱に保管した書類は安全なクラウドサーバにあるから、バックアップにもなる

・パソコンだけではなく、スマートフォンからでも書類を閲覧できる

・取引先と瞬時に書類を共有(パスワード保護できるからセキュリティも安心)

ペーパーレス推進の第一歩に、ぜひ簡単・低コストな「使えるファイル箱」を活用してみてください!

「使えるファイル箱」サービス概要ページはこちら

お問い合わせフォーム

※1:アドビ、「社内データの備えと管理」に関する調査結果を発表 社内データのバックアップ、2割が未実施

6月に入り、国内では県境を越える移動自粛が解除され、ヨーロッパでは国境を徐々に開放する動きも出てきました。一時期に比べれば、世の中は少しずつ正常化に向かっているようにも見えます。

しかしこの未曾有の危機を経た今、これからパンデミックが収束しても「すっかり元通り」にはなりそうもないものがひとつあります。それは私たちの”働き方”です。

アフターコロナの働き方を決定づける3つのキーワード

新型コロナウイルスの感染拡大によって、多くの企業が初めてのテレワークを経験しました。今後は通常勤務に切り替えるところが増えそうですが、それでも多くの経営者は「これからの時代、コロナ前に全部元通りというわけにはいかない」と考えています。

生産性やワークライフバランスがより重視されるアフターコロナの時代の働き方で、鍵となるのが「コラボレーション」「フレキシビリティ」「セキュリティ」という3つのキーワードです。

■コラボレーション

他企業との協業やフリーランサーの活用によってイノベーションを加速させることが、今後はもっと一般的になるでしょう。企業という枠を越えたコラボレーションは、新たな価値と利益を最短で生み出す効率的な方法です。

■フレキシビリティ

今回のコロナ禍で、「テレワークでも意外と仕事はできる」ことに気づいた人は多いはず。これからは大企業のみならず中小企業でも、従業員の事情やライフスタイルに合わせたフレキシブルな働き方をある程度認めることが主流になるでしょう。

■セキュリティ

上記のコラボレーションとフレキシビリティを推進する上で不可欠なのが情報セキュリティ強化です。「最低限の対策はしておく」という消極的な姿勢ではなく、「より高度で最新のセキュリティ対策を常に追求していく」という積極的なマインドが求められます。

アフターコロナ時代はクラウドストレージ導入が当たり前に?

社外とのコラボレーションを強化したり、フレキシブルな働き方を推進したりするには、ファイルのやり取りをスムーズかつセキュアに行える環境作りが大切です。しかしメール添付がメインとなる従来のやり方では、プロジェクトマネジメントやファイルバージョン管理が煩雑になってしまいます。

そこで今急速に利用が広がっているのが、クラウドストレージです。クラウドストレージなら必要な人が必要なときに簡単にファイルをダウンロード・アップロードできますし、クラウド上のファイルは常に最新版に更新されるため面倒なバージョン管理も不要。自社でファイルサーバを運用する手間やコストもかかりません。

「使えるファイル箱」を選択する理由

使えるねっとが提供するクラウドストレージサービス「使えるファイル箱」は、全国で多くの企業・団体・教育機関様にご利用いただいています。使えるファイル箱が支持を集める理由をまとめてみました。

■「コラボレーション」をもっと簡単・スムーズに

社内外のチーム作業に最適な共有フォルダ作成、手軽にファイルを送受信できるWebリンク共有など、コラボレーションをスムーズにする機能が満載。誰でもすぐに使えるシンプルなインターフェイスも魅力です。

■働き方の「フレキシビリティ」と多様性を迅速に実現

使えるファイル箱は、テレワークでのファイルやり取りにぴったりです。いつでもどこでも、デバイスさえあればすぐにそこがテレワークオフィスに。公式アプリで、iPhone・iPad・Androidデバイスからもアクセスできます。

■最高水準の「セキュリティ」と充実サポートで安心

SSL通信に加え、シークレットキーによる2重暗号化を実現。ファイル・フォルダごとのアクセス権限設定や、アクセスデバイス・ログイン履歴の確認も簡単にできます。経験豊富な自社専属スタッフによるカスタマーサポートも好評です。

アフターコロナの時代に備える攻めの投資として、ぜひ「使えるファイル箱」の導入を検討してみてはいかがでしょうか。14日間の無料お試しも可能ですので、ぜひお気軽にお問い合わせください!

使えるファイル箱のサービス詳細

お問い合わせフォーム

2020年6月末まで「使えるファイル箱」を無償提供

テレワーク需要がますます高まる中、この度使えるねっとは、2020年4月8日よりクラウド型ファイル共有サービス 「使えるファイル箱」の無償提供キャンペーンを開始しました。

即導入可能なクラウドストレージが6月末まで無償に

「使えるファイル箱」は、即導入・使いやすい画面構成が人気のクラウド型ファイル共有サービスです。

データの共有(共有リンクを簡単に作成可能)やアップロード、ダウンロードをいつでも、どこでも、社内外に関わらずだれとでも簡単に行うことができます。

強固なセキュリティに加えてユーザーごとの権限設定も可能、しかも「ユーザー数無制限」。画面を見るだけですぐに使えるシンプルなデザインが特徴で、研修やマニュアルの確認も不要です。昨今の事態に伴い急遽テレワーク(在宅勤務)を導入された企業様でも安心してご利用いただけます。

2020年4月開始「テレワーク特別プラン」の概要

対象サービス:使えるファイル箱(クラウド型ファイル共有サービス)

https://www.tsukaeru.net/file-bako

対象:今回初めて使用されるユーザー様(法人・個人事業者)

※事業者名でのお申し込みが必要です。

期間:お申し込み後、2020年6月末まで無償でご利用いただけます。

お申し込み方法:以下の2通りの方法でお申し込みいただけます。

①製品紹介ページ(https://www.tsukaeru.net/file-bako)より「14日間無償版」を選択してお申し込み

↓

弊社でお申し込み内容を確認後、2020年6月末まで無料期間を延長いたします。

②カスタマーサポートまでお問い合わせ

ご不明点などは下記よりお気軽にお問い合わせください。

使えるねっとカスタマーサポート(営業時間: 10:00-17:00)

電話:0120-961-166(携帯の方 03-4590-8198)

メール:sales@tsukaeru.net

【使えるねっとについて】

使えるねっとは、幅広いジャンルの企業向けクラウドサービスを提供する「クラウドソリューションの総合商社」。事業開始以来20年に渡り、使いやすく高品質なクラウド製品をOEM(ホワイトラベル)/リセラー向けにリーズナブルな価格で提供しています。

100社以上のパートナー企業とのネットワークに加えて、長野市で自社運営を行うデータセンターと、長年の運用実績によって培ってきた独自のノウハウを活かし、レンタルサーバー、VPS、専用サーバ、クラウドバックアップなど幅広いニーズに対応可能な商品およびサービスの提供を行っています。

URL:https://www.tsukaeru.net/

情報通信技術(IT)を活用したサービスの無償提供事業者として、経済産業省のウェブサイトにも掲載されています。

URL:https://www.meti.go.jp/press/2019/03/20200309004/20200309004.html

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.png)

.png)

.jpg)

.png)

.jpg)