テレワークに対する社会的な関心が年々高まっています。テレワークは、日本の働き方改革の中核とも言える存在。しかし実際に導入に踏み切る企業はまだまだ少ないのが現状です。

テレワーク導入が進まない理由のひとつとして、セキュリティ上の懸念が挙げられます。セキュリティの問題は、すでにテレワークを導入している企業にとっても悩ましいポイントです。今回はテレワークのセキュリティ対策について見ていきたいと思います。

テレワークにおけるセキュリティ上の検討項目

テレワークの導入を考える際、セキュリティと密接に関連した検討項目がいくつか存在します。たとえば「クラウドサービスを併せて導入するかどうか」。クラウドサービスはテレワークとの親和性が高く、生産性の面で高い効果が見込めます。しかしインターネット経由でデータを送受信するという性質上、セキュリティがしっかりしているサービスを見極めないといけません。

「会社の専用端末を支給するか、それとも私用端末の業務利用を認めるか」も避けては通れない検討項目です。専用端末の支給ならセキュリティ面でのコントロールはしやすくなりますが、コストがそれなりにかかります。私用端末の業務利用を認める場合は、セキュリティ対策ソフトの一律導入など、セキュリティリスクを低減させる方策が必要です。

セキュリティ対策に必要な3つの観点

テレワークのセキュリティ対策では、複数の観点から総合的な施策を講じることでその効果を高めることができます。特に大切なのが「テクノロジー面からの対策」「人的対策」「ルール面における対策」です。

「テクノロジー面からの対策」は、操作ログの記録、仮想デスクトップの利用、セキュリティ対策ツールの導入といった実際的なハード面の施策を指します。これらの対策が必須なのは言うまでもありませんが、テクノロジー面からの対策だけでは不十分です。従業員の研修・啓発や、データ取り扱いに関する誓約書の提出など、「人的対策」を取ることで、テレワークの安全性を強化できます。

さらに「ルール面における対策」として、セキュリティポリシーのアップデートを行ったり、セキュリティインシデント発生時の対応フローを策定したりすればより安心です。

テレワークで考えられる代表的なセキュリティリスクと対策

まず考えられるのがマルウェアやウイルス感染による被害です。対策としては、セキュリティソフトのインストールと、OSの最新バージョンへのアップデートが大前提になります。加えて従業員による新規ソフトウェア追加を許可制にしたり、フィルタリングなどで不要なサイトへのアクセスを制限したりすると効果的です。

また、最近は内部不正行為によるデータ流出が増えています。これに対してはアクセス権限の見直しや管理厳格化を行った上で、アクセスログと操作ログの取得を実施するのが良いでしょう。

端末の紛失・盗難リスクも無視できません。万が一に備えて常にデータのバックアップを取っておくことが重要です。

「使えるどこでもオフィス」でセキュアなテレワークを

使えるねっとの「使えるどこでもオフィス」は、仮想アプリケーションと仮想デスクトップを業務端末に配信するクライアント仮想化ソリューション。OSやハードウェアに関わらず、簡単にセキュアなテレワークを実現できます。他の競合製品と比べると最大60%も削減できる安価なライセンスコストも特徴です。気になる方はぜひ下記製品ページをチェックしてみてください。

使えるどこでもオフィス

最近、クラウドを活用した働き方が普及したことで、テレワークを実践する人も増えてきています。国土交通省の平成29年度テレワーク人口実態調査によれば、調査対象となった全就業者のうち、約15.5%がテレワークを経験したことがあると答えました。

クラウドやテレワークには生産性向上を始めとして様々なメリットがあります。しかしその一方で、セキュリティの問題、情報漏えいの心配がつきまとうのも事実です。今回は、テレワークで起こり得る情報漏えいのリスクやその対策などについてご紹介します。

1. テレワークで起こり得る情報漏えいリスクと、その対策

テレワークによって発生する情報漏えいの事例には、いくつかの典型的なパターンがあります。主なリスクと予防策を見ていきましょう。

公衆無線LAN経由の不正アクセス

モバイルワークが実践されている場合は、公衆無線LANを利用して業務を行うケースも散見されます。しかし、公衆無線LAN、特にパスワード保護がされていないフリーWi-Fiにそのまま接続するのは、とても危険な行為。少しでも技術を持った、悪意のある第三者がいれば、公衆無線LANを経由してデータを盗み出すのは容易なのです。

公衆無線LANを使って仕事をするときは、VPNを利用することで、こうした攻撃からデータを守ることができます。

パソコンの盗難

仕事で使うパソコンやタブレットなどを盗難され、重要なデータが盗まれる事例も報告されています。対策としては、万が一盗難被害にあってもデータが盗まれないよう、ハードディスクを暗号化しておくのが効果的です。

ウイルスやランサムウェアによる攻撃

ウイルスやランサムウェアによるサイバー攻撃は、依然として情報漏えいの原因としてもっとも多いもののひとつです。パソコンはもちろん、業務で使用するタブレットやスマートフォンにもセキュリティ対策ソフトをインストールすることが、一番の対策になります。

2. 教育だけに依存しないセキュアな環境づくりが大切

テレワークで情報漏えいなどのセキュリティ問題が発生してしまうのを防ぐには、もちろん従業員への教育や指導も必要です。しかし、どれだけセキュリティ教育をしたとしても、ミスを100%なくせるわけではありません。大切なのは、社員教育だけに頼らず、仮にミスが起こってもセキュリティ事故を防げるような、安全な環境づくりをすることです。

そのためには、前の章で取り上げたような具体的な対策(ハードディスクの暗号化、セキュリティ対策ソフトの導入など)を一つひとつ着実に取っていくことが一番の近道。セキュリティ対策にはそれなりのコストがかかりますが、万が一情報漏えいが起きてしまった際のダメージを考えれば、安いものです。

3. セキュリティ重視のソリューションで、安全なテレワークを

テレワークを導入する際は、新たなコミュニケーションツールやクラウドサービスを併せて導入することも多いもの。そんなときは、使い勝手や機能だけではなく、セキュリティ面も重視してツール/サービスを選ぶことをおすすめします。

使えるねっとの「使えるどこでもオフィス」は、セキュリティにとことんこだわった、テレワークにぴったりな企業向けクライアント仮想化ソリューション。データの暗号化/認証、高度なアクセス制御など、情報漏えいを防ぐ機能が満載です。詳しくはぜひ、使えるどこでもオフィスの製品ページを覗いてみてくださいね。

使えるどこでもオフィス

自宅やサテライトオフィスで仕事をする「テレワーク」が、いま話題です。働き方改革が推進されていることもあって、導入企業の数も徐々に増えてきています。

テレワークというと「どこでも働けるテレワークのほうが優れていて、リアルオフィスで働くよりも先進的」だと単純に捉えられがち。しかし実際のところ、テレワークにもリアルオフィスにも、それぞれの良さがあり一長一短なんです。今回は、テレワークとリアルオフィス双方のメリットと、各ワークスタイルをうまく共存させるコツについてご紹介します。

1. テレワークのメリット

テレワーク導入によって得られる効果は様々で、従業員にも会社側にもたくさんの利点があります。中でもインパクトの大きいメリットを見ていきましょう。

通勤時間・移動時間を短縮できる

大都市圏を中心に、働く人の通勤時間は経済的にもかなりのロスになっています。郊外から都心のオフィスに1時間半かけて通うとすると、往復の通勤時間は1日3時間に。3時間もあれば結構な量の業務が片付いてしまいます。テレワークを導入すればこの時間のロスを一気に圧縮することができ、生産性の面でもプラスです。

ワークライフバランスが改善する

健康のためにも、その会社で働くモチベーション維持のためにも、ワークライフバランスは非常に重要です。テレワークで家族との時間や自分のために使える時間が増えれば、働きやすさは格段に向上するでしょう。一人ひとりの事情やライフスタイルにあった働き方も容易になるため、離職率の低減などにも効果を発揮するはずです。

2. 出社して働くことのメリット

テレワークではなく、リアルオフィスに出社して働いたほうが良いケースも多々あります。出社して働くことには、どのようなメリットがあるのでしょうか。

交流によって新たなアイディアが生まれる

新しいアイディア、画期的なイノベーションは、得てして社員同士の直接交流から生まれるもの。フェイス・トゥ・フェイスのコミュニケーションには、チームのクリエイティビティを高める効能があるのです。オフィスでのちょっとした会話が、新たなビジネスのヒントになることだってあるでしょう。

仕事とプライベートをはっきり区別できる

テレワークには、個々のライフスタイルにあった働き方がしやすいというメリットの反面、仕事とプライベートの境界線が曖昧になりがちだというデメリットもあります。自宅からオフィスへの通勤というワンクッションがあることで、かえってプライベートの時間を確保しやすくなる場合も多いのです。

3. クラウドを活用して賢くテレワークを

ここまで見てきたように、テレワークにもリアルオフィスにもそれぞれ良い点があり、悪い点があります。職種にもよりますが、一番理想的なのは、たとえば「週2日はテレワークで、残りの3日はオフィス通勤」といったように、テレワークとリアルオフィスをうまく共存させることでしょう。そのために大切なのは、オフィスでも自宅でも同じ業務環境がすぐに使えるよう、普段からクラウドを活用した働き方を取り入れておくことです。

使えるねっとでは、テレワークとリアルオフィスを両立できる便利なクラウドツールを豊富に揃えています。

「使えるどこでもオフィス」は、デバイスを問わずに共通の仮想デスクトップやオフィスアプリが使えるようになるソリューション。セキュリティ対策も万全で、安心してテレワークを実践できます。

「使えるファイル箱」は、データの管理やファイルの共同編集が簡単になる、完全クラウド型のファイル共有・同期サービス。法人向けプランならユーザー数無制限で利用できます。

気になる方は、ぜひ以下から各サービスの詳細ページをチェックしてみてくださいね。

使えるどこでもオフィス

使えるファイル箱

VPSやクラウドバックアップなど様々なサービスを提供している使えるねっとですが、業務効率アップや事業立ち上げ時に便利なビジネスソリューションも多数揃っているのをご存知ですか?

使えるねっとのビジネスソリューションは、クラウドを軸として、現代のビジネスニーズに最適なサービスをお手頃価格でパッケージングしているのが特徴です。今日は、今企業に対応が求められている最新の課題や、それを解決するのにぴったりな使えるねっとのビジネスソリューションをご紹介していきたいと思います。

1. 「災害大国」ニッポン、働き方改革はいかに

まずは、企業が取り組むべき課題として近年社会的な注目度が上がり、その重要性も高まってきている2つのジャンルについて見てみましょう。

多様な働き方の実現

働き方改革というキーワードが注目されるようになって久しいですが、働き方の多様化は着実に進みつつあります。特に若い世代の間ではフレキシブルなワークスタイルに対するニーズが強く、優秀な人材の獲得という観点からも、多様な働き方の実現が重要になってきそうです。

多様な働き方を認めることには、従業員満足度の向上と生産性の改善という大きなメリットがあります。この2つはどちらも、本格的な人口減社会を迎えるとともに転職がますます当たり前になるこれからの時代、日本企業に欠かせないものです。

災害対策

ここ最近大きな自然災害が相次いでいますが、災害大国の日本では企業でも万全の災害対策が必須です。日本にいる限り大地震はいつどこで起きてもおかしくありませんし、気候変動の影響で水害等も今後さらに増えることが予想されています。

会社が災害の被害に遭ったとき、いかにして業務を継続し、ビジネスへのダメージを最小限に抑えるのか――。十分な備えと対策が今、必要とされています。

2. 「使えるどこでもオフィス」で低価格・セキュアなテレワーク

そんなテレワークは着実に普及しつつあるものの、企業で実際に導入するのはそう簡単ではありません。その背景にはテレワークに使えるシステムや技術についての理解が進んでいない、という現状があります。

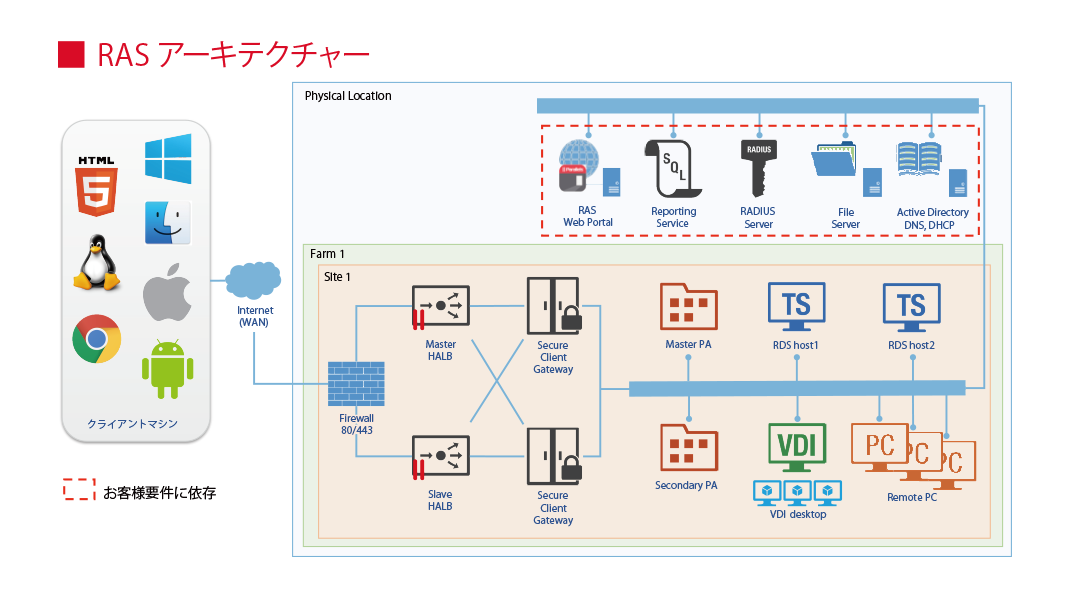

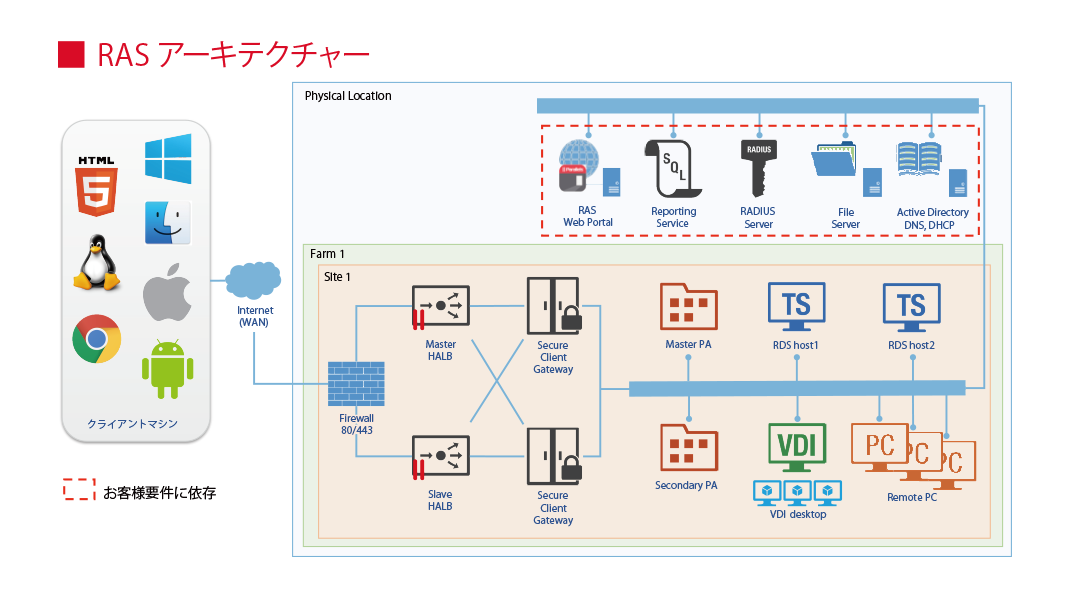

従来では、外部から社内のPCにアクセスする「リモートデスクトップ」が使われていましたが、現在のテレワークで主流になっているのが「VDI(仮想デスクトップ)」です。オフィス内のPCが常時オンでないと機能せず、サイバー攻撃のリスクも高いリモートデスクトップと比べて、VDIならサーバ上の仮想環境にデスクトップを構築するため効率およびセキュリティ面でも安心です。

使えるねっとの「使えるどこでもオフィス」は、上記で挙げた多様な働き方の実現と災害対策にぴったりなサービスです。どこでもオフィスは、いつでもどこでも、どんなデバイスでも同じ勤務環境を実現できる、企業向けのクライアント仮想化ソリューション。Windows、Mac、Android、iOS、Chromebook、Linuxなど様々なOSに対応しています。

使えるねっとの「使えるどこでもオフィス」は、上記で挙げた多様な働き方の実現と災害対策にぴったりなサービスです。どこでもオフィスは、いつでもどこでも、どんなデバイスでも同じ勤務環境を実現できる、企業向けのクライアント仮想化ソリューション。Windows、Mac、Android、iOS、Chromebook、Linuxなど様々なOSに対応しています。

どんな端末でも簡単に、かつセキュアにオフィスと同様のIT環境が利用できるようになるため、テレワークや在宅勤務の導入にも最適です。スマートフォンでもまるでネイティブアプリのようにスムーズなタッチ操作ができるので、ストレスなくモバイルワークを実践できます。

また、どこでもオフィスで普段から会社のオフィスだけに頼らない業務体制を構築しておけば、いざというときの事業継続対策にも。1ユーザーライセンスは年間12,000円〜となっており、コストパフォーマンスは業界トップクラスです。

使えるどこでもオフィスの詳細はこちら(使えるどこでもオフィスの提供は終了いたしました)

3. ビジネスをスマートに支える豊富なソリューション

使えるねっとには、他にも生産性向上や起業などをサポートするビジネスソリューションがたくさん。そのうち「Office365」と「ドメイン」をご紹介します。

Office365

使えるねっとのOffice365は、WordやPowerPoint、OutlookをはじめとするOfficeアプリケーションの最新バージョンを、PCでもMacでも、そしてスマートフォンでも使えるサービスです。導入コストもメンテナンスコストも、従来のボリュームライセンス版より大幅に削減できます。

Office365の詳細はこちら(Office365の提供は終了いたしました)

ドメイン

起業時や新規ブランド立ち上げ時には、新たな独自ドメインの取得が欠かせませんよね。使えるねっとのドメインサービスなら、ドメインの取得も管理も分かりやすいインターフェイスで楽々。どこでもオフィスやOffice365との相性も抜群です。

ドメインの詳細はこちら

今回はどこでもオフィス、Office365、ドメインの3つをピックアップしてみましたが、いかがでしょうか。気になるサービスがあれば、ぜひお気軽にお問い合わせくださいね。

「月1000円のVDI」この機会にはじめてみませんか?

お問い合わせフォーム

参考:https://work-holiday.mhlw.go.jp/telework/

https://news.mynavi.jp/kikaku/vdi_nissho-2/

使えるねっとの「使えるどこでもオフィス」は、上記で挙げた多様な働き方の実現と災害対策にぴったりなサービスです。どこでもオフィスは、いつでもどこでも、どんなデバイスでも同じ勤務環境を実現できる、企業向けのクライアント仮想化ソリューション。Windows、Mac、Android、iOS、Chromebook、Linuxなど様々なOSに対応しています。

使えるねっとの「使えるどこでもオフィス」は、上記で挙げた多様な働き方の実現と災害対策にぴったりなサービスです。どこでもオフィスは、いつでもどこでも、どんなデバイスでも同じ勤務環境を実現できる、企業向けのクライアント仮想化ソリューション。Windows、Mac、Android、iOS、Chromebook、Linuxなど様々なOSに対応しています。