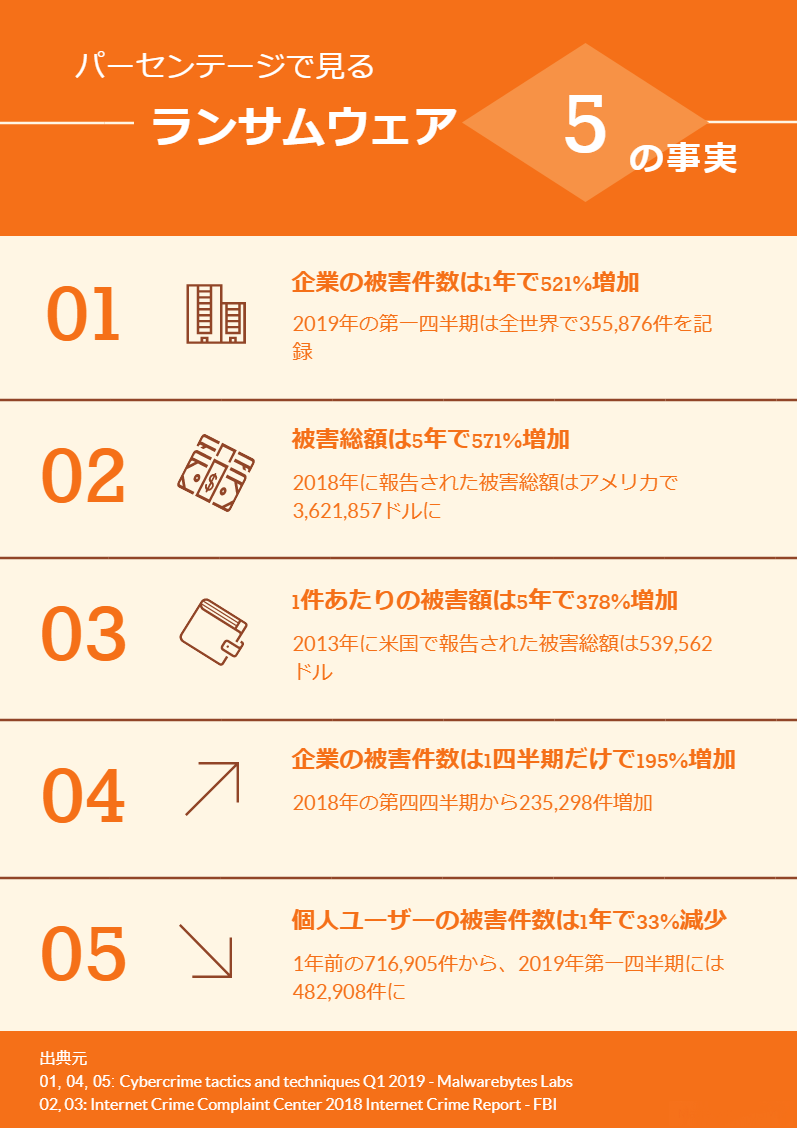

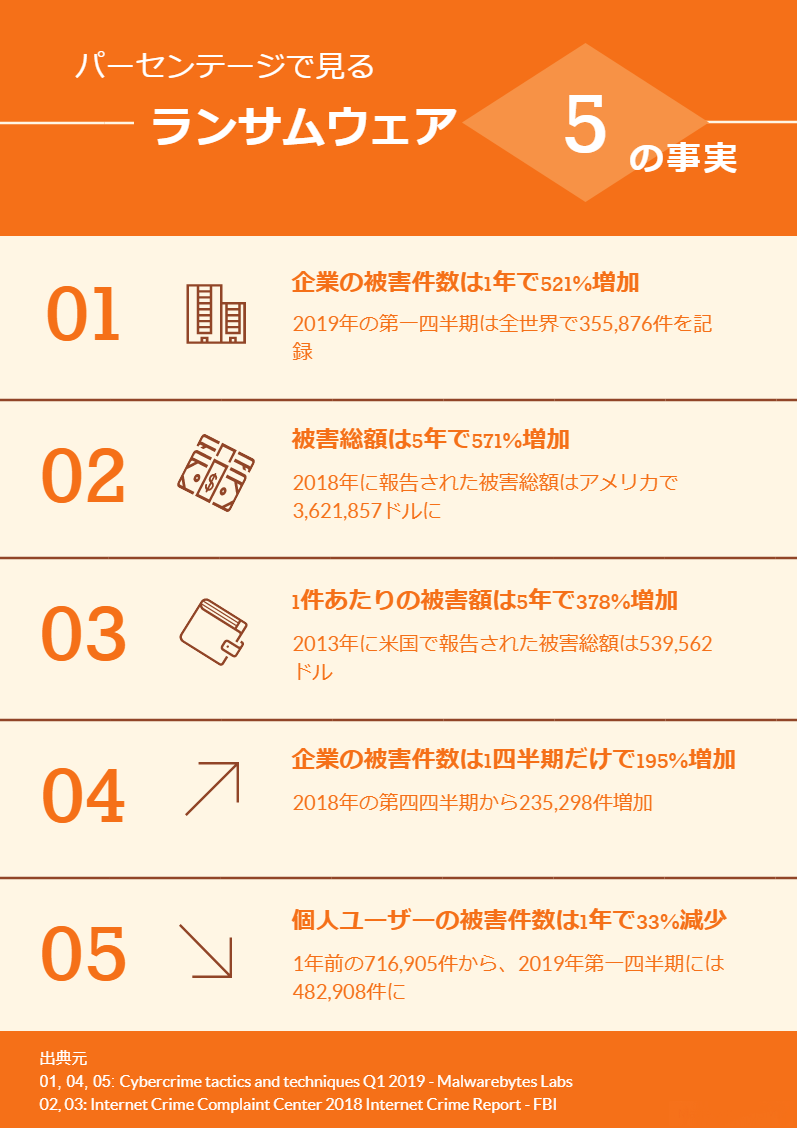

企業のランサムウェア被害件数が、たった1年で500%超も増加した――。そんな衝撃的なニュースが飛び込んできました。この驚きの数字が浮かび上がったのは、米カリフォルニア州に拠点を置く大手サイバーセキュリティ企業、Malwarebytes社の最新レポート。一体ランサムウェアの動向に、何が起きたのでしょうか?

過去の記憶になりかけていたランサムウェア

一時期全世界的に大流行し、ニュースでも盛んに取り上げられるなど世間を騒がせたランサムウェア。しかしピークだった2016年頃を過ぎると、ランサムウェアの流行は徐々に下火となり、しばらく漸減傾向が続いていました。

ランサムウェアの存在感が低下していく中、入れ替わるように仮想通貨マイニングウイルスなど新たなタイプのマルウェアが続々登場します。そのため一部では「ランサムウェアはもう過去のもの」だという声すら出始めていたのです。

水面下で起きていた「標的のシフト」

ところがランサムウェア被害の数が減っていく裏では、ある変化が静かに進行していました。攻撃者による「標的のシフト」です。

FBI傘下の米国インターネット犯罪苦情センター(IC3)が毎年公表している報告書に、それを裏付けるようなデータが掲載されています。報告書によれば、2016年にIC3まで報告されたランサムウェアの被害件数は全米で2,673件。以降1,783件、1,394件と毎年減少していますが、一方でランサムウェアによる損失額は約240万ドルから360万ドル超にまで跳ね上がっているのです(※1)。

件数自体は減っているのに被害額が大幅に増えているのは、攻撃者が個人をターゲットにするのを止め、代わりに多額の身代金を支払う能力のある企業を標的にし始めたことを示唆しています。

企業の被害件数521%増でターニングポイントに

そしてここへ来て明らかになったのが、冒頭でご紹介したニュース。全世界で企業のランサムウェア被害件数が、2019年第一四半期に521%も増加(前年同期比)したと言うのです。

.png)

こちらは、2018年第一四半期から2019年第一四半期までのランサムウェア被害件数の変動を、個人ユーザーと企業に分けて示したものです(Malwarebytes社のレポートを基に作成)。個人ユーザーの被害件数(黒色)が漸減を続ける中、企業の被害件数(赤色)が急増し、2019年第一四半期には一気にその差が縮まっています。そもそもの絶対数を考えれば、個人ユーザーの被害件数のほうが圧倒的に多いのは当たり前。これほど肉薄しているのは異常事態だと言えます。

Malwarebytes社のレポートでも指摘されていますが、この急上昇にはアメリカで今年初めに猛威を振るったランサムウェア「Troldesh」の大流行も多分に影響しています。しかしながら上のシート(Malwarebytes社およびIC3のレポートを基に作成)を見ても分かる通り、ランサムウェア攻撃の標的が個人から企業へと急速にシフトしているのは厳然たる事実です。

「バックアップしておけば大丈夫」は本当か?

「万が一ランサムウェアに感染してしまっても、普段からバックアップさえ取っておけば大丈夫なんじゃない?」と思われた方もいるはず。でも、本当にそうでしょうか?

これは半分真実で、半分そうではないと言えます。ランサムウェア対策としてバックアップが非常に重要なのは事実。バックアップしているのとしていないのとでは、ランサムウェアの標的になってしまったときの運命が大きく違います。

ただ、より確実なランサムウェア対策を期すには、「とりあえずどこかにバックアップしていればOK」という姿勢では不十分です。たとえばもし、バックアップ先が通常使うサーバと常時繋がれている社内サーバだったとしたらどうでしょう? ランサムウェアの被害に遭ったとき、バックアップサーバまで感染してしまう可能性は十分あります。だからクラウドバックアップを活用するなど、バックアップ場所にまで気を使うことが大切なのです。

ランサムウェアの攻撃者がターゲットを企業に絞り込みつつあるのは、もはや明白です。経営者の方やIT・セキュリティ担当者の方は、ぜひ手遅れになる前に、万全のランサムウェア対策を講じてくださいね。

▼ランサムウェアからデータを守る「Active Protection」テクノロジー搭載の使えるクラウドバックアップ

▼お問い合わせ

※1:一連のデータはIC3に報告されたケースのみをカウントしているため、実際の被害件数・損失額はこれより遥かに多いと見られます。

【参考文献】

Cybercrime tactics and techniques Q1 2019 – Malwarebytes Labs

Internet Crime Complaint Center 2018 Internet Crime Report – FBI

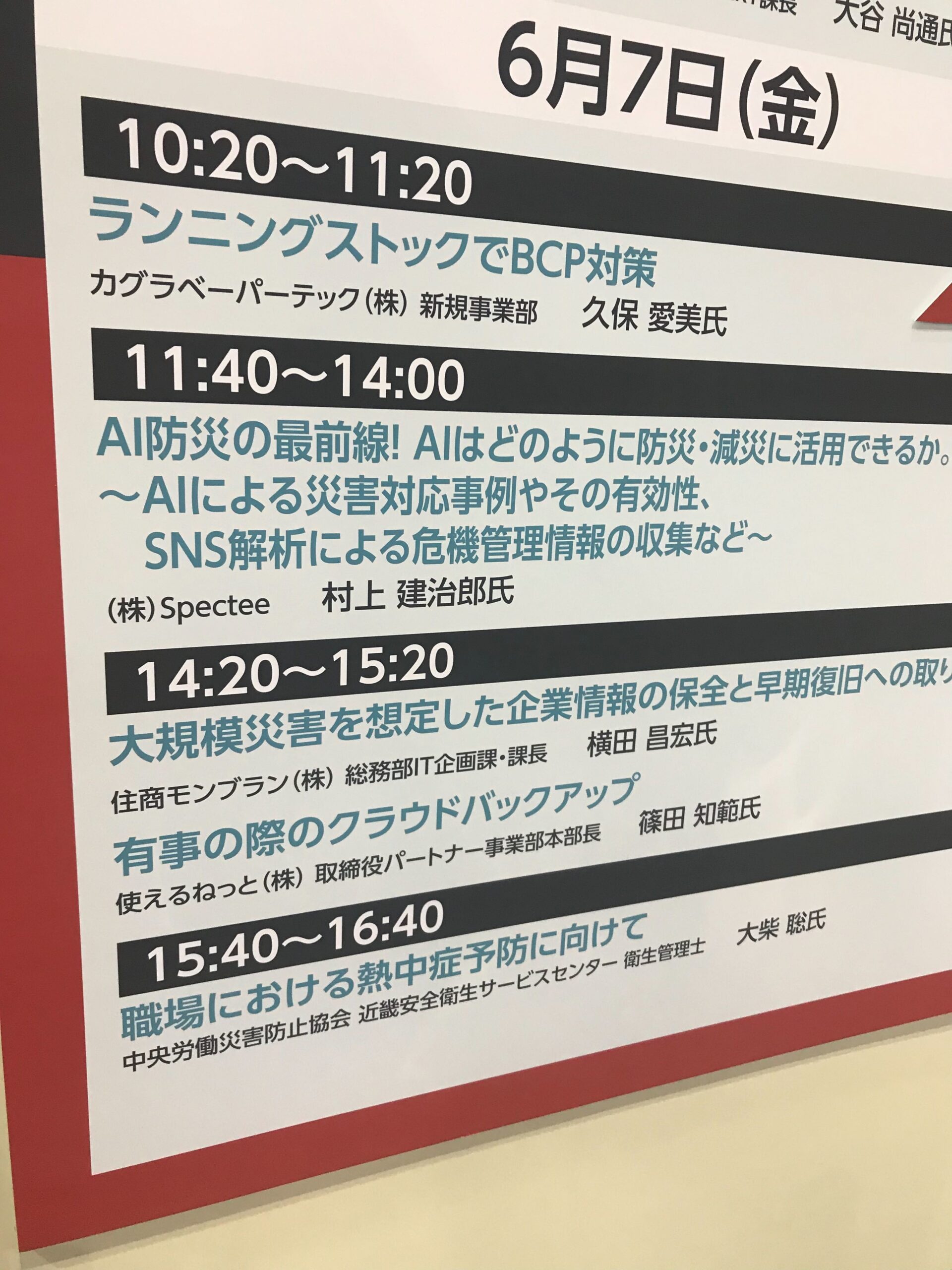

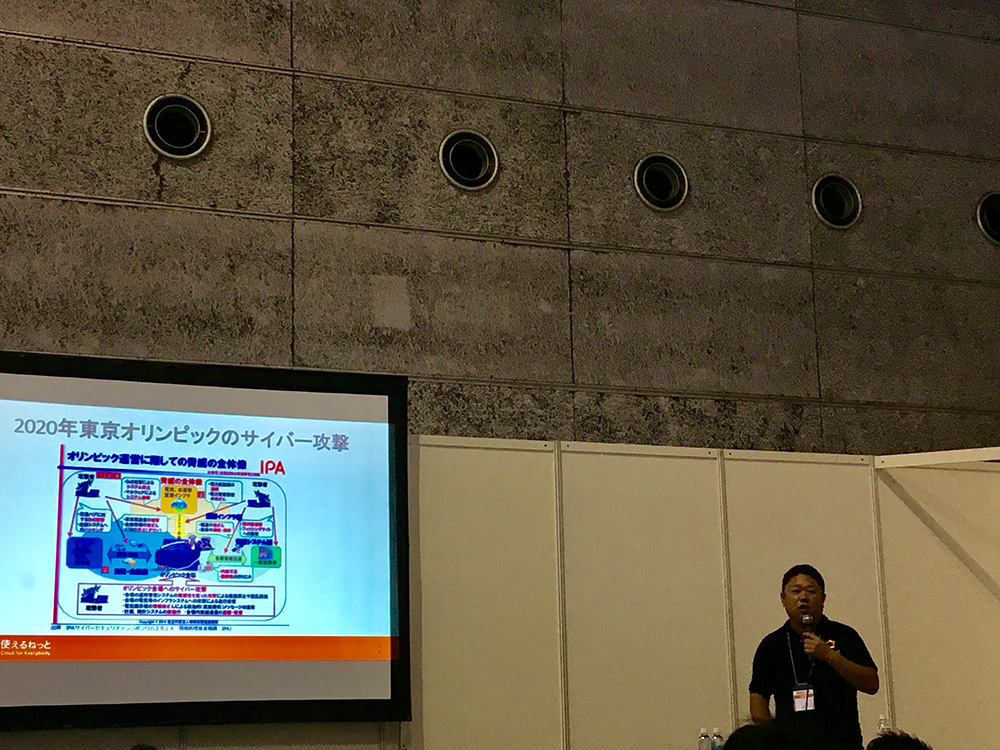

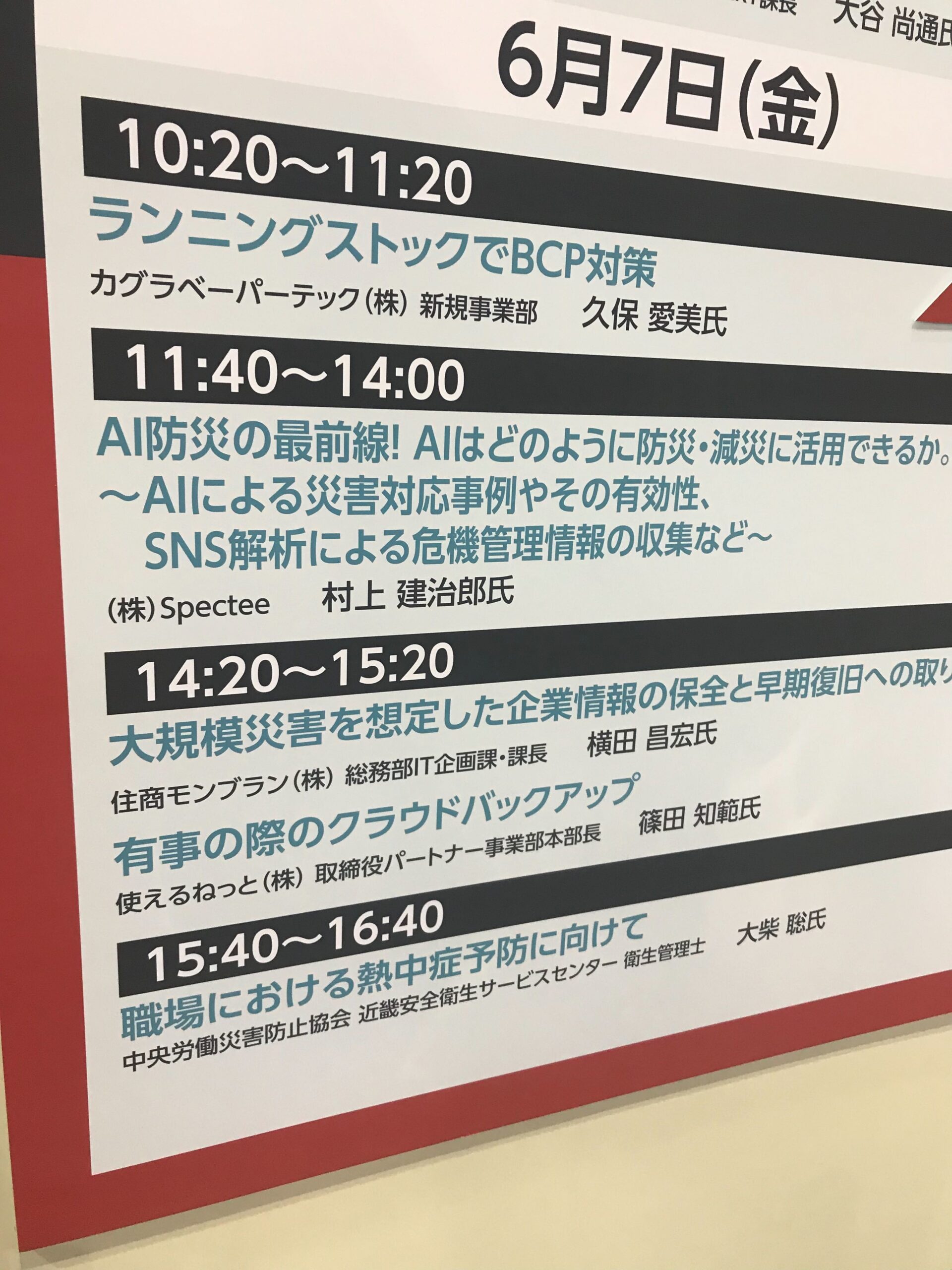

使えるねっとは先日、インテックス大阪で開催された「防犯防災総合展2019」に出展しました。防犯防災総合展は、防犯防災分野で西日本最大級のイベントです。この記事では、期間中の会場の様子を、写真を交えながらレポートしたいと思います。

BCP・DR対策にぴったりなクラウドソリューションを紹介

6/6・6/7という2日間の日程で開催された防犯防災総合展2019。使えるねっとは会場に専用ブースを構え、BCP(事業継続計画)対策・DR(ディザスタリカバリ)対策に効果的なクラウドソリューションを紹介しました。

特に好評だったのは、ボタンひとつで簡単にデータ復元できる「使えるクラウドバックアップ」、安全にファイルをシェアできる「使えるファイル箱」、シンプルでコストパフォーマンス抜群な「使えるどこでもオフィス」などです。ブースには、実際に操作できる管理画面のデモも用意。2日目はあいにくの雨模様でしたが、両日とも多くの方にお立ち寄りいただきました。

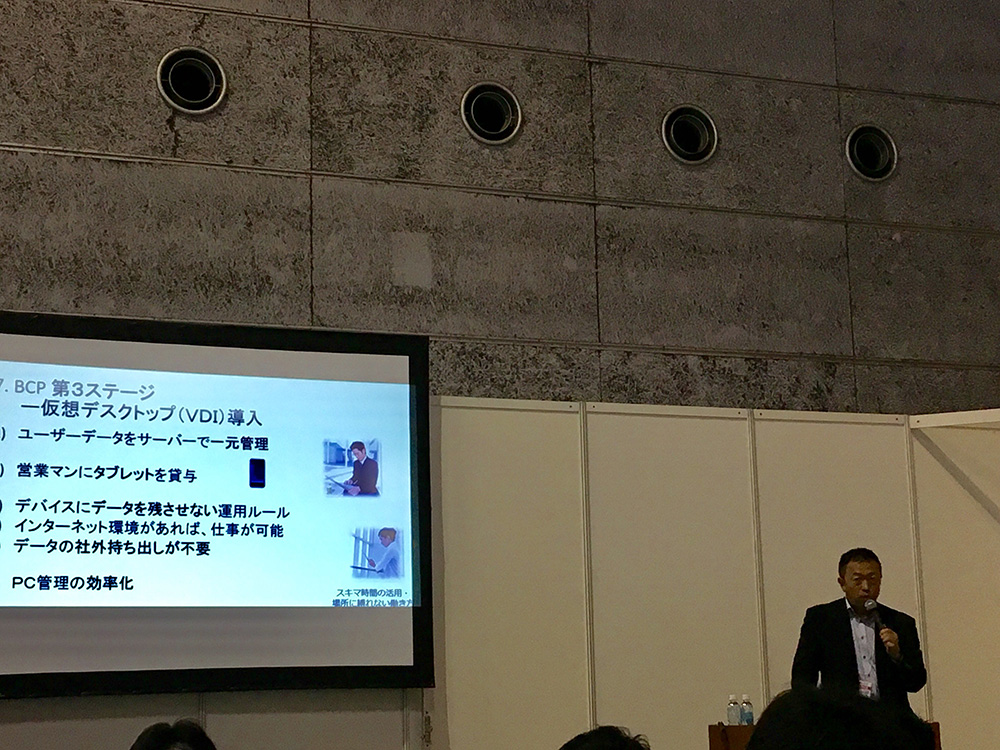

また今回は、「有事の際のクラウドバックアップ」というテーマでセミナーも主催。災害対策としてのクラウドが近年脚光を浴びていることを踏まえて、クラウドプロバイダーの視点から必要な対策について説明しました。

大盛況だった「有事の際のクラウドバックアップ」セミナー

セミナーはおかげさまでたくさんの方にお越しいただき、大盛況に。足を運んでくださった皆様、ありがとうございました!

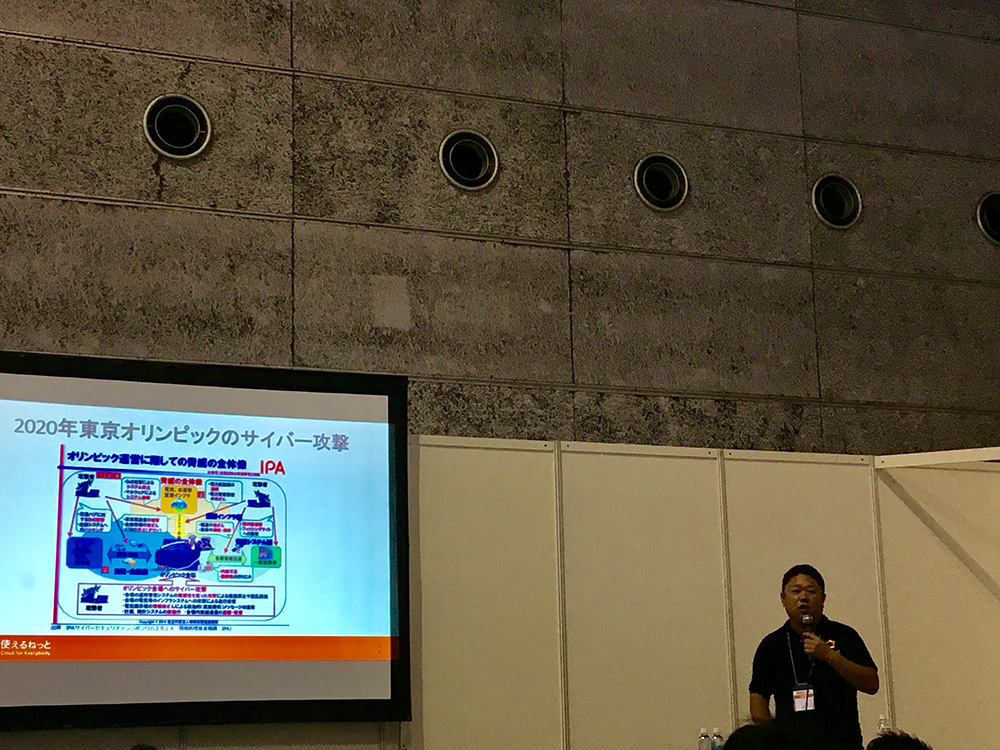

クラウドバックアップは、災害対策のみならず、サイバー攻撃対策にも有効なソリューションです。セミナーでは東京オリンピックなど身近なトピックや実際の事例も題材に、総合的なBCP対策としてのクラウドバックアップの優位性を解説させていただきました。

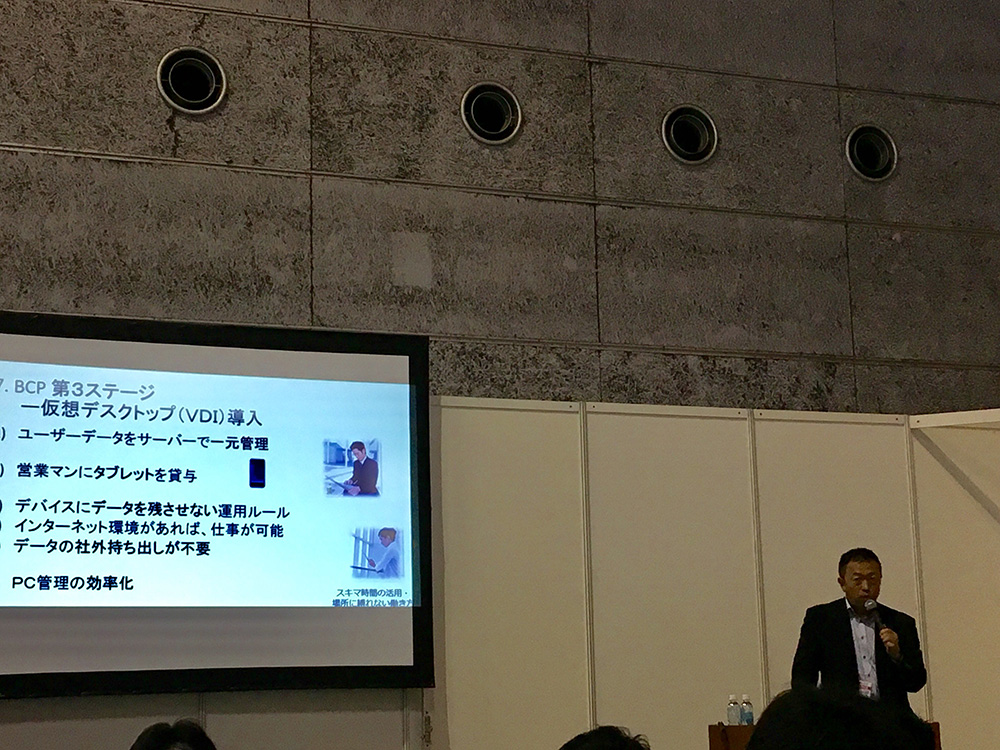

また、BCP対策を進める上で具体的に講じるべき施策を、ステージに分けてご紹介。クラウドや仮想デスクトップをどのように社内に導入していけばいいのか、詳しく見ていきました。

使えるねっとのイベント出展情報やキャンペーン情報などは、FacebookページとTwitterでも随時発信中です。まだフォローしていない方は、ぜひフォローしてくださいね!

昨今、数あるサイバー攻撃の中でも猛威をふるっているのがランサムウェア攻撃です。サイバーセキュリティ大手・シマンテックのレポートによれば、2013年以降ランサムウェアの感染数は毎年増加。2018年には個人ユーザーの感染数が久々に減少へ転じたものの、企業の感染数はむしろ12%増えています。今回は、企業にとって見過ごせない、ランサムウェアの脅威について見ていきましょう。

拡大するランサムウェア被害、約56億円を失った企業も

上記レポートの結果からもわかるように、ランサムウェアの攻撃者は攻撃のターゲットを企業に絞りつつあります。企業をターゲットにすれば高い「身代金」を設定しやすく、相手が支払いに応じる可能性も高いからです。

ランサムウェアの特徴は、感染したときの被害総額が容易に膨らんでしまうこと。今年3月にランサムウェアの被害に遭ったノルウェーのアルミニウム製造メーカー、ノースク・ハイドロ社は、会社のコンピューター・ネットワークが麻痺したことで、日本円にして約56億円もの利益を失ってしまいました。

ランサムウェアに感染するとどうなる?

ランサムウェアに感染すると、社内のコンピューターの操作が一切できなくなったり、ファイルやフォルダを開くことができなくなったりします。そして身代金を支払うように要求するメッセージが画面に表示され、それまではほぼすべての業務が停止してしまう事態となるのです。

さらに厄介なのが、要求された身代金を支払ったとしても、データが復旧する保証はないということ。実際、身代金を払ったにもかかわらずデータの完全復旧ができなかったというケースが頻発しています。中小企業にとっては、ビジネス存続の致命傷になってしまいかねません。

不正アクセスを防ぐソフトウェアタイプのサービスも登場

ランサムウェアの脅威が増大する中、ランサムウェアの引き金となる不正アクセスを防ぐサービスが続々登場しています。サーバの環境を選ばないソフトウェアタイプのサービスも人気です。

こうしたサービスでは、アクセスログの監視・解析、不審な通信を遮断するファイアウォール、OSの脆弱性検出と仮想パッチによる保護などといった機能が、追加の設備投資なしに利用できます。ランサムウェアの被害に遭う可能性を最小限に抑えるためにも、このような不正アクセス対策ツールの導入を考えてみてはいかがでしょうか。

クラウドバックアップで万が一に備える対策を

ランサムウェア感染を未然に防ぐための対策が大切なのは言うまでもありませんが、同時に「万が一感染してしまった場合」の対策として、日頃からバックアップを取っておくことも重要です。バックアップを取ってさえいれば、仮にランサムウェアに感染しても身代金を支払う必要はなく、バックアップデータからすぐに問題なく業務を再開できます。

ランサムウェア対策という観点から考えると、バックアップソリューションは社外サーバーにデータを保管するクラウドバックアップが一番安心です。ランサムウェア攻撃からデータを守るための人工知能(AI)テクノロジー「Active Protection」を搭載し、データ復元もたった数分で完了する「使えるクラウドバックアップ」もぜひ検討してみてくださいね。

使えるクラウドバックアップ

お問い合わせ

クラウドサービスプロバイダーとして各種クラウド製品およびサービスの開発・販売を行う使えるねっと株式会社(本社:長野県長野市)は、この度インドネシアのGraha Teknologi Nusantara(GTN)社とパートナーシップ契約を締結しました。GTN社は三井物産、三井情報、及びインドネシア大手財閥Lippoグループによるジョイントベンチャーで、インドネシア国内においてデータセンター事業を展開しています。

3箇所のデータセンターを持つインドネシア初のクラウドプロバイダーに

今回のパートナーシップ締結により、使えるねっとグループのインドネシア現地法人CloudMatikaが提供するサービスのインフラの一部を、GTN社が運営するジャカルタ近郊のデータセンターでホスティングするという協業が実現。GTN社のデータセンターは日本基準の優れた品質とインドネシア有数の規模で高い評価を得ており、この度のパートナーシップ締結によって、CloudMatikaの急拡大する顧客基盤のニーズに応える高品質で安定したサービス提供が可能になります。

GTN社がパートナーに加わることで、CloudMatikaがインドネシア国内に持つデータセンターのネットワークは計3箇所に。3つ以上のデータセンターを持つクラウドプロバイダーは、インドネシアではCloudMatikaが初めてとなります。

.jpg)

使えるねっとグループ、アジア・インドネシア市場でのプレゼンス拡大

経済成長やインターネット利用の普及によって、インドネシアでクラウドサービスの需要は急速に高まっていますが、使えるねっとグループは早くから当地でクラウド事業を展開してきました。GTN社とのパートナーシップで新たなデータセンターが加わることで、使えるねっとグループのアジア及びインドネシア市場でのプレゼンスがさらに高まることが見込まれます。

使えるねっとグループは、日系クラウド企業としてはすでにインドネシアで随一とも言えるネットワークとプレゼンスを保持しています。インドネシア市場進出やインドネシアでの事業拡大を検討している日本企業向けには、弊社のクラウド技術と当地でのプレゼンスを活かしたクラウドサービス関連サポートも展開中です。

ついつい後回しにしてしまいがちなセキュリティ対策ですが、最近はサイバー攻撃の手法がますます多様化。SMSを悪用した「スミッシング」など新たなタイプの攻撃が登場し、被害に遭う企業も増えています。今回は、知らないでは済まされない現代型サイバー攻撃の実情をまとめてみました。

SMSを使った「スミッシング」、企業も対策が急務に

最近被害事例が増えているサイバー攻撃のひとつに、SMS(ショートメール)を悪用した「スミッシング」があります。記憶に新しいのは、宅配便の不在通知を騙ったスミッシングの流行で、ニュースにもなりました。

この事例では、攻撃者は被害者のスマートフォンに不在通知を騙ったSMSを送信。ショートメール内のリンクから宅配便会社のホームページを装った偽サイトに誘導し、そこから有害な不正アプリをインストールさせるという手法でした。さらにこの不正アプリには、インストールしたユーザーの携帯から不特定多数の電話番号に同様のスパムメッセージを自動送信する機能があり、被害が加速度的に増えていく結果となったのです。

SMSはメールやメッセージングアプリなどと比べても開封率が高いのが特徴。電話番号を使ってやり取りするため、受信したメッセージを疑いなく信じてしまいがちです。そのためSMSのスパム対策やセキュリティ対策を意識しているユーザーは少ないのが現状だと言えます。もし社員が、会社支給の端末やBYODで使っているスマートフォンでスミッシング被害に遭ってしまえば、ビジネスの機密情報や個人情報が流出してしまう可能性も。企業にとってスミッシング対策は急務になっています。

オフライン端末でもセキュリティ対策が必須

実はインターネットにつながっていないオフライン端末でも、セキュリティ対策が欠かせません。USBメモリ、CD-ROMなどからウイルス感染するリスクがあるほか、最近は「ソーシャルエンジニアリング」による被害も拡大しています。

これは「メールなどで関係者になりすましてパスワードを聞き出す」「IDカードを偽装してオフィスに侵入する」「外でテレワークしている社員のパソコン画面を覗き見する」などといった手口で情報を盗み出す手法。アナログな不正アクセス手法だと言えますが、対策の甘い企業が多く、被害事例が絶えません。

猛威をふるった「WannaCry」、対策のカギは情報共有にも

2017年に世界各国で猛威をふるい、国内でも大手企業から地方自治体まで広く被害が拡大したランサムウェア「WannaCry」。ある企業の事例では、社内の技術者が攻撃に気付いて、有効な対策方法も認識していたものの、万が一対処が上手く行かなかった場合に責任を問われる事態を恐れ、情報共有が遅れたというケースがありました。

情報共有が遅れた結果、この企業ではWannaCryの感染と被害が一気に拡大することに。ランサムウェア対策には社内の迅速な情報共有と、それを保証するための制度構築が必須であるという事実が改めて浮き彫りになりました。

使えるねっとのソリューションで万全のセキュリティ対策を

使えるねっとでは、ランサムウェア対策に効果的な「使えるクラウドバックアップ」、最新AI技術でスパム・ウイルスを即ブロックする「使えるメールバスター」、Webサイトをサイバー攻撃から徹底的に守る「使えるwaffle」など、企業のセキュリティ対策に最適な様々なソリューションをご用意しています。気になる製品があれば、ぜひチェックしてみてくださいね。

お問い合わせはこちら

ビジネスでもウェブの活用が浸透して便利になった今、IT担当者でなくとも働く社会人なら最低限のセキュリティ知識を持っておく必要があります。この記事では、最低限の「セキュリティ対策」として有効なポイントを特集。10箇条の鉄則としてまとめてみました。

①メール内のリンクや添付ファイルは安易に開かない

標的型サイバー攻撃やランサムウェアの感染経路としてもっとも一般的なのが、メール内のリンクや添付ファイルです。「文面がなんだか怪しい」「いつも使っているファイル形式と違う」など少しでも不審な点があれば、安易にリンク・添付ファイルを開かず、上司やセキュリティ担当者に相談しましょう。

②パスワードはサービスごとに違うものを使う

パスワードの使い回しはとても危険です。面倒でもサービスごとに別々のパスワードを用意しましょう。「そんなにたくさんのパスワードは覚えられない」「パスワードを管理しておくのが大変」という場合は、パスワード管理ツールの導入を検討してみてください。

③使用しているOSとソフトウェアは常に最新の状態に

コンピュータのウイルス感染は、その多くがOSあるいはインストール済みソフトウェアの脆弱性が原因となって起こります。脆弱性を修正するには定期的なアップデートが必須。OSとソフトウェアを常に最新の状態に保っておくことは、セキュリティ対策の基本中の基本です。

④不要なソフトウェアはインストールしない

必要性の低いソフトウェアやアプリケーションは、なるべくインストールしないというのが鉄則です。パソコンへのソフトウェアインストールに関して社内の規定やフローがある場合は、きちんとそれに従うようにしてくださいね。

⑤スマートフォンにもセキュリティ対策ソフトを入れる

スマートフォンで業務メールのチェックなどをしているのなら、必ずスマートフォンにもセキュリティ対策ソフトを導入するようにしましょう。「PCにはいつもセキュリティ対策ソフトを入れているけど、スマホはそこまで危険じゃなさそうだし特に対策していない」という人は多いですが、スマートフォンもパソコンと同じくらいウイルスの脅威にさらされています。なのでセキュリティ対策ソフトのインストールは必要不可欠なんです。

⑥お金や機密情報が絡むメールは注意深くチェックする

メールで取引先を装って振込を依頼したり、弁護士などをかたって機密情報の提供を促したりするのは、サイバー攻撃者の定番の手口です。そのため一見問題なさそうに見えても、お金や機密情報が絡むメールは注意深く確認するようにしましょう。特に送信者のメールアドレスのドメインは要チェック。「メール内のリンクに短縮URLが使われている」「言い回しが不自然」などの不審点があれば、普段連絡を取っている電話番号で相手にメール内容を確認するのも有効です。

⑦公衆無線LANは極力使用しない

テレワークをするときは、使用するインターネット回線に注意が必要です。公衆無線LANの多くはセキュリティ対策が貧弱なため、業務使用には適しません。どうしても使わなければいけない場合は、VPNを経由してインターネットに繋ぐようにしましょう。

⑧会社のセキュリティポリシーを確認する

ほとんどの企業はサイバー攻撃の被害を防ぐためのセキュリティポリシーを策定しています。一度自分の会社のセキュリティポリシーを確認して、いざというときのフローなどを把握しておくことをおすすめします。

⑨退職者のユーザーアカウントは削除する

IT担当者は、退職者のユーザーアカウント削除も忘れずに行いましょう。社内で使っているすべてのアプリケーションやシステムから退職者のアカウントを消去することが、思わぬセキュリティ事故の防止につながります。過去にはリストラされた元社員が、腹いせに残っていた自分のアカウントを使って会社のデータを消去するという事例もありました。

⑩WebアプリケーションはWAFでセキュリティ対策する

会社のWeb サイトやWebアプリケーションの管理を担当している場合は、十分なセキュリティ対策を取っているかどうか、今一度確認してみましょう。最近はWAFと呼ばれるWeb攻撃遮断サービスを導入するのが常識になっています。使えるねっとでも完全クラウド型WAFの「使えるWaffle」を提供していますので、ぜひチェックしてみてくださいね。

ここ数年、企業の業務環境をオンプレミスのサーバからクラウドに移行するのがトレンドです。大企業のみならず、中小企業でもクラウドを導入するケースが増えています。しかし一方で、依然としてオンプレミスが主流なのも事実です。

これから2020年にかけて、企業におけるクラウドの普及が加速していくと見込まれています。この記事では、2020年までのクラウド移行の浸透予測をご紹介。クラウドへの切り替えを妨げている要因についても分析していきます。

4割超の企業がオンプレミスからクラウドに移行する方針

IDC Japanによるユーザー動向調査(※1)によると、現在オンプレミスを使っている企業のうち、4割を超える企業が今後クラウドサービスへの移行を検討していると回答しました。クラウド移行の流れは着実に勢いを増しているようです。

同調査によれば、クラウド移行の理由として一番多かったのは「運用負担の削減」でした。実に7割の企業がこの理由を挙げています。「ハードウェアコストの削減」もおよそ半数の企業が理由として回答。クラウドに移行すれば自社でサーバを運用管理する必要がなくなり、コストも手間も大幅に削減可能です。これはとくに中小企業にとって嬉しいポイントだと言えるでしょう。

ただ、たとえば企業向けクラウドとしてメジャーなAmazonのAWSに移行するとコストが増える傾向にあるというデータもあるので注意が必要です。AWSなどのサービスは従量課金制となっているため、事前の見積もりが甘いと予想以上にコストがかかってしまう場合も。またオンプレミスのシステムをクラウドに最適化せずそのまま移動させるだけだと、クラウド移行によるコストメリットが表れないケースもあります。

2020年には企業の業務の大半がクラウドに?

別の調査(※2)では、2020年には企業の業務の約8割がクラウド環境に移行すると予測されています。さらに同調査は、オンプレミス環境での業務の割合が、現時点での4割弱から3割弱にまで低下すると予測。これから2020年にかけて、クラウドはますます「当たり前」のソリューションになっていきそうです。

クラウドへの移行を妨げている障壁は何か

このように企業の間でのクラウド移行は2020年に向けて加速しています。ただ一方で、なかなか現状のオンプレミスからの切り替えに踏み切れないという企業も少なくありません。

クラウド移行の懸念材料として多くの会社が挙げているのが、セキュリティの不安です。業務の重要なデータを他社のサーバに預けるわけなので、この不安はもっともだと言えます。しかしながら最近はクラウドサービスのセキュリティは飛躍的に向上しており、むしろオンプレミスより安全な場合も。実際、安全なセキュリティを理由にクラウド移行を検討するケースも増えているんです。

関連記事:クラウドはセーフ?キケン?まず知っておきたいクラウドのイロハ

使えるねっとのクラウドサービスなら安心・低コスト

使えるねっとは、サーバ、セキュリティ、ストレージなどといった様々な分野で、企業向けクラウドサービスを提供しています。使えるねっと製品の最大の特徴とも言えるのが、高度なセキュリティ機能とお手頃な価格です。ランサムウェア対策やBCP・DR対策にぴったりな「使えるクラウドバックアップ」も好評を博しています。

また現在「使えるクラウドVPS」では、年度末キャンペーンとして3月31日までの期間限定30%OFFセールを開催中。ぜひこれを機に、使えるねっと製品の使いやすさを体感してみてください。

※1 2018年 国内クラウドインフラストラクチャに関するユーザー動向調査結果を発表(IDC Japan株式会社)

※2 Cloud Vision 2020: The Future of the Cloud Study(LogicMonitor)

会社のホームページや新たなウェブサイトを立ち上げるときに必要なのが「ドメイン」。あまりWebに詳しくない方でも、一度は耳にしたことがあるのではないでしょうか。実はこのドメイン、マーケティングとも密接な関係があります。

この記事では、まずドメインの基礎やマーケティング上のメリットについてご紹介。それから「サブドメイン」「サブディレクトリ」の概要と使い分けについてご説明します。

ドメインってどんなもの?

そもそもドメインって一体どんなものなのでしょうか。押さえておきたいドメインの基礎の基礎を確認していきます。

インターネット上の”住所”

ドメインは、いわばインターネット上の”住所”にあたるもの。ウェブサイトにアクセスするとブラウザのアドレスバーに「http://○○○.com/」「http://△△△.jp/」といった文字列が表示されますが、その「○○○.com」「△△△.jp」の部分がドメインです。

独自ドメイン取得でビジネスにプラスの効果

ドメイン取得サービスで独自ドメイン(自社だけのドメイン)を取得すると、ホームページにそのドメインを使えるようになります。また、会社のメールアドレスにその独自ドメインを利用することも可能です(「○○@△△△.com」の「△△△.com」部分に独自ドメインが使えます)。

独自ドメインを取得することでまず、会社としての信用度向上とイメージアップが期待できます。名刺などにも独自ドメインのホームページURLを載せられますし、ソーシャルメディアでホームページが共有された際にも見栄えが良くなるでしょう。

さらに会社ホームページを独自ドメインにすると、SEOにも好影響があります。企業名などとマッチした覚えやすい独自ドメインを使うことは、企業のブランドイメージ確立にも貢献するはずです。

サブドメインとサブディレクトリとは

ドメインと併せて聞くことの多い「サブドメイン」と「サブディレクトリ」。似たような言葉ですが、それぞれ別物です。サブドメインは、「http://□□.○○○.com/」のように、ドメインの前方にドットで区切ってサイトを分割します。一方サブディレクトリは、「http://○○○.com/△△/」のように、ドメインの後方にスラッシュで区切って新規ページを作ります。

lサブドメイン活用例:サイトにブログとオンラインストアを開設する際に、「http://blog.○○○.com/」「http://shop.○○○.com/」とサブドメインを割り当て

lサブディレクトリ活用例:サイトに企業概要ページとサービス紹介ページを追加する際、「http://○○○.com/company/」「http://○○○.com/services/」とサブディレクトリを割り当て

サブドメインとサブディレクトリと新規ドメイン、どう使い分ける?

ホームページに新たなセクションを追加したり、新しいページを作成したりする場合、主に「サブドメインを使う」「サブディレクトリを使う」「別の新しい独自ドメインを取得する」という3つの選択肢があります。それぞれの使い分けについては、概ね以下のように考えるといいでしょう。

l独立したコンテンツとして運用したい場合はサブドメイン:サブドメインのサイトは基本的に、検索エンジンからメインサイトと別のサイトとして扱われます。そのためメインサイトからある程度独立したコンテンツとして運用したいなら、サブドメインを使うのがおすすめです。

lサイト内の一ページとして追加したい場合はサブディレクトリ:サブディレクトリはサブドメインと違い、完全にメインサイトの一部として扱われます。メインサイトの内容を充実させるためにページを増やすようなときは、サブディレクトリを使うのが最適です。

lまったく別のサイトやブランドを立ち上げたい場合は新規ドメイン:メインサイトとはまったく異なるテーマのサイトを新たに立ち上げるのなら、新規の独自ドメイン取得を検討してみるといいでしょう。特に既存の企業イメージから独立したブランディングをしたい場合は、新規ドメインを利用するのがおすすめ。サブドメインだとどうしても、すでにあるブランドイメージの延長線上のマーケティングになってしまいます。

使えるねっとで独自ドメインを簡単に取得・管理しよう

使えるねっとなら、簡単かつ安価に独自ドメインを取得できます。取得したドメインの管理はいたって簡単。共有サーバや専用サーバ、クラウドVPSといった使えるねっとの各種サービスと連携しやすいのも特徴です。詳しくはこちらのページをチェックしてみてくださいね。お問い合わせも下記フォームから常時受付中です!

お問い合わせ

企業のホームページをターゲットにしたWeb攻撃の脅威は増すばかり。中小企業が狙われるケースも急増しており、どんな企業にとってもWeb攻撃への対策は急務だと言えます。Web攻撃の被害に遭うと、あなたの会社のホームページ経由で顧客・取引先の情報が流出してしまうことに。社会的な信用低下やイメージダウンは避けられません。

それではWeb攻撃からホームページを守るためには、どうすればいいのでしょうか。今回は、Web攻撃に関する基礎知識からおすすめの対策方法までまとめてご紹介します。

中小企業にも他人事ではないWeb攻撃

Web攻撃というと、どこか「大企業がターゲットになるものだから、中小企業にはあまり関係ない」というイメージがありますよね。ところが最近は中小企業をターゲットにしたWeb攻撃が急激に増えています。今ではWeb攻撃の約半数が中小企業を狙っているという統計もあるほどです。

一般的に中小企業は大企業よりもセキュリティ対策が甘いことが多く、それがWeb攻撃を誘発していると言われています。また、中小企業のホームページやデータベースを踏み台にして、取引先である大企業の情報を盗み出す手法もよく使われるように。従業員が数名しかいないような小さな会社でもWeb攻撃の被害に遭う事例が相次いでいます。

どんなWeb攻撃があるの?

Web攻撃には数え切れないほどの種類がありますが、代表的なものとしてはDDoS攻撃、SQLインジェクション、クロスサイトスクリプティングなどがあります。DDoS攻撃は、マルウェアで乗っ取った多数のコンピュータから、一斉に企業ホームページにアクセス要求や処理要求を送りつける攻撃。これによりサーバは負荷に耐えられなくなり、動作を停止してしまいます。

SQLインジェクションは、ホームページのメールフォームなどに不正なSQL文を入力して送信し、企業のデータベースから個人情報を盗み取る攻撃です。SQLというのは、データベースの構築・操作に使われている言語。適切なセキュリティ対策がなされていないと、企業サーバのデータベースは不正入力されたSQL文に簡単に操作されてしまうのです。

クロスサイトスクリプティングは、ホームページのメールフォームなどに不正なスクリプトを入れて送信することで、サイトを改ざんするWeb攻撃。被害に遭うと、会社のホームページの中身が書き換えられてしまったり、フィッシングサイトに置き換えられてしまったりします。

Web攻撃の対策に最適なWAFとは

こうした様々なWeb攻撃にワンストップで対応できる手段として人気なのが、「WAF(Webアプリケーション・ファイアウォール)」です。

WAFを導入すると、ホームページへのアクセスがすべてリアルタイムで監視・分析されるようになります。このリアルタイム分析によって、過去の攻撃パターンなどから「悪意ある不正なアクセスである可能性が高い」と判断されたアクセスは、WAFが自動的にブロック。ブロックされた通信はサーバに到達する前に遮断されるので、ホームページは安全に保護されるという仕組みです。

今注目のクラウド型WAFを導入するメリット

WAFを使うとWeb攻撃を効果的にシャットアウトできるのですが、少し前までWAFを導入するのは一部の大企業などに限られていました。従来のWAFは、導入の際に多額の初期費用がかかるほか、運用に高度なセキュリティの知識と手間がかかるという課題があり、なかなか普及しなかったのです。

ところが最近、クラウド型のWAFが登場したことで状況は一変。クラウド型WAFはまとまった初期費用を用意する必要がなく、さらに面倒な保守管理や設定作業が不要なので、リソースに余裕のない企業でも手軽に導入できるのが特徴です。

「使えるwaffle」で簡単・安価にWebサイトを保護

使えるねっとの「使えるwaffle」は、Webサイト改ざんからWebハッキング攻撃まであらゆるタイプのWeb攻撃に対応した、完全クラウド型WAF。月額1,800円〜という圧倒的低価格と、直感的でわかりやすいシンプルな管理画面が好評です。1ヶ月の無料トライアルも受付中ですので、気になる方はぜひお気軽にお問い合わせください!

使えるwaffle

お問い合わ

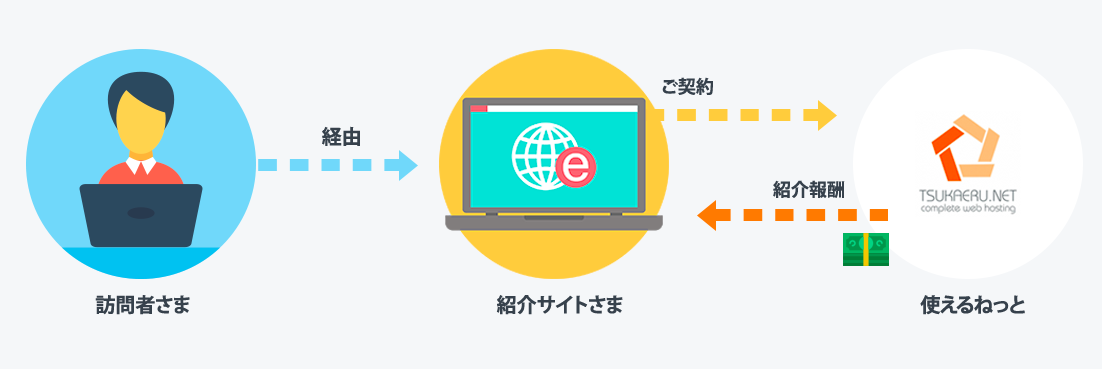

バックアップサービスやサーバ、オンラインストレージなど、各種クラウド製品を開発・提供している使えるねっと。実は独自のアフィリエイトプログラムを実施しているってご存じでしたか? 使えるねっとのアフィリエイトプログラムは誰でも簡単に参加できて、高い報酬額も魅力的です。

今回は、使えるねっとのアフィリエイトプログラムについて詳しくご紹介していきたいと思います。ブログやウェブサイトを運営されている方は、ぜひ気軽に参加してみてくださいね。

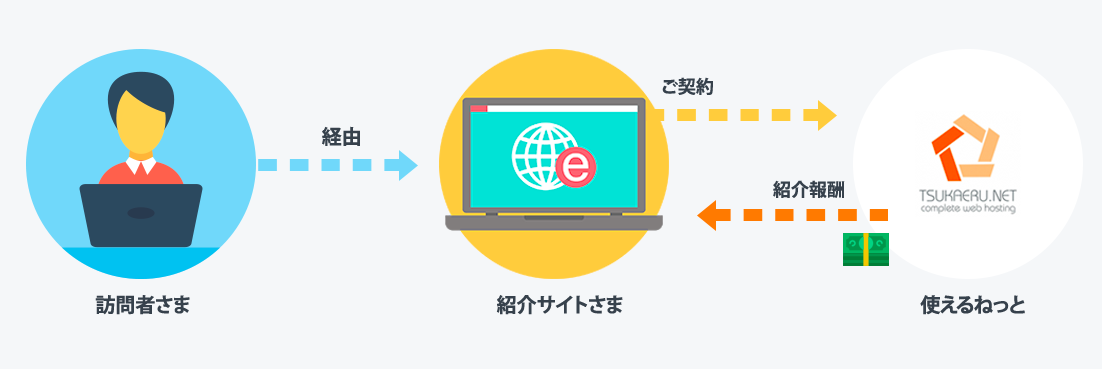

使えるねっとのアフィリエイトプログラムとは?

使えるねっとのアフィリエイトプログラムは、あなたのホームページやブログで使えるねっとのサービスをご紹介していただき、その成果に応じてあなたに報酬が支払われるプログラムです。お手持ちのブログに貼っていただいた使えるねっとのバナー広告やテキスト広告をクリックしたユーザー様が使えるねっとのサービスをお申し込みされると、あなたに報酬が支払われる仕組みとなっています。

手軽に副収入を得られるプログラムとして、幅広いお客様から好評です。使えるねっとのユーザー様はもちろん、使えるねっとをご利用いただいていない方でも、簡単に参加できます。

アフィリエイトの手順はとっても簡単!

アフィリエイトの手順はとても簡単です。プログラムへの参加登録をしていただいたら、お手持ちのブログなどで使えるねっとのサービスを紹介する文章を投稿していただき、バナーを貼り付けるだけ。バナー広告はサービスやキャンペーンごとにたくさんの種類をご用意しています。デザインやサイズのバリエーションも豊富なので、あなたのサイトに合ったものを選んでいただくことが可能です。

選べる2つの報酬制度

使えるねっとのアフィリエイトプログラムでは、2つの報酬制度からお好きなほうを選んでいただくことができます。すぐにまとまった金額を稼ぎたい方におすすめなのは、「一括報酬」タイプ。成約1件につき、固定報酬を一括で受け取れるタイプです。たとえばあなたのサイト経由で使えるクラウドVPS 8Gの成約が1件あった場合、固定報酬の6,000円をそのまま一括で受け取れます。

一方、じっくり安定的に稼ぎたい方におすすめなのが「継続報酬」タイプ。こちらは成約1件につき、「利用料×10%」を、そのお客様が解約するまで永久に受け取れるタイプです。たとえばあなたのサイト経由で使えるクラウドVPS 8G(Windows)の成約があった場合、「12,000円(利用料)×10%」である1,200円を、そのお客様の解約まで毎月ずっと受け取れることになります。

簡単3ステップでアフィリエイトを始められる

使えるねっとのアフィリエイトプログラムでアフィリエイトを始めるのに必要なのは、以下の簡単3ステップだけ。思い立ったらすぐにスタートできます。

1.コントロールパネルからアフィリエイトパートナーに登録します。

2.メールで登録完了の通知が届きます。この後簡単な審査をさせていただき、3営業日以内に審査結果をご連絡します。

3.登録・審査が完了したら、あとはお手持ちのホームページやブログにバナー広告を設置するだけです。

アフィリエイトプログラムの詳しい情報や参加お申込みは、下記リンクから! ご不明点がありましたら、お気軽にお問い合わせくださいね。

使えるねっと アフィリエイトプログラム

.png)

.jpg)